Абсолютные противопоказания к операции на сосудах

Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

В настоящее время значительные успехи в лечении острой артериальной непроходимости достигнуты благодаря применению эмболэктомии. которая оценивается как радикальная операция. Предпочтение отдается технике ретроградной эмболэктомии при помощи катетера типа Фогарти. Последний представляет собой тонкий (диаметром 2-2,5 мм) эластичный зонд с резиновым баллончиком на конце. Благодаря использованию атравматического катетера техника эмболэктомии значительно изменилась. Прямой метод эмболэктомии, связанный с обнажением н рассечением закупоренной артерии, стал применяться значительно реже, в основном при поражении легкодоступных артерий – подмышечной, плечевой и общей бедренной.

При всех других локализациях, включая бифуркацию аорты, эмболэктомии производится ретроградно с помощью баллонного катетера через легкодоступные, поверхностно расположенные артерии. Для нижних конечностей таковой является общая бедренная артерия.

Использование для эмболэктомии катетера типа Фогарти имеет ряд существенных преимуществ: позволяет выполнить операцию под местной анестезией, эффективно ревизовать дистальные отделы артерий, отказаться от контрольной интраоперациониой артериографии, максимально сократить длительность вмешательства и сделать его минимально травматичным. Эффективность эмболэктомии прежде всего зависит от времени, прошедшего с момента возникновения острой артериальной непроходимости, и степени ишемии конечности. В тесной связи с этим находится общее состояние больного, которое в значительной мере может быть обусловлено и тяжестью основного страдания (инфаркт миокарда, ревматический порок сердца).

Увеличение числа успешных эмболэктомий при операциях в первые часы после катастрофы вполне очевидно. Однако время не может быть единственным критерием операбельности больных. Давность заболевания не должна служить противопоказанием к операции, если отсутствуют признаки гангрены конечности.

Эмболэктомия абсолютно показана при декомпенсации кровообращения в конечности. При консервативной терапии в подобных случаях, как правило, развивается гангрена. Больные погибают от прогрессирующей сердечной недостаточности или становятся инвалидами в результате ампутации конечности.

Противопоказания к восстановительной операции на сосуде ограничиваются наличием у больного явной гангрены конечности или крайне тяжелым его состоянием, при котором невозможно любое по объему оперативное вмешательство. Пожилой возраст не должен служить основанием для отказа от операции. Клиническая практика знает много случаев успешного проведения эмболэктомии у лиц 80 лет и старше. Тяжесть общего состояния больных с артериальными эмболиями также далеко не всегда является абсолютным противопоказанием к эмболэктомип, так как часто обусловлена непосредственно самой артериальной закупоркой и после ликвидации последней состояние больного значительно улучшается.

Операция не противопоказана и при множественных эмболиях артерий конечностей, а также выраженном атеросклерозе сосудов.

Хирургическое лечение при острых артериальных тромбозах представляет собой значительно более трудную задачу. Операция при этой патологии обычно технически более сложна, чем при закупорке артерии эм-болом. Успех не зависит от правильно выбранной методики оперативного вмешательства. Наибольшее количество наблюдений относится к хирургическому лечению острых травматических артериальных тромбозов. Тем не менее совершенствование техники сосудистой хирургии в последние годы, разработка и внедрение в практику новых оперативных методов, успешное комбинированное применение антикоагулянтов и фибринолитических средств, использование ангиографии для точной тонической диагностики – все это позволяет применять активную хирургическую тактику и при этой сосудистой патологии.

Показания к восстановительной реконструктивной операции зависят от степени ишемии конечности. Хирургическое вмешательство считается абсолютно показанным в стадии декомпенсации кровообращения. Необходимым условием успеха является не только реканализация закупоренной артерии с удалением тромба, но и ликвидация причины тромбоза сосуда. Этим объясняется разнообразие используемых в настоящее время оперативных методик: тромбэктомия в сочетании с эндартерэктомией резекция артерии с последующим протезированием, эндартерэктомия с аутовенозной пластикой артерии, резекция артерии и эндартерэктомия метолом выворачивания с последующей реплантацией аутотрансплантата артерии, постоянное обходное шунтирование. Учитывая высокий риск возникновения ретромбоза, в ближайшем послеоперационном периоде проводят профилактическую антикоагулянтную терапию с использованием гепарина и антикоагулянтов непрямого действия.

– Также рекомендуем “Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии”

Оглавление темы “Артериальная недостаточность. Микрохирургия”:

1. Диагностика непроходимости артерий конечности. Лечение окклюзий артерии

2. Консервативная терапия острой артериальной непроходимости. Неоперативное лечение тромбоза

3. Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

4. Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии

5. Тромбоз мезентериальных сосудов. Эмболия мезентериальных сосудов

6. Реконструктивные операции на сосудах. Методы реконструктивных операций на артериях

7. Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника

8. Ампутации в микрохирургии. Тактика микрохирурга при ампутации

9. Анатомия и физиология вен. Исследование вен и лимфатических сосудов

10. Варикозное расширение вен. Причины варикозной болезни вен нижних конечностей

Источник

Сегодня существует несколько неинвазивных методик, эффективно используемых при сужении сосудов.

К самым популярным в современной эндоваскулярной (сосудистой) хирургии методам относятся ангиопластика и стентирование.

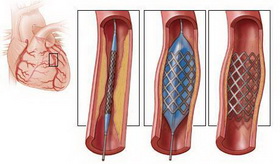

Малоинвазивные операции на сосудах производятся через небольшой прокол или разрез на коже пациента. В сделанное  отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

Просвет здоровой артерии равномерно широкий, а стенки гладкие. Возраст и атеросклероз провоцируют появление на стенках сосудов отложений, состоящих из фиброзной ткани, кальция и холестерина. Это так называемые атеросклеротические бляшки. Чем больше на стенках артерий таких бляшек, тем сильнее сужается просвет сосуда и ухудшается кровоток. В конечном итоге сужение достигает критической степени, и нормальный кровоток становится невозможен. Развивается ишемия (недостаточное кровоснабжение) и, как следствие, боль и даже некроз (омертвение) тканей.

Ангиопластика (балонная) чаще всего используется для лечения заболеваний периферических сосудов, иногда – для восстановления функциональной проходимости вен. Кроме того, она бывает единственной медицинской альтернативой коронарного шунтирования, в частности, потому что не требует разреза для проведения манипуляций, выполняется под местной анестезией, а период реабилитации после операции достаточно короткий.

Стентирование применяется в случае, если нужно не просто расширить просвет сосуда, но и армировать его постановкой стента – миниатюрного проволочного каркаса.

Показания к операции

Традиционно операция на сосудах показана всем пациентам с умеренным или тяжелым сужением сосудов.

Противопоказанием может служить значительная закупорка сосуда (кончик катетера не проходит через место сужения).

Осложнения, возникающие после стентирования

Нельзя исключать возможность возникновения осложнения после стентирования:

- кровотечение в точке введения катетера;

- образование канала между веной и артерией;

- высокий риск образования тромбов вокруг стента (в первые месяцы после операции);

- возникновение рестеноза;

- закупорка просвета артерии ниже места сужения;

- образование тромба в артерии;

- почечная недостаточность;

- ослабление или разрыв стенки сосуда;

- аллергия на контраст;

- расслоение стенки артерии

Операция по коронарной ангиопластике

Предоперационная подготовка к коронарной ангиопластике (транслюминальной реконструкции) заключается в полном обследовании пациента, в ходе которого обязательно проводятся:

- рентгенографическое исследования грудной клетки;

- электрокардиограмма;

- лабораторные анализы мочи и крови;

- тест на переносимость рентгеноконтраста (в случае, если перед операцией назначено ангиографическое исследование сосудов сердца)

Перед операцией рекомендовано воздерживаться от приема пищи. Касательно приема лекарств (особенно, противодиабетических препаратов) необходимо проконсультироваться у кардиолога.

Специфика процедуры

Через бедренную артерию пациента вводится катетер и проводится к суженному участку артерии для интраоперационной коронарографии, в ходе которой выявляется место и стадия сужения артериального просвета.

На основании полученных данных, кардиохирург выбирает баллон соответствующего размера и подходящий катетер-проводник. Для того чтобы предупредить тромбообразование и дополнительно разжижить кровь, пациенту назначается гепарин.

Катетер-проводник – это тончайшая проволока, имеющая рентгеноконтрастный наконечник, которая вводится в пораженную коронарную артерию пациента. Получив полную картину, кардиохирург направляет проводник в нужное место.

Наконечник выводится за место сужения просвета артерии.

После этого через проводник вводится баллонный катетер, который доставляет баллон на место сужения. После надувания, баллон расширяет просвет артерии, расплющивая бляшку. Если целью операции является постановка стента, то он при раздувании баллона вдавливается в стенку сосуда, армируя пораженный участок и не давая ему сужаться.

Эффект и реабилитация

Как правило, в результате успешно проведенной операции по коронарной ангиопластике значительно улучшается кровоток в коронарных сосудах и значительно сокращается вероятность проведения аортокоронарного шунтирования.

Чтобы минимизировать проявления основного заболевания, следует придерживаться предписанной врачом диеты, воздерживаться от курения и исключить стрессовые моменты.

Уже через шесть часов после успешной операции пациенту разрешают вставать и ходить, но первые два дня он проводит в стационаре кардиоцентра.

Реабилитационный период длится в среднем неделю.

Источник

Атеросклероз сегодня является наиболее распространенной патологией крупных сосудов организма. Занимая первые позиции в структуре заболеваемости по всему миру, болезнь ежегодно уносит жизни тысяч людей в возрасте 35-70 лет. Почему болеют сосуды, и существует ли спасение от атеросклероза?

Более подробно об этой проблеме и эффективных методах борьбы с проявлениями атеросклероза рассказывает в интервью ведущий специалист отделения сосудистой хирургии госпиталя, врач сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, член всероссийского общества ангиологов, заслуженный врач РФ Чурзин Олег Александрович.

Олег Александрович, какие сосуды находятся под прицелом, и что происходит внутри?

Заболевание затрагивает крупные артерии эластического типа:

- Коронарные

- Легочные

- Почечные

- Сонные

- Артерии нижних конечностей

В процессе налипания на стенку сосуда холестериновых отложений происходит постепенное сужение его просвета, что может привести к полному перекрытию кровотока. Жировые отложения становятся причиной дефицита кислорода, что, в свою очередь, приводит к серьезной дисфункции органа. Атеросклеротическая болезнь имеет несколько последовательных стадий своего развития:

- Стадия липидной бляшки

- Стадия фиброзной бляшки

- Cтадия разрушения бляшки

- Разрыв

- Образование тромба

Каждая стадия может длиться по несколько лет и переходить одна в другую незаметно. Однако может развиваться и более интенсивно в связи с наличием факторов риска или пренебрежением своевременным лечением. В появлении атеросклероза решающее значение имеют множество факторов: курение, ожирение, постоянные стрессы, гормональный сбой, наследственная предрасположенность и другие.

Какие современные методы помогают справиться с этой проблемой сегодня?

Сегодня традиционные методы лечения атеросклероза заменяются более современными способами восстановления просвета суженного сосуда. Баллонная ангиопластика и стентирование – инновационная технология, что с успехом борется с такими осложнениями, как инсульт, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, синдром диабетической стопы и др.

Что это за технология?

Термин “баллонная” обозначает, что просвет пораженного сосуда восстанавливается с помощью специального катетера с баллоном, который в процессе операции раздувается. В некоторых случаях в артерии устанавливается стент с тончайшим металлическим каркасом (стентом) для поддержания проходимости.

Стенты бывают саморасправляющимися и такими, что устанавливаются в просвете сосуда в момент надувания баллончика. В настоящее время также разработаны стенты со специальным покрытием из химиопрепарата, которое препятствует повторному сужению просвета сосуда (рестеноз). Ангиопластика со стентированием является во многих случаях альтернативой шунтированию и имеет большие преимущества.

Кому показана процедура?

Операцию баллонной ангиопластики и стентирования рекомендуют проводить в случаях сужения просвета церебральных, коронарных, почечных, брахиоцефальных сосудов, а также артерий нижних конечностей.

Кандидатом на операцию ангиопластики может быть любой пациент с объективным подтверждением выраженной ишемии органа. Перед процедурой такому больному в обязательном порядке проводится ангиографическое обследование с применением контрастного вещества под рентгеновским контролем.

Каковы противопоказания к проведению ангиопластики и стентирования?

В настоящее время существует только одно абсолютное противопоказание к проведению ангиопластики – это отказ пациента от операции. Остальные противопоказания носят относительный характер:

- Острые инфекционные заболевания

- Стойкая артериальная гипертензия

- Нарушение свертываемости крови

- Хроническая почечная недостаточность

- Декомпенсированная сердечная недостаточность

- Аллергия на контрастное вещество

- Обострение хронических заболеваний организма

- Отек легких

- Активный эндокардит и пр.

Подскажите, что необходимо при подготовке к операции?

Перед проведением операции ангиопластики следует выполнить все необходимые анализы крови (клинический анализ, биохимический анализ, коагулограмма), ЭКГ, ЭХО-кардиографию, дуплексное сканирование сосудов (при операции на брахиоцефальных артериях и сосудах нижних конечностей). Накануне, необходимо принять душ и сбрить волосы в паховой области. Ввод катетера будет осуществляться именно через бедренную артерию. От завтрака желательно отказаться.

Как проходит операция?

Продолжительность процедуры может быть разной, но в среднем она занимает 1-1,5 часа. После предварительной премедикации пациент доставляется в рентген-операционную, где его укладывают на хирургический стол. В вену руки устанавливается инфузионный катетер для проведения инфузии.

Для бесперебойного мониторинга ЭКГ на пальцы рук и ног накладываются специальные электроды. Место, где будет проводиться пункция, обрабатывается антисептическим средством и обкалывается анестетиком.

Легкое покалывание при проведении местной анестезии является нормальным явлением. В процессе процедуры пациент может общаться с доктором, сообщать об изменениях в состоянии и ощущениях, что является большим плюсом метода. При проведении ангиопластики катетер с баллоном постепенно движется по направлению к суженному участку. Весь процесс контролируется современной рентгенустановкой.

При достижении катетером места стеноза больной может почувствовать небольшой дискомфорт, а в момент раздувания баллона – болевая реакция. При этом врач, обычно, просит пациента задержать дыхание на несколько секунд. Баллонная ангиопластика и стентирование могут также проводится одномоментно с ангиографией, коронарографией (в случае коронарного стеноза).

По завершению манипуляции наблюдение за состоянием больного не прекращается. В этот период важно проследить за динамикой ЭКГ, показателями крови и реакцией в месте пункции. В течение нескольких часов в артерии будет находиться интродьюсер – гибкий катетер, который затем извлекается специалистом. На место прокола накладывается давящая повязка

Для лучшего выведения контрастного вещества пациенту рекомендуется постепенно выпить 1-1,5 литра минеральной воды. В дальнейшем необходимо ограничить физические нагрузки, в частности на нижние конечности.

Есть ли осложнения?

Риск развития осложнений после ангиопластики со стентированием минимален. Если следовать всем врачебным рекомендациям, то манипуляция пройдет легко и безболезненно. Возможными осложнениями могут стать:

- Гематома в месте прокола (пункции)

- Аллергическая реакция на контрастирующее вещество

- Нарушение сердечного ритма

- Тромбоз

Как упоминалось, процент развития этих осложнений у больных минимальный, но в случае появления неотложного состояния будет оказана экстренная помощь в полном объеме.

Операция баллонной ангиопластики и стентирования является наиболее безопасным методом решения проблем атеросклероза сосудов, лечения ишемической болезни сердца. На сегодняшний день процедура находит все более широкое распространение и ежедневно дает надежду на жизнь сотням пациентов.

Источник

Абсолютные противопоказания к проведению оперативных вмешательств в ЦАХ в условиях общей анестезии

Общие противопоказания:

1. Злокачественная гипертермия в анамнезе

2. Возраст менее 3 лет и более 70 лет

3. Необходимость длительного послеоперационного наблюдения (более 12 часов)

4. Необходимость СПЕЦИФИЧЕСКОГО ухода за пациентом в послеоперационном периоде

5. Психические заболевания, в фазе обострения.

6. Эпилепсия. Эписиндром в ближайшем анамнезе.

Соматическая патология:

1. Сердечно-сосудистая патология, осложненные ХСН IIА и выше.

2. Прием непрямых антикоагулянтов

3. Выраженные нарушения сердечного ритма суб- и декомпенсированные. (пароксизмальные нарушения ритма в анамнезе, мерцательная аритмия тахисистолическая и брадисистолическая форма).

4. Стенокардия прогрессирующая , стабильная II-IV Ф.Кл

5. Наличие окклюзии магистральных сосудов (артериальная недостаточность более 2), стенозы артерий, степени окклюзии подлежащие хирургической коррекции)

6. Неконтролируемое течение АГ, отсутствие терапии заболевания по любой причине

7. Наличие любых заболеваний и состояний, осложненных дыхательной и/или сердечно-сосудистой недостаточностью.

8. Пациенты с перенесенным ОНМК и ОИМ в анамнезе.

9. Бронхиальная астма, некомпенсированная, гормонозависимая.

10. Заболевания крови острые и хронические, не уточненные анемии.

11. Отягощенный аллергический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, генерализованная крапивница)

12. Миастения, спинальная амиотрофия, БАС, Синдром Г-Б, другие полинейропатии, способные повлиять на течение раннего послеоперационного периода.

13. Ожирение высоких степеней (ИМТ более 30)

14. Повышенный риск тромбоза глубоких вен. Тромбофлебит.

15. СД I и II типа декомпенсированный

16. Тиреотоксикоз любой степени

17. Тяжелые хронические заболевания печени и почек) с нарушением функций(обсуждаются индивидуально)

Противопоказания до выздоровления:

1. Любое острое воспалительное заболевание или обострение хронического.

2. Лихорадка неясной этиологии

3. уточненные анемии с уровнем Hb ниже 100 г/л

4. Выраженная аллергическая реакция

Противопоказания в день операции:

1. Наличие острой патологии, требующей немедленной госпитализации

2. Алкогольное или наркотическое опьянение

3. Прием пищи менее 6 часов и жидкости менее 3 часов до операции

4. Гипертонический криз, повышение артериального давления выше рабочих цифр.

5. Менструация

Перечень лабораторных исследований, необходимых для решения вопроса об оперативном вмешательстве в ЦАХ под общей анестезией (взрослые)

- Клинический анализ крови с лейкоформулой, СОЭ, тромбоциты (14 дней);

- Биохимический анализ крови (14 дней):

(АЛТ, АСТ, общий билирубин, сахар крови, креатинин, мочевина, общий белок, СРБ, электролиты (K, Na, Cl)).

- Коагулограмма (14 дней):

(МНО, фибриноген, протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), АЧТВ, ПТИ).

- Общий анализ мочи (14 дней).

- HBs Ag (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, “австралийский” антиген) (14 дней).

- Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С) (14 дней).

- Определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 ВИЧ (ИФА) (ф.№50) (14 дней).

- Кровь на реакцию Вассермана (RW) (14 дней).

- Группа крови и Rh-фактор (12 месяцев).

- Рентгенография (флюорография) легких (12 месяцев).

- ЭКГ с расшифровкой (14 дней).

- Консультация (осмотр) терапевта (14 дней).

- Справка от стоматолога (для пациентов планирующих ортопедические реконструктивно-пластические операции) (30 дней).

Перечень лабораторных исследований, необходимых для решения вопроса об оперативном вмешательстве в ЦАХ под общей анестезией (дети)

Клинический анализ крови с лейкоформулой, СОЭ, тромбоциты (14 дней);

Коагулограмма (14 дней):

(активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ=АПТВ), протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), концентрация фибриногена (по Клауссу)).

Общий анализ мочи (14 дней).

Биохимический анализ крови (14 дней):

(АЛТ, АСТ, мочевина).

- HBs Ag (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, “австралийский” антиген) (14 дней).

- Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С) (14 дней).

- Определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 ВИЧ (ИФА) (ф.№50) (14 дней).

- Кровь на реакцию Вассермана (RW) (14 дней).

- Группа крови и Rh-фактор (12 месяцев);

- ЭКГ с расшифровкой (14 дней);

- Осмотр педиатра (14 дней).

Цены

Услуга | Цена (руб.) |

Обследование перед общей анестезией (взрослые) | |

Лабораторный комплекс перед оперативным вмешательством для взрослых | 5 100 |

Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 500 |

Консультация врача – терапевта с ЭКГ первичная в амбулатории | 2 200 |

Консультация врача – терапевта, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ первичная в амбулатории | 2 900 |

Осмотр стоматолога и выписка справки по проф.осмотру | 1 160 |

Обследование перед общей анестезией (дети) | |

Лабораторный комплекс перед оперативным вмешательством для детей | 3 900 |

Снятие ЭКГ с расшифровкой в амбулатории | 840 |

Консультация врача – педиатра первичная в амбулатории | 1 700 |

Консультация врача – педиатра, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 2 900 |

Источник