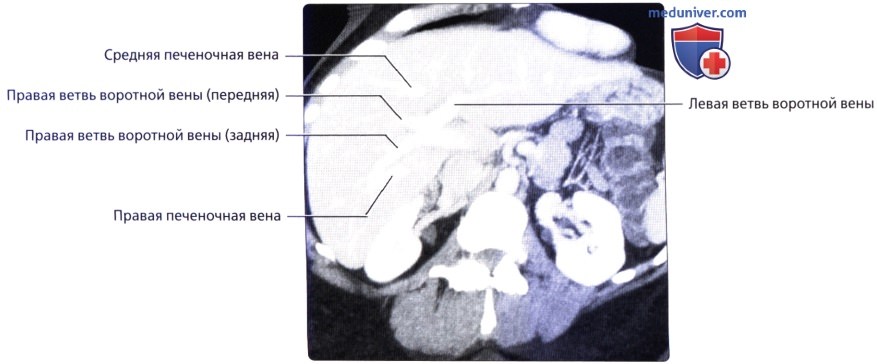

Анатомия сосудов в печени

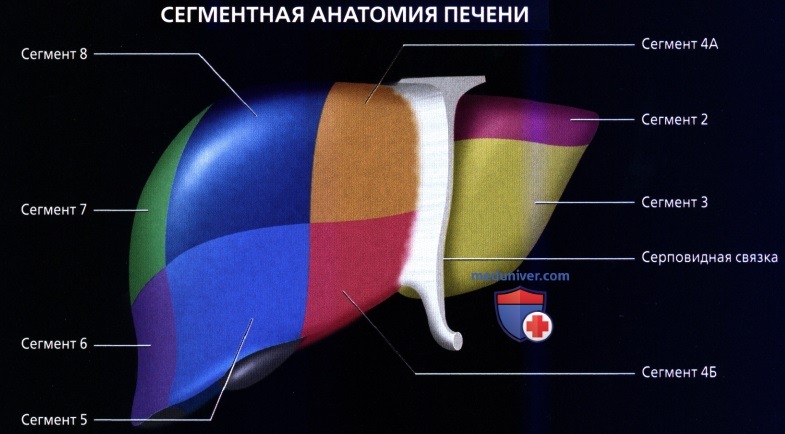

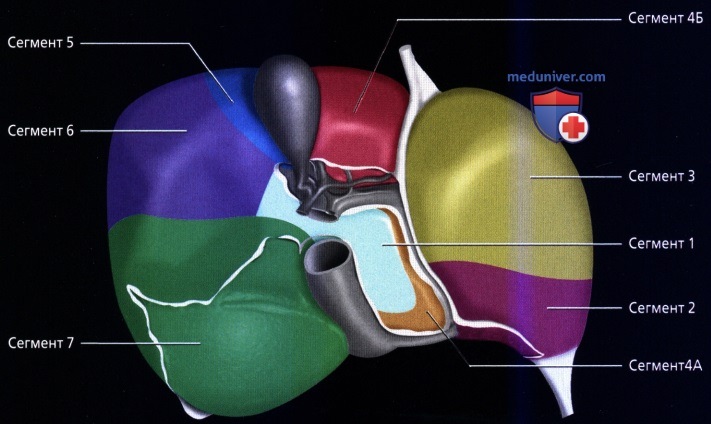

Первым, кто додумался поделить печень на восемь, функционально независимых сегментов был французский хирург – Claude Couinaud.

Классификации Couinaud.

По классификации Couinaud печень делится на восемь независимых сегментов. Каждый сегмент имеет свой собственный сосудистых приток, отток и желчный проток. В центре каждого сегмента есть ветви воротной вены, печеночной артерии и желчного протока. На периферии каждого сегмента вены, собирающиеся в печеночную вену.

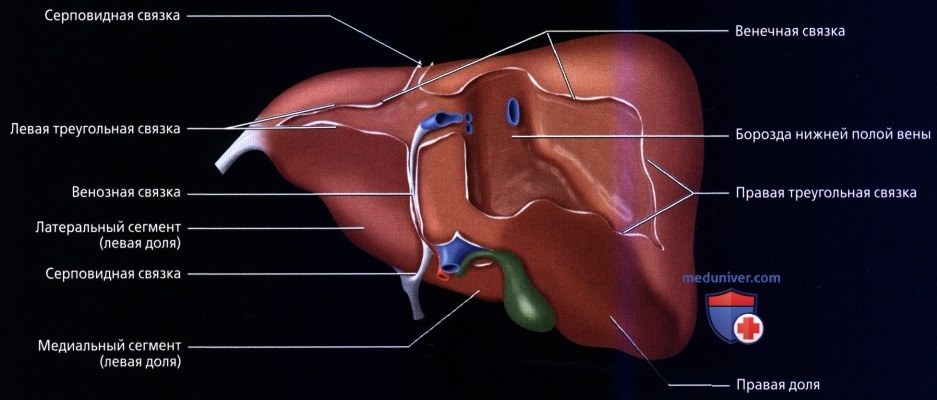

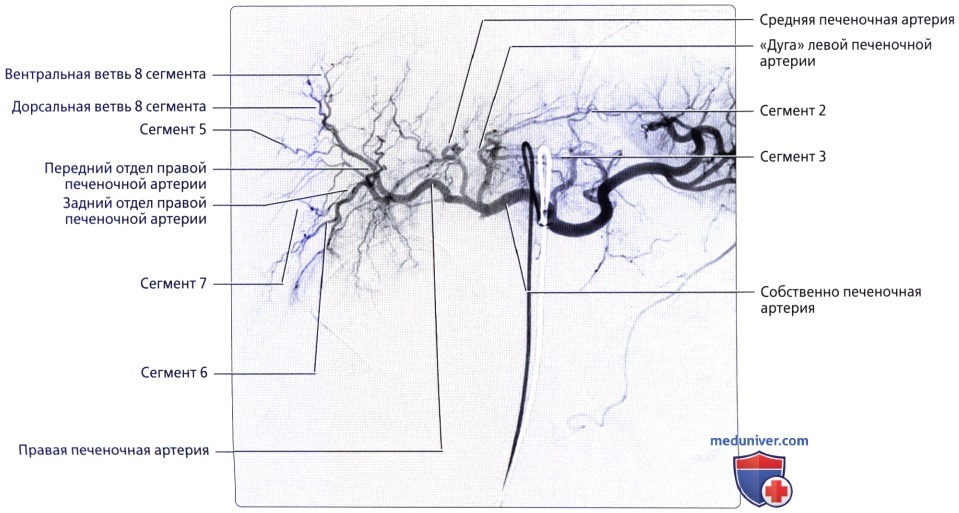

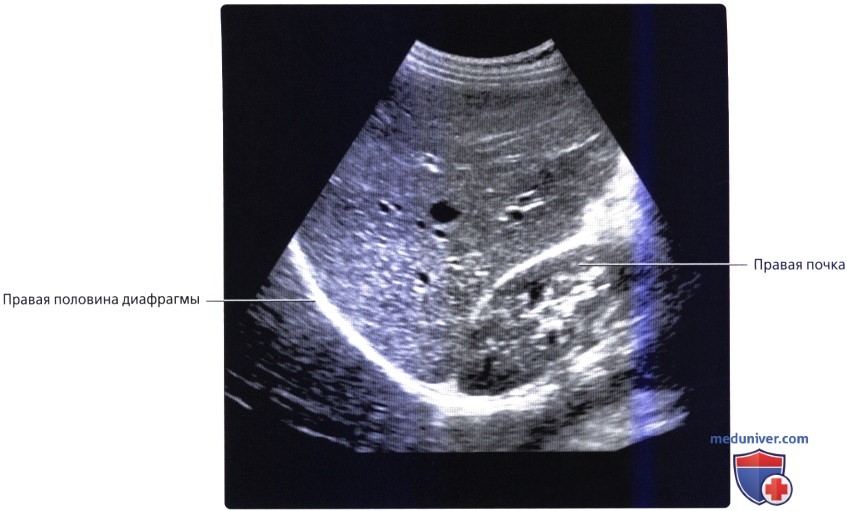

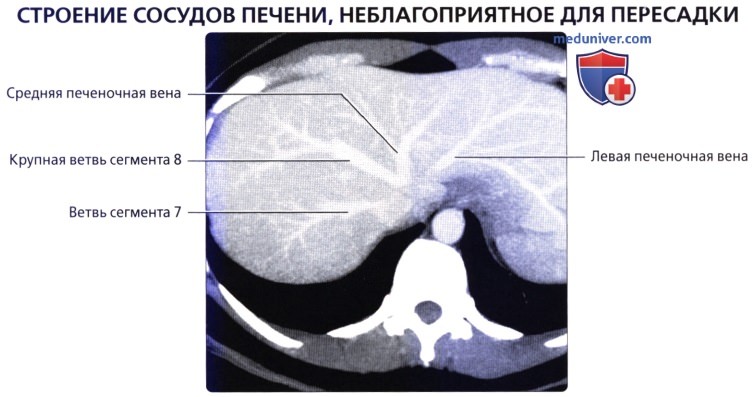

- Правая печеночная вена делит правую долю печени на передний и задний сегмент.

- Средняя печеночная вена делит печень на правую и левую доли. Эта плоскость проходит от нижней полой вены до ямки желчного пузыря.

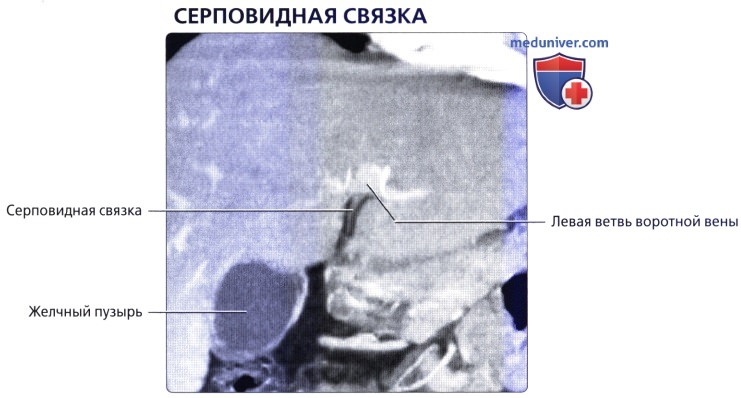

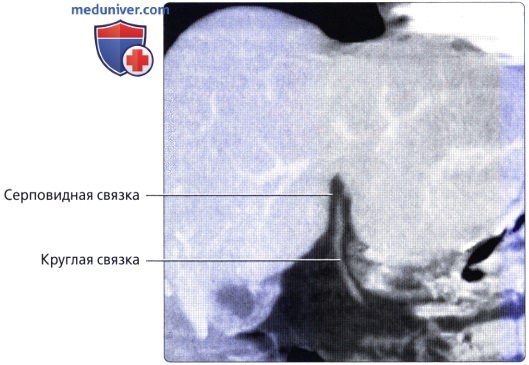

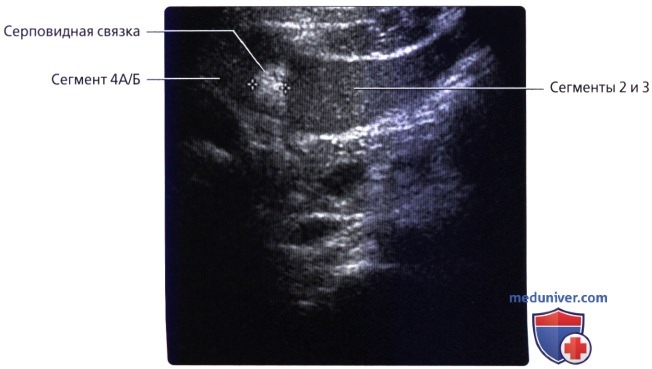

- Серповидный связка отделяет левую долю с медиальной стороны – сегмент IV и с латеральной сторон – сегмент, II и III.

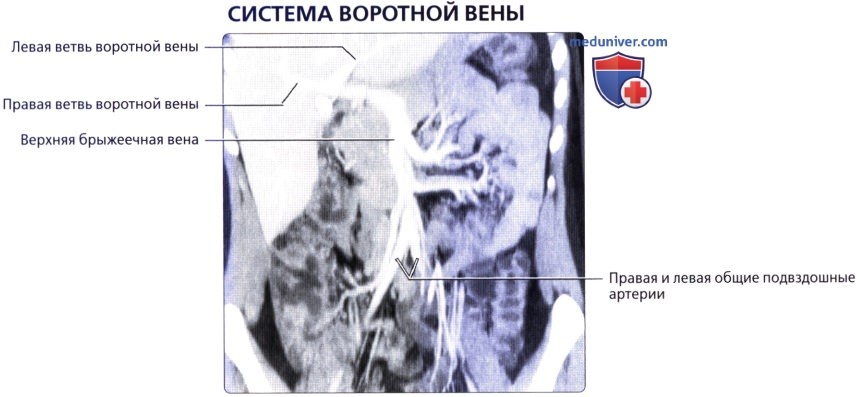

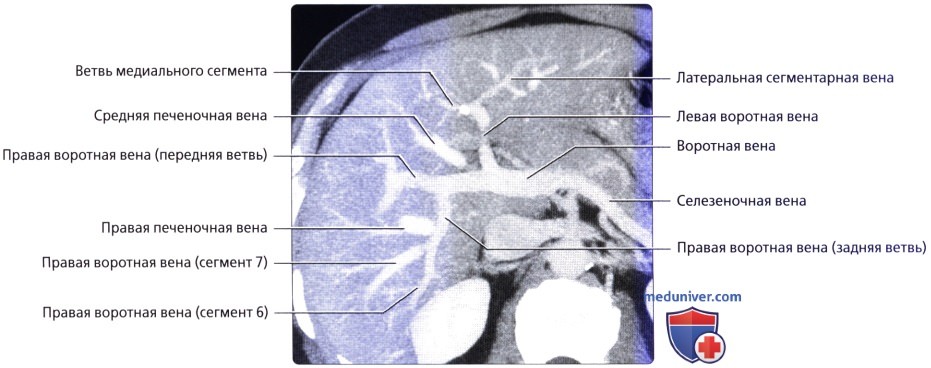

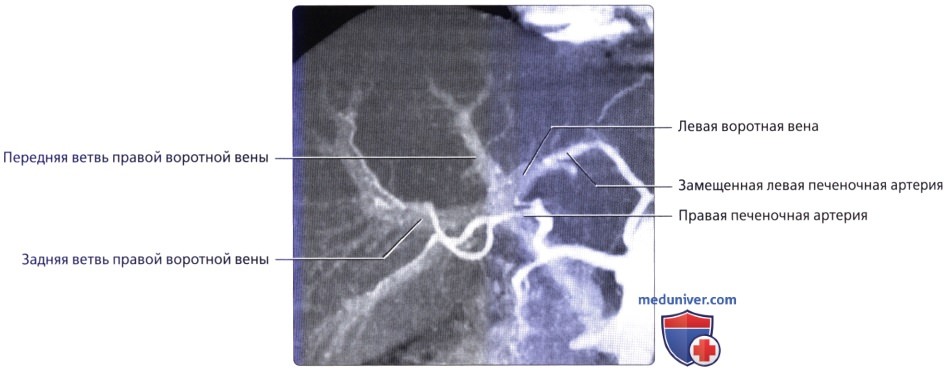

- Воротная вена делит печень на верхние и нижние сегменты. Левая и правая воротная вена делится на верхние и нижние ветви, устремляясь в центр каждого сегмента. Изображение представлено ниже.

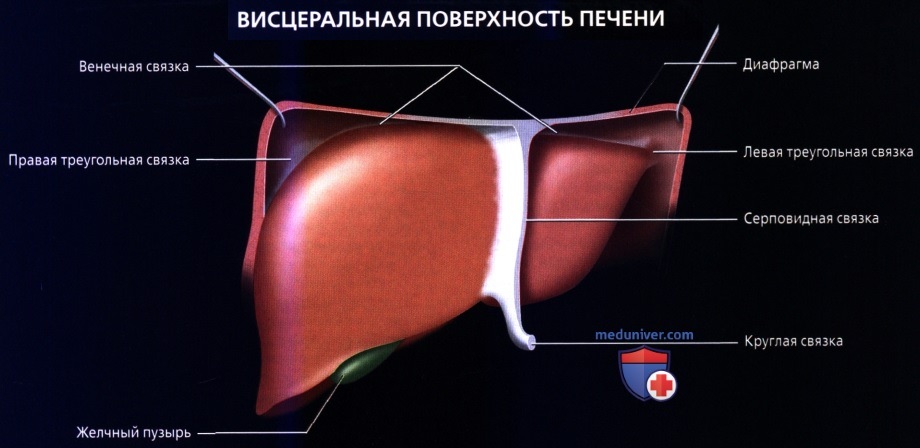

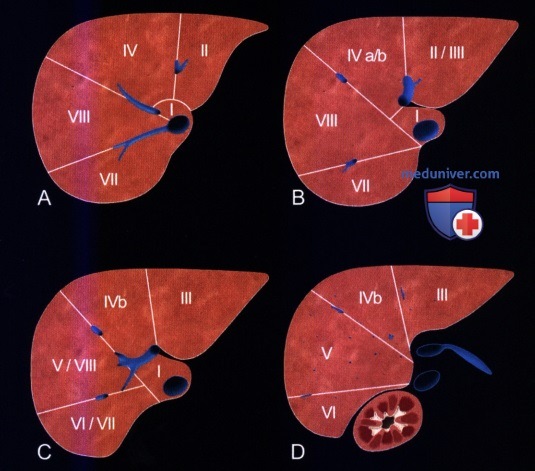

На рисунке изображено печеночные сегменты, фронтальный вид.

- На нормальной фронтальной проекции VI и VII сегментов не видно, поскольку они расположены более кзади.

- Правая граница печени формируется из сегментов V и VIII.

- Хотя сегмент IV является часть левой доли, он расположен правее.

Couinaud решил разделить печень в функциональном плане на левую и правую печень по проекции средней печеночной вены (линия Кэнтли).

Линия Кэнтли проходит от середины ямки желчного пузыря кпереди до нижней полой вены кзади. Изображение представлено ниже.

Нумерация сегментов.

Есть восемь сегментов печени. Сегмент IV – иногда делится на сегмент iva и ivb в соответствии Bismuth. Нумерация сегментов по часовой стрелке. Сегмент I (хвостатой доле) расположена кзади. Он не виден на фронтальной проекции. Изображение представлено ниже.

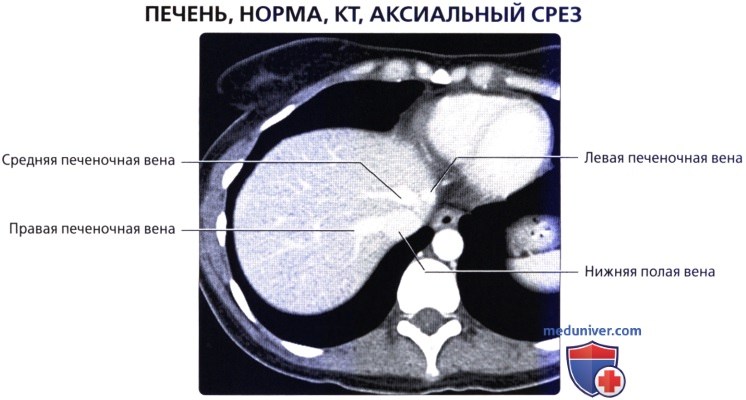

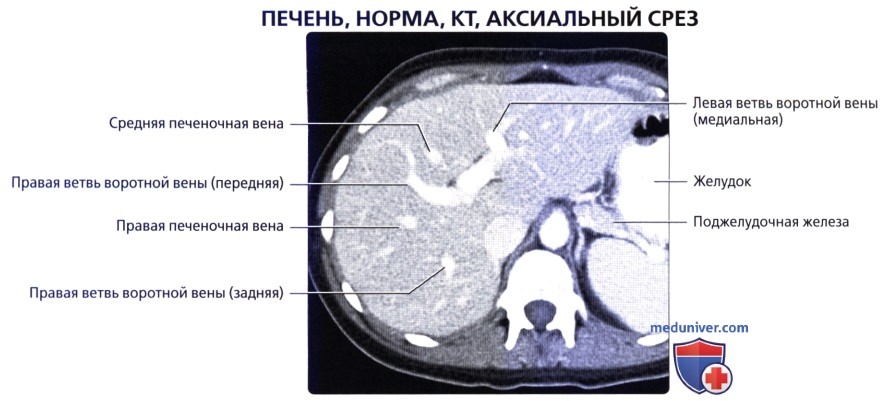

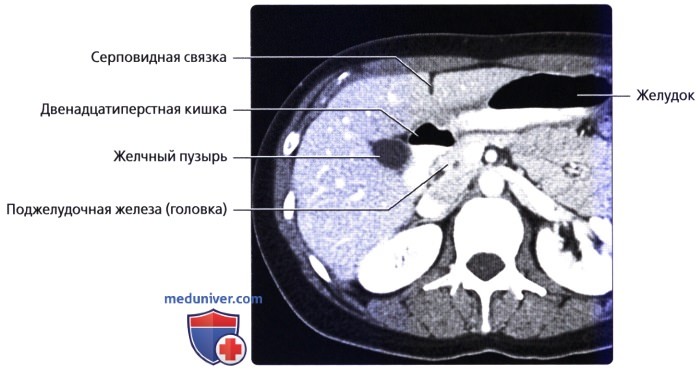

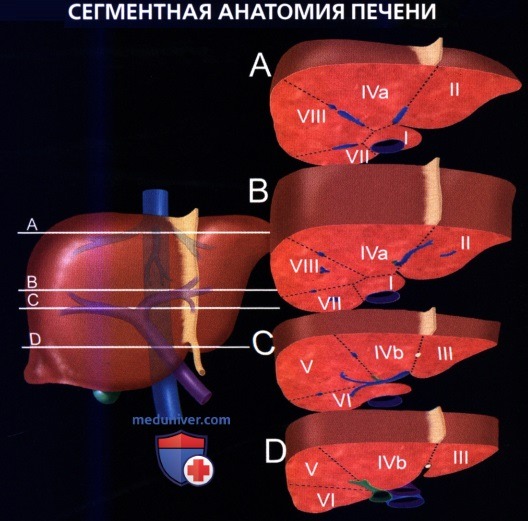

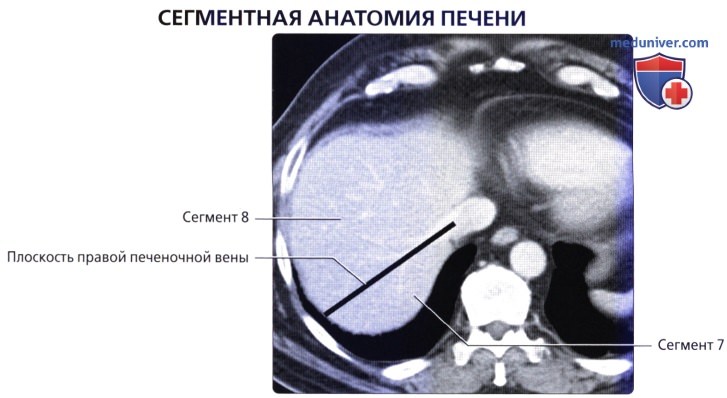

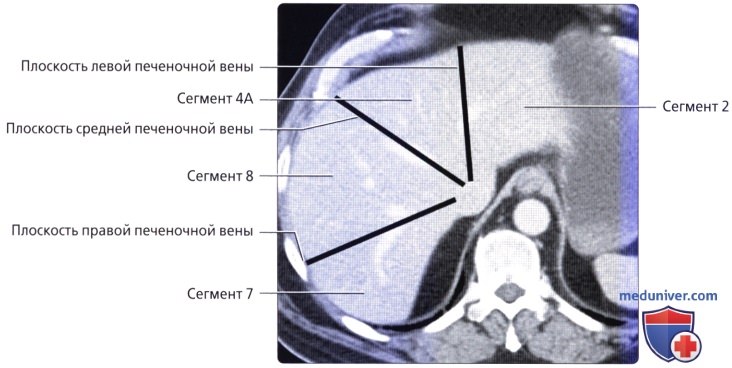

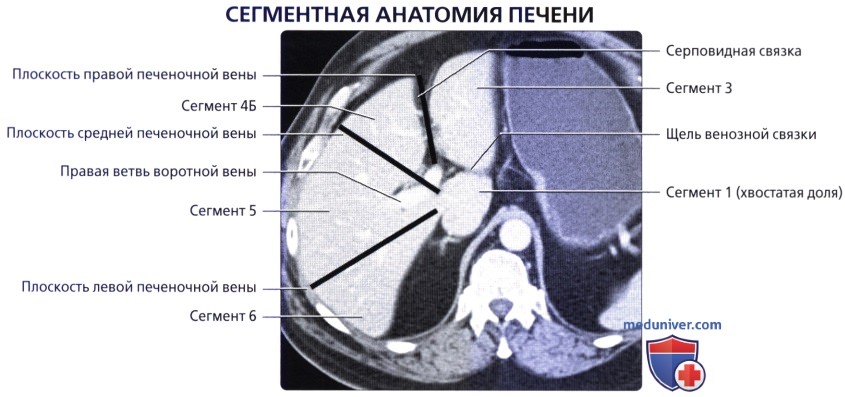

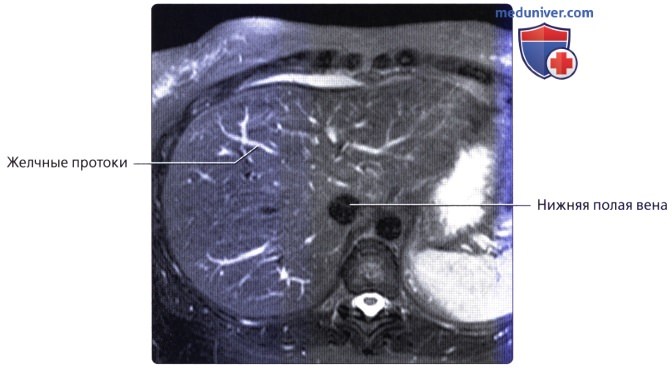

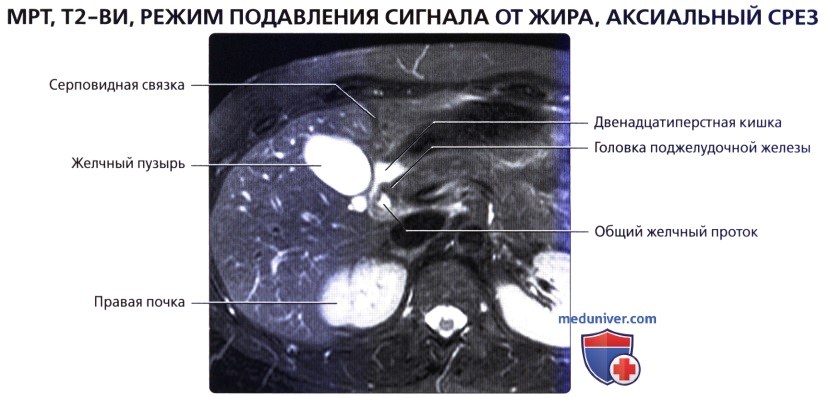

Аксиальная анатомия.

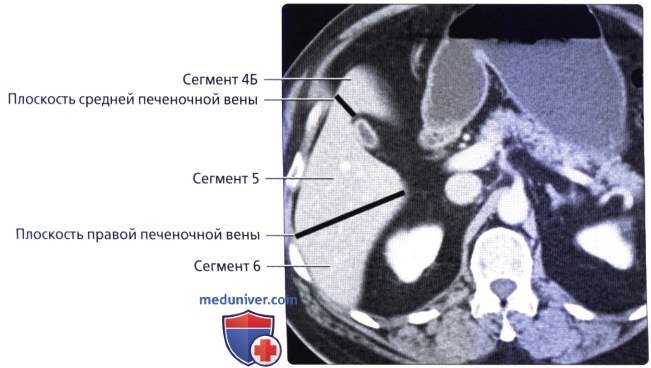

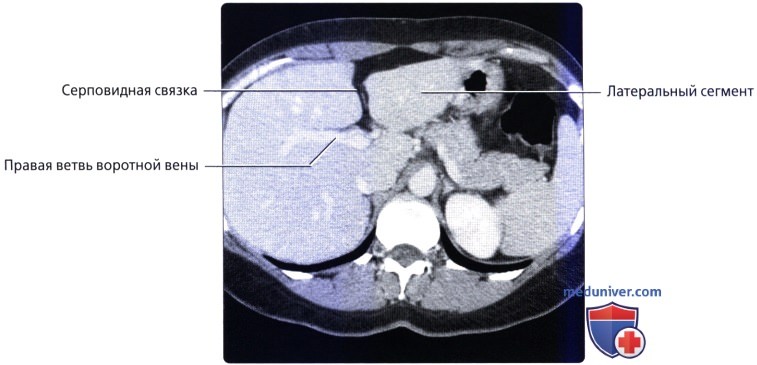

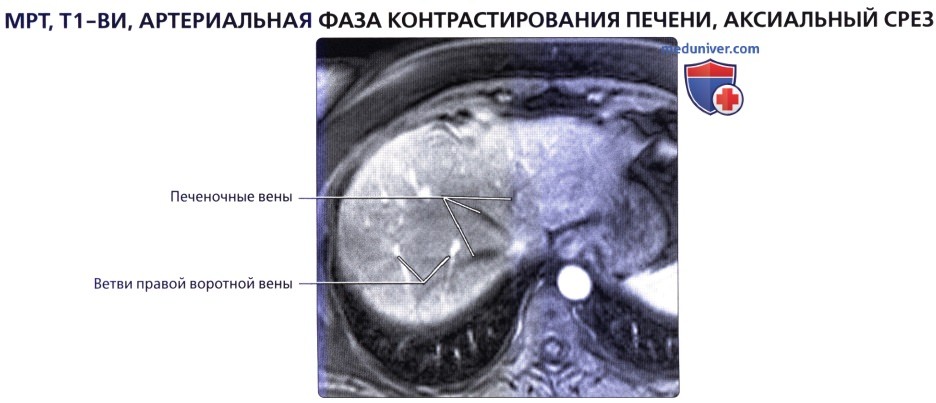

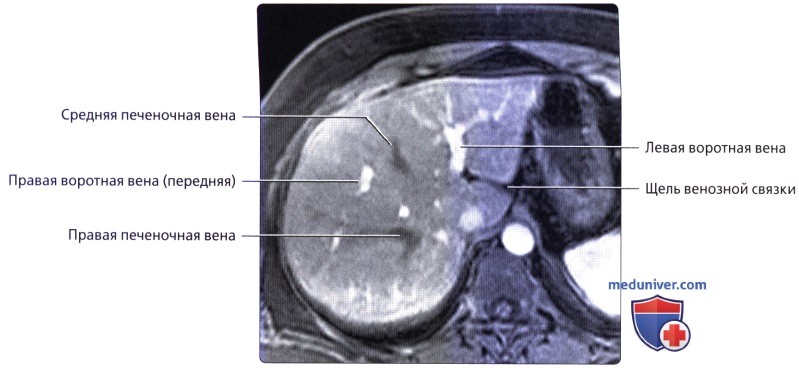

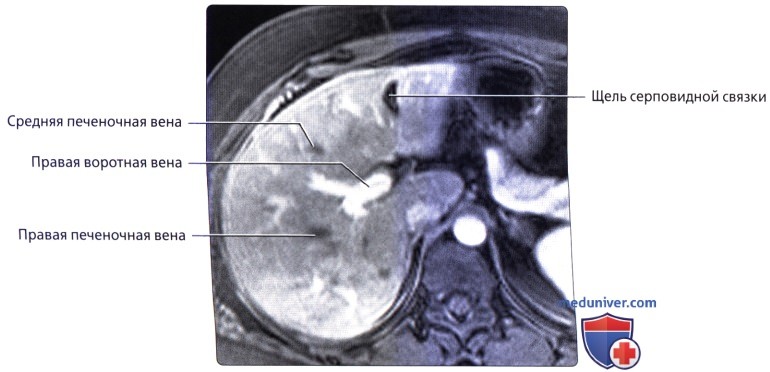

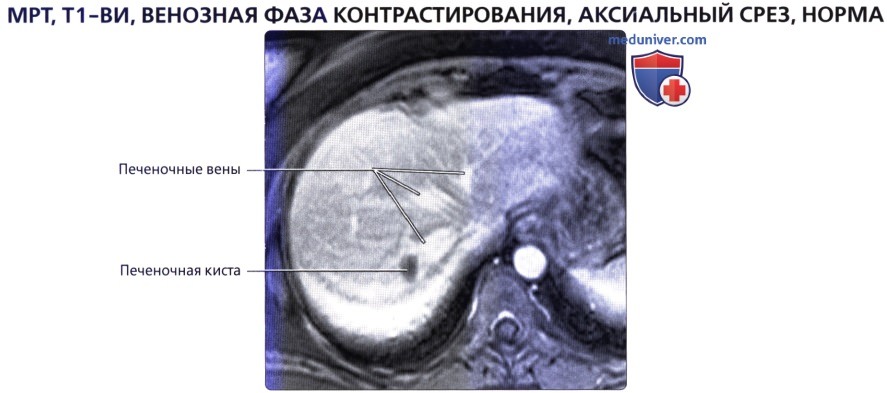

Аксиальное изображение верхних сегментов печени, которые разделены правой и средней печеночной веной и серповидной связкой. Изображение представлено ниже.

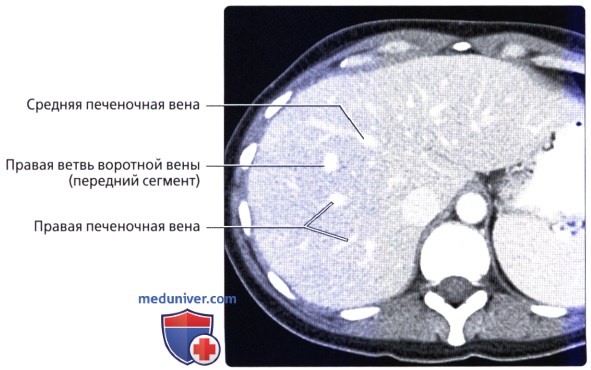

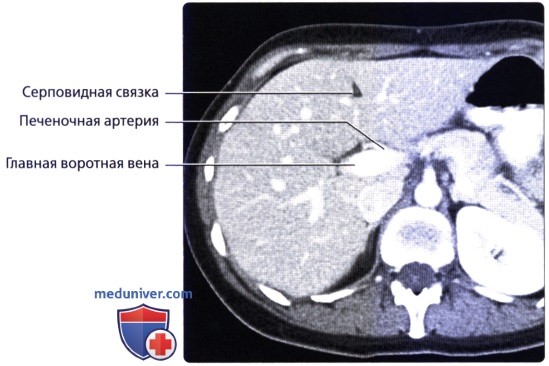

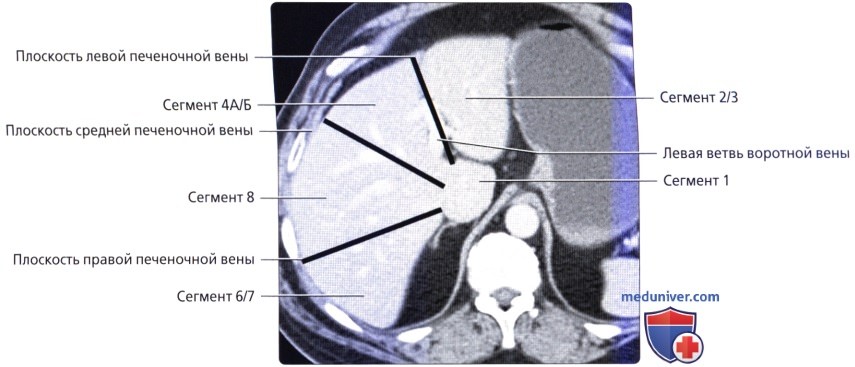

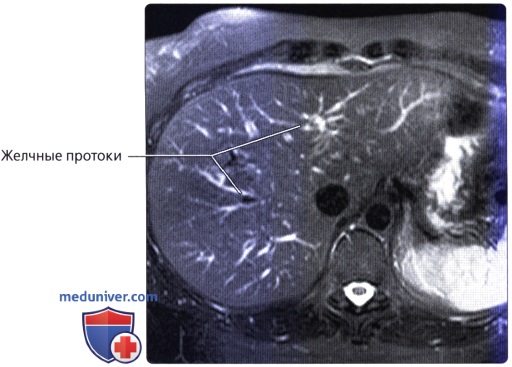

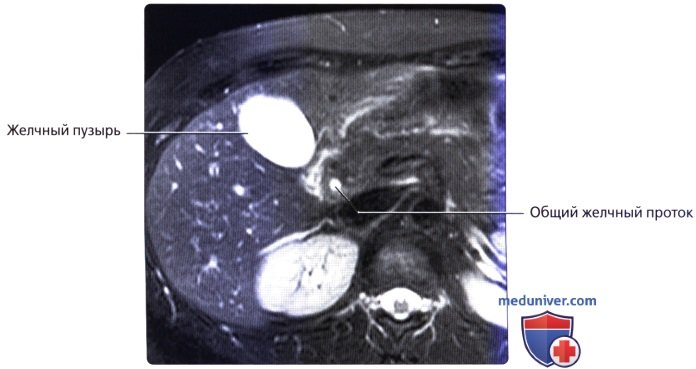

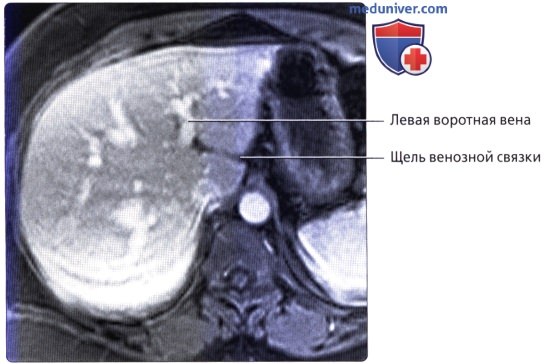

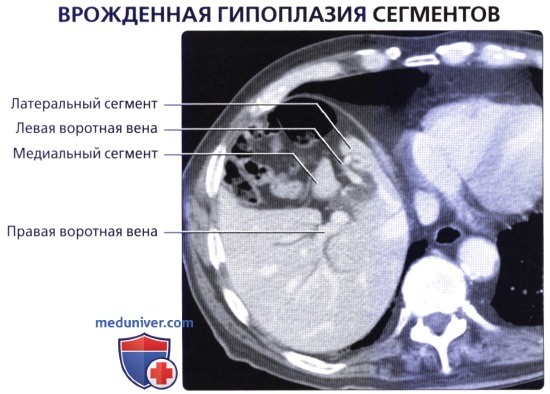

Это поперечные изображения на уровне левой воротной вены.

На этом уровне левой воротной вены делит левую долю в верхних отделах (II и IVa) и нижних сегментов (III и IV в).

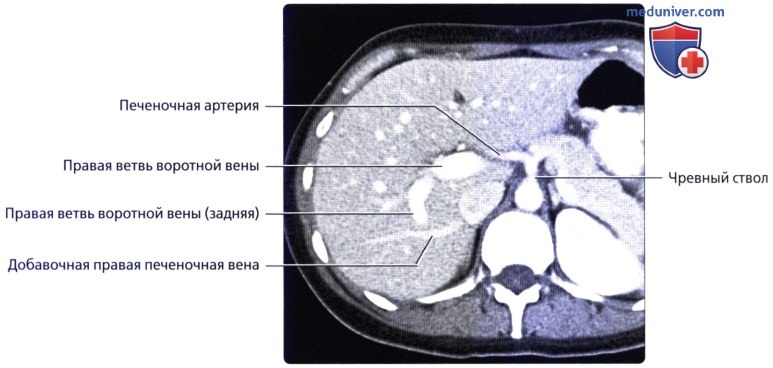

Левая воротная вена находится на более высоком уровне, чем в правая воротная вена. Изображение представлено ниже.

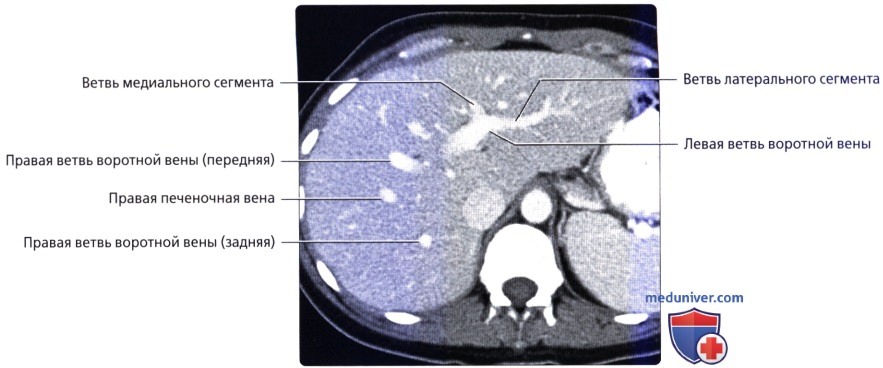

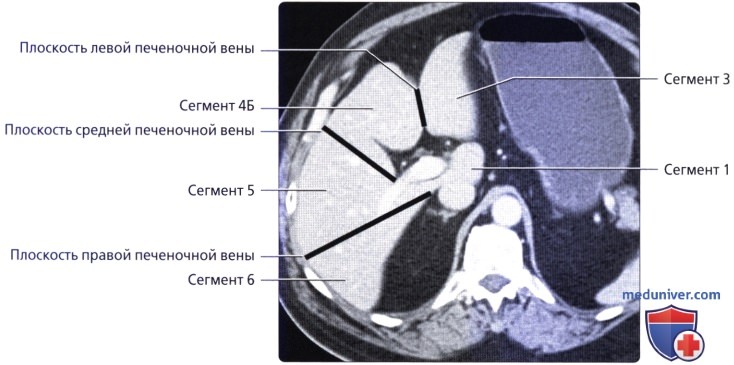

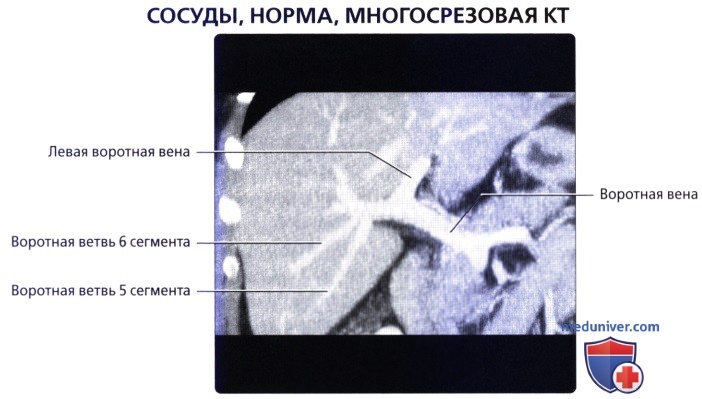

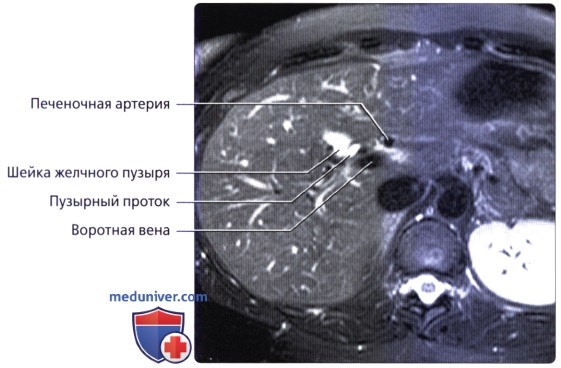

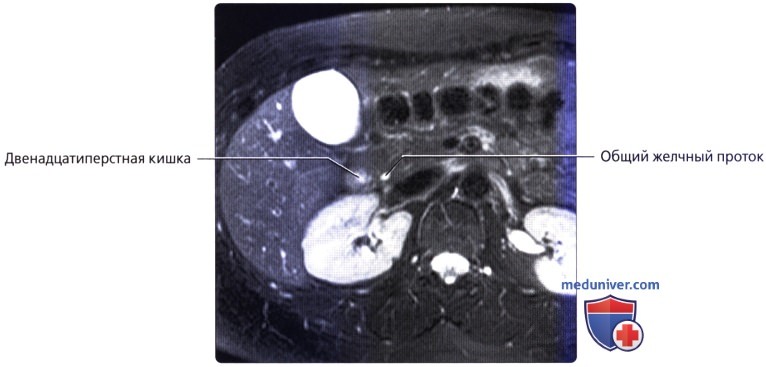

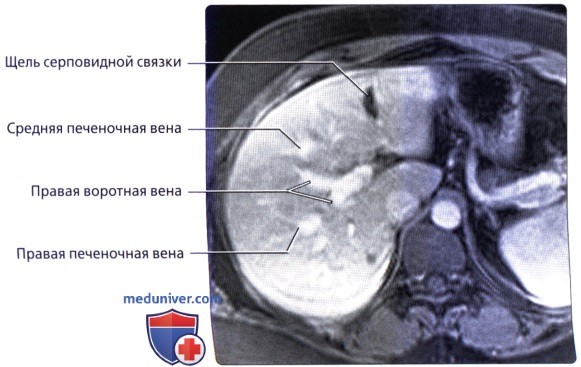

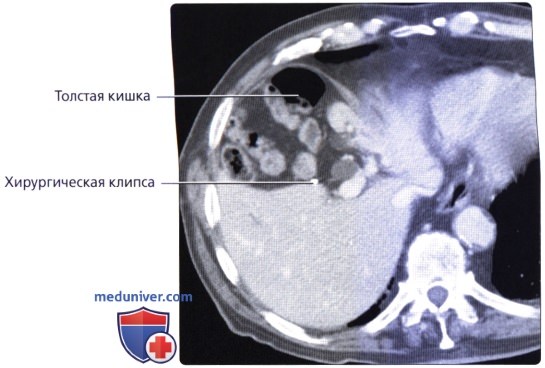

Аксиальное изображение на уровне правой воротной вены. На данном срезе воротная вена делит правую долю на верхние сегменты ((VII и VIII) и нижние сегменты (V и VI).

Уровень правой воротной вены ниже уровня левой воротной вены. Изображение представлено ниже.

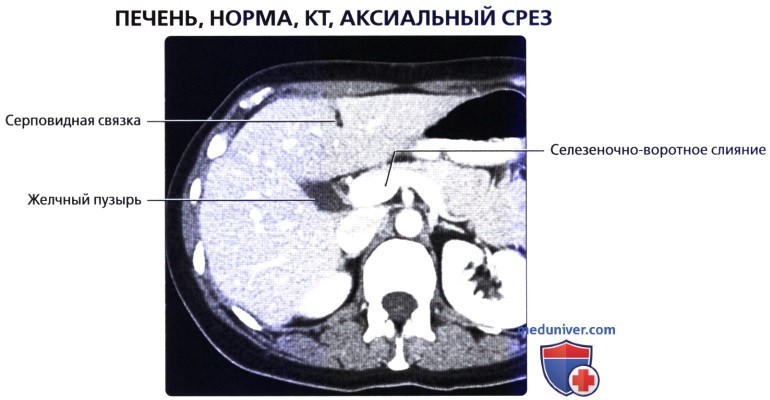

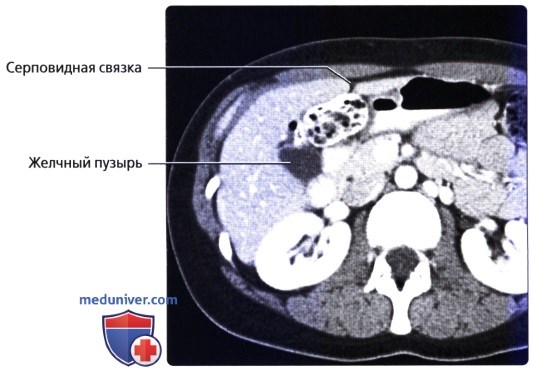

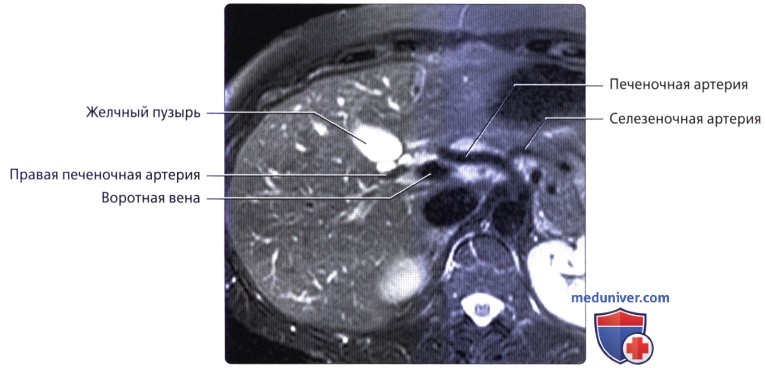

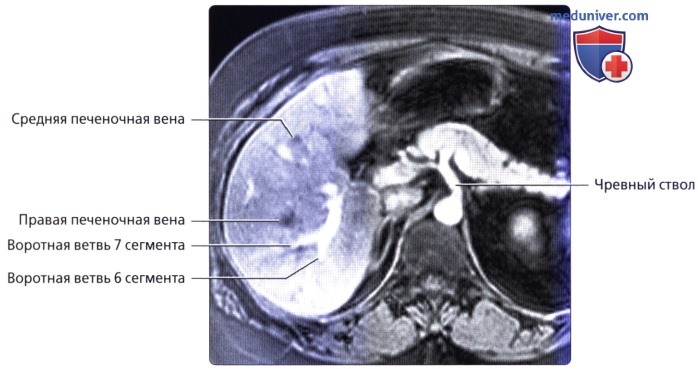

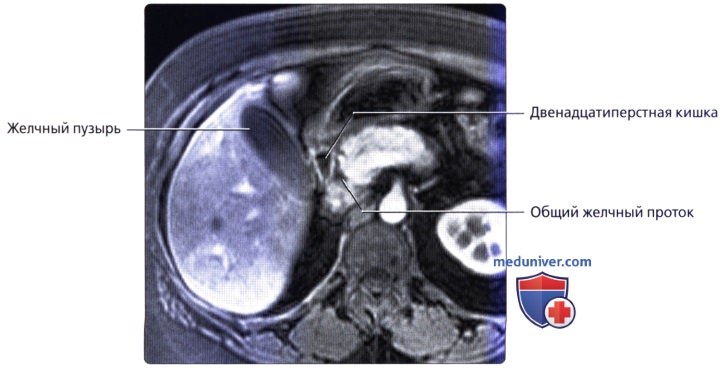

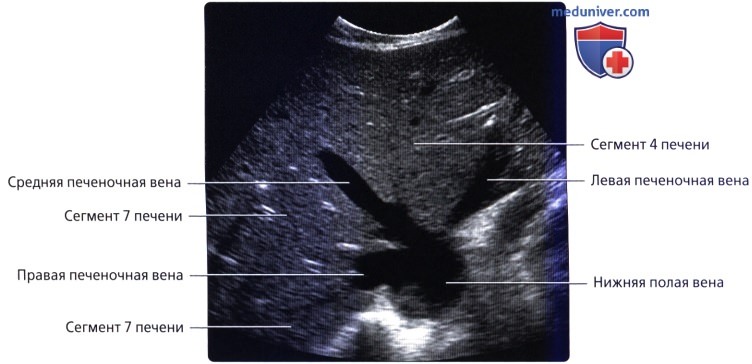

Аксиальное изображение на уровне селезеночной вены, которая находится ниже уровня правой воротной вены, видна только в низко лежащих сегментах. Изображение представлено ниже.

Как разделить печень на сегменты при аксиальных кт изображениях.

- Левая доля: латеральный (II или III) vs медиальный сегмент (IVa/b)

- Экстраполировать (провести воображаемую) линию вдоль серповидной связки до места слияния левой и средней печеночной вены в нижнюю полую вену (IVC).

- Левая против правой доли – IVA/B vs V/VIII

- Экстраполировать линию от ямки желчного пузыря кверху вдоль средней печеночной вены к НПВ (красная линия).

- Правой доли: передний(V/VIII) vs задний сегмент (VI/VII)

- Экстраполировать линию вдоль правой печеночной вены к НПВ книзу до латерального края печени (зеленая линия).

Для более точного понимания КТ-анатомии печени ниже представлено видео.

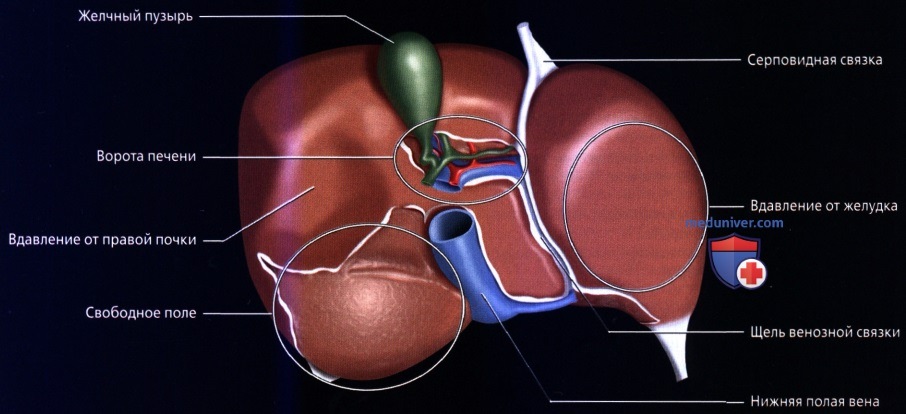

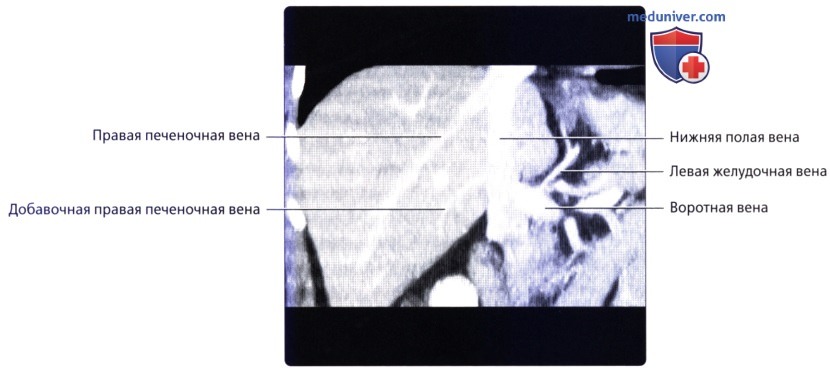

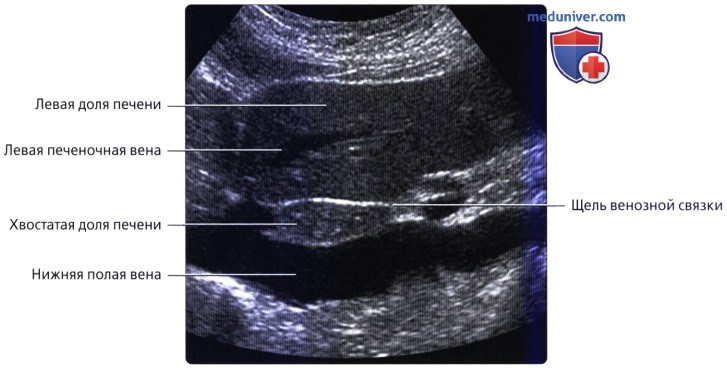

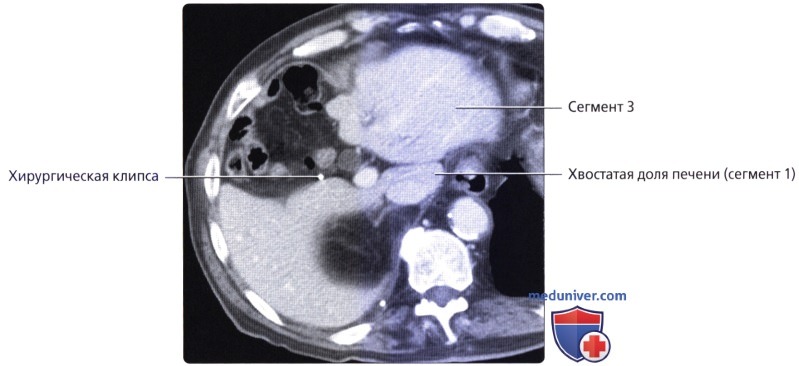

Хвостатая доля.

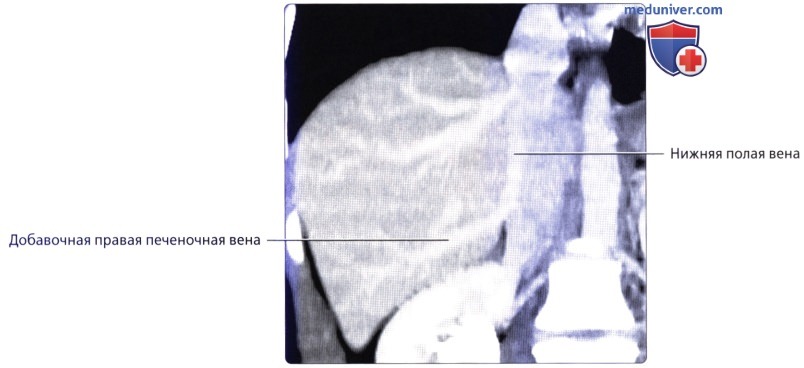

Расположена сзади. Анатомическое отличие заключается ее в том, что венозный отток из доли идет чаще отдельно непосредственно в нижнюю полую вену. Также к доле кровь поставляется как от правой, так и от левой ветви воротной вены.

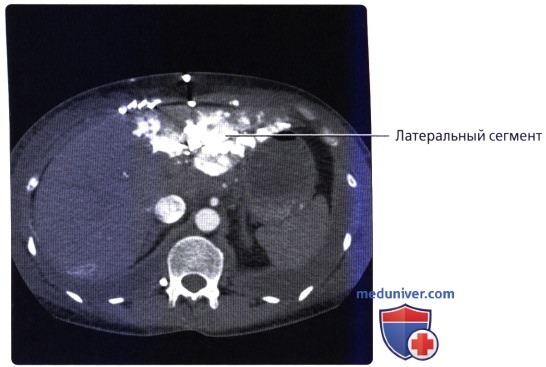

Этот КТ пациента с циррозом печени с атрофией правой доли, с нормальным объемом левой доли и компенсаторной гипертрофией хвостатой доле. Изображение представлено ниже.

Немного о хирургии печени

- На первом схеме представлена правосторонняя гепатэктомия (сегмент V и VI, VII и VIII (сегмент± I)).

- Расширенная правая лобэктомия (трисегментэктомия). Сегменты IV, V и VI, VII и VIII (сегмент± I).

- Левосторонняя гепатэктомия (сегмент II, III и IV (сегмент± I)).

- Расширенная левосторонняя гепатэктомия (трисегментэктомия) (сегмент II, III, IV, V и VII (сегмент± I)).

Многие хирурги используют расширенная гепатэктомия вместо трисегментэктомия.

На следующей схеме представлены:

- Правая задняя сегментэктомия – сегмент VI и VII

- Правая передняя сегментэктомия – сегмент V и VIII

- Левая медиальная сегментэктомия – сегмент IV

- Левая боковая сегментэктомия – сегмент II и III

Ниже представлена еще одна иллюстрация функциональной сегментарной анатомии печени.

Источник

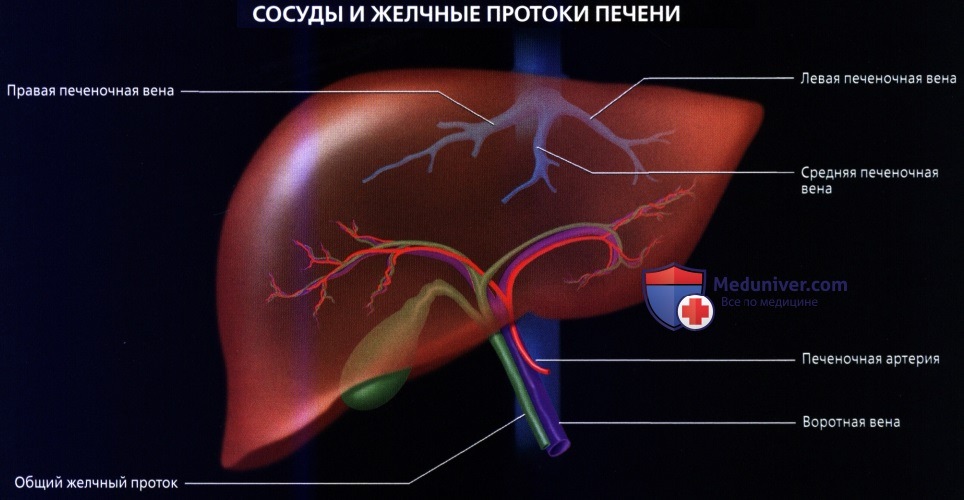

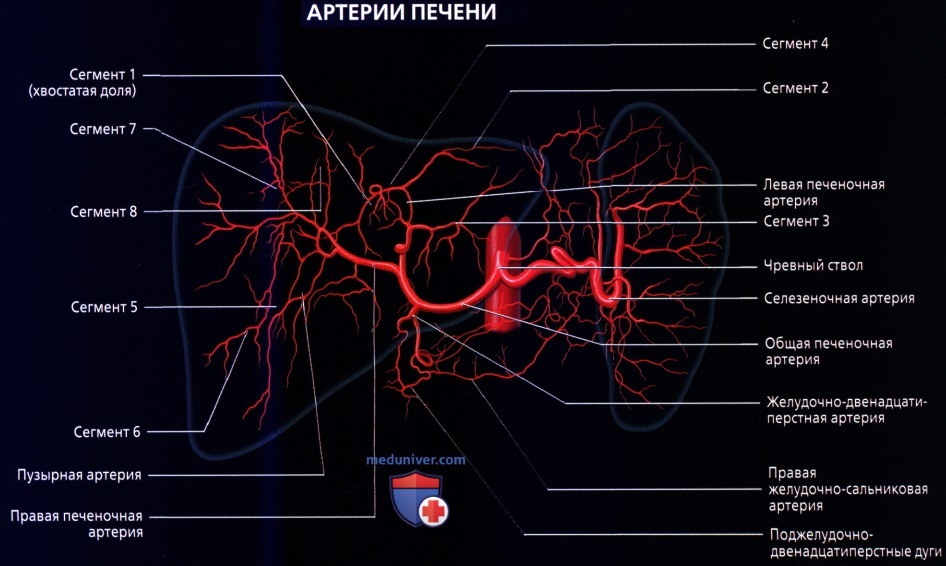

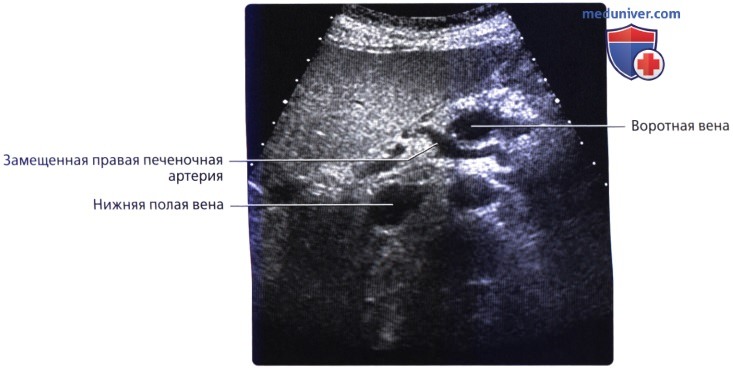

Через печень ежеминутно протекает 1500 мл крови, при этом 2/3 обьема крови поступает через воротную вену и 1/3 – через печеночную артерию.

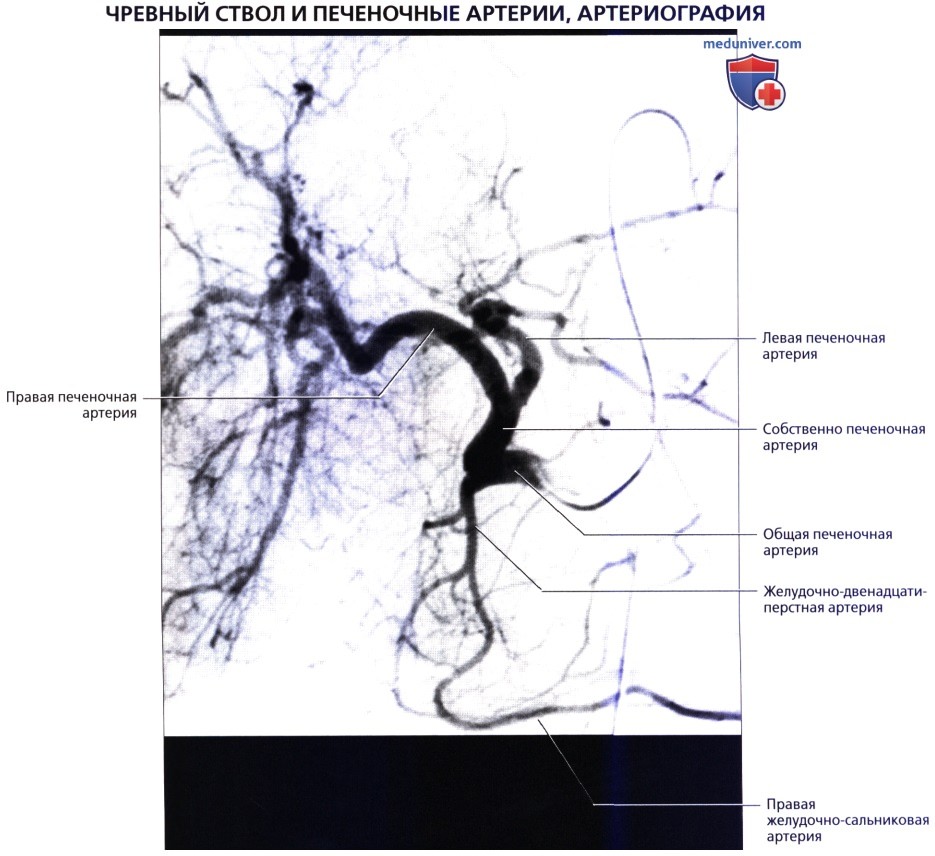

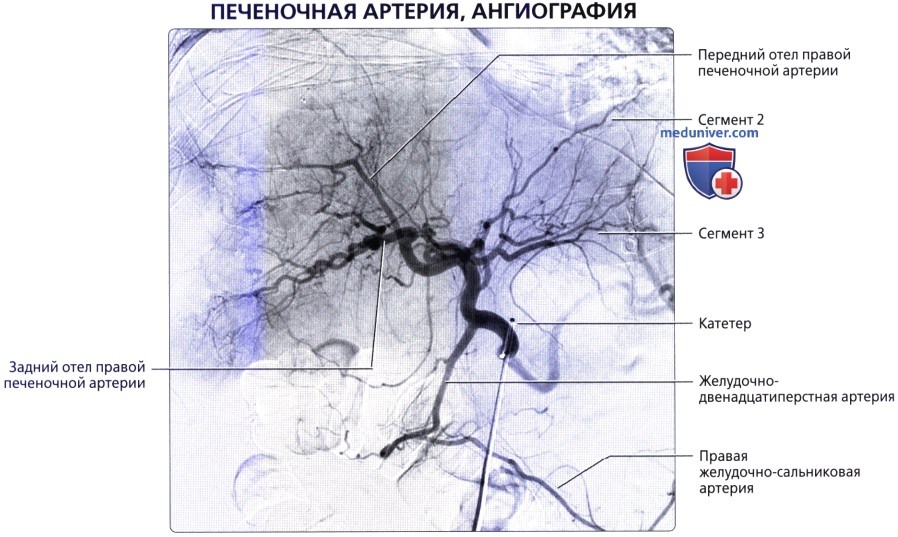

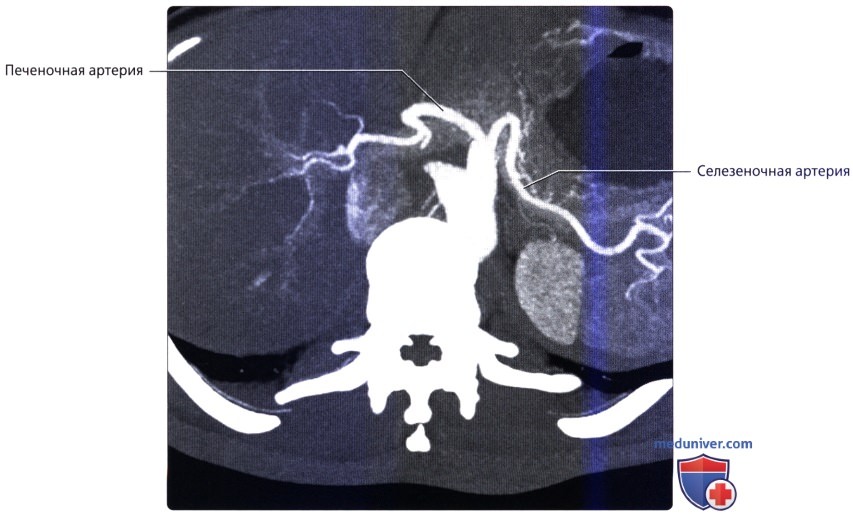

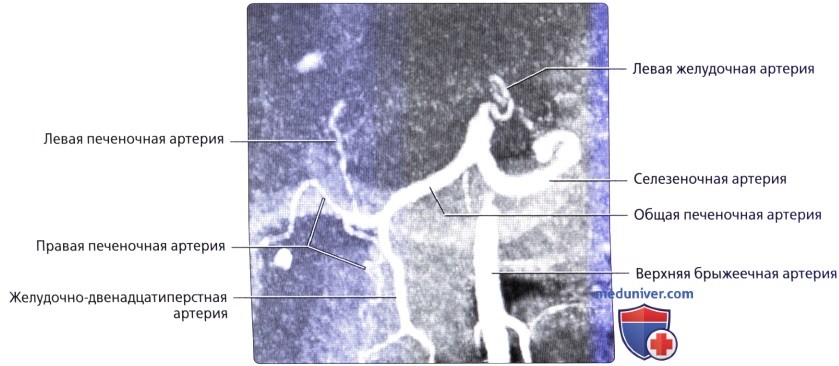

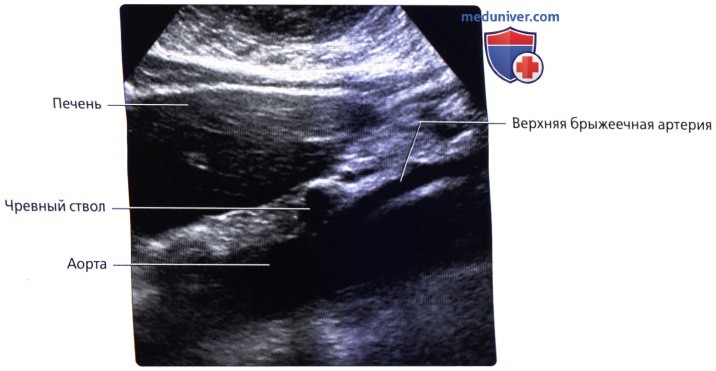

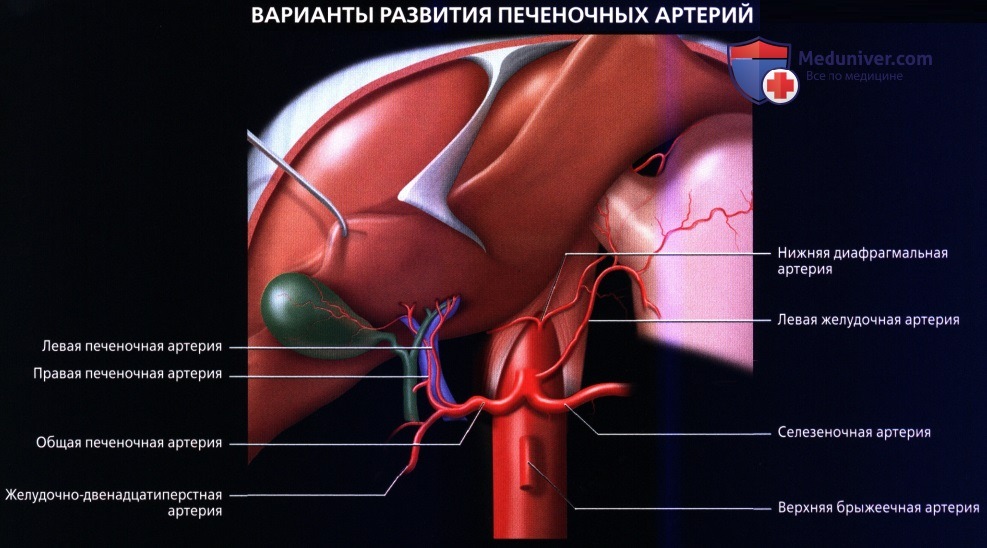

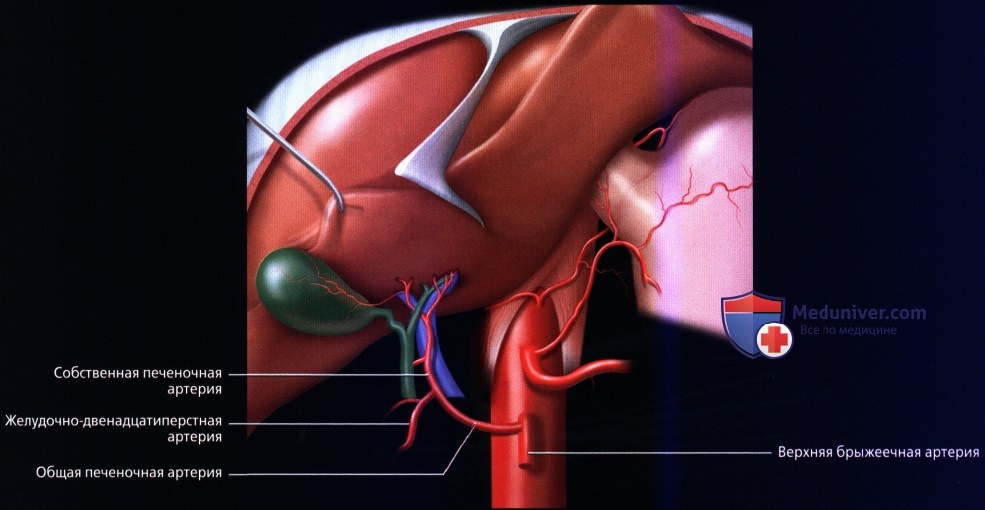

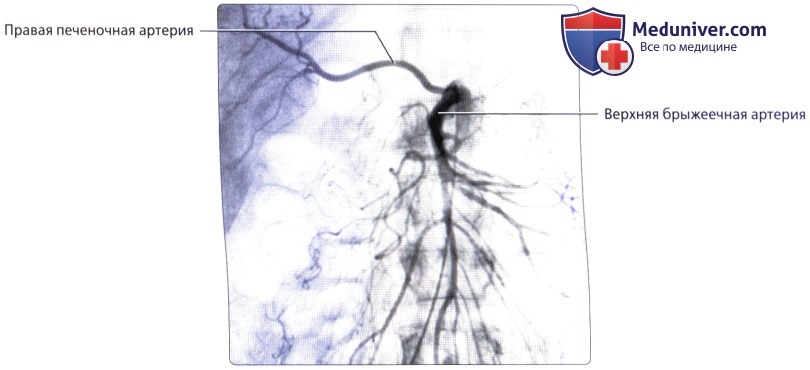

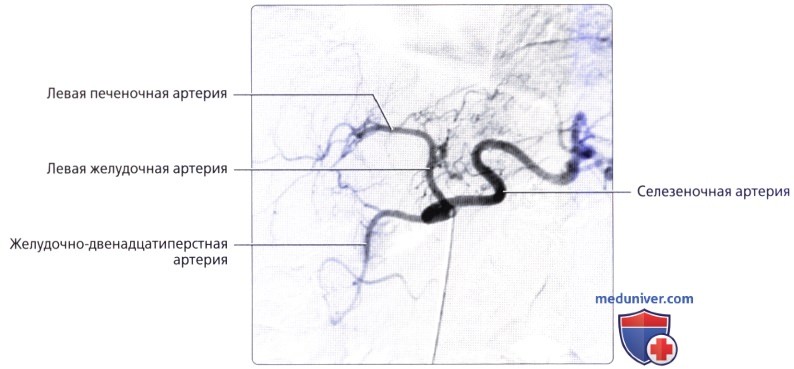

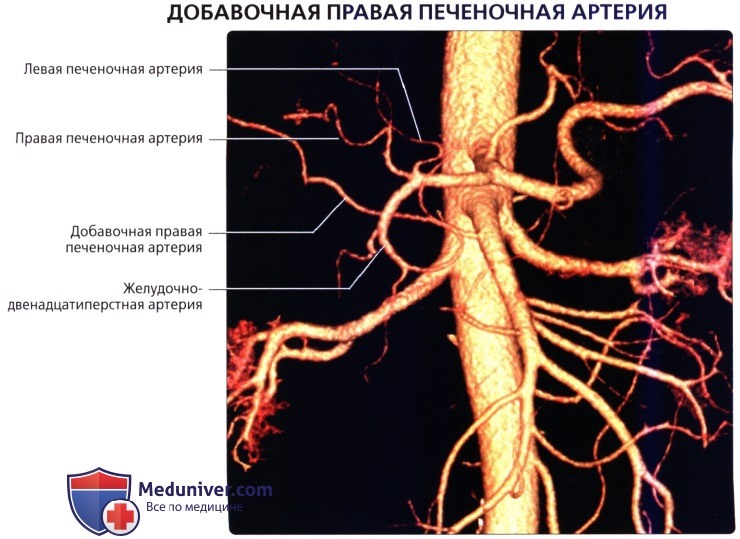

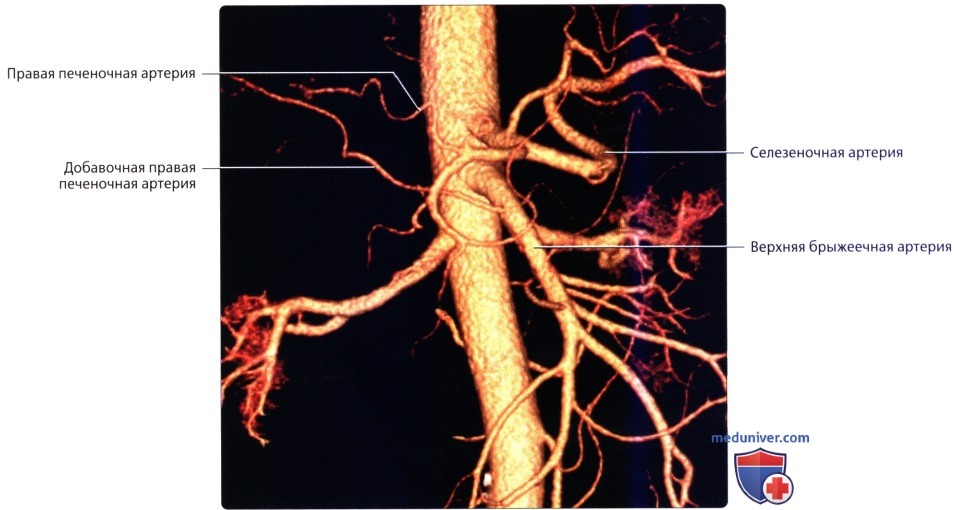

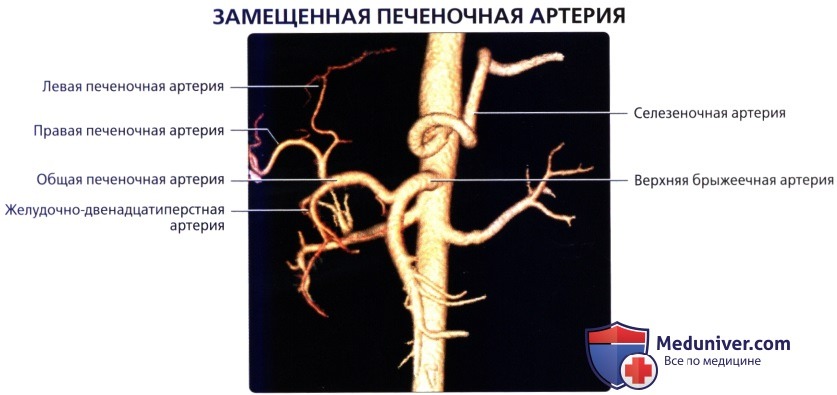

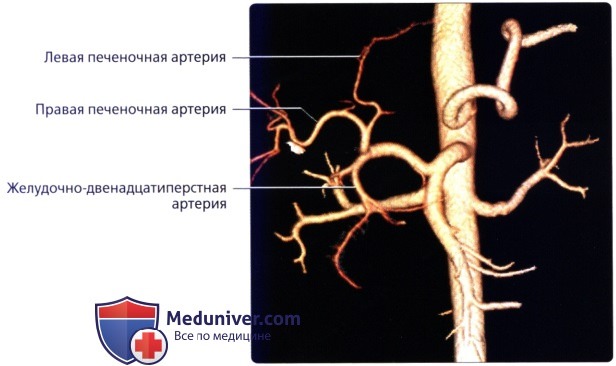

В артериальное русло печени кровь поступает из общей печеночной артерии (a. hepatica communis), являющейся ветвью чревного артериального ствола (truncus coeliacus). Длина общей печеночной артерии составляет 3-4 см, диаметр 0.5-0.8 см.

Печеночная артерия непосредственно над привратником, не доходя 1-2 см до общего желчного протока, делится на гастродуоденальную (a. gastroduodenalis) и собственную печеночную (a. hepatica propria) артерии.

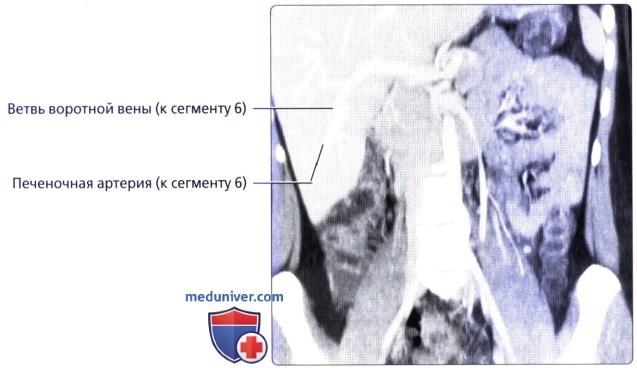

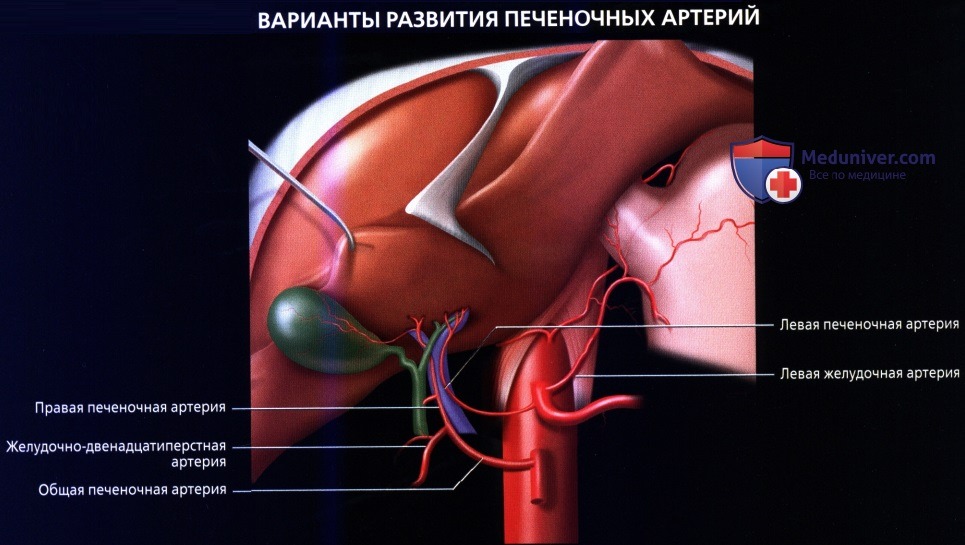

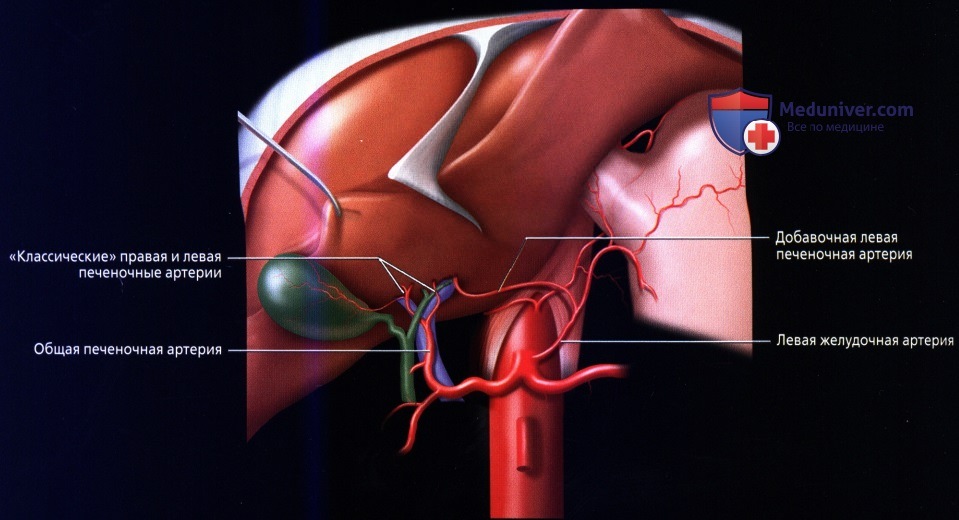

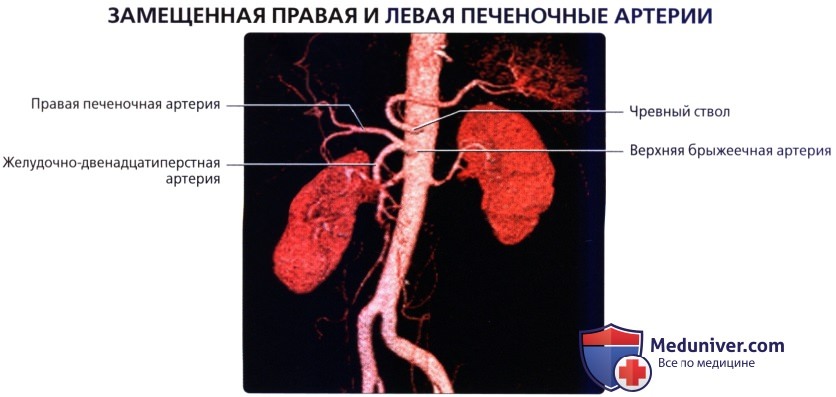

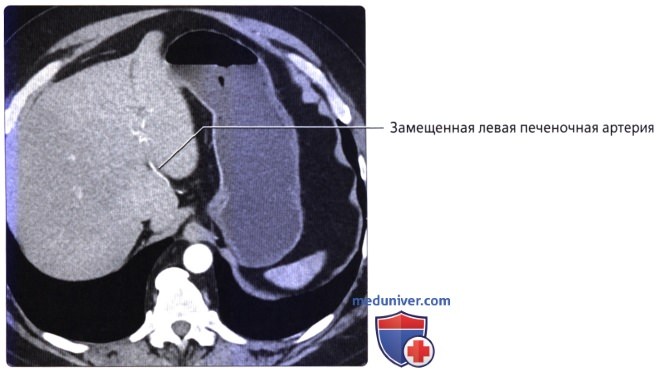

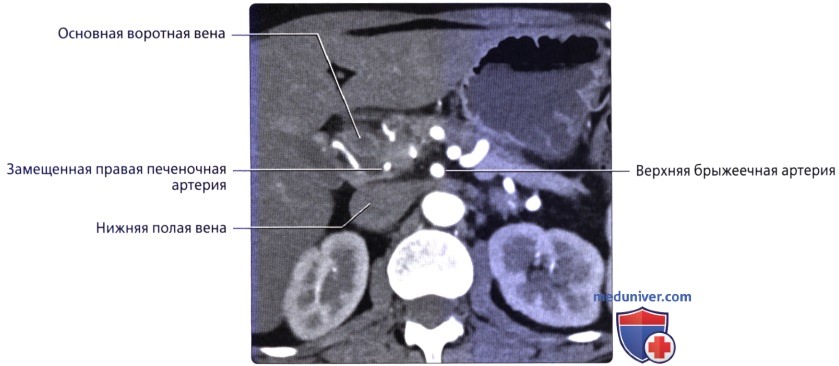

Собственная печеночная артерия проходит в печеночно-двенадцатиперстной связке, длина ее колеблется от 0.5 до 3 см, диаметр от 0.3 до 0.6 см. Далее собственная печеночная артерия делится на правую и левую ветви (это происходит непосредственно в воротах печени или до вступления в них). Левая печеночная артерия кровоснабжает левую, квадратную и хвостовую доли печени. Правая печеночная артерия кровоснабжает в основном правую долю печени и дает артерию к желчному пузырю.

Внутри печени ветви печеночной артерии дихотомически делятся и в конечных портальных трактах они представляют собой терминальные ветви (артериолы). Диаметр артериолы равен 10-15 мкм, стенка ее содержит эластические волокна, иногда – гладкие мышечные волокна в виде пучков. Таким образом, артериолы могут образовывать прекапиллярные сфинктеры. На периферии портального поля печеночные артериолы прободают пограничную пластинку и впадают непосредственно в синусоиды. Стенки синусоидов выстланы эндотелием. Синусоиды располагаются между балками (трабекулами) гепатоцитов. Ветви печеночной артерии отдают свою кровь синусоидам как на периферии, так и в центре долек.

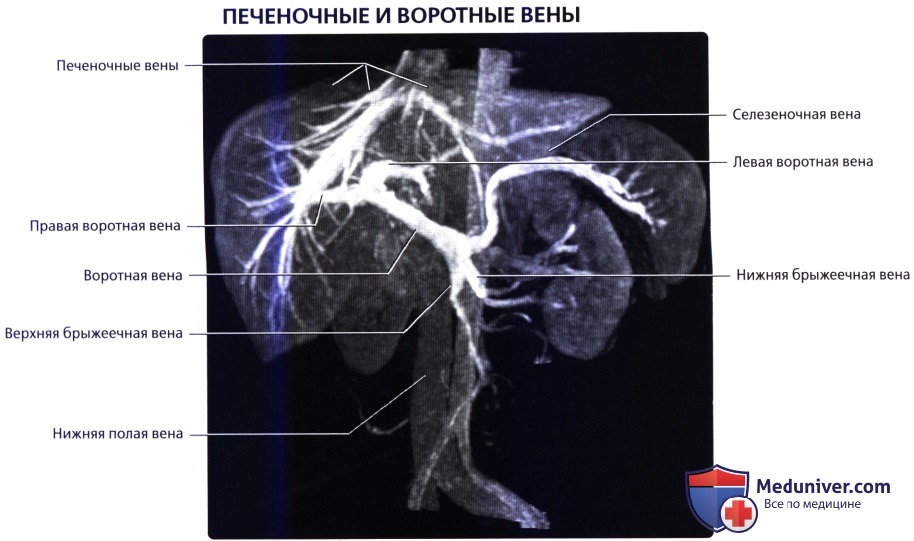

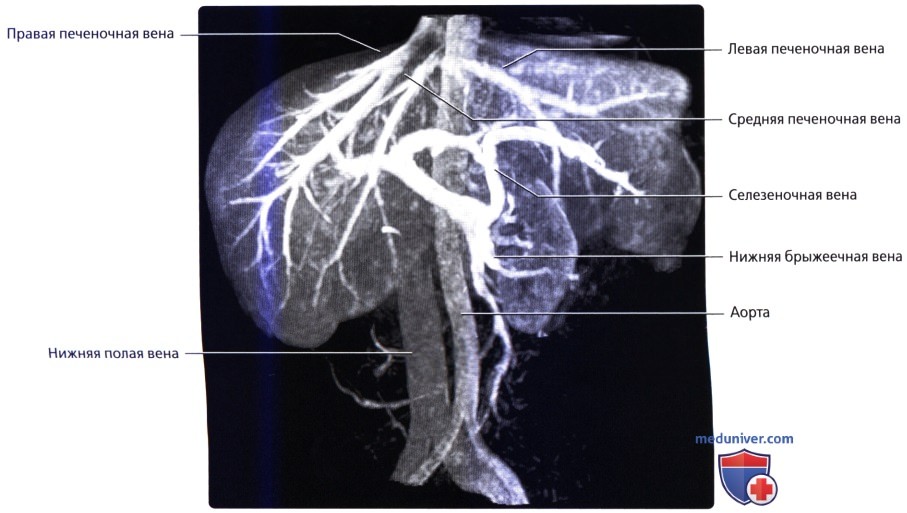

Венозная система печени представлена приводящими и отводящими кровь венами. Основная приводящая вена – воротная. Отток крови из печени происходит по печеночным венам, впадающим в нижнюю полую вену.

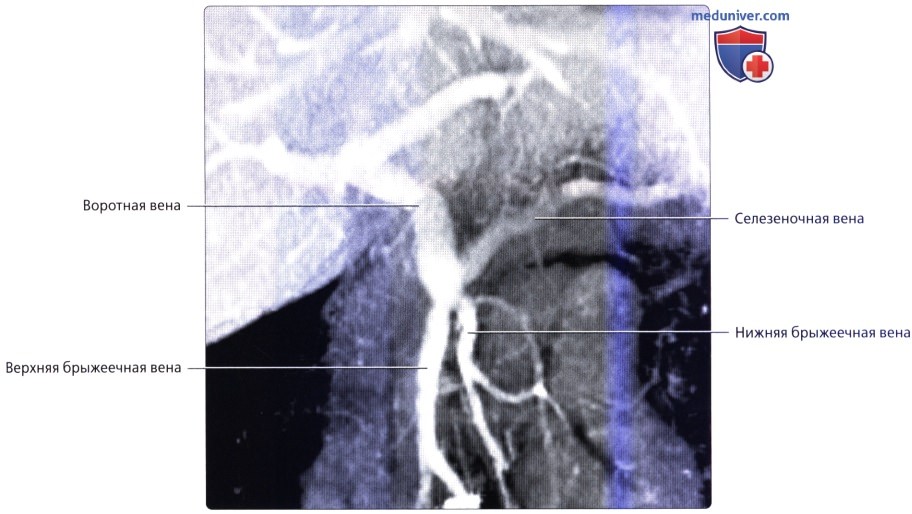

Воротная вена (v. portae) начинается на уровне II поясничного позвонка сзади головки поджелудочной железы. Она включает два крупных ствола: v. lienalis и v. mesenterica superior, самые крупные ее притоки – v. corvnaria ventriculi и v. mesenterica inferior. Длина воротной вены 6-8 см, диаметр до 1.2 см; в ней нет клапанов, она собирает кровь от непарных органов брюшной полости. На уровне ворот печени воротная вена разделяется на правую ветвь, которая снабжает правую долю печени, и левую ветвь, снабжающую левую, хвостатую и квадратную доли печени.

Внутри печени ветви воротной вены идут параллельно ветвям печеночной артерии, кровоснабжая все доли и сегменты печени, распадаясь до портальных венул.

Портальная венула имеет диаметр 20-50 мкм, стенки ее образованы эндотелием, базальной мембраной и адвентициальной соединительной тканью, пучков гладких мышц нет.

Терминальная венула прободает паренхиматозную пограничную пластинку и впадает в печеночные синусоиды, которые содержат, таким образом, смешанную артериально-венознукх кровь.

Отводящее (выносящее) венозное русло собирает венозную кровь из синусоидов в центральные (терминальные) печеночные вены, стенка которых состоит из эндотелия, ретикулиновых волокон и небольшого количества коллагеновых волокон.

Из терминальных печеночных венул кровь поступает в сублобулярные и собирательные вены, далее в правую срединную и левую печеночные вены, которые впадают в нижнюю полую вену ниже того места, где она проходит через отверстие в сухожильной части диафрагмы в грудную полость.

У места впадения в нижнюю полую вену печеночные вены запираются кольцевой мышцей.

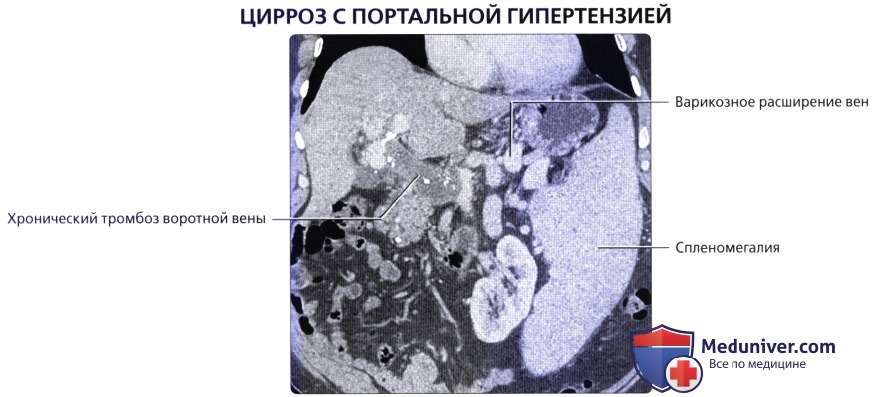

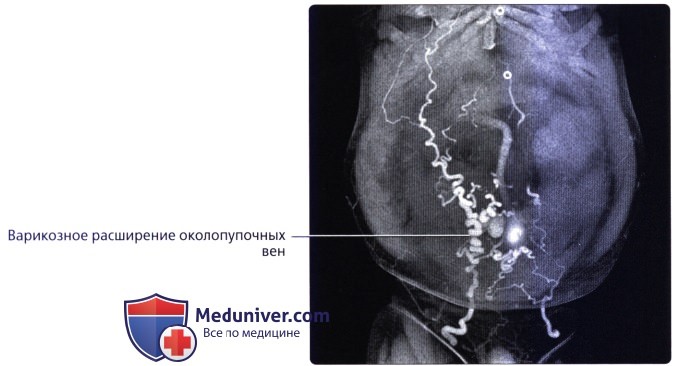

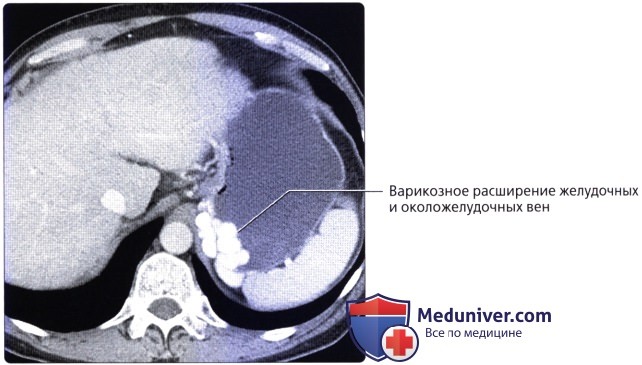

Воротная вена связана многочисленными анастомозами с полыми венами (порто-кавальные анастомозы). Это анастомозы с венами пищевода и желудка, прямой кишки, околопупочными венами и венами передней брюшной стенки.

Воротная гемодинамика характеризуется постепенным перепадом от высокого давления в брыжеечных артериях до самого низкого давления в печеночных венах.

Давление крови в брыжеечных артериях составляет120 мм.рт.ст. Затем кровь поступает в сеть капилляров кишечника, желудка, поджелудочной железы, давление в этой сети 10-15 мм.рт.ст. Из этой сети кровь поступает в венулы и вены, образующие воротную вену, где давление в норме составляет 5-10 мм.рт.ст. Из воротной вены кровь поступает в меэвдольковые капилляры, откуда попадает в систему печеночных вен и переходит в нижнюю полую вену. Давление в печеночных венах колеблется от 5 мм.рт.ст. до нуля.

В норме давление в воротной вене составляет 5-10 мм.рт.ст. или 70-140 мм.вод.ст.

Согласно классическим представлениям, функционально-морфологической единицей печени является печеночная долька. Число печеночных долек равно 500 000. Поперечник дольки равен 0.5-2 мм.

Центр гексагональной печеночной дольки – печеночная (центральная) вена, а на периферии расположено портальное поле. Паренхима долек образована радиально расположенными балками (трабекулами) гепатоцитов, сходящимися к центральной (печеночной) вене. Между балками расположены синусоиды, по которым течет смешанная артерио-венозная кровь, поступающая из воротной вены и печеночной артерии.

У места отхождения синусоида от конечной ветви воротной вены и у впадения его в центральную вену имеются гладкомы-шечные сфинктеры, регулирующие поступление крови в печеночную дольку.

Синусоиды представляют собой внутриорганную (внутрипеченочную) капиллярную сеть. Синусоиды – это видоизмененные кровеносные капилляры, необычно широкие (диаметр 7-21 мкм), выстланные эндотелием.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Источник

|

Источник

Портальное кровообращение [позднелат. (vena) portae воротная вена] – условная зона системы кровообращения, ограниченная уровнем отхождения от аорты чревного ствола и верхней брыжеечной артерии и местом впадения печеночных вен в нижнюю полую вену. Портальное кровообращение представляет собой область кровообращения печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение артерий и вен, входящих в систему портального кровообращения: 1 – брюшная аорта; 2 – чревный ствол; 3 – верхняя брыжеечная артерия; 4 – нижние брыжеечные артерия и вена; 5 – верхняя брыжеечная вена; 6 – селезеночная вена; 7 – воротная вена; 8 – печеночная вена; 9 – ветвление воротной вены в печени; 10 – печеночные вены; 11 -нижняя полая вена.

В клинической практике термин «портальное кровообращение» широко используется в более узком смысле – для обозначения кровообращения в системе воротной вены.

Значительный вклад в изучение Портального кровообращения внесли Н. В. Экк, И. П. Павлов, H. Н. Бурденко, Б. А. Долго-Сабуров, Элиас (H. Elias) и др. В работах В. В. Ларина, Ф. 3. Меерсона (1965), А. А. Кривчика (1979), Фишера (A. Fischer, 1961) и др. были описаны особенности Портального кровообращения в норме и при различных патологических состояниях.

Кровь в системе П. к. проходит через две сети капилляров. Первая сеть, расположенная в стенках органов пищеварения, обеспечивает их абсорбционную, секреторную и моторную функции. К этой сети относятся и капилляры селезенки. Вторая сеть капилляров расположена непосредственно в паренхиме печени и обеспечивает обменную и экскреторную ее функции. Из воротной вены (см.) кровь попадает в нижнюю полую вену (см. Полые вены) и возвращается к сердцу только пройдя через печень, что предотвращает интоксикацию организма токсическими продуктами, образующимися в жел.-киш. тракте. Основной орган П. к.- печень (см.), в к-рую поступает кровь из двух систем сосудов (артериальная – из собственной печеночной артерии, венозная – из воротной вены) с единой системой дренирования через печеночные вены. Через воротную вену проходит 70- 80% всей поступающей в печень крови, через собственную печеночную артерию – 20-30% .

Существенной особенностью кровообращения в печени является широкая связь между разветвлениями воротной вены и собственной печеночной артерии с образованием в дольках печени синусоидных капилляров, к мембранам к-рых непосредственно прилежат печеночные клетки (гепатоциты). Т. о., к гепатоцитам поступает смешанная кровь. Большая поверхность (общая площадь поверхности синусоидных капилляров печени составляет ок. 200 м2) соприкосновения крови с гепатоцитами и замедленный кровоток в синусоидных капиллярах обеспечивают оптимальные условия для обменных и синтетических процессов. Из синусоидных капилляров кровь оттекает в центральные вены, затем в печеночные вены и нижнюю полую вену.

Рис. 2. Схематическое изображение системы сфинктеров на уровне внутрипеченочного кровообращения: 1 – междольковая вена, 2 – центральная вена, 3 – синусоидный капилляр, 4 – воротная вена, 5 – печеночная артерия, 6 – входной венозный сфинктер, 7 – входные артериальные сфинктеры, 8 – выходной сфинктер в месте впадения синусоидного капилляра в центральную вену, 9 – выходной сфинктер в области соединения центральной и междольковой вен.

Нейрогуморальная и гемодинамическая регуляция П. к. осуществляется через систему сфинктеров, расположенных по ходу портального русла (рис. 2) и регулирующих приток и отток крови. Эта система в норме обеспечивает приспособление кровотока к деятельности органов брюшной полости, а также выполняет функцию депонирования крови в портальном русле и печени. Различают входные и выходные сфинктеры. Входные сфинктеры расположены в местах перехода мелких разветвлений воротной вены и артериол в синусоидные капилляры, а выходные сфинктеры – в области впадения синусоидных капилляров в центральную вену и центральной вены в меж-дольковую. Сокращение сфинктеров происходит периодически. При сокращении выходных сфинктеров синусоидные капилляры наполняются кровью, при повышении тонуса входных сфинктеров кровь из синусоидных капилляров оттекает. Роль дополнительного сфинктера портального русла играет мышечный слой средней оболочки стенки артерий и артериол, входящих в систему П. к. Тонус этого слоя и определяет величину притока крови в портальное русло.

Одним из самых важных условий нормального кровообращения (см.) в любой сосудистой системе является наличие разности давления между различными точками этой системы. В системе П. к. артериальная кровь под давлением 110-120 мм рт. ст. поступает в первую сеть капилляров, где оно понижается до 10- 15 мм рт. ст. В воротной вене давление составляет 5 – 10 мм рт. ст., а в печеночных венах 0-5 мм рт. ст. Т. о., разность давления в начальном и конечном отделах портального русла, обеспечивающая поступательное движение крови, составляет св. 100 мм рт. ст. Внеорганные сосуды печени также имеют мышечный слой, что способствует пропульсивному движению крови. Возможно, что току портальной крови способствуют ритмичные сокращения селезенки.

Средняя линейная скорость в системе воротной вены составляет 15 см/сек. Скорость движения крови в синусоидных капиллярах печени замедляется, благодаря чему увеличивается время контакта крови с гепатоцитами. Всего через портальное русло протекает в среднем 1500 мл крови в 1 мин., что составляет У4-уз минутного объема сердца.

Иннервацию и нервную регуляцию П. к. осуществляет чревное сплетение, имеющее в своем составе как симпатические, так и парасимпатические волокна. Раздражение симпатических волокон и вокругартериального сплетения ведет к резкому сужению синусоидных капилляров, мелких разветвлений воротной вены и входных сфинктеров и, соответственно, к увеличению давления в системе воротной вены. Раздражение блуждающего нерва вызывает противоположный эффект. Важную роль в регуляции П. к. играет эндокринная система. Введение адреналина или норадреналина в общий кровоток вызывает сужение афферентных сосудов печени и синусоидных капилляров, спазм входных сфинктеров и расслабление выходных сфинктеров. Одновременно повышается давление в воротной вене. Серотонин заметно суживает сосуды системы воротной вены, АКТГ значительно увеличивает печеночный кровоток. Ацидоз, гипоксия, гипотермия и другие факторы ухудшают микроциркуляцию в печени.

С возрастом, по данным Дермотта (М. Dermott, 1974) и Альтманна (H. W. Altmann, 1975), наблюдается нек-рое снижение П. к. В 1974 г. Ю. А. Ершов с помощью метода корреляционного анализа установил, что объем П. к. существенно зависит от величины сердечного выброса. В пожилом возрасте величина сердечного выброса уменьшается, что приводит к снижению портального кровообращения.

Нарушение кровотока в системе Портального кровообращения обусловлено изменениями количества притекающей крови, сопротивления ее оттоку бокового давления на стенки сосудов и реологических свойств крови.

Поступление крови в воротную вену может увеличиваться в процессе пищеварения, однако в этом случае оно превышает кровоток в покое не более чем на 50%. Существенно возрастает кровенаполнение венозных сосудов органов брюшной полости при воспалительных процессах, напр, перитоните. Уменьшение поступления крови в воротную вену возможно при резких изменениях положения тела (ортостатический коллапс), при ишемии кишечника в результате кровопотери, тяжелой механической травмы и др.

Нарушения оттока крови из системы сосудов воротной вены, приводящие обычно к повышению давления в ней (см. Портальная гипертензия), могут быть вызваны сердечной недостаточностью, сужением или тромбозом печеночных вен, а также возрастанием сопротивления кровотоку в сосудах печени в результате изменений их тонуса под влиянием нервных и особенно гуморальных факторов или сужения их просвета, напр, при развитии цирроза (см. Циррозы печени).

Большую роль в нарушении кровотока в системе П. к. играет изменение внутрибрюшного давления. Во время вдоха увеличивается приток крови в воротную вену и уменьшается отток в систему печеночной вены; при выдохе имеет место обратная зависимость. Увеличение частоты и глубины дыхания может заметно влиять на портальный кровоток. Повышение внутрибрюшного давления при асците (см.), метеоризме, атонии кишечника и др. также сопровождается нарушениями портального кровотока.

Изменения реологических свойств крови, напр, увеличение ее динамической вязкости, способствуют замедлению кровотока в воротной вене.

Печень (см.) снабжается кислородом через систему воротной вены и печеночной артерии. Регуляция кислородного режима печени осуществляется за счет изменения притока крови через систему печеночной артерии. Ограничение портального кровотока и гипоксия печени, напр, при экстремальных состояниях, приводят к увеличению доли артериального кровоснабжения до 80% и более. Активизации артериального кровотока способствует также действие на сосуды метаболитов и физиологически активных веществ, в частности ферритина. С другой стороны, активизация артериального кровотока и увеличение давления в синусоидных капиллярах печени ведут к ограничению поступления в них крови из воротной вены и повышению давления в ней.

При затруднении оттока крови через печеночные вены или возрастании ее притока в печени может депонироваться до 20% общего объема крови (см. Кровяное депо). Сосуды печени, выполняя функцию шлюзов, играют большую роль в регуляции системной гемодинамики (см.). Задержка крови в синусоидных капиллярах печени увеличивает экстравазацию жидкости в перисинусоидальные пространства, что имеет значение в регуляции водно-солевого обмена (см.). В депонировании крови в портальном русле принимает участие селезенка и сосуды кишечника.

Расстройства портального кровотока сопровождаются нарушениями обменных процессов в печени, существенными нарушениями ее функций. Так, при наложении экковского соустья кровоток через печень и потребление кислорода уменьшаются на 50%; это не приводит к угрожающим нарушениям углеводного и липидного обмена, но заметно влияет на белковый обмен и, прежде всего, на синтез мочевины.

При выраженных расстройствах кровоснабжения печени, прежде всего артериального, и развитии глубокой гипоксии значительно страдает энергетический обмен и сопряженные с ним процессы переаминирования и синтеза белков, особенно плазмы крови.

К наиболее информативным и распространенным методам исследования Портального кровообращения относятся спленопортография (см.), интраоперационная портография (см.) и спленопортоманометрия (см. Портальная гипертензия), позволяющие судить о гемодинамике портального русла и локализации патол, процесса, блокирующего портальный кровоток. Особенности артериального кровообращения отражают целиакография (см.) и реогепатография (см.). Зондирование печеночных вен (измерение давления, контрастирование) дает информацию о состоянии выводящей системы портального русла. Пробы с бромсульфалеином и радиоактивным бенгальским розовым позволяют судить об объемном кровотоке в печени.

Библиография: Долго-Сабуров Б. А. Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека, с. 97, Д., 1956; Логинов А. С. и Фомичев В. И. Гемодинамические и функциональные изменения при хроническом гепатите и циррозе печени, в кн.: Заболевания органов пищеварения, под ред. А. С. Логинова, с. 28, М., 1977; Парин В. В. и Меерсон Ф. 3. Очерки клинической физиологии кровообращения, с. 191, М., 1965; Селезнев С. А. Печень в динамике травматического шока, Л., 1971, библиогр.; Фишер А. Физиология и экспериментальная патология печени, пер. с нем., Будапешт, 1961; Фолков Б. и Нил Э. Кровообращение, пер. с англ., М., 1976; Экк Н. К вопросу о перевязке воротной вены, Воен.-мед. журн., ч. 130, кн. 11, отд. 2, с. 1, 1877; Elias H. a. Selkurt E. E. Microscopic and. submicroscopic anatomy, в кн.: Blood vessels and lymphatics, ed. by D. I. Abramson, p. 360, N. Y.-L., 1962; Handbook of physiology, Sect. 2 – Circulation, ed. by W. F. Hamilton, v. 2, p. 1387, Washington, 1963; Me Dermott W. Surgery of the liver and portal circulation, Philadelphia, 1974.

М. Д. Пациора; С. А. Селезнев (пат. физ.).

Источник

. / . , . , , , .

. / . , . , , , .  , . (), () (). . .

, . (), () (). . .  . . , ().

. . , ().  : . , , , , . , . .

: . , , , , . , . .  , , , . . , , .

, , , . . , , .  : .

: .  – , , . , .

– , , . , .  2 ( ) 3 () .

2 ( ) 3 () .  7 8 () 5 6 (). , .

7 8 () 5 6 (). , .  . , .

. , .  , ( 4 2 3).

, ( 4 2 3).  , , , , , .

, , , , , .  .

.  , . , , .

, . , , .  , . .

, . .  6.

6.  : , .

: , . . , ( 1), . ( 2 3) ( 4 4) . , , . , .

. , ( 1), . ( 2 3) ( 4 4) . , , . , .  ( ) , , . .

( ) , , . .  . ( ) ( ).

. ( ) ( ).  , . ( – ), – ( ). 2 3 4 4, (3 4) (3 4). 4/ 5 7, 5 7 6 8. (7 8) (5 6).

, . ( – ), – ( ). 2 3 4 4, (3 4) (3 4). 4/ 5 7, 5 7 6 8. (7 8) (5 6).  , : , 7 8. 5 6 .

, : , 7 8. 5 6 .  ( ): (, ), 2 4, (, ), 4 8, (, ), 7 8.

( ): (, ), 2 4, (, ), 4 8, (, ), 7 8.  , . 2 3, 4 4, 5 8, 6 7.

, . 2 3, 4 4, 5 8, 6 7.  , : 3, 4, 6 7. , , .

, : 3, 4, 6 7. , , .  , : , 3, 4, 5 6.

, : , 3, 4, 5 6.  : . , . .

: . , . .  , .

, .  , : .

, : .  . Th12 , . – , . , 2-4. 4 . , , . , 5 8, 6 7. 1 ( ) / .

. Th12 , . – , . , 2-4. 4 . , , . , 5 8, 6 7. 1 ( ) / .  : , . , .

: , . , .  : , , , . , 2 3 .

: , , , . , 2 3 .  : , , (, , ). 4 , , , . , 2 3 .

: , , (, , ). 4 , , , . , 2 3 .  , , : . , , .

, , : . , , .  , : , .

, : , .  – : . , .

– : . , .  . , .

. , .  , . .

, . .  .

.  , , : . .

, , : . .  .

.  : . . .

: . . .  , , . , .

, , . , .  , 2-, , : . , , , .

, 2-, , : . , , , .  .

.  .

.  , .

, .  .

.  .

.  , .

, .  .

.  – .

– .  , 1-, , ( ) : , , , , .

, 1-, , ( ) : , , , , .  .

.  .

.  , .

, .  , ().

, ().  1- , , , ( ).

1- , , , ( ).  , 1-, , : , . , .

, 1-, , : , . , .  .

.  , .

, .  , : , . . .

, : , . . .  , : , . , .

, : , . , .  , : , . , , . .

, : , . , , . .  , . , , , .

, . , , , .  , : , . 2 , 4/

, : , . 2 , 4/  , : , . , .

, : , . , .  , : , , ( ). , .

, : , , ( ). , .  , : . , . ( ) ( ).

, : . , . ( ) ( ).  , : , . . , ( ). .

, : , . . , ( ). .  , .

, .  , . .

, . .  40% , . – . , , . .

40% , . – . , , . .  , . ; , .

, . ; , .  . . – , .

. . – , .  , . , , . , . , .

, . , , . , . , .  : . , , : . .

: . , , : . .  , , , .

, , , .  : , . – . , .

: , . – . , .  , : , .

, : , .  , : , , . ( ) , ( ).

, : , , . ( ) , ( ).  , : , – , . , . .

, : , – , . , . .  , : . . – .

, : . . – .  – .

– .  , : . – , .

, : . – , .  , , : .

, , : .  , : , . .

, : , . .  – ( / ): , .

– ( / ): , .  -: , ( , ) .

-: , ( , ) .  , : ( ) 8, . , 8 .

, : ( ) 8, . , 8 .  , : , 5 6 . , .

, : , 5 6 . , .  , : , . . , , .

, : , . . , , .  , : , . , . .

, : , . , . .  , : , , .

, : , , .  , : , .

, : , . , : , , .

, : , , .  , , : , – .

, , : , – .  , : . , .

, : . , .  , : ( ) ( ) ( , ). , .

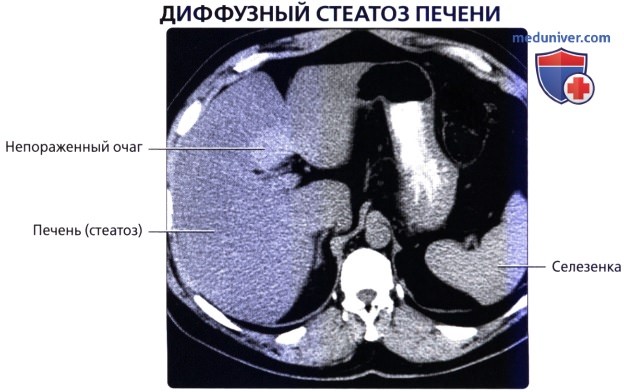

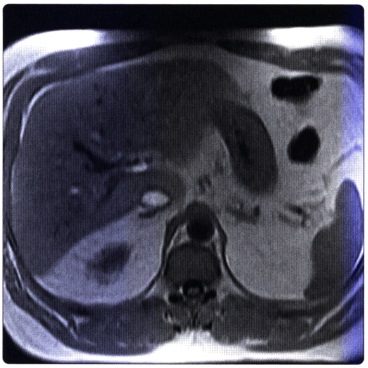

, : ( ) ( ) ( , ). , .  MPT, ORE, in-phase, : .

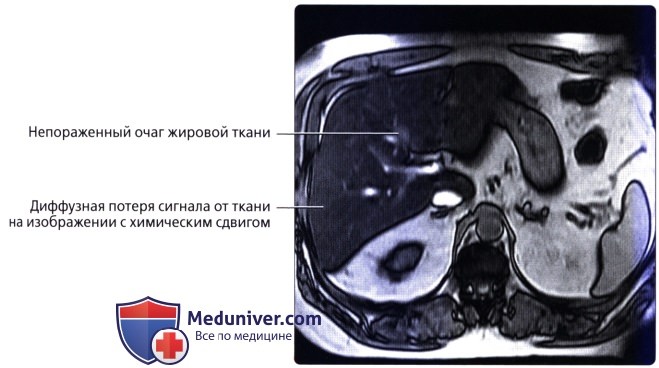

MPT, ORE, in-phase, : .  MPT, GRE, out-of-phase, : , . .

MPT, GRE, out-of-phase, : , . .  , : ( ) . ( ) .

, : ( ) . ( ) .  , : . , -, , .

, : . , -, , .  , : , , , . , . ( ) , .

, : , , , . , . ( ) , .  , : , , . , .

, : , , . , .  , : . ( ). .

, : . ( ). .  , : , , . , , .

, : , , . , , .  , : , . , . – .

, : , . , . – .  , : , .

, : , .  , : , . , , . , .

, : , . , , . , .  , : . , .

, : . , .  , : , . , .

, : , . , .  , , : , , .

, , : , , .