Аневризма сосудов головного мозга лечение минск

Ежегодно около 50 000 человек в мире сталкиваются с таким неутешительным диагнозом, как аневризма. Смертельно опасный недуг выражается в патологическом выпячивании стенки артерии или вены. Аневризматический мешок сдавливает соседние ткани, вызывает боли, нарушение зрения, координации движений, речи и другие неприятные симптомы. Заболевание диагностируется у представителей всех возрастных категорий, независимо от пола. И если у пожилых людей оно развивается в силу возрастных изменений в организме, то у молодежи до 40 лет причинами могут быть осложнения после травм. Например, полученных в автокатастрофе или во время занятий спортом. Даже в развитых странах Западной Европы от разрыва аневризмы умирает несколько тысяч человек в год.

Свяжитесь с нашими менеджерами для консультаций по вопросам диагностики и лечения аневризмы.

Показания

При отсутствии соответствующего лечения высока вероятность разрыва аневризмы с последующим летальным исходом, полной или частичной утратой работоспособности, серьезными повреждениями центральной нервной системы, геморрагическими инсультами. Нередки случаи рецидива аневризмы, следствием которого становится кровоизлияние в мозг.

Выделяют несколько видов аневризм: аневризма аорты, аневризма сосудов мозга – одиночная или множественная, аневризма брюшного отдела аорты, аневризма сердца.

Основными методами диагностики аневризмы специалисты в области нейрохирургии считают компьютерную томографию, ангиографию с применением контраста, МРТ. С их помощью удается наиболее точно исследовать патологию, ее размеры, локализацию и другие детали. При небольшом дефекте врачи рекомендуют проводить регулярные обследования, отказаться от употребления спиртного и курения, составляют специальную щадящую диету. В некоторых случаях осуществляется клипирование – установка металлической клипсы на ножку аневризматического образования, которая сдерживает рост и препятствует разрыву аорты.

Организация операции в Беларуси

Лечение аневризмы в Беларуси входит в число приоритетных направлений нейрохирургии. Государственные клиники и частные медицинские центры принимают пациентов из стран бывшего СССР, Западной и Восточной Европы, Средней Азии, Ближнего Востока. Здесь успешно применяются самые современные методики и оснащение для диагностики, лечения, профилактики аневризмы у лиц любого возраста. Наряду с практической деятельностью осуществляется научная работа, направленная на углубленное изучение заболевания, на поиск способов его лечения с минимальными рисками и противопоказаниями.

Компания «БелМедТуризм» готова оказать комплексное содействие в организации поездки в любое из медучреждений Беларуси, специализирующихся на оперативном и консервативном лечении аневризмы. Бронирование билетов и жилья, запись на прием к профильному специалисту, бытовые вопросы, программа реабилитации – все эти вопросы находятся в нашей компетенции.

Проведение операции

Для устранения аневризмы одним из распространенных типов хирургического вмешательства считаются эндоваскулярные операции. Они проводятся под общим наркозом и постоянным рентгенологическим контролем. Хирург имеет возможность на мониторе в режиме реального времени контролировать ход операции и при необходимости корректировать его.

Краткое описание операции

Для введения катетера делается прокол в плече или бедра. Через него аневризму заполняют тонкими платиновыми спиралями, которые препятствуют давлению крови на стенки сосуда. При этом кровоток в остальных сосудах сохраняется без изменений. Заключительным этапом является выведение катетера из сосудов.

Подобная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными прямыми хирургическими вмешательствами и отличается более высокой эффективностью. По данным статистики, как минимум в 60% случаев достигается полное восстановление качества жизни без каких-либо ограничений после проведения операции. Зафиксированы случаи успешной эндоваскулярной окклюзии ребенку возрастом всего 4 дня.

Источник

Патология сосудов относится к наиболее сложным разделом нейрохирургии центральной нервной системы. Наиболее часто встречающимися заболеваниями, по поводу которых проводится нейрохирургическое лечение, являются артериальные аневризмы сосудов головного мозга (разорвавшиеся и неразорвавшиеся), артерио-венозные мальформации (АВМ), каротидно-кавернозные соустья (ККС), стенозы брахиоцефальных артерий (сужение сосудов, питающих головной мозг).

Диагностика патологии сосудов головного и спинного мозга осуществляется с использованием новейших технологий, включающих следующие методы:

– Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов головы и шеи, в том числе транскраниальное УЗИ. Исследуются параметры скорости кровотока по сосудам.

– Спиральная компьютерная томография (СКТ) головы и шеи с болюсным контрастированием и 3D реконструкцией сосудов. Метод позволяет выявить сосудистую патологию, позволяет визуализировать внутричерепные кровоизлияния и ишемию мозга.

– Магнитно-резонансная томография (МРТ) головы с исследованием сосудистого русла. Позволяет исследовать сосуды головного мозга, и более детально, чем на СКТ позволяет выявить изменения мозга.

– Церебральная субтракционная ангиография (АГ). Выполняется в случаях, когда на предыдущих этапах (УЗИ, СКТ, МРТ) не удается выявить особенности мозгового кровотока. Выполняется под обезболиванием в условиях ангионейрохирургической операционной. При этом обследованию подлежат все сосудистые бассейны, что позволяет выявить множественное поражение (особенно при артериальных аневризмах).

1. Артериальные мешотчатые аневризмы сосудов головного мозга.

Артериальные аневризмы сосудов представляют собой выпячивание стенки артериального сосуда из-за локального дефекта каркаса стенки сосуда. Со временем это выпячивание увеличивается, и возникает риск его разрыва (тогда происходит внутричерепное кровоизлияние). При аневризмах больших размеров опасность может быть связана с образованием тромбов в просвете аневризмы, и их попаданием в кровоток (причина развития инсульта).

Основным методом лечения артериальных аневризм сосудов головного мозга является прямое нейрохирургическое вмешательство на аневризме. Проводится выключение ее из кровотока путем клипирования шейки аневризмы.

В случае технической невозможности выполнения прямого вмешательства (расположение шейки аневризмы за костными структурами основания черепа, большие размеры аневризмы, оссифицированные стенки аневризмы и другие) выполняется высокотехнологическое эндоваскулярное оперативное вмешательство. Суть метода эндоваскулярного (внутрисосудистого) лечения артериальных аневризм состоит в подходе к аневризме через просвет сосуда (бедренной артерии) под рентген-контролем. Операция выполняется в специально оборудованной ангионейрохирургической операционной под общим наркозом.

Врач – ангионейрохирург в проводит диагностическую церебральную ангиографию для исследования всех сосудистых бассейнов, изучает особенности кровоснабжения мозга. Далее ангионейрохирург осуществляет подход к аневризме, и при помощи специального инструментария производит заполнение просвета аневризмы микроспиралями. При этом достигается основная цель операции – выключение аневризмы из кровотока.

В ряде случаев аневризму из-за своей формы, размеров и анатомических особенностей невозможно эмболизировать микроспиралями. В таких случаях производится установка в просвет сосуда потокового стента, который направляет поток крови по своему просвету, и восстанавливает нормальный кровоток по сосудам мозга, в то время, как просвет аневризмы оказывается выключен из кровотока.

Применение эндоваскулярных методов лечения сосудистой патологии головного мозга позволяет расширять показания к операциям. Применение этой технологии способствует ранней активизации пациентов, снижению количества осложнений и улучшению результатов лечения.

Пример эндоваскулярного лечения аневризмы основной артерии головного мозга (слева – аневризма заполняется контрастным веществом, справа – нет).

2. Артериовенозные мальформации головного мозга.

АВМ представляют собой аномалию развития сосудов, при которой кровь из артерий попадает в венозную систему, минуя капилляры. По этой причине из-за наличия АВМ в головном мозге ощущается постоянная нехватка крови для кровоснабжения прилежащих к АВМ зон мозга. Основными проявлениями АВМ является ишемия мозга и судорожный синдром.

Лечение АВМ в настоящее время является весьма сложной актуальной нейрохирургической проблемой.

АВМ головного мозга классифицируются по размерам, расположению относительно функциональных зон мозга, и по наличию глубинных венозных дренажей.

В современной нейрохирургии с развитием эндоваскулярных технологий акцент в применении лечебных технологий сместился в сторону применения высокотехнологичных эндоваскулярных методов лечения.

В специально оборудованной ангионейрохирургической операционной врач – ангионейрохирург на первом этапе проводит диагностическую церебральную ангиографию. Врач определяет сосудистые бассейны, из которых происходит заполнение АВМ, и изучает особенности кровотока в ядре АВМ, и особенности венозного оттока.

Далее ангионейрохирург производит этап лечения АВМ. Чаще всего проводится «заклеивание» просвета сосудов АВМ специальными клеевыми композициями, такими, как ONYX, гистоакрил, поливинилалкоголь и другие.

Ввиду особенностей мозгового кровотока при АВМ головного мозга оперативное эндоваскулярное лечение может проводится в несколько этапов. Это необходимо для адаптации мозгового кровотока в период между этапами операции, чтобы снизить количество осложнений и улучшить результаты лечения пациентов.

В некоторых случаях (чаще при малых размерах АВМ и поверхностном ее расположении) возможно проведение открытого удаления АВМ (традиционная краниотомия и микронейрохирургическое удаление).

В редких случаях особенности строения и расположения АВМ не позволяют проведение эмболилизации или прямого удаления. В таких случаях пациентам предлагается проведение лучевой терапии.

С появлением эндоваскулярных методов лечения появилась возможность проводить лечения пациентам, которые ранее считались неоперабельными.

Пример эндоваскулярного лечения АВМ сосудов головного мозга (слева – мальформация заполняется контрастным веществом, справа – нет).

3. Каротидно-кавернозные соустья (ККС).

В ряде случаев (чаще всего черепно-мозговая травма с переломом основания черепа, либо при разрыве аневризмы интракавернозного отдела внутренней сонной артерии) происходит сброс артериальной крови из сонной артерии в венозную систему мозга. Происходит нарушение венозного и артериального кровоснабжения орбиты и глаза. Проявляется данное заболевание экзофтальмом (выпячиванием глазного яблока), и нарушением зрения вплоть до слепоты.

В качестве метода лечения в Республике Беларусь проводится эндоваскулярное нейрохирургическое вмешательство – разобщение просвета артерии и кавернозного синуса, что обеспечивает пациенту выздоровление.

Пример эндоваскулярного лечения ККС (слева – ККС заполняется контрастным веществом, справа – нет).

4. Стенозы брахиоцефальных артерий.

Стенозы (сужение) артерий, по которым происходит питание головного мозга, является потенциально опасной для жизни проблемой.

Дооперационная диагностика включает проведение УЗИ, СКТ сосудов головы и шеи с 3D реконструкцией и исследованием параметров кровотока. При необходимости выполняется МРТ головного мозга с исследованием сосудов головного мозга. Церебральная дистракционная ангиография выполняется при планировании операции

В качестве лечебного мероприятия наиболее эффективным является хирургическое лечение, которое выполняется с использованием эндоваскулярных технологий. Суть лечения направлено на восстановление просвета сосуда. Выполняется эндоваскулярная ангиопластика и стентирование сосуда. Данные методы являются малоинвазивными, и наиболее эффективными для лечения данной патологии.

Кроме современных эндоваскулярных методов лечения стенозирующих поражений сосудов выполняется открытая тромбэндартерэктомия.

С появлением эндоваскулярных методов лечения появилась возможность проводить лечения пациентам, которые ранее считались неоперабельными, например, при стенозах участков сосудов, расположенных у основания черепа.

Источник

Внутричерепной аневризмой называется небольшое образование на кровеносном сосуде мозга, которое стремительно наполняется кровью и увеличивается в размерах. Такой выпуклый участок нередко оказывает давление на окружающие ткани и нервы мозга, однако наибольшую опасность несёт разрыв аневризмы, который приводит к внутричерепному кровоизлиянию.

Аневризмы малых размеров, как правило, не приводят к серьёзным осложнениям, хотя и могут возникнуть в любом месте головного мозга. Заболевание чаще проявляется у взрослых, чем у детей, а наиболее высокому риску подвергаются люди с наследственной предрасположенностью. Нередко разрыву аневризмы способствует гипертония, курение, наркомания и злоупотребление алкоголем. Кроме этого, размеры и состояние аневризмы также могут влиять на риск возникновения кровоизлияния.

Причины

- приобретённые или врождённые патологии мышечного слоя;

- нарушение структуры коллагеновых волокон;

- артериальная гипертензия;

- травмы головы;

- повреждение артерий;

- воспалительные заболевания;

- бактериальная эмболия;

- образование опухолей;

- потеря внутренней эластичности мембран;

- атеросклероз сосудов;

- повышение кровяного давления;

- избыточный вес;

- частые стрессы;

- радиоактивное излучение.

Симптомы

Чаще всего аневризма головного мозга протекает бессимптомно, пока не произойдёт её увеличение в размерах и последующий разрыв. В результате давления аневризмы на нервы и ткани, у человека могут наблюдаться боли в глазах, онемение или паралич части лица, расширение и замутнение зрачков. В момент разрыва аневризмы больной может почувствовать резкую боль, которая сопровождается тошнотой, двоением в глазах, рвотой и даже полной потерей сознания. В некоторых случаях у человека может наблюдаться повышенная чувствительность к свету, опущенное веко, изменения на психическом уровне, судороги и даже кома.

Часто аневризма обнаруживается случайно во время обследования, которое связано с иными заболеваниями. Для того чтобы получить наиболее полную информацию о состоянии аневризмы и подобрать необходимые методы её лечения проводятся специальные диагностические исследования. Чаще всего это происходит уже после кровоизлияния.

Диагностика

В первую очередь проводится рентгенологическое исследование состояния сосудов головы. Такая внутримозговая ангиография позволяет определить степень сужения или разрушения кровеносных сосудов и артерий мозга, а также отметить венозные и артериальные изменения, которые указывают на наличие аневризмы.

Наиболее быстрым и неинвазивным методов диагностики является компьютерная томография головы, посредством которой можно определить не только наличие аневризмы, но и степень кровоизлияния в мозг.

Магнитная резонансная томография даёт возможность в деталях изучить состояние головного мозга и других внутренних органов человека, а магнитная резонансная ангиография позволяет определить состояние сосудов. При подозрении на кровоизлияние возможно проведение анализа цереброспинальной жидкости.

Лечение

Разрывание аневризмы происходит не во всех случаях, поэтому больному рекомендуется постоянное врачебное наблюдение за развитием и ростом аневризмы. При обострении симптомов разрабатывается индивидуальный интенсивный комплекс лечения, на выбор которого влияет размер, местоположение и тип аневризмы, а также вероятность кровоизлияния, состояние здоровья человека, его возраст, наследственность, история болезни и возможные риски, которые сопряжены с лечением.

Для хирургического лечения аневризмы сосудов мозга используется клипирование и окклюзия. Такие операции являются достаточно сложными и рискованными, так как в результате их проведения возможно повреждение здоровых сосудов, образование повторной аневризмы и развитие послеоперационного приступа. Альтернативой таких методов является эндоваскулярная эмболизация, которую можно проводить несколько раз на протяжении всей жизни человека.

Опасность аневризмы

Разорвавшаяся аневризма провоцирует мозговое кровоизлияние, вызывая при этом такие серьёзные осложнения, как нарушение нервной системы, геморрагический инсульт или смерть. Следует отметить, что аневризма может лопаться неоднократно, что приводит к образованию новых аневризм. Чаще всего разрывы аневризм вызывают субарахноидальное кровоизлияние, опасным последствием которого может стать гидроцефалия. Ещё одним серьёзным осложнением является спазм кровеносного сосуда, в результате которого ограничивается кровоснабжение важных областей головного мозга, что приводит к инсульту или обширному повреждению тканей.

Источник

Кровоизлияние в мозг больше не приговор: новый метод устранения последствий разорвавшейся аневризмы освоили нейрохирурги БСМП

Гибридную операцию на головном мозге впервые в нашей стране провели специалисты Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска. Операционный театр – так назвали врачи то, что в течение трех часов происходило во время нового вмешательства по поводу разорвавшейся аневризмы. В чем заключаются преимущества необычной медицинской технологии, корреспонденту «Р» рассказал врач-нейрохирург, режиссировавший масштабное хирургическое действо, Павел Коновалов.

Операционный театр – так врачи назвали то, что происходило во время нового вмешательства.

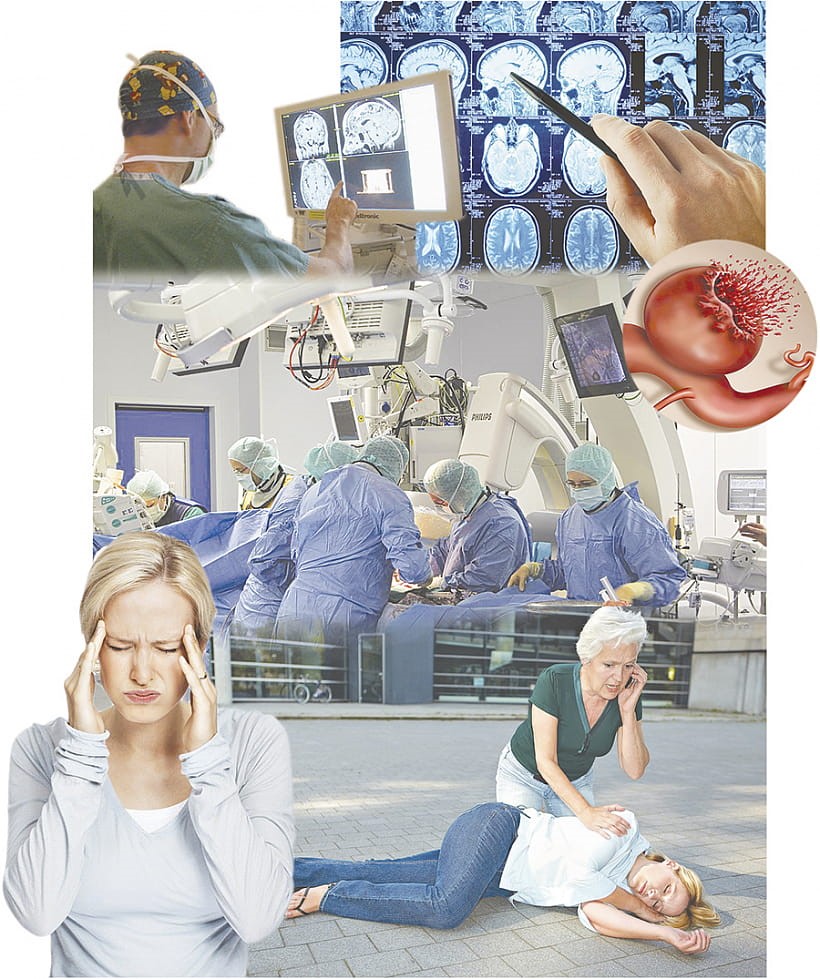

КОЛЛАЖ ЮЛИИ КОСТИКОВОЙ

Надувающийся пузырь

Ограниченная, наполненная кровью мешкообразная выпуклость из стенки сосуда – аневризма – проблема мировой медицины, которую до сих пор решить не удается. Сильный приступ головной боли, потеря сознания – в 85 процентах случаев пациенты поступают в больницы уже с разрывом аневризмы и кровоизлиянием в головной мозг. А до этого момента наполненный кровью сосудистый мешочек молчит и никакими симптомами о себе не заявляет. Обычно немую аневризму выявляют случайно во время компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Но так везет лишь малой части больных.

– Как правило, это врожденное заболевание, связанное с недоразвитием эндотелия, – поясняет Павел Владимирович. – Неплотная стенка сосуда предрасполагает к образованию мешка. У людей со стойкой гипертонией развиваются приобретенные аневризмы в изгибах сонных артерий.

Пациенты с разрывом аневризмы поступают в БСМП каждую неделю. В основном – молодого возраста. Мешочек лопается – и развивается катастрофа мозга. Излившаяся кровь затопляет полость черепа, сдавливая сосуды. По статистике, половина пациентов умирают. Многие из тех, кого удается спасти, остаются на пожизненной инвалидности. Доктор Коновалов вспоминает типичный трагический случай:

– Накануне Нового года 28-летняя девушка ехала домой с мужем. Внезапно заболела голова, она потеряла сознание. Привезли ее к нам уже в коме. Подтвердился разрыв аневризмы. И несмотря на все усилия по лечению, снимки компьютерной томографии указывали на необратимые изменения в головном мозге. У женщины осталось двое детей.

По словам доктора, проблема очень масштабная. Исход во многом зависит от объема кровоизлияния. В пожилом возрасте помочь бывает проще, потому что из-за атрофии в полости черепа появляются резервные пространства, где может скапливаться кровь с наименьшим давлением на мозг. А вот молодые организмы переносят кровоизлияния очень тяжело.

Разрыв аневризмы и, как следствие, инсульт – тот случай, когда малейшее промедление смерти подобно. Чтобы изменить печальную картину и еще больше сэкономить столь драгоценное для пациента время, хирурги БСМП внедрили гибридную операцию на головном мозге. По масштабу действа это не просто хирургическое вмешательство, а настоящий операционный театр, где разворачивается остродраматический сюжет по спасению жизни.

Тонкая режиссура

Сильная головная боль, тошнота, головокружение – Дионизе стало плохо утром, на часах было около шести. Что так надвигается инсульт, даже не подумалось. Симптомы между тем нарастали. Пока женщину доставили из Заславля в приемное отделение БСМП, от начала заболевания прошло три часа. Медики оценили состояние больной как средней тяжести. Она была в оглушении, слабо доступна контакту, движения в левой стороне отсутствовали. Система оказания помощи таким пациентам в больнице выстроена четко: компьютерная томография, операционная, нейрохирургическая реанимация. На счету каждая секунда.

58-летнюю пациентку экстренно обследовали. У Дионизы обнаружили субарахноидальное кровоизлияние. Внутри черепа сформировалась гематома, вызвавшая неврологический дефицит. КТ-ангиография показала причину сосудистой катастрофы – разорвавшуюся аневризму.

И вот работает большая бригада хирургов. Одни эмболизируют патологически расширенный участок сосуда, заполняя мешок аневризмы спиралями, которые подводят стентом через бедренную артерию. Другие освобождают мозг от гематомы. И это не хаотичное кружение около пациента, а выверенные последовательные действия, которые тщательно режиссируются. Первая гибридная операция в нашей стране прошла успешно.

Павел Владимирович показывает томограммы. По изображениям можно отследить, как развивалась история спасения Дионизы:

– Мы выполнили трепанацию черепа и эмболизацию аневризмы через бедренную артерию. Одновременно опорожняли гематому. Видите, появляется сосудистый рисунок, что говорит о восстановлении кровоснабжения. В последующем неврологический дефицит уменьшается. Остатки кровоизлияния рассасываются. Вот спиральки, которые мы поставили в мешок аневризмы. На третьи сутки томограмма показала, что есть еще небольшие участки ишемии как последствия катастрофы мозга, но больная после операции пришла в себя и находилась в ясном сознании. Через двое суток она встала на ноги. Остались легкий паралич в ноге и кисти. Двигательная активность вернется. На десятые сутки мы сняли швы, больную перевели в реабилитацию.

Первые часы – самые важные

Сегодня Диониза чувствует себя значительно лучше, разговаривает, ходит пока с посторонней помощью, но специалисты уверяют, что постепенно походка восстановится.

– Биплановый ангиографический комплекс, в котором есть функция интраоперационного компьютерного томографа, позволяет нам проводить гибридные операции, – обращает внимание Павел Владимирович. -Наши нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги взаимозаменяемы. Ранее мы сначала эмболизировали аневризму, а затем, если надо было, опорожняли гематому. Для этого перевозили больного в другую операционную, затем на томограмму. При этом терялось какое-то время. А ведь первые часы после разрыва самые важные. Чем быстрее мы уберем кровь, тем лучше будут результаты. Сейчас весь мир идет по пути гибридных операций в нейрохирургии, кардиохирургии, открытой хирургии. Они считаются малотравматичными. Операционные оснащаются современным оборудованием. При этом больного в наркозе не нужно перекладывать с одного операционного стола на другой.

В БСМП планируют операции такого рода поставить на поток. В перспективе можно развивать плановые гибридные вмешательства для лечения очень сложных по анатомии доступа еще не разорвавшихся аневризм, опухолей, артериовенозных мальформаций, остеохондроза позвоночника.

Сайт газеты «Республика»

Источник