Аневризма сосудов спинного мозга

Книга: «Редкие неврологические синдромы и болезни» (В.В. Пономарев)

Книга: «Редкие неврологические синдромы и болезни» (В.В. Пономарев)

Аневризмы (сосудистые мальформации) чаще представляют врожденные пороки развития сосудов. По сравнению с аневризмами головного мозга спинальные аневризмы встречаются достаточно редко. Различают артериальные, артерио-венозные, венозные спинальные аневризмы и каверномы [3]. Артериальные спинальные аневризмы – это мешотчатые тонкостенные выпячивания стенки сосудов спинного мозга, лишенные мышечного слоя, которые имеют дно, среднюю часть и шейку. Артерио-венозные аневризмы представляют собой клубок варикозно расширенных сосудов различного диаметра, которые обеспечивают шунтирование – непосредственный сброс артериальной крови в венозную систему.

По характеру клинической картины выделяют четыре варианта развития аневризм:

1) бессимптомные – случайно выявляемые при ангиографии или МРТ;

2) псевдоопухолевые неразорвавшиеся – сдавливающие струк-туры прилежащей нервной системы;

3) разорвавшиеся, проявляющиеся субарахноидальными и (или) внутримозговыми кровоизлияниями;

4) вызывающие ишемию структур спинного мозга за счет феномена «обкрадывания».

Среди спинальных аневризм наиболее часто встречаются интрадуральные артерио-венозные [3]. Артериальные аневризмы наблюдаются реже и локализуются на передних, задних и боковых спинномозговых артериях [2]. Описаны единичные случаи диагностики аневризм большой корешковой артерии Адамкевича, передних и задних корешковых и радикулопинеальных, сулькокомиссуральных или артерий сосудистой короны [9, 10].

Венозные спинальные аневризмы встречаются исключительно редко. В 20% случаев имеют место множественные спинальные аневризмы [1].

Неврологические проявления спинальных аневризм чрезвычайно разнообразны и зависят от их анатомических особенностей (локализации, уровня расположения, взаимоотношений с твердой мозговой оболочкой) и патогенетического варианта развития. Наиболее часто спинальные аневризмы проявляются корешковыми болями и (или) компрессионно-спинальными синдромами поражения спинного мозга на различном уровне либо клиническими симптомами, имитирующими нарушение спинального кровообращения [6]. В случаях разрыва спинальные аневризмы проявляются менингеальным симптомокомплексом, может развиться гематомиелия [4]. В отличие от церебральных аневризм, при разрыве спинальной аневризмы менингеальный синдром чаще не выражен. Характерны повторные разрывы аневризмы.

Вследствие клинического полиморфизма диагностика спинальных аневризм нередко затруднена, как это имело место в представленном наблюдении.

Больной А., 33 лет, банкир, при поступлении жаловался на слабость в ногах, больше в левой, нарушение мочеиспускания по типу недержания, периодические боли в области сердца. Болен в течение 1,5 месяца, когда внезапно появились интенсивные боли в области сердца и повышение температуры тела до фебрильных цифр. На этом фоне подостро присоединились слабость ног, больше слева, онемение туловища и задержка мочеиспускания. Дважды лечился в неврологическом стационаре по месту жительства с диагнозом «острая воспалительная миелополирадикуло- невропатия», получал глюкокортикоиды по схеме пульс-терапии, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Отмечал некоторое улучшение в состоянии: уменьшение болей, появление минимальных движений в левой ноге. Переведен для дальнейшего лечения и дообследования. Из ранее перенесенных заболеваний отмечал простудные. В раннем детстве наблюдался по поводу малой хореи. Семейно-наследственный анамнез не отягощен.

При поступлении общее состояние больного удовлетворительное, правильного телосложения, хорошо развита мышечная система. Соматически компенсирован. АД 120/80 мм рт. ст. Высшая нервная деятельность без особенностей. Черепные нервы в норме. Сила и тонус мышц рук не нарушены. Объем движений и сила в левой ноге значительно снижены (возможны минимальные движения), мышечный тонус существенно повышен по пирамидному типу. Сила в правой ноге незначительно снижена в проксимальных отделах до 4 баллов, мышечный тонус в ней дистоничен. Сухожильно-периостальные рефлексы на руках средней живости, D=S, коленные S<D, ахиллов рефлекс слева отсутствует, справа – низкий, непостоянный симптом Бабинского слева. Гипестезия слева по корешковому типу с уровня Thj-Th^ и справа – по проводниковому типу с этого уровня. Положительные симптомы корешкового натяжения, слабо выраженная болезненность при пальпации нервных стволов на голенях. Непостоянные тазовые нарушения в форме недержания мочи.

Общий анализ крови: гемоглобин снижен до 106 г/л, эритроциты 3,3 • 106/л, лейкоциты повышены 17,6 • 109/л (в формуле крови лимфоциты снижены до 18%), СОЭ 34 мм/ч. Общий анализ мочи, биохимический анализ крови без особенностей. Сахар крови 4,7 ммоль/л. СМЖ: желтая, прозрачная, содержание белка повышено до 2,02 г/л, цитоз 12 • 106 клеток/л. Окулист: острота зрения 1,0, глазное дно без особенностей. ЭНМГ: СПИ по малоберцовому и большеберцовому нервам с двух сторон снижена до 42-45 м/с, амплитуда М-ответа незначительно уменьшена.

С учетом анамнеза, данных объективного осмотра, результатов параклинического обследования у больного диагностирована подострая воспалительная демиелинизирующая миелополирадикулоневропатия. Назначены медрол (64 мг/сут), реополиглюкин, свежезамороженная плазма, антибиотики широкого спектра действия, баклофен, озокеритовые аппликации и электростимуляция мышц ног. На этом фоне состояние больного стало улучшаться, нарастала сила в левой ноге до степени умеренного пареза, начали регрессировать чувствительные и тазовые расстройства. Однако через 2 недели после поступления без видимой причины появились опоясывающие боли в грудном отделе, вновь усилилась слабость в ногах до исходного состояния. В связи с этим произведена МР-миелография: на уровне Thi-Thi2 костно-деструктивных изменений выявлено не было. В позвоночном канале на этом уровне определяются патологически расширенные сосуды (рис. 26А). В спинном мозге на уровне Th5~Thg выявлены участки геморрагического пропитывания (рис. 26Б). Заключение: артерио-венозная аневризма грудного отдела позвоночника с вторичными признаками нарушения спинального кровообращения и гематомиелии. После установления диагноза состояние больного вновь начало медленно улучшаться, оперативное лечение не проводилось. Спустя год при осмотре определялся только легкий проксимальный парез правой ноги, отсутствие коленных и ахилловых рефлексов, чувствительных и тазовых расстройств нет. Установлена II группа инвалидности.

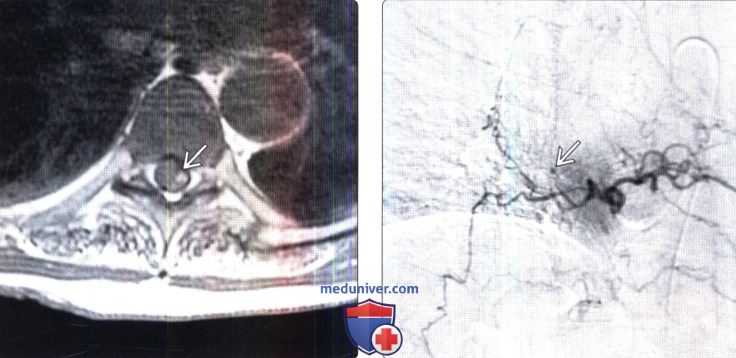

Рис. 26А. МР-миелограмма больного А., 33 лет, с диагнозом «артерио-венозная аневризма грудного отдела спинного мозга» (коронарная проекция): в позвоночном канале на уровне Thi-Thi2 определяются патологически расширенные сосуды (указаны стрелками)

Рис. 26Б. МР-миелография этого же больного (сагиттальная проекция): в спинном мозге на уровне Ths-Thg выявлены участки геморрагического пропитывания (указаны стрелками)

Таким образом, подострое развитие корешкового и корешково-спинального синдромов в сочетании с белково-клеточной диссоциацией в ликворе, данными ЭНМГ позволили диагностировать одну из форм ВДП, хотя желтый цвет спинномозговой жидкости и легкая анемия в крови не были характерны для этого заболевания. Ошибочная диагностика привела к выбору неверной лечебной тактики. При ретроспективном анализе клинической картины можно предположить, что заболевание дебютировало с разрыва аневризмы и, как следствие, развилось внутримозговое и ограниченное субарахноидальное кровоизлияние. В последующем кровь опустилась вниз по спинномозговому каналу и вызвала вторичное (асептическое) воспаление нескольких нижележащих корешков, имитируя картину ВДП. Подобная диагностическая ошибка в литературе описана также R. Е. Shields и соавт. [6]. Лишь ухудшение состояния больного с клиническим усугублением признаков очагового поражения спинного мозга за счет повторного внутримозгового кровоизлияния и результаты МР-миелографии помогли поставить правильный диагноз.

В настоящее время в литературе распространена гемодинамическая теория формирования аневризмы, согласно которой данное заболевание обусловлено врожденным дефектом сосудистой стенки и проявляется при повышении АД [ 1 ]. Это подтверждают случаи нескольких дефектов развития: наличие множественных спинальных аневризм, сочетание церебральных и спинальных аневризм, сочетание с коарктацией аорты или сирингомиелией [8, 9]. Существует также воспалительная теория развития аневризм, объясняющая возникновение заболевания за счет аутоиммунного поражения стенки сосуда вследствие гранулематозного ангиита [11].

Дифференциальный диагноз спинальной аневризмы проводят со спинальными заболеваниями: спинальной формой рассеянного склероза, интра- и экстрамедуллярными опухолями, спинальным глиозом, спинальными инсультами, миелитами, различными формами ВДП, вертеброгенными миелопатиями.

Наиболее радикальным способом лечения спинальных аневризм является проведение суперселективной эмболизации тромбином или букрилатом сосуда, питающего аневризму [2, 4]. В случае неэффективности эмболизации, а также при реканализации сосуда предлагается удаление аневризмы открытым доступом [7, 10]. В случаях установления аутоиммунного генеза заболевания целесообразно назначение иммуносупрессивной терапии [11].

Источник

Лучевая диагностика аневризмы спинномозговой артерии

а) Определения:

• Веретеновидное или мешотчатое расширение артерии, кровоснабжающей спинной мозг, в частности передней спинномозговой артерии (ПСА), а также радикуломедуллярных ветвей

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Обнаружение аневризмы сосуда при прямой ангиографии у пациента со спинальным субарахноидальным кровоизлиянием

• Локализация:

о Интрадуральная экстрамедуллярная локализация, преимущественно вдоль вентральной поверхности спинного мозга

• Размеры:

о Вариабельны, но чаще небольшие (3 мм)

• Морфология:

о Веретеновидная или мешотчатая форма

2. МРТ при аневризме спинномозговой артерии:

• Т1-ВИ:

о Усиление Т1-сигнала СМЖ вследствие субарахноидального кровоизлияния (в свежем случае сигнал может быть практически изоинтенсивным)

• Т2-ВИ:

о Вариабельная интенсивность сигнала СМЖ вследствие субарахноидального кровоизлияния

3. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Катетерная спинальная ангиография

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ, пациент с аневризмой спинномозговой артерии: высокоинтенсивный участок кровотока в субарахноидальном пространстве.

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ, пациент с аневризмой спинномозговой артерии: высокоинтенсивный участок кровотока в субарахноидальном пространстве.

(Справа) На ангиограмме в прямой проекции после контрастирования левой межреберной артерии видна небольшая аневризма передней спинномозговой артерии.

в) Дифференциальная диагностика аневризмы спинномозговой артерии:

1. Кровоизлияние на фоне интрамедуллярной опухоли:

• Эпендимома

2. Кровоизлияние на фоне сосудистой мальформации:

• Тип II-IV сосудистых мальформаций

г) Патология:

1. Стадирование, степени и классификация:

• Неоднородная группа образований с вариабельными анатомическими и патофизиологическими характеристиками:

о Наиболее часто сочетается с сосудистыми мальформациями позвоночника

о Коарктация аорты

о Артериит (в т.ч. воспалительной этиологии, например, сифилитический или грибковый)

о Фиброзно-мышечная дисплазия

о Эластическая псевдоксантома

о Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера

о Идиопатические причины

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Обычно веретеновидной формы, без четко выраженного перешейка (как нередко бывает при интракраниальных аневризмах)

• Нет предрасположенности к поражению определенных артерий или их сегментов

• Часто не связаны с точками ветвления артерий

• Наиболее частая локализация – ПСА:

о Также встречаются аневризмы задних спинномозговых, латеральных спинномозговых и сегментарных артерий

(Слева) На ангиограмме в боковой проекции после введения контраста в межреберную артерию контрастирована веретеновидная аневризма передней спинномозговой артерии.

(Слева) На ангиограмме в боковой проекции после введения контраста в межреберную артерию контрастирована веретеновидная аневризма передней спинномозговой артерии.

(Справа) На 3D-ангиограмме в прямой проекции определяется небольшое мешотчатое образование на передне-медиальной стенке левой позвоночной артерии, представляющее собой аневризму в точке отхождения передней спинномозговой артерии. Признаки небольшого рефлюкса контраста в правую позвоночную артерию.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Субарахноидальное кровоизлияние (САК) спинальной природы встречается редко (< 1 % всех САК)

о Клиническая симптоматика включает дорзалгию, головную боль, тошноту и рвоту, слабость мышц, парапарезы и параличи о Клиника может быть связана с субарахноидальным кровоизлиянием или сдавлением спинного мозга

• Другие симптомы/признаки:

о Разрывы аневризм практически всегда проявляются внезапно развивающейся болью в спине

2. Лечение аневризмы спинномозговой артерии:

• Тактика лечения может быть разной; вентральная локализация аневризмы, участие в кровоснабжении спинного мозга и веретеновидная форма нередко ограничивают круг возможных вариантов лечения:

о Клипирование аневризмы при наличии у нее перешейка

о Треппинг аневризмы с окклюзией материнского сосуда

о Окутывание аневризмы муслином

о Описаны отдельные случаи спиральной эмболизации спинальных аневризм

о Консервативное лечение аневризм воспалительной этиологии, в отношении которых описаны случаи спонтанной регрессии

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• Стратегия «выжидания и наблюдения» может быть вполне оправдана, поскольку многие аневризмы могут подвергаться спонтанной окклюзии

• В отличие от интракраниальных аневризм риск хирургического лечения разрывов спинальных аневризм может превышать ожидаемую пользу

ж) Список использованной литературы:

1. Pahl FH et al: Spontaneous resolution of an isolated cervical anterior spinal artery aneurysm after subarachnoid hemorrhage. Surg Neurol Int. 5:139, 2014

2. Madhugiri VS et al: Spinal aneurysms: clinicoradiological features and management paradigms. J Neurosurg Spine. 19(1):34-48, 2013

3. Niimi Y et al: Spinal arteriovenous meric syndrome: clinical manifeions and endovascular management. AJNR Am J Neuroradiol. 34(2):457-63, 2013

4. Yang JS et al: Vascular complications from anterior spine surgery in three patients with Ehlers-Danlos syndrome. Spine (Phila Pa 1976). 34(4):E1 53-7, 2009

5. Longatti P et al: Bleeding spinal artery aneurysms. J Neurosurg Spine. 8(6):574-8, 2008

6. Lavoie P et al: Selective treatment of an anterior spinal artery aneurysm with endosaccular coil therapy. Case report. J Neurosurg Spine. 6(5):460-4, 2007

7. Berlis A et al: Solitary spinal artery aneurysms as a rare source of spinal subarachnoid hemorrhage: potential etiology and treatment strategy. AJNR Am J Neuroradiol. 26(2):405-10, 2005

8. Gonzalez LF et al: Spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage secondary to spinal aneurysms: diagnosis and treatment paradigm. Neurosurgery. 57(6): 1127-31; ion 1127-31,2005

9. Morishita К et al: Anatomical study of blood supply to the spinal cord. Ann Thorac Surg. 76(6):1967-71, 2003

10. Chen CC et al: Aneurysms of the lateral spinal artery: report of two cases. Neurosurgery. 48(4):949-53; ion 953-4, 2001

– Также рекомендуем “МРТ при инфаркте спинного мозга”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 5.9.2019

Источник

порок развития сосудов головного и спинного мозга. Различают артериовенозные аневризмы (артериовенозные мальформации) и артериальные аневризмы.

Артериовенозная аневризма – клубок варикозно-расширенных сосудов разного диаметра с измененными стенками, строение которых отличается от нормального строения стенок как артерий, так и вен. В артериовенозной аневризме отсутствуют капиллярные сосуды, поэтому артериальная кровь, поступающая в нее по приводящим сосудам, сбрасывается (шунтируется) сразу в венозную систему. Скорость кровотока в артериовенозной аневризме значительно увеличена по сравнению с нормой, объемный кровоток резко усилен. Артериовенозные аневризмы, особенно большие, отвлекают на себя значительную часть мозгового кровотока, как бы обкрадывая остальные сосуды мозга. Наличие артериовенозного шунтирования обусловливает постепенное повышение давления в венозной системе головного или спинного мозга, хроническую ишемию мозга, нарушение в нем процессов обмена, развитие атрофических процессов, сначала локальных, а затем более распространенных. С течением времени аневризма увеличивается в объеме и начинает оказывать механическое воздействие на мозг, усугубляя процесс его атрофии. Вследствие высокого давления крови в измененных сосудах аневризмы может произойти разрыв ее стенок и внутричерепное (субарахноидальное, внутримозговое или внутрижелудочковое) кровоизлияние. В 40-70% наблюдений артериовенозные аневризмы головного мозга до первого кровоизлияния клинически не проявляются. Кровоизлиянию могут предшествовать мигренеподобные головные боли, парциальные или общие эпилептические припадки, иногда (при глубоко расположенной аневризме, вызывающей нарушения ликвороциркуляции) гипертензионные головные боли. При внутричерепном кровоизлиянии состояние больного внезапно ухудшается, появляется резкая головная боль, развивается менингеальный синдром, нарастают неврологические симптомы, нарушения апнлния вплоть до комы (см. Инсульт, Подоболочечные кровоизлияния). Нередки повторные кровоизлияния, которые у большинства больных приводят к учащению эпилептических припадков и появлению выраженных и стойких неврологических нарушений, а в 10-30% случаев – к летальному исходу.

Артериовенозные аневризмы спинного мозга до первого кровоизлияния чаще проявляются симптомами преходящих нарушений спинального кровообращения (преходящими расстройствами в двигательной и чувствительной сфере). В 25-30% случаев развиваются внутримозговые и субарахноидальные спинальные кровоизлияния. После кровоизлияния в зависимости от уровня и тяжести поражения спинного мозга возникают моно-, пара- или тетрапарезы или параличи с чувствительными и тазовыми нарушениями (см. Спинной мозг). После спинальных инсультов неврологические дефекты восстанавливаются незначительно, нередко остаются стойкие неврологические нарушения в виде поперечного поражения спинного мозга – полного или частичного (см. Броун-Секара синдром).

Диагноз артериовенозных аневризм в амбулаторных условиях затруднен. Предположение о наличии этой патологии сосудистой системы мозга должно возникнуть в тех случаях, когда у больного среднего или молодого возраста, не страдающего гипертонической болезнью или другими сосудистыми заболеваниями, внезапно развивается геморрагический инсульт. В амбулаторных условиях можно выявить косвенные признаки артериовенозной аневризмы при рентгеновской компьютерной или магниторезонансной томографии (Томография). Однако основным методом диагностики артериовенозных аневризм является церебральная и спинальная Ангиография, которая выполняется в специализированном стационаре.

Лечение артериовенозных аневризм головного мозга в основном оперативное; исключение составляют труднодоступные для прямого оперативного вмешательства, а также гигантские артериовенозные аневризмы, при которых пользуются эндоваскулярными методами (тромбирование или эмболизация). Постепенного тромбирования небольших, глубоко расположенных артериовенозных аневризм можно достичь при локальном облучении пучками тяжелых заряженных частиц (протонов и альфа-частиц). Для лечения артериовенозных аневризм спинного мозга широко применяют эмболизацию приводящих сосудов аневризмы различными тромбирующими веществами. Прогноз при ранней диагностике и адекватной хирургической помощи благоприятный.

Артериальная аневризма. Большинство артериальных аневризм имеет вид небольшого тонкостенного выпячивания (мешка), в котором, как правило, можно различить дно, среднюю часть и шейку. Иногда аневризмы представляют собой сферическое образование или диффузное расширение участка артерии. В стенке артериальных аневризм нет мышечного слоя; в области дна, где чаще происходит разрыв аневризмы, она резко истончена. Чаще всего аневризмы располагаются в области виллизиева круга, в местах деления артерий на ветви (например, средней мозговой артерии). Большинство аневризм находится в субарахноидальном пространстве основания головного мозга; иногда они глубоко вдаются в мозговое вещество (гигантские артериальные аневризмы). В 15-20% случаев отмечаются множественные артериальные аневризмы. Артериальные аневризмы спинного мозга встречаются редко.

По клиническому течению артериальные аневризмы разделяют на три группы: разорвавшиеся (сопровождаются внутричерепным кровоизлиянием), неразорвавшиеся (проявляются поражением головного мозга и черепных нервов), бессимптомные (обнаруживаются случайно при ангиографии).

Разрыв аневризм обычно сопровождается массивным субарахноидальным кровоизлиянием иногда с формированием гематомы в веществе головного мозга; часты повторные кровоизлияния. Летальность от повторных кровоизлияний из разорвавшихся аневризм составляет 60-70%. Кровоизлияние чаще происходит внезапно без каких-либо предвестников; нередка связь с физической нагрузкой. Одновременно с головной болью возникают тошнота, рвота, менингеальные симптомы, нарушения сознания. После кровоизлияния могут наблюдаться эпилептические припадки и другие очаговые симптомы: анизокория, паралич глазодвигательных нервов, гемипарез, гемиплегия, нарушения речи и др. Очаговые полушарные симптомы могут быть связаны как с формированием гематомы, так и со спазмом мозговых сосудов.

Неразорвавшиеся артериальные аневризмы (обычно крупного размера) характеризуются различными очаговыми симптомами поражения головного мозга и черепных нервов. Небольшие аневризмы могут клинически не проявляться.

Основой диагностики артериальных аневризм является церебральная ангиография.

Лечение в основном хирургическое; используется метод наложения сдавливающего клипса на шейку аневризмы. Разработан также метод выключения артериальных аневризм эндоваскулярным методом (окклюзия баллоном). Прогноз более благоприятный при проведении операции в плановом порядке; хуже результаты хирургического лечения на фоне внутричерепного кровоизлияния или сразу после него.

Библиогр.: Коновалов А.Н. Хирургическое лечение артериальных аневризм головного мозга, М., 1973; Самотокин Б.А. и Хилько В.А. Аневризмы и артерио-венозные соустья головного мозга, Л., 1973

1. Малая медицинская энциклопедия. – М.: Медицинская энциклопедия. 1991-96 гг. 2. Первая медицинская помощь. – М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М.: Советская энциклопедия. – 1982-1984 гг.

Источник