Ангиодисплазии врожденные пороки развития сосудов дан

Z8§øEûf®*=K-šÌ24Ò¸”Ä$¼˜YaÒóq®”̉pѨ劼уI+6ä56µBÍ?ø¿`´˜7Å~ƒ4B’°åuá…`ÿ8I-*ÍÄÁŒp¶Ç}ÎcFøl=…ùZáþá’ëö$DÇ€P|ô#4¼z’Ê0lXÍ 4?lJãJ«'”ëNn‹ÝÝ.fr]+³pŽ/²Ö(xjÑQ0®q’D丘ɋlˆÌ¼ÚÔW˜#Ii>a¯j”KTé×9t†I› ^íØÊr°&p ƒïw´!ž[ùG÷FÜΦ”×2&§ŽóFkŸ eC9øÌÝùÞß»f;[ƒ€ÄÆ’ùNò’m+B`s’yaì.¼Ç|öó #zc«îe¡ÈÌþÓGT³¸Ú¬Âƒ›)³¤!9¬½’qÖˆ}¾ †éàÌ׶8,kƽ~X{?Š`@ç{XíÊmÙ¯£ÎàŠ]ÝaWõô½/vüqïÛ²3^ú3NFk°ŽžŽô÷ïjìnè Où/Z3ƒ”¼ß-C½# ê2XÀV`À#ßBGsl¿åPk¸”î~ÆñÔGµ•³AÁ3¹sü 8̵€ßªýY¿çnp zoi-þæRê ˜l];ÄGv”G£ÜêG¤sÑ’Ž@Ë6×k¤Š™€Êê-A«(&8…4¨yúÊ$/fn+´BÓÇôZ]û.6ò8ýŠ)ƒ˜hó¡H×”½ÚØ~‡-3Ážm´’4y> tmø q’:)1jä>{!ƒž@®R¤’ÃÏWeùÅ” «Æp㽬°€=±£ ·IÆT5yng´ÀÄÐàœû|]WyûU´ÞHyèâëœ írMnê•|†ƒ³JZŽ¿`ƒ1šf”CÁFX0››×±ÛD ³Â3Y°e·+[Hõ@æŒñæjäÊW…&÷a£]€bÑyžø`òlúƒæ]ÕýrÙx~p¡P (T’²s¤òÈÎxæuc ê,6j€¬˜6‰5ÆêÃ;¨aÒ öJŒÔÅ’5B¦Îkýùê2Ћ6ȼìè¼t”œâeÎ8 þ غÜù#-Bâ¬w™ÎÍŒá汪ó¸ùaS½éHE^yuAÃ…íE²ÐØà/ü6BàÐí²û…ÄLzçê]¤r5Þgœ5åzZꜮåTfàlÕ#;‡^Phu†TÜM2@‰4÷ü»ÛÛôRw?]Òå˜d”œwÏ7öY»+…õ$Ù4:ìÅ=°w€ÕçUßóã…pøòøôkç`ÿékæð2eÐ’e¨R]ûç«ÈáÜs©õ›¡¬ak*`>¡ºkŒh>éB‹VŸˆÙ…Š5²€0-X”+ò|®üŽ-f¡€Üþ©ÉC#ÛSFtk9VÍ7{ƒ·”;yRøˆ¬’>_/5’&l”ÕbSäHaîj¼TèÞåÅU-Ìwtú’Ó”y+ÿ§»l²äØU ¼•»’€ªÚžØùìRJ’`áÃ~’ÅÑŠ5€Ì«@>DñÌWË:vjÔPjþDœ¿Y®îÊäøÆîñ‹ícW†ù×Nüºº¿Lãë•tµöÏû*cƒª•wg-žo×F¯‹u]Ž5µ ýãæȤ-Áƒµj~Üœàx=WÞÕÑó”ñÚÙÏàÈdøÆ·d.ë åÜ(©É‹åú5LÇ_’7;öKKýXªC”d9ÖGišm:~_áòïës‹.Xƽ³ñµùÏÇA}¿-×’æú}Ç•ŽßKj^UÅpb‡¸£}¶¼îÂãDÂuØïÈr#¬þÇJʘˆW@_Qm”òRŽ¥’lÑW³Ø kûÖÄâü†ÊùËû~Äã”å®÷ƒ,ôÏ:÷ÈÂmäOï’#§¬}eÇ•@x4¡½§÷[¡Õ[¶[á¹¼Ù:jÅiÚóÑ·Ê™™˜ý`²øÇî ÿ’ñ½ÛÉÅØ!™UXÈΔBß>qrQ`œTy¸/XUÿÙB=óE”¿”wö!펾Y£è’}c”ˆ~Bö•64ô£yG!R`¡–E¨Ü ˹UÃh)Â#ZŠ€Î.”¥h)dÊô߇,.p;ð|¡RaŒò‹+¬ŠÉolÐ2rý›ù±¬ Íü©½ ؤüû߬¶”rè7þfÝEª;¼q«èV!¿°º`žSh¹/ÆshÊÖqÓ”(g ´ú×å¨ßÞˤ.öîýbsÌë¾2ðiËô¡bÓŠø̱iTàò÷³®çÓÞ¸õEiô_½ú|Í÷™û^^ÛÍA¦ú^ó-G1ü”¸ÛuÓƒi{…ÕÁ2Ç«MOn´ÏGÉÓ Ü£í¾Îâ…0¿”ÏÛ´·eF.]Jä…Aç’ñÌë®ËhªBN̺ t%RÃ4-B48*F»!Ÿ2ø-‘JtDÝÖQÃ}ÑŽE¦Ö¡éåsÓÀ>¸ÕÇA¤ô{çÆ.ÃÐ?Ê5oƒÅÒ,ó€ uü+ÎœülXò•*&Ø@cžµðUN»¶ÁŠyóC?ÌÂÐà¢lH’Û°ð”óÔZô”â¤7‰2è½qüÄMÏG 6rŸ‹ÈY!€AÄ_¢z”üâ;Ü~’ ý/pôzù^œ^SŸË_KößâsÔð-žRÏí@5È·ÅO”ÑïöÑØìãN|Uã¹¢Úø§lY§ÎnÇ/k†DÎYZ¹ˆwÆi26Xž#ÛÊ RjåÈ+UjEªMÌŒöçæÆlùHd™å-ÿÛ¼liúLWÈŠ¶on°íUdñŠôÒKÉ°Ì2Ï`!ðeìhžWârVåêÚIâ̧EJl¾+’ÜìÁdõ÷¡%€1-üŸ–óØà?C.)ê’tƒýT1ZÀö®µ¿zӸơMž»;Ny®Í”b˜ ²jr±A ñ™°òóñæÆÒŸ vyä@S@°7*(ÏPañ‰vrþÝbqÄf1,7è/¼_Z,MGŽûfßçô!kˆó‰êŒÞð’ŸÄuBÇ6’g~‡Í§®$HÓæN»©;fðõùrD0Šœ[‡bþ¼c˜á T0®ÖŸ’ZªËDÄÜbbsÉKùÍع£I!ˆ¨Éïº×yy+뼟ž8ab¸ÂDEbñ›1Å©˜DS”ѽ#Í wý®×›Š€UÝjo(Ty*#/ÓÂëJžW ‘*ÔOgèjñ[$ÈI*´‡‡^À ögà’1òÐ1$’CïÈÀÍE‹¨ü®Æ=Ðòâ±-“ì±²{¯KHàÚòØkKÆžh±·_Áöý¾°Eúý¼xYüKó|×IräsgmGÔ6ãiÃkÀ-uÌ “òžˆÛд‰ÈøIŒy`‹ùt˜Á’£úb¸õ®Ó«Qb÷FÛQ CIˆøàÃMÚâhr!&ý]ì’âÉæ”kÇÉâÃ> bÕ¹¯A…RØòªQÄ^zÝ4a©-æ-u®˜i«V4ÂÑ´Ëø»5tøŠwvõú¡¸39*siܳp‡åJSS`DÚ èôSV¯’ãÍÁEžgNB6ýhÀdž‰3)&;…*.Ô*IÍ™KPL³˜øتAÉïíP-lQ=ÇfÀ‰‡.Iät0e-Žs2d~Emƒ+ìãºCBè9’Ü:#?ÇÓó4BͲ¢Äˆ” ·Î?7;2ÐÜaGÚúsË’9îÒPÞ¹C‡óØ`ƒèh&F~VÔ¨Økµ*¥·g®%ök¶ˆ»àŠ¦%pªÇ=V’ÚÙý:Î(;Œ$Á¤ únÊ'{Úw¿ÑJ’êJoñ©ã®ä¾ü…›-›r¯®ó³Kbð$¡’QžÇY Z¢üÎ 6×tI

UïÑF /H%9ˆ¸Ú0TG’7æ00_ k ]vꔋÚmŠ]Q×L{ÅPä>òx?^=Ué#ÏÜpÐ4é©ÃŒyX0³ó•wm^°[Àn ¼#b~ 8ˆ¬Y¦ç¿#¶µùv8Á}B©rÌðI-œí¹VsÑ î¯îr,ñ¾ïŸHº~}êz w±}R ôͳ|FŒNoGjã’¶Ü0½Y.J÷6yV^èM-ÿê’ü.z{·EyqöÏ}Ç‹ãiú’èá!Ë¢`î>’ÕU|ÖïáW¢>¼’ zTvââe^Iž½Gy™UJ-}¤*áP”N5þ.ˆ‡½ úÍ¡é’`¡4·¦NÌï¯dgîÏJ™Šð4¯.tnñæÜ/³9$¤ð(ˆW÷âB=”? ²sY^Z`õ‡L”5$ý¹G¨a¸+”ñS’Ÿ)Êðü´’-¿P/Kñ°¸ŒÎ’ârÑàÿ~ê”&ò¦Â™EØUŠX°}·K7U”™öwÙbý¿Áiû¡v¥Dg»/Ò”-?Ï4BßÏãúSe øÇ|=}~¨sžœïïÒž”eh°ãœ-ÏÂO_hxŒÎþ9u‹Gã%®^Rz’õìå6첫ã®÷%à)/.Hb’¨¡[Áˆ‹´ñÒPÜ”M¢xøWGX}ÜÃ-~·6ýÝŸ+†ÅD3 ûáyHŸË†Œ yW °×rγfüà+%æûWÜjÜ›#Þ¾Þ;§4º`¶ÖNoŸxÊsçäÁÄÅâ]4-{¯tÒFÁI™>wH¾pv©Ê®¾)/GÙýKò”ïž'”cùÂh¼s$·Âƒm§©G:(‹c¦h½Œ,z˜µmc«3E, ¡+Ñø¹[ˆ™+¯ÍA{cÇR”$´Ã®T8vŠ °÷gÂ,Gg7ù-rVyóùôØ›âwÆ>k×™Å|7:*f 6½KÏT×ñ 2Ö ‘›²Ë¾Ìe]Ö»›Ô½oáÍS º•ƒŸ¬ÇE€Ô’óK+÷’_2«WrŠ-ÄV(ˆ‰#^ÿò»N8žïP§·Õl)’¶m‹ÍíÐ ×Ú•ûÓêr«.ªÉç· «ä¦SüÙÖ¦Y›K=cŸ~gâˆ1£Ú¹Æj›o˜‡Äžtúlˆb¼aÔ¼¡oÌ(y¤¯#¿üV;^>¶&uÀ°S‰æTŠM‰‡¼:±7Q½Í©I+çN¬57Æÿs_ü”y†T®uA{¸®ðtÃÚêÀa×iEaDØÂTWú¢ÖkþÔºèe’†@»ÚvG’Ù †&Ö€c(ÔUEo 5 ÿãû;2 Oð+”oètýFêGn’^ÑnSúz7üô,æÝ¿ÿ!vô*˜Ïüã«•éMfÀ|¦Yƒ³s:yÝë_wŽÏ#$›ðqšáKúûoYe}ñõý¡-½«øgIÛ‰@=’`ʳ¹ºp¢2ß8å;¹‡kÍ*-{X nÄ=3§ÿCSó÷/N÷Êtõ-žS¨”·Uxǯ_K’ÛÿAÙ%m6Q¢(s=þ±> ʤ”-*fe~ýR«ú?ŽÎ¢’í÷KË/×’³5K¨®x~d³PåÚyÉdäV)KÉý«íSÌ*À° þµ°×´ŠËÈßÅõŒs™ Ü”$æ•Ún/üáüö‹µcrÁ¿~™;ñSJ7?ml6¤»Í¨yÚLš¹d3Êue[¶”ï3*qåâÀ±ê;´µð-ñõjÏÃe:’ÖüYëÓ??7-ÅeçFÔ½,wI…¾:mÅÁéԳоo†ŽLl@j²8ÑñìCáq>Ô8±§Äuàï_ˆb.bAœþë_4ÆvßàÈÁÁWž G d$”ö”aŸ9E|H™ù¯N(B¢{ùÀ/芒ò’yâ)öû|äL~$’¬Ò==’¦¹`ŽwD=Œ£þqËÉ”¶=”‘ñÖà

“¾tØîÛ«.¶qqF9È2r€H®`Ìy-w†‹ybˆpFàŽHÜ”â+ wÆÃüðæ~m=Lî㉼ÍPŒ)ªž”mÄ(˜_wE…µYÎ~óÄåÊ@‹/í¶‡’Ý®”áŠ_^qSC%BŸ/Þžøì’ØWoMü|,@ƒõb¨§Ÿ~Oðë-cÐabX¹)ä¶:êÊ軈è)$Ëv¸-ˆØiâðKˆ=¹WÓªðËku¨Q›z²F¹,æȨ’ÇáȲ.³k¢’;Yá’ºF¤ÝÚ´Fk’m¨ˆ«|;L¤”)Öc¯ õéÇ6~¾ä@¼z¼CÙ H0ÃÄÅìJZ¼Hä¹Þ~9%øm´-»pê(ý”d‹3úxE>úuŠÙ«²#a«€{a_”õ_-q€ÝGÄ!Q^…€zŽDk1ŽàÙÝÂZáV5‡(ê œÂHi‡IëÙf”Øî vEHÅ:DÛÎÅì#MâNÁðT[Æ6ÙD°r× Ës3Ù1TånŠãchR¤™¡v”àmÈ©™ö*pàaÑã’9″èðÜ·¯DËMÌómò”Þ¯kÔ8½dŽiéô™ùä!Ë¿5ßñµEÈg¾å’H>su$ΔÿŒCÆ -«…ZW4« ;À P«Ì «ôç1Iðˆû/ß]+¦éÖþšå¹ø^”çkfù>Z¾3KO:_óÊk¦ç9]cW¢ÍŽ*&äã=”Ø0Ž©’í×òùÙ«-ïcUà1r’†ï¯µ£_(F·0Å%«™`ñL(N&ŸÕ+@ž!œHm¼ž…q¿b ©•Hˆ€Þz=£Úý·:©·ÝcÝ’Z~žÁÒ:³ PKÌ_0=’ZmÎhRÌ×dhB-€cÙ 1YH-æ’°À{ˆ ˆ²g!г0/Ûm’…e}(“úºŽß~RJžOàyhVŸäà˃hÚfk±”üÔžg·{¯†5%÷pJ[ja›¼TQè4MÌl+JFçv “µZμʫÖ3¯ËrËS'”³I E!‡b¦ÈsOAÉ•üL$B¹ han{ö”ž(Ï%/Ç{1¯fû6ü¸M绀T¥Ï)o«®p I¤‰ëoÞ@BJ°6¿‹Øî°Ùí9|1Bd1â°=yö{ÈêvoõG4åw4>»q փ̆ê°Yƒhß”÷ ,»›Áü_4m¹.ëÊï¯TVk±]€g!!ªÈÐc”yàÒ=_ÏÉÑWêqtò8£*|äéÇWøq›€}o|qo`ômç®Ï|[}Ý›)u«Àn1FÒ@xw‡ˆÖÒRžqÕrÊUfݽ[ÜNgÒ99?Û.‹”ý-Óetú®sFN»ÉŠËéJ£&w=Òêì®c$}Ŭáú¢*ðoÁîú² ï«,n·ì©YvþœÎ”ïEÄáºÓ¹R^Ù*”F‹´’¸*)ÒJ¦½:Ï`ïsp߸f¤U¸=’V’¯ ßÈ=át%]” ·KŽr½Rh)«ÔÄ!¯t…Ì/¥›˜§ÎWœmR‰(µ¹S5A)-)_ö”¥šÈa0>пÆyú{ܦœM¿jR~9u›)ûÝ#(z÷-k”=ÅÇÕ¿3ä¿QqQ©ÔŸ™.ŒQ®çŒçþ)~¶[TΈ‹€¯çù ᎌ×b’ÉÞœïm#×jgÆ{ã2{“¾ÞVºâªõ’¾oûßz]vixožì’¸7NÙ¼HÆ™/¹•8VaRÏ׌6!ŒMhÙ å”Ø°i6÷à·3®(NÙ»¢EZûúÖ!ïvˆÎrßÔ}ð1″E’锯w‹†ëdv!V…ëdºÎ’§3éú°[H:’9Ê©4jø&:¹ÄÁGŠIv{1’Î Â7¬RÙ6¯Ïóäö!¥o`†OWÒµu6ÿ{ZŸŽ¼}Þ¹IE’¯X¢»6·æO×V4|»TzöWêEBúµ ‡(³œ~”_X¯Šj½Öܪµ5»¨½7ÖËžïûvÛèo£ ´n¹zoL¥p@§$#Jû5µã% ۱Ԇﶊ’×-9jíORÊš#ÉÚè¨ÁJÚþ¸.ÀÃ.¸žíÜžË*uÎV ÐÀ×|ÇCShĽƒ®DÜûõj¿Þ®$Fæ ¿µs¯›é”ˆK¿)³à€¼ÞÃÚûëûeRÿÑRߺóêûôâMߧvÃôZ’²Ö”6 BòZ’²~9V;ÉE¹”Yœéô%âþ¸Ö¢ÞŸö¬±yþÜØÌþnÉi»5·g¾ìèGP@¨ yÏJxì¼b] ·¸´*]-iØ©ûõW²ÝÈ|Å|^wî¥â§4$áª;ÙÔJ^0èâp1ÉàÖHëh!ûŽ38æq}Üý¶@Ž&uÛÕCnÓî-/!ôó|k§¶c}u³ÞÔ’¿”ÓòîéÞ¬{Š³˜9^?›†«š ö‰çщf±¹ß㶠«çÅè¯/iõ²µlòxÉ•E$PÞökÓ”1u¼ž›ÙbGŸ9³[•v#¿]ئÞç6¯ON.ŠydQÍçuª¼‰nšmj”rÊujWysÇÅ’.F…€£ÑHæ²£…•HŠ@ÆNä¸Ó†(ÌUM/†M«°H0X°Ù~T žd«’¼·i-ç+ WÞ¸fx¦œòKHe*Û)4=™½#O_Ò·vŠváR2}ë>’o#K¯AÛðnßwëEe.ùftø@|A™¯Û³g»AäÈlÙó¹¼G£^'”‘ŠMn vè1ÓŠP†šé$]Ò‰™v”¡>ya`2’¨·ªðÉM@¢ìŒÐD;y¢’hyº’®I£»~½¼Õw½÷Æu¦ã5p”S©D¬üŠáìî`$]µIÃq,™žƒÝsEs’Ù3£Îî9Fž®”çå:¶¯-W½k(Bå;îOJ¹üŽáìc$ÝYûöUýŽa؉«Â;2bO8IçÚ¡0j¹]aŒˆ¦©ðØ´š#ŠfAõ¬4!ÝÇNõµÆ=RK¡ÚõE¿sÍãçܵòw®Ö”oÓ;&=ôøP›¿x칃ðŸ¯ÚØ{ü[ðc3(©â÷…² e”ýÕÃÒ’gpƒŒúÄóq×reVx¦”EôO)}õ^ûÿÒ¸øI5ôÛ©AçÁ »ÅþhZKÛ£ÜêJþvj%qæa½2Ö-n‡í¦áàlõò-d«a^£æ+§íÃ62.~›$Åo;‡bq`.~p•S¼Î?bBüËU»ƒ”9Õne[pðGzç5þþ¶%dêüálªíì9ÁûÉâÞÕ&”ž·Léq£/Káë³’œ5¦Œ¯c)ü!-,×$ Dtñ:|ž-6’^Ö=ãïÎsæýq…m¯;Ï·ôB’î8’bd!½P…’sTÃuÄi’´Ïý’FOûÝpԅϱœÔ‡Ö/MñↃ¾¾:gWîÞ¯®£Çªù̧WÂ×úÛsÀ3iC¬ìA§™’FwdŒÄ‡•Se|ýdµÐ|Â09ëúý·W(Qc09yYN˜ù£2Z¢R”åÞ&›óS«¸*|ˆÈÿé.äHrŠîçs’zsžÞ¶¶Ñ·˜”RõJz¬*>Í-ÌüW})´|iäAä…YǨ÷Ší gMáߘÂxNܸ`°È ÝX¿÷lù}öé_{5‹³ˆD->}z¨Š‰BÂJfjÙظ”s»eöˆd‰Æ˜qY×ÂaæéäM™©L¬ÄÛ@/ }Räˆvø”´N~b¼^ ô}ä6öyíRÓy«PÕƒì B-ãÒì2ñ_»ø^ عK§ ÓæS•yÌ-ÓOù±pÚkA¶¬úC;ïOÜgHkäu†ãÿx¸ÔÞäÒ£óž»ïYÏæs,?ˆº§‡BdÇÑöâê’•öurv¦ÙHÓ–‘U’ŲƒY+¦Ôh¢.Y«QUõÅ;µy½õ%¶½îLª”s ÙŠ)Þ}¦’›þÉÌô?®ä¼²;vóÌ8êOÏøÕl8lúü7¹’1″†…HÄ-Gr?…”]ëàûU¾å”Τð’|’Ø>ï·’æÄàóívÝÙô€lP|%滦Ÿ4©qi¡JÁL{lÖTÚ¢ˆ×âôù¯*ѯY²îÎÁñ-6åD{ýbZÒÙ¹¸Ô×MŠàWÚ²æ‹ÐçãµßãµAÑ’-õ¨˜E.m½6üa|à×$Heþ©>ù1r^xRŠïu12O”Ï¡ucД”Ä’e/á8Ç’†(Mz¼¿ÍjE¢šF8 9k i@Ÿœ5iF#µº·æ’Qß3=±¨l×'”òȹäÃ/œ }^¸Ö¨[½³ª=EòÏ]]ÌE©Ëø’勈Çd»oW†ë«¼ý¼ƒu0b*kxÆh·Û<.e></.e>

Çy-nÉ2ÅÍœ$õ@þBã…ÙCL”^ÿ”49tÉÚoH=*Õ”ŸhCŽ¸å{¾’/©Õ_ÿ´PÔufý‡-©¦, 4ØIú•üózæ#Ù%Z@´1øá6øÑ 2×Ú@§F?¦#æáݧ”ß`ñeúç±pækA·´ÉÆäGRZ0ùcòƒÁI¼$¸Sºôë_ÂX’¶®Ôi÷l©ÑÂ]1þb•ØpìüV¢…”^ £Ê`îr©Q{‹²?•ælV3@^3F”çÕŒjÊäµT n@(]+í{¢Þù)îߪW‹%ÝÅ”Ë:‹ÈðSó$¶†Ÿ½”×}…¦¹¢A9ÈTSâ}¦ŒD9àî™ÞeT ˆÐ¬g)»!CÊaÂ3s3íS‹ ŽþÂ5òs€$ãì×KcÈù”-ðHf¦-Íp¥_¨Ãþ¡¤¨”Þy=©óöÔü§l¾Ýò2°#·½ÌÄ-oã-)ÆÑlò¨ë ¢ò ç87ÝK ÏŽ»ÒøÕ¹8″ëúsCãJ|cÑ¿”‰ào¾‡;§Ñß•šñÁKQË,/EöŽƒä9°Ç²ÈÛ#ã~)©XåQ¥«™1Q⚨Œ¬&ãsè£Éh¾l6ª§Ó5šÔKë&%ÍcfGyT«D( j#ù•gOú€?±µ{‘¯‰KÈCU”†É qóz ¼”ŸÎJYi:kU&š¯ÄÃ’¬Ÿ·‡/>=Ï%½_¤8 u8n-yia$¥òÞÛÒW-LãòˆZñ$ ¹»À¿ßv¢ü:ûiº€(mmH ¹Nª´ÐgwI˜á£®¤6¸*9¯¹”;¯±ÂÍK,ñ›±”óŒŒ(p,-}ŠIÎò÷ʹðFNóßr=§ÉìÒÆ_ݽš&š-â dÝ=`½ÿk8øÿVóaH2Œ$aò^DÐ^r:Òß=^¨æx(Ôv¤6_ü$€[œË‰¨šÏûK´P¢/P€wj@ïÌÞ²2Ü7eJUüË«¬él_‰Y ¡£`Õ’²§˜N«Ü8騾”Sì¥IÉòcZ3ˈt~RËÚsý’¢`”²DEzÝþ”ž†.â=Ó8 † §¡Ÿ×ã¨öu+óήƒ¡!,òð7ÓŒjæÇ’Šƒ¹=ˆÆÙä4Óþèß’²éHzî[æš{¤ }nwJõ7ÝõŒ¨=J0ˆ …ˆjÛi›[üjD+Æ*¢6″ï&ë †>×~ƒsücðD¿ vÙÚAð…’N E?=öš¹œLÿ¾.í*”=÷õ»6=’ŠOÍ€úDp™p]û4uÛSWÎ-OŸÛ¤üØÏZ.ÉL’RçvL bK-4ƒ È”N9͹^G2‡ˆÝò¨iÃP,Mq»Îiañ甪‰Ô‹°YAÒr€’+º’þLëÀ~Å•ü¬!Ò

Источник

Врожденные заболевания артерии. Диагностика и лечение врожденных заболеваний артерийНаиболее частым видом пороков развития сосудов (ангиодисплазии), возникающих в процессе их эмбрионального формирования, являются артериовенозные фистулы (свищи), или, как их еще называют, врожденные аневризмы. Это заболевание характеризуется наличием патологических сообщений между артериями и венами. К аневризмам их стали относить в связи с тем, что по характеру гемодннамнческнх нарушений к клиническим проявлениям они имеют много общего с травматическими артсриовенозными аневризмами. Врожденные аневризмы могут локализоваться в различных областях: на голове (экстра- и интракраниально), шее, туловище, конечностях, а также во внутренних органах – легких, кишечнике, почках, печени и др. Среди внеорганных поражений наиболее часто встречаются аневризмы конечностей (до 75% случаев). В процессе эмбриогенеза между артериями и венами существуют многочисленные капиллярные сообщения, из которых при определенных условиях и образуются артериовенозные фистулы. Артериовенозные фистулы могут появляться на любом уровне: как между артериями и венами, так и между артериолами и венулами. В постэмбриональном периоде между артериальной н венозной системами наряду с капиллярной сетью располагаются и так называемые артериовенозные анастомозы, являющиеся нормальными анатомо-физиологическими образованиями. Они обычно закрыты, но при определенных условиях эти межсосудистые соустья играют роль в регуляции периферического кровообращения, тканевого обмена и терморегуляции. В отдельных случаях в результате травмы или воспалительного процесса возможно образование патологических артериовенозиых фистул. Приведенная концепция образования и развития врожденных нарушений сосудистой системы позволяет объяснить и множественный характер этих поражений. Сосудистые изменения при врожденных аневризмах могут быть ограниченными и диффузными, распространенными по всей конечности, органу и даже половине тела. Клинические проявления врожденных артериовенозиых фистул периферических сосудов подразделяются на местные, регионарные и общие, к местным симптомам относятся: расширение приводящей артерии и поверхностных вен, сосудистый шум и дрожание, к регионарным – удлинение и гипертрофия конечности, повышение кожной температуры, трофические нарушения кожи, к общим – изменения со стороны сердца. Клиническая картина заболевания зависит не только от локализации сосудистого поражения и калибра пораженных сосудов, но и от величины фистул, их количества (единичные или множественные), распространенности процесса (локализованный или диффузный). В связи с тем, что наличие у одного больного одновременно всех клинических проявлений данного заболевания встречается редко, целесообразно выделить те из них, которые дают основание заподозрить врожденную аневризму: 1) образование варикозного расширения вен в молодом возрасте, особенно у детей, и на необычных местах (например, на верхней конечности), пульсация расширенных вен; 2) однократное или повторные кровотечение артериального характера из «варикозных» язв, располагающихся в типичных местах; 3) расширенные и извитые артерии; 4) значительная разница (на несколько градусов) кожной температуры конечностей; 5) гипертрихоз и гипергидроз одной из конечностей, сочетающиеся с телеангиэктатическим невусом (nevl); 6) усиленный рост одной из конечностей при наличии удлинения ее костей, установленного рентгенологически; 7) значительное увеличение реографического индекса по сравнению со здоровой конечностью; 8) симптом замедления пульса (симптом Добровольской).

Особенно важно подчеркнуть признаки, безусловно позволяющие диагностировать врожденную аневризму: систолодиастолический шум и симптом дрожания (кошачье мурлыканье), повышение оксигенации венозной крови (разница на симметричных участках конечностей не менее 2%) и данные рентгеноконтрастного исследования сосудов. Прямые признаки: а) контрастирование сосудистой полости, сообщающейся с артерией и венами; б) контрастирование артерновенозной фистулы. Косвенные признаки: а) четкое контрастирование расширенной и извитой приводящей артерии; б) нечеткое контрастирование дистальных отделов артерии; в) заполнение контрастирующим раствором множественных сосудистых полостей/имеющих вид снежных пятен, или не существующей в норме петлистой сети сосудов; г) одновременное контрастирование артерий и вен. Излечение больных врожденными аневризмами возможно только путем хирургического вмешательства, направленного на устранение патологических артериовенозных коммуникаций. Оперативное лечение является наиболее радикальным и надежным методом, но нередко представляет собой крайне трудную задачу. Оно может быть успешным только при единичных фистулах, причем если операция предпринята до заметного увеличения конечности. Однако и в далеко зашедших случаях, когда после полной ликвидации врожденной аневризмы не происходит обратного развития всех симптомов заболевания (удлинение конечности, гигантизм и пр.), операция предупреждает развитие тяжелых осложнений (некрозы, гангрена, кровотечение, сердечная недостаточность), которые могут привести к летальному исходу. При хирургическом лечении используют различные оперативные методы. Выбор их зависит главным образом от характера поражения сосудов, локализации и протяженности патологических изменений. В большинстве случаев приходится делать лигатурные операции, устраняющие просвет сосудов. При единичных артериовенозных фистулах, имеющих диаметр сосуда среднего калибра, наиболее эффективной и сравнительно простой операцией является двойная перевязка свища или пересечение его между двумя лигатурами. Лртсрновенозиыс фистулы чаще бывают множественными. Такие фистулы сопровождаются более значительными гемодинамическими нарушениями, а вследствие этого и более тяжелыми изменениями сосудов, участвующих в их образовании. В силу этого, помимо перевязки артериовенозных фистул, нередко приходится дополнительно иссекать на большом протяжении венизированную артерию (ввиду опасности се разрыва), ушивать или иссекать образовавшиеся венозные полости. При ограниченных аневризмоподобных сосудистых образованиях, локализующихся на парных или более мелких магистральных артериях, а также на их ветвях может быть произведено иссечение пораженных сосудов по типу операции филагриуса. Исключение составляют аневризмы, расположенные в дистальных отделах конечностей, особенно на кисти, где они нередко образуются за счет двух основных магистралей – лучевой и локтевой артерий. Подобная операция в этих случаях может легко привести к нарушению кровоснабжения и гангрене одного и даже нескольких пальцев. При подобных поражениях более целесообразно перевязать приводящую артерию вблизи аневризмы и ушить последнюю. В тех случаях, когда имеется распространенное сосудистое поражение, которое невозможно полностью ликвидировать из-за неизбежного при этом развития гангрены, либо вторичные изменения конечности (гемигипертрофия, значительное удлинение, тяжелые трофические нарушения) настолько велики, что даже после ликвидации патологического шунта функция конечности фактически останется утраченной н по сути будет только помехой, производят ампутацию. При повторяющихся кровотечениях, развитии тяжелой сердечной недостаточности либо в связи с рецидивом, возникшим после одной или нескольких операций, направленных на устранение сосудистой патологии, ампутация бывает вынужденной. – Также рекомендуем “Травматические аневризмы. Клиника травматических аневризм” Оглавление темы “Лечение патологии крови и сосудов в хирургии”: 1. Тромбоцитопеническая пурпура. Болезнь Верльгофа 2. Гемолитическая анемия. Клиника и лечение гемолитической анемии 3. Болезнь Гоше. Анатомия и физиология артерий 4. Методы исследованя сосудов. Осциллография и реография 5. Врожденные заболевания артерии. Диагностика и лечение врожденных заболеваний артерий 6. Травматические аневризмы. Клиника травматических аневризм 7. Диагностика травматических аневризм. Лечение травматических аневризм 8. Аневризма аорты. Клиника аневризмы аорты 9. Лечение аневризмы аорты. Окклюзионные поражения ветвей дуги аорты 10. Клиника и диагностика поражений ветвей дуги аорты. Лечение патологии ветвей дуги аорты |

Источник

Лечить проблемы с сосудами не просто. Но гораздо сложнее восстановить работу вен у людей с врождёнными патологиями сосудистой системы. Проявлением таких патологий является венозная мальформация (ангиодисплазия).

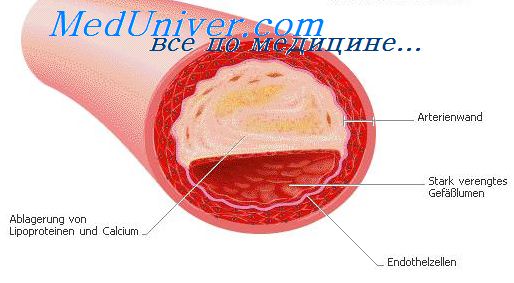

Венозная мальформация или ангиодисплазия – представляет собой аномальное развитие и патологическое расширение поверхностных и глубоких вен нижних конечностей.

Проявление отклонений в развитии и расширении вен на ногах может наблюдаться даже в младенческом возрасте. В это время заболевание проявляет себя в низкой степени развития. У взрослого человека венозная мальформация переходит в резко выраженную клиническую картину. Без должного лечения и при серьёзных патологиях сосудов, пациент может получить инвалидность.

Венозная мальформация вен на ногах встречается у 15% пациентов и чаще всего им страдают женщины.

Формы венозной мальформации вен нижних конечностей

Одной из форм проявлений венозной мальформации является Ангиодисплазия. По народному поверью, пятна фиолетового, красного и розового цвета – это пережитый испуг женщиной во время беременности. Однако, этот миф не основан на медицинских исследованиях.

Ангиодисплазия – это патология поверхностных и глубоких вен и является наследственным заболеванием. Встречается примерно у 2,5% детей, диагностируется сразу после рождения. Во время взросления протекает с ярко выраженными симптомами.

Симптомы Ангиодисплазии:

- Появление пигментации на коже нижних конечностей, в местах прохождения вен;

- Патологическое расширение поверхностных и/или глубоких вен;

- Чрезмерная или сниженная чувствительность в поражённой конечности;

- Появление припухлости на ногах.

Виды венозной ангиодисплазии

Все проявления ангиодисплазии в процессе своего появления поражают несколько типов сосудов и от того, какой сосуд повреждён больше, зависит, какой формы проявится ангиодисплазия:

Венозная ангиодисплазия – проявляется хорошо заметными венозными образованиями, поражённая часть тела заметно увеличивается в размерах. Под кожей возникают болезненные уплотнения, похожие на родинки. В зависимости от природы возникновения уплотнения, могут наблюдаться лимфатические или кровяные подтёки на поверхности кожи.

При повреждении глубоких вен может возникнуть:

- аплазия (нарушение структуры клеток ткани),

- гипоплазия (недоразвитые ткани),

- клапанная недостаточность.

Для поверхностных вен свойственно: флебэктазия (расширение вен) и ангиоматозы (неполноценные кровеносные сосуды).

Артериовенозная ангиодисплазия – захватывает не только вены, но и артерии. При этом виде отсутствует капиллярная сеть и кровь проводится на прямую из артерий в вену. Симптомами являются болезненные ощущения в поражённой области.

Капиллярная ангиодисплазия – поражает мелкие сосуды. На коже образуются розовые и/или фиолетовые пятна, которые распространяются на большом участке нижней конечности. Чаще всего встречаются у новорожденных. При отсутствии лечения пятна будут разрастаться пропорционально росту человека. Лечение у взрослых проходит сложно.

Кроме вышеперечисленных форм проявления венозной мальформации вен есть и другие, ознакомиться с определениями и симптомами вы можете списке номенклатуры заболеваний.

Причины возникновения венозной мальформации

Кровеносная система человека закладывается в эмбриональный период его жизни. Причин, в результате которых кровеносная система развивается с патологиями, много. К ним относятся:

- Инфекции, находящиеся в организме матери;

- Травмы живота, полученные в процессе вынашивания плода;

- Приём лекарственных препаратов не назначенных врачом;

- Прохождение медицинского лечения без рекомендации врача;

- Алкогольная зависимость матери.

Наиболее опасным является период с 5 по 20 неделю беременности, когда происходит закладка кровяного русла у зародыша. Когда ребёнок появляется на свет, некоторые виды ангиодисплазии могут проявится, другие виды выявятся в течении 3-х месяцев после рождения.

Лечение ангиодисплазии вен нижних конечностей

В зависимости от форм и области распространения поражения на коже применяются различные методы лечения:

1. Склеротерапия – проводится сужение просвета вен, при помощи специальных медикаментов (склерозантов), введённых в поражённый сосуд.

2. Лазерное лечение – используется при лечении глубоких вен. Позволяет «запаивать» расширенные участки сосудов.

3. Хирургическое лечение – применяется редко. В случае сложных проявлений венозной мальформации. Удаляется часть поражённой вены.

Диагностика ангиодисплазии конечности

Врачи Сосудистого центра имени Н.И. Пирогова проводят тщательное обследование сосудов вен нижних конечностей, чтобы точно определить степень поражения заболеванием. Применяется поэтапное комплексное обследование:

- Визуальное – врач осматривает конечность и оценивает характер патологии.

- Ангиография – в поражённый сосуд вводят реагент и проводится рентгенологическое обследование.

- Томографическая ангиография – предоставляет объёмную визуализацию кровотока в сосудах.

- Дуплексное ультразвуковое сканирование – позволяет определить количество поражённых сосудов.

- Магнитно-резонансная ангиография – распознаёт функциональные особенности сосудов и их анатомические изменения.

Венозная мальформация вен нижних конечностей требует незамедлительных мер по лечению. Запущенная венозная мальформация вен приводит к серьёзным последствиям, которые угрожают жизни пациента.

Как и где получить лечение венозной мальформации вен на ногах

Если вы наблюдаете у себя на коже фиолетовые, розовые и красные пятна или у вас уже диагностирована венозная мальформация вен на ногах – запишитесь на консультацию в Сосудистый центр в Москве по телефону +7 (499) 464-03-03. Наши специалисты проводят диагностику и лечение ангиодисплазий различной степени развития.

Мы находимся по адресу: г. Москва, Гагаринский переулок, д. 37/8 (метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, метро «Кропоткинская»). Любой вопрос, связанный с работой Флебологического центра можно задать по электронной почте @vascul.ru.

Не откладывайте лечение на «потом», обратитесь в Сосудистый центр сейчас, чтобы обезопасить себя от негативных последствий заболевания в будущем.

Назад к статьям

Источник