Аутизм и сосуды шеи

Среди детей, которые приезжают к нам в Центр, время от времени встречаются дети, причина задержки развития которых – травма шеи. Эти травмы могут быть различной степени тяжести, но они все препятствуют нормальному развитию ребёнка.

Для начала рассмотрим, при каких условиях может возникнуть травма шеи?

Первая возможная причина — родовая травма. Сам процесс естественных родов предполагает сильнейшую нагрузку на шейные позвонки ребенка и на его голову (в первую очередь – на черепные кости).

Поскольку большинство естественных родов заканчивается появлением на свет вполне здоровых малышей, это означает, что младенец изначально приспособлен к таким нагрузкам и в нормальной ситуации во время родов шея травмироваться не должна. Тем не менее, есть немало случаев, когда ребенок такую травму все-таки получает.

Это иногда происходит в процессе акушерского вмешательства, иногда – при различных нештатных ситуациях в процессе родов. Наверное, бывают и врачебные ошибки – это тоже возможно.

Помимо родовых травм, бывают травмы бытовые. Иногда дети неудачно падают и получают сильные травмы, вплоть до перелома основания черепа, сдвигов позвонков, трещин в них и прочего.

Эти травмы не всегда своевременно диагностируются (не всегда видны на рентгене, если снимок сделан не под тем углом), или вообще никто не делал ни рентгеновского снимка, ни МРТ.

А дальше происходит вот что. При наличии родовой травмы ребенок с рождения плохо спит. Он развивается хуже, чем его сверстники, причем отставание может наблюдаться в какой-то одной области.

- Если травма небольшая, то ребенок все-таки развивается, просто не так быстро, как хотелось бы.

- Если же травма затрагивает кровеносные сосуды и нервы, проходящие через позвонки шеи, то развитие ребенка может вообще затормозиться.

- После достаточно тяжелых бытовых травм у ребенка может начаться регресс в навыках вплоть до полной их утери.

Мы видели детей, которые в возрасте 3-5 лет имели развитие на возраст 6-8 месяцев из-за нарушения кровообращения в спинном и головном мозге, спровоцированного травмами шеи различного происхождения.

В зависимости от конкретного места, которое было травмировано, дети имели различные особенности поведения: от полной пассивности и индифферентности к окружающему миру до сильной гиперактивности, вплоть до невозможности усидеть на одном месте в течение нескольких минут. Во всех этих случаях дети испытывали сложности с обучением, а некоторые не имели даже базовых навыков.

Всем этим детям ставились диагнозы «аутизм», «аутизм по неизвестной причине», «атипичный аутизм».

Так что же происходит при травме шеи и почему происходит регресс в развитии, деградация ребенка?

Все дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят главные кровеносные сосуды, питающие мозг. Там же проходят крупные и мелкие нервы, обеспечивающие связь между мозгом и телом, находится шейный отдел спинного мозга, и все это пронизано огромным количеством мелких кровеносных сосудов, питающих каждую нервную клетку, каждую мышцу.

Человеческий организм – удивительная, чудесная вещь. Он умеет восстанавливать себя, поэтому большинство травм, которые мы получаем, благополучно заживают сами за весьма короткие сроки. Организм ребенка обладает еще более сильной способностью к самовосстановлению. Поэтому травма шеи, неважно, в какой момент она была получена, должна быть достаточно серьезной, чтобы организм ребенка не смог с ней справиться.

При серьезной травме шеи будут присутствовать разрывы в большом числе капилляров, питающих спинной мозг, будут разрывы мелких нервов в районе травмы, могут быть разрывы мышц и связок шеи, повреждение или сдавливание более крупных нервов и сосудов.

Именно эти повреждения становятся причиной дальнейших проблем с развитием.

Если организм ребенка не справился с травмой, то происходит вот что: организм заживляет все травмированные области, где сохраняется кровоснабжение и где продолжает проходить нервный сигнал. Ткани в областях, которые остаются без кровоснабжения или оно ухудшено, либо погибают, либо как бы консервируются: из-за недостаточного питания их рост может замедляться вплоть до полной остановки. В особо тяжелых случаях может наступать дистрофия тканей.

Крупные кровеносные сосуды могут приобретать нарушение своих функций. То есть сосуд есть, но тонус его стенок понижается и, соответственно, уменьшается количество крови, поступающей в мозг. Также может нарушаться отток жидкости из головного мозга, что будет приводить к повышению ВЧД.

Мы говорим сейчас про очень маленькие разрушения, наступающие при травме шеи.

Повреждения в крупных кровеносных сосудах иногда можно увидеть на проверках типа УЗИ, МРТ. Но, к сожалению, ни один прибор не обладает способностью фиксировать повреждения в капиллярах и других мелких сосудах. Также не фиксируются повреждения в мелких нервах, находящихся в районе повреждения.

Если повреждается большая площадь, то последствия будут гораздо более тяжелыми.

Характер нарушений развития в этих случаях зависит от того, какие именно области головного и спинного мозгов остаются без достаточного кровоснабжения.

К сожалению, такие травмы имеют одно неприятное свойство: если организм не смог все-таки справиться с этим и восстановить нормальное (или относительно нормальное) кровоснабжение этой и смежных областей, то со временем будет происходить ухудшение в состоянии ребенка из-за прогрессирующей дистрофии поврежденных тканей. Нужны большие усилия, чтобы этого не происходило.

То, что я здесь описываю – это обобщение довольно большого количества разных случаев. На практике же каждая травма индивидуальна, как и организм каждого ребенка, поэтому проявляться все это может очень по-разному.

Каким образом можно помочь при травме шеи?

Во-первых, помогает своевременная медицинская помощь. То есть это та помощь, которая требуется при любых переломах позвоночника.

Но во многих случаях на травму, когда она случилась, не обратили внимания. Такое часто бывает при наличии родовых травм, но, к моему удивлению, это бывает и при бытовых травмах.

После того, как основные повреждения уже зажили (насколько это возможно), то требуется помощь иных специалистов.

При некоторых травмах может помочь вмешательство остеопата или хиропрактора.

Важно:

Под хиропрактикой я имею в виду современную остеопатическую технику, разработанную в Америке, а под хиропрактором – человека, успешно закончившего соответствующее учебное заведение в США и получившего право практиковать в США по этой специальности.

Я делаю эту ремарку потому, что слышу от жителей России совершенно странные вещи о том, что такое хиропрактика.

В случае, когда уже есть нарушение кровообращения и повреждены нервы, то такого вмешательства будет недостаточно для полного выздоровления.

Что же происходит у нас, в Центре Беэр Давид, с такими детьми?

Мы добиваемся восстановления кровоснабжения и восстановления поврежденных тканей.

Восстановление после тяжелой или давней травмы может занимать довольно долгое время (месяцы), его скорость также зависит от многих факторов, особенно от возможности повторной травмы в той же области.

Поэтому детям с травмой шеи в анамнезе противопоказаны следующие физические упражнения:

- Кувырки

- Прыжки на батуте

- Прыжки в воду

- Любые другие упражнения или занятия, которые могут привести к резкому повороту или сдавливанию шейных позвонков.

Естественно, следует избегать повторных травм, возможных, например, при падении со стула и прочих подобных бытовых неприятностях.

Статья на нашем сайте: https://autism-help.com/autizm-i-travmy-shei.html

Видеоверсия на нашем канале: https://youtu.be/LgyxfMLzYbQ

НАШ САЙТ: https://beer-david.com/

****************************************************************

Инстаграм – https://www.instagram.com/beer__david

Группа в Facebook – https://www.facebook.com/groups/987416307973952/

Группа в ОК – https://ok.ru/beerdavidt

Группа ВК – https://vk.com/beerdavid

Наш телеграмм-канал – https://t.me/BEERDAVID

Блог в Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/id/5da59d9d027a156bb686f623

КАНАЛ BEER DAVID Центр Еврейской Медицины – https://www.youtube.com/channel/UCw-YXwutLCL5QT-fHFdktuA

Источник

Среди детей, которые приезжают к нам в Центр, время от времени встречаются дети, причина задержки развития которых – травма шеи. Эти травмы могут быть различной степени тяжести, но они все препятствуют нормальному развитию ребёнка.

Для начала рассмотрим, при каких условиях может возникнуть травма шеи?

Первая возможная причина — родовая травма. Сам процесс естественных родов предполагает сильнейшую нагрузку на шейные позвонки ребенка и на его голову (в первую очередь – на черепные кости).

Поскольку большинство естественных родов заканчивается появлением на свет вполне здоровых малышей, это означает, что младенец изначально приспособлен к таким нагрузкам и в нормальной ситуации во время родов шея травмироваться не должна. Тем не менее, есть немало случаев, когда ребенок такую травму все-таки получает.

Это иногда происходит в процессе акушерского вмешательства, иногда – при различных нештатных ситуациях в процессе родов. Наверное, бывают и врачебные ошибки – это тоже возможно.

Помимо родовых травм, бывают травмы бытовые. Иногда дети неудачно падают и получают сильные травмы, вплоть до перелома основания черепа, сдвигов позвонков, трещин в них и прочего.

Эти травмы не всегда своевременно диагностируются (не всегда видны на рентгене, если снимок сделан не под тем углом), или вообще никто не делал ни рентгеновского снимка, ни МРТ.

А дальше происходит вот что. При наличии родовой травмы ребенок с рождения плохо спит. Он развивается хуже, чем его сверстники, причем отставание может наблюдаться в какой-то одной области.

- Если травма небольшая, то ребенок все-таки развивается, просто не так быстро, как хотелось бы.

- Если же травма затрагивает кровеносные сосуды и нервы, проходящие через позвонки шеи, то развитие ребенка может вообще затормозиться.

- После достаточно тяжелых бытовых травм у ребенка может начаться регресс в навыках вплоть до полной их утери.

Мы видели детей, которые в возрасте 3-5 лет имели развитие на возраст 6-8 месяцев из-за нарушения кровообращения в спинном и головном мозге, спровоцированного травмами шеи различного происхождения.

В зависимости от конкретного места, которое было травмировано, дети имели различные особенности поведения: от полной пассивности и индифферентности к окружающему миру до сильной гиперактивности, вплоть до невозможности усидеть на одном месте в течение нескольких минут. Во всех этих случаях дети испытывали сложности с обучением, а некоторые не имели даже базовых навыков.

Всем этим детям ставились диагнозы «аутизм», «аутизм по неизвестной причине», «атипичный аутизм».

Так что же происходит при травме шеи и почему происходит регресс в развитии, деградация ребенка?

Все дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят главные кровеносные сосуды, питающие мозг. Там же проходят крупные и мелкие нервы, обеспечивающие связь между мозгом и телом, находится шейный отдел спинного мозга, и все это пронизано огромным количеством мелких кровеносных сосудов, питающих каждую нервную клетку, каждую мышцу.

Человеческий организм – удивительная, чудесная вещь. Он умеет восстанавливать себя, поэтому большинство травм, которые мы получаем, благополучно заживают сами за весьма короткие сроки. Организм ребенка обладает еще более сильной способностью к самовосстановлению. Поэтому травма шеи, неважно, в какой момент она была получена, должна быть достаточно серьезной, чтобы организм ребенка не смог с ней справиться.

При серьезной травме шеи будут присутствовать разрывы в большом числе капилляров, питающих спинной мозг, будут разрывы мелких нервов в районе травмы, могут быть разрывы мышц и связок шеи, повреждение или сдавливание более крупных нервов и сосудов.

Именно эти повреждения становятся причиной дальнейших проблем с развитием.

Если организм ребенка не справился с травмой, то происходит вот что: организм заживляет все травмированные области, где сохраняется кровоснабжение и где продолжает проходить нервный сигнал. Ткани в областях, которые остаются без кровоснабжения или оно ухудшено, либо погибают, либо как бы консервируются: из-за недостаточного питания их рост может замедляться вплоть до полной остановки. В особо тяжелых случаях может наступать дистрофия тканей.

Крупные кровеносные сосуды могут приобретать нарушение своих функций. То есть сосуд есть, но тонус его стенок понижается и, соответственно, уменьшается количество крови, поступающей в мозг. Также может нарушаться отток жидкости из головного мозга, что будет приводить к повышению ВЧД.

Мы говорим сейчас про очень маленькие разрушения, наступающие при травме шеи.

Повреждения в крупных кровеносных сосудах иногда можно увидеть на проверках типа УЗИ, МРТ. Но, к сожалению, ни один прибор не обладает способностью фиксировать повреждения в капиллярах и других мелких сосудах. Также не фиксируются повреждения в мелких нервах, находящихся в районе повреждения.

Если повреждается большая площадь, то последствия будут гораздо более тяжелыми.

Характер нарушений развития в этих случаях зависит от того, какие именно области головного и спинного мозгов остаются без достаточного кровоснабжения.

К сожалению, такие травмы имеют одно неприятное свойство: если организм не смог все-таки справиться с этим и восстановить нормальное (или относительно нормальное) кровоснабжение этой и смежных областей, то со временем будет происходить ухудшение в состоянии ребенка из-за прогрессирующей дистрофии поврежденных тканей. Нужны большие усилия, чтобы этого не происходило.

То, что я здесь описываю – это обобщение довольно большого количества разных случаев. На практике же каждая травма индивидуальна, как и организм каждого ребенка, поэтому проявляться все это может очень по-разному.

Каким образом можно помочь при травме шеи?

Во-первых, помогает своевременная медицинская помощь. То есть это та помощь, которая требуется при любых переломах позвоночника.

Но во многих случаях на травму, когда она случилась, не обратили внимания. Такое часто бывает при наличии родовых травм, но, к моему удивлению, это бывает и при бытовых травмах.

После того, как основные повреждения уже зажили (насколько это возможно), то требуется помощь иных специалистов.

При некоторых травмах может помочь вмешательство остеопата или хиропрактора.

Важно:

Под хиропрактикой я имею в виду современную остеопатическую технику, разработанную в Америке, а под хиропрактором – человека, успешно закончившего соответствующее учебное заведение в США и получившего право практиковать в США по этой специальности.

Я делаю эту ремарку потому, что слышу от жителей России совершенно странные вещи о том, что такое хиропрактика.

В случае, когда уже есть нарушение кровообращения и повреждены нервы, то такого вмешательства будет недостаточно для полного выздоровления.

Что же происходит у нас, в Центре Беэр Давид, с такими детьми?

Мы добиваемся восстановления кровоснабжения и восстановления поврежденных тканей.

Восстановление после тяжелой или давней травмы может занимать довольно долгое время (месяцы), его скорость также зависит от многих факторов, особенно от возможности повторной травмы в той же области.

Поэтому детям с травмой шеи в анамнезе противопоказаны следующие физические упражнения:

- Кувырки

- Прыжки на батуте

- Прыжки в воду

- Любые другие упражнения или занятия, которые могут привести к резкому повороту или сдавливанию шейных позвонков.

Естественно, следует избегать повторных травм, возможных, например, при падении со стула и прочих подобных бытовых неприятностях.

Источник

Сопутствующие нарушения при аутизме у ребенка

а) Сопутствующие нарушения при аутистическом расстройстве. Задержка умственного развития/неспособность к обучению имеется в 65-88% случаев аутистического расстройства, но только около 1% пациентов страдает синдромом Аспергера.

Возможно, это определяется спецификой современных диагностических критериев, способствующих диагностике аутистического расстройства/детского аутизма больным с социально-коммуникативными нарушениями и уровнем IQ<70, а пациентам с уровнем IQ в пределах нормы — синдрома Аспергера.

В целом же частота сопутствующей задержки умственного развития среди пациентов с расстройствами спектра аутизма составляет, вероятно, около 15%.

Эпилепсия развивается в 30-40% случаев аутистического расстройства до достижения возраста 30 лет (Gillberg, 1991с; Daniellson et al., 2005). Немногим менее половины этих случаев представлены различными типами эпилепсии (включая инфантильные спазмы) с началом в раннем детском возрасте. Вторую половину составляют случаи с началом преимущественно в период полового созревания. Однако эпилепсия может возникать даже у больных старше 20 лет, которым диагноз «аутизм» был поставлен в раннем детстве.

Сложные парциальные и генерализованные тонико-клонические судорожные припадки — это наиболее часто наблюдаемые типы эпилепсии, но часто встречаются и смешанные типы судорог; при аутизме возможен любой тип судорожного расстройства. Синдром Ландау-Клеффнера — редко встречающееся расстройство, включающее вербальную слуховую агнозию и эпилептическую активность на ЭЭГ, иногда сочетается с развернутой аутистической симптоматикой.

При аутизме судороги, возникающие в юном и более старшем возрасте, часто относительно доброкачественны, тогда как судороги, впервые появляющиеся в первые пять лет жизни имеют более злокачественное течение, а иногда являются плохим прогностическим признаком.

Нарушения зрения при аутизме встречаются часто, но могут представлять трудности для диагностики. По данным шведского исследования (Steffenburg, 1991) около половины детей с аутизмом, уровень развития которых позволял провести полное офтальмологическое обследование, имели аметропии или косоглазие, или и то, и другое.

Некоторые авторы (Hobson, 1993; Ek, 1998) полагают, что среди слепых детей, особенно если слепота вызвана так называемой «ретинопатией недоношенных», высока частота аутизма.

Снижение слуха и глухота значительно чаще встречается при аутизме, чем среди населения в целом (Rosenhall et al., 2003). Снижением слуха на 25 дБ или больше страдают около 20% детей с типичным аутизмом (Steffenburg, 1991). В клинике очень важно вовремя распознать снижение слуха и обеспечить соответствующую помощь, так как «слуховые нарушения» могут ошибочно расцениваться не как «истинное» снижение слуха, а как часть расстройства аутистического спектра.

Дисфазия и сопутствующие ей расстройства, вероятно, очень часто возникают при расстройствах аутистического спектра. Значительная часть больных аутизмом страдает экспрессивной дисфазией, «накладывающейся» на их типичную аутистическую речь и языковые нарушения. При наличии сопутствующей аутизму дисфазии можно использовать альтернативные способы коммуникации, применяемые у детей с дисфазией, но у пациентов с аутизмом без дисфазии эти методы будут не столь эффективны.

Нарушения координации движений при классическом аутизме у детей встречаются нечасто. Однако как показало исследование взрослых пациентов (von Knorring, 1991; Billstedt et al., 2005), у многих пациентов с возрастом развиваются нарушения походки, атаксические движения и общая неуклюжесть. Иногда при раннем детском аутизме встречаются гипотония и легкая атаксия (Gillberg и Coleman, 2000).

Также относительно часто у детей со спастической тетраплегией возникает недостаточность социального взаимодействия и коммуникативных функций, даже если учитывать сопутствующую тяжелую задержку умственного развития. Проявления кататонии довольно часто наблюдаются у молодых людей с заболеваниями спектра аутизма и иногда могут быть достаточно тяжелыми,— особенно у больных с относительно широким диапазоном активности — чтобы выставить отдельный диагноз кататонии.

У детей с синдромом Аспергера часто наблюдается двигательная неуклюжесть, рассматриваемая в некоторых руководствах в качестве диагностического критерия. Неуклюжесть выражена не так сильно, как при аутистическом расстройстве, но под влиянием впечатления от сохранности высших функций пациента с синдромом Аспергера складывается впечатление плохих двигательных навыков, так как в этой группе предполагаются нормальные двигательные навыки.

Данные некоторых исследований свидетельствуют, что нарушения координации у детей (включая бедность мимических движений) может быть первым явным признаком нарушения развития/необычного развития при аутизме (Teitelbaum et al., 1998).

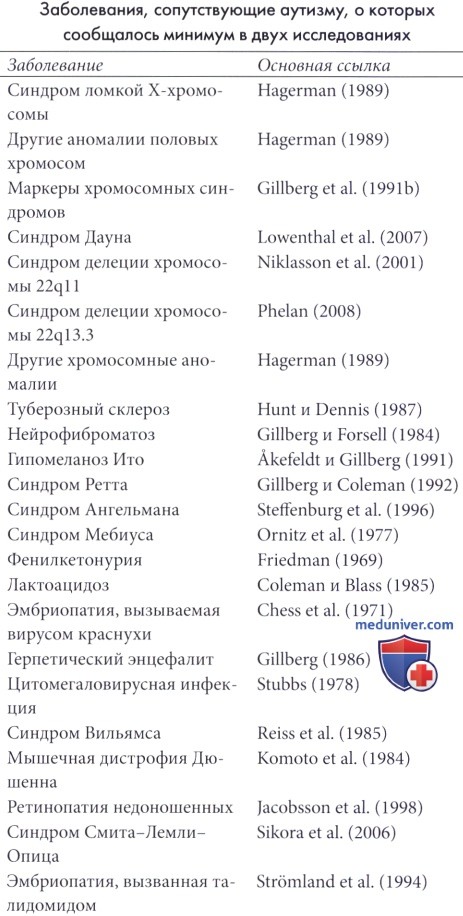

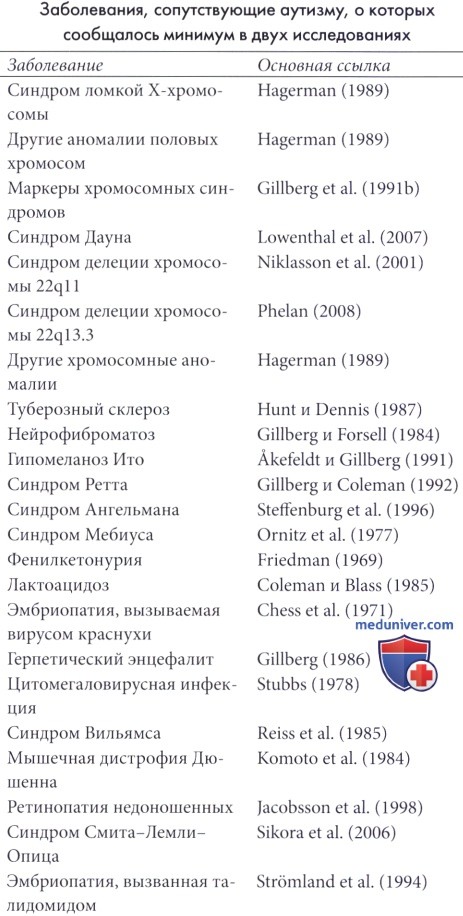

б) Заболевания, сопутствующие аутистическому расстройству. Аутизм и аутистические симптомы чаще, чем среди населения в целом, выявляются при ряде специфических медицинских состояний. И, наоборот, при аутизме высока частота таких заболеваний, как синдром ломкой Х-хромосомы и другие хромосомные аномалии, туберозный склероз, нейрофиброматоз, синдром Мебиуса и синдром Ретта. В таблице ниже приведены некоторые сопутствующие аутизму заболевания, сообщения о которых опубликованы в настоящее время.

– Также рекомендуем “Мышление и приобретенные навыки при аутизме у ребенка”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.1.2019

Источник