Азот в больших сосудах

Растворимость азота в жидкостях организма. Декомпрессионная или кессонная болезньа) Объем азота, растворенного в жидкостях тела на различных глубинах. На уровне моря в теле растворяется примерно 1 л азота. Несколько меньше половины этого объема растворено в жидкостях тела, а остальная часть — в жирах тела. Это связано с тем, что растворимость азота в жире примерно в 5 раз больше, чем в воде. После насыщения азотом тела водолаза объем азота, растворенного в теле на различных глубинах, по сравнению с объемом на уровне моря изменяется следующим образом. Для установления равновесия между давлением азота во всех тканях тела и его давлением в альвеолах требуется несколько часов. Это объясняется тем, что кровь не течет достаточно быстро, и азот не диффундирует достаточно быстро, чтобы мгновенно установилось равновесие. Азот, растворенный в жидкостях тела, достигает почти полного равновесия менее чем через 1 ч, но в жировой ткани, к которой должно быть доставлено в 5 раз больше азота и кровоснабжение которой относительно бедное, равновесие устанавливается лишь через несколько часов. Если человек остается на глубине в течение нескольких минут, в жидкостях и тканях тела растворяется незначительное количество азота, а в случае пребывания человека на глубине в течение нескольких часов и жидкости, и жировая ткань тела насыщаются азотом. б) Декомпрессионная болезнь, или высотные боли, болезнь сжатого воздуха, кессонная болезнь, паралич водолаза, дисбаризм. Если после пребывания на глубине (достаточно длительного, чтобы большое количество азота растворилось в теле) водолаз очень быстро поднимается на поверхность моря, в жидкостях его тела — внутриклеточной или внеклеточной — может появиться значительное количество пузырьков азота. Эти пузырьки в зависимости от их количества и размера способны привести к незначительному или серьезному повреждению практически любой области тела. Такое состояние называют декомпрессионной болезнью.

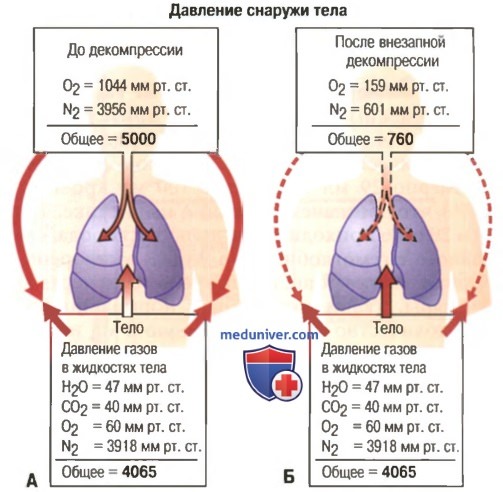

Принципы, лежащие в основе формирования пузырьков, представлены на рисунке выше. На рисунке А выше в тканях водолаза количество растворенного под высоким давлением азота (PN2 = 3918 мм рт. ст.) примерно в 6,5 раз больше нормального его количества в тканях. Пока водолаз остается на глубине, давление снаружи (5000 мм рт. ст.) сжимает все ткани тела с достаточной силой, чтобы удерживать избыток азота в растворенном состоянии. Но когда водолаз очень быстро поднимается на поверхность (для облегчения понимания просим вас изучить рисунок Б выше), давление снаружи тела становится равным лишь 1 атмосфере (760 мм рт. ст.). В то же время общее давление газов в жидкостях тела, представляющее собой сумму давлений водяных паров, углекислого газа, кислорода и азота, в общей сложности составляет 4065 мм рт. ст., 97% которого приходится на долю азота. Очевидно, эта общая величина 4065 мм рт. ст. намного больше, чем 760 мм рт. ст. с внешней стороны тела. Следовательно, газы начинают «вырываться» из растворенного состояния и формировать пузырьки, состоящие практически полностью из азота, и в тканях, и в крови, где закупоривают много мелких кровеносных сосудов. Поскольку газы могут оставаться в растворенном, «пересыщенном» состоянии длительное время, пузырьки могут не появляться достаточно долго. в) Симптомы декомпрессионной болезни. Симптомы декомпрессионной болезни связаны с газовыми пузырьками, блокирующими многие кровеносные сосуды в различных тканях. Сначала мелкие пузырьки блокируют только самые мелкие сосуды, но по мере слияния пузырьков постепенно поражаются все более крупные сосуды. В результате развивается ишемия, а иногда — и гибель тканей. У большинства людей с декомпрессионной болезнью (85-90%) основными симптомами являются боль в суставах и мышцах ног и рук. Суставная боль и обусловливает другое название этого состояния — «высотные боли». У 5-10% людей с декомпрессионной болезнью развиваются признаки поражения нервной системы: от головокружения (примерно в 5% случаев) до паралича или коллапса и бессознательного состояния (до 3% больных). Паралич может быть временным, но в некоторых случаях поражение постоянно. Наконец, примерно у 2% людей с декомпрессионной болезнью развивается «удушье», связанное с громадным числом микропузырьков, закупоривающих капилляры легких. Оно характеризуется тяжелой одышкой, часто сопровождаемой серьезным отеком легких и иногда — смертью. – Также рекомендуем “Выделение азота из тела. Сатурационное погружение” Оглавление темы “Нервная система и его физиология”: |

Источник

Правила эксплуатации криожидкости (жидкий азот), сосудов, переливных устройств и крионаборов

Жидким азотом называют криогенную жидкость без запаха и цвета. Температурный показатель криожидкости – 196 ºС.

Жидкий азот безопасен только в том случае, если при работе с данной криогенной жидкостью и емкостью, в которую она помещена, соблюдать определенные требования:

- Хранение и перемещение сосуда (даже пустого) производится только в вертикальном положении.

- При работе и перевозке сосуда избегать резких толчков и ударов по ёмкости.

- Плотное закрытие горловины сосуда при помощи посторонних предметов и пробок – запрещено! Разрешено использование только штатных крышек, которые препятствуют образованию ледяной корочки на горлышке, на внешней поверхности сосуда.

- Сосуд желательно заполнять используя специальное приспособление вроде гибкого металлорукава или спец. устройства для переливания. Период хранения жидкого азота от 54 до 213 суток.

- Если вы заполняете теплый сосуд, то требуется переливать продукт медленно и соблюдая все правила, не допуская сильного испарения и брызг жидкости.

- При переливе жидкого азота важно не допускать попадания капель жидкости на внешнюю поверхность сосуда. Если жидкий азот все-таки пролился, через 24ч необходимо проверить и убедиться, что на горловине отсутствует обледенение перед тем, как использовать сосуд снова, и перед установкой оборудования для перелива криогенного продукта.

- Не рекомендуется располагать сосуд около обогревательных приборов и под солнечными лучами.

- Кабинет, в котором находятся сосуды Дьюара с жидким азотом, должна регулярно проветриваться, т.к. азот постоянно испаряется и вытесняет кислород, что может привести к кислородной недостаточности и асфиксии.

- Не следует заполнять азотом емкость, потерявшую вакуум. Вакуумную потерю можно обнаружить так: наблюдайте за тем, образуется ли иней на внешней части сосуда.

- Если на внешней поверхности сосуда имеются повреждения или Вы обнаружили обмерзание, то важно очистить емкость от криопродукта. Запрещается самостоятельно заниматься ремонтом.

- Запрещается опускать в сосуд посторонние предметы (вату, палочки для криомассажа и др.). Инородный предмет внутри сосуда – одна из причин его порчи.

При использовании жидкого азота запрещено:

1. Хранить криожидкость в ёмкостях, не предназначенных для криогенных жидкостей

Для малых объемов жидкого азота специалисты используют специальные термосы на 1 литр и Сосуды Дьюара объемом от 6 до 50 литров.

Если азот используется постоянно и в больших объёмах, то для этого него необходимы криогенные цистерны, ёмкости, резервуары.

2. Допускать продолжительного соприкосновения жидкого азота с кожей

Если криопродукт оказывается на участке кожи, то он пропадает и не приносит вреда.

Однако, при долгом контакте участков кожи с жидким азотом человек может получить сильный ожог.

В момент соприкосновения с азотом на коже формируется изолирующая защитная оболочка из пара на доли секунды. Следовательно, на представлениях и при организации экспериментов с продуктом, специалисты не допускают соприкасания кожи с жидким азотом дольше, чем на секунду.

Так же, нельзя, чтобы жидкий азот попадал на одежду или украшения, находящиеся на частях тела человеке. В этом случае человек получает моментальный ожог.

3. Пить криопродукт

Это может привести к внутренним ожогам и к летальному исходу.

Кроме того, когда жидкий азот переходит в газообразное состояние, то он увеличивается в 700 раз, и при попадании в организм человека, азот может привести к разрыву внутренних органов.

Работа с переливным устройством для Сосудов Дьюара “Диоксид”

Работа с переливным устройством типа ПУ

1. Перед установкой переливного устройства на сосуде Дьюара следует проверить надлежащий уровень зажима и правильную высоту установки резинового уплотнителя. Уплотнитель из резины должен быть выставлен нужной высоты, а также работник должен затянуть хомуты так, чтобы переливное устройство не смещалось.

2. При установке переливного устройства на сосуд Дьюара:

- Теплообменники погружаются в жидкий азот;

- Посредством резинового уплотнителя происходит герметизация горлышка сосуда,

- Возникает давления из-за испарения криогенной жидкости;

- Происходит рост давления в емкости, и осуществляется подача жидкого азота через переливную установку

Важно наблюдать за уровнем азота в емкости. В случае, если криожидкости мало и теплообменник не в азоте, то переливное оборудование действовать не станет.

Если азота в Сосуде Дьюара достаточно, но процесс перелива прекратился, необходимо вынуть переливное устройство из сосуда Дьюара и дать теплообменнику отогреться до комнатной температуры. Отогрев теплообменника должен происходить естественным путем. Нельзя, чтобы теплообменник находился вблизи открытых источников тепла.

Строение переливного устройства типа ПУ

1. Корпус

2. Переливная трубка

3. Резиновый уплотнитель

4. Щиток

5. Рукоятка

6. Наконечник – переходник

7. Теплообменник

8. Фильтр

Работа с переливным устройством типа YDB

1. Перед установкой переливного устройства типа YDB на Сосуд Дьюара необходимо:

- установить переливной металлорукав на переливное устройство и загерметизировать резьбовой соединение металлорукава фум-лентой во избежание потери криопродукта ;

- проверить вентиль выдачи жидкости и клапан газосброса: вентиль выдачи криожидкости должен быть закрыт, а клапан газосброса – открыт;

- выставить уплотнительный штуцер на нужную высоту и зафиксировать его путем закручивания верхней гайки;

2. При установке переливного устройства на сосуд Дьюара:

- вы погружаете корпус переливного устройства в Сосуд Дьюара до уплотнительного штуцера;

- закручиваете нижнюю гайку штуцера, чтобы осуществить герметизацию горловины;

3.Для осуществления перелива жидкого азота необходимо:

- закрыть клапан газосброса и открыть вентиль выдачи жидкости;

- начать качать помпу.

После захолаживания корпуса переливного устройства и металлорукава (обычно на это уходит до 1 минуты) начинается подача жидкого азота.

4. Чтобы поддерживать процесс перелива жидкого азота необходимо периодически подкачивать помпу.

5. Для остановки перелива: откройте клапан газосброса и, после того, как жидкость перестанет переливаться – закройте вентиль выдачи жидкости.

6. Если промежутки между переливами короткие (около 20 минут), Вы можете оставить переливное устройство на сосуде Дьюара в подготовленном состоянии (предварительно открыв клапан газосброса). Не рекомендуется оставлять YDB установленным на сосуде Дьюара на длительное время в связи увеличением потерь продукта.

Важно! При работе с переливным устройством следите за уровнем давления. Для определения уровня давления на переливном устройстве установлен манометр. Не допускайте рост давления выше 0,06 Мпа! Чрезмерное избыточное давление может привести к разрушению сосуда или даже к его взрыву!

Строение переливного устройства типа YDB

1. Помпа

2. Теплообменник

3. Манометр

4. Клапан газосброса

5. Вентиль выдачи жидкости

6. Корпус

7. Уплотнительный штуцер

8. Переливной металлорукав

Работа с крионабором

1. Термос

Термос для азота надлежит применять, чтобы сделать мед. и косметологические процедуры наиболее удобным. Из сосудов Дьюара жидкий азот переливают в термос при помощи переливного устройства.

Также применение термоса отличное решение для выступлений и экспериментов.

Запрещается! Во избежание взрывов вплотную закрывать крышку термоса и при нахождении в нем жидкого азота.

2. Криомассажная палочка

Предназначена для осуществления массажа жидким азотом. На конце палочки имеются насечки, которые позволяют плотно закреплять ватные тампоны. Перед проведением процедуры специалист опускает кончик аппликатора с ватным тампоном в азот, а затем проводит палочкой по массажным линиям лица.

3. Криохирургический инструмент Криостик

Необходим для проведения криодеструкции – удаления родинок, бородавок, папиллом.

Криохирургический инструмент имеет 3 вида наконечников различного вида. Специалист пользуется тем наконечником, который по диаметру оптимально подходит для удаления новообразования.

Для осуществления процесса криодеструкции, наконечники опускают в жидкий азот, и затем быстро прикладывают к нежелательному новообразованию. Внутриклеточные и межклеточные жидкости патологических тканей замораживаются, клетки гибнут, и происходит разрушение новообразования.

После процедуры постепенно на месте разрушенных патологических тканей появляются здоровые.

Источник

Криохирургия или криотерапия – относительно эффективная и неинвазивная процедура при лечении многих кожных проблем, особенно злокачественных новообразований кожи, бородавок и воспалительных заболеваний.

Это широко применяемая терапия, обычно проводимая с использованием жидкого азота, двуокиси углерода и закиси азота. Быстрое замораживание вызывает разрушение внутриклеточных органелл с последующим прямым повреждением клеток, воспалением и измененными повреждениями сосудов.

Преимущества криохирургии – неинвазивность и относительно короткое время лечения. Побочные эффекты включают боль, образование волдырей, гиперпигментацию, а иногда и шрамы или снижение чувствительности.

Что такое криотерапия? Можно ли считать метод новым?

Криохирургия (от греч. Kry´os – холод, лед) – метод лечения, заключающийся в местном контролируемом разрушении тканей путем их замораживания.

Самые ранние упоминания о лечении этим методом относятся к древнему Египту, и датируемы 2500 годом до нашей эры. Египтяне использовали холодные компрессы для уменьшения воспаления. Писали об этом методе самые известные врачеватели прошлого.

Например, еще Гиппократ (460–370 гг. до н.э.) заметил, что охлаждение уменьшает боль, отек и кровотечение, вызванные травмой. Цельсус описывал холодовой некроз кожи в 25 году нашей эры. А сообщения Галена о потере чувствительности после охлаждения относятся к 177 году.

Началом современной криотерапии считаются работы Арнотта (1855 г.) о влиянии низкой температуры на неопластические изменения. Прорывом, позволившим использовать низкие температуры в медицине, стала конденсация воздуха и других газов в конце XIX века. Первым дерматологом, применившим в 1885 году низкую температуру для лечения кожного туберкулеза был Герхардт.

Сам термин «криотерапия» был введен в 1902 году немецким дерматологом Юлиусбергом. Он также был первым, кто применил «криоспрей» в виде спрея сжатого углекислого газа.

Криоспрей

Криоспрей

Развитие современной криохирургии было форсировано в 1961 году, когда американские хирурги Купер и Ли использовали жидкий азот в таламотомии. Последние три десятилетия принесли быстрое развитие криохирургии и сделали ее одной из наиболее распространенных форм хирургического лечения кожных заболеваний.

Препараты, используемые в криотерапии

В криохирургических устройствах в качестве хладагентов используются сжиженные газы, называемые криогенными жидкостями. Они безопасны в использовании, негорючие и химически неактивны. Чаще всего используются:

- жидкий азот с температурой кипения – 195,8 o C;

- закись азота с температурой кипения – 88,7 o C;

- углекислый газ с температурой кипения – 78,9 о С (3, 7).

Углекислый газ

Углекислый газ

Применяют в криотерапии еще «снежную пасту». Это смесь сухого льда, то есть твердого диоксида углерода, со спиртом, эфиром или ацетоном (соотношение 1:15).

В современных устройствах криохирургии используются три основных метода снижения температуры, например, с помощью физических явлений:

- изменение состояния с жидкого на газовое;

- адиабатическое расширение или эффект Джоуля-Томсона;

- термоэлектрический эффект.

Выбор метода замораживания зависит от типа поражений, а также от опыта и предпочтений дерматолога.

Методы, используемые в криотерапии

Существует три метода лечения.

- Deep steak.

- Точечная заморозка.

- Контактный метод.

«Deep steak» – замораживание с использованием тампонов, погруженных в жидкий азот. Этот метод можно использовать только для лечения доброкачественных и неглубоких поражений.

Этот вариант лечения создает самый высокий риск передачи инфекции из всех возможных. Таким образом, могут передаваться вирусы HSV, HPV, HBV и HIV, если лечить сочащиеся и кровоточащие поражения.

Профилактическая мера этого метода – использовать новый тампон каждый раз, когда его окунают в азот. Также рекомендуется заполнять небольшие сосуды, отдельные для каждого пациента, и не заливать неиспользованный азот назад в основной резервуар.

Deep steak – замораживание с использованием тампонов

Deep steak – замораживание с использованием тампонов

«Точечная заморозка» – метод распыления, использующий жидкий азот или закись азота в качестве хладагента. Применяется при лечении очагов диаметром до 2 см. Рекомендуется распылять с расстояния 1 см, не перемещая выход газа выше центра поражения.

Эта процедура позволяет лучше оценить зону замерзания по сравнению с методом, при котором сопло устройства перемещается по блюму в виде сетки или расширяющихся кругов. Поэтому более крупные очаги следует лечить этим методом поэтапно, разделяя их на сегменты диаметром около 2 см.

Модификации метода распыления для ограничения площади замороженной ткани: «метод открытого распыления» с использованием цилиндрических экранов различного диаметра и «метод закрытого распыления», при котором экран образует закрытую камеру.

Точечная заморозка

Точечная заморозка

«Контактный метод», называемый аппликационным методом, с использованием закрытых криоаппликаторов, с использованием в качестве хладагента в основном закиси азота, реже жидкого азота и двуокиси углерода.

В зависимости от набора насадок этот метод позволяет лечить поражения от точечных до диаметром в несколько сантиметров. Высыпания на больших площадях можно лечить аппликаторами по методу перекрытия полей.

Контактный метод рекомендуется при лечении поражений, расположенных в труднодоступных местах. Это позволяет строго ограничить область замораживания запланированным местом, тем самым снижая риск повреждения окружающих тканей.

Время обработки больше, чем при методе распыления. Достижению более глубокого некроза этим методом способствуют: нанесение нейтрального геля на кожу в месте обработки, охлаждение кончика только после его нанесения на кожу,

Патомеханизм низких температур. Как работает криотерапия

Все морфологические, биохимические и физиологические явления, сопровождающие замерзание, прямо или косвенно являются следствием образования кристаллов льда.

Степень повреждения ткани зависит от скорости падения температуры, продолжительности воздействия на клетки температур ниже нуля, самой низкой температуры, достигаемой в ткани, и скорости оттаивания.

Медленное охлаждение тканей (от -5 до -15 o C) вызывает образование крупных кристаллов льда во внеклеточной среде. Увеличение концентрации электролитов в оставшемся объеме жидкости вызывает изменение градиентов концентрации между внеклеточной и внутриклеточной средой. Это способствует обезвоживанию и сокращению клеток. Эти изменения могут нарушить фосфолипиды клеточных мембран и нарушить их непрерывность. Гипертоническая среда внутри клетки способствует выходу ее компонентов за пределы клеточной мембраны. Обезвоживание клеток также разрушает лизосомы.

Однако внеклеточный лед не является основной причиной повреждений. Быстрое замораживание вызывает одновременное образование внеклеточного и внутриклеточного льда. Количество кристаллов льда увеличивается с увеличением скорости замерзания, а их размер уменьшается.

- Присутствие кристаллов льда внутри клетки вызывает повреждение митохондрий и эндоплазматической сети. Поэтому первичные нарушения касаются плазматических мембран.

- Во-вторых, есть изменения в белках и ферментах. Синтез ДНК подавляется.

Чем выше скорость замораживания, тем больше степень образования внутриклеточного льда и больше повреждения клеток.

Процесс оттаивания имеет большое влияние на выживаемость клетки. Быстрое оттаивание дает клеткам больше шансов на выживание по сравнению с медленным оттаиванием. Это связано с процессом перекристаллизации, то есть объединением мелких кристаллов льда в более крупные. Рекристаллизация особенно усиливается при медленном размораживании тканей. Степень повреждения увеличивается с увеличением объема кристаллов.

Схематическое представление гипотезы двухфакторного повреждения клеток при замораживании — оттаивании

Схематическое представление гипотезы двухфакторного повреждения клеток при замораживании — оттаивании

Поэтому в случае лечения криотерапией оптимальной процедурой является быстрое замораживание тканей, использование достаточно длительного времени крио-нанесения, медленное естественное размораживание (со скоростью не более 10 ° C / мин) и, возможно, повторение цикла замораживания-оттаивания, что увеличивает вероятность гибели клеток.

Прямое действие криомедроза усугубляется развитием сосудистых изменений во время и после процедуры. Во время замерзания сосуды сужаются, что приводит к торможению кровотока и застоя крови в области, подверженной воздействию низкой температуры.

- Большинство капилляров поражается сразу.

- В средних сосудах (сечением более 0,33 мм) циркуляция прекращается через несколько дней.

- В более крупных сосудах криохирургия не вызывает сокращения, и они сохраняют свою функцию.

Примерно через 30 минут после замерзания кровообращение возвращается, сопровождаемое быстрым повышением температуры. Расширение капилляров и мелких вен наблюдается при наличии загустителей крови и микроэмболий. Это способствует угнетению кровообращения, гипоксии и гибели клеток.

Также наблюдаются изменения ультраструктуры стенок сосудов, вызывающие увеличение их проницаемости и массивный экссудат. Кровотечение может возникнуть из-за вскрытия артериовенозных соединений в поврежденном месте. Через 2-3 часа после замораживания кровоснабжение снова снижается, и это явление усиливается в течение следующих 12 часов.

В ткани, непосредственно окружающей зону замерзания, наблюдается усиление сосудистого кровотока при понижении температуры и с большей интенсивностью после оттаивания, что проявляется эритемой окружающей кожи.

Описанные изменения в клетках и тканях проявляются характерным для криотерапии макроскопическим изображением:

- Во время лечения наблюдается замерзание и изменения консистенции участка;

- После отморожения тканей появляется покраснение, связанное с гиперемией в этой области, а затем быстро нарастающий отек;

- Через несколько часов появляется экссудация или волдырь. Скорость образования пузырей зависит от местоположения замороженного очага – в случае поражения лица волдырь появляется через несколько минут, в случае операции на стопе только через несколько дней.

- Волдырь держится около 7-10 дней, затем на 2-3 недели образуется струп;

- После отпадения струпа виден свежий светло-розовый рубец, который через несколько месяцев становится бледнее и менее заметным.

Во время процедуры не используется анестезия. Сама процедура в целом безболезненна, при замерзании пациент может ощущать “жжение”. Сразу после процедуры могут появиться боли в фазе оттаивания, которые быстро проходят.

Чувствительность к криотерапии разных компонентов кожи

- Соединительная ткань. Характерна низкая чувствительность соединительнотканных волокон к низким температурам. В результате после криотерапии коллагеновая сетка образует каркас, вокруг которого происходит обновление клеток. Это способствует достижению очень хороших косметических результатов после процедуры.

- Опухоли. То же свойство коллагеновых волокон делает возможным глубокое замораживание опухолей над хрящевой и костной тканью и приводит к более быстрому восстановлению нормальных ощущений в рубце за счет восстановления аксона, состоящего из коллагеновых волокон.

- Волосяные фолликулы. Несмотря на то, что они находятся глубоко в коже, проявляют высокую чувствительность к понижению температуры. Это может ограничить использование криотерапии, но ее также можно использовать в этом лечении.

- Меланоциты. Воздействие низкой температуры на меланоциты зависит от продолжительности процедуры. После короткого замораживания 5-15 сек. электронная микроскопия показывает нормальные меланоциты и кератиноциты, содержащие зрелые меланосомы. Замораживание продляется до 30 сек. и повторяется дважды, это приводит к заметному уменьшению количества меланоцитов и полному исчезновению меланосом в кератиноцитах. Обесцвечивание происходит из-за присутствия меланина в эпидермисе. Независимо от продолжительности, замораживание оставляет обесцвечивание, которое сохраняется не менее 6 месяцев. Столь длительное сохранение обесцвечивания и медленное исчезновение после процедуры может быть связано с повреждением нервных окончаний кожи (гипотеза о влиянии нейрогенных факторов на синтез меланина или миграцию меланоцитов).

Криостимуляция

Обсуждая влияние низкой температуры на клетки и ткани, нельзя игнорировать феномен криостимуляции, то есть стимуляции иммунной системы, вызванной действием холода. Это явление наблюдалось во время криотерапевтического лечения неопластических опухолей.

Например, во время паллиативного лечения меланомы с множественными кожными метастазами наблюдалась регрессия незамороженных метастазов. Это было связано с появлением цитотоксических лимфоцитов и других иммунных клеток, нацеленных на опухолевые клетки. Это явление в настоящее время объясняется двумя механизмами:

- Высвобождение многочисленных цитокинов и других иммуногенов, разрушенных при замораживании опухолевых клеток, может способствовать развитию зрелых эффекторных клеток и увеличивать экспрессию частиц адгезии ICAM, а также частиц MHC на неопластических клетках (во многих случаях было продемонстрировано их отсутствие или уменьшение количества).

- Повышение экспрессии антигенов MHC класса II и активация вспомогательных клеток CD4 + и антигенпрезентирующих клеток. Это могло привести к стимуляции и созреванию цитотоксических лимфоцитов, разрушающих отдаленные метастазы опухоли.

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ в клинику ДИАНА

Вы можете записаться по бесплатному номеру телефона 8-800-707-15-60 или заполнить контактную форму. В этом случае мы свяжемся с вами сами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter