Бронхиальные сосуды участвуют в питании

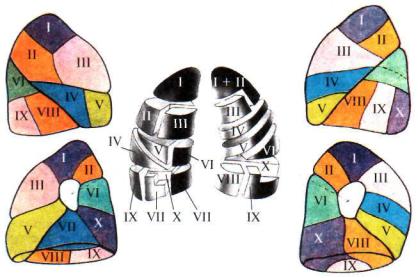

Рис. 5.11. Сегменты легких.

мышцы и мышцы живота. В усиленном выдохе участвуют все мышцы живота и спины.

Дыхательная функция легких зависит от особенностей их вентиляции, диффузии газов через легочную мембрану и ка пиллярного кровотока в малом круге кровообращения.

Вентиляция и кровоток в легких, как правило, неравномер ны. В области верхних отделов вентиляция и особенно крово ток по системе легочной артерии хуже. Преобладание вентиля ции над кровотоком обусловливает лучшую артериализацию крови, оттекающей от верхних отделов легких, и наоборот.

Для стабилизации состояния альвеол важное физиологиче ское значение имеет состояние системы сурфактанта. При его недостатке падает растяжимость легких и резко нарушается газообмен.

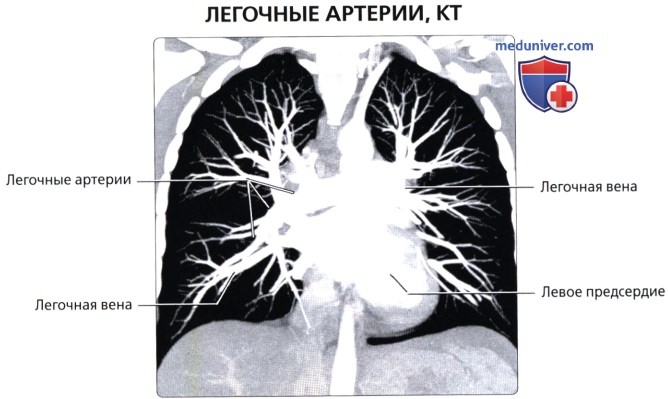

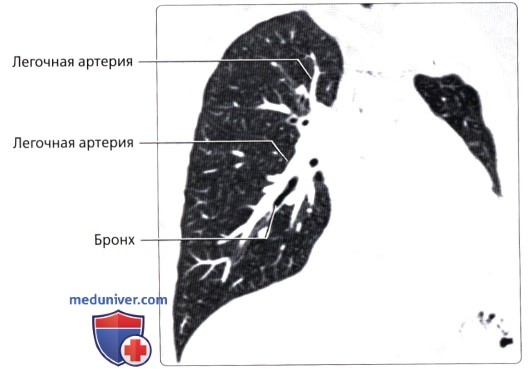

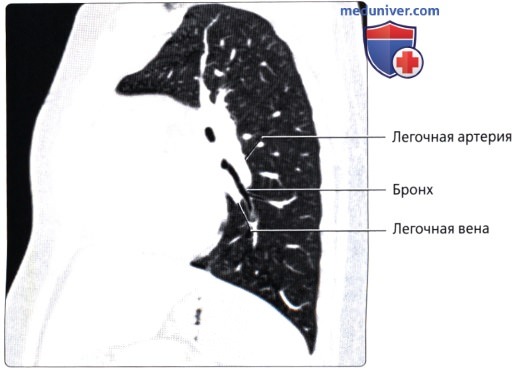

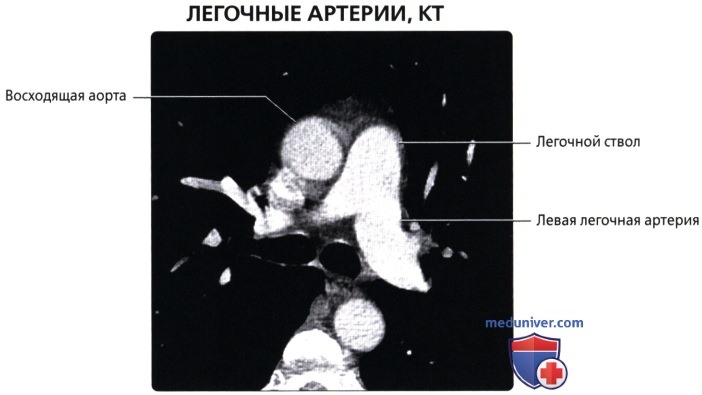

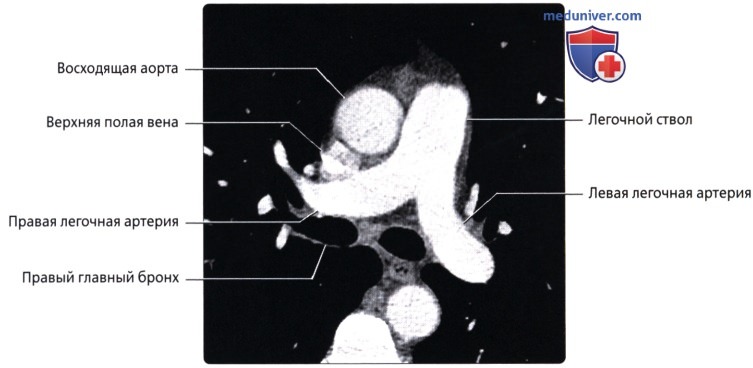

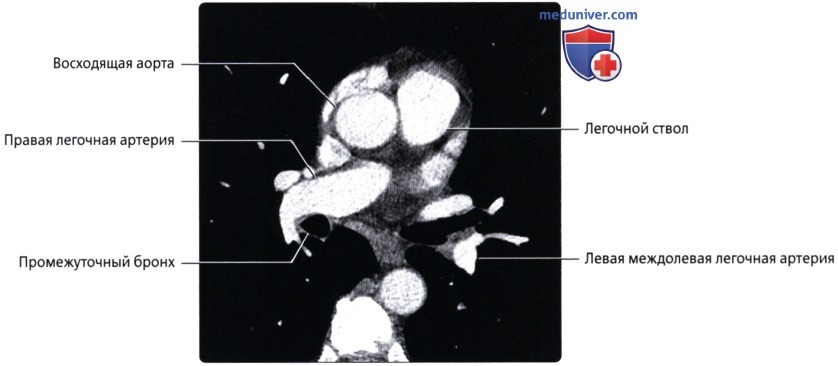

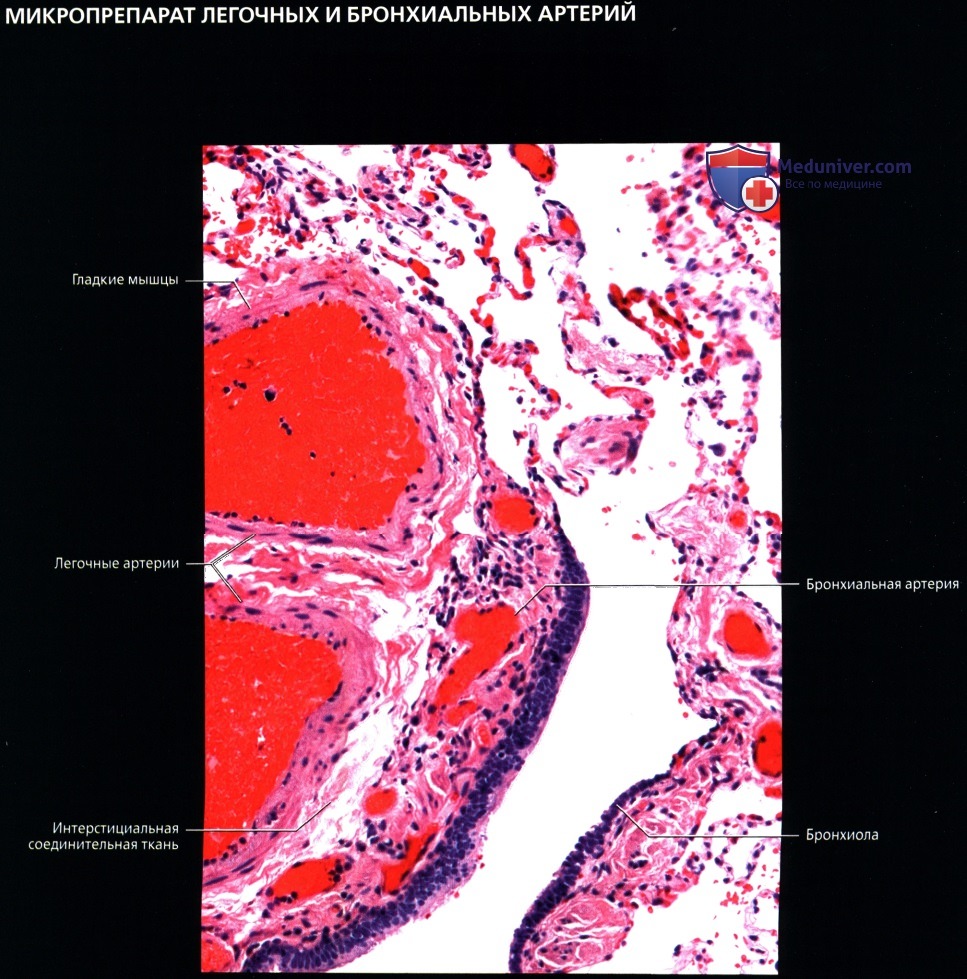

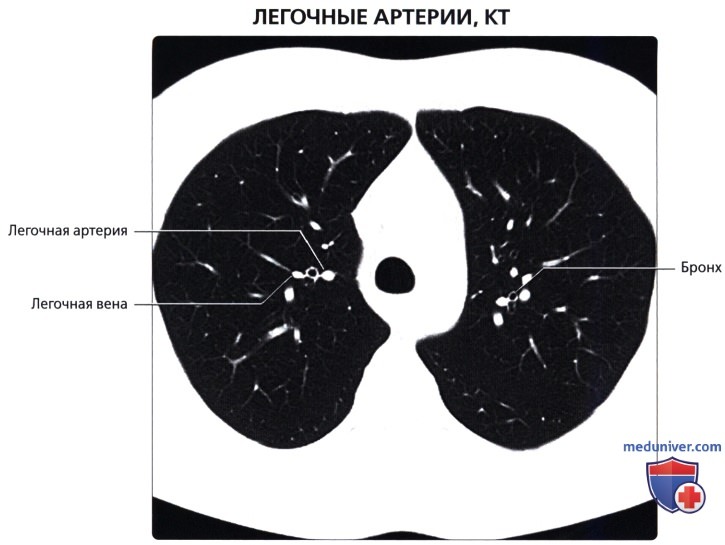

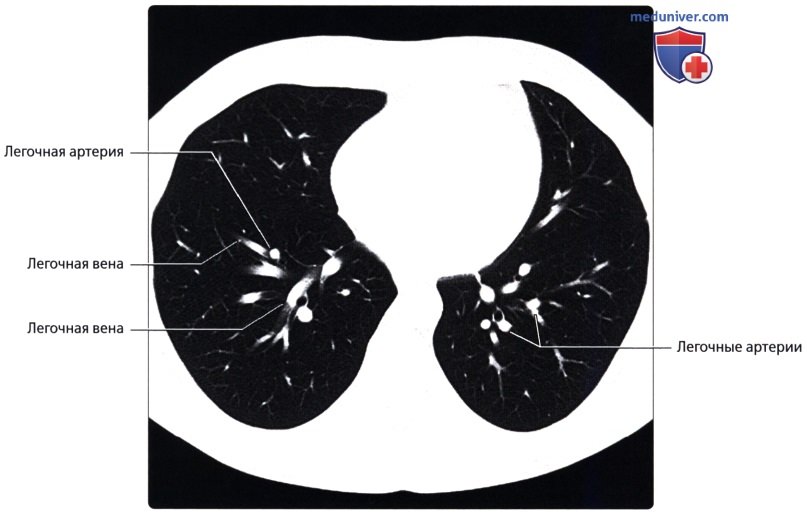

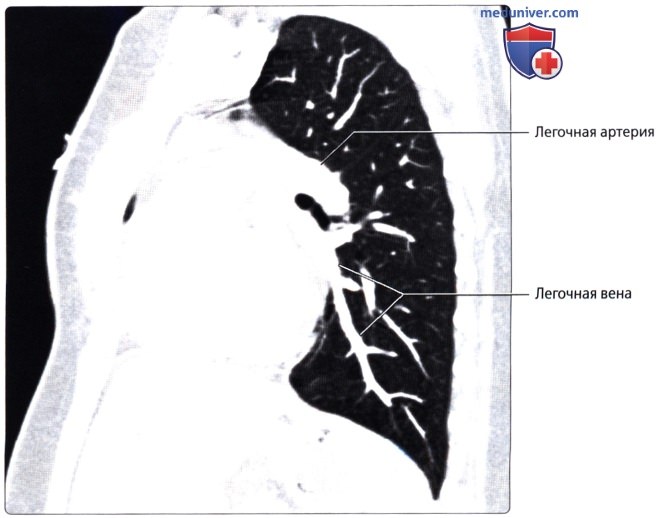

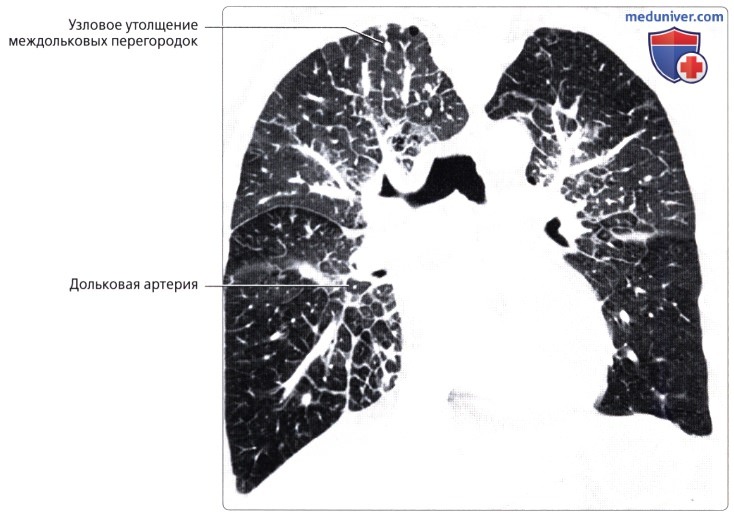

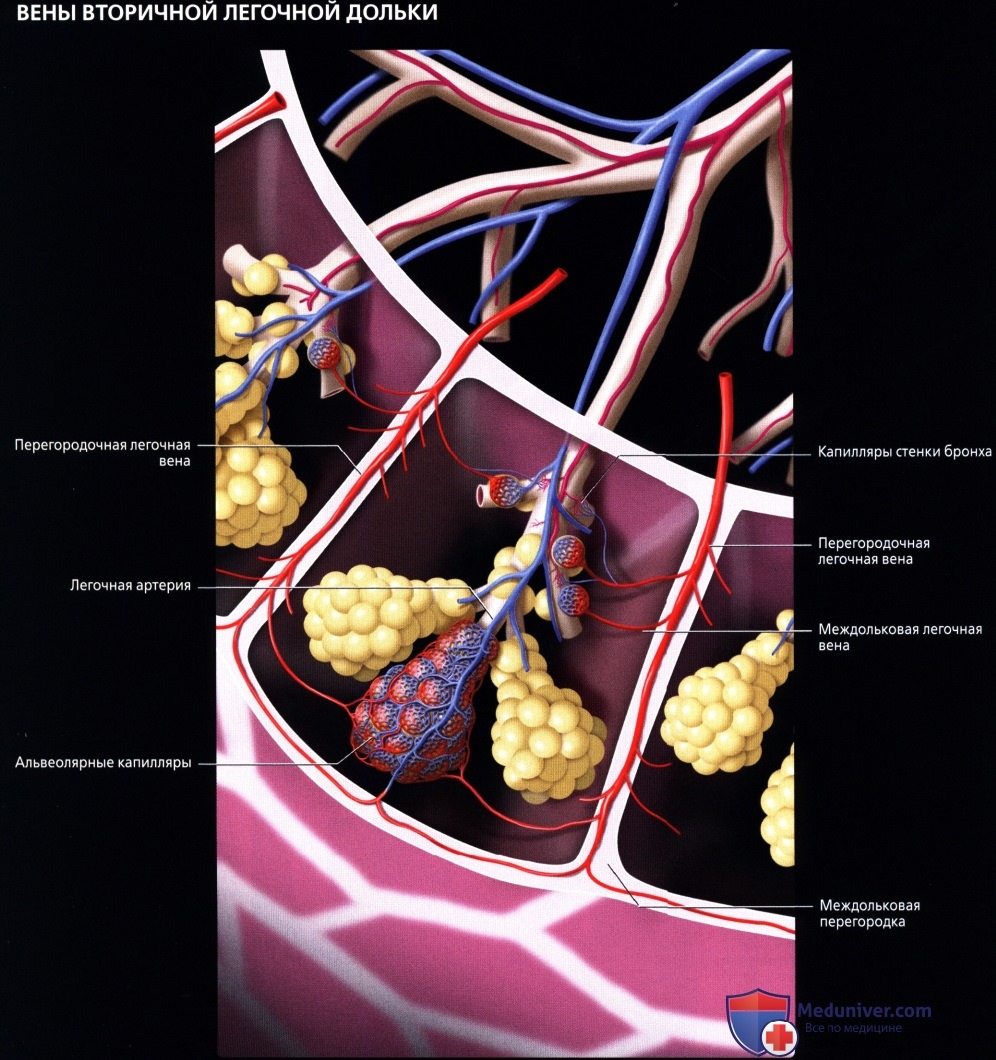

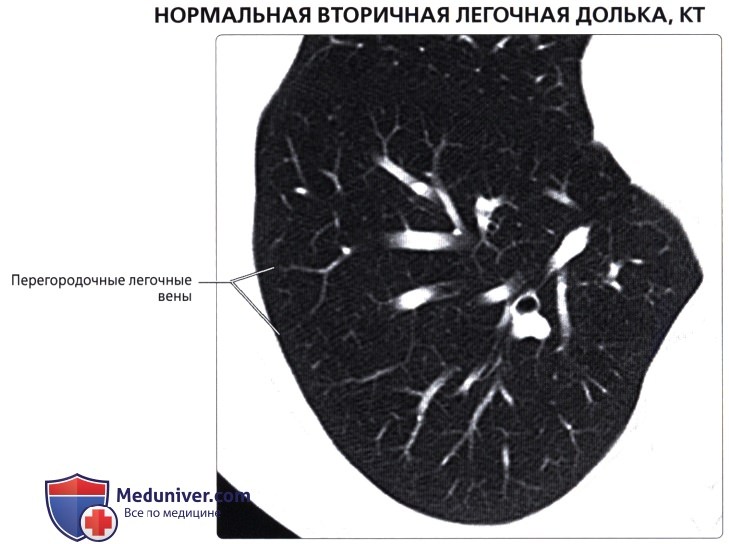

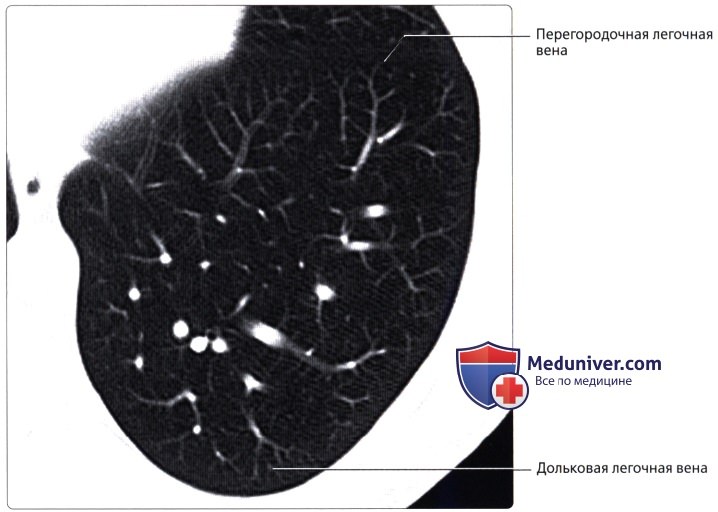

Кровеносные сосуды легких представлены легочной артери ей и ее ветвями (малый круг кровообращения), бронхиальны ми артериями (большой круг). Правая и левая ветви легочной артерии отходят от легочного ствола и несут венозную кровь для газообмена. Они делятся на сегментарные, субсегментар ные и значительно более мелкие внутридольковые сосуды. Тип деления в основном дихотомический и соответствующий деле-

79

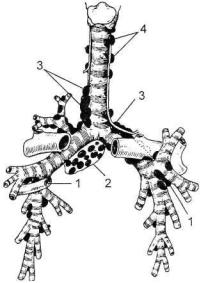

Рис. 5.12. Бронхиальные артерии (схема) и варианты их ветвления (а, б, в).

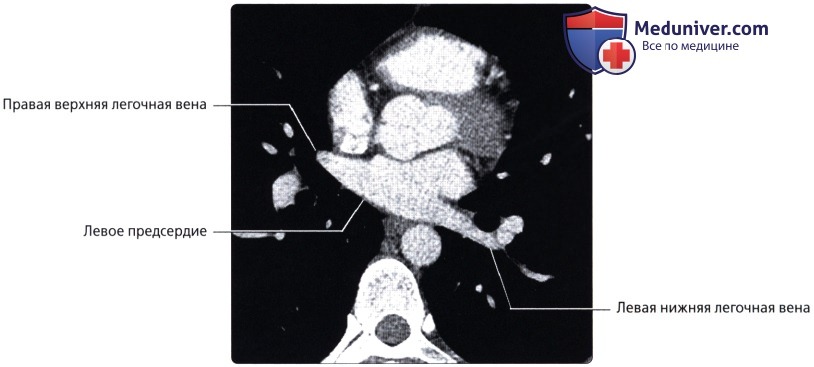

нию бронхов. Артериолы пе реходят в прекапилляры, ко торые располагаются между альвеолярными ходами и дают начало капиллярам. Диаметр альвеолярных капилляров 6- 12 мкм. Капилляры образуют посткапилляры, из которых затем формируются венулы и легочные вены.

Бронхиальные артерии от ходят от аорты или межребер ной артерии, несут артери альную кровь и обеспечивают кровоснабжение легких (рис. 5.12). Добавочные бронхиаль ные артерии могут отходить от правой подключичной ар терии, правого щитошейного ствола, внутренних грудных артерий. Общее число брон хиальных артерий от 2 до 6. Чаще имеются 4 бронхиаль ные артерии – по 2 к право му и левому бронхам. Диа метр этих артерий у начала достигает 0,2-0,25 см. Мно гочисленные ветви бронхи альных артерий анастомози-

руют с нижними щитовидными артериями, артериями пище вода и средостения. На уровне мелких ветвей системы легоч ной и бронхиальных артерий анастомозируют между собой, образуя широкую сеть артерио-артериальных соединений.

Систолическое давление в легочном стволе равно 16- 30 мм рт. ст., диастолическое – 5-14 мм рт. ст. В бронхиаль ных артериях давление близко к аортальному и в фазу систо лы равно 110-120 мм рт. ст.

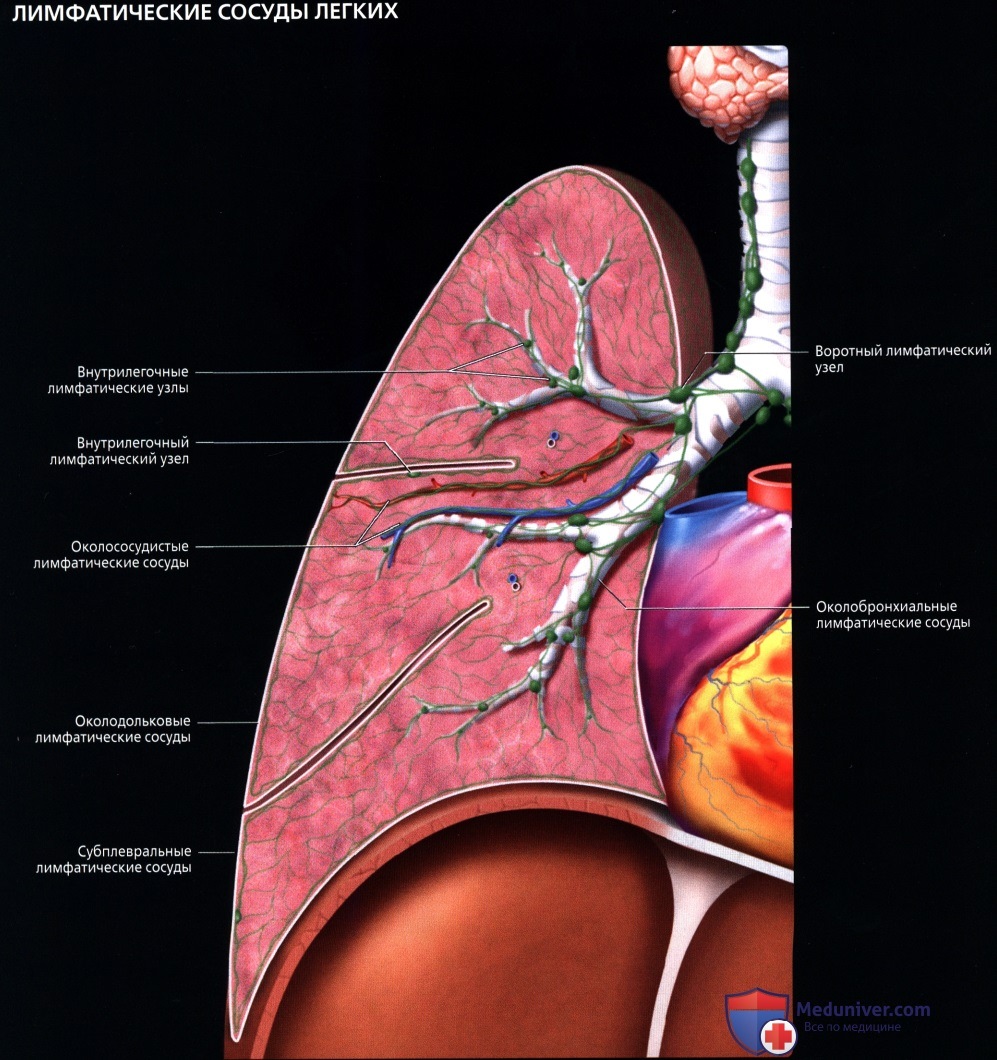

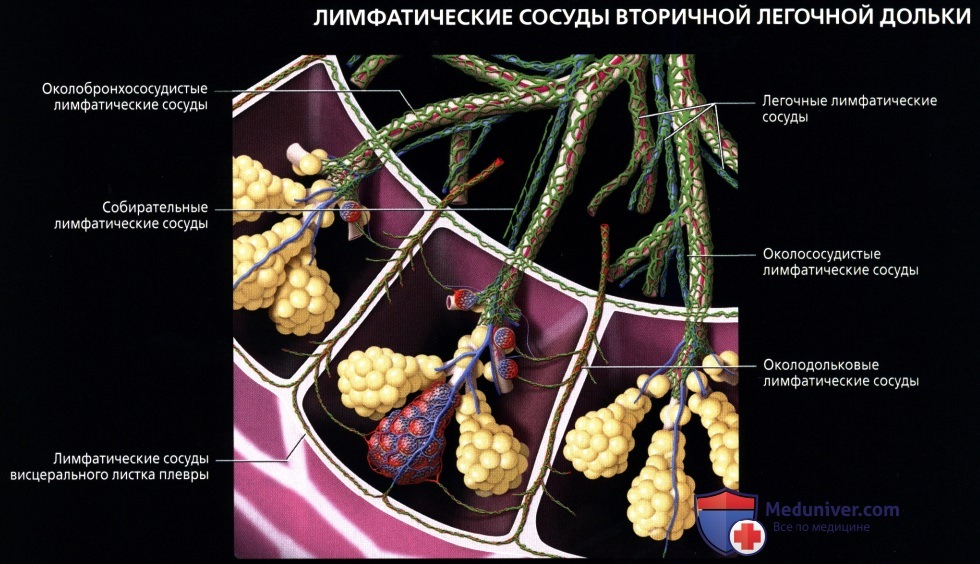

5.6. Лимфатическая система легких

Лимфатическая система легких состоит из лимфатических капилляров, лимфатических сосудов и лимфатических узлов.

80

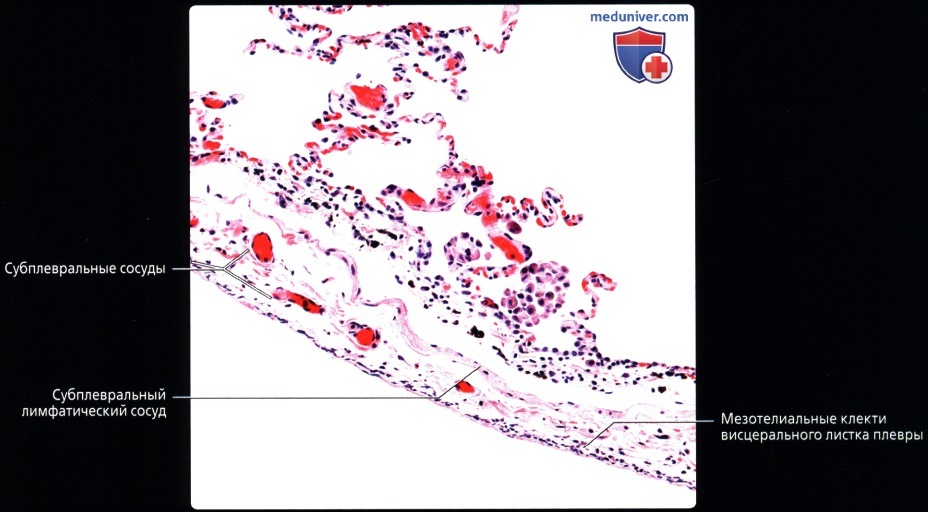

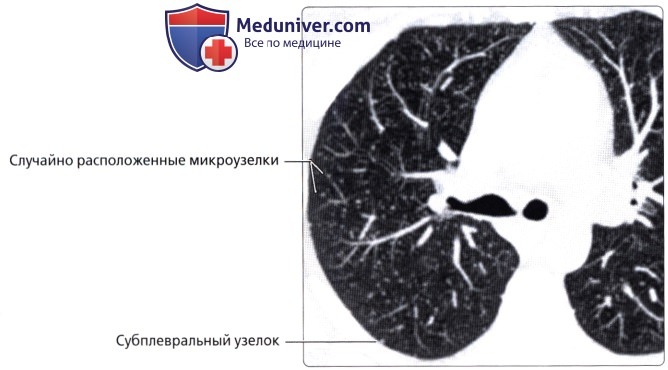

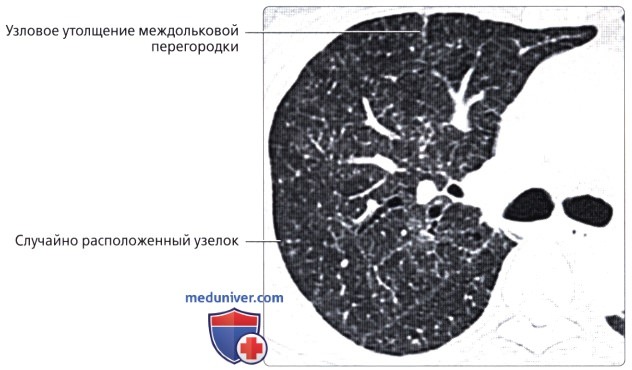

В легких различают две сети лимфатических капилляров – поверхностную и глубокую. Поверхностная сеть расположена в висцеральной плевре, а глубокая – в паренхиме легких. Обе сети широко анастомозируют между собой и образуют единую лимфокапиллярную сеть. Лимфатические капилляры внутри легочных долек и между ними, вокруг бронхиол и кровенос ных сосудов, в подслизистом слое бронхов образуют внутриорганные лимфатические сплетения и, соединяясь, лимфати ческие сосуды легкого. Далее лимфатические сосуды образуют коллекторы и по ходу внутрилегочных кровеносных сосудов направляются к внутриорганным (бронхопульмональным) и внеорганным лимфатическим узлам.

Диаметры лимфатических узлов очень вариабельны – от 1 до 50 мм. Снаружи лимфатический узел покрыт соединитель нотканной капсулой, от которой внутрь идут тонкие трабекулы. Они разделяют на отсеки лимфоидную паренхиму узла, в которой различают корковый и мозговой слои. В корковом слое находятся округлые лимфоидные узелки с преобладани ем В-лимфоцитов, а на границе с мозговым слоем – Т-лим- фоцитов. Вся паренхима лимфатического узла пронизана си нусами. В подкапсульный синус впадают сосуды, приносящие лимфу. Затем лимфа проходит через мелкопетлистую сеть си нусов мозгового слоя. Эта сеть состоит из ретикулярных воло кон, лимфоцитов (преимущественно В-типа), макрофагов, плазматических и других клеток. Отток лимфы из лимфатиче ского узла осуществляется через воротный синус, из которого лимфатические сосуды направляются в другие лимфатические узлы или протоки.

Во время прохождения через ретикулярно-клеточную сис тему синусов лимфатического узла лимфа фильтруется. Задер живаются частицы погибших клеток, пылевые частицы, та бачная пыль, опухолевые клетки, МБТ.

Лимфатические узлы являются компонентом иммунной системы и играют важную роль в противотуберкулезном и про тивоопухолевом иммунитете. МБТ в зависимости от степени противотуберкулезного иммунитета подвергаются в лимфати ческих узлах завершенному или незавершенному фагоцитозу.

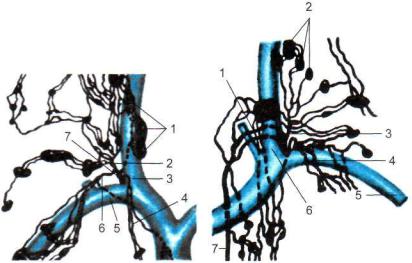

Внутриорганные бронхолегочные лимфатические узлы рас полагаются в местах деления бронхов и соединяются между собой межузловыми лимфатическими сосудами. Общее число знутриорганных лимфатических узлов широко варьирует – от 4 до 25. Диаметры лимфатических узлов также весьма разли чаются – от 1 до 26 мм. Выносящие лимфатические сосуды знутриорганных бронхолегочных лимфатических узлов на правляются к внеорганным лимфатическим узлам. Располо жение и названия внеорганных (внутригрудных) лимфатиче ских узлов представлены на рис. 5.13.

Различают бронхопульмональные, бифуркационные (ниж-

81

ние трахеобронхиальные), па- | ||||||||||

ратрахеальные | (верхние | тра | ||||||||

хеобронхиальные) | лимфати | |||||||||

ческие узлы. | ||||||||||

Внеорганные | бронхопуль- | |||||||||

мональные | лимфатические | |||||||||

узлы расположены в | области | |||||||||

корней | легких, вокруг | глав | ||||||||

ных бронхов и сосудов, в ле | ||||||||||

гочной связке и соединяются | ||||||||||

между | собой | короткими | ме | |||||||

жузловыми | лимфатическими | |||||||||

сосудами. В | эти | лимфатиче | ||||||||

ские | узлы | впадают | также | |||||||

лимфатические сосуды пище | ||||||||||

вода, сердца, диафрагмы. | ||||||||||

Из | внеорганных | бронхо- | ||||||||

пульмональных | лимфатиче | |||||||||

ских | узлов | выносящие | лим | |||||||

фатические сосуды направля | ||||||||||

Рис. | 5.13. Топография внеорган | ются в основном к бифурка | ||||||||

ционным узлам. В некоторых | ||||||||||

ных | лимфатических узлов | средо | случаях | выносящие | сосуды | |||||

стения [по Г. Корнингу, 1936]. | ||||||||||

могут | впадать | непосредствен | ||||||||

1 – бронхопульмональные, | 2 – би | |||||||||

фуркационные, 3 – трахеобронхиаль | но в грудной проток, | около | ||||||||

ные и нижние паратрахеальные, 4 – | пищеводные | или | предаорто- | |||||||

верхние паратрахеальные лимфатиче | каротидные | лимфатические | ||||||||

ские узлы. | узлы. Число бифуркационных | |||||||||

лимфатических узлов | варьи | |||||||||

рует от 1 до 14, а их диаметр – от 3 до 50 мм. Самый крупный лимфатический узел обычно находится под правым главным бронхом. Выносящие лимфатические сосуды бифуркацион ных узлов направляются вверх вдоль главных бронхов и тра хеи к паратрахеальным лимфатическим узлам. В большинстве случаев они впадают одновременно как в правые, так и в ле вые паратрахеальные лимфатические узлы, нередко в шейные, а иногда в правый яремный ствол или в правый венозный угол, образованный слиянием правой внутренней яремной и подключичной вен.

Паратрахеальные лимфатические узлы расположены справа и слева в тупом углу между трахеей и соответствующим глав ным бронхом и распространяются в виде цепочки вдоль боко вого края трахеи вверх до уровня подключичной артерии. Их число варьирует от 3 до 30, а диаметр – от 2 до 45 мм справа и от 2 до 20 мм слева.

Из правых паратрахеальных лимфатических узлов вынося щие лимфатические сосуды идут вверх к шее и в большинстве случаев впадают в правый яремный ствол или в правый ве-

82

Рис. 5.14. | Лимфатические стволы | Рис. 5.15. Грудной проток у места | |||||||

у места их впадения в правый ве | его впадения в левый венозный | ||||||||

нозный | угол – место слияния | угол – место | слияния | левых | |||||

правых внутренней | яремной и | внутренней | яремной и | подклю | |||||

подключичной вен. | чичной вен. | ||||||||

1 – правые боковые яремные лимфа | 1 – дуга грудного протока; 2 – левые | ||||||||

тические узлы; 2 – правый яремный | |||||||||

боковые яремные лимфатические уз- | |||||||||

ствол; 3 – правая | внутренняя | ярем | |||||||

лвг; | 3 – левый яремный ствол; 4 – | ||||||||

ная вена; | 4 – правый | бронхомедиа- | |||||||

левый подключичный ствол; 5 – ле | |||||||||

стинальный ствол; | 5 – правая | под | |||||||

вая | подключичная | вена; | 6-левая | ||||||

ключичная | вена; | 6 – правый | под | ||||||

внутренняя яремная | вена; | 7 – груд | |||||||

ключичный | ствол; | 7 – правый | лим | ||||||

ной проток [по М. А. Сапину, 1986]. | |||||||||

фатический проток [по М. А. Сапи- | |||||||||

ну, 1986]. | |||||||||

нозный угол (рис. 5.14). Гораздо реже они впадают в другие близко расположенные лимфатические узлы или непосредст венно в грудной проток. Слева выносящие лимфатические со суды из паратрахеальных лимфатических узлов, как правило, впадают в грудной проток (рис. 5.15), реже – в правые трахеобронхиальные лимфатические узлы.

Лимфа из легких и бронхов через лимфатические узлы сре достения поступает в основном через грудной проток и в меньшем количестве через правый яремный лимфатический ствол в венозное русло. Однако при блокаде лимфатических путей, повышении венозного давления или изменениях внутригрудного давления возможен и периодический ретроград ный ток лимфы.

Источник

| ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Источник

В целом легкие имеют вид губчатых, пористых конусовидных образований, лежащих о обеих половинах грудной полости.

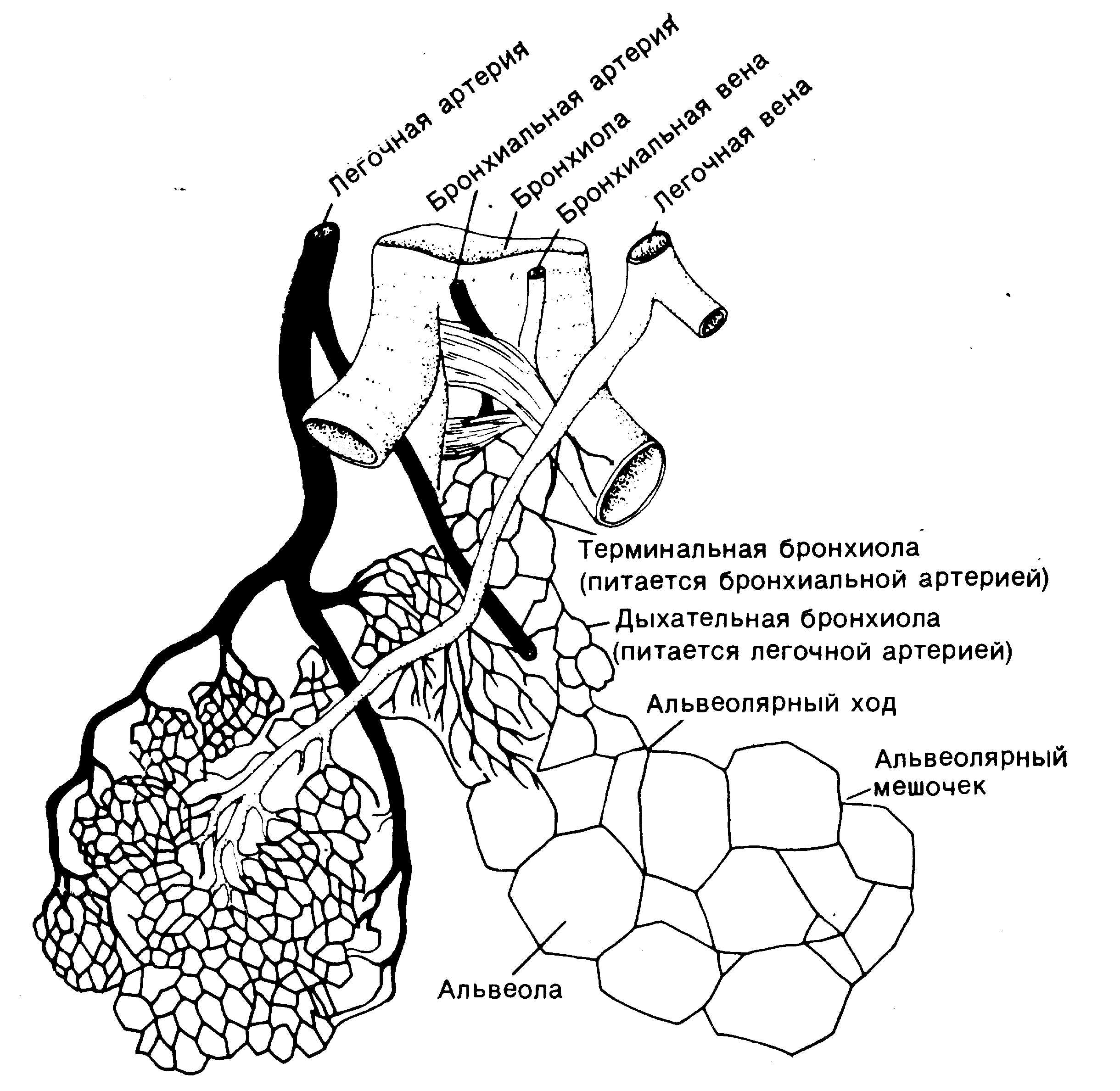

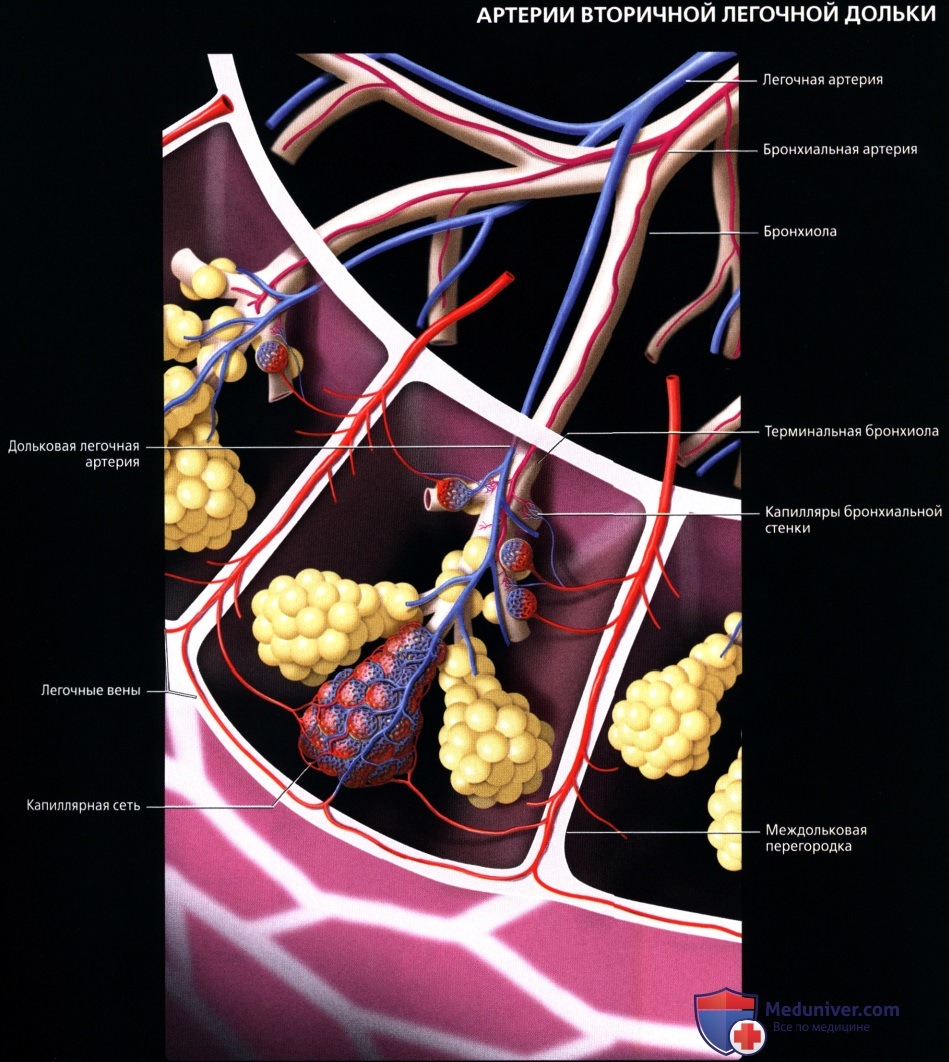

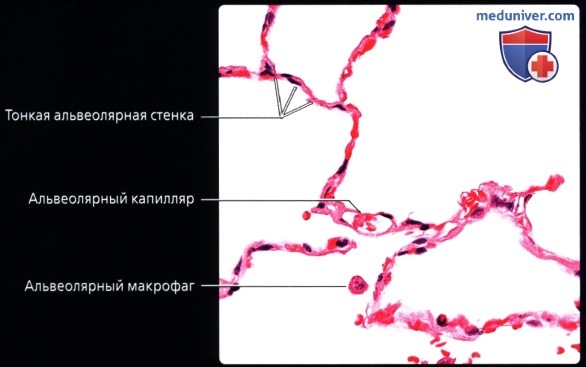

Наименьший структурный элемент легкого – долька (рис.4 .)

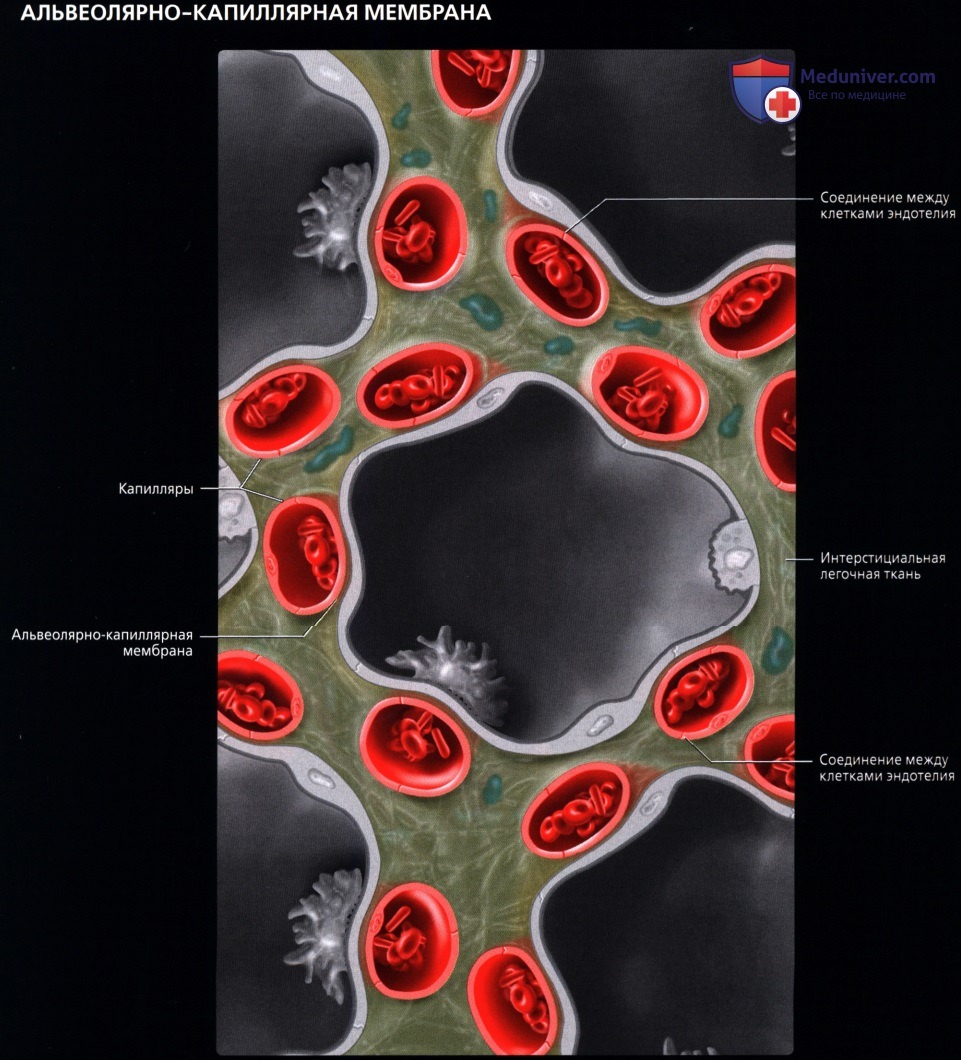

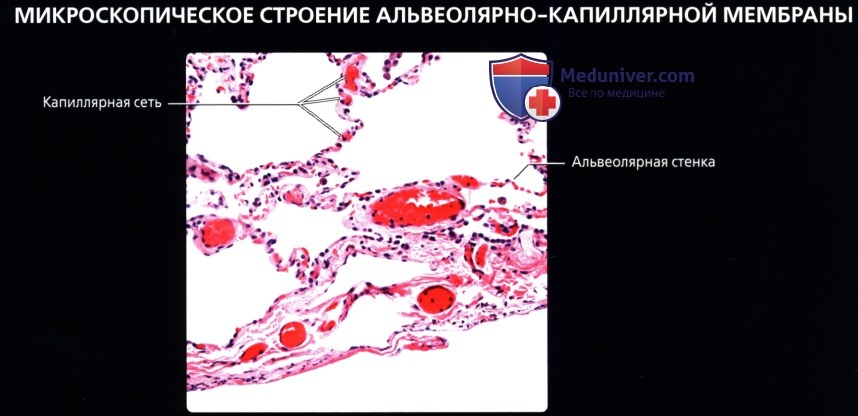

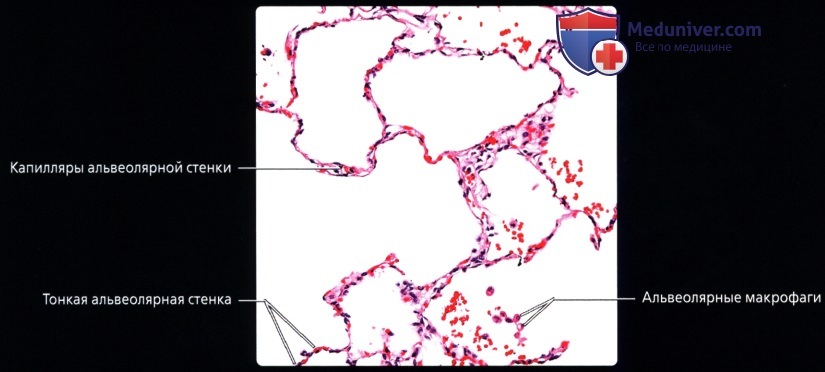

состоит из конечной бронхиолы, ведущей в легочную бронхиолу и альвеолярный мешок. Стенки легочной бронхиолы и альвеолярного мешка образуют углубления-альвеолы. Такая структура легких увеличивает их дыхательную поверхность, которая в 50-100 раз превышает поверхность тела. Относительная величина поверхности, через которую в легких происходит газообмен, больше у животных с высокой активностью и подвижностью.Стенки альвеол состоят из одного слоя эпителиальных клеток и окружены легочными капиллярами. Внутренняя поверхность альвеолы покрыта поверхностно-активным веществом сурфактантом. Как полагают, сурфактант является продуктом секреции гранулярных клеток. Отдельная альвеола, тесно соприкасающаяся с соседними структурами, имеет форму неправильного многогранника и приблизительные размеры до 250 мкм. Принято считать, что общая поверхность альвеол, через которую осуществляется газообмен, экспоненциально зависит от веса тела. С возрастом отмечается уменьшение площади поверхности альвеол.

|

Рис.4

Плевра.

Каждое легкое окружено мешком – плеврой (рис.5). Наружный (париетальный) листок плевры примыкает

к внутренней поверхности грудной стенки и диафрагме, внутренний (висцеральный) покрывает легкое. Щель между листками называется плевральной полостью. При движении грудной клетки внутренний листок обычно легко скользит по наружному. Давление в плевральной полости всегда меньше атмосферного (отрицательное). В условиях покоя внутриплевральное давление у человека в среднем на 4,5 торр ниже атмосферного (-4,5 торр). Межплевральное пространство между легкими называется средостением; в нем находятся трахея, зобная железа (тимус) и сердце с большими сосудами, лимфатические узлы и пищевод.

Кровеносные сосуды легких.

Легочная артерия несет кровь от правого желудочка сердца, она делится на правую и левую ветви, которые направляются к легким. Эти артерии ветвятся, следуя за бронхами, снабжают крупные структуры легкого и образуют капилляры, оплетающие стенки альвеол (рис. 4).

Воздух в альвеоле отделен от крови в капилляре 1) стенкой альвеолы, 2) стенкой капилляра и в некоторых случаях 3) промежуточным слоем между ними. Из капилляров кровь поступает в мелкие вены, которые в конце концов соединяются и образуют легочные вены, доставляющие кровь в левое предсердие.

Бронхиальные артерии большого круга тоже приносят кровь к легким, а именно снабжают бронхи и бронхиолы, лимфатические узлы, стенки кровеносных сосудов и плевру. Большая часть этой крови оттекает в бронхиальные вены, а оттуда-в непарную (справа) и в полунепарную (слева). Очень небольшое количество артериальной бронхиальной крови поступает в легочные вены.

Дыхательные мышцы.

Дыхательные мышцы-это те мышцы, сокращения которых изменяют объем грудной клетки. Мышцы, направляющиеся от головы, шеи, рук и некоторых верхних грудных и нижних шейных позвонков, а также наружные межреберные мышцы, соединяющие ребро с ребром, приподнимают ребра и увеличивают объем грудной клетки. Диафрагма-мышечно-сухожильная пластина, прикрепленная к позвонкам, ребрам и грудине,отделяет грудную полость от брюшной. Это главная мышца, участвующая в нормальном вдохе. При усиленном вдохе сокращаются дополнительные группы мышц. При усиленном выдохе действуют мышцы, прикрепленные между ребрами (внутренние межреберные мышцы), к ребрам и нижним грудным и верхним поясничным позвонкам, а также мышцы брюшной полости; они опускают ребра и прижимают брюшные органы к расслабившейся диафрагме, уменьшая таким образом емкость грудной клетки.

Легочная вентиляция.

Пока внутриплевральное давление остается ниже атмосферного, размеры легких точно следуют за размерами грудной полости. Движения легких совершаются в результате сокращения дыхательных мышц в сочетании с движением частей грудной стенки и диафрагмы.

Дыхательные движения.

Расслабление всех связанных с дыханием мышц придает грудной клетке положение пассивного выдоха. Соответствующая мышечная активность может перевести это положение во вдох или же усилить выдох.

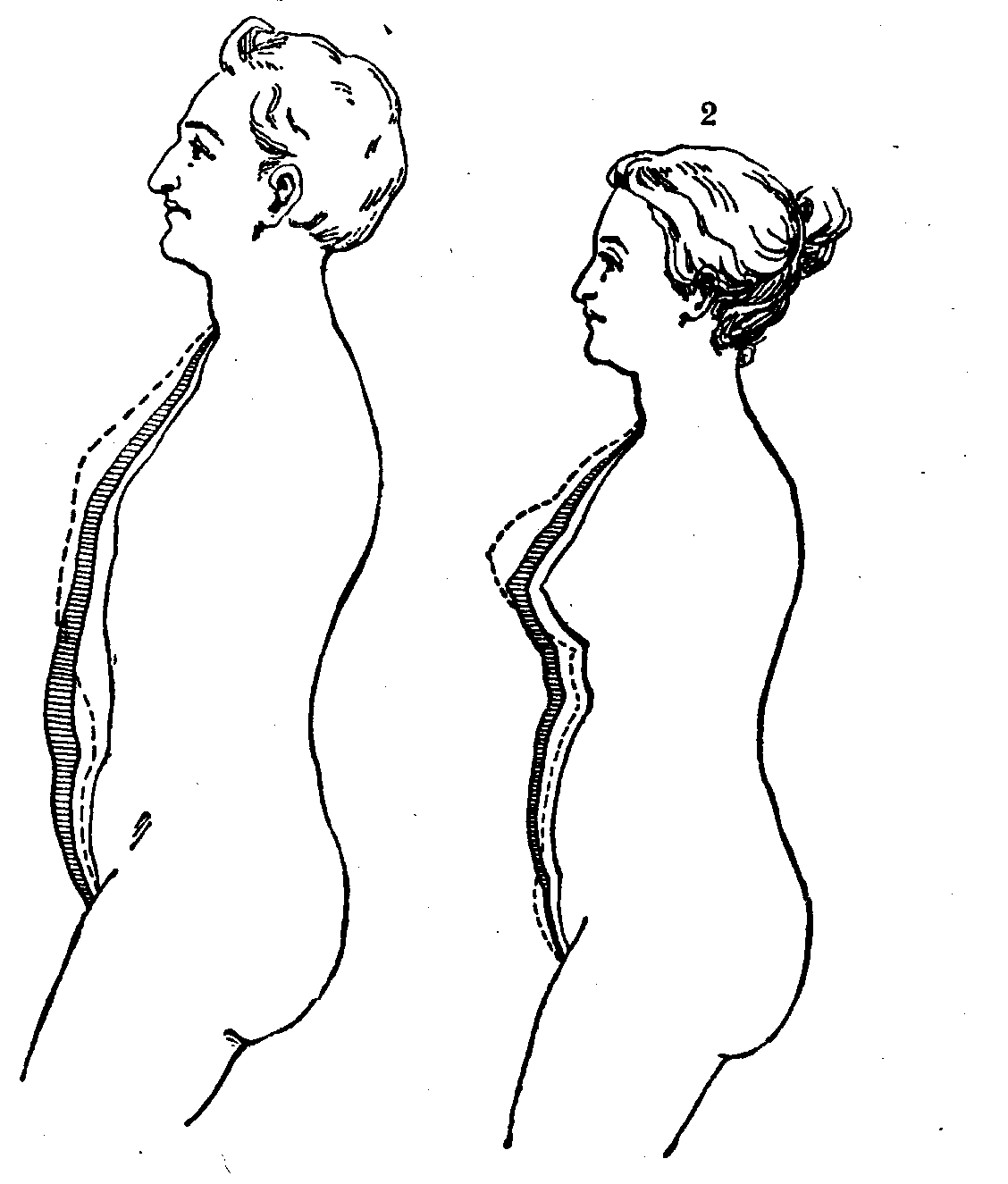

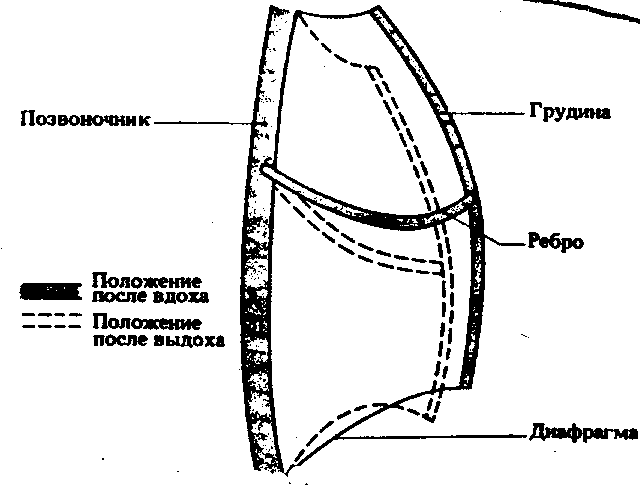

Вдох создается расширением грудной полости и всегда является активным процессом. Благодаря своему сочленению с позвонками ребра движутся вверх и наружу, увеличивая расстояние от позвоночника до грудины, а также боковые размеры грудной полости (реберный или грудной тип дыхания). (Рис.5.1) Сокращение диафрагмы меняет ее форму из куполообразной в более

|

(Схематическое изображение грудной клетки, какие движения совершаются при дыхании.) |

(Изменение положение передней стенки тела при дыхании)

Рис. 5.1

плоскую, что увеличивает размеры грудной полости в продольном направлении (диафрагмальный или брюшной тип дыхания). Обычно главную роль во вдохе играет диафрагмальное дыхание. Поскольку люди-существа двуногие, при каждом движении ребер и грудины меняется центр тяжести тела и возникает необходимость приспособить к этому разные мышцы.

При спокойном дыхании у человека обычно достаточно эластических свойств и веса переместившихся тканей, чтобы вернуть их в положение, предшествующее вдоху. Таким образом, выдох в покое происходит пассивно вследствие постепенного снижения активности мышц, создающих условие для вдоха. Активный выдох может возникнуть вследствие сокращения внутренних межреберных мышц в дополнение к другим мышечным группам, которые опускают ребра, уменьшают поперечные размеры грудной полости и расстояние между грудиной и позвоночником. Активный выдох может также произойти вследствие сокращения брюшных мышц, которое прижимает внутренности к расслабленной диафрагме и уменьшает продольный размер грудной полости.

Расширение легкого снижает (на время) общее внутрилегочное (альвеолярное) давление. Оно равно атмосферному, когда воздух не движется, а голосовая щель открыта. Оно ниже атмосферного, пока легкие не наполнятся при вдохе, и выше атмосферного при выдохе. Внутриплевральное давление тоже меняется на протяжении дыхательного движения; но оно всегда ниже атмосферного (т. е. всегда отрицательное).

Изменения объема легких.

У человека легкие занимают около 6% объема тела независимо от его веса. Объем легкого меняется при вдохе не всюду одинаково. Для этого имеются три главные причины, во-первых, грудная полость увеличивается неравномерно во всех направлениях, во-вторых, не асе части легкого одинаково растяжимы. В-третьих, предполагается существование гравитационного эффекта, который способствует смещению легкого книзу.

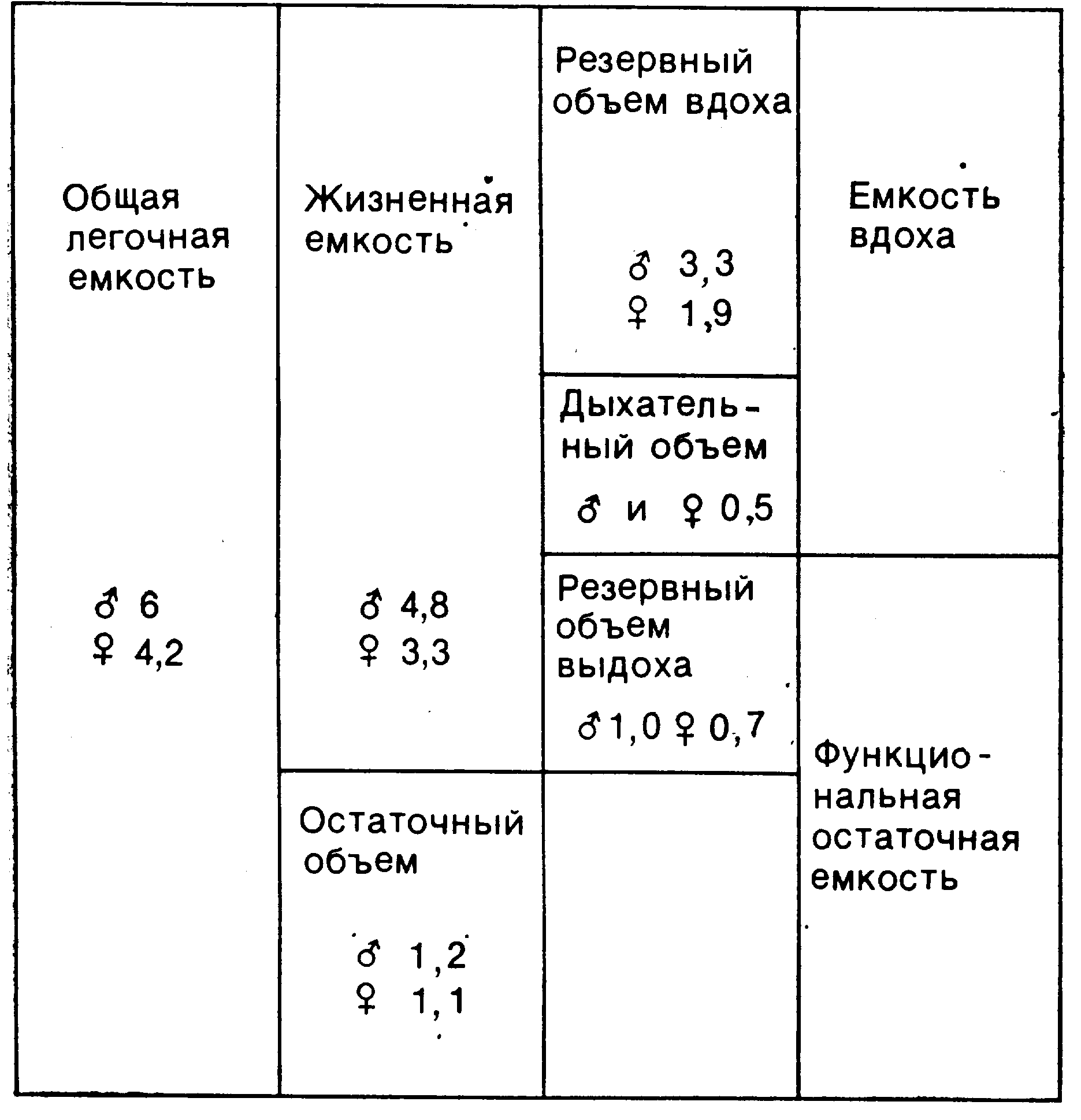

Объем воздуха, вдыхаемый при обычном (неусиленном) вдохе и выдыхаемой при обычном (неусиленном) выдохе, называется дыхательным воздухом. Объем максимального выдоха после предшествовавшего максимального вдоха называется жизненной емкостью. Она не равна всему объему воздуха в легком (общему объему легкого), поскольку легкие полностью не спадаются. Объем воздуха, который остается в наспавшихся легких, называется остаточным воздухом. Имеется дополнительный объем, который можно вдохнуть при максимальном усилии после нормального вдоха. А тот воздух, который выдыхается макси-

|

Рис. 6 Распределение объема и емкости легких у взрослых.

мальным усилием после нормального выдоха, это резервный объем выдоха. Функциональная остаточная емкость состоит из резервного объема выдоха и остаточного объема. Это тот находящийся в легких воздух, в котором разбавляется нормальный дыхательный воздух (рис.6). Вследствие этого состав газа в легких после одного дыхательного движения обычно резко не меняется.

Минутный объем V-это воздух, вдыхаемый за одну минуту. Его можно вычислить, умножив средний дыхательный объем (Vt) на число дыханий в минуту (f), или V=fVt. Часть Vt, например, воздух в трахее и бронхах до конечных бронхиол

и в некоторых альвеолах, не участвует в газообмене, так как не приходит в соприкосновение с активным легочным кроватоком – это так называемое “мертвое” пространство (Vd). Часть Vt, которая участвует в газообмене с легочной кровью, называется альвеолярным объемом (VA).

С физиологической точки зрения альвеолярная вентиляция (VA) – наиболее существенная часть наружного дыхания VA=f(Vt-Vd), так как она является тем объемом вдыхаемого за минуту воздуха, который обменивается газами с кровью легочных капилляров.

Легочное дыхание.

Газ является таким состоянием вещества, при котором оно равномерно распределяется по ограниченному объему. В газовой фазе взаимодействие молекул между собой незначительно.

Когда они сталкиваются со стенками замкнутого пространства, их движение создает определенную силу; эта сила, приложенная к единице площади, называется давлением газа и выражается в миллиметрах ртутного столба, или торрах; давление газа пропорционально числу молекул и их средней скорости. При комнатной температуре давление какого-либо вида молекул; например, O2 или N2, не зависит от присутствия молекул другого газа. Общее измеряемое давление газа равно сумме давлений отдельных видов молекул (так называемых парциальных давлений) или РB=РN2+Ро2+Рн2o+РB, где РB – барометрическое давление. Долю (F) данного газа (x) в сухой газовой смеси мощно вычислить по следующему уравнению:

Fx=Px/PB-PH2O

И наоборот, парциальное давление давнего газа (x) можно вычислить из его доли: Рx-Fx(РB-Рн2o). Сухой атмосферный воздух содержит 2О,94% O2*Рo2=20,94/100*760 торр (на уровне моря) =159,1 торр.

Газообмен в легких между альвеолами и кровью происходит путем диффузии. Диффузия возникает в силу постоянного движения молекул газа к обеспечивает перенос молекул из области более высокой их концентрации в область, где их концентрация ниже.

Газовые законы.

На величину диффузии газов между альвеолами и кровью влияют некоторые чисто физические факторы. 1. Плотность газов. Здесь действует закон Грэма. Он гласит, что в газовой фазе при прочих равных условиях относительная скорость диффузии двух газов обратно пропорциональна квадратному корню из их плотности. 2. Растворимость газов в жидкой среде. Здесь действует закон Генри: согласно этому закону, масса газа, растворенного в данном объеме жидкости при постоянной температуре, пропорциональна растворимости газа в этой жидкости и парциальному давлению газа, находящегося в равновесии с жидкостью. 3. Температура. С повышением температуры растет средняя скорость движения молекул (повышается давление) и падает растворимость газа в жидкости при данной температуре. 4. Градиент давления. К газам в дыхательной системе приложим закон Фика.

Коэффициенты диффузии.

Исходя из растворимости и величины молекул, коэффициент диффузии для СО2 приблизительно в 2,7 раза больше; чем для О2. Поскольку эта величина постоянная и температура в легких обычно тоще остается постоянной, то только парциальные давления этих газов определяют направление газообмена между легкими и альвеолами. При рассмотрении физиологических аспектов газообмена в легких следует учитывать 1) легочное кровообращение в альвеолах, 2) доступную для диффузии поверхность, 3) характеристики альвеолярной и капиллярной тканей и 4) расстояние, на которое происходит диффузия.

Определить диффузионную способность легких, обозначаемую как коэффициент переноса (ТLx, или DLx некоторых исследователей), можно, измерив количество газа (x), переносимое каждую минуту на каждый торр разницы парциального давления в альвеолах (РAx) и капиллярах (Pсар), или: Тx=Vx/PAx-Pсар; ТLx варьирует в зависимости от изучаемого газа и его места в легком. ТLx кислорода во всем легком человека в состоянии покоя колеблется от 19 до 31 мл/мин на 1 торр. При легкой физической работе оно возрастает до 43 мл/мин.

Соотношение между вентиляцией и перфузией.

Эффективность легочного дыхания варьирует в разных частях легкого. Эта вариабельность в значительной мере объясняется представлением о соотношении между вентиляцией и перфузией (VA/Q). Указанное соотношение определяется числом вентилируемых альвеол, которые соприкасаются с хорошо перфузируемыми капиллярами. При спокойном дыхании у человека верхние отделы легкого расправляются полнее, чем нижние отделы, но при вертикальном положении нижние отделы перфузируются кровью лучше, чем верхние. По мере увеличения дыхательного объема нижние части легкого используются все больше и все лучше перфузируются. Соотношение V/Q в нижней части легкого стремится к единице.

Соседние файлы в предмете Биология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

, ( ) , . , , , – . .

, ( ) , . , , , – . .  ( ), , : . . .

( ), , : . . .  ( ), : . , .

( ), : . , .  ( ), : , . . – .

( ), : , . . – .  , : . ( ), : , . .

, : . ( ), : , . .  ( ), : . , .

( ), : . , .  ( ), : , . .

( ), : , . . ( -) : , . , – , . , . .

( -) : , . , – , . , . .  , : . ( ), : . . .

, : . ( ), : . . .  ( ), : . , . .

( ), : . , . .  . – . , , . . , .

. – . , , . . , .  ( -) : . , . 300 1000 . , , .

( -) : . , . 300 1000 . , , .  ( -) : , . .

( -) : , . .  ( -) : , . – . .

( -) : , . – . .  ( ), : . .

( ), : . .  , : . , . .

, : . , . .  , : . ( ), : . , . , .

, : . ( ), : . , . , .  ( ), : .

( ), : .  ( ), : .

( ), : . . , . . , .

. , . . , .  . . . . . .

. . . . . .  ( -) : (), , .

( -) : (), , .  ( ), : , . , .

( ), : , . , .  ( ), : 30 , . , , .

( ), : 30 , . , , .  ( ), , : , .

( ), , : , .  , : 70 , – () , .

, : 70 , – () , .  , : . .

, : . .  ( ), : , . . , .

( ), : , . . , .  ( ), : , . , .

( ), : , . , .  ( ), : , . , , .

( ), : , . , , .  ( ), : , . , . .

( ), : , . , . .  ( ), , : 69 , , , , . .

( ), , : 69 , , , , . .  ( ), : , . .

( ), : , . . . , . , . . .

. , . , . . .  : . ( ), , : , . , , , .

: . ( ), , : , . , , , .  ( ), , : , . , , . , .

( ), , : , . , , . , .