Что есть в сосудах корня

У этого термина существуют и другие значения, см. Сосуд.

Сосу́ды (трахеи) — проводящие элементы ксилемы, представляющие собой длинные полые трубки, образованные одним рядом клеток (члеников) со сквозными отверстиями (перфорациями) на поперечных стенках, по которым происходит массовое передвижение веществ.

Строение[править | править код]

Сосуды растений (трахеи) состоят из многих клеток, которые называются члениками сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя длинную полую трубку. Поперечные перегородки между члениками растворяются, и возникают перфорации (сквозные отверстия). По таким полым трубкам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам. Каждый сосуд может состоять из огромного числа члеников, поэтому средняя длина сосудов — несколько сантиметров (иногда до 1 м и больше). Самые совершенные сосуды состоят из широких коротких члеников, диаметр которых превышает длину, а в перфорационных пластинках имеется одно крупное отверстие (простая перфорация). Сосуды менее специализированные состоят из более длинных и узких члеников, поперечные стенки между которыми наклонены. Перфорационные пластинки имеют несколько отверстий, расположенных друг над другом (лестничная перфорация) или в беспорядке (сетчатая перфорация).

Развитие сосуда[править | править код]

Членики сосуда образуются из продольного ряда клеток и вначале представлены расположенными друг над другом живыми паренхимными тонкостенными клетками, полость которых заполнена цитоплазмой с крупным ядром.

Первичная оболочка члеников сосудов состоит из микрофибриллярной фазы и матрикса, заполняющего промежутки между пространственно организованными микрофибриллами целлюлозы. В оболочке молодых члеников сосуда преобладают компоненты матрикса и вода. В связи с этим они могут удлиняться и разрастаться в ширину, протопласт вакуолизируется и занимает постенное положение.

Ещё до завершения роста начинается отложение слоёв вторичной оболочки. Каждый из слоёв отличается направлением ориентации микрофибрилл, характерным для данного типа элементов ксилемы. В тех участках первичной оболочки, где позднее образуются перфорации, вторичная оболочка не откладывается, но за счёт разбухания пектинового вещества межклеточной пластинки эти участки несколько утолщаются.

В самых ранних по времени образования трахеальных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые сосуды). Позднее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями, затем с лестничными утолщениями (сосуды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как плотные спирали, витки которых связаны между собой).

Сосуды с относительно небольшими округлыми участками первичной оболочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, называют пористыми.

Вторичная оболочка, а иногда и первичная, как правило, лигнифицируются, то есть пропитываются лигнином. Это придает им дополнительную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего роста органа в длину. Одновременно с одревеснением боковых клеток сосуда идет процесс разрушения поперечных стенок между члениками: они ослизняются и постепенно исчезают. Так формируется перфорация. Вокруг перфорации всегда сохраняется остаток продырявленной стенки в виде ободка (перфорационный поясок).

После образования перфорации протопласт отмирает, его остатки в виде бородавчатого слоя выстилают стенки трахеальных элементов (трахеид и члеников сосудов). В результате последовательных структурных изменений формируется сплошная полая трубка сосуда, полость которой заполняется водой.

Механизм действия[править | править код]

Механизм поступления воды в трахеальные элементы и проведения её ко всем частям растения сложен. Основная масса воды поступает в растение через корневые волоски. В силу т. н. корневого давления вода проходит к водопроводящим элементам корня, поднимается к листьям и испаряется с их поверхности наружу через устьица (транспирация).

Сосуды заполнены водой. По мере того, как вода движется по сосудам, в столбе воды создаётся натяжение. Оно передаётся вниз по стеблю на всём пути от листа к корню благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. Молекулы стремятся «прилипнуть» друг к другу в силу своей полярности, а затем удерживаются вместе за счёт водородных связей. Кроме того, они стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии. Натяжение в сосудах ксилемы достигает такой силы, что может тянуть весь столб воды вверх, создавая массовый поток. При этом прочность стенкам обеспечивают целлюлоза и лигнин.

Литература[править | править код]

- Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9.

Источник

Определение

Корень — осевой подземный орган растения, обладающий неограниченным концевым ростом.

Виды корней (рис. 1):

Главный корень развивается из зародышевого корешка семени и играет в растении роль центральной оси подземной части.

Придаточные корни растут от побега.

Боковые корни образуются на главном и придаточных корнях.

Вся совокупность корней растения называется корневой системой.

типы корневых систем

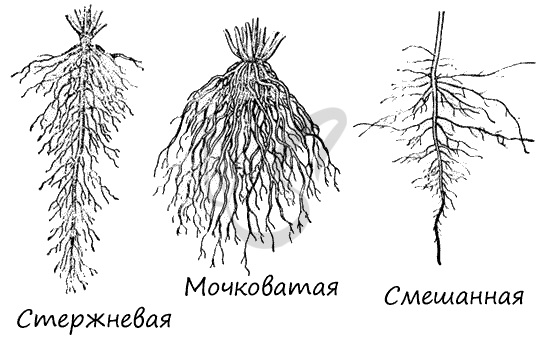

В зависимости от развития тех или иных видов корней выделяют два типа корневых систем (рис. 2).

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и отходящих от него более мелких боковых корней, которые в свою очередь делятся на боковые корни второго, третьего и т. д. порядков.

Такая корневая система характерна для двудольных растений и хорошо просматривается только у молодых растений, выращенных из семян. У старых многолетних растений главный корень со временем замедляет рост, а боковые корни догоняют его или даже перерастают.

Мочковатая корневая система состоит из многочисленных придаточных и боковых корней. Главный корень не развивается или развивается слабо.

Мочковатая корневая система характерна для однодольных растений.

Рис. 2. Типы корневых систем

внутреннее строение корня

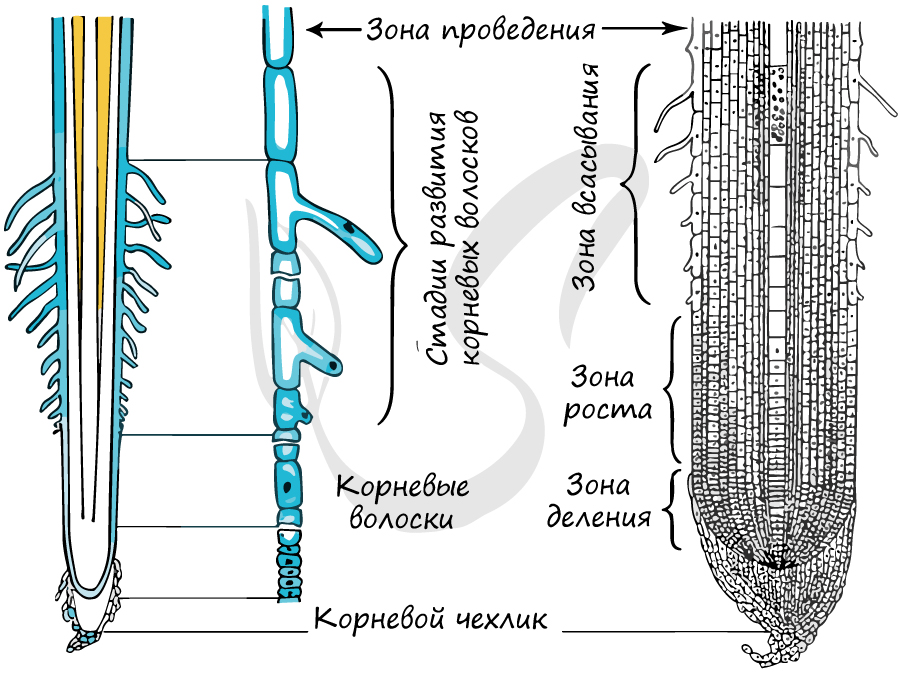

В строении корня различают несколько зон, каждая из которых имеет определенное строение и выполняет определенные функции (рис. 3).

Зона деления состоит из мелких постоянно делящихся клеток верхушечной меристемы. Это зона находится на кончиках всех корней растения. Благодаря верхушечной меристеме осуществляется рост корня в длину.

Корневой чехлик — несколько слоёв плотно сросшихся клеток с утолщенными стенками.

Функция корневого чехлика:

механическая защита зоны деления;

выделение слизистых веществ для более легкого проникновения в почву.

Клетки снаружи корневого чехлика постоянно разрушаются, а с внутренней стороны он нарастает благодаря клеткам меристемы.

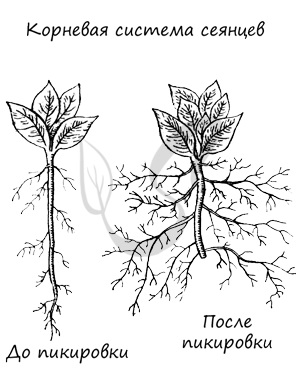

Пикировка корня — удаление кончика главного корня — производится с целью прекращения роста главного корня и усиления роста боковых корней: общая площадь корневого питания увеличивается.

Рис. 3. Зоны корня

Зона растяжения (роста). В ней клетки растут, вытягиваясь в длину, благодаря чему и происходит удлинение корня.

В этой же зоне начинается дифференцировка клеток. Поверхностные клетки превращаются в клетки ризодермы. В центре формируются клетки проводящих тканей.

Зона всасывания. Зона всасывания снаружи покрыта тонкой покровной тканью эпиблемой (или ризодермой). В этой зоне клетки эпиблемы образуют выросты — корневые волоски. Корневые волоски представляют собой длинные тонкие нитевидные клеточные выросты, в которые перемещается ядро клетки. По мере роста корня они разрушаются, эпидерма замещается пробкой и зона всасывания замещается зоной проведения.

Функция корневых волосков: поглощение из почвы воды и минеральных веществ.

Зона проведения продолжается до наземных частей растения. В ней находятся сосуды ксилемы, по которым от корня поднимается вода с минеральными веществами, и ситовидные трубки флоэмы, по которым в корень поступают органические вещества из листьев.

Гистологическое строение корня

На поперечном срезе молодой части (верх зоны растяжения) корня видно, что большую его часть составляют паренхимные клетки коры (рис. 4). Сверху они покрыты однослойной эпиблемой, а в середине находятся зачатки ксилемы и флоэмы. Они окружены двумя специальными слоями клеток: эндодермой и перициклом.

Эндодерма — внутренний однорядный слой плотно сомкнутых клеток первичной коры, прилегающий к центральному цилиндру осевых органов высших растений.

В корнях радиальные и поперечные стенки клеток эндодермы имеют утолщения в виде поясков, содержащие суберин и лигнин (пояски Каспари), тонкостенными остаются пропускные клетки этого слоя. Таким образом, эндодерма является физиологическим барьером, регулирующим поступление воды и ионов из первичной коры в центральный цилиндр корня.

Перицикл или перикамбий — первичная образовательная ткань растений, окружающая проводящие ткани. Формирует осевой цилиндр, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни. У двудольных дифференцируется в камбий и феллоген в процессе вторичного утолщения корня.

Феллоген, или пробковый камбий — образовательная ткань, дающая начало вторичной покровной ткани — пробке.

Рис. 4. Молодая часть корня (поперечный срез)

На более поздних стадиях формируется проводящая система корня (рис. 5).

Рис. 5. Проводящая система корня

Поводящая система имеет на срезе форму круга, поэтому её часто называют проводящим цилиндром. Ксилема располагается в центре и образует структуру звезды с лучами, доходящими до края проводящего цилиндра.

Флоэма располагается в промежутках между лучами ксилемы.

Между ксилемой и флоэмой имеется слой камбия, благодаря которому происходит образование новых проводящих элементов.

Эндодерма, окружающая проводящий цилиндр, играет роль запирающего механизма. Её клетки плотно соединены друг с другом, их стенки пропитаны водонепроницаемыми веществами, благодаря чему вода и минеральные соли не могут выйти из проводящего цилиндра вбок и вынуждены двигаться вверх. Из клеток коры вода и минеральные соли попадают в проводящий цилиндр благодаря наличию в кольце эндодермы специальных пропускных клеток.

Перицикл, расположенный под эндодермой, является образовательной тканью, которая даёт начало боковым корням (рис. 6).

Рис. 6. Образование перициклом боковых корней

В результате деления клеток перицикла формируется верхушечная меристема боковых корней, которая обеспечивает их рост.

Таким образом, проводящая система бокового корня сразу оказывается связанной с проводящей системой материнского корня и может получать от неё вещества, необходимые для роста, а в дальнейшем передавать в неё воду и минеральные соли.

Источник

Сложность статьи

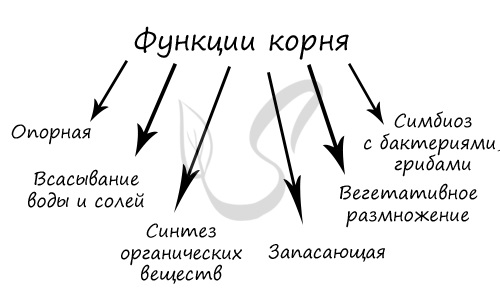

Корни подавляющего большинства растений выполняют шесть основных функций:

Корни удерживают растение в определённом положении. Эта функция очевидна для наземных растений, особенно значима она для крупных деревьев с большой массой ветвей и листьев. У многих водных растений закрепление на дне позволяет выгодно распределить в пространстве листья. У плавающих растений, например у ряски, корни не позволяют растению переворачиваться.

Корни осуществляют почвенное питание растения, поглощая из почвы воду с растворёнными в ней минеральными веществами, и проведение веществ к побегу (рис. 1).

У некоторых растений в главном корне осуществляется хранение запасных питательных веществ, таких как крахмал и другие углеводы.

В корнях происходит образование определённых веществ, нужных организму растения. Так, в корнях осуществляется восстановление нитратов до нитритов, синтез некоторых аминокислот и алкалоидов.

Корни могут осуществлять симбиоз с грибами и микроорганизмами, обитающими в почве (микориза, клубеньки представителей семейства Бобовые).

С помощью корней может осуществляться вегетативное размножение (например, корневыми отпрысками). Корневыми отпрысками размножаются такие растения, как одуванчик, слива, малина, сирень.

Поглощение воды и минеральных веществ корнем

Эта функция возникла у растений в связи с выходом на сушу.

Поглощение воды и минеральных веществ растением происходит независимо друг от друга, так как эти процессы основаны на различных механизмах действия. Вода проходит в клетки корня пассивно, а минеральные вещества поступают в клетки корня в основном в результате активного транспорта, идущего с затратами энергии.

Рис. 1. Горизонтальный транспорт воды:

1 — корневой волосок; 2 — апопластный путь; 3 — симпластный путь; 4 — эпиблема (ризодерма); 5 — эндодерма; 6 — перицикл; 7 — сосуды ксилемы; 8 — первичная кора; 9 — плазмодесмы; 10 — пояски Каспари.

Вода поступает в растение в основном по закону осмоса. Корневые волоски имеют огромную вакуоль с концентрированным клеточным соком, обладающую большим осмотическим потенциалом, который обеспечивает поступление воды из почвенного раствора в корневой волосок.

Горизонтальный транспорт веществ

Вода попадает в тело растения через ризодерму, поверхность которой сильно увеличена благодаря наличию корневых волосков.

В этой зоне в проводящем цилиндре корня формируется проводящая система корня — сосуды ксилемы, необходимая для обеспечения восходящего тока воды и минеральных веществ.

Вода с минеральными солями поглощается корневыми волосками. Эндодерма перекачивает эти вещества в проводящий цилиндр, создавая корневое давление и не позволяя воде выходить назад. Вода с солями поступает в сосуды проводящего цилиндра и поднимается транспирационным током по стеблю к листьям.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

Корни осуществляют проведение воды и минеральных веществ к наземным органам растения.

Вертикальное перемещение воды происходит по мёртвым клеткам ксилемы, которые не способны толкать воду к листьям. Это движение поддерживается транспирационной функцией листьев.

Определение

Корневое давление — сила, с которой корень нагнетает воду в стебель.

Корень активно перекачивает минеральные и органические вещества в сосуды ксилемы; в результате возникает повышенное осмотическое давление в сосудах корня относительно с давлением почвенного раствора. Величина корневого давления может достигать 3 атм. Доказательством наличия корневого давления служит, например, гуттация (выделение капелек воды листьями).

ОСМОС И ТУРГОР

Поступление воды из почвы в корень и продвижение её по стеблю обусловлено разностью осмотического давления.

Давление раствора клеточного сока, оказываемое на цитоплазму и стенки клетки, называется осмотическим.

Поскольку концентрация органических и минеральных веществ внутри корневого волоска выше, чем в почве, окружающая среда по отношению к клеточному соку корневых волосков представляет гипотонический раствор. Всасывая воду, клетка волоска разбавляет концентрацию клеточного сока. Постепенно клеточный сок волосков становится гипотоническим по отношению к глубже расположенным клеткам коры. И вода, поступая в них из корневых волосков, также снижает концентрацию веществ в соке. Теперь, в следующих группах клеток, концентрация сока будет выше, чем в предыдущих. По мере всасывания воды концентрация сока от клеток коры к сосудам ксилемы будет повышаться. Однако в связи с тем, что вода уходит из корневого волоска, концентрация органических веществ в нём снова увеличивается, что обеспечивает дальнейшее поглощение воды из почвы. Наружная мембрана клеток кожицы корня и корневого волоска представляет собой полупроницаемую перепонку, проницаемую для почвенного раствора и почти не проницаемую для растворённых в клеточном соке веществ.

Одностороннее прохождение растворов через полупроницаемые мембраны, отделяющие растворы разных концентраций, называется осмосом.

Осмотическому давлению противопоставляется давление растянувшейся клеточной стенки —тургорное. Интенсивность поглощения воды наружными клетками корня зависит от сосущей силы, с которой вода проникает внутрь вакуоли клетки.

Определение

Сосущая сила — это разность между осмотическим и тургорным давлениями.

Всасывающая сила всех корневых волосков корня создает корневое давление, благодаря которому вода поступает в сосуды и поднимается вверх. Сила, с которой вода поступает из корня в стебель, называется корневым давлением.

Таким образом, продвижению воды и растворённых в ней солей способствует сосущая сила корневых волосков, корневое давление, сила сцепления между молекулами воды и стенками сосудов, а также сосущая сила листьев, которые, постоянно испаряя воду, притягивают её из корней.

В живых клетках корня происходит первый отбор веществ, допускаемых внутрь растения. Участие живых клеток в принятии веществ обусловливает избирательную способность растения, благодаря которой различные вещества поглощаются в разных количествах. Так как поступление в сильной степени зависит от потребления, растение принимает на различных стадиях развития то одни соли, то другие. Чем сильнее развита корневая система, тем активнее идёт поглощение воды и солей.

Часто возникают ситуации, когда корни растений выполняют некоторые дополнительные функции или одна из основных функций требует большего развития. В таких случаях образуются видоизменения корней (см. Видоизменения органов растения).

Источник

Корень – вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что

верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция – закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ – в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ – корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение – может осуществляться частями корня

- Симбиоз с бактериями, грибами

Иногда на корнях закладываются придаточные почки – так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования – клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать

атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует

симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

- Мочковатая корневая система

- Смешанная корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению

к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая

система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение – это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь

почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в

направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

- Зона роста (растяжения)

- Зона всасывания

- Зона проведения

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые

клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой,

образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется

дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

В этой зоне поделившиеся “молодые клетки – взрослеют”, набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления

корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски – волосовидный вырост. Важно отметить, что

корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня.

Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня – всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона

всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной – проведения. По протяженности

зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки – места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и

придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

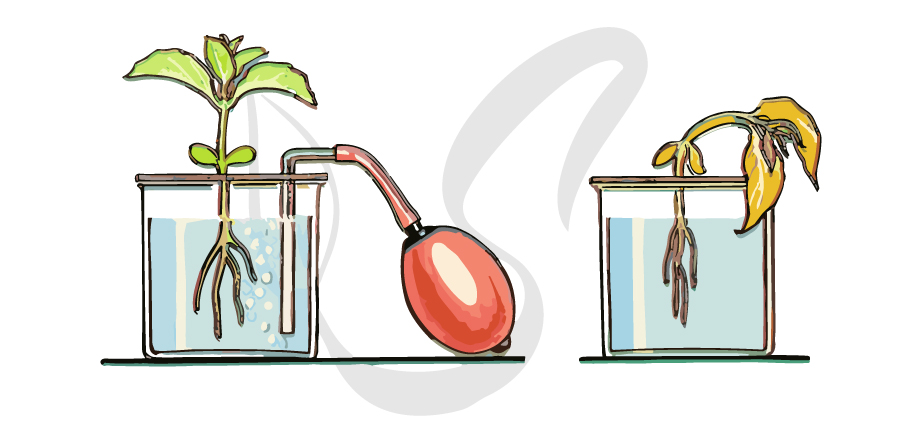

Корневое дыхание

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород.

При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней – асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению.

Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы – дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух,

частично растворяющийся в воде – корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия

корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

- Корнеплод

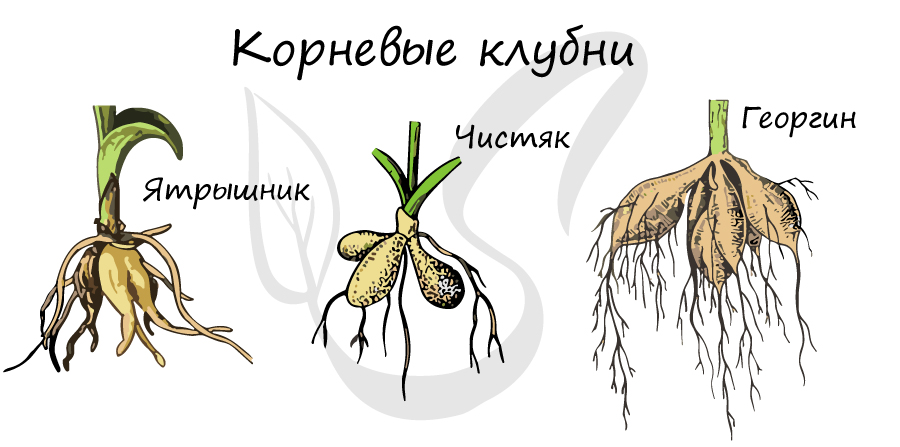

- Корневые клубни

- Питающие воздушные корни

- Корни прицепки (или корни-зацепки)

- Воздушные опорные корни (корни-подпорки)

- Дыхательные корни

- Ходульные корни

- Корни-присоски

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания

стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных

веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение “оживает” именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год

растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка,

ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней

подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на»

и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них

питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам

зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры – плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым “подпирая” растение. Придают опору

растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над

поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или

песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли

других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка

тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник