Что имеется в древесине сосуда

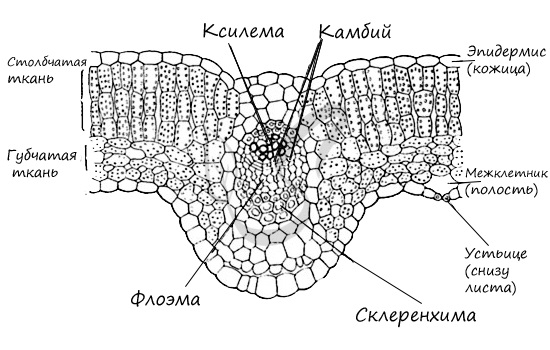

Описанные выше особенности макроскопического строения древесины относятся одинаково как к хвойным, так и лиственным породам. Ниже будут рассмотрены еще две особенности, одна из которых присуща древесине только лиственных, а вторая — только древесине хвойных пород. На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород (дуба, грецкого ореха и др.) можно заметить мелкие отверстия, представляющие собой поперечные разрезы сосудов. Сосуды имеют форму трубок разной величины и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет). Сосуды делятся на крупные, ясно заметные невооруженным глазом, и мелкие, неразличимые невооруженным глазом. В некоторых породах мелкие сосуды собраны в группы, которые можно обнаружить без микроскопа.

Крупные сосуды чаще сосредоточены в одной ранней зоне годичных слоев, образуя на поперечном разрезе пористое кольцо (например, у дуба); реже крупные сосуды распределены по годичному слою равномерно (например, у грецкого ореха). Собранные в группы мелкие сосуды при наличии крупных сосудов в ранней зоне сосредоточены в поздней зоне, где они заметны благодаря более светлой окраске. Если крупных сосудов нет, мелкие сосуды у большинства пород рассеяны по всему слою; однако их количество и величина несколько уменьшаются по направлению к внешней границе слоя.

Рис. 11. Типы группировки сосудов: а, б, в — кольцесосудистые породы с радиальной (каштан), тангенциальной (ильм) и рассеянной (ясень) группировкой мелких сосудов в поздней зоне; г — раесеяннососудистая порода (орех).

Описанное распределение сосудов позволяет разделить лиственные породы на кольцесосудистые, с кольцом крупных сосудов в ранней зоне годичных слоев, и рассеяннососудистые, у которых сосуды независимо от величины распределены по годичному слою более или менее равномерно (рис. 11). Резкая разница между ранней и поздней зоной делает хорошо заметными годичные слои в кольцесосудистых породах. В то же время у рассеяннососудистых пород нет различия между этими зонами, поэтому годичные слои имеют однородное строение и границы между ними плохо заметны.

Кольцесосудистыми среди наших лиственных пород являются дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка и некоторые др. К рассеяннососудистым относится большинство лиственных пород, среди них с крупными сосудами — грецкий орех и хурма, а с мелкими — остальные: береза, осина, ольха, липа, бук, клен, платан, тополь, ива, рябина, груша, лещина и др.

По группировке мелких сосудов в поздней древесине кольцесосудистые породы могут быть разделены на три подгруппы: 1) породы с радиальной группировкой мелких сосудов (дуб, каштан съедобный); группы мелких сосудов здесь имеют вид язычков пламени, расположенных в поздней древесине и направленных поперек годичных слоев; 2) породы с тангенциальной группировкой мелких сосудов (ильмовые); в этих случаях группы мелких сосудов имеют вид светлых волнистых линий, направленных параллельно границе годичных слоев; 3) породы с мелкими сосудами, распределенными в поздней зоне без особого порядка (ясень). На рис. 11 показаны схемы четырех типичных группировок сосудов на поперечном разрезе в древесине лиственных пород.

На продольных разрезах сосуды, особенно крупные, бывают заметны в виде бороздок. Сосуды редко проходят в стволе строго вертикально, поэтому на продольных разрезах бороздки обычно бывают короткими, так как в разрез попадает только часть сосуда. Диаметр крупных сосудов колеблется от 0,2 до 0,4 мм, мелких — от 0,016 до 0,1 мм. Длина сосудов обычно не превышает 10 см, но у дуба достигает 3,6 м. Объем сосудов у разных пород колеблется в широких пределах, а для данной породы зависит от условий произрастания. Объем крупных сосудов в древесине дуба из нагорных дубрав и с солонцовых почв примерно одинаков, но объем мелких сосудов во втором случае в 2 раза больше. По радиусу ствола размер сосудов сначала увеличивается по направлению от сердцевины к коре, достигая максимума, после чего остается постоянным или несколько уменьшается. По высоте ствола число сосудов и площадь их сечения возрастает по направлению от комля к вершине. В растущем дереве по сосудам поднимается вода из корней в крону; в срубленной древесине сосуды, являясь слабыми элементами, понижают ее прочность.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

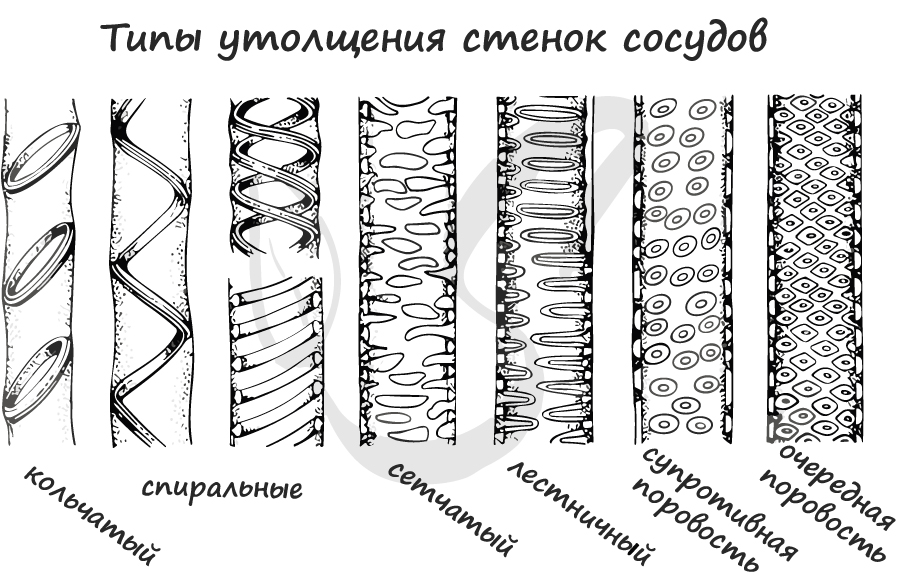

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

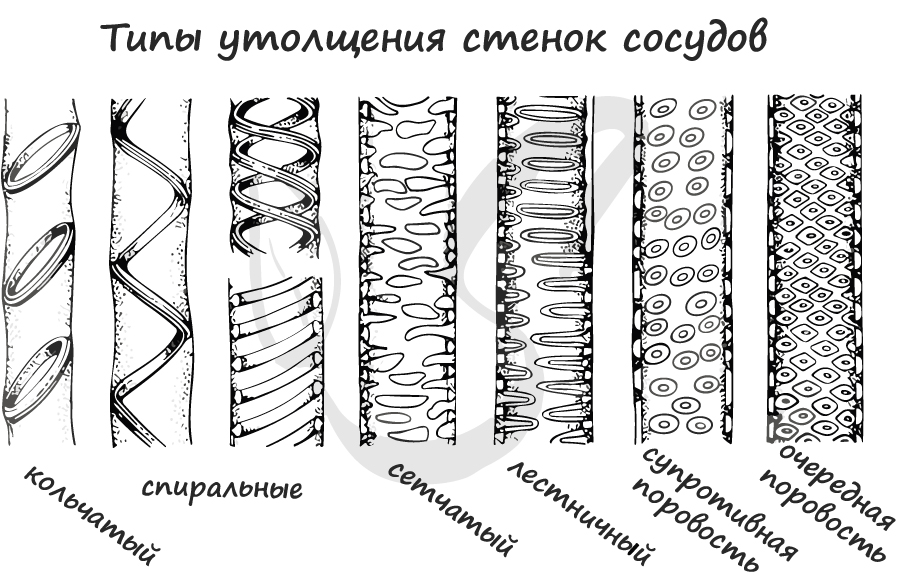

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

На свежем спиле ветви покрытосеменного двудомного деревянистого растения легко различимы особенности строения стебля: кора, камбий, древесина, сердцевина.

Покровные ткани

Кожица – первичная покровная ткань, покрывающая молодые стебли этого года. Со временем кожица замещается пробкой – вторичной покровной тканью, которая состоит из мертвых клеток и воздуха и образуется за счет деления клеток пробкового камбия (феллогена). Кожица и пробка выполняют защитную функцию.

В кожице имеются устьицы, через которые происходит транспирация. В пробке развиваются чечевички – маленькие бугорки с отверстиями. Хорошо заметны они у бузины, дуба, черемухи, образуются клетками основной ткани с большими межклетниками. Через них осуществляется газообмен.

Корка – третичная покровная ткань (корковый дуб). Состоит из чередующихся слоев пробки и других отмерших тканей растения.

Кора

Клетки коры расположены под кожицей и пробкой. Внешнюю часть коры образует механическая ткань (колленхима). Внутреннюю часть образует паренхима, клетки могут содержать хлорофилл.

Луб – внутренний слой коры. Состоит из ситовидных трубок, лубяных волокон, клеток основной ткани.

Ситовидная трубка – вертикальный ряд вытянутых клеток, у которых поперечные стенки пронизаны отверстиями. Это проводящая ткань, по которой перемещаются растворы питательных веществ из листьев в стебли и корни. Клетки не имеют ядер. Вместе с клетками основной ткани образуют мягкий луб.

Лубяные волокна – отмершие клети с одревесневшими стенками. Представляют собой механическую ткань стебля. В стеблях льна, липы и др. лубяные волокна сильно развиты и прочны. Это обуславливает их использование в рукоделии и изготовлении тканей. Образуют твердый луб.

Древесина

Плотный, самый широкий слой, лежащий под корой. Древесина – основная часть древесного ствола. Состоит из клеток проводящей ткани (сосуды), механической ткани (волокна), основной ткани.

Годичное кольцо прироста – все слои клеток древесины, образовавшиеся весной, летом и осенью данного года. Осенние клетки мельче весенних, поэтому для деревьев умеренных широт отчетливо видна граница между 2 годичными кольцами.

По количеству годичных колец можно оценить возраст спиленного дерева. По толщине кольца можно судить об условиях роста дерева в данном году. Чем толще годичное кольцо, тем более благоприятны были условия. При совсем неблагоприятных условиях годичные кольца соседних лет могут сливаться между собой. У деревьев с очень медленно растущим стволом годичные кольца могут сливаться. При быстром росте ствола (бальзовое дерево) годичные кольца также не видны.

Древесина входит в состав травянистых стеблей.

Камбий

Расположен между корой и древесиной. Состоит из узких длинных клеток меристемы. Визуально не отличим.

Весной клетки камбия делятся, что приводит к образованию новых клеток луба (в сторону коры) и новых клеток древесины (в сторону древесины). Так происходит рост стебля в толщину. Новые клетки зрелого стебля образуются только путем деления камбия. Зимой деление клеток прекращается.

Сердцевина

Наиболее рыхлый слой, расположенный в центре стебля. Служит для отложения питательных веществ. Хорошо заметна у бузины, осины.

Состоит из крупных клеток основной ткани с тонкими оболочками.

От сердцевины в радиальном направлении через древесину и луб проходят сердцевинные лучи, состоящие из клеток основной ткани.

У некоторых растений с возрастом клетки сердцевины разрушаются, и внутри ствола образуется полость – дупло.

Источник

Трахеальные элементы представляют

собой наиболее высокоспециализированные клетки

ксилемы. Как правило, они вытянуты в длину и в

зрелом состоянии мертвы. Для них характерны

лигнифицированные оболочки со вторичными

утолщениями и порами.

Процесс отложения вторичной оболочки

и пропитывание ее лигнином осуществляется еще в

живой клетке. При этом на первых этапах развития

растения все клетки растущих частей удлиняются

(вытягиваются). Однако такое удлинение было бы

невозможным при сплошной жесткой оболочке. В

этом отношении у высших растений выработалось

оптимальное приспособление: вторичная оболочка

не одевает клетку сплошь, а расположена кольцами

или спиралью. Подобные кольчатые и спиральные

утолщения позволяют молодым трахеальным

элементам вытягиваться в длину и в то же время

препятствуют из сдавливанию. Кроме того, этот тип

вторичного утолщения является чрезвычайно

экономичным.

При всех достоинствах кольчатых и

спиральных элементов как путей для проведения

воды, их механическая прочность оставляет желать

лучшего. Поэтому, как только у молодого растения

заканчиваются ростовые процессы, связанные с

удлинением клеток, в ксилеме начинают

формироваться трахеальные элементы со сплошной

вторичной одревесневшей оболочкой. Когда

формирование сплошной оболочки заканчивается,

клетки очень быстро отмирают.

Однако и в этом случае оболочка

водопроводящего элемента не может быть

совершенно сплошной. Обычно в ней имеются

многочисленные углубления в виде пор. Поэтому

зрелые водопровдящие элементы называют

точечно-поровыми. Итак, в процессе онтогенеза

(индивидуального развития растения) наблюдается

ряд взаимопревращения трахеальных элементов:

кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные,

точечно-поровые.

Различают два типа проводящих

элементов: 1) трахеиды и 2) членики сосудов.

Отличаются они главным образом тем, что членики

сосудов имеют сквозные отверстия ≈ перфорации, в

то время как трахеиды являются

неперфорированными элементами. Поэтому по

сосудам растворы продвигаются значительно

легче, чем по трахеидам.

Трахеиды ≈ это основной

водопроводящий элемент высших растений с

момента их появления на суше и по сей день.

Трахеиды имеют замкнутую со всех сторон

первичную оболочку. Поэтому вода по трахеидам

должна проходить через окаймленные поры,

просачиваясь через первичные оболочки и

склеивающий их межклеточный слой. Понятно, что

подобная структура не является оптимальной для

быстрой подачи воды.

Поэтому в процессе эволюции в ряде

групп высших растений возник новый более

совершенный проводящий элемент ≈ членик сосуда.

Для члеников сосудов характерно наличие в концах

клеток перфораций. Соединяясь между собой

перфорациями, сотни и тысячи члеников образуют

сосуды ≈ длинные сквозные трубки, по которым

вода перемещается практически беспрепятственно.

Водопроводящие элементы, обладающие

достаточно толстой оболочкой, инкрустированной

лигнином, играют в теле растения также и

механическую роль.

Поэтому специализация трахеальных

элементов в процессе эволюции шла в направлении

разделения механической и проводящей функций.

Примитивная древесина большинства

хвощей, папоротников, голосеменных имеет гомогенную

(однородную) ксилему и состоит исключительно из

трахеид и небольшого количества древесинной

паренхимы. В такой древесине узкопросветные

толстостенные трахеиды выполняют

преимущественно механическую функцию, а

широкопросветные и тонкостенные ≈

водопроводящую.

Более совершенная гетерогенная

древесина покрытосеменных состоит из сосудов,

трахеид, волокон – либриформа и запасающей

паренхимы.

Членики сосудов у цветковых растений

морфологически довольно разнообразны и образуют

четкий эволюционный ряд. Этот эволюционный ряд,

построенный на работах выдающегося

американского ботаника И. Бэйли, помещается во

всех учебниках, как одна из ярких и бесспорных

демонстраций эволюционных преобразований.

Эволюционный ряд члеников сосудов

начинается с длинных трахеид, имеющих лестничную

поровость и косые заостренные концы. Постепенно

клетки укорачиваются, становятся более широкими,

а их концевые стенки все менее наклонными и в

конце концов оказываются поперечными.

В наиболее примитивных члениках

лестничная перфорационная пластинка имеет

множество перегородок. В процессе эволюции они

сокращаются и исчезают совсем, так что остается

одна сквозная крупная перфорация.

Характерно, что с появлением сосудов

цветковых растений не исчезли трахеиды,

поскольку совершенный водопроводящий аппарат не

всегда является преимуществом. Так, в условиях

высокой влажности и затенения способность

быстро проводить воду не имеет особого значения.

У таких растений процент трахеид и примитивных

члеников сосудов с лестничной перфорацией

заметно выше, чем у растений, произрастающих в

засушливых условиях.

Получается, что соотношение

проводящих элементов четко обусловлено

экологическими условиями и определяет водный

баланс растения.

Мы уже говорили, что сочетание в одном

клеточном элементе ≈ трахеиде ≈ и способности

проводить воду и механической прочности было

важным эволюционным приспособлением. Появление

сосудов, с их все увеличивающейся полостью и

относительно тонкими стенками, несколько

ослабило бы механическую роль ксилемы, если

сосуды остались бы единственным элементом этой

ткани. В связи с этим наметился второй

эволюционный ряд специализации в сторону

повышения механической прочности, и трахеиды,

через промежуточную стадию волокнистой трахеиды

превратились в волокна либриформа.

При этом происходило утолщение

оболочек клеток, сужение полостей, все большая

редукция окаймления пор. Поры у волокон

либриформа стали узкие, щелевидные. Вместе с тем,

сократилось и количество пор.

Паренхимные клетки, входящие в состав

древесины, запасают крахмал, жиры и многие другие

эргастические вещества.

В ходе онтогенеза у растения из

первичной латеральной меристемы прокамбия

появляется первичная ксилема. У некоторых

растений со временем начинает работать

вторичная боковая меристема ≈ камбий, дающая

начало вторичной ксилеме.

Обычно первичная ксилема отчетливо

подразделяется на два структурных типа: 1) протоксилему

и 2) метаксилему

Источник