Что такое ангиография сосудов поджелудочной железы

- Методика проведения и цели исследования

- Ангиографическое исследование брюшного отдела аорты

- Ангиографическое исследование поджелудочной железы

- Осложнения ангиографического исследования брюшной полости

Содержание

Ангиографией называют исследование структуры и функционирования сосудов, проводимое при помощи специальной аппаратуры и рентгенконтрастного вещества, введенного в сосуд. Выделяют следующие разновидности ангиографии брюшной полости:

- Вено или флебография — исследование вен,

- Артериография -артерий,

- Лимфография -лимфатических сосудов.

В зависимости от того, что необходимо исследовать проводится избирательная (селективная) или общая ангиография брюшной полости. Введение контрастного вещества в сосуд производится посредством катетеризации или пункции.

Исследование делают в специализированном рентгенологическом кабинете, в котором установлено ангиографическое оборудование, снабженное устройством для быстрой крупноформатной серийной съемки, аппарат для рентгеновской видеозаписи, флюорографическая скоростная камера и компьютер для обработки полученных результатов и вывода их на монитор. Современный метод вычислительной ангиографии позволяет получить дополнительные сведения о гемодинамике и состоянии сосудов.

Методика проведения и цели исследования

Современная ангиография брюшной полости проводится при помощи двух методик: инвазивной и неинвазивной. Исследование проводится для того чтобы определить патологические состояния органов брюшной полости которые развиваются на фоне нарушения функциональных или структурных особенностей кровеносных сосудов.

Инвазивной методикой ангиографии считается рентгенологическое обследование сосудов, при котором в внутрь артерии вводится безвредный для здоровья человека рентгенконтрастный препарат. Исследование состоит из трех этапов:

- Введение катетера — специальная тонкая пластиковая трубка при исследовании сосудов органов брюшной полости вводится через небольшой надрез в бедренную или подмышечную артерии, локтевую или бедренную вены (в зависимости от того какие сосуды необходимо обследовать) и продвигается до аорты. Перед введением катетера кожу обрабатывают дезинфицирующим препаратом, зачастую проводят обезболивание. За перемещением катетера внутри кровеносного сосуда следят с помощью рентгенотелевидения.

- Введение контрастного вещества начинают сразу же после первого этапа, затем начинают быструю рентгеновскую съемку. Пациент в этот момент ощущает тепло, такое ощущение длится на протяжении нескольких секунд. Рентгенконтрастное вещество вводят 2−4 раза в течение процедуры.

- Удаление катетера производится немедленно после исследования, место ввода прижимается, чтобы остановить кровотечение. Через 10− 15 минут необходимо наложить давящую стерильную повязку.

Неинвазивные методики:

- Магнитно-резонансная ангиография — при ее помощи можно узнать функциональные и анатомические особенности сосудов,

- Компьютерно-томографическая ангиография — дает детальный рисунок кровеносного сосуда,

- Ультразвуковая допплерография органов брюшной полости (преимущественно печени) проводится только в тех случаях, когда получить информацию другими методами невозможно.

Ангиографическое исследование брюшного отдела аорты

Брюшная аортография или ангиография брюшной аорты исследование брюшной части аорты и отходящих от нее сосудов при помощи рентгенологического метода.

Показаниями к проведению являются следующие патологии:

- Повреждения органов брюшной полости при травмах или хронических заболеваниях (цирроз печени, портальная гипертензия)

- Повреждение забрюшинного пространства

- Кровотечения в желудочно-кишечный тракт или брюшную полость

- Различные патологии сосудов

- Доброкачественные и злокачественные новообразования (и их метастазы)

При этом исследовании катетер, как, правило, вводится через бедренную или подмышечную артерию и под контролем рентгеноскопа устанавливается в брюшной аорте или брыжеечных артериях.

Подготовка к исследованию:

- При подготовке к исследованию назначается анализ крови (для того чтобы определить общие параметры и свертываемость)

- Нельзя принимать пищу за 8 часов до процедуры

- Если у вас есть аллергия на йод, необходимо сообщить об этом врачу перед назначением исследования

- Непосредственно перед процедурой надо подписать информированное согласие

- Перед исследованием пациент должен сходить в туалет, снять все металлические предметы (поскольку они отражаются на рентгеновских снимках и могут исказить картину) и переодеться в специальную одежду

- В течение проведения ангиографии пациент находится в положении лежа и фиксируется к столу, чтобы обеспечить неподвижность.

Это важно! Для того чтобы результаты ангиографического исследования были наиболее точными вам необходимо в течение всей процедуры лежать неподвижно, и обязательно опорожнить кишечник и мочевой пузырь перед процедурой.

Ангиографическое исследование поджелудочной железы

Ангиография поджелудочной железы чаще всего используется для:

- Диагностирования злокачественных новообразований данного органа

- При диагностике доброкачественных опухолей и кист поджелудочной железы,

- При хроническом воспалительном процессе (панкреатите)

- Для определения структуры органа

- При травматических повреждениях железы.

Сложность ангиографического исследования поджелудочной железы заключается в том, что в кровоснабжении органа принимают участие несколько артерий, а опухоли практически не содержат сосудов. Поэтому ангиография применяется в основном для определения размера новообразования, его распространения, связи с основными сосудами и патологии самих сосудов.

Проводится исследование методом селективной артериографии путем катетеризации брюшной части аорты через бедренную артерию и продвижения катетера в ее ветви (целиакография и мезентерикография).

В ходе исследования можно выделить три этапа:

- Артериографию — рентгенконтрастное вещество наполняет артерии,

- Паренхимографию – контрастное вещество проникает во все капилляры и видны контуры железы,

- Флебографию — наполнены вены, по которым кровь отходит от органа.

Подготовка и проведение исследования не отличаются от брюшной аортографии.

Осложнения ангиографического исследования брюшной полости

К основным осложнениям ангиографического исследования органов брюшной полости относятся:

- Кровотечение, гематома, боль или отечность в месте введения катетера

- Аллергическая реакция на йод, входящий в состав рентгенконтрастного вещества

- Повреждение стенки сосуда

- Развитие острой печеночной или почечной недостаточности

- Нарушения сердечного ритма.

Для того, чтобы избежать развития осложнений необходимо провести тщательную подготовку к исследованию и выбрать наименее опасную методику его проведения.

Оцените статью:

Loading …

Источник

Автор Предложить Статью На чтение 3 мин. Опубликовано 07.06.2015 07:24

Обновлено 04.05.2018 10:14

Ангиография в диагностике острого панкреатита

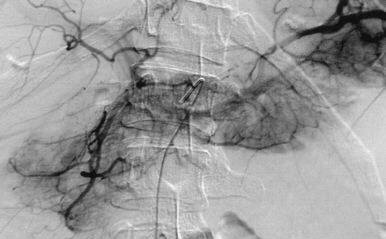

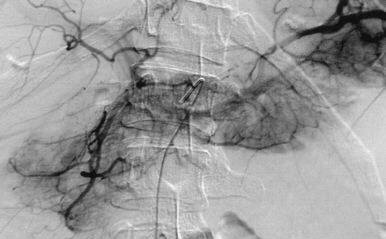

Ангиография в диагностике острого панкреатитаВ настоящее время ангиография, вследствие инвазивности и невысокой разрешающей способности, по сравнению с динамической контрастной компьютерной томографии все реже применяется в диагностике острого панкреатита. Однако в ряде случаев ангиография может иметь неоценимое диагностическое и прогностическое значение.

По мнению ряда авторов, ангиография имеет значительные преимущества перед другими методами исследования, так как её применение открывает реальные возможности в выявлении нарушений кровообращения при остром панкреатите.

С помощью селективной ангиографии можно оценить топографо-анатомические взаимоотношения артерий, характер распределения контрастного вещества в бассейне чревного ствола, интенсивность контрастирования тех или иных областей поджелудочной железы и соседних органов, длительность артериальной, капиллярной и венозной фазы, время их наступления.

Выявляемые ангиографичсские изменения подразделяют на функциональные и морфологические.

Функциональные изменения

К функциональным относят — усиление внутри органного артериального рисунка, задержку контрастного вещества и его накопление в зонах гиперваскуляризации.

Морфологические изменения

К морфологическим — сужение просвета артерий, нечеткость и стертость их контуров, изображение сосуда в виде пунктирной линии, обрывы и стенозы. Вышеперечисленные признаки B.C. Савельев с соавторами (1983) объединили в три группы ангиографических синдромов: воспаления, увеличения объема железы и панкреонекроза. Синдромы воспаления и панкреонекроза позволяют ангиографически различить отечную и некротическую формы острого панкреатита, а синдром увеличенного объема железы является важным дифференциально-диагностическим критерием распространенности процесса. По мнению авторов, синдром воспаления характеризуется гиперваскулярным типом картины, нечеткостью, стертостью, размытостью контуров внутри панкреатических сосудов, ранним наступлением венозной фазы, интенсивным контрастированием поджелудочной железы в паренхиматозную фазу, усилением гемоциркуляции в окружающих сосудах и органах. Синдром увеличенного объема поджелудочной железы выряжается в оттеснении, удлинении, выпрямлении, деформации и сужении крупных органных и окружающих железу сосудов, нарушении гемоциркуляции в этих сосудах и их сдавление, оттеснение левой почки книзу, а чревного ствола кверху — ангиографический симптом «трезубца». Синдром панкреонекроза характеризуется гиповаскулярным и аваскулярным типом ангиографической картины, хаотичным расположением, обрывами и дефектами стенок артерий с выходом контраста за пределы сосудов, задержкой венозной фазы и отсутствием спленеопортограммы, тромбозами селезеночной вены. При стенозах или окклюзии чревного ствола описано развитие чревно-верхнебрыжеечного анастомоза.

Таким образом, селективная ангиография ветвей чревного ствола позволяет установить распространенность панкреонекроза и выявить степень функциональных и органических нарушений кровообращения в органах бассейна чревной артерии.

Селективной ангиографии поджелудочной железы посвящено значительное число исследований, но ангиографической семиотике острого панкреатита — лишь единичные работы.

Нестеренко Ю.А. и соавт., на основании ангиосемиотики острого панкреатита и его осложнений, выделяют три группы ангиографических симптомов:

- Изменение артерий поджелудочной железы — расширение просвет, оттеснение, удлинение и выпрямление артерий, нечеткость, стертость, размытость их контуров, деформация и сужения, обрыв сосудов, дефект сосудистой стенки (выход контрастного вещества за се пределы).

- Изменение гемоциркуляции — задержка контрастного вещества в артериях, интенсивное диффузное или регионарное контрастирование паренхимы поджелудочной железы в венозную фазу, раннее или позднее наступление венозной фазы, задержка или отсутствие спленопортограммы.

- Изменение в сосудах окружающих поджелудочной железы — оттеснение чревной, общей печеночной, желудочно-двенадцатиперстной и других артерий, их деформация, сужение (тромбоз) сосудов.

Источник

Опухоль отличается от всех прочих тканей способностью постоянно создавать новые сосуды, поддерживающие её беспрецедентную способность к неограниченному росту. По объёму сосудистой сети можно довольно чётко определить границы опухоли с нормальными тканями. Опухоль способна внедряться в любую ткань и крупные сосуды, и оттесняя их, и вовлекая в раковый процесс, приводя к сужению просвета сосуда. При появлении ракового новообразования в анатомической области, где пролегают питающие органы крупные сосуды, возможность хирургического удаления зависит от степени вовлечения артерии в опухолевый процесс.

Диагностический метод, позволяющий узнать локализацию опухоли по разветвлению сосудистой сети, её связи с крупными сосудами и одновременно решить вопрос возможности радикального удаления рака, называется ангиографией.

Способ заключается в ведении контрастного для рентгеновских лучей вещества в сосудистое русло, чтобы с помощью моментальных снимков фиксировать наполнение контрастом сосудов опухоли и всех ближайших артерий. Фиксировать прохождение контрастного вещества можно не только рентгеном и его вариантом – компьютерной томографией, а также магнитно-резонансной томографией.

Рентгеновская ангиография

Ангиографию подразделяют по органу, в котором контрастируют сосуды. К примеру, при ангиокардиографии визуализируются предсердия и желудочки с крупными сосудами, при ангиопульмонографии – сосудистая сеть лёгких. Процедура требует доступа к сосуду, максимально приближенному к зоне поражения, продолжением которого является питающая опухоль артерия. В артерию вводят катетер, под контролем рентгена подводят его к нужному сосуду. По катетеру пускают контрастное вещество и делают снимки в определённое время – фазу прохождения контраста, содержащего йод.

При рентгеновском исследовании можно контрастировать не только артерии, но и вены, и при необходимости получить изображение лимфатических сосудов, поэтому принципиально это исследование называется вазография – изображение сосудов. Исследование артерий называется артериографией, венография или флебография – изображение вен и лимфография, соответственно, контрастирование лимфатических сосудов. Исследование не только даёт рисунок сосудов, но по «картинке» его кровонаполнения позволяет выявить патологические состояния органа и его функции, отражающиеся на состоянии кровоснабжения.

При решении вопроса оперативного лечения рака предварительное представление хирурга о состояние артериального русла в зоне расположения опухоли очень важно, поскольку позволяет определить границы опухолевого роста и вовлечение с повреждением артерий большого диаметра. По артериям кровь течёт под высоким давлением, поэтому во время операции до окончательной остановки кровотечения из повреждённого опухолью сосуда потеряется достаточно большой объём крови. По венам кровь оттекает с небольшой скоростью и незначительным давлением, повреждённую опухолью крупную вену несложно пережать без особых кровеносных потерь.

Полученная до операции ангиографическая информация позволяет подготовиться к неожиданностям, к примеру, к установке протеза вместо поражённого раком сосуда. При рентгеновской ангиографии можно сразу же провести лечебное мероприятие – установить стент в суженном опухолью сосуде. Злокачественные опухоли индуцируют повышенную свёртываемость крови с образованием тромбов, протяжённость которых достигает десятков сантиметров. При ангиографии тромб хорошо виден, его возможно сразу удалить.

Полезное веяние современности

Сегодня при ангиографии не просто делают рентгеновские снимки, но и подвергают снятое компьютерной обработке, чтобы улучшить качество изображения, выделить определённые сосуды из общей массы. И главное, цифровая обработка позволяет отказаться от введения катетера с контрастом в артерию, ограничившись веной, что много проще для выполняющего исследование хирурга и легче пациенту, и даже уменьшить количество очень неполезного для организма контрастного вещества. Такая улучшенная ангиография называется цифровой субтракционной.

Методики компьютерной обработки позволяют получить 3D-изображение, где как на ладони виден орган в трёх измерениях и все этапы прохождения по нему крови. Можно разделить кровоток на артериальный и венозный, всё в соответствующем цвете, и увидеть весь процесс кровоснабжения всего органа. Метод рентгеновской ангиографии относится к инвазивным, то есть с проникновением внутрь организма, поэтому исследование выполняется в операционной со всеми предосторожностями, исключающими какое-либо инфицирование пациента и развитие опасного кровотечения.

Но главное преимущество рентгеновской ангиографии в возможности одновременной лечебной манипуляции в сосудах, что невозможно при более «продвинутых» ангиографических исследованиях, выполняемых на КТ и МРТ оборудовании. Сегодня рентгеноконтрастная ангиография – «золотой» стандарт исследования сосудов вообще и совершенно неотъемлема от современной высокотехнологичной онкологической помощи.

Компьютерная томографическая ангиография (КТА)

Этот вариант ангиографии не требует внедрения в организм, специальной подготовки и операционной не нужно, надо просто ввести пациенту в вену контрастное вещество, тоже содержащее йод, и сделать снимки компьютерным томографом с необходимым программным обеспечением. Исследование быстрое, возможна не просто визуализация сосудистого русла, но и разнообразные реконструкции кровоснабжения в любой момент времени. Только при КТА можно получить изображение просвета сосуда «в натуральном виде» и оценить сужение его на все 100%. Сложности возникают при отложении кальция в атеросклеротическом сосуде, поскольку кальций не проницаем для рентгеновских лучей.

Компьютерные томографы классифицируются по количеству срезов – рентгеновских снимков в одной проекции, которые делает аппарат в одну секунду. Сегодня используются 16-срезовые, 32- и 64-срезовые томографы и даже 256- и 320-срезовые. Каждый снимок делается через определённое расстояние, чем больше срезов, тем точнее будет окончательная «картинка». С увеличением числа срезов улучшается изображение, «гасится» отрицательное влияние дыхания пациента на изображение, а также уменьшается количество контрастного вещества, что важно для здоровья. Но очень большое число срезов потребно для исследовательской работы, в клинической практике бывает вполне достаточно и 16-срезов.

Ограничения для томографической ангиографии:

- Противопоказанием является непереносимость препаратов йода и тяжёлое нарушение функции почек, поскольку контрастное вещество токсично для почек. При обычном исследовании на стандартном 16-срезовом КТ вводится около 100 мл контраста.

- После введения контраста кормящей матери, молоко нельзя использовать для кормления в течение суток.

- Невозможно выполнить компьютерную ангиографию очень тучному или слишком подвижному пациенту.

- Рентгеновское облучение опасно для детей и беременных женщин, им следует предлагать альтернативное исследование сосудов.

Во время КТА-исследования невозможны лечебные манипуляции с сосудами, получается просто визуальная картина сосудистого поражения. Поэтому КТА не смогла заменить обычную рентгеноконтрастную ангиографию.

Магнитно-резонансная ангиография (МРА)

Как и КТА, магнитно-резонансная ангиография – неинвазивное исследование, то есть не проникающее в организм. Но оно позволяет получить высокоточное изображение сосудистой сети исследуемого органа. Нет необходимости в операционной и какой-либо предварительной подготовки пациента, всё просто: пришёл и сделал. Для большей точности исследования, а при изучении сосудистого русла опухоли в обязательном порядке, манипуляция проводится с введением контрастного вещества, выделяющего на общем фоне сосуды. Контрастное вещество для МРА не содержит йода, но тоже способно повредить почкам, правда, в меньшей мере.

Мощность магнитно-резонансного томографа и, следовательно, точность исследования определяется создаваемым аппаратом магнитным полем. Чем выше напряжение магнитного поля, определяемое в единицах «Тесла», тем лучше изображение. Самые просты МР-томографы «низкопольные» соответствуют 0,5 Тесла, самые точные – «сверхвысокопольные» 3 Тесла, но в клинической практике вполне достаточны «высокопольные» 1,5 Тесла. МРА точнее всех других ангиографических методик при исследовании кальцинированных сосудов, но вот степень сужения сосуда может преувеличить.

Есть ограничения в применении магнитно-резонансной ангиографии в виде наличия в организме пациента кардиостимуляторов и дефибрилляторов, которые сбиваются с программы, что угрожает пациенту непоправимыми последствиями. Невозможно исследование тучных пациентов и панически боящихся замкнутых пространств – клаустрофобия, магнитно-резонансный томограф представляет собой трубу ограниченного диаметра, где располагается пациент. Главное отличие МРА от КТА в отсутствии ионизирующего излучения – облучения, поэтому возможно исследование детей и беременных.

Источник