Что такое аплазия сосудов головного мозга

Проблема сосудистых заболеваний головного мозга является социально значимой. Главной причиной цереброваскулярной патологии (от начальных признаков недостаточности мозгового кровообращения до инсультов) остаются артериальная гипертензия и атеросклероз. Неврологи Юсуповской болезни диагностируют церебральную ишемию, гипоплазию ПМА и асимметрию кровотока головного мозга с помощью новейшей аппаратуры ведущих мировых производителей.

Врачи клиники неврологии применяют для лечения пациентов новейшие лекарственные препараты. При ишемии в области бассейна ПМА длительность восстановления зависит от степени нарушения кровоснабжения мозга и адекватности реабилитационных мероприятий. Специалисты клиники реабилитации для восстановления кровотока по ПМА используют физиотерапевтические процедуры, массаж, иглотерапию, нетрадиционные методы восстановительной терапии.

Асимметрия кровотока по СМА и ПМА может закончиться ишемическим инсультом. В Юсуповской больнице проводят комплексную терапию патологии, в результате которой восстанавливается кровоток и мозговая ткань получает достаточное количество питательных веществ и кислорода. Тяжёлые случаи ишемии в бассейне ПМА обсуждаются на заседании Экспертного Совета с участием профессоров и врачей высшей категории. Ведущие неврологи коллегиально вырабатывают тактику ведения пациентов с нарушением кровообращения вследствие гипоплазии ПМА. Медицинский персонал внимательно относится к пожеланиям пациентов.

Сегменты

Что такое ПМА головного мозга? ПМА расшифровывается в медицине как передняя мозговая артерия. Схема кровоснабжения головного мозга довольно сложная. Кровь поступает в мозг по двум внутренним сонным и двум позвоночным артериям. Сонные артерии формируют каротидный бассейн. Они начинаются в грудной полости: правая от плечеголовного ствола, левая – от дуги аорты. Позвоночные артерии формируют вертебробазилярный бассейн. По ним кровь поступает в сосуды, обеспечивающие питание продолговатого мозга, шейного отдела спинного мозга и мозжечка. В результате слияния позвоночные артерии образуют основную базилярную артерию.

ПМА (передняя мозговая артерия) начинается у места разделения внутренней сонной артерии на концевые ветви. В начале своего пути она отдаёт ряд мелких веточек, которые проникают через переднее продырявленное вещество к базальным ядрам основания большого мозга. На уровне зрительного перекреста передняя мозговая артерия образует анастомоз (соустье) с одноимённой артерией противоположной стороны посредством передней соединительной артерии.

Гипоплазия ПМА

Причиной внезапной закупорки сосуда головного мозга часто является аномальное уменьшение его просвета. Виной тому являются не холестериновые бляшки, а гипоплазия артерии головного мозга – патологическое сужение сосуда. Заболевание наблюдается у 80% пожилых людей. У них к врождённому дефекту прибавляются возрастные изменения сосудов.

Гипоплазия ПМА – что это такое и как проявляется? Гипоплазия ПМА проявляется в недостаточном развитии правой мозговой артерии. Сосуд имеет аномальную форму. При такой патологии может нарушаться строение кровеносных сосудов, питающих внутричерепные структуры. Гипоплазия ПМА – врождённая патология, которая возникает внутриутробно. При гипоплазии ПМА нарушается питание мозжечка, ствола и затылочных долей. В результате патологии возрастает риск образования аневризмы либо развития инсульта. Гипоплазия ПМА – это опасное состояние, которому особое внимание уделяют неврологи Юсуповской больницы и нейрохирурги клиник-партнёров.

Причины, симптомы и лечение

На процесс формирования мозговых артерий, в том числе ПМА, негативно влияют следующие факторы:

- Наркотическая или алкогольная зависимость у беременной;

- Инфицирование плода в период внутриутробного развития;

- Интоксикация организма женщины в период вынашивания плода;

- Отягощённая наследственность;

- Приём беременной лекарственных средств, оказывающих тератогенное действие.

Симптомы заболевания и их выраженность зависят от степени недоразвития сосуда, который питает головной мозг. У каждого пациента симптомы могут проявляться по-иному. Некоторые люди узнают о том, что у них гипоплазия ПМА, только во время медицинского осмотра. Часто заболевание протекает бессимптомно.

Гипоплазия ПМА может проявляться следующими симптомами:

- Головными болями разной интенсивности;

- Частыми головокружениями;

- Снижением или потерей чувствительности кожных покровов;

- Нестабильностью артериального давления;

- Эмоциональными расстройствами;

- Нарушениями восприятия и ощущений.

Все перечисленные симптомы указывают на недостаточное мозговое кровообращение, поэтому при их возникновении обращайтесь к неврологам Юсуповской больницы. Врачи вначале проведут комплексное обследование, которое включает следующие диагностические процедуры:

- Ультразвуковое исследование и допплерографию сосудов головного мозга;

- Контрастную ангиографию;

- Компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

Врачи сонологи используют современные ультразвуковые аппараты, совмещающие триплексный сканер и допплеровскую установку. Они позволяют визуализировать экстракраниальный и интракраниальные отделы артерий вертебрально-базилярного бассейна, выявить асимметрию кровотока по СМА и ПМА. Для определения состояния нейронов при ишемии мозга выполняют магнитно-резонансную и компьютерную томографию с помощью аппаратов премиум класса. КТ-ангиографию сосудов головного мозга в Юсуповской больнице делают на современном сканере. С помощью него получают не только пошаговые изображения сосудов головного мозга, но и их трёхмерную модель. Эти изображения могут просматриваю на мониторе компьютера, распечатывают на пленке или переносят на DVD+R диск.

Если симптомы нарушения мозгового кровообращения, вызванные дисплазией ПМА, выражены незначительно, проводят терапию лекарственными средствами, которые расширяют артерии и нормализуют мозговой кровоток. Консервативная терапия помогает снизить интенсивность головных болей и улучшить работу вестибулярного аппарата. При выявлении в аномальном сосуде тромба врач приписывает лекарства для его растворения. Нейрохирурги клиник-партнёров Юсуповской больницы проводят коррекцию патологии ПМА в случаях, когда при медикаментозном лечении отсутствует положительная динамика. Преимущественно при гипоплазии ПМА применяется методика стентирования.

Спазм сосудов головного мозга

Пожилых людей, лиц среднего и мозгового возраста часто беспокоит головная боль, шум и головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, снижение работоспособности. Зачастую пациенты не очень серьезно относятся к таким жалобам. Между тем это могут быть признаки вазоспазма в левых мозговых артериях, СМА (средней мозговой артерии) и ПМА (передней мозговой артерии). Церебральный вазоспазм (сужение просвета артерий основания мозга после субарахноидального кровоизлияния при разрыве мешковидной аневризмы) может вторично вызвать ишемию мозга.

После разрыва аневризмы у пациента наступает временный период улучшения или стабилизации состояния до момента возникновения у него симптоматического вазоспазма. Неврологические симптомы спазма церебральных с четвёртого по четырнадцатый день после первого разрыва аневризмы. Возникшая неврологическая симптоматика соответствует ишемии мозга в специфических артериальных бассейнах. Выраженность церебрального вазоспазма определяет степень вероятности развития ишемии и инфаркта мозга.

Признаки вазоспазма в левых артериях мозга, СМА и ПМА часто возникают у тех пациентов, у которых на ранней магниторезонансной или компьютерной томографии головного мозга определялись слои свернувшейся крови толщиной 1 мм и больше в бороздах мозга или шарообразные сгустки крови размерами больше 5 мм3 в базальных цистернах.

Локализацию и тяжесть вазоспазма в ПМА и СМА врачи Юсуповской больницы определяют с помощью магниторезонансной или компьютерной томографии. Чтобы прогноз был точным, компьютерную томографию головного мозга проводят в интервале от 24 до 96 ч после субарахноидального кровоизлияния.

Клинически выраженный церебральный вазоспазм проявляется симптоматикой, которая относится к тому или иному бассейну кровоснабжения головного мозга определённой артерии. При вовлечении ствола или основных ветвей средней мозговой артерии (СМА) у пациента развиваются следующие симптомы:

- Контралатеральный гемипарез – слабость мышц половины туловища с противоположной от внутримозгового кровоизлияния стороны;

- Дисфазия – нарушение речи при спазме артерий доминантного полушария головного мозга;

- Анозогнозия, апрактоагнозия – расстройство узнавания при спазме артерий недоминантного полушария головного мозга.

Признаки вазоспазма в левых артериях мозга, СМА и ПМА могут не быть выраженными из-за того, что в головном мозге формируется коллатеральный кровоток через сращения зон смежного мозгового кровоснабжения.

Ишемия вследствие вазоспазма ПМА проявляется абулией. Пациент находится в бодрствующем состоянии, лежит с закрытыми или открытыми глазами, с запаздыванием реагирует на инструкции. Он не может активно вести беседу, но на вопросы отвечает короткими фразами, которые произносит шёпотом, длительно пережёвывает пищу и часто удерживает её между дёснами и щекой. Все очаговые неврологические симптомы в результате церебрального вазоспазма у пациентов могут возникать внезапно, достигая максимальной выраженности в течение нескольких минут, или развиваются на протяжении нескольких дней.

Если ишемии или инфаркту подвергается вся территория мозга в бассейне СМА (средней мозговой артерии), то развивается его отёк, который может привести к повышению внутричерепного давления. Ранняя магниторезонансная или компьютерная томография головного мозга позволяют предсказать неблагоприятный исход, если обнаруживается крупный сгусток крови в сильвиевой цистерне или в просвете сильвиевой щели и второй значительный сгусток в базальной фронтальной щели, расположенной между полушариями мозга. Одновременное присутствие свернувшейся крови в этих областях сочетается с выраженным симптоматическим спазмом СМА и ПМА. В подобной ситуации поверхностные коллатерали в коре головного мозга от ПМА не в состоянии компенсировать ишемию в бассейне СМА.

Если спазм артерий головного мозга возникает на фоне субарахноидального кровоизлияния, медикаментозная профилактика и лечение неэффективно.

Поскольку у пациентов с церебральным вазоспазмом отмечается увеличение объёма крови и отёк паренхимы головного мозга, то даже незначительное увеличение внутричерепного объёма, которое происходит при воздействии вазодилататоров, может усугубить неврологические расстройства. Если у пациента установлен выраженный симптоматический церебральный вазоспазм, неврологи не назначают вазодилататоры.

Все усилия врачей направлены на увеличение мозгового перфузионного давления путём повышения среднего артериального давления. Достигается это увеличением объёма плазмы и назначением вазопрессорных препаратов (фенилэфрина, допамина). Поскольку лечение, направленное на увеличение перфузионного давления, приводит к улучшению картины неврологического статуса у некоторых больных, но высокое артериальное давление сопряжено с риском повторного кровоизлияния, при применении данного метода лечения неврологи Юсуповской больницы определяют давление церебральной перфузии и минутный сердечный выброс, проводят прямое исследование центрального венозного давления. В тяжёлых случаях у пациента измеряют внутричерепное давление и давление заклинивания лёгочной артерии.

Введение осмотического диуретика маннитола при поддержании адекватного внутрисосудистого объёма и среднего артериального давления увеличивает осмолярность сыворотки крови пациента. В тяжёлом случае для снижения внутричерепного давления используют барбитуратную кому.

Как лечить

Тонус церебральных артерий – это напряжение сосудистых стенок, которое поддерживается мышечной стенкой этих сосудов. Он является фактором, определяющим кровоснабжение тканей головного мозга. Благодаря мышечным стенкам церебральных сосудов ткани головного мозга защищаются от недостатка или переизбытка крови. При расстройствах нервной системы или заболеваниях внутренних органов тонус артерий может изменяться. Мышечная стенка артериальных сосудов спазмируется, их просвет уменьшается, как и объём крови, поступающей к нейронам. В результате гипертонуса развивается тканевая гипоксия (клетки головного мозга не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ). Гипертонус ПМА, как и других церебральных артерий, вызывает органические и функциональные нарушения в головном мозге.

Патологический гипертонус ПМА возникает вследствие заболеваний внутренних органов, желез и метаболических нарушений. Продолжительный выраженный спазм артерий может привести к острому нарушению мозгового кровообращения (ишемическому инсульту), вследствие которого развиваются необратимые органические изменения тканей, последующая потеря двигательных функций и интеллектуальных возможностей.

К гипертонусу ПМА приводят следующие причины:

- Психологические (тревожное расстройство, вегетососудистая дистония, стресс, нервно-психическое напряжение, нарушение сна, патологии личности – психопатии, акцентуации);

- Соматические (артериальная гипертензия, атеросклероз, эндартериит, системные заболевания, болезни эндокринных органов, дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертиреоз, воспаление ткани нервных узлов симпатических отделов вегетативной нервной системы);

- Косвенные (курение, большие дозы кофеина, сахарный диабет, отягощённая наследственность, возраст от 50 лет, метеочувствительность, длительное пребывание в душных непроветриваемых помещениях).

Вазоспазм ПМА проявляется следующими симптомами:

- Головной болью разлитой локализации;

- Ухудшением интеллектуальной и мнестической деятельности (замедлением темпа мышления, уменьшением объёма и концентрация внимания);

- Изменением физиологического состояния (быстрой утомляемостью, истощаемостью);

- Эмоциональными расстройствами (лабильностью настроения, раздражительностью, низким порогом возбудимости);

- Тошнотой и рвотой;

- Чувством распирания в голове;

- Нарушением координации движений.

Редко в клинической картине вазоспазма ПМА наблюдается синкопальное состояние, однако особо сентиментальные люди даже от счастья могут терять сознание.

Комплексная терапия заболевания направлена на восстановление функции головного мозга и повышение работоспособности организма. Врачи Юсуповской больницы начинают лечение гипертонуса ПМА с терапии той патологии, которая вызвала повышение тонуса мозговых сосудов. Пациентам рекомендуют дозированный режим работы, отдыха, полноценный сон, ароматерапию. Следует сбалансировать питание: уменьшить употребление алкоголя, кофе и содержащих кофеин продуктов, исключить употребление тонизирующих напитков.

Перед сном рекомендуется принять тёплый душ или ванну, выпить чай из плодов шиповника или мяты с добавлением мёда. Медикаментозная терапия заключается стабилизации артериального давления, приёме фитопрепаратов, обладающих седативным эффектом. Для того чтобы пройти диагностику и лечение ишемии, гипоплазии и асимметрии кровотока ПМА головного мозга, записывайтесь на приём к неврологу, позвонив по телефону контакт центра Юсуповской больницы в любое время суток независимо от дня недели.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Суханова О.П. 1 Блинов И.М. 1 Семенютина А.С. 1 Атанов Н.Д. 1

1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России

На основания изучения данных современной литературы уточнены основные этапы развития сосудов головного мозга в антенатальном периоде развития. Систематизированы имеющиеся сведения об аномалиях развития сосудов мозга (аномалия Киммерле, персистирующая тригеминальная артерия, фенестрация, аплазия и гипоплазия мозговых артерий, артериовенозные мальформации), совмещены с собственными данными СКТ ангиографии сосудов мозга. Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография является необходимой для исследования сосудов большого мозга. Сравнение результатов исследования с нормальной анатомией сосудов головного мозга увеличит диагностическую и лечебную эффективность, позволит отличить варианты, мимикрирующие патологию, и те аномалии, которые нуждаются в оперативном хирургическом вмешательстве. А знание развития сосудов головного мозга способствует пониманию многих анатомических фактов и решению тяжелых клинических случаев.

эмбриональное развитие

аномалии сосудов мозга

мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография

1. Горбунов А.В. Классификация вариантов артерий и вариантов артериального круга большого мозга человека / А.В.Горбунов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки.- 2013.- Т. 18, В. 1.- С.277-279.

2. Каплунова О.А., Фишман А.Ю., Пивоварова В.В. Морфогенез синусов твердой оболочки головного мозга. Журнал фундаментальной медицины и биологии, 2016, №2.-С.16-22.

3. Каплунова О.А., Чаплыгина Е.В., Домбровский В.И., Суханова О.П., Блинов И.М. Развитие внутримозговых сосудов и артериовенозные мальформации. Журнал анатомии и гистопатологии. 2015. Т.4, № 4 (16).-С.18-25.

4. Николенко В.Н. Морфобиомеханические закономерности строения средней мозговой артерии взрослых людей / В.Н. Николенко, О.А. Фомкина, Ю.А. Неклюдов, Ю.Д. Алексеев // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012.- Т 8, № 1. – С.9-14.

5. Фомкина О.А. Морфобиомеханические особенности задней соединительной артерии взрослых людей / О.А. Фомкина, В.Н. Николенко, Ю.А.Гладилин // Морфология.- 2010. -Т. 136, № 4. – С.202.

6. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика сосудистых мальформаций и артериальных аневризм головного мозга / Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили, В.А. Фокин, Д.В. Свистов. СПб.: «ЭЛБИ СПб». 2005. 224 с.

7. Чаплыгина Е.В. Развитие, аномалии развития и варианты артерий головного мозга / Е.В.Чаплыгина, О.А.Каплунова, В.И. Домбровский, О.П. Суханова, И.М.Блинов, Л.И.Чистолинова // Журнал анатомии и гистопатологии, 2015.-Т.4, №2 (14).-С 52-59.

8. Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Домбровский В.И., Суханова О.П., Блинов И.М. Персистирующая тригеминальная артерия. Фундаментальные исследования № 1 (часть 8) 2015, стр. 1730-1734.

9. Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Домбровский В.И., Суханова О.П., Блинов И.М., Фишман А.Ю., Муканян С.С. Морфофункциональная характеристика аномалии Киммерле. Морфология, 2015, Т.147, №3, С.27-31.

10. Conway E.M. Molecular mechanisms of blood vessel growth / E.M. Conway, D. Collen, P.Carmeliet // Cardiovascular Res.- 2001.- V. 49. -P. 507-521.

11. Eichmann A. Vascular development: from precursor cells to branched arterial and venous networks / A. Eichmann, L. Yuan, D. Moyon F. Lenoble, L. Pardanaud, C. Breant // Int. J. Dev. Biol. 2005. V. 49. P. 259-267.

12. Elliot R. The Prevalence of Ponticus (Arcus Foramen) and its Importance in the Goel-Harms Procedure: -Analysis and Review of the Literature / R.Elliot, O.Tanweer // World Neurosurgery.-2014.-Vol. 82, 1/2.-P.335-343.

13. Kathuria S., Chen J., Gregg L., Parmar Y.A., Gandhi D. Congenital arterial and venous anomalies of the brain and skull Base. Neuroimag / S.Kathuria, J.Chen, L.Gregg, Y.A.Parmar, D. Gandhi // Clin. N. Am. -2011.- V. 21. -P. 545-562.

14. Niederberger E. Anatomic variants of the anterior part of the cerebral arterial circle at multidetector computed tomography angiography / E.Niederberger, J.-Y.Gauvrit, X.Morandi, B.Carsin-Nicol, T.Gauthier, J.-C. Ferre // J. of Neuroradiology. -2010. -V.37. -P. 139-147.

15. Padget D.N. The development of the cranial arteries in the human embryo / D.N. Padget // Contrib. Embryol. -1948. -V. 32. -P. 205-261.

16. Raybaud C. Normal and abnormal embryology and development of the intracranial vascular system / C. Raybaud // Neusurg. Clin. N. Am. -2010. -V. 21, N. 3. P. -399-426.

Врожденные сосудистые аномалии мозга: аплазия или гипоплазия нормальных сосудов, сосуды с ненормальной морфологией – результат раннего нарушения развития сосудов мозга. Некоторые из них компенсированы и клинически бессимптомны. Другие являются причиной заболеваний и смерти в результате кровоизлияний или ишемии [13]. Несмотря на большое количество работ, посвященных возрастной, половой, билатеральной изменчивости мозговых артерий [1, 4, 5], работы, касающиеся развития [10, 11, 15, 16] и аномалий развития сосудов головного мозга, – единичные [2, 3, 7, 8, 14].

Аномалия Киммерле – наиболее часто встречающаяся аномалия развития краниовертебральной зоны – костная перемычка над бороздой позвоночной артерии атланта, встречается у 12-16% людей [9, 12], является одним из факторов риска нарушения мозгового кровообращения, особенно при сочетании с другими аномалиями черепа, головного мозга или мозговых сосудов.

Цель исследования – на основания изучения данных литературы уточнить основные этапы развития сосудов головного мозга, возможные механизмы образования их аномалий и проиллюстрировать СКТ-ангиограммами из архива кафедры лучевой диагностики ФПК и ППС РостГМУ. СКТ-ангиография была выполнена на мультисрезовом спиральном рентгеновском компьютерном томографе «Brilliance 64 Slice» («Philips Medical Systems», Нидерданды) у 650 пациентов в возрасте от 14 до 70 лет.

Материалы и методы исследования. Проанализированы спиральные компьютерные ангиотомограммы, выполненные на мультисрезовом спиральном рентгеновском компьютерном томографе «Brilliance 64 Slice» («Philips Medical Systems», Нидерданды) у 650 пациентов в возрасте от 14 до 70 лет.

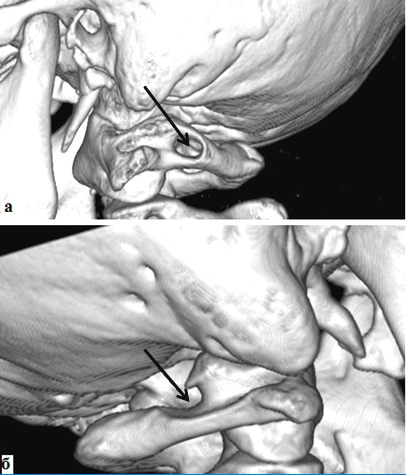

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе СКТ-ангиограмм у 91 обследованного была выявлена аномалия Киммерле (14% случаев) с одной или с двух сторон, при этом костный канал для позвоночной артерии может быть частично или полностью замкнутым (рис.1).

Рис. 1. Спиральная компьютерная томограмма шейного отдела позвоночного столба, а – вид слева, б – вид справа (SSD изображение оттененных поверхностей). Аномалия Киммерле. Костный канал для позвоночной артерии полностью замкнутый – (а) и частично замкнутый (б).

Известны основные принципы развития сосудов головного мозга [15, 16]. У эмбриона 4-5 мм длиной на 28-й день эмбриогенеза сонные артерии снабжают передний и средний мозг. Ромбовидный мозг снабжается через транзитные каротидно-базилярные анастомозы: тригеминальную, ушную, подъязычную и проатлантовую артерии. Эти артерии существуют короткое время [13]. Редко они могут персистировать и функционировать как анатомические варианты или мальформации в клинических случаях.

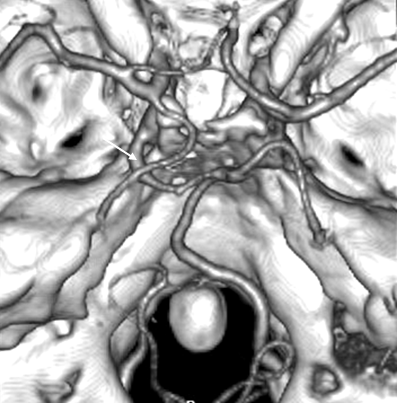

При проведении спиральной компьютерной ангиографии нами была обнаружена персистирующая тригеминальная артерия (рис.2) у 4 пациентов (0,6 % случаев).

Рис. 2. СКТ ангиограмма сосудов основания мозга, вид сверху (ISSD – изображение оттененных поверхностей). Примитивная тригеминальная артерия слева (показана стрелкой). Задняя трифуркация левой внутренней сонной артерии. Гипоплазия левой позвоночной артерии.

Ангиогенез артерий мозга начинается из поверхностной лептоменингеальной сети. Многие артерии мозга образуются в результате слияния элементов сосудистой сети. Нарушение этого процесса может быть причиной фенестрации, которая характеризуется частичными просветами между 2 отчетливыми, параллельными артериями, покрытыми эндотелием. Аномалия бессимптомна, но подобно артериальным бифуркациям, склонна к образованию аневризм [13].

При выполнении СКТ ангиографии фенестрация мозговых артерий нами была выявлена в 0,03% случаев.

В процессе развития артерий головного мозга из переднего сосудистого сплетения появляются три передние мозговые артерии. Третья артерия следует курсом двух передних мозговых артерий и известна как срединная артерия мозолистого тела. Срединная артерия мозолистого тела и переднее сосудистое сплетение далее регрессируют [15]. Такая аномалия развития как добавочная передняя мозговая артерия является персистирующей срединной артерией мозолистого тела.

На 29-й день эмбриогенеза каудальная часть внутренней сонной артерии соединяется с билатеральной продольной мозговой артерией, образуя заднюю соединительную артерию. Продольные мозговые артерии начинают в краниокаудальном направлении сливаться, формируя примитивную базилярную артерию, а на 32 день позвоночные артерии начинают формировать продольный анастомоз между шейными межсегментарными артериями [15].

«Классическое» строение Виллизиева круга встречается часто, но существует большое количество вариантов его строения [1, 4, 5, 7]. Основные аномалии мозговых артерий: аплазия, гипоплазия. Наиболее часто встречаются варианты нетипичного ответвления артерий, с асимметрией диаметров и разомкнутый круг. Возможны и разнообразные сочетания вариантов и аномалий развития артерий большого мозга.

По данным Горбунова А.В. [1], большинство часто встречающихся аномалий базилярной артерии следующие: девиация (4,5% случаев), изгиб (0,6% случаев), извитость (1,9% случаев), удвоение при неслиянии (1,9% случаев), возможны и их сочетании. Нарушение соединения базилярных артерий может проявляться фенестрациями [7].

Наиболее часто встречающиеся аномалии внутричерепного отдела позвоночной артерии по данным Горбунова А.В. [1]: гипоплазия (10,9% случаев), избыточная извитость (0,6% случаев), S-образная позвоночная артерия (0,6% случаев), возможны и их сочетания.

Ангиогенез вен мозга, также как и артерий, начинается из поверхностной лептоменингеальной сети. Развитие сосуда в артерию, вену или в капилляр зависит от направления кровотока. Экспериментально доказана большая роль сигнальных молекул в артериовенозной дифференцировке и развитии архитектоники внутримозговых сосудов [11].

Артериовенозные мальформации головного мозга – наиболее часто встречающиеся сосудистые аномалии. Образование АВМ объясняют недостаточностью развития капиллярного участка кровеносной системы [6].

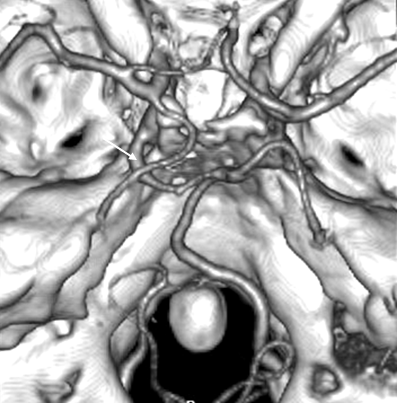

Типичные артериовенозные мальформации представлены тремя основными компонентами: приносящими артериями, клубком измененных сосудов мальформации и дренирующими венами [3, 6]. Артериовенозные мальформации представляют собой неправильное соединение артериальных и венозных сосудов, формирующих клубок, минуя капиллярную сеть (рис.3).

Рис. 3. СКТ ангиограмма сосудов мозга, вид сверху (SSD – изображение оттененных поверхностей). Артериовенозная мальформация в правой височной доле мозга. Питание АВМ осуществляется из бассейна правой средней мозговой мозговой артерии, оболочечных артерий и правой задней мозговой артерии; сброс крови – через множественные расширенные оболочечные вены.

На основания анализа данных литературы и собственных данных спиральной компьютерной ангиографии сосудов мозга установлено, что чаще встречаются артериовенозные мальформации глубинно расположенные в полушариях большого мозга, преимущественно в лобных, теменных, реже – в височных долях. Артериовенозные мальформации имеют форму пирамид, с основанием, расположенным параллельно поверхности коры, и вершиной, направленной к желудочку.

Заключение

Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография является необходимой для исследования сосудов большого мозга. Сравнение результатов исследования с нормальной анатомией сосудов головного мозга увеличит диагностическую эффективность, позволит отличить варианты, мимикрирующие патологию, и те аномалии, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. А знание развития сосудов мозга способствует пониманию многих анатомических фактов.

Библиографическая ссылка

Суханова О.П., Блинов И.М., Семенютина А.С., Атанов Н.Д. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 1.;

URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=16848 (дата обращения: 28.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник