Что такое диффузные изменения сосудов головного мозга

Мозг человека самый важный орган в нашем теле. К несчастью, он тоже подвержен различным заболеваниям. Когда нельзя выявить один точный очаг заболевания, говорят о диффузном поражении. Такие изменения выглядят рассеянно на рентгеновских снимках или других исследованиях.

Что такое диффузные изменения головного мозга?

Головной мозг состоит из огромного числа клеток, плотно скомпонованных в один орган. В толще головного мозга могут возникать патологические участки разных размеров. Количество таких очагов также может быть разнообразно. Когда поражается весь мозг чередующимися участками здоровой и больной ткани, говорят о диффузном поражении.

Для головного мозга, как и любого органа нашего тела, характерны общие патологические процессы. При диффузном поражении возможны абсолютно любые характеристики изменений:

- Уплотнение ткани (склерозирование)

- Размягчение ткани (маляция)

- Воспаление ткани.

- Опухолевый процесс.

Диффузный склероз

Диффузный склероз считается наиболее распространенным заболеванием. Главной причиной развития уплотнения любой ткани является нехватка кислорода. Это возможно из-за нарушения кровообращения и заболеваний, приводящих к нарушению доставки кислорода. Возможными заболеваниями, приводящие к этому недугу являются:

- Гипертоническая болезнь.

- Анемия.

- Атеросклероз сонных артерий.

- Сердечная недостаточность.

Все эти патологии характерны для людей старшего возраста. Без своевременной и грамотной терапии этих заболеваний возможно развитие диффузного склероза. Другие причины развития не связаны с нарушением доставки кислорода. К ним относятся почечная или печеночная недостаточность. При этих заболеваниях происходит токсическое поражение головного мозга. В следствии, возникает замещение омертвевших очагов плотной тканью или образованием кист, в зависимости от объема поражения.

Другой ведущей причиной диффузного поражения головного мозга, является извращенная работа иммунной системы. Некоторые нервные клетки имеют миелиновую оболочку, которая является определенной биологической изоляцией. Иммунная система начинает атаковать миелиновую оболочку и разрушать изоляционный слой. Это приводят к ряду характерных неврологических симптомов. В отличие от других заболеваний, это проявляется в молодом возрасте и называется рассеянный склероз.

Размягчение ткани мозга (энцефаломаляция)

Ткань мозга очень богата жидкостью. Поэтому при гибели клеток мозга возникает так называемый влажный некроз. Ткань становится мягкой, возникают очаги размягчения. Когда в процесс вовлекается весь орган, происходит диффузная гибель нейронов. Дальше возможно два исхода: склероз омертвевших участков или образование кист. Таким образом, размягчение мозга является промежуточным этапом заболевания вне зависимости от причины его вызвавшей.

Возникнуть диффузное размягчение может из-за абсолютно различных причин. Но для его развития требуется повреждение абсолютно всей ткани мозга. Инсульты и черепно-мозговые травмы приводят к очаговым поражениям. Поэтому основными заболеваниями являются:

- Нейроинфекции.

- Отек мозга.

- Состояние после клинической смерти.

Нейроинфекции дают типичную воспалительную реакцию. Это приводит к универсальным последовательным процессам. Также из-за вовлечения в процесс всего органа иммунитет старается обособить возбудителя. Так, на фоне полного поражение мозга образуются очаги омертвения ткани с гнойным отделяемым. Часто энцефалит заканчивается летально, но возможно и восстановление структур мозга при своевременном лечении. Стоит отметить, что ткань мозга не способна восстанавливать мертвые нейроны. Их функция берется соседними клетками.

Диффузные опухолевые процессы головного мозга

Опухоли головного мозга имеют очаговую локализацию и затрагивать ткань диффузно они не могут. Это связано с механизмами развития опухолей нервной ткани. Поэтому такие поражения возможны только при метастазировании раков в головной мозг.

Метастазирование происходит из-за переноса злокачественных клеток с помощью крови или лимфы. Частыми источниками метастаз являются легкие, молочные железы и предстательная железа. Это характерно для раковых процессов. При обильном переносе опухолевых клеток в головной мозг возможно развитие диффузных изменений. Оперативные вмешательства для лечения в этом случае на головной мозг не производятся.

Симптомы диффузных изменений головного мозга

Мозг главный орган, регулирующий работу всего организма. Поэтому при его заболеваниях ключевыми симптомами будут неврологические. Как именно это будет проявляться зависит от наиболее пораженного участка и характера поражения. Но всем им присущи общие мозговые симптомы:

- Головная боль.

- Головокружение.

- Нарушение обоняния, зрения или вкуса.

- Нарушение кожной чувствительности.

- Мышечные спазмы.

Необходимо также учитывать симптомы вызвавшие такие изменения в головном мозгу. Они будут характерны для тех заболеваний, которые описывались ранее.

Что делать при подозрении на диффузные изменения головного мозга?

Необходимо в первую очередь обратиться к специалисту. Это может быть невропатолог или ваш участковый терапевт. Лучше начинать свое лечение с обращения к терапевту, он поможет разобраться в ваших симптомах и проведет необходимые общие исследования. При необходимости он выдаст направление к невропатологу. Не следует заниматься самолечением и тянуть с визитом к врачу. При некоторых заболеваниях это может быть фатальным решением.

При резком ухудшении обоняния, слуха или зрения также рекомендуется обратиться к специалистам. ЛОР-врачу и окулисту соответственно. Эти изменения могут не быть связаны с патологией головного мозга.

Источник

Известно, что нервная система человека, высших приматов, млекопитающих, и даже земноводных, птиц и рыб состоит из отдельных структур. Даже у насекомых различают крупные нервные узлы, а у червей – нервные цепочки. Поэтому все заболевания и изменения нервной системы могут протекать либо с поражением ее отдельных и конкретных органов, либо с общим, «расплывчатым» компонентом, когда невозможно указать прямо пальцем: «вот тут нарушение». Подобные изменения и есть диффузные изменения головного мозга.

Прямо противоположным по смыслу термином являются очаговые неврологические симптомы. То есть, зная, определенную симптоматику, можно точно указать, в каком месте произошло поражение. Например, наличие нистагма, интенционного тремора и нарушение равновесия свидетельствует о поражении мозжечка, а гемипарез в правых конечностях говорит о поражении в левой половине головного мозга, его проводящих путях. При каких заболеваниях и поражениях встречается диффузное поражение головного мозга?

Этиология диффузных поражений

Все диффузные поражения, лишенные четкой локализации, делятся на две большие группы, которые диагностируются различными способами: функциональные методы и нейровизуализационные (КТ, МРТ).

Функциональное исследование – ЭЭГ

Это исследование — ЭЭГ, или электроэнцефалография. С помощью ЭЭГ можно установить диагноз эпилепсии, даже в то время, когда у человека нет судорожных приступов. Именно при этом заболевании возникают диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга особой природы, которые и приводят к судорожному припадку. Иногда употребляется термин «диффузные изменения бэа головного мозга», что значит то же самое. Иногда отмечают степень этих отклонений, например, «умеренно выраженные диффузные изменения бэа головного мозга». При этом человек может быть совершенно здоров. В таком случае, на эти формулировки не нужно обращать никакого внимания. А почему? Потому, что ни в одном заключении ЭЭГ вы не найдете слов «здоров».

Они так называются, поскольку вся кора мозга принимает участие в их появлении, и выделить какой – либо отдельный участок (например, нижний полюс левой височной доли), не представляется возможным.

Наиболее характерными признаками, говорящими за появление эпилептиформной активности на ЭЭГ, является появление патологического дельта-ритма, а также появление характерных комплексов, типа «пик-волна». Расшифровкой энцефалографии занимаются врачи-нейрофизиологи.

Но диффузные изменения активности головного мозга могут возникнуть и без признаков эпилепсии. Это бывает достаточно часто, и нейрофизиологи пишут что-нибудь «туманное», например, «заинтересованность срединных структур». Что это значит? Да ровным счетом ничего. Дело в том, что ЭЭГ – это метод исследования, который позволяет подтвердить, либо опровергнуть эпилепсию. Для этого он и используется. В том случае, если эпилептиформной активности не выявлено, нужно же что-то написать. Вот и пишется подобная фраза, но на нее врач практически не обращает внимания.

Методы нейровизуализации

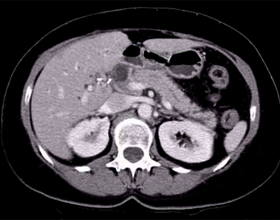

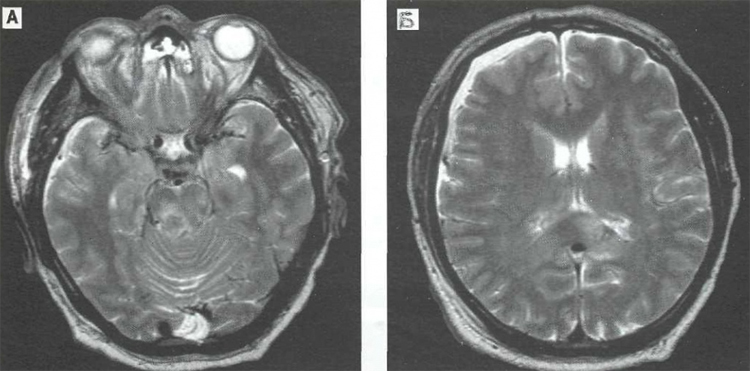

С возможностью видеть срезы мозга с высокой точностью, полученные в различных плоскостях с помощью рентгеновского или магнитно-резонансного томографа, врачи смогли видеть картинки, которые они назвали томограммами.

В том случае, если видно какое-либо размытое по всему мозгу изменение, оно называется диффузным. Так, например, диффузные легкие изменения головного мозга могут происходить при атеросклерозе и сосудистой деменции.

Одновременно с этим, более выраженные, умеренные диффузные изменения головного мозга могут встретиться как «сюрприз», у человека, который имеет высокие цифры холестерина, и у него церебральный атеросклероз, но на забывчивость он пока не жалуется.

О травме ЦНС

Пожалуй, наибольшую приближенность к диагнозу и прогнозу заболевания дает характер поражений головного мозга при тяжелой черепно-мозговой травме. Так, диффузный отек головного мозга может быть у пациента, который находится в нейрореанимации по поводу ушиба мозга тяжелой степени тяжести. Подобное диффузное повреждение головного мозга может возникнуть при автомобильной аварии, и вовсе без удара головой, а просто от резкого торможения.

Этот вид расстройства, несмотря на отсутствие переломов, кровоизлияний и прочих очаговых поражений считается очень тяжелым. Официально он называется ДАП, или диффузное аксональное повреждение. Физический смысл этой травмы состоит в том, что вследствие резкого ускорения или торможения возникает массивный разрыв аксонов нервных клеток, поскольку прикладываемое изменение скорости в единицу времени превышает пределы мозговых структур на растяжение.

Лечение подобной диффузной травмы головного мозга является длительным, и, увы, часто безуспешным: пациент переходит в вегетативное состояние, поскольку регистрируется смерть мозга.

Как относиться к этой формулировке диагноза?

Эта расплывчатость формулировки свидетельствует о том, что на одно подобное заключение нельзя ориентироваться, поскольку никакого прогноза подобная фраза, взятая отдельно, дать не может. Сосудистый диффузный процесс требует одних подходов к лечению и тактики, процесс дегенерации – другой, посттравматические изменения, наконец, требуют третьего варианта ведения пациента.

Поэтому, если вам в глаза бросился этот «страшный» диагноз, то успокойтесь. Гораздо страшнее, если бы на МРТ была выявлена подозрительная очаговая симптоматика. Тогда, скорее всего, это или киста, или опухоль, и, возможно потребовалась бы операция. А в случае с диффузными изменениями никто оперировать не станет, и, если вы пригласите просто 100 встречных человек пройти МРТ, «для порядка», то около половины из этих, практически здоровых людей выйдет с диагнозом «диффузных изменений», особенно в возрасте старше 50-60 лет.

Источник

Юлия

30 июля 2019 · 12,0 K

показало ЭЭГ,но врач не стала мне ничего обьяснять.

Автор вопроса считает этот ответ лучшим

????Индивидуальный подход в комплексном лечении нервной системы для активации и стимуляции… · newneuro.ru

Это означает, что изменения, которые скорее всего у вас описаны на МРТ головного мозга, находятся не в одном каком то месте, а распространены во многих участках головного мозга. Так бывает, например, при энцефалопатии, некоторых сосудистых поражениях.

Что такое цереброваскулярная болезнь?

Многопрофильная клиника “Медицинский центр “XXI век” · mc21.ru

На ваш вопрос отвечает врач-терапевт Медицинского Центра “XXI Век” Мартыненко Настасья Анатольевна:

Церебро-васкулярная недостаточность – это хроническая ишемия головного мозга, возникающая вследствие диффузного или очагового поражения сосудов головного мозга, приводящая к медленно прогрессирующей его дисфункции. Среди основных причин поражения сосудов головного мозга являются атеросклеротическое поражение, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, врожденная или приобретенная аномалия сосудов, сахарный диабет, системные васкулиты и пр.

Прочитать ещё 2 ответа

Как образуется и проявляется шизофрения?

По основной на текущий момент гипотезе шизофрения образуется при хроническом повышении уровня дофамина в определенных областях головного мозга. Данный нейромедиатор в норме отвечает за положительные эмоции, за систему поощрения, стройность мышления, за когнитивную деятельность.

При переизбытке дофамина у человека сначала возникают следующие симптомы: беспокойство, бессонница, немотивированное чувство страха, надвигающегося ужаса, появляются галлюцинаторные переживания, расстраивается мышление.

Человек находится в панике, он не понимает, что с ним происходит. Но человеческий мозг устроен так, что он не терпит неопределенности, нелогичности, неясности.

И вскоре мозг с измененным мышлением, используя уже “кривую” логику, находит различные “объяснения” данным ощущениям. Например: “Так это же меня ФСБшники просвечивают волнами от вышки сотовой связки… это сосед опыты ставит – прибор какой-то изобрел и воздействует на меня… скоро конец света будет – это дьявол со мной на связь выходит…”. И так далее.

Дальше наступает разрядка: напряжение спадает, человек найдя объяснение своим странным переживаниям, успокаивается и больное воображение начинает достраивать свои логические связи. Так рождаются и формируются бредовые идеи. В последующем любые события, даже незначительные, трактуются в пользу сформированных бредовых идей и только подкрепляют их. Шел и спотыкнулся – “ага, фсбшники уже начинают управлять мною…”. Заболела голова – “это из-за облучения. Родной человек вызвал психиатрическую помощь – “ага, фсбшники переманили его на свою сторону – пытаются меня в дурку упечь, чтобы опыты надо мной поставить”.

И переубедить человека в обратном невозможно. На место его можно поставить только снизив концентрацию дофамина в его мозгу. Для этого есть психотропные препараты – блокаторы дофаминовых рецепторов (галоперидол, трифтазин и т.д). Концентрация дофамина приходит в норму и у человека галлюцинаторные и бредовые переживания прекращаются.

Нормализовать полностью обмен дофамина в мозге на текущий момент нельзя, так как эта болезнь имеет наследственную предрасположенность. Можно лишь поддерживать в заданном уровне, точно подобрав препарат и его дозировку. Большинство пациентов, когда им стало получше, считают, что они выздоровели и бросают прием препаратов. К тому же в народе ходят различные страшилки про излишний вред данных лекарств. Уровень дофамина повышается снова, болезнь обостряется, человек снова попадает в психбольницу. И большинство пациентов так и живет: от обострения к обострению. И с каждым разом болезнь становится всё коварнее, всё более выраженной и трудно поддающейся лечению.

Прочитать ещё 3 ответа

Что такое церебральная ангиодистония?

Церебральная ангиодистония – функциональная патология, характеризующаяся нарушением артериального и венозного тонуса сосудов головного мозга и снижением их адаптивных возможностей.

Как правило при церебральной ангиодистонии отсутствуют признаки атеросклероза и тромбоза и формируется в результате нарушения нервной регуляции

Основными признаками ангиодистонии являются головные боли различного характера и этиологии, перепады артериального давления, головокружения, бессонница, онемение конечностей, систематический шум в ушах. Развивается чувство тяжести в голове. Некоторые пациенты отмечают ухудшение памяти, нарушение зрительной функции, слуха, обоняния.

Прочитать ещё 1 ответ

Что означают диффузные нарушения биопотенциалов головного мозга?

Нейробиолог, научный руководитель Центра развития мозга, автор книги “Мозг. Как…

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сперва разобраться с тем, что такое “биопотенциалы” мозга. Клетки нашего мозга могут выдавать нервные импульсы с разной частотой и силой. Сами импульсы возникают за счёт того, что заряженные частицы переносятся с одной части мембраны нервных клеток на другую. Таким образом возникает ток заряженных частиц (ионов). А это в свою очередь порождает разницу зарядов (на мембране нервной клетки), иначе называемую потенциалом действия.

Импульсы нужны клеткам, чтоб общаться друг с другом, передать информацию быстро. Иначе импульсы называют биопотенциалами клеток мозга. Когда мы условно суммируем биопотенциалы множества клеток, то получаем биопотенциалы уже целого мозга (или его частей). Возникает целое электрическое поле.

Поскольку мозг – структура неоднородная как по форме, так и по своим функциям, то в разных областях электрического поля мозга могут возникать переменные разности потенциалов. Именно это и будет регистрироваться при электроэнцефалографическом исследовании.

Нервные клетки мозга не могут быть активны всё время (постоянно посылать импульсы). Они это делают с определённой периодичностью. С этим, например, связано и наше утомление, и невозможность быть 24 часа в сутки в состоянии высокой концентрации. Обычно, чем чаще нервные клетки посылают импульсы, тем о состоянии более высокого интеллектуального напряжения можно говорить. На электроэнцефалограмме мы это увидим, как бета-волны не очень большой амплитуды. Частота колебаний этих волн 15-25 Гц. Таким образом, мы можем сказать, что миллионы (а иногда и миллиарды) клеток в данный момент синхронно посылают, скажем, по 20 импульсов в секунду.

На электроэнцефалографии можно обнаружить альфа, бета, тета и дельта ритмы и др. Они обладают собственной частотой и амплитудой. Когда человек спит, то на его электроэнцефалограмме можно наблюдать дельты-волны. У них частота ниже (1-4 Гц), но амплитуда выше, чем, например, у бета-волн (условно связанных с концентрацией). Это будет означать, что миллионы нервных клеток посылают нервный импульс один-два раза в секунду. Для мозга это очень спокойный режим. Поэтому он как бы отдыхает, даёт возможность клеткам восстановиться. (Хотя, справедливости ради, и во сне мозг работает весьма активно).

Важно понимать, что разные ритмы могут наблюдаться в разных областях мозга. Скажем, альфа-ритм (спокойное бодрствование) обычно появляется в затылочных областях. А вот бета-ритм (чаще связанный с концентрацией внимания или иногда беспокойством) регистрируется обычно в лобных долях мозга. Это не значит, что эти ритмы нельзя зарегистрировать в других участках мозга, но обычно они лучше всего выражены в указанных местах.

Это очень важное пояснение. Поскольку в экспериментах установлено, что для того, чтобы удалённые области мозга могли обмениваться информацией с другими, им необходимо синхронизировать свои ритмы.

И вот здесь и может возникать основная загвоздка. Дело в том, что в норме, скажем, в лобных долях у человека должен преобладать бета-ритм, но в него внезапно начинается вкрапляться (проникать) тета-ритм. Происходит как бы разобщение стройной ритмики.

В физике взаимное проникновение молекул одного вещества в межмолекулярные промежутки другого называют диффузией. Название феномену диффузных изменений биопотенциалов мозга было придумано по аналогии. Вместо перемещения молекул мы имеем картину, когда один ритм мозга проникает в другой и нарушает его.

Вообще, диффузные изменения биопотенциалов головного мозга – это собирательный термин. Он характеризует самые различные количественные и качественные нарушения активности больших мозга. Например, в каких-то случаях может наблюдаться снижение амплитуды (величины волн) ритма только в одной области мозга. Например, наличие на ЭЭГ диффузных бета-волн с амплитудой не выше 50-60 мкВ может говорить о сотрясении мозга. А когда бета волны имеют слишком высокую амплитуду, низкую частоту, да ещё в них проникают более низкочастотные тета-полны, то это может свидетельствовать о задержке психомоторного развития ребёнка.

А бывает такое, что сразу во многих областях ритмы не совсем правильно организованы. Всё это будет входить в собирательный термин диффузные нарушения биопотенциалов мозга (= диффузные нарушения биоэлектрической активности мозга).

В некоторых случаях диффузные нарушения могут свидетельствовать о проблемах с мозговым кровообращение.

Как правило, при постановке диагноза, врач внимательно анализирует в какой области мозга и какие ритмы имеют нарушения, есть ли там очаги эпилептиформной активности и т.д.

!Но нередко диффузные изменения биопотенциалов мозга являются вариантом НОРМЫ, при условии что не обнаружены очаги эпилепсии и другие серьёзные нарушения. Бывает такое, что ритмы могут незначительно как бы “шалить”, но серьёзным образом на работу мозга это не сказывается. Это довольно частая картина. Такое может возникать при приёме психостимуляторов, например, кофеина. В некоторых случаях как вариант условной НОРМЫ* диффузные изменения могут быть особенностью именно вашей нервной системы. Нельзя сказать, что это абсолютная норма. Это может свидетельствовать о том, что в процессе развития мозга некоторые структуры развивались с запозданием. Также это может свидетельствовать о дисбалансе биохимических молекул – нейромедиаторов, помогающих проводить нервные импульсы. Такое может возникать на фоне депрессии. В таком случае врач может назначить дополнительные исследования. И если не будут обнаружены другие серьёзные патологии, то человеку обычно назначат симптоматическое лечение.

Поэтому бить панику не стоит. Это может быть временным состоянием. В некоторых случаях просто нужно сделать повторное ЭЭГ исследование. Возможно повторная ЭЭГ уже не будет содержать признаков диффузных изменений биопотенциалов. Если же врач попросит выполнить дополнительные исследования мозга (МРТ, КТ, УЗИ-сосудов шеи и мозга), то лучше не отказываться. Это может помочь уточнить диагноз, либо же, наоборот, исключить его.

*Такую НОРМУ называют УСЛОВНОЙ поскольку в некоторых случаях наука не совсем понимает природу подобных явлений. Считается, что диффузные изменения биопотенциалов мозга, например, могут быть свидетельством СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Но на сегодняшний день данное нарушение не поддаётся лечению. Поэтому таких детей или взрослых просто наблюдают и помогают им уменьшить выраженность признаков. Также описаны некоторые варианты диффузных изменений биопотенциалов, которые могут выявляться у людей с неуравновешенным психоэмоциональным, легко возбудимым типом нервной системы.

Источник