Что такое дэп сосудов

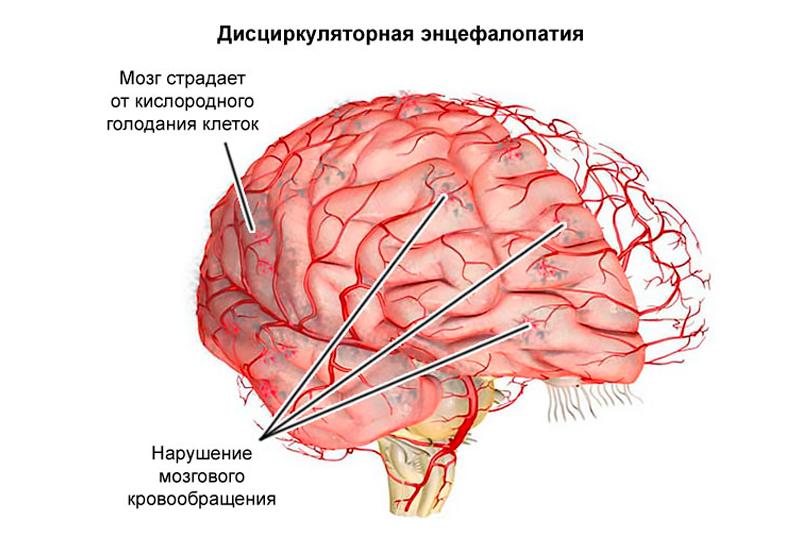

Дисциркуляторная энцефалопатия – поражение головного мозга, возникающее в результате хронического медленно прогрессирующего нарушения мозгового кровообращения различной этиологии. Дисциркуляторная энцефалопатия проявляется сочетанием нарушений когнитивных функций с расстройствами двигательной и эмоциональной сфер. В зависимости от выраженности этих проявлений дисциркуляторная энцефалопатия делится на 3 стадии. В перечень обследований, проводимых при дисциркуляторной энцефалопатии, входят офтальмоскопия, ЭЭГ, РЭГ, Эхо-ЭГ, УЗГД и дуплексное сканирование церебральных сосудов, МРТ головного мозга. Лечится дисциркуляторная энцефалопатия индивидуально подобранной комбинацией гипотензивных, сосудистых, антиагрегантных, нейропротекторных и других препаратов.

Общие сведения

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) является широко распространенным в неврологии заболеванием. Согласно статистическим данным дисциркуляторной энцефалопатией страдают примерно 5-6% населения России. Вместе с острыми инсультами, мальформациями и аневризмами сосудов головного мозга ДЭП относится к сосудистой неврологической патологии, в структуре которой занимает первое место по частоте встречаемости.

Традиционно дисциркуляторная энцефалопатия считается заболеванием преимущественно пожилого возраста. Однако общая тенденция к «омолаживанию» сердечно-сосудистых заболеваний отмечается и в отношении ДЭП. Наряду со стенокардией, инфарктом миокарда, мозговым инсультом, дисциркуляторная энцефалопатия все чаще наблюдается у лиц в возрасте до 40 лет.

Дисциркуляторная энцефалопатия

Причины ДЭП

В основе развития ДЭП лежит хроническая ишемия головного мозга, возникающая в результате различной сосудистой патологии. Примерно в 60% случаев дисциркуляторная энцефалопатия обусловлена атеросклерозом, а именно атеросклеротическими изменениями в стенках мозговых сосудов. Второе место среди причин ДЭП занимает хроническая артериальная гипертензия, которая наблюдается при гипертонической болезни, хроническом гломерулонефрите, поликистозе почек, феохромоцитоме, болезни Иценко-Кушинга и др. При гипертонии дисциркуляторная энцефалопатия развивается в результате спастического состояния сосудов головного мозга, приводящего в обеднению мозгового кровотока.

Среди причин, по которым появляется дисциркуляторная энцефалопатия, выделяют патологию позвоночных артерий, обеспечивающих до 30% мозгового кровообращения. Клиника синдрома позвоночной артерии включает и проявления дисциркуляторной энцефалопатии в вертебро-базилярном бассейне головного мозга. Причинами недостаточного кровотока по позвоночным артериям, ведущего к ДЭП, могут быть: остеохондроз позвоночника, нестабильность шейного отдела диспластического характера или после перенесенной позвоночной травмы, аномалия Кимерли, пороки развития позвоночной артерии.

Зачастую дисциркуляторная энцефалопатия возникает на фоне сахарного диабета, особенно в тех случаях, когда не удается удерживать показатели сахара крови на уровне верхней границы нормы. К появлению симптомов ДЭП в таких случаях приводит диабетическая макроангиопатия. Среди других причинных факторов дисциркуляторной энцефалопатии можно назвать черепно-мозговые травмы, системные васкулиты, наследственные ангиопатии, аритмии, стойкую или частую артериальную гипотонию.

Патогенез

Этиологические факторы ДЭП тем или иным способом приводят к ухудшению мозгового кровообращения, а значит к гипоксии и нарушению трофики клеток головного мозга. В результате происходит гибель мозговых клеток с образованием участков разрежения мозговой ткани (лейкоареоза) или множественных мелких очагов так называемых «немых инфарктов».

Наиболее уязвимыми при хроническом нарушении мозгового кровообращения оказываются белое вещество глубинных отделов головного мозга и подкорковые структуры. Это связано с их расположением на границе вертебро-базилярного и каротидного бассейнов. Хроническая ишемия глубинных отделов мозга приводит к нарушению связей между подкорковыми ганглиями и корой головного мозга, получившему название «феномен разобщения». По современным представлениям именно «феномен разобщения» является главным патогенетическим механизмом развития дисциркуляторной энцефалопатии и обуславливает ее основные клинические симптомы: когнитивные расстройства, нарушения эмоциональной сферы и двигательной функции. Характерно, что дисциркуляторная энцефалопатия в начале своего течения проявляется функциональными нарушениями, которые при корректном лечении могут носить обратимый характер, а затем постепенно формируется стойкий неврологический дефект, зачастую приводящий к инвалидизации больного.

Отмечено, что примерно в половине случаев дисциркуляторная энцефалопатия протекает в сочетании с нейродегенеративными процессами в головном мозге. Это объясняется общностью факторов, приводящих к развитию как сосудистых заболеваний головного мозга, так и дегенеративных изменений мозговой ткани.

Классификация

По этиологии дисциркуляторная энцефалопатия подразделяется на гипертоническую, атеросклеротическую, венозную и смешанную. По характеру течения выделяется медленно прогрессирующая (классическая), ремиттирующая и быстро прогрессирующая (галопирующая) дисциркуляторная энцефалопатия.

В зависимости от тяжести клинических проявлений дисциркуляторная энцефалопатия классифицируется на стадии. Дисциркуляторная энцефалопатия I стадии отличается субъективностью большинства проявлений, легкими когнитивными нарушениями и отсутствием изменений в неврологическом статусе. Дисциркуляторная энцефалопатия II стадии характеризуется явными когнитивными и двигательными расстройствами, усугублением нарушений эмоциональной сферы. Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии – это по сути сосудистая деменция различной степени выраженности, сопровождающаяся разными двигательными и психическими нарушениями.

Начальные проявления

Характерным является малозаметное и постепенное начало дисциркуляторной энцефалопатии. В начальной стадии ДЭП на первый план могут выходить расстройства эмоциональной сферы. Примерно у 65% больных дисциркуляторной энцефалопатией это депрессия. Отличительной особенностью сосудистой депрессии является то, что пациенты не склонны жаловаться на пониженное настроение и подавленность. Чаще, подобно больным ипохондрическим неврозом, пациенты с ДЭП фиксированы на различных дискомфортных ощущениях соматического характера. Дисциркуляторная энцефалопатия в таких случаях протекает с жалобами на боли в спине, артралгии, головные боли, звон или шум в голове, болевые ощущения в различных органах и другие проявления, которые не совсем укладываются в клинику имеющейся у пациента соматической патологии. В отличие от депрессивного невроза, депрессия при дисциркуляторной энцефалопатии возникает на фоне незначительной психотравмирующей ситуации или вовсе без причины, плохо поддается медикаментозному лечению антидепрессантами и психотерапии.

Дисциркуляторная энцефалопатия начальной стадии может выражаться в повышенной эмоциональной лабильности: раздражительности, резких перепадах настроения, случаях неудержимого плача по несущественному поводу, приступах агрессивного отношения к окружающим. Подобными проявлениями, наряду с жалобами пациента на утомляемость, нарушения сна, головные боли, рассеянность, начальная дисциркуляторная энцефалопатия схожа с неврастенией. Однако для дисциркуляторной энцефалопатии типично сочетание этих симптомов с признаками нарушения конгнитивных функций.

В 90% случаев когнитивные нарушения проявляются на самых начальных этапах развития дисциркуляторной энцефалопатии. К ним относятся: нарушение способности концентрировать внимание, ухудшение памяти, затруднения при организации или планировании какой-либо деятельности, снижение темпа мышления, утомляемость после умственной нагрузки. Типичным для ДЭП является нарушение воспроизведения полученной информации при сохранности памяти о событиях жизни.

Двигательные нарушения, сопровождающие начальную стадию дисциркуляторной энцефалопатии, включают преимущественно жалобы на головокружение и некоторую неустойчивость при ходьбе. Могут отмечаться тошнота и рвота, но в отличие от истинной вестибулярной атаксии, они, как и головокружение, появляются только при ходьбе.

Симптомы ДЭП II-III стадии

Дисциркуляторная энцефалопатия II-III стадии характеризуется нарастанием когнитивных и двигательных нарушений. Отмечается значительное ухудшение памяти, недостаток внимательности, интеллектуальное снижение, выраженные затруднения при необходимости выполнять посильную ранее умственную работу. При этом сами пациенты с ДЭП не способны адекватно оценивать свое состояние, переоценивают свою работоспособность и интеллектуальные возможности. Со временем больные дисциркуляторной энцефалопатией теряют способность к обобщению и выработке программы действий, начинают плохо ориентироваться во времени и месте. В третьей стадии дисциркуляторной энцефалопатии отмечаются выраженные нарушения мышления и праксиса, расстройства личности и поведения. Развивается деменция. Пациенты теряют способность вести трудовую деятельность, а при более глубоких нарушениях утрачивают и навыки самообслуживания.

Из нарушений эмоциональной сферы дисциркуляторная энцефалопатия более поздних стадий чаще всего сопровождается апатией. Наблюдается потеря интереса к прежним увлечениям, отсутствие мотивации к какому-либо занятию. При дисциркуляторной энцефалопатии III стадии пациенты могут быть заняты какой-либо малопродуктивной деятельностью, а чаще вообще ничего не делают. Они безразличны к себе и происходящим вокруг них событиям.

Малозаметные в I стадии дисциркуляторной энцефалопатии двигательные нарушения, в последующем становятся очевидными для окружающих. Типичными для ДЭП являются замедленная ходьба мелкими шажками, сопровождающаяся шарканьем из-за того, что пациенту не удается оторвать стопу от пола. Такая шаркающая походка при дисциркуляторной энцефалопатии получила название «походка лыжника». Характерно, что при ходьбе пациенту с ДЭП трудно начать движение вперед и также трудно остановиться. Эти проявления, как и сама походка больного ДЭП, имеют значительное сходство с клиникой болезни Паркинсона, однако в отличие от нее не сопровождаются двигательными нарушениями в руках. В связи с этим подобные паркинсонизму клинические проявления дисциркуляторной энцефалопатии клиницисты называют «паркинсонизмом нижней части тела» или «сосудистым паркинсонизмом».

В III стадии ДЭП наблюдаются симптомы орального автоматизма, тяжелые нарушения речи, тремор, парезы, псевдобульбарный синдром, недержание мочи. Возможно появление эпилептических приступов. Часто дисциркуляторная энцефалопатия II-III стадии сопровождается падениями при ходьбе, особенно при остановке или повороте. Такие падения могут заканчиваться переломами конечностей, особенно при сочетании ДЭП с остеопорозом.

Диагностика

Неоспоримое значение имеет ранее выявление симптомов дисциркуляторной энцефалопатии, позволяющее своевременно начать сосудистую терапию имеющихся нарушений мозгового кровообращения. С этой целью периодический осмотр невролога рекомендован всем пациентам, находящимся в группе риска развития ДЭП: гипертоникам, диабетикам и лицам с атеросклеротическими изменениями. Причем к последней группе можно отнести всех пациентов пожилого возраста. Поскольку конгнитивные нарушения, которыми сопровождается дисциркуляторная энцефалопатия начальных стадий, могут оставаться незамеченными пациентом и его родными, для их выявления необходимо проведение специальных диагностических тестов. Например, пациенту предлагают повторить произнесенные врачом слова, нарисовать циферблат со стрелками, указывающими заданное время, а затем вспомнить слова, которые он повторял за врачом.

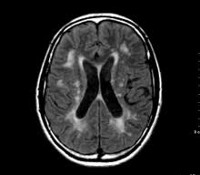

В рамках диагностики дисциркуляторной энцефалопатии проводится консультация офтальмолога с офтальмоскопией и определением полей зрения, ЭЭГ, Эхо-ЭГ и РЭГ. Важное значение в выявлении сосудистых нарушений при ДЭП имеет УЗДГ сосудов головы и шеи, дуплексное сканирование и МРА мозговых сосудов. Проведение МРТ головного мозга помогает дифференцировать дисциркуляторную энцефалопатию с церебральной патологией другого генеза: болезнью Альцгеймера, рассеянным энцефаломиелитом, болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Наиболее достоверным признаком дисциркуляторной энцефалопатии является обнаружение очагов «немых» инфарктов, в то время как признаки мозговой атрофии и участки лейкоареоза могут наблюдаться и при нейродегенеративных заболеваниях.

Диагностический поиск этиологических факторов, обусловивших развитие дисциркуляторной энцефалопатии, включает консультацию кардиолога, измерение АД, коагулограмму, определение холестерина и липопротеидов крови, анализ на сахар крови. При необходимости пациентам с ДЭП назначается консультация эндокринолога, суточный мониторинг АД, консультация нефролога, для диагностики аритмии – ЭКГ и суточный мониторинг ЭКГ.

Лечение ДЭП

Наиболее эффективным в отношении дисциркуляторной энцефалопатии является комплексное этиопатогенетическое лечение. Оно должно быть направлено на компенсацию имеющегося причинного заболевания, улучшение микроциркуляции и церебрального кровообращения, а также на защиту нервных клеток от гипоксии и ишемии.

Этиотропная терапия дисциркуляторной энцефалопатии может включать индивидуальный подбор гипотензивных и сахароснижающих средств, антисклеротическую диету и пр. Если дисциркуляторная энцефалопатия протекает на фоне высоких показателей холестерина крови, не снижающихся при соблюдении диеты, то в лечение ДЭП включают снижающие холестерин препараты (ловастатин, гемфиброзил, пробукол).

Основу патогенетического лечения дисциркуляторной энцефалопатии составляют медикаменты, улучшающие церебральную гемодинамику и не приводящие к эффекту «обкрадывания». К ним относятся блокаторы кальциевых каналов (нифедипин, флунаризин, нимодипин), ингибиторы фосфодиэстеразы (пентоксифиллин, гинкго билоба), антагонисты a2-адренорецепторов (пирибедил, ницерголин). Поскольку дисциркуляторная энцефалопатия зачастую сопровождается повышенной агрегацией тромбоцитов, пациентам с ДЭП рекомендован практически пожизненный прием антиагрегантов: ацетилсалициловой кислоты или тиклопидина, а при наличии противопоказаний к ним (язва желудка, ЖК кровотечение и пр.) – дипиридамола.

Важную часть терапии дисциркуляторной энцефалопатии составляют препараты с нейропротекторным эффектом, повышающие способность нейронов функционировать в условиях хронической гипоксии. Из таких препаратов пациентам с дисциркуляторной энцефалопатией назначают производные пирролидона (пирацетам и др), производные ГАМК (N-никотиноил-гамма-аминобутировая кислота, гамма-аминомасляная кислота, аминофенилмасляная кислота), медикаменты животного происхождения (гемодиализат из крови молочных телят, церебральный гидролизат свиньи, кортексин), мембраностабилизирующие препараты (холина альфосцерат), кофакторы и витамины.

В случаях, когда дисциркуляторная энцефалопатия вызвана сужением просвета внутренней сонной артерии, достигающим 70%, и характеризуется быстрым прогрессированием, эпизодами ПНМК или малого инсульта, показано оперативное лечение ДЭП. При стенозе операция заключается в каротидной эндартерэктомии, при полной окклюзии – в формировании экстра-интракраниального анастомоза. Если дисциркуляторная энцефалопатия обусловлена аномалией позвоночной артерии, то проводится ее реконструкция.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев своевременное адекватное и регулярное лечение способно замедлить прогрессирование энцефалопатии I и даже II стадии. В отдельных случаях наблюдается быстрое прогрессирование, при котором каждая последующая стадия развивается через 2 года от предыдущей. Неблагоприятным прогностическим признаком является сочетание дисциркуляторной энцефалопатии с дегенеративными изменениями головного мозга, а также происходящие на фоне ДЭП гипертонические кризы, острые нарушения мозгового кровообращения (ТИА, ишемические или геморрагические инсульты), плохо контролируемая гипергликемия.

Лучшей профилактикой развития дисциркуляторной энцефалопатии является коррекция имеющихся нарушений липидного обмена, борьба с атеросклерозом, эффективная гипотензивная терапия, адекватный подбор сахароснижающего лечения для диабетиков.

Источник

Дисциркуляторная энцефалопатия – медленно прогрессирующее сосудистое поражение мозга, для которого характерно нарушение психических и когнитивных функций. Сопровождается чувствительными и двигательными расстройствами.

Содержание статьи:

- Причины дисциркуляторной энцефалопатии

- Механизм развития дисциркуляторной энцефалопатии

- Классификация дисциркуляторной энцефалопатии

- Начальные проявления дисциркуляторной энцефалопатии

- Симптомы дисциркуляторной энцефалопатии II-III стадии

- Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии

- Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

- Прогноз и профилактика дисциркуляторной энцефалопатии

Причины дисциркуляторной энцефалопатии

Заболевание провоцируют патологии и состояния, для которых характерно постепенное уменьшение диаметра артерий, транспортирующих кровь к мозгу. К таким заболевания относятся:

- Атеросклероз мозговых сосудов. Нарушение липидного обмена в артериальных сосудах приводит к отложению специфических липопротеидов. Эти образования могут увеличиваться в размерах и повреждаться. Патологический процесс неизбежно провоцирует уменьшение просвета сосуда, что соответственно становится причиной гипоксии участков мозга.

- Скачкообразное повышение АД (артериального давления). От состояния артериального давления зависит то, насколько хорошо будет питаться мозг. Чем выше АД, тем больше вероятность, что кровь будет «продавливаться» в мозг. Избежать этого можно, если сосуды мозга будут сжиматься. Так как одновременно сделать это они не могут, возникают нарушения сразу в нескольких участках мозга. Повышение артериального давления возникает при таких патологиях, как поликистоз почек, гипертоническая болезнь, гломерулонефрит, опухоль надпочечников.

- Патология позвоночных артерий, которая провоцирует развитие в вертебро-базиллярном бассейне дисциркуляторного процесса. Причинами нарушения кровоснабжения могут стать пороки развития артерии, аномалия Кимерли, патологии позвоночника, остеохондроз, травма шейного позвоночника.

- Частые перепады артериального давления, которые приводят к снижению церебрального перфузионного давления.

- Сахарный диабет, который провоцирует нарушение строения сосудов, в результате чего появляется гипоксия мозга.

- Системные воспаления сосудов.

- Курение и злоупотребление спиртным.

- Эндокринные болезни, результатом которых становится чрезмерное сужение или расширение сосудов мозга.

Механизм развития дисциркуляторной энцефалопатии

Суть заболевания в том, что патологии сосудов постепенно приводят к нарушению в них кровотока. Затем участки мозга, получавшие питание и кислород, со временем начинают испытывать гипоксию (кислородное голодание). В случае резкого снижения трофики участков мозга, они постепенно начинают отмирать, а на их месте появляются очаги разрежения ткани. Между соседними участками мозга теряются связи, что в итоге приводит к дефициту кислорода. Механизм формирования заболевания в чем-то схож с инсультом. Однако для инсульта характерно острое развитие заболевания, а при дисциркуляторной энцефалопатии неврологический дефицит прогрессирует медленно.

Дисциркуляторная энцефалопатия манифестирует функциональными нарушениями, которые при адекватном и правильном лечении можно обратить. Чем больше прогрессирует заболевание, тем сильнее формируется стойкий неврологический дефект, который приводит к инвалидности пациента. В большинстве случаев патология протекает вместе с нейродегенеративными процессами в мозге.

Классификация дисциркуляторной энцефалопатии

Зависимо от этиологии заболевания выделяют несколько его разновидностей. А именно, дисциркуляторная энцефалопатия бывает гипертонической, атеросклеротической, венозной (появляется из-за сдавливания вен опухолями), смешанной (представляет собою сочетание гипертонической и атеросклеротической форм). Заболевание также принято классифицировать по скорости прогрессирования. В зависимости от этого критерия оно бывает медленно прогрессирующим (новая стадия патологии наступает через 5 лет), быстро прогрессирующим (одна стадия сменяет другую каждые два года), ремитирующим (чередуются периоды обострения и ремиссии).

Начальные проявления дисциркуляторной энцефалопатии

Для начальной стадии заболевания характерно постепенное и малозаметное течение. Обычно на первый план выходят различные эмоциональные расстройства.

Депрессия

Например, у более 65% пациентов на начальной стадии патологии диагностируют депрессию. При этом депрессивное состояние почти никогда не сопровождается подавленностью. Его симптомы больше схожи с признаками ипохондрического невроза, так как пациенты жалуются на разные расстройства, которые имеют выраженный соматический характер.

А именно, зачастую у пациентов диагностируют такие симптомы, как боли в спине, шум и звон в ушах, артралгии, головные боли, болезненные ощущения в разных частях тела. На начальной стадии заболевания у многих пациентов депрессия возникает на фоне совершенно незначительной психотравмирующей ситуации. Более того, она может возникнуть даже без выраженной причины. Врачи отмечают, что депрессия при дисциркуляторной энцефалопатии очень плохо поддается медикаментозной терапии и психотерапии.

Повышение эмоциональной лабильности

На первых этапах развития заболевания у пациентов отмечается повышение эмоциональной лабильности. А именно, они жалуются на резкие перепады настроения, постоянную раздражительность, приступы агрессии, эпизоды неудержимого плача без видимой на то причины. Некоторые симптомы заболевания схожи с признаками неврастении. В частности, к ним относятся головные боли, нарушения сна, повышенная утомляемость, рассеянность.

Нарушение когнитивных функций

Доказано, что в 90% случаев заболевания различные когнитивные нарушения становятся заметными на ранних стадиях. К таким нарушениям можно отнести невозможность концентрировать внимание на чем-то, ухудшение памяти, трудности с планированием, утомляемость даже после незначительной умственной нагрузки. Типичным проявлением патологии считается нарушение способностей воспроизводить информацию при полной сохранности памяти.

Двигательные расстройства

Помимо всех вышеописанных нарушений пациенты также могут жаловаться на двигательные расстройства. В частности, врачи отмечают такие их проявления, как неустойчивость при ходьбе и сильные головокружения. Могут случаться эпизоды рвоты и тошноты. Необходимо дифференцировать дисциркуляторную энцефалопатию от вестибулярной атаксии, поскольку головокружения в первом случае наблюдаются только во время ходьбы.

Симптомы дисциркуляторной энцефалопатии II-III стадии

После перехода дисциркуляторной энцефалопатии на вторую или третью стадию у больного усугубляются двигательные и когнитивные нарушения. А именно, у него диагностируют серьезное ухудшение памяти, снижение интеллекта, трудности с выполнением посильных ранее интеллектуальных действий. Врачи отмечают, что сами пациенты не могут адекватно оценивать свои интеллектуальные способности, а также сильно переоценивают работоспособность.

Чем сильнее усугубляется заболевание, тем сложнее пациентам общаться с другими людьми. У них также возникают трудности с ориентированием в пространстве. На третьей стадии заболевания его симптомы становятся очень выраженными и существенно снижают качество жизни больного: у него отмечаются расстройство личности, нарушение мышления, постепенно развивается глубокая деменция. Со временем больные и вовсе теряют способность работать, а также утрачивают навыки самообслуживания.

Апатия

Наиболее характерным симптомом нарушения психического здоровья на последней стадии считается апатия. У пациентов наблюдается стойкая потеря интереса к любимым ранее занятиям, отсутствует мотивация заниматься чем-либо. Обычно пациенты на третьей стадии дисциркуляторной энцефалопатии заняты крайне малопродуктивной деятельностью или же вовсе ничего не делают, проявляя полное безразличие к себе и окружающим.

Двигательные расстройства

Если на начальной стадии заболевания двигательные расстройства почти незаметны и не беспокоят больного, то в последующем они становятся более заметными для окружающих. Характерные признаки таких нарушений – замедленная ходьба и шаркающая походка. Пациентам обычно довольно сложно бывает начать ходьбу и так же непросто остановиться. Все эти двигательные нарушения очень схожи с признаками болезни Паркинсона. Дисциркуляторная энцефалопатия отличается от этого заболевания отсутствием двигательных нарушений в руках.

На последней стадии у больных наблюдаются такие тяжелые симптомы, как парезы, нарушение речи, тремор, недержание мочи, псевдобульбарный синдром. Возможны также редкие эпилептические приступы. Из-за двигательных нарушений больные часто падают, особенно при повороте и остановке. Во время таких случайных падений они могут получить сильный ушиб или вовсе перелом конечности.

Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии

Своевременная и точная диагностика заболевания играет решающую роль в дальнейшем его лечении, поскольку позволяет вовремя начать сосудистую терапию мозгового кровообращения. Важный диагностический метод – регулярный неврологический осмотр людей из группы риска (например, диабетиков и гипертоников). Регулярный осмотр у невролога желательно проходить пациентам пожилого возраста. В неврологии принято выделять несколько критериев диагностики, при обнаружении которых ставят диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия»:

- Выраженные неврологические и нейропсихологические симптомы (в порядке убывания важности – когнитивные расстройства, нарушения координации движений и ходьбы).

- Симптомы цереброваскулярного заболевания и поражения мозговых структур, а также сосудистые изменения мозга.

- Исключены другие неврологические болезни со схожими симптомами.

На начальных стадиях заболевания пациенту бывает сложно самостоятельно заметить когнитивные нарушения. Для их выявления необходимо пройти ряд диагностических тестов. Для постановки диагноза неврологу может потребоваться консультация офтальмолога, который проводит офтальмоскопию. Важное значение в диагностике патологии играют инструментальные методики: РЭГ, ЭЭГ, Эхо-ЭГ, МРА и дуплексное сканирование мозговых сосудов.

МРТ головного мозга обычно назначают для того, чтобы отличить заболевание от таких неврологических болезней, как рассеянный энцефаломиелит, болезнь Альцгеймера, болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Крайне важно также правильно установить этиологический фактор, который повлек за собою заболевание. Для этого пациенту назначается консультация кардиолога, анализ крови на сахар, определение уровня холестерина, липопротеидов. По показаниям пациентам могут назначить консультацию эндокринолога и невролога, суточный мониторинг АД, ЭКГ для диагностики аритмии.

Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

Лечение заболевания обязательно должно быть комплексным: включать в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, соблюдение диеты и другие методы. Основная цель медикаментозной терапии – улучшение притока крови к мозгу, а также нормализация нервной системы и восстановление нормальной работы сосудов. Именно поэтому в большинстве случаев пациентам назначают комплекс медикаментов. Для лечения дисциркуляторной энцефалопатии предписывают следующие препараты:

- Лизиноприл. Используется для понижения давления. Его назначают в случае, если причиной болезни стала гипертония. Препарат действует следующим образом: не позволяет особому ферменту повышать давление, а также способствует расслаблению гладких мышц в сосудах.

- Курантил. Этот препарат способен эффективно укреплять и защищать сосуды, расширять капилляры, увеличивая при этом их просвет, не позволяет склеиваться тромбоцитам.

- Нимодипин. Это ингибитор кальция, который блокирует его поступление в гладкие мышцы сосудов. За счет этого снижается тонус сосудов, они расслабляются, становятся шире, что влечет за собой активизацию поступления крови к мозгу.

- Атенолол. Средство относится к группе бета-адреноблокаторов. Оно снижает частоту пульса и давление, а также нормализует работу сердца, помогает вывести из организма излишки воды.

- Аспирин. Делает кровь жидкой, не позволяет тромбам склеиваться, поэтому удается избежать закупорки тромбами сосудов.

- Верошпирон. Это эффективное мочегонное средство, которое активизирует процесс выведения натрия и воды из организма, а также задерживает в нем полезный калий. Так удается снизить артериальное давление и объем крови.

- Вазобрал. Значительно улучшает поступление крови к мозгу, улучшает обмен веществ, восстанавливает функции мозга, уменьшает вероятность образования сгустков, укрепляет стенки сосудов.

- Настойка женьшеня. Природное средство, понижающее уровень холестерина в крови. Препарат также улучшает работу сосудов, мозга и сердца, снижает холестерин в крови, повышает работоспособность и снижает утомляемость.

Физиотерапия

Большое значение в лечении заболевания играет физиотерапия, которая предусматривает терапевтическое воздействие на организм за счет физических факторов. Обычно физиотерапевтические процедуры проводят курсами по 10-20 процедур. Для лечения болезни хорошо подходит такая методика, как электросон. Она позволяет стимулировать работу мозга путем воздействия на него токов низкой частоты и силы. Проводится процедура следующим образом: электроды накладывают на веки, после чего ток проникает в мозг через пучки сосудов. Электросон активизирует обменные процессы в белом и сером веществе, а также устанавливает новые связи между нервными клетками.

Гальванотерапия

В лечении патологии активно применяется гальванотерапия, которая предусматривает воздействие слабыми токами на воротниковую зону. За счет этого расширяются капилляры и улучшается в них движение крови. Данная процедура позволяет устранить боль, улучшить питание клеток и обменные процессы.

УВЧ

Еще одной эффективной методикой лечения считается УВЧ. Этот метод предусматривает влияние на организм электромагнитного поля высокой частоты из-за чего в крови появляется ионный ток. Благодаря этому кровь начинает активнее двигаться по мелким капиллярам, поставляя в клетки гораздо больше кислорода.

Массаж и ванны

Терапия дисциркуляторной энцефалопатии также предусматривает назначение ванны и массажа. Идеальным решением станут углекислые, кислородные и радоновые ванны, которые расширяют сосуды и нормализуют кровообращение. В лечении патологии применяют самые разные методики массажа. Например, акупунктурный массаж позволяет улучшить работу мозга. К тому же, он показан даже людям с повышенным артериальным давлением. С помощью обычного массажа врачу удается эффективно снять спазм мышц, которые пережимают артерии.

Специальные диеты

Врачи могут посоветовать пациенту придерживаться во время лечения специальной диеты. Наиболее эффективными диетами считаются средиземноморская и низкокалорийная. Главные принципы средиземноморской диеты – включение в рацион овощей и фруктов, риса, морепродуктов, нежирного сыра, орехов и кисломолочных продуктов. Низкокалорийная диета предусматривает ограничение калорийности рациона до 2500 ккал. Желательно вовсе отказаться от жирной пищи и ограничить количество соли.

Прогноз и профилактика дисциркуляторной энцефалопатии

Корректное и своевременное лечение может существенно замедлить прогресс заболевания. Однако не стоит забывать, что иногда болезнь развивается крайне быстро – ее стадии сменяют друг друга каждые два года.

Наиболее неблагоприятный прогноз для больных – сочетание патологии с дегенеративными изменениями в мозге, острыми нарушениями кровообращения, гипертоническими кризами, гипергликемией.

В случае серьезных осложнений пациенту с дисциркуляторной энцефалопатией может быть назначена определенная группа инвалидности. Обычно инвалидность дают, когда больному трудно себя обслуживать самостоятельно, и он не может из-за болезни выполнять трудовые обязанности. В зависимости от состояния пациента ему могут назначить одну из трех групп инвалидности:

- III группа – у больного диагностирована 2 стадия заболевания, нарушения жизнедеятельности выражены умеренно, однако ему сложно выполнять профессиональные обязанности. Человек может иногда нуждаться в посторонней помощи.

- II группа – у пациента обнаружена 2 или 3 стадия болезни, наблюдается ухудшение памяти, возникают инсульты, есть неврологические отклонения. К тому же, он не в состоянии без посторонней помощи выполнять свою работу.

- I группа – болезнь достигла третьей стадии. У пациента наблюдается слабоумие, потеря памяти, нарушение кровообращения.

С целью профилактики заболевания необходимо регулярно следить за весом, снизить употребление спиртного, отказаться от курения, контролировать уровень холестерина, поддерживать нормальный уровень сахара в крови, следить за артериальным давлением. Лучшей профилактикой патологии считается нормализация липидного обмена, эффективна гипотензивная терапия, регулярные медицинские осмотры.

Источник