Что такое лигатура сосуда

Лигатура (лат. ligatura перевязка) — нить, завязанная вокруг кровеносного, лимфатического сосуда, протока желчного пузыря, маточных труб, мочеточника и т. д. и оставляемая в ране.

Остановка кровотечения перевязыванием сосудов была предложена А. Цельсом (ок. 25 г. до н. э. и 50 г. н. э.).

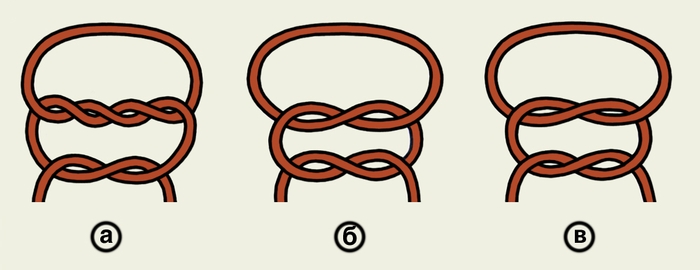

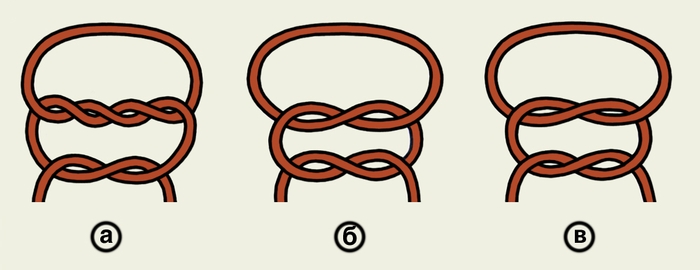

Рис. 1. Схематическое изображение лигатурных узлов: 1 — хирургический; 2 — морской; 3 — женский.

Рис. 2. Схематическое изображение перевязки сосудов: 1 — лигатура наложена на отпрепарированный сосуд; 2 — лигатура наложена на сосуд путем прошивания окружающих тканей.

Рис. 3. Схематическое изображение лигатурного свища: 1 — лигатурный свищ с выступающей нитью; 2 — лигатурный свищ в поперечном разрезе.

Материалом для Лигатур служит обычно мягкий шовный материал: шелк, кетгут (см.), капрон, найлон и др. В 18 в. в качестве Лигатуры применяли металлическую проволоку. При наложении Лигатуры стенка сосуда в этом участке травмируется, особенно ее внутренняя оболочка, к-рая разрывается и заворачивается внутрь, что способствует образованию тромба. Лигатура может быть завязана узлом трех видов: хирургическим, морским, женским. Хирургический узел (рис. 1,2) формируется путем двойного закручивания первой петли. Вторая петля закручивается в обратном направлении. При наложении морского узла (рис. 1,2) концы нитей в первой и второй петле проводятся в противоположных направлениях. Женский узел (рис. 1,5) завязывается проведением концов нитей в обеих петлях в одном и том же направлении. При наложении Л. кровеносный сосуд предварительно выделяют от окружающих тканей путем препаровки, что особенно необходимо при перевязке крупных сосудов. Выделенный сосуд захватывают кровоостанавливающщим зажимом и перевязывают (рис. 2,1). При завязывании Л. и затягивании петли узла указательные пальцы следует держать как можно ближе к узлу; при этом во избежание разрыва Л. первую петлю затягивают достаточно туго, вторую — несколько слабее. В тех случаях, когда выделение сосуда затруднено, его захватывают зажимом и перевязывают путем прошивания Л. окружающих тканей (рис. 2,2); Л. затягивают с достаточной силой для полного перекрытия просвета сосуда, а при необходимости в этом же участке накладывается вторая, дополнительная Л. Чтобы избежать соскальзывания Л., не следует захватывать в нее значительную массу тканей. Мелкие сосуды перевязывают с окружающей клетчаткой. Крупные сосуды перевязывают шелком, крученой льняной нитью, капроном или лавсаном, завязывая их хирургическим или морским узлом. Женский узел ненадежен и применяется только при перевязке мелких сосудов. Шелковая и льняная нити срезаются коротко: длина концов 4—5 мм. При срезании капроновой и кетгутовой нити концы оставляются длиной 1 см и более. Кетгутовая нить в первые же часы после операции набухает, узлы ее имеют тенденцию к развязыванию, что может привести к вторичному кровотечению. Коротко отрезанные концы капроновой нити, растянутые при завязывании в силу высокой эластичности, затем сокращаются и могут ускользать из узла, обусловив его развязывание. Для предупреждения подобного осложнения Л. из кетгута и капрона завязывают хирургическим узлом с добавлением третьей петли на узел. При инфицировании лигатурных нитей вокруг них образуется гранулема с последующим развитием паралигатурного гнойника и лигатурных свищей (рис. 3). Лигатурные свищи ликвидируются только после удаления лигатуры. Нагноение вокруг Л. характеризуется длительным и упорным течением и может закончиться самопроизвольным отхождением Л. через свищ; иногда требуется ее удаление. При безуспешной попытке удалить Л. через свищ пинцетом или зажимом необходимо удаление ее оперативным путем.

Методика наложения Лигатуры на другие образования (протоки, мочеточники и др.) и осложнения идентичны. При этом чаще на культю протока накладывают прошивную Лигатуру.

Библиогр.: Баллюзек Ф. В. и др. Шовный материал из синтетических мононитей, Воен.-мед. журн., № 4, с. 33, 1976; Буренин П. И. и др. Льняные нити для хирургической практики, Вестн. хир., т. 112, № 3, с. 75, 1974; Новые хирургические аппараты и инструменты и опыт их применения, под ред М. Г. Ананьева, в. 2, с. 7, М., 1958; СмирновА. Д., Крауклис Ю. К. и Плоткин Л. Л. Тканевая реакция на антимикробный шовный материал, Воен.-мед. журн., № 12, с. 68, 1976; Стручков В. И. Общая хирургия, М., 1978; Postlethwait R. W., Willigan D. A. a. Ulin A. W. Human tissue reaction to sutures, Ann. Surg., v. 181, p. 144, 1975.

М. А.-В. Галеев.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

- Медицинская энциклопедия

I

Лигатура (лат. ligatura перевязка, связывание)

нить, используемая для перевязки кровеносных, лимфатических сосудов или других трубчатых органов, либо для соединения органов и тканей. Для наложения Л. применяют рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити (см. Шовный материал).

Наиболее часто Л. накладывают на кровеносные сосуды с целью окончательной остановки кровотечения. При этом просвет сосуда сдавливается и травмируются его стенки, преимущественно внутренняя оболочка, которая разрывается и заворачивается внутрь, что способствует образованию тромба. Предварительно кровеносный сосуд выделяют из окружающих тканей, что особенно важно при перевязке крупных сосудов. В тех случаях, когда выделение сосуда невозможно, его перевязывают с захватом окружающих тканей. Л. может быть завязана различными узлами (рис.). Среди них менее надежен женский узел, который применяют главным образом для перевязки мелких сосудов.

Противопоказаний к наложению Л. нет, однако большое количество лигатур, оставленных в ране, вызывает неспецифическую воспалительную реакцию, увеличивает риск нагноения раны.

После наложения Л. возможны осложнения: соскальзывание Л., ее прорезывание и развязывание. Соскальзывание Л. может привести к кровотечению или истечению содержимого полого органа. Чтобы избежать развития этого осложнения, не следует захватывать в Л. большую массу тканей. Риск соскальзывания существенно уменьшается при наложении так называемой прошивной лигатуры (с прошиванием окружающих перевязываемое образование тканей). Прорезывание Л. наблюдается при наложении Л. с излишним натяжением, а также при нарушении правил асептики и антисептики. Развязывание Л. чаще происходит при использовании кетгута и капрона. Кетгуговая нить в первые же часы после операции набухает, а капрон в связи с высокой его эластичностью сокращается, что может приводить к развязыванию узла. Чтобы избежать этого осложнения, следует кетгут и капрон завязывать хирургическим или морским узлом с добавлением третьей петли на узел, при этом длина концов нитей должна быть не менее 1 см.

Кроме описанных осложнений возможно инфицирование нитей с образованием вокруг них гранулем, последующим формированием абсцесса и лигатурного свища. Лигатурные свищи протекают длительно и ликвидируются только после отхождения Л. или ее удаления. Профилактика инфицирования Л. заключается в строгом соблюдении правил асептики и антисептики.

Схематическое изображение лигатурных узлов: а — хирургический; б — морской; в — женский.

II

Лигатура (ligatura; лат. ligo, ligatum связывать)

нить, завязанная вокруг кровеносного сосуда или другого трубчатого органа.

Источник:

Медицинская энциклопедия

на Gufo.me

Значения в других словарях

- лигатура —

орф. лигатура, -ы

Орфографический словарь Лопатина - лигатура —

ЛИГАТ’УРА, лигатуры, ·жен. (·лат. ligatura — связь). 1. Примесь меди или олова к золоту и серебру для придания им большей твердости (·хим. ). В серебре 84-й пробы 12 долей лигатуры.

Толковый словарь Ушакова - Лигатура —

Типография Группа из нескольких знаков, отлитых на общей ножке.

Словарь компьютерных терминов - Лигатура —

(позднелат. ligatura — связь). 1) В мензуральной нотации знаки, обозначающие две и более связно исполняющиеся ноты. Л. состоят из соответствующего числа тесно расположенных нотных знаков (знак лиги в эпоху мензурального письма ещё не применялся)…

Музыкальная энциклопедия - лигатура —

Лигатура, лигатуры, лигатуры, лигатур, лигатуре, лигатурам, лигатуру, лигатуры, лигатурой, лигатурою, лигатурами, лигатуре, лигатурах

Грамматический словарь Зализняка - лигатура —

Лигату́р/а.

Морфемно-орфографический словарь - лигатура —

Лигатуры, ж. [латин. ligatura – связь]. 1. Примесь меди или олова к золоту и серебру для придания им большей твердости (хим.). В серебре 84-й пробы 12 долей лигатуры.

Большой словарь иностранных слов - лигатура —

лигатура I ж. 1. Вспомогательный сплав, вводимый в жидкий металл легирующих элементов, придающих определённые свойства металлическому расплаву или затвердевшему металлу.

Толковый словарь Ефремовой - лигатура —

(средневековолат. ligatura от лат. ligare — связывать). Буква, образованная из соединения элементов двух букв.

Словарь лингвистических терминов Розенталя - лигатура —

ЛИГАТУРА -ы; ж. [от лат. ligatura — связь] 1. Спец. Металл или сплав металлов, вводимый в расплав другого металла (металлов) для придания ему (им) определённых свойств. Определить лигатуру для нержавеющей стали.

Толковый словарь Кузнецова - лигатура —

(ср.- лат. ligatura < лат. ligare связывать) 1.Буква, составленная из двух или более букв: ст. — сл.: = Ш + Т. 2. Соединение слов посредством показателя синтаксической связи, употребляемого в самых различных словосочетаниях (например, в тагальском языке).

Словарь лингвистических терминов Жеребило - лигатура —

См. лига

Толковый словарь Даля - лигатура —

Буква, образованная из соединения элементов двух букв. Толковый переводоведческий словарь / Л.Л. Нелюбин. — 3-е изд., перераб. — М.: Флинта: Наука, 2003

Толковый переводоведческий словарь - лигатура —

Примесь металлов к золоту и серебру, обусловливающая пробу этих благородных металлов (чем больше лигатуры в них, тем они малоценнее) Ср. Кажется человек “золотой”, а как поближе познакомишься с ним — золота немного, а больше лигатуры. *** Афоризмы.

Фразеологический словарь Михельсона - Лигатура —

I Лигату́ра (позднелат. ligatura — связь) 1) буква или знак фонетической транскрипции, образованный из соединения элементов двух букв или двух транскрипционных знаков в один; например, в датском, исландском, норвежском æ, в немецком β.

Большая советская энциклопедия - лигатура —

-ы, ж. 1. спец. Вспомогательные сплавы, служащие для введения в расплавленный металл (или сплав) необходимых элементов с целью придания определенных свойств жидкому или затвердевшему металлу. 2. спец.

Малый академический словарь - Лигатура —

I см. Кровотечение. II см. Пробирное дело.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона - Лигатура —

Примесь металлов./см. “Словарь нумизмата”/.

Словарь нумизмата - лигатура —

ЛИГАТУРА (позднелат. ligatura — связь) в ветеринарии, материал для перевязки кровеносных сосудов, трубчатых органов (пищевод, кишка и др. при вет.-сан. экспертизе), семенного канатика (при кастрации). Для…

Ветеринарный энциклопедический словарь - ЛИГАТУРА —

ЛИГАТУРА — в медицине — нить для перевязывания кровеносных сосудов. ЛИГАТУРА — в металлургии — вспомогательные сплавы, применяемые для введения в жидкий металл легирующих элементов (см. Легирование). Лигатурой называют также металлы (Cu, Hg и др.

Большой энциклопедический словарь - лигатура —

ЛИГАТУРА, ы, ж. (спец.). 1. Примесь других металлов к золоту, серебру для придания им большей твёрдости. 2. Вспомогательный сплав с легирующими элементами, добавляемый к металлу в плавильной печи.

Толковый словарь Ожегова - лигатура —

сущ., кол-во синонимов: 10 биллон 6 добавка 40 знак 138 кетгут 3 лига 15 нить 44 примесь 18 проволока 22 сплав 252 шелк 29

Словарь синонимов русского языка

Источник

ПЕРЕВЯЗКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (vinctura vasorum; син.: лигирование сосудов, наложение лигатуры на сосуд) — оперативный прием, цель к-рого постоянное полное закрытие просвета кровеносного сосуда с помощью нити (лигатуры). Лигатура может быть заменена клипированием сосудов (см.) или прошиванием специальными сшивающими аппаратами типа УКЛ (см. Сшивающие аппараты).

Показания

Перевязку кровеносных сосудов применяют чаще всего для окончательной остановки кровотечения (см.) при операциях, травме сосудов, разрыве и изъязвлении сосудистой стенки; при удалении органа или его части (перевязка и пересечение легочных сосуд#в при пульмонэктомии, почечных — при нефрэктомии, желудочных — при резекции или экстирпации желудка); для уменьшения кровопотери в процессе операции (напр., перевязка наружной сонной артерии и ее ветвей перед удалением гемангиомы лица); с целью профилактики аррозивного кровотечения из инфицированного магистрального сосуда или протеза (в этом случае производят Перевязку кровеносных сосудов на протяжении); как метод лечения врожденных пороков (напр., открытого артериального протока); как этап операции при варикозной болезни вен нижних конечностей и посттромботической болезни (напр., перевязка перфорантных вен по Линтону или Коккетту); как меру профилактики эмболии легочной артерии при острых венозных тромбозах.

Перевязка магистральных артерий конечностей создает опасность ишемической гангрены и в срочных случаях должна применяться только при невозможности наложения сосудистого шва.

Подготовка

При подготовке к плановой перевязке сосуда (напр., по поводу травматической аневризмы) необходимо определить возможности коллатерального кровообращения. Для этого применяют пробы Короткова, Мошковича, Русанова, Генле (см. Коллатерали сосудистые), а также капилляроскопию (см.), ангиографию (см.). Если позволяет время, проводят предоперационную тренировку коллатералей (см.).

Для выполнения П. к. с. необходимы кровоостанавливающие зажимы (см. Зажимы хирургические), диссекторы, ножницы, пинцеты, вилка для низведения лигатур, хирургические иглы, в т. ч. атравматические (см. Иглы медицинские), лигатуры из кетгута, шелка, лавсана и др. (см. Шовный материал). Кетгут (см.) употребляют для перевязки мелких сосудов, чаще в подкожной клетчатке. Для перевязки более крупных сосудов используют шелк (см.), а также нити из синтетических материалов, к-рым отдают предпочтение, т. к. они вызывают меньшую реакцию со стороны окружающих тканей и не фрагментируются .

Техника перевязки

П. к. с. осуществляют в ране и на протяжении. В ране более крупные сосуды перевязывают каждый в отдельности, мелкие — путем наложения Z-образного или кисетного шва, захватывающего окружающие ткани, или останавливают кровотечение путем диатермокоагуляции. В частности, при лапаротомии, торакотомий и нек-рых других доступах П. к. с. сочетают с диатермокоагуляцией. П. к. с. на протяжении чаще всего является вынужденным приемом, когда не удается произвести П. к. с. в ране. Обычно это бывает при сильных кровотечениях в инфицированной ране, при аррозии сосуда. Для обнажения сосудов на протяжении используют типичные доступы, широко обнажают сосудистый пучок. Выделение сосудов производят с помощью ножниц и диссектора или зажимов иного типа. Из раны предварительно удаляют кровь тампонами и салфетками или лучше с помощью отсоса, после чего становится видным пересеченный кровеносный сосуд.

При типичном варианте П. к. с. конец сосуда захватывают зажимом, не выделяя его из окружающих тканей. Ассистент поднимает зажим кверху, а хирург подводит под него лигатуру (см.), обязательно обойдя лигатурой конец зажима (в глубокой ране иногда удобнее подводить нить под кровоостанавливающий зажим с помощью другого зажима или специального инструмента типа вилки), и завязывает первый узел. Затем ассистент снимает кровоостанавливающий зажим, а хирург, дополнительно подтянув первый узел, завязывает второй. При использовании синтетической нити необходимо завязать 3—5 узлов.

Второй вариант П. к. с. применяют, напр., при резекции желудка, когда необходимо пересечь малый сальник. На участок сальника накладывают два зажима, между к-рыми его пересекают; сосуды вместе с тканью сальника перевязывают (чаще с прошиванием сальника). Та-цой же вариант’ П. к. с. возможен при резекции кишечника и др.

Рис. 1. Схематическое изображение перевязки сосуда на протяжении: под выделенный сосуд подводится двойная лигатура.

Третий вариант П. к. с. чаще всего используют при лигировании крупных сосудов. В этих случаях сосуд (вену или артерию) предварительно выделяют и под него с помощью диссектора подводят (рис. 1) и завязывают две лигатуры, между к-рыми сосуд пересекают. Точно так же сосуд можно пересечь между двумя зажимами и перевязать его концы. При лигировании крупных сосудов для надежности каждый конец лучше перевязать двумя нитями, причем вторую лигатуру наложить с прошиванием атравматической иглой. Возможны и другие варианты перевязки крупных сосудов. Так, перевязку тонкостенного сосуда можно произвести, наложив предварительно с помощью атравматической иглы П-образный или простой шов, захватывающий наружную оболочку сосуда. В случаях, когда стенка сосуда резко истончена и лигатура может легко прорезать ее, при прошивании сосуда применяют прокладки из тефлонового войлока.

При повреждении аорты или крупных магистральных сосудов применяются сосудистый шов (см.), наложенный с помощью атравматической иглы, и реконструкция сосудов. В случае выраженного кальциноза сосуда швы накладывают через наружную оболочку и по всей окружности сосуда, затем завязывают. Если невозможно сделать эти операции при первичной обработке раны, больного необходимо транспортировать в специализированное сосудистое отделение, применив временный сосудистый шунт (см. Шунтирование кровеносных сосудов).

Описанные варианты П. к. с. пригодны для перевязки как артерии, так и вены. Однако при перевязке магистральной вены чаще накладывают атравматический шов, а для полых и других крупных вен атравматический шов подкрепляют прокладкой. При отсутствии тефлоновой или другой синтетической прокладки с этой же целью могут быть использованы кусочки фасции или мышцы.

Рис. 2. Схематическое изображение боковой перевязки сосуда: внизу — правильная, вверху — неправильная.

Относительно редкую пристеночную П. к. с. (чаще на венах) производят гл. обр. при отрыве боковых ветвей сосуда. В таких случаях стенку сосуда в месте дефекта захватывают зажимом и накладывают тонкую лигатуру; при неправильном выполнении этой операции возможно сужение вены (рис. 2). При таком же дефекте артерии или крупной вены используют только сосудистый шов. При одновременном повреждении магистральной артерии и вены осуществляют реконструкцию как артерии, так и вены.

В военно-полевых условиях, когда перевязка магистральной артерии может оказаться единственно возможным средством остановки кровотечения, для предотвращения так наз. венного дренажа может быть применена хорошо зарекомендовавшая себя во время войны операция Оппеля, при к-рой наряду с артерией перевязывается и одноименная вена.

С целью профилактики ишемических расстройств в конечности во время операции в периферический конец артерии переливают кровь, производят десимпатизацию центрального конца и круговое рассечение наружной оболочки вблизи лигатуры по Русанову. Необходимо учитывать также, что перевязка нек-рых артерий (общей сонной, бедренной в зоне приводящего канала, подколенной), особенно чревата серьезными ишемическими расстройствами вплоть до гангрены, поэтому уровень ее должен определяться наличием коллатеральных ветвей. Так, перевязку бедренной артерии целесообразно производить дистальнее отхождения глубокой бедренной артерии; перевязку подколенной артерии — с сохранением латеральной и медиальной верхних коленных артерий; перевязку плечевой артерии — дистальнее коллатеральных (средней, лучевой и верхней локтевой) артерий.

Послеоперационный период

При больших операциях (торакотомий, торакофренолюм-ботомии и др.) для контроля за гемостазом и удаления скапливающейся геморрагической жидкости в полость вводят дренажи (см. Дренирование). Дренаж дает возможность проконтролировать тщательность П. к. с. в течение первых двух суток после операции.

После перевязки магистральных сосудов важно поддерживать нормальные гемодинамику (учитывая показатели АД, центрального венозного давления, объем циркулирующей крови и др.), кислотно-щелочное равновесие и другие показатели гомеостаза (см.). Для снятия спазма периферических сосудов целесообразно использовать спазмолитики (папаверин, но-шпу и др.), перидуральную анестезию (см. Анестезия местная). Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови применяют инфузию реополиглюкина, персантина, курантила. Симптомы ишемии конечности, вызванные перевязкой магистрали, служат показанием к применению новокаиновой блокады поясничных (или шейных) симпатических ганглиев.

Осложнения

Кроме явлений ишемии (см.), возможны вторичные кровотечения в раннем и позднем послеоперационных периодах. Если кровотечение значительное, то показана срочная повторная операция. При незначительных кровотечениях могут быть использованы давящая повязка, наложение дополнительных швов и т. п.

См. также Кровеносные сосуды.

Библиография:

Захарова Г. Н., Лосев Р. 3. и Гаврилов В. А. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей, Саратов, 1979;

Лыткин М. И. и Коломиец В. П. Острая травма магистральных кровеносных сосудов, Л., 1973; Петровский Б. В. и Милонов О. Б. Хирургия аневризм периферических сосудов, М., 1970; Покровский А. В. Клиническая ангиология, М., 1979; Шалимов А. А. и Дрюк Н. Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий, Киев, 1979.

А. В. Покровский.

Источник