Что такое очаговые изменения сосудов головного мозга

© Автор: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., практикующий врач, преподаватель медицинского ВУЗа, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

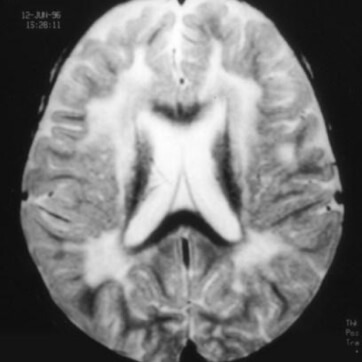

Очаговые изменения вещества мозга – это участки атрофических, дистрофических, некротических изменений, возникшие на фоне нарушенного кровотока, гипоксии, интоксикации и других патологических состояний. Они фиксируются на МРТ, вызывают беспокойство и страх у пациентов, однако далеко не всегда дают какую бы то ни было симптоматику или угрожают жизни.

Структурные изменения в веществе головного мозга чаще диагностируются у пожилых и стариков и служат отражением естественного старения. По некоторым данным, более половины людей старше 60 лет имеют признаки очаговых изменений в мозге. Если пациент страдает гипертонией, атеросклерозом, диабетом, то выраженность и распространенность дистрофии будут больше.

Очаговые изменения вещества мозга возможны и в детском возрасте. Так, у новорожденных и грудничков они служат признаком тяжелой гипоксии во время внутриутробного периода или в родах, когда недостаток кислорода провоцирует гибель незрелой и очень чувствительной нервной ткани вокруг желудочков мозга, в белом веществе полушарий и в коре.

Наличие очаговых изменений нервной ткани, установленное посредством МРТ, – это еще не диагноз. Очаговые процессы не считаются самостоятельным заболеванием, поэтому перед врачом стоит задача выяснить их причину, установить связь с симптоматикой и определить тактику ведения пациента.

Во многих случаях очаговые изменения в мозге выявляются случайно, однако пациенты склонны связывать их наличие с разнообразными симптомами. На самом деле, не всегда эти процессы нарушают работу мозга, провоцируют боль или что-то еще, поэтому часто не требуется и лечение, однако, скорее всего, врач порекомендует динамическое наблюдение и МРТ ежегодно.

Причины появления очаговых изменений в мозге

Пожалуй, главной причиной очаговых изменений вещества мозга у взрослых людей можно считать возрастной фактор, а также сопутствующие ему заболевания. С годами происходит естественное старение всех тканей организма, в том числе, и мозга, который несколько уменьшается в размерах, клетки его атрофируются, местами заметны структурные изменения нейронов вследствие недостаточного питания.

Возрастное ослабление кровотока, замедление метаболических процессов способствуют появлению микроскопических признаков дегенерации в ткани мозга – очаговые изменения вещества мозга дистрофического характера. Появление так называемых гематоксилиновых шаров (амилоидных телец) напрямую связывают с дегенеративными изменениями, а сами образования представляют собой некогда активные нейроны, потерявшие ядро и накопившие в себе продукты белкового обмена.

Амилоидные тельца не рассасываются, они существуют много лет и обнаруживаются после смерти диффузно по всему мозгу, но преимущественно – вокруг боковых желудочков и сосудов. Их считают одним из проявлений старческой энцефалопатии, и особенно много их при деменции.

Гематоксилиновые шары могут образовываться также в очагах некроза, то есть после перенесенных инфарктов мозга любой этиологии, или травм. В этом случае изменение носит локальный характер и выявляется там, где ткань мозга была наиболее повреждена.

Помимо естественной дегенерации, у возрастных пациентов заметный отпечаток на структуру мозга накладывает сопутствующая патология в виде артериальной гипертензии и атеросклеротического поражения сосудов. Эти заболевания ведут к диффузной ишемии, дистрофии и гибели как отдельных нейронов, так и целых их групп, подчас весьма обширных. В основе очаговых изменений сосудистого генеза лежит тотальное или частичное нарушение кровотока в отдельных участках мозга.

На фоне гипертонии страдает прежде всего артериальное русло. Мелкие артерии и артериолы испытывают постоянное напряжение, спазмируются, стенки их утолщаются и уплотняются, а результатом становятся гипоксия и атрофия нервной ткани. При атеросклерозе также возможно диффузное поражение мозга с формированием рассеянных очагов атрофии, а в тяжелых случаях происходит инсульт по типу инфаркта, и очаговые изменения носят локальный характер.

Очаговые изменения вещества мозга дисциркуляторного характера как раз и связывают с гипертонией и атеросклерозом, которыми страдает едва ли не каждый пожилой житель планеты. Они выявляются на МРТ в виде рассеянных участков разрежения мозговой ткани в белом веществе.

Очаговые изменения постишемического характера вызваны предшествующей тяжелой ишемией с некрозом мозговой ткани. Такие изменения свойственны для инфарктов мозга и кровоизлияний на фоне гипертонии, атеросклероза, тромбоза или эмболии сосудистого русла мозга. Они носят локальный характер в зависимости от расположения участка гибели нейронов, могут быть едва заметными или довольно крупными.

Атеросклероз – причина снижения поступления крови в мозг. При хроническом процессе развиваются мелкоочаговые/диффузные изменения мозговой ткани. При острой закупорке может развивается ишемический инсульт с последующим формированием у выжившего пациента некротического очага

Помимо естественного старения и сосудистых изменений, к очаговому повреждению мозговой ткани могут приводить и другие причины:

- Сахарный диабет и амилоидоз – вызывают дегенерацию преимущественно сосудистого генеза вследствие гипоксии и метаболических расстройств;

примеры очагов демиелинизации при рассеянном склерозе

Воспалительные процессы и иммунопатология – рассеянный склероз, саркоидоз, васкулиты при ревматических болезнях (системная красная волчанка, например) – возникает как демиелинизация (потеря оболочек отростками клеток), так и расстройство микроциркуляции с ишемией;

- Инфекционные поражения – токсоплазмоз, «медленные инфекции» (болезнь Крейтцфельда-Якоба, Куру), герпесвирусный энцефаломиелит, боррелиоз, клещевые вирусные энцефалиты, ВИЧ-инфекция и др. – в основе очаговых изменений лежит непосредственное цитопатическое действие возбудителей, гибель нейронов с формированием диффузных рассеянных очагов, воспаление и некроз;

- Остеохондроз и врожденная патология позвоночника и сосудов, влекущая ишемические изменения и снижение кровотока;

примеры очагов лейкоареоза мозга

Острые и хронические интоксикации наркотическими веществами, алкоголем, угарным газом – происходит диффузная необратимая дистрофия и гибель нейронов;

- Травмы головного мозга – очаговые изменения локального характера в месте приложения травмирующего фактора либо диффузные участки демиелинизации и Микроинфарктов при тяжелых ушибах;

- Метастатическое поражение мозга при опухолях других органов;

- Врожденные изменения и перенесенная перинатальная тяжелая гипоксия – рассматриваются в разрезе патологии раннего детского возраста и представляют собой множественные очаговые изменения нервной ткани преимущественно вокруг боковых желудочков (лейкоареоз и лейкоэнцефаломаляция).

Особенности МР-диагностики очаговых изменений вещества мозга

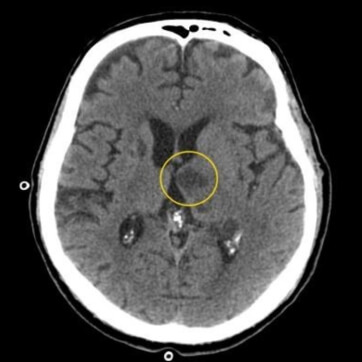

Как правило, о наличии очаговых изменений в веществе мозга становится известно после того, как пациент прошел МРТ. Для уточнения характера поражения и дифференциальной диагностики исследование может быть проведено с контрастированием.

Множественные очаговые изменения более характерны для инфекций, врожденной патологии, сосудистых расстройств и дисметаболических процессов, рассеянного склероза, тогда как единичные очаговые изменения возникают после перенесенных инсультов, перинатальных поражений, отдельных видов травм, метастазировании опухолей.

Естественная дистрофия при старении

Очаговые изменения вещества мозга дистрофического характера на фоне возрастной инволюции представлены МР-признаками:

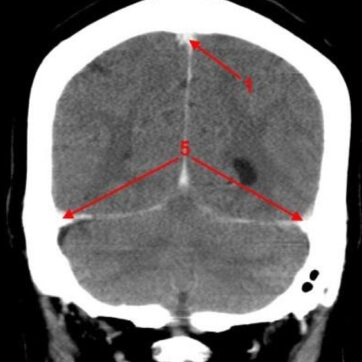

- Перивентрикулярные (вокруг сосудов) «шапочки» и «полосы» – обнаруживаются снаружи от боковых желудочков, возникают из-за распада миелина и расширения околососудистых пространств, разрастания клеток глии под эпендимой желудочков;

- Атрофические изменения полушарий с расширением борозд и желудочковой системы;

- Единичные очаговые изменения в глубоких отделах белого вещества.

Множественные очаговые изменения дисциркуляторного характера имеют характерное глубокое расположение в белом веществе мозга. Описанные изменения будут более выражены, а симптоматика энцефалопатии прогрессирующей при сопутствующей возрасту гипертонии.

изменения в мозге с возрастом (моложе → старше): лейкоареоз вокруг желудочков мозга, атрофия, очаговые изменения

В зависимости от распространенности возрастных изменений выделяют:

- Легкую степень – единичные очаговые изменения белого вещества точечных размеров в глубоких отделах мозга;

- Среднюю – сливные очаги;

- Тяжелую – крупные сливные рассеянные очаги поражения нервной ткани, преимущественно в глубоких отделах на фоне сосудистых расстройств.

Изменения дисциркуляторного характера

Очаговые изменения белого вещества мозга вследствие нарушения сосудистой трофики – наиболее частое явление при анализе МР-томограмм у возрастных пациентов. Причиной их считают хроническую гипоксию и дистрофию на фоне поражения мелких артерий и артериол.

снижение кровотока – одна из основных причин возрастных изменений в мозге

МР-признаки поражения сосудистого генеза:

- Множественные очаговые изменения белого вещества, преимущественно в глубоких структурах мозга, не вовлекающие желудочки и серое вещество;

- Лакунарные или пограничные участки некроза;

- Диффузные очаги поражения глубоких отделов.

очаги лакунарных микроинсультов в мозге

Описанная картина может напоминать таковую при возрастной атрофии, поэтому связывать ее с дисциркуляторной энцефалопатией можно только при наличии соответствующей симптоматики. Лакунарные инфаркты обычно возникают на фоне атеросклеротического поражения сосудов мозга. Как атеросклероз, так и гипертония дают сходные изменения на МРТ при хроническом течении, могут сочетаться и характерны для людей после 50-летия.

Заболевания, сопровождающиеся демиелинизацией и диффузным дистрофическим процессом, нередко требуют тщательной дифференциальной диагностики с учетом симптоматики и анамнеза. Так, саркоидоз может симулировать самую разную патологию, включая рассеянный склероз, и требует проведения МРТ с контрастированием, которая показывает характерные очаговые изменения в базальных ядрах и оболочках мозга.

При лайм-боррелиозе важнейшими фактами считаются укус клеща незадолго до появления неврологической симптоматики и кожная сыпь. Очаговые изменения в мозге похожи на таковые при рассеянном склерозе, имеют размеры не более 3 мм и сочетаются с изменениями в спинном мозге.

Проявления очаговых изменений вещества мозга

Головной мозг снабжается кровью из двух сосудистых бассейнов – сонных и позвоночных артерий, которые уже в полости черепа имеют анастомозы и образуют Виллизиев круг. Возможность перетока крови из одной половины мозга в другую считается важнейшим физиологическим механизмом, позволяющим компенсировать сосудистые расстройства, поэтому клиника диффузных мелкоочаговых изменений появляется далеко не сразу и не у всех.

Вместе с тем, мозг очень чувствителен к гипоксии, поэтому длительная гипертония с поражением артериальной сети, атеросклероз, затрудняющий кровоток, воспалительные изменения сосудов и даже остеохондроз могут привести к необратимым последствиям и гибели клеток.

Поскольку очаговые изменения мозговой ткани возникают в связи с самыми разными причинами, то и симптоматика может быть различной. Дисциркуляторные и старческие изменения имеют сходные черты, но стоит помнить, что очаги у относительно здоровых людей вряд ли будут иметь какие-либо проявления.

Часто изменения в ткани мозга вообще никак не проявляются, а у пожилых пациентов и вовсе расцениваются как возрастная норма, поэтому при любом заключении МРТ трактовать его результат должен опытный врач-невролог в соответствии с симптоматикой и возрастом пациента.

Если в заключении указаны очаговые изменения, но при этом нет никаких признаков неблагополучия, то и лечить их не нужно, однако показаться врачу и периодически контролировать МР-картину в мозге все же придется.

Нередко пациенты с очаговыми изменениями жалуются на упорные головные боли, которые тоже совершенно необязательно связаны с выявленными изменениями. Всегда следует исключать другие причины, прежде чем начинать «бороться» с МР-картиной.

В случаях, когда у пациента уже диагностирована артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов мозга или шеи, диабет или их сочетания, весьма вероятно, что МРТ покажет соответствующие очаговые изменения. Симптоматика при этом может складываться из:

- Расстройств эмоциональной сферы – раздражительность, переменчивость настроения, склонность к апатии и депрессии;

- Бессонницы ночью, сонливости днем, нарушения суточных ритмов;

- Снижения умственной работоспособности, памяти, внимания, интеллекта;

- Частых головных болей, головокружения;

- Расстройств двигательной сферы (парезы, параличи) и чувствительности.

Начальные признаки дисциркуляторных и гипоксических изменений не всегда вызывают беспокойство у пациентов. Слабость, чувство усталости, плохое настроение и головную боль нередко связывают со стрессами, переутомлением на работе и даже плохой погодой.

По мере прогрессирования диффузных изменений мозга отчетливее становятся поведенческие неадекватные реакции, изменяется психика, страдает общение с близкими. В тяжелых случаях сосудистой деменции становится невозможным самообслуживание и самостоятельное существование, нарушается работа тазовых органов, возможны парезы отдельных групп мышц.

Когнитивные нарушения практически всегда сопутствуют возрастным дегенеративным процессам с дистрофией мозга. Тяжелая деменция сосудистого генеза с множественными глубокими очагами разрежения нервной ткани и атрофией коры сопровождается нарушением памяти, снижением мыслительной активности, дезориентацией во времени и пространстве, невозможностью решения не только интеллектуальных, но и простых бытовых задач. Пациент перестает узнавать близких, теряет способность воспроизводить членораздельную и осмысленную речь, впадает в депрессию, но может быть агрессивным.

На фоне когнитивных и эмоциональных расстройств прогрессирует патология двигательной сферы: походка становится неустойчивой, появляется дрожание конечностей, нарушается глотание, усиливаются парезы вплоть до паралича.

Очаговые изменения постишемического характера обычно связаны с инсультами, перенесенными в прошлом, поэтому среди симптомов – парезы и параличи, расстройства зрения, речи, мелкой моторики, интеллекта.

В некоторых источниках очаговые изменения делят на постишемические, дисциркуляторные и дистрофические. Нужно понимать, что это деление весьма условно и далеко не всегда отражает симптоматику и прогноз для больного. Во многих случаях дистрофические возрастные изменения сопутствуют дисциркуляторным из-за гипертонии или атеросклероза, а постишемические очаги вполне могут возникнуть при уже имеющихся рассеянных сосудистого генеза. Появление новых участков разрушения нейронов будет усугублять проявления уже имеющейся патологии.

Что делать, если на МРТ есть признаки очаговых поражений?

Вопрос, что делать при наличии очаговых изменений вещества мозга на МРТ, больше всего беспокоит тех людей, у которых никаких значимых неврологических симптомов вообще нет. Оно и понятно: при гипертензии или атеросклерозе лечение уже, скорее всего, назначено, а если симптомов нет, то что и как лечить?

Сами по себе очаги изменений не лечатся, тактика врачей направлена на основную причину патологии – повышенное давление, атеросклеротические изменения, метаболические расстройства, инфекция, опухоль и т. д.

При возрастных дистрофических и дисциркуляторных изменениях специалисты рекомендуют прием препаратов, назначенных неврологом или терапевтом (гипотензивные, статины, антиагреганты, антидепрессанты, ноотропы и др.), а также изменение образа жизни:

- Полноценный отдых и ночной сон;

- Рациональное питание с ограничением сладостей, жирных, соленых, острых блюд, кофе;

- Исключение вредных привычек;

- Двигательная активность, прогулки, посильные занятия спортом.

Важно понимать, что уже имеющиеся очаговые изменения никуда не исчезнут, однако посредством образа жизни, контроля показателей крови и давления можно существенно снизить риск ишемии и некроза, прогрессирования дистрофических и атрофических процессов, продлевая при этом активную жизнедеятельность и работоспособность на годы.

Видео: о диагностике очаговых изменений

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос в форму ниже ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Источник

Сосудистый генез – что это такое

Питание головного мозга обеспечивается главными сосудами – если в них нарушается кровоток, могут появляться различные сосудистые нарушения, опасные для здоровья.

Сосудистый генез – это патологическое состояние, а не самостоятельное заболевание. Оно охватывает целый ряд болезней (изменений), которые связаны с проблемами кровоснабжения человеческого мозга. Головокружение, головные боли, проблемы с памятью, замедленная реакция – все это признаки возможного дефицита питания. Многие относятся к подобным симптомам легкомысленно, и зря: они могут предвещать серьёзные проблемы, которые приведут к опасным патологиям.

Нарушения, связанные с поражением головного мозга, делятся на два подвида (по характеру):

- Органические (общие): постоянные головные боли, рвота, тошнота.

- Очаговые: расстройство определенных функций из-за появления патологического очага.

Нарушения мозгового кровоснабжения делятся на несколько видов патологий

- Транзиторное нарушение мозгового кровообращения (ТИА).

Также его называют транзиторной ишемической атакой. Происходит локальное или полное поражение органа, ухудшение двигательной функции и чувствительности частей тела. Прежние функции организма могут восстановиться.

- Сужение просвета артерий.

Как следствие – нарушение питания и расстройства мозговых отделов. В результате может произойти локальное снижение кровотока.

- Церебральная аневризма (сосудов головного мозга),

иными словами, выпячивание стенки артерии. При разрыве начинается кровоизлияние, что приводит к геморрагическому виду генеза.

- Инфаркт мозга (ишемический инсульт).

Самостоятельная патология, при которой происходят органические мозговые изменения.

Причины патологий и факторы повышенного риска

Недостаток кровоснабжения головного мозга чаще всего появляется вследствие артериальной гипертонии и атеросклероза:

- Артериальная гипертония (гипертоническая болезнь) приводит к утолщению стенки сосудов и уменьшению просвета. Происходит замедленное протекание крови, иногда полная остановка кровотока.

- Атеросклеротическое поражение сосудов появляется из-за нарушений жирового обмена и повышенного уровня холестерина в крови. Он откладывается на сосудистых стенках, препятствуя нормальному кровотоку и закупоривая просветы в артериях.

Сосудистый генез также возникает по причине следующих отклонений от нормы:

- диффузных заболеваний;

- церебральной аневризмы;

- при перебоях в работе сердца;

- при пороках сердца (врожденных или приобретенных);

- в результате ВСД.

Что касается факторов повышенного риска появления патологического состояния, то к ним относится:

- повышенное артериальное давление;

- превышение уровня глюкозы в крови;

- нарушение обмена веществ;

- эмоциональная и психическая нагрузка;

- перенесенные травмы головы;

- алкоголизм, курение;

- избыточный вес;

- СХУ – синдром хронической усталости.

Признаки и этапы развития

Существует несколько этапов, которые могут указывать на развитие болезней на фоне недостаточного мозгового кровоснабжения. Динамика в каждом случае отличается, поскольку существенное влияние оказывают факторы: наследственность, экология, образ жизни. Своевременно выявить патологию и исключить возможное появление серьезных заболеваний можно, если обратить внимание на следующие симптомы. Они могут свидетельствовать о сосудистом генезе:

- Повышение кровяного давления до 140 мм рт. ст. (регулярное или эпизодическое).

- Аритмия: повышение частоты пульса до 90 ударов или снижение до 60 (в состоянии покоя).

- Головокружение и головные боли.

- Быстрая утомляемость.

- Слабость в руках и ногах, уменьшение чувствительности.

Чаще всего при первом этапе люди чувствуют боли в голове, раздражительность, у них появляются проблемы со сном и провалы в памяти. Второй этап сопровождается усиленной забывчивостью, днем человек спит, а ночью мучается от бессонницы. Еще один фактор – возникновение навязчивых мыслей, связанных с одной и той же проблемой. На последней стадии появляется слабоумие, люди начинают забывать родственников, плохо ориентируются на местности.

Заболевания, возникающие на фоне

недостаточного питания мозга

Проблемы с кровотоком головного мозга приводят к серьезным заболеваниям, которые принято классифицировать на следующие виды:

Микроинсульт

Возникает по причине недостаточного мозгового питания (закупорки мелких артерий) или мерцательной аритмии (сосуды блокируются). Микрососуды начинают деформироваться, из-за чего появляется некроз нервной ткани серого и белого вещества.

Деформация магистральных артерий

Повреждение мозговых артерий, тромбоз вен, который приводит к нарушению циркуляции крови.

Болезнь Бинсвангера

Патология, связанная с поражением белого вещества (появление локального сосудистого генеза). Поражение представляет собой мертвые нейроны. Главный симптом – перепады артериального давления. Результат – нарушение психических процессов, памяти, проблемы с мочеиспусканием.

Типы сосудистого спазма

Степень головной боли напрямую зависит от типа нарушения мозгового кровотока:

- Артериального: происходят очаговые деформации.

При увеличении тонуса сосудов мозга появляется пульсовой кровяной обмен. Это приводит к пульсирующим болям и шуму в ушах. Когда амплитуда пульсации снижается, появляется тупая и распирающая боль.

- Венозного: происходят общие деформации.

При избыточном наполнении вен кровью происходит отток. У людей с данным типом сосудистого спазма появляется тяжесть в голове, которая расходится полностью на весь череп. Главный признак – увеличение болевого синдрома при положении лежа или во время кашля утром.

Диагностика

Прежде чем решить, какой метод лечения применять для восстановления кровотока, важно правильно поставить диагноз. Для точного определения патологии необходимо получить результаты.

- анализа крови на глюкозу и холестерин,

- коагулограммы,

- ежедневного изменения кровяного давления,

- оценки психического состояния по шкале MMSE.

Также важны исследования:

Рентген шейного отдела

Остеохондроз может привести к хроническому или острому нарушению кровообращения.

МРТ (Магнитно-резонансная томография)

МРТ и КТ для проверки функционального состояния сосудистой системы, поиска проблемных участков нервной системы.

Ангиография сосудов головного мозга

Введение йода через катетер в просвет артерий для получения изображения сосудов.

УЗД

Оценка сосудов посредством датчика, направленного на височную область.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)

УЗДГ на основе эффекта Доплера. Поиск областей замедления кровотока.

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Регистрация электрических колебаний мозговой структуры с помощью ритмических.

При появлении симптомов нарушения мозгового кровотока необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалист на основе анамнеза и результатов исследований сможет назначить лечение для восстановления нормальной работы организма.

Лечение

При явных симптомах наличия проблем с кровотоком головного мозга, человека госпитализируют до момента полного устранения неврологических нарушений.

Лечение направляется на избавление от признаков гипертонии и атеросклероза

Специальные препараты помогают восстановить показатели жирового обмена и кровяное давление. Пациенты принимают:

- Антикоагулянты для предотвращения свертываемости крови, исключения появления тромбов.

- Антагонисты кальция для восстановления микроциркуляции, спазма артерий.

- Спазмолитические препараты для нормализации циркуляции крови, сосудистого спазма.

- Ноотропные медикаменты для создания новой сосудистой сетки, устранения проявлений мозговой гипоксии. Например, «Энцетрон-СОЛОфарм» способствует восстановлению повреждённых мембран клеток. Также используют «Эврин», который обладает антиишемическими свойствами.

При закупорке просвета сосудов атеросклеротических бляшками, проводится хирургическое вмешательство.

В ходе оперативного лечения удаляется участок непроходимого сосуда, который нарушал кровоток. После операции пациент отправляется на реабилитацию для восстановления организма. Она включает диетотерапию, лечебную гимнастику, занятия с афазиологом логопедом.

Заболевания сосудистого генеза мозга могут представлять серьезную угрозу для жизни человека, поскольку им свойственно прогрессирование. Важно постоянно следить за состоянием, чтобы своевременно определить патологию и пройти лечение.

Методы профилактики

Любое заболевание лучше предотвратить, чем запустить до необходимости лечения. Важно внимательно относиться к здоровью. Людям, которые имеют повышенное артериальное давление, нарушения работы сердца, необходимо регулярно проходить обследования, контролировать давление.

Не забывайте о здоровом образе жизни: желательно исключить спиртные напитки, сигареты, чрезмерное употребление жирной пищи и соли. Сбалансированное питание поможет восстановить нормальную работу всего организма.

Нужно избегать стрессов, гиперэмоциональности, серьезных физических нагрузок. Забывать о физкультуре не стоит – важно предварительно посоветоваться с врачом и регулярно выполнять упражнения для поддержания организма в норме.

Источник