Что такое редукция сосуда

Системная редукция микрососудов. Физиология микроциркуляторного руслаДля патологии гемомикроциркуляторного русла при врожденных пороках сердца с артериовенозным шунтированием крови характерна системная редукция микрососудов. Начинается она, как это нами установлено, с истинных капилляров, а затем поэтапно распространяется на прекапилляры и посткапилляры, магистральные капилляры, артериолярные и венулярные коллатерали, артериоловенулярные соустья и в последнюю очередь на артериолы и венулы. Однако эту очередность редукции микрососудов нам удалось понять и проследить в динамике лишь тогда, когда мы стали располагать научными данными, касающимися эмбрионального морфогенеза внутриорганной системы гемомикроциркуляции. Расшифровка морфогенетических потенций петлевидного роста сосудов показала, что начало развития гемомикроциркуляторного русла связано с интеграцией сосудистых петель посредством соединительных и магистральных капилляров. И только после этого в строго определенной последовательности происходит конструирование структурных компонентов, составляющих систему гемомикроциркуляции. Описанная в статьях закономерность построения гемомикроциркуляторного русла в эмбриогенезе человека получила отражение в ряде наших публикаций (А.В.Кораблев, 1990; А.В.Кораблев, Н.Е.Ярыгин, 1992; Н.Е.Ярыгин, А.В.Кораблев, Т.Н.Николаева, 1993; Н.Е. Ярыгин, А.В.Кораблев, 1994а, 19946, 1995а, 19956). При этом важно отметить, что знание закономерности развития системы гемомикроциркуляции в эмбриогенезе позволило нам внести весьма существенные уточнения в существующие представления о репаративном ангиогенезе (Н.Е.Ярыгин, А.В.Кораблев, 1994а), способствовало более правильному подходу к оценке сущности и уровня морфофункциональной незрелости гемомикроциркуляторного русла у недоношенных детей (Н.Е.Ярыгин, А.В.Кораблев, 1995а) и послужило основанием для выделения в патологии системы гемомикроциркуляции при врожденных пороках сердца с артериовенозным сбросом крови и при недоношенности особого класса сосудистых изменений, которые возникают у младенцев в раннем постнатальном периоде их жизни и проявляются, с одной стороны, снижением активности новообразования сосудистых терминалеи, а с другой – запустеванием, склерозом и редукцией части сформировавшихся микрососудов, преимущественно истинных капилляров.

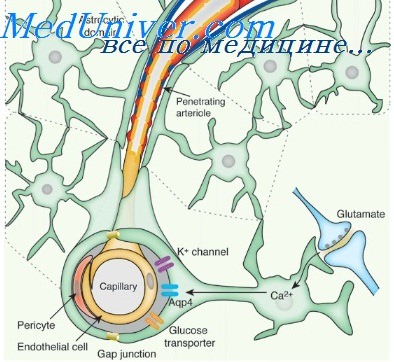

Физиология микроциркуляторного руслаКапилляры и посткапилляры гемомикроциркуляторного русла являются местом, где происходят сложные обменные процессы между кровью и окружающими тканями. В связи с чем упомянутые микрососуды называются обменными (нутри-тивными), а совершающийся через их стенку перенос веществ (воды, ионов, макромолекул) обозначается транскапиллярным обменом. В физиологических условиях интенсивность транскапиллярного обмена находится в зависимости от функционального состояния тканей и определяется объемом поступающей в единицу времени крови в нутритивные микрососуды по артериолам и скоростью ее выведения из соответствующих модулей микроциркуляции по венулам. Таким образом, адекватность транскапиллярного обмена функциональной активности органов и тканей возможна лишь при согласованной работе всех звеньев гемомикроциркуляторного русла, обладающего, как известно, местными аппаратами регуляции кровотока. При этом данные отечественной и зарубежной (Clara, 1956; Zweifach, 1961; Shepherd, 1963; Maggio, 1965; Bernard, Minge, Picard, 1968; Henry, Mechan, 1971; Wells, 1973; Charm, Kurlund, 1974; Folkow, Neil, 1976; Witzleb, 1986) литературы свидетельствуют о том, что такими аппаратами в той или иной степени наделены все звенья терминального кровеносного ложа. – Также рекомендуем “Кровенаполнение микроциркуляторного русла. Гемодинамический барьер” Оглавление темы “Микроциркуляция и мироциркуляторное русло”: |

Источник

Если говорить не только о современной медицине, но и о современной психологии, о современном взгляде на мир, есть одно явление, которое очень характерно для современной эпохи: не только для последних 10-15 лет, но примерно начиная с 70-х годов ХХ века. Явление это называется редукция.

Что такое редукция?

Редукция – это когда сложное, комплексное, многофакторное явление сводится к очень простым вещам, попытка убрать все лишнее, вычленить некий «костяк», который был бы прост для популярного представления, и, соответственно, с этой очень упрощенной моделью работать дальше.

Это очень опасная вещь. Иногда она бывает полезной. Но полезной она бывает только тогда, когда и тот человек, который доносит какую-то мысль, и тот человек, который эту мысль воспринимает, понимают, что речь идет об упрощении, что мы упрощаем для того, чтобы можно было оперировать более простыми понятиями, когда мы описываем более сложное. Предполагается, что человек, который говорит и человек, который воспринимает сказанное, понимают, что на самом деле всё гораздо сложнее.

К сожалению, очень часто получается, что одно упрощение следует за другим упрощением, всё упрощается, упрощается и упрощается. И не только говорящий человек упрощает всё, но и воспринимающая аудитория тоже всё воспринимает «по-простому».

Даже иногда специалисты опускаются до этого уровня, если брать врачей. Не тогда, когда они разговаривают с пациентами, чтобы объяснить им сложные комплексные вещи, а друг с другом внутри медицинской среды они начинают оперировать этими упрощенными понятиями.

Редукция – это опасное явление, особенно применительно к здоровью человека. Приведу примеры. Вы знаете, что у меня двойная специализация, по основной специализации я врач акушер-гинеколог, но у меня есть еще дополнительная специализация – это иммунология. Когда мы обсуждаем с пациентами проблемы, касающиеся их иммунитета, они задают вопрос: «Скажите, пожалуйста, Игорь Иванович, у меня иммунитет усиленный или ослабленный?» И врач задумывается, потому что в большинстве случаев речь не идет о каком-то усилении или ослаблении иммунитета. Речь идет об очень сложных явлениях, которые не укладываются в эту структуру понятий.

Когда речь идет о гемостазе, почему-то очень распространенным является подход, когда не только пациенты, не только внутри какого-то интернет-сообщества людей, пытающихся просто разобраться в тех явлениях, где они не являются специалистами, начинают ходить такие понятия. Во врачебном коллективе, в частности среди врачей акушеров-гинекологов, когда речь идет о гемостазе, вдруг появляются такие слова: «Скажите, пожалуйста, у меня кровь разжиженная или сгущенная?». То есть «разжижение» и «сгущение» крови применительно к процессам гемостаза стали повседневным явлением. Когда говорят о свертываемости крови, то говорят по поводу “разжижения” или “сгущения” крови.

Говорить: “У Вас хорошая гемостазиограмма, это Вам не нужно – отменяем!” Это неправильно. Потому что дело всё гораздо более сложное, и нельзя применять вот эти редукционные механизмы объяснения к тем явлениям, которые на самом деле являются более сложными.

В нашем центре осуществляется ведение беременности при проблемах с гемостазом . Преимуществом наших клиник является наличие собственной лаборатории, где Вы можете сдать все необходимые анализы до и во время беременности. Записаться на

консультацию в ЦИР

Источник

РЕДУЦИРОВАННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

РЕДУЦИРОВАННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, понятие, введенное Оппелем в 1911 году для обозначения такого состояния, когда конечность живет на счет колятерального кровообращения (как артериального, так и венозного) в тех случаях, когда к вынужденной перевязке или резекции артерии для улучшения кровообращения прибавляется перевязка соответствующей вены. Вопрос о Р. к. связан с вопросом о значении вен для артериального колятерального кровообращения. Первые указания на это значение можно найти в начале 19 века (Пеликан, 1814; Segalas d’Etchepase, 1824). Как эти указания, так и более поздние (Meyer) не обратили на себя внимания и были забыты. Значение вен для окольного артериального кровообращения было выяснено преж- де всего применительно .к артерио-венным аневризмам (1906) благодаря одному наблюдению Оппель-Короткова. Б-ной с артерио-венной аневризмой левых подмышечных сосудов на протяжении одного дня подвергся трем операциям: 1) Перевязка приводящей артерии по АиеГю. После операции сильные боли в конечности, она мертвенно бледна, полный ишемический паралич. Предположено, что вена перехватывает колятеральную артериальную кровь через аневризму. 2) Перевязка отводящей от аневризмы вены. Временное улучшение, затем те же боли, паралич, мертвенная бледность, к вечеру у основания большого пальца пузырь. 3) Иссечение аневризмы. При операции найдена вторая отводящая расширенная вена. Результат: исчезновение паралича, артериальная гиперемия периферической части конечности, державшаяся I1/» суток, прекращение болей, полное выздоровление. Приведенное наблюдение установило, что при артерио-венных аневризмах перевязка приводящей артерии сопровождается утеканием колятеральной артериальной крови через ане-вризматический мешок в вены. Это наблюдение выяснило, почему после перевязки артерии, Приводящей к артерио-венной аневризме, так часто наблюдается гангрена конечности.— Экспериментальные исследования Нея над ар-терио-венными свищами доказали окончательно, что вены на самом деле перехватывают колятеральную артериальную кровь. После наложения артерио-венного свища артериальное кровяное давление в периферической части артерии (ниже свища) обычно падает, так как часть артериальной крови утекает в вену. Ве-, ны под напором артериальной струи крови расширяются. Если после образования артерио-венного свища прижать артерию выше последнего, то в периферической части артерии давление падает чрезвычайно низко. Выключение артерии из свища, т. е. прижатие артерии выше и ниже свища, возвращает давление в пери* ферической части артерии к обычному уровню ко лятерально-артериального. Отсюда сделан практический вывод: при лечении (оперативном) артерио-венных аневризм обязательно разъединять русло притока и оттока. Если не пользоваться сосудистым швом, то нужно резецировать артерио-венную аневризму, так как это 1) удовлетворяет требованию разъединения русел притока и оттока, 2) приводит в соответствие ширину русла притока (артерии) и оттока (вены), т. е. создает Р. к. Исходя из приведенных фактов, Оппель предположил, что даже при отсутствии пат. сообщения между артерией и веной (свищ, аневризма) перевязка одной артерии нарушает соответствие ширины русел притока и оттока. После перевязки артерии вена, остающаяся свободной, оказывается слишком широкой, почему может перехватывать колятерально-артериаль-ную кровь: периферическая часть конечности может впасть в состояние ишемии и даже-гангренесцироваться. Чтобы улучшить крове-снабжение в периферической части конечности, следует к вынужденной перевязке арте-,рии прибавить перевязку соответствующей вены. Приведение в соответствие ширины русел притока и оттока создает Р. к. Отдельные клинические наблюдения автора показали, что на самом деле после перевязки артерии периферическая часть конечности оказывается иногда мертвенно бледной; присоединение перевязки вены (Р. к.) сопровождается появлением-на периферии артериальной гиперемии и предотвращает опасность развития гангрены. Наблюдение Оппеля было подтверждено и противниками учения о редуцированном кровооб- ращении (Пунин). Одни авторы подтверждают полезное значение присоединения к перевязке артерии перевязки вены (Wolf, Heidrich), другие (Пунин, Богораз) его отрицают. Учение о Р. к. было подвергнуто тщательной экспериментальной разработке. Было выяснено, что органы, обладающие ничтожными артериальными колятералями (почки, тонкие кишки в целом), не могут быть спасены от некроза, если к перевязке почечной или верхнебрыжеечной артерии присоединить перевязку соответствующей вены, т. е. создать Р. к. Иначе дело обстоит по отношению к конечностям. Если к перевязке брюшной аорты над бифуркацией присоединить перевязку нижней полой вены, то вместо параличей нижних конечностей (перевязка одной аорты) наступавших парез; паралич мочевого пузыря— обычный спутник перевязки аорты — отсутствует при Р. к. — Опыты на животных показали, что перевязка вены, присоединенная к перевязке артерии, всегда повышает коляте-рально-артериальное давление. Вместе с тем оказалось, что перевязка вены высшего порядка повышает колятерально – артериальное давление больше, чем перевязка одноименной вены: перевязка нижней полой вены; присоединенная к перевязке бедренной артерии, повышает в периферическом конце последней давление больше, чем перевязка бедренной вены. Исследования Шапиро обнаружили, что после одновременной перевязки над бифуркацией брюшной аорты и нижней полой вены в задних конечностях собак не наступает стаза крови. Если сравнивать скорость течения крови в артериях задних конечностей после перевязки одной артерии и при Р. к., то оказывается следующее: в первые часы скорость течения в первом случае больше, чем во втором; через 24 часа скорость течения крови при Р. к. больше, чем при перевязке одной артерии. Т. о. эксперимент показал, что Р. к. выгоднее для конечности, чем колятерально – артериальное кровообращение: выигрывают кровенаполнение конечности (Ревякин), скорость течения крови, колятерально-артериальное давление. Этот выигрыш в кровенаполнении был доказан пле-тисмографически. Практически в отношении человека следует придерживаться такой точки зрения: Р. к. может спасти конечность от гангрены в том случае, когда имеются артериальные коляте-рали, когда их нужно только расширить. Когда артериальные колятерали достаточно развиты, тогда при вынужденной перевязке артерии можно обойтись без Р. к. Судить о сказанном можно таким образом: если после перевязки артерии периферическая часть конечности мертвенно бледна, а прижатие вены вызывает в периферической чашсти артериальную гиперемию, то перевязка вены сугубо показана. Если периферическая часть конечности после перевязки артерии розовая, если даже прощупывается периферический пульс (например после перевязки подкрыльцовой артерии пульс в лучевой), то можно обойтись без Р. к. Если прижатие, вены после произведенной перевязки артерии не сопровождается покраснением периферии, то можно думать или об отсутствии колятеральных артерий или о трудности их расширения по причине падения общего артериального давления (острое малокровие, шок). В таком случае., по Оппелю, все-таки стоит присоединить перевязку вены, принимая вместе с тем меры к повышению артериального давления (переливание крови).— Учение о Р. к. применимо прежде всего к конечностям. В эксперименте не удается доказать полезное значение Р. к. для кровоснабжения мозга путем присоединения к перевязке общей сонной артерии перевязки соответствующей ей вены (наружная яремная у собак). В клинике особо доказательным примером полезности Р. к. нужно считать именно случай присоединения к перевязке общей сонной артерии перевязки внутренней яремной вены. На это впервые обратил внимание Гаген-Торн; это всецело подтверждено в учебнике Бира-Брауна-Кюммеля. Так как при «самопроизвольной» гангрене артерии обычно тромбируются, а вены остаются проходимыми, то возникает несоответствие между руслом притока и оттока. Вот почему Оппель и при этом заболевании в качестве паллиативной меры лечения предложил перевязку вены, которая дает Р. к. Сначала имелась в виду перевязка подколенной вены, но затем перевязка была поднята на бедренную вену (Федорович, Петров). Существуют отдельные авторы, которые отрицательно относятся к названной операции (Пунин), но большинство отечественных и заграничных хирургов (Bastos и др.) признает ее полезное значение. Статистика обнаруживает (Некрасов), что в 40% случаев перевязка вены при самопроизвольной гангрене приносит временную пользу. Чтобы расширить артериальные колятерали Р. к. может быть усилено симпатектомией. Лит.: Баккап И., К вопросу о влиянии понижения общего артериального давления, дисс, СПБ, 1912; ГешелинА., К вопросу о значении вен для развития окольного кровообращения, дисс, СПБ, 1911; Ней Е., Влияние артерио-венных соустий и перевязки артерий на артериальное давление крови, дисс, СПБ, 1912; Оппель В., К оперативному лечению артер.-вен. аневризм, Рус. хир. арх., 1906, стр. 679; о н ж е, Коллатеральное кровообращение, СПБ, 19Ц; о н ж е, Редуцированное кровообращение, Рус. врач, 1914, № 47—48; он же, Несколько слов о редуцированномкровообращении,Врач. газ., 1928, № 4—5; Шапиро Э., К вопросу о скорости течения крови в артериях, дисс, СПБ, 1912; Rew-j akin S., Versuche iiber die Anwendung der Plethysmo-graphie zum Studium des Einflusses von Sympathectomia lumbalie und Adrenalin auf den Kollateralkreislauf, Ztschr. f. d. ges. exp. Med., B. LXX, 1930. В. Оппель.

Большая медицинская энциклопедия.

1970.

Смотреть что такое “РЕДУЦИРОВАННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ” в других словарях:

кровообращение редуцированное — (с. reducta) коллатеральное К. в конечности после перевязки вены по Оппелю, характеризующееся уменьшенным, но уравновешенным притоком и оттоком крови … Большой медицинский словарь

ГАНГРЕНА — (от греч. graino грызу; старое название антонов огонь), такое омертвение, при котором отмершая часть тела, соприкасаясь с внешним миром, принимает темно бурый или черный цвет, в зависимости от изменения кровяного пигмента. Различают два вида… … Большая медицинская энциклопедия

АНЕВРИЗМА — (от греч. aneuryno расширяю), термин, употребляющийся для обозначения расширения просвета артерии. От понятия А. принято отделять а р т е р и эктазии, представляющие собой равномерное расширение системы какой либо артерии с ее ветвями, без… … Большая медицинская энциклопедия

ОППЕЛЬ — Владимир Андреевич (родился в 1872 г.), известный хирург. В 1896 г. окончил Военно медицинскую академию с наградой премией Пальцева. По конкурсу оставлен при Академии на 3 года для усовершенствования. Работал в госпитальной хир. клинике проф. Ра… … Большая медицинская энциклопедия

Источник