Что такое восходящие и нисходящие сосуды

| Оглавление темы “Проксимальная реабсорбция натрия. Реабсорбция в дистальном канальце. Состав конечной мочи. Свойства мочи. Анализ мочи. Нормальный анализ мочи.”: 1. Проксимальная реабсорбция натрия. Антипорт. Котранспорт. Реабсорбция глюкозы. Реабсорбция аминокислот. Симпорт. 2. Дистальная реабсорбция ионов и воды. Реабсорбция в дистальном канальце. 3. Противоточно-множительная канальцевая система почки. Действие вазопрессина на почку. 4. Противоточная сосудистая система мозгового вещества почки. 5. Регуляция канальцевой реабсорбции. Регуляция реабсорбции воды в дистальных канальцах. 6. Регуляция реабсорбции ионов натрия. Альдостерон. Регуляция транспорта ионов кальция, фосфата, магния. 7. Канальцевая секреция. Регуляция канальцевой секреции. Секреция водородных ионов. Секреция ионов калия. Эффективный почечный плазмоток. 8. Состав конечной мочи. Свойства мочи. Суточный диурез. Анализ мочи. Нормальный анализ мочи. Норма анализа мочи. 9. Выведение мочи. Мочеиспускание. Опорожнение мочевого пузыря. Механизмы выведения мочи и мочеиспускания. 10. Экскреторная функция почек. Противоточная сосудистая система мозгового вещества почки.В мозговом веществе почки имеется и другая – сосудистая противоточная система, образованная кровеносными капиллярами. Кровеносная сеть юкстамедуллярных нефронов образует длинные параллельные прямые нисходящие и восходящие капиллярные сосуды (рис. 14.12), спускающиеся вглубь мозгового вещества. Двигающаяся по нисходящему прямому капилляру кровь постепенно отдает воду в окружающее интерстициальное пространство в силу нарастающего осмотического давления в ткани и, напротив, обогащается натрием и мочевиной, сгущается и замедляет свое движение. В восходящем капиллярном отделе сосуда по мере движения крови в ткани с постепенно снижающимся осмотическим давлением происходят обратные процессы – натрий и мочевина по концентрационному градиенту диффундируют обратно в ткань, а вода всасывается в кровь (см. рис. 14.12).

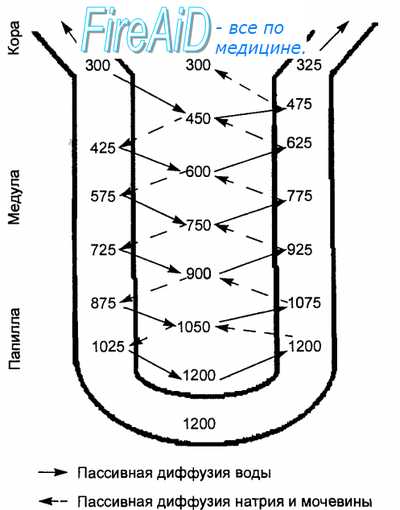

Таким образом, сосудистая противоточная система не создает, а лишь способствует поддержанию высокого осмотического давления в глубоких слоях ткани мозгового вещества почек, обеспечивая удаление воды и удержание натрия и мочевины в интерстиции. Деятельность описанных противоточных систем находится в зависимости от скорости движения находящихся в них жидкостей (мочи или крови). Чем быстрее будет двигаться моча по трубкам противоточной системы канальцев, тем меньшие количества натрия, мочевины и воды успеют ре-абсорбироваться в интерстиции и большие количества менее концентрированной мочи будут выделяться почкой. Чем выше будет скорость кровотока по прямым капиллярным сосудам мозгового вещества почки, тем больше натрия и мочевины унесет кровь из почечного интерстиция, так как они не успеют диффундировать из крови обратно в ткань. Этот эффект называют «вымыванием» осмотически активных веществ из интерстиция, в результате его осмолярность падает, концентрирование мочи уменьшается и почкой выделяется больше мочи низкого удельного веса (разведение мочи). Чем медленнее происходит движение мочи или крови в мозговом веществе почек, тем больше осмотически активных веществ накапливается в интерстиции и выше способность почки концентрировать мочу. – Также рекомендуем “Регуляция канальцевой реабсорбции. Регуляция реабсорбции воды в дистальных канальцах.” |

Источник

Типы кровеносных сосудов, особенности их строения.

Различают несколько видов сосудов: магистральные, резистивные, истинные капилляры, емкостные и шунтирующие сосуды.

Магистральные сосуды – это наиболее крупные артерии, в которых ритмически пульсирующий, изменчивый кровоток превращается в более равномерный и плавный. Стенки этих сосудов содержат мало гладкомышечных элементов и много эластических волокон. В магистральных сосудах оказывается небольшое сопротивление кровотоку.

Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) включают в себя прекапиллярные (мелкие артерии, артериолы) и посткапиллярные (венулы и мелкие вены) сосуды сопротивления. Соотношение между тонусом пре- и посткапиллярных сосудов определяет уровень гидростатического давления в капиллярах, величину фильтрационного давления и интенсивность обмена жидкости.

Истинные капилляры (обменные сосуды) – важнейший отдел сердечно-сосудистой системы. Через тонкие стенки капилляров происходит обмен между кровью и тканями (транскапиллярный обмен). Стенки капилляров не содержат гладкомышечных элементов.

Емкостные сосуды – венозный отдел сердечно-сосудистой системы. Емкостными эти сосуды называют потому, что они вмещают примерно 70-80% всей крови.

Шунтирующие сосуды – артериовенозные анастомозы, обеспечивающие прямую связь между мелкими артериями и венами в обход капиллярного ложа.

Закономерности движения крови по сосудам, значение эластичности сосудистой стенки. В соответствии с законами гидродинамики движение крови определяется двумя силами: разностью давления в начале и конце сосуда (способствует продвижению жидкости по сосуду) и гидравлическим сопротивлением, которое препятствует току жидкости. Отношение разности давления к сопротивлению определяет объемную скорость тока жидкости. Объемная скорость тока жидкости – объем жидкости, протекающей по трубам в единицу времени, выражается уравнением:pi-Рг

где Q- объем жидкости, pi- Р2 – разность давлений в начале и конце сосуда, по которому течет жидкость, R- сопротивление потоку. Эта зависимость носит название основного гидродинамического закона: количество крови, протекающей в единицу времени через кровеносную систему, тем больше, чем больше разность давления в ее артериальном и венозном концах и чем меньше сопротивление току крови. Основной гидродинамический закон определяет состояние кровообращения в целом и течение крови через сосуды отдельных органов. Количество крови, проходящей за 1 мин через сосуды большого круга кровообращения, зависит от разности кровяного давления в аорте и полых венах и от общего сопротивления кровотоку. Количество крови, протекающей через сосуды малого круга кровообращения, определяется разностью кровяного давления в легочном стволе и венах и сопротивлением кровотоку в сосудах легких. Наконец, количество крови, проходящей через отдельный орган, например мышцу, мозг, почки и т. д., зависит от разности давлений в артериях и венах этого органа и сопротивления течению крови в его сосудистой сети.

Сердце во время систолы выбрасывает в соответствующие сосуды определенные порции крови. Однако кровь по кровеносным сосудам течет не прерывистой, а беспрерывной струей. Что же обеспечивает движение крови во время диастолы желудочков? Кровь движется по сосудам во время расслабления желудочков за счет потенциальной энергии. Ударный объем сердца растягивает

эластические и мышечные элементы стенки, главным образом магистральных сосудов. В стенках магистральных сосудов накапливается запас энергии сердца, затраченный на их растяжение. Во время диастолы эластическая стенка артерий спадается и накопленная в ней потенциальная энергия сердца движет кровь. Растяжение крупных артерий облегчается благодаря большому сопротивлению, которое оказывают резистивные сосуды. Поэтому кровь, выбрасываемая сердцем во время систолы, не успевает дойти до мелких кровеносных сосудов. В результате этого создается временный избыток крови в крупных артериальных сосудах.

Таким образом, сердце обеспечивает движение крови в артериях и во время систолы, и во время диастолы.

Значение эластичности сосудистых стенок состоит в том, что они обеспечивают переход прерывистого, пульсирующего (в результате сокращения желудочков) тока крови в постоянный. Это важное свойство сосудистой стенки обусловливает сглаживание резких колебаний давления, что способствует бесперебойному снабжению органов и тканей.

ДАВЛЕНИЕ КРОВИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ СОСУДИСТОГО РУСЛА

Давление крови в различных отделах сосудистого русла неодинаково: в артериальной системе оно выше, в венозной – ниже. Это отчетливо видно из данных, представленных в табл. 3 и рис. 15.

Н/м2). Нормальное кровяное давление необходимо для циркуляции крови и снабжения кровью органов и тканей, для образования тканевой жидкости в капиллярах, а также для осуществления секреции и экскреции.

Величина кровяного давления зависит от трех основных факторов: частоты и силы сердечных сокращений; величины периферического сопротивления, то есть тонуса стенок сосудов, главным образом артериол и капилляров; объема циркулирующей крови.

Давление крови определяют в артериальных, венозных, капиллярных сосудах. Артериальное давление у здорового человека является довольно постоянной величиной. Однако оно всегда подвергается небольшим колебаниям в зависимости от фаз деятельности сердца и дыхания.

Различают систолическое, диастолическое, пульсовое и среднединамическое артериальное давление.

Систолические (максимальное) давление отражает состояние миокарда левого желудочка. Оно составляет 13,3-16,0 кПа (100-120 мм рт. ст).

Диастолическое (минимальное) давление характеризует степень тонуса артериальных стенок. Оно равняется 7,8-10,7 кПа (60-80 мм рт. ст.).

Аорта

Артерия

Артериолы

Капилляры

Венулы

Вены

Полая вена

Пульсовое давление – это разность между величинами систолического и диастолического давления. Пульсовое давление необходимо для открытия клапанов аорты и легочного ствола во время систолы желудочков. В норме оно равно 4,7-7,3 кПа (35-55 мм рт. ст). Если систолическое давление станет равным диастоличе-скому, движение крови будет невозможным и наступит смерть.

Среднединамическое давление равняетсясумме диастолического и ‘/3 пульсового давления. Среднединамическое давление выражает энергию непрерывного движения крови и представляет собой постоянную величину для данного сосуда и организма.

На величину артериального давления оказывают влияние различные факторы: возраст, время суток, состояние организма, центральной нервной системы и т. д. У новорожденных величина максимального артериального давления составляет 5,3 кПа (40 мм рт. ст.), в возрасте 1 мес – 10,7 кПа (80 мм рт. ст.), 10-14 лет – 13,3- 14,7 кПа (100-110 мм рт. ст.), 20-40 лет – 14,7- 17,3 кПа (110-130 мм рт. ст.). С возрастом максимальное давление увеличивается в большей степени, чем минимальное.

В течение суток наблюдается колебание величины артериального давления: днем оно выше, чем ночью.

Значительное повышение максимального артериального давления может наблюдаться при тяжелой физической нагрузке, во время спортивных состязаний и др. После прекращения работы или окончания соревнований артериальное давление быстро возвращается к исходным показателям. Повышение артериального давления называется- гипертензией, понижение – гипотензией. Гипотензия может наступить в результате отравления некоторыми наркотиками, при сильных травмах, обширных ожогах, больших кровопотерях.

Стойкие гипертензия и гипотензия могут свидетельствовать о нарушении функций органов, физиологических систем и всего организма в целом. В этих случаях необходима квалифицированная врачебная помощь.

У человека артериальное давление определяется непрямым методом по Короткову <рис. 16). Для этой цели необходимо иметь сфигмоманометр и фонендоскоп. Сфигмоманометр состоит из ртутного манометра, широкого плоского резинового мешка-манжеты и нагнетательной резиновой груши, соединенных друг с другом резиновыми трубками. Артериальное давление у человека обычно измеряют в плечевой артерии. Резиновую манжету плотно накладывают на плечо. Затем с помощью груши в манжете поднимают давление воздуха выше предполагаемой величины систолического давления крови в артерии. Затем в области локтевого сгиба, то есть ниже места пережатия, на плечевую артерию ставят фонендоскоп и начинают с помощью винта понемногу выпускать воздух из манжеты, снижая давление. Когда давление в манжете понизится настолько, что кровь при систоле оказывается способной его преодолеть, прослушиваются характерные звуки – тоны. Эти тоны обусловлены появлением тока крови при систоле и отсутствием его при диастоле. Показания манометра, которые соответствуют появлению тонов, характеризуют максимальное, или систолическое, давление в плечевой артерии. При дальнейшем понижении давления в манжете тоны сначала усиливаются, а затем затихают и перестают прослушиваться. Прекращение звуковых явлений свидетельствует о том, что теперь и во время диастолы кровь способна проходить по сосуду. Прерывистое течение крови превращается в непрерывное. Движение крови по сосудам в этом случае не сопровождается звуковыми явлениями. Показания манометра, которые соответствуют моменту исчезновения тонов, характеризуют диастолическое, минимальное, давление в плечевой артерии.

Артериальный пульс – периодические расширения и удлинения стенок артерий, обусловленные поступлением крови в аорту при систоле левого желудочка. Пульс характеризуется рядом признаков, которые определяются путем пальпации чаще всего лучевой артерии в нижней трети предплечья, где она расположена наиболее поверхностно.

Пульс характеризуют следующие признаки: частота – число ударов в 1 мин, ритмичность – правильное чередование пульсовых ударов, наполнение – степень изменения объема артерии, устанавливаемая по силе пульсового удара, напряжение – характеризуется силой, которую надо приложить, чтобы сдавить артерию до полного исчезновения пульса.

Пальпацией определяют и состояние стенок артерии: после сдавления артерии до исчезновения пульса в случае склеротических изменений сосуд определяется как плотный тяж.

Возникшая пульсовая волна распространяется по артериям. По мере ее распространения она ослабевает и затухает на уровне капилляров. Скорость распространения пульсовой волны в различных сосудах у одного и того же человека неодинакова, она больше в сосудах мышечного типа и меньше в эластических сосудах. Так, у людей молодого и пожилого возраста скорость распространения пульсовых колебаний в эластических сосудах лежит в пределах от 4,8 до 5,6 м/с, в крупных артериях мышечного типа – от 6,0 до 7,0-7,5 м/с. Таким образом, скорость распространения пульсовой волны по артериям значительно больше, чем скорость движения крови по ним, которая не превышает 0,5 м/с. С возрастом, когда понижается эластичность сосудов, скорость распространения пульсовой волны увеличивается.

Для более детального изучения пульса производят его запись с помощью сфигмографа. Кривая, полученная при записи пульсовых колебаний стенки артерии, называется сфигмограммой (рис. 17).

На сфигмограмме аорты и крупных артерий различают восходящее колено – анакроту и нисходящее колено – катакроту. Анакрота отражает растяжение стенки аорты при поступлении новой порции крови и повышении давления в начале систолы левого желудочка. Пульсовая волна распространяется по сосудам, на сфигмограмме фиксируется подъем кривой. В конце систолы желудочка, когда давление в нем снижается, а стенки сосудов возвращаются в исходное состояние на сфигмограмме появляется катакрота. Во время диастолы желудочков давление в их полости становится ниже, чем в артериальной системе, поэтому создаются условия для возвращения крови в желудочки. В результате этого давление в артериях падает, что отражается на пульсовой кривой в виде глубокой выемки – инци-зуры. Однако на своем пути кровь встречает препятствие – полулунные заслонки. Кровь отталкивается от них и обусловливает появление вторичной волны повышения давления. Это в свою очередь вызывает вторичное расширение стенок артерий, что фиксируется на сфигмограмме в виде дикротического подъема.

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

В сердечно-сосудистой системе центральным является микроциркуляторное звено, основной функцией которого является транскапиллярный обмен.

Микроциркуляторное звено сердечно-сосудистой системы представлено мелкими артериями, артериолами, метартериолами, капиллярами, венулами, мелкими венами и артериоловенулярными анастомозами. Артериоловену-лярные анастомозы служат для уменьшения сопротивления току крови на уровне капиллярной сети. При открытии анастомозов увеличивается давление в венозном русле и ускоряется движение крови по венам.

Транскапиллярный обмен происходит в капиллярах. Он возможен благодаря особому строению капилляров, стенка которых обладает двусторонней проницаемостью. Проницаемость – активный процесс, который обеспечивает оптимальную среду для нормальной жизнедеятельности клеток организма.

Рассмотрим особенности строения важнейших представителей микроциркулярного русла – капилляров.

Капилляры открыты и изучены итальянским ученым Мальпиги (1861). Общее количество капилляров в системе сосудов большого круга кровообращения составляет около 2 млрд., протяженность их – 8000 км, площадь внутренней поверхности 25 м2. Поперечное сечение всего капиллярного русла в 500-600 раз больше поперечного сечения аорты.

Капилляры имеют форму шпильки, срезанной или полной восьмерки. В капилляре различают артериальное и венозное колено, а также вставочную часть. Длина капилляра равна 0,3-0,7 мм, диаметр – 8-10 мкм. Через просвет такого сосуда эритроциты проходят друг за другом, несколько деформируясь. Скорость тока крови в капиллярах составляет 0,5-1 мм/с, что в 500-600 раз меньше скорости тока крови в аорте.Стенка капилляров образована одним слоем эндоте-лиальных клеток, которые снаружи сосуда располагаются на тонкой соединительнотканной базальной мембране.

Существуют закрытые и открытые капилляры. Работающая мышца животного содержит в 30 раз больше капилляров, чем мышца, находящаяся в состоянии покоя.

Форма, размеры и количество капилляров в различных органах неодинаковы. В тканях органов, в которых наиболее интенсивно происходят обменные процессы, количество капилляров на 1 мм2 поперечного сечения значительно больше, чем в органах, где метаболизм менее выражен. Так, в сердечной мышце на 1 мм2 поперечного сечения приходится в 5-6 раз больше капилляров, чем в скелетной мышце.

Для выполнения капиллярами их функций (транскапиллярного обмена) имеет значение артериальное давление. В артериальном колене капилляра давление крови составляет 4,3 кПа (32 мм рт. ст.), в венозном – 2,0 кПа (15 мм рт. ст.). В капиллярах почечных клубочков давление достигает 9,3-12,0 кПа (70-90 мм рт. ст.); в капиллярах, оплетающих почечные канальцы,- 1,9- 2,4 кПа (14-18 мм рт. ст.). В капиллярах легких давление равняется 0,8 кПа (6 мм рт. ст.).

Таким образом, величина давления в капиллярах тесно связана с состоянием органа (покой, активность) и его функциями.

Кровообращение в капиллярах можно наблюдать под микроскопом в плавательной перепонке лапки лягушки. В капиллярах кровь движется прерывисто, что связано с изменением просвета артериол и прекапилляр-ных сфинктеров. Фазы сокращения и расслабления длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Активность микрососудов регулируется нервными и гуморальными механизмами. На артериолы главным образом воздействуют симпатические нервы, на пре-капиллярные сфинктеры – гуморальные факторы (гис-тамин, серотонин и др.).

Особенности кроовотока в венах. Кровь из микроциркуля торного русла (венулы, мелкие вены) поступает в венозную систему. В венах давление крови низкое. Если в начале артериального русла давление крови равно 18,7 кПа (140 мм рт. ст.), то в венулах оно составляет 88

1,3-2,0 кПа (10-15 мм рт. ст). В конечной части венозного русла давление крови приближается к нулю и даже может быть ниже атмосферного давления.

Движению крови по венам способствует ряд факторов: работа сердца, клапанный аппарат вен, сокращение скелетных мышц, присасывающая функция грудной клетки.

Работа сердца создает разность давления крови в артериальной системе и правом предсердии. Это обеспечивает венозный возврат крови к сердцу. Наличие в венах клапанов способствует движению крови в одном направлении – к сердцу. Чередование сокращений и расслаблений мышц является важным фактором, способствующим движению крови по венам. При сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по направлению к сердцу. Расслабление скелетных мышц способствует поступлению крови из артериальной системы в вены. Такое нагнетающее действие мышц получило название мышечного насоса, который является помощником основного насоса – сердца. Движение крови по венам облегчается во время ходьбы, когда ритмически работает мышечный насос нижних конечностей.

Отрицательное внутригрудное давление, особенно в фазу вдоха, способствует венозному возврату крови к сердцу. Внутригрудное отрицательное давление вызывает расширение венозных сосудов области шеи и грудной полости, обладающих тонкими и податливыми стенками. Давление в венах понижается, что облегчает движение крови по направлению к сердцу.

Скорость тока крови в периферических венах составляет 5-14 см/с, полых венах – 20 см/с.

Соседние файлы в папке учебники

- #

- #

- #

- #

Источник