Что значит коронарные сосуды

Кальциноз коронарных артерий — это отложение солей кальция в стенке сосудов, которые приносят артериальную кровь к миокарду. Болезнь длительное время характеризуется бессимптомным течением. Клинические проявления (боль в сердце, слабость, головокружения) возникают спустя несколько лет от начала кальцификации. Для диагностики коронарного кальциноза назначают инструментальные методики визуализации: электронно-лучевую и мультиспиральную КТ, внутрикоронарное УЗИ, коронарографию. Лечебные мероприятия включают терапию основного заболевания, коронарное стентирование, прием статинов и гормональных препаратов.

Общие сведения

Кальциноз коронарных (венечных) артерий — независимый фактор риска развития острого коронарного синдрома. Точная распространенность этого состояния неизвестна. По данным выборочных исследований доказано, что среди здоровых женщин в возрасте после 40 лет кальциноз сосудов сердца встречается в 11,2% случаев. Среди мужчин распространенность патологии выше. Коронарный кальциноз часто сочетается с кальцинозом аорты и артерий внутренних органов.

Кальциноз коронарных артерий

Причины

В современной кардиологии ведутся дискуссии по поводу этиологических факторов кальциноза. Установлено, что отложение кальциевых солей может начинаться у людей молодого возраста (20-30 лет), не имеющих никаких сердечно-сосудистых болезней. Причины подобных бессимптомных изменений не установлены. У пациентов среднего и старшего возраста кальцификацию артерий связывают с атеросклеротическими изменениями сосудов.

Факторы риска

Среди факторов риска кальциноза выделяют необратимые и обратимые. К необратимым относят мужской пол, пожилой возраст и наличие в семье случаев сердечно-сосудистой патологии. Среди обратимых (управляемых) выделяют дислипидемию, воспалительные изменения сосудистой стенки, несбалансированное питание с дефицитом нутриентов. Гиповитаминоз Д считается одним из основных управляемых факторов, поскольку при недостатке холекальциферола нарушаются процессы кальциевого обмена.

Патогенез

Ученые считают, что кальциноз коронарных артерий — активный и обратимый процесс, который по механизму развития схож с реакциями костеобразования. Основную роль в отложении кальциевых солей в сосудах играют белки костного матрикса, которые по направленности действия подразделяются на 2 группы: ингибиторы и индукторы кальцификации. Эти протеины находятся в костной ткани, стенках артерий, липидных бляшках.

К индукторам кальциноза относят костную щелочную фосфатазу и костные метаболические белки. Они повышают концентрацию кальция, других минеральных соединений в интиме коронарных артерий, усиливают локальный воспалительный процесс. Среди ингибиторов кальцификации выделяют остеопонтин, остеопротегерин и фетуин-А. Кальциноз артерий провоцируется нарушением равновесия между этими группами регуляторных белков.

Симптомы

Кальциноз сосудов продолжительное время протекает бессимптомно. Клинические признаки кальцификации возникают в случае обширного поражения коронарных артерий, сопровождающегося ишемией миокарда. Симптомы также появляются при присоединении других сердечно-сосудистых заболеваний. Типичный возраст манифестации симптоматики — 45-50 лет. Патогномоничных признаков кальциноза коронарных сосудов не существует.

Чаще всего больные испытывают различные по характеру боли в прекардиальной области — ноющие, колющие, сжимающие. Болевой синдром провоцируется физической нагрузкой, сильными эмоциональными переживаниями. Реже боли ощущаются покое. Длительность болевых ощущений составляет от нескольких минут до часов и даже дней. Иногда больные описывают свои симптомы как давление и дискомфорт за грудиной.

Отмечаются неспецифические признаки: повышенная утомляемость, снижение работоспособности. При одновременном поражении других артерий беспокоит головокружение, снижается память — это последствия хронической гипоксии мозга. Кальциноз коронарных артерий зачастую сочетается со сниженной плотностью костной ткани и остеопорозом. Это обуславливает дополнительные проявления: беспричинные боли в костях и суставах, снижение физической активности.

Кальциноз коронарных артерий

Осложнения

Кальциноз венечных артерий — предиктор развития сердечно-сосудистых кризов. В ходе наблюдений обнаружено, что влияние кальцификации сосудов наиболее заметно у больных со средним риском инфаркта по шкале SCORE. Согласно исследованиям, около 20% пациентов после обнаружения кальциевых бляшек в сосудах переводятся в группу высокого и очень высокого риска. У таких людей риск смерти от сердечных причин увеличивается до 10% и больше.

Кальцификация атеросклеротических бляшек значительно повышает вероятность их разрыва под давлением крови. Покрышка бляшки в месте ее соединения с нормальной стенкой артерии становится очень тонкой и уязвимой. При нарушениях целостности бляшки липидные конгломераты могут закупоривать просвет одной из коронарных артерий, что приводит к некрозу участка миокарда.

Диагностика

Стандартный физикальный осмотр с аускультацией сердца малоинформативен для выявления коронарного кальциноза. В начале обследования врач-кардиолог назначает общеклинические анализы крови и мочи для быстрого скрининга состояния организма, исключения воспалительных заболеваний и патологий системы кроветворения. Диагностика кальциноза венечных артерий включает следующие методы:

- Внутрикоронарное УЗИ. Ультразвуковое исследование с использованием коронарных катетеров — наиболее информативный метод обнаружения кальцинатов в стенках артерий. Специфичность диагностики составляет 100%, а чувствительность — 90%. Инвазивная сонография проводится только в специализированных кардиологических центрах.

- Коронарография. Классический инвазивный метод, который выполняется для визуализации внутренней поверхности коронарных сосудов. Исследование помогает выявить наличие бляшек на стенках или в просвете сосудов, но при коронарографии нельзя предположить их плотность и химический состав.

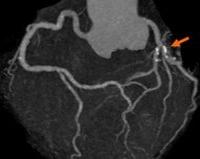

- Электронно-лучевая КТ. Методика помогает быстро, практически в режиме реального времени оценить состояние коронарных артерий и обнаружить признаки кальциноза. Для вычисления кальциевого индекса (КИ) более информативна мультиспиральная томография. При подсчете КИ берут во внимание площадь поражения артерии и плотность кальцината.

- Лабораторные методы. Обязательно производится биохимический анализ для определения уровня сывороточного кальция. О патологии говорят при повышении показателя до 2,75 ммоль/л и более. Для исключения воспалений и некроза сердечной мышцы измеряют стандартные миокардиальные маркеры — миоглобин, тропонин, КФК.

Компьютерная томография. Стрелка указывает на крупную кальцифицированную бляшку в коронарной артерии

Лечение кальциноза коронарных артерий

Консервативная терапия

Учитывая неясные этиопатогенетические механизмы развития заболевания, возникают трудности с подбором медикаментозного лечения. Зачастую кальциноз диагностируется на этапе присоединения других кардиологических болезней, поэтому терапия подбирается с учетом полного диагноза. В зависимости от степени поражения сердца назначают антиангинальные, гиполипидемические, антиаритмические препараты.

Хирургическое лечение

Для устранения крупных кальцификатов применяются методы интервенционной кардиологии — малоинвазивные хирургические вмешательства. Наилучшие результаты показывает коронарное стентирование — расширение просвета пораженной артерии с помощью специальных сетчатых имплантов. Методика отличается коротким реабилитационным периодом и минимальной травматичностью.

Экспериментальное лечение

Хотя утвержденных кардиологических протоколов лечения кальциноза коронарных артерий пока нет, но в медицинской литературе опубликованы результаты многочисленных исследований этой проблемы. Существует теория об эффективности статинов для уменьшения объема кальцинированных бляшек. Эта гипотеза получила подтверждение в двойных слепых плацебо-контролируемых испытаниях.

Женщинам после 50 лет с выявленным венечным кальцинозом рекомендованы препараты эстрогенов. Половые гормоны оказывают кардиопротективное действие, нормализуют кальциевый обмен и предотвращают дальнейшее повреждение коронарных сосудов. Активно обсуждается эффективность растительных и витаминных препаратов для улучшения метаболизма миокарда.

Прогноз и профилактика

Коронарный атеросклероз не опасен для пациентов, у которых нет других факторов риска, поэтому в подобных случаях прогноз обычно благоприятен. Благодаря методам малоинвазивной кардиохирургии удается устранить участки кальциноза и улучшить прогноз у страдающих сочетанными поражениями сердечно-сосудистой системы. Меры профилактики идентичны таковым, что применяются для предотвращения атеросклероза, другой кардиососудистой патологии.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 декабря 2019; проверки требуют 7 правок.

Коронарное кровообращение — циркуляция крови по кровеносным сосудам миокарда. Сосуды, которые доставляют к миокарду насыщенную кислородом (артериальную) кровь, называются коронарными артериями. Сосуды, по которым от сердечной мышцы оттекает деоксигенированная (венозная) кровь, называются коронарными венами.

Коронарные артерии, располагающиеся на поверхности сердца, называются эпикардиальными. Эти артерии в норме способны к саморегуляции, обеспечивающей поддержание коронарного кровотока на уровне, соответствующем потребностям миокарда. Эти сравнительно узкие артерии обычно поражаются атеросклерозом и подвержены стенозу с развитием коронарной недостаточности. Коронарные артерии, располагающиеся глубоко в миокарде, называются субэндокардиальными.

Коронарные артерии относятся к «конечному кровотоку», являясь единственным источником кровоснабжения миокарда: избыточный кровоток крайне незначителен, в связи с чем стеноз этих сосудов может быть столь критичным.

Анатомия коронарных артерий[править | править код]

Анатомия кровоснабжения миокарда индивидуальна для каждого человека. Полная оценка анатомии коронарных артерий возможна лишь посредством коронарографии или коронарной КТ-ангиографии.

Различают два основных ствола коронарного кровоснабжения — правую (англ. RCA) и левую (англ. LCA) коронарные артерии. Обе этих артерии отходят от начального отдела (корня) аорты, непосредственно над аортальным клапаном. Левая коронарная артерия исходит из левого аортального синуса, правая — из правого.

Правая коронарная артерия является источником кровоснабжения большей части правого желудочка сердца, части сердечной перегородки и задней стенки левого желудочка сердца. Остальные отделы сердца снабжаются левой коронарной артерией.[1]

Левая коронарная артерия разделяется на две или три, реже четыре артерии, из которых наиболее клинически значимыми являются передняя нисходящая и огибающая ветви. Передняя нисходящая ветвь является непосредственным продолжением левой коронарной артерии и спускается к верхушке сердца. Огибающая ветвь отходит от левой коронарной артерии в её начале приблизительно под прямым углом, огибает сердце спереди назад, иногда достигая по задней стенке межжелудочковой борозды.

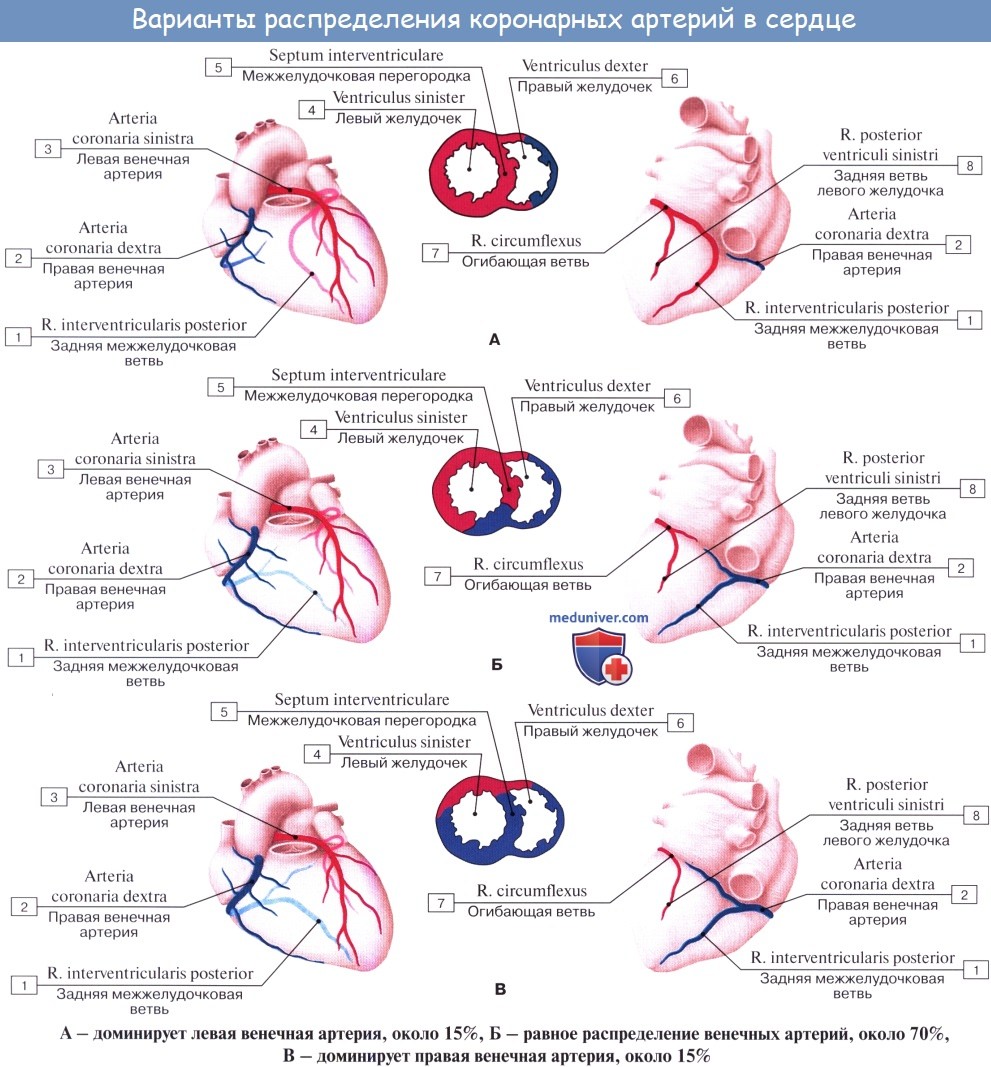

Варианты[править | править код]

В 4 % случаев имеется третья, задняя коронарная артерия. В редких случаях наблюдается единственная коронарная артерия, огибающая корень аорты.

Иногда отмечается удвоение коронарных артерий (коронарная артерия замещается двумя артериями, располагающимися параллельно друг другу).

Доминантность[править | править код]

Артерия, отдающая заднюю нисходящую артерию (англ. PDA, задняя межжелудочковая артерия)[2], определяет доминантность кровоснабжения миокарда.[3]

- Если задняя нисходящая артерия отходит от правой коронарной артерии, говорится о правом типе доминантности кровоснабжения миокарда.

- Если задняя нисходящая артерия отходит от огибающей артерии (англ. LCX, ветви левой коронарной артерии), говорится о левом типе доминантности кровоснабжения миокарда.

- Ситуация кровоснабжения задней нисходящей артерии и правой, и огибающей коронарными артериями называется содоминантным кровоснабжением миокарда.

Приблизительно в 70 % случаев наблюдается правый тип доминантности, 20 % — содоминантность, 10 % — левый тип доминантности[3].

Доминантность отражает источник кровоснабжения артерии, питающей предсердно-желудочковый узел.

Физиология коронарного кровотока[править | править код]

Сердечный кровоток в состоянии покоя составляет 0,8 — 0,9 мл/г в мин (4 % общего сердечного выброса). При максимальной нагрузке коронарный кровоток может возрастать в 4 — 5 раз. Скорость коронарного кровотока определяется давлением в аорте, частотой сердечных сокращений, вегетативной иннервацией и, в наибольшей степени, метаболическими факторами.

Венозный отток[править | править код]

От миокарда кровь оттекает преимущественно (2/3 коронарной крови) в три вены сердца: большую, среднюю и малую. Сливаясь, они образуют венечный синус, открывающийся в правое предсердие. Остальная кровь оттекает по передним сердечным венам и тебезиевым венам.[1]

Примечания[править | править код]

Источник

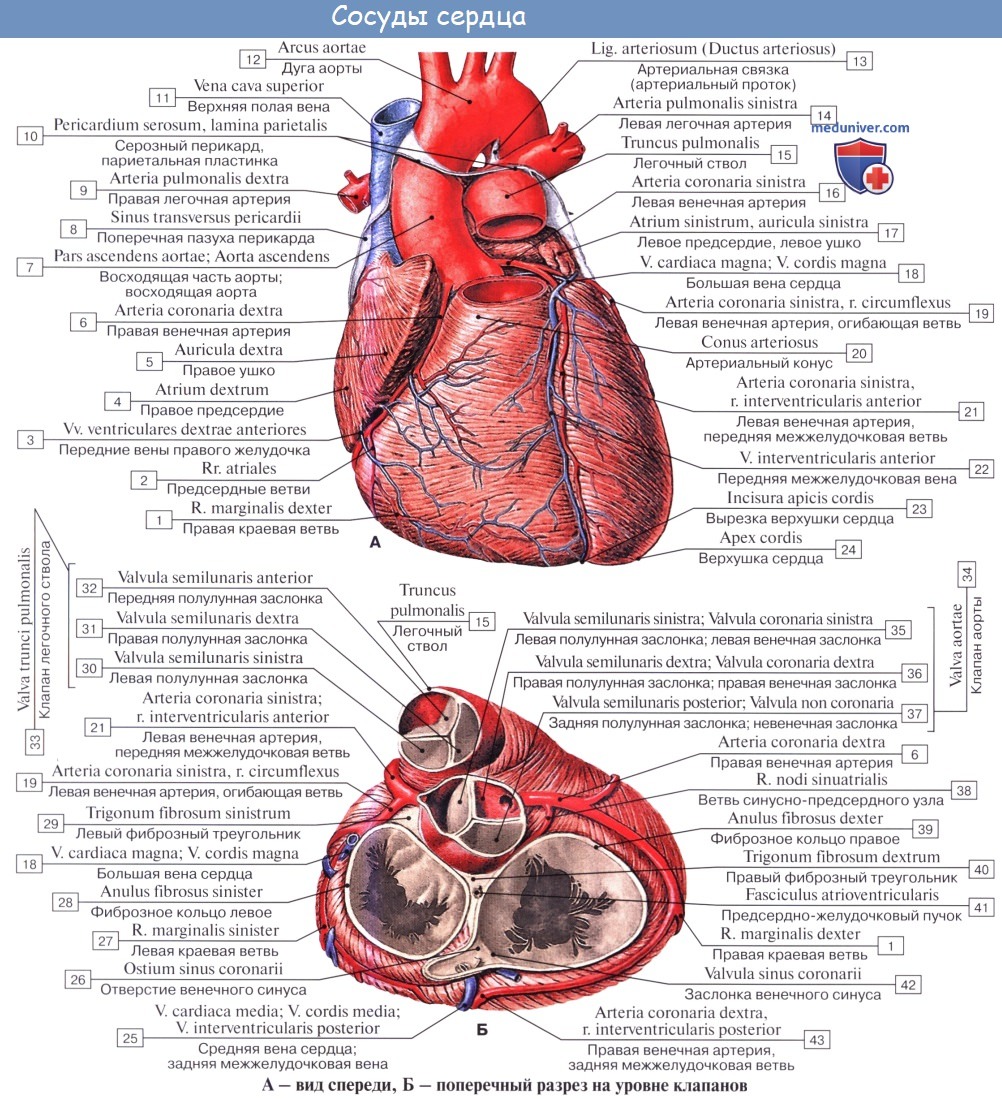

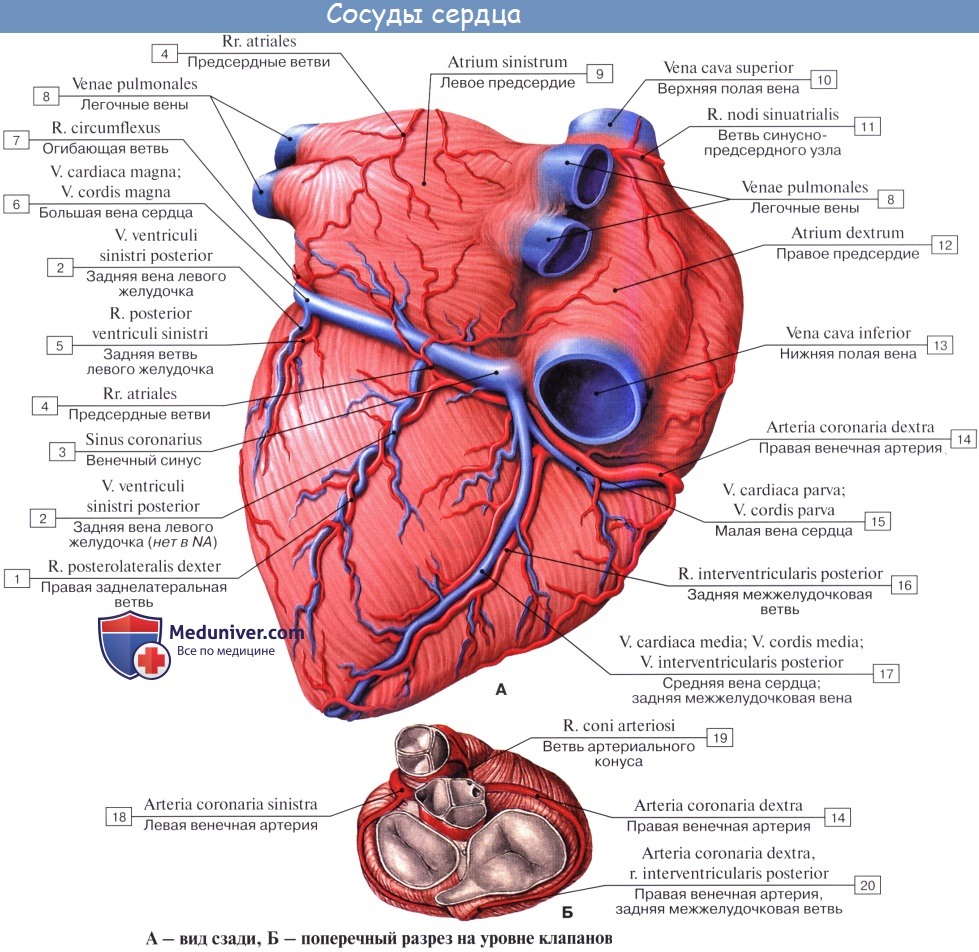

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Что такое коронарография сердца? На данный момент это самый точный вариант детализации состояния у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС). Она представляет собой введение контрастного вещества в артерию с последующей рентгенологической визуализацией коронарных сосудов сердца, позволяет оценить их проходимость, определить тактику лечения при их стенозе.

Показания к проведению

Коронарография (или коронароангиография) может быть плановой или же ее проводят ургентно (экстренно).

Показания для ургентной коронарографии:

- ухудшение состояния в послеоперационный период (появление боли в груди, видимые нарушения на ЭКГ, повышение маркерных ферментов);

- прогрессирующая стенокардия;

- острый коронарный синдром.

Показания к плановой коронарографии:

- появление длительных и периодических болей в области грудной клетки, которые отдают в лопатку, нижнюю челюсть, левую руку и плечо (прямое показание);

- перенесенная сердечная смерть;

- стенокардии (III или IV класса, вызванные некоторыми лекарственными препаратами, хроническая ИБС у пациентов с высоким риском инфаркта миокарда);

- дифференциальная диагностика заболеваний сердечной мышцы;

- предстоящая операция на открытом сердце;

- послеинфарктные боли;

- профессии, связанные с постоянным риском (летчики, пожарные, водители и т. п.).

Подготовка и техника выполнения

О том, как делают коронарографию сердца, может рассказать лечащий врач. Процедура является малоинвазивной манипуляцией и требует предварительной подготовки. Перед госпитализацией обязательно сдается общий анализ крови, проверяются группа крови и резус-фактор, могут быть назначены дополнительные обследования.

За день до проведения процедуры запрещено принимать пищу, чтобы не вызвать рвоту и тошноту во время диагностирования.

Больного доставляют в кабинет рентгеноендоваскулярной хирургии. Так как манипуляцию делают под местной анестезией, человек находится в сознании. Следующий этап — прокалывание артерии. Обычно прокалывают бедренную артерию в области паха, но при затруднениях с введением вещества пункция проводится через лучевую артерию руки.

После этого вводится катетер, который представляет собой пластиковую трубку. Хирург направляет ее к коронарным артериям. У человека их две (левая и правая), потому устанавливают два катетера и через них вводят специальное контрастное вещество. Оно заполняет все пространство сосудов, что дает возможность их визуализации. Врач с помощью рентгеновского аппарата делает снимки в различных проекциях и по ним оценивает проходимость артерий.

Если не планируется дальнейшая операция, катетер вынимают. Место пункции либо зашивают, либо склеивают, а иногда накладывают специальную повязку. Длительность диагностической коронарографии — 15—30 минут, лечебной — час и дольше.

Обследуемые ничего не ощущают во время процедуры. Если она проводится не в первый раз, может присутствовать неприятное чувство в том месте, где вводилось обезболивающее средство, так как повторно препарат может действовать хуже. Стоимость манипуляции достаточно высока, но в связи с диагностической ценностью вполне оправданна.

Послеоперационный период

После окончания обследования рекомендуется щадящий режим. Конечность, в которую вводили катетер, желательно ограничить в движении. Контрастные вещества токсичны, поэтому приветствуется обильное питье.

В целом влияние данного метода на организм не ощущается, но следует помнить, что в случае изменения места прокалывания (покраснения, появления боли или других симптомов) нужно срочно обратиться к врачу.

Противопоказания

Коронарография сердца — оперативное обследование. Оно, как любое вмешательство, имеет ряд противопоказаний.

Абсолютных противопоказаний к процедуре нет. Однако её не рекомендовано проводить в случае повышенной температуры или наличия симптомов интоксикации (тошнота, рвота, слабость и т. д.), при остром течении некоторых заболеваний (диабет, сердечная и почечная недостаточность, болезни легких).

Вводимое вещество может вызывать аллергию, поэтому врач должен удостовериться, что у обследуемого отсутствует такая реакция на контраст.

С осторожностью следует назначать процедуру людям с пониженным содержанием калия в крови (гипокалиемия) — она может вызвать аритмию.

Вышеперечисленные противопоказания являются относительными, следовательно, провести такую диагностику возможно, но после нормализации состояния.

Осложнения

Сама по себе процедура безболезненна и относительно безопасна, но иногда могут возникать осложнения. Негативные последствия после коронарографии сердца бывают локальными и генерализированными.

Процент системных осложнений мал — до 2 %. Включает развитие инфаркта миокарда (как следствие рестеноза), инсульта, аритмии. Отдаленно также может возникнуть ишемия головного мозга.

Аллергия встречается в 2 % случаях и проявляется бронхоспазмом, сыпью, зудом, затрудненным дыханием и анафилактическим шоком.

Локальные осложнения развиваются в месте прокалывания сосудов, к ним относят тромбозы, аневризмы и гематомы.

Могут возникать вазовагальные реакции: снижение артериального давления, брадикардия (замедление сердцебиения). Как правило, эта часть реакций проявляется на фоне психоэмоционального стресса.

Встречаются и случаи летального исхода. Частота смертности — не более 0,1 %.

Группы риска:

- дети и пожилые люди;

- пациенты, у которых имеются тяжелые и хронические заболевания, являющиеся противопоказаниями;

- пациенты со стенокардией IV класса;

- порок сердца;

- недостаточность левого желудочка;

- наличие декомпенсованных заболеваний.

Пациенты, которые входят в группу риска, нуждаются в тщательной подготовке, дополнительных методах обследования, что позволит снизить риск осложнений.

Выводы

Коронарография дает возможность оценить проходимость артерий, а потому является первостепенным методом в диагностике ишемии сердца.

Метод также позволяет определить процент сужения сосудов, что является очень важным для правильного выбора лечения. Процедура помогает дифференцировать коронарные заболевания от патологии миокарда, без нее невозможно провести стентирование артерий.

Коронарография имеет широкий диагностический спектр, является малотравматичной манипуляцией и имеет минимальный риск возникновения негативных последствий, что обуславливает удобность её использования.

Источник