Цикл работы сосуда это

Практические работы № 7, 8

Остаточный ресурс при малоцикловых нагрузках

Цель.Определение остаточного ресурса оборудования при малоцикловых нагрузках, используя эксплуатационные данные и данные предварительного обследования.

Методика определения остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках заключается в следующем.

Общие положения

Малоцикловое нагружение (малоцикловая усталость) – повторно-статические нагружение, характеризуется малым числом циклов до разрушения и сравнительно большим уровнем прикладываемых напряжений.

Расчету подлежат аппараты стальные в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности.

Расчетные формулы применимы при условии:

– расчетная температура стенки из углеродистой стали не превышает 380°С;

– расчетная температура стенки из низколегированной стали не превышает 420°С;

– из аустенитной стали – 525°С.

Главные циклы нагружения возникают от давления, стесненности температурных деформаций или других видов нагружения.

Предельное состояние определяют главные циклы (предельное число) за весь срок эксплуатации сосуда.

[N] = Nпред. = (103 ¸ 5 ∙ 105) циклов.

Цикл нагружения – изменение нагрузки, которая заканчивается первоначальным состоянием и затем повторяется. Размах колебаний нагрузки – абсолютное значение разности между максимальным и минимальным ее значениями в течение одного цикла.

Необходимо учитывать следующие циклы:

1) между пуском и остановкой;

2) при испытаниях давлением;

3) вызванные стесненностью температурных деформаций;

4) от дополнительных усилий F и моментов М (от крепления аппаратов и трубопроводов).

При расчете на малоцикловую усталость не учитывают циклы нагружения от:

а) ветровых и сейсмических нагрузок;

б) нагрузок, возникающих при транспортировании и монтаже;

в) нагрузок, у которых размах колебания не превышает:

– 15% от допускаемого значения, установленного при расчете на статическую прочность, для углеродистых и низколегированных сталей;

– 25% от допускаемого значения, установленного при расчете на статическую прочность, для аустенитных сталей;

г) температурных нагрузок, при которых размах колебания разности температур в двух соседних точках менее:

– 15°С для углеродистых и низколегированных сталей;

– 20°С для аустенитных сталей.

Под соседними точками следует понимать две точки стенки сосуда, расстояние между которыми l не превышает:

, (7.1)

где D – диаметр сосуда;

S – толщина стенки сосуда.

Расчет на малоцикловую усталость можно производить:

– для отдельных узлов при соответствующих значениях ξ, η, [σ] и [Р];

– для аппарата в целом при наибольших значениях ξ, η, [σ]

и наименьшем [Р].

Определение циклов нагружения давлением

Должно выполняться условие:

Np ≤ [Np] (7.2)

где Np – действительное число циклов нагружения давлением – наработка за время эксплуатации определяется из журнала наблюдений за оборудованием за весь период от ввода оборудования в эксплуатацию до настоящего времени;

[Np] – допускаемое число циклов нагружения давлением [Np] определяется по ГОСТ в зависимости от комплексов {ξ, η, [σ]} и {ΔР/[Р]}.

7.2.1. Определение допускаемого числа циклов нагружения

давлением [Np]

Рассмотрим, как определяются величины, входящие в эти комплексы.

Комплекс {ξ, η, [σ]}

Коэффициент ξ зависит от типа сварного шва или соединения элементов и определяется по ГОСТ 25859- (см. приложение А.1).

Коэффициент η зависит от типа расчетного элемента, играющего самостоятельную роль или входящего в какой-либо узел (например: оболочка, днище, обечайка с кольцом жесткости и др.), определяется по ГОСТ 25859-83 (см. приложение А.2).

Допускаемое напряжение [σ] материала элемента сосуда при расчетной температуре, МПа, принимается по ГОСТ 14249-89 (см. приложение А.3).

Комплекс {ΔР/[Р]}

Размах колебания рабочего давления ΔР, МПа, определяется как разница между давлением в сосуде в состоянии эксплуатации Р (или испытания Р при учете циклов при испытаниях давлением) и атмосферным Ратм. При этом:

– если абсолютное давление больше атмосферного Ратм=0,1 МПа, то:

ΔР = Р, . (7.3 а)

– если абсолютное давление меньше атмосферного Ратм, то:

ΔР = Ратм – Рост = Рнар. (7.3 б)

Допускаемое внутреннее избыточное или допускаемое наружное давление [Р], МПа, определяется в зависимости от вида элемента (обечайка, днище, крышка и др.) и давления (внутреннее или наружное) по ГОСТ 14249-89 следующим образом.

7.2.1.1. Определение допускаемого давления [Р] для гладкой цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним давлением

Для гладкой цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним давлением, допускаемое внутреннее избыточное давление рассчитывается по формуле:

(7.4)

где D – внутренний диаметр сосуда; мм;

φp – коэффициент прочности продольного шва цилиндрической обечайки выбирается по ГОСТ 14249-89 (см. приложение А.4);

S – исполнительная толщина стенки, определяемая из технической документации или в результате измерения; мм;

С – величина прибавки к расчетной толщине (на коррозию, эрозию, технологическая и др.), мм:

С = С1 + С2+С3. (7.5)

7.2.1.2. Определение допускаемого давления [Р] для гладкой цилиндрической обечайки, нагруженной наружным давлением

Допускаемое наружное давление определяется по формуле:

(7.6)

где [P]p – допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле:

(7.7)

[P]E – допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости определяется по формуле:

(7.8)

где ny – коэффициент запаса устойчивости ny = 2,4;

Е – модуль продольной упругости при расчетной температуре, МПа, ГОСТ 14249-89 (см. приложение А.5).

(7.9)

l – расчетная длина гладкой обечайки, мм.

7.2.1.3. Определение допускаемого давления [Р] для цилиндрической обечайки с кольцами жесткости, нагруженной внутренним избыточным давлением

Допускаемое давление определяется из условия:

[Р]=min{[Р]1;[Р]2}. (7.10)

Допускаемое внутреннее избыточное давление, определяемое из условий прочности всей обечайки, рассчитывается по формуле:

(7.11)

где Aк – площадь поперечного сечения кольца жесткости

(7.12)

где l1 – расстояние между двумя кольцами жесткости по осям, проходящим через центр тяжести поперечного сечения колец жесткости, мм;

[σ]к – допускаемое напряжение для кольца жесткости при расчетной температуре, МПа, принимается по ГОСТ 14249 (см. приложение А.3);

φк – коэффициент прочности сварных швов кольца жесткости выбирается по ГОСТ 14249-89 (см. приложение А.4) – безразмерный коэффициент

(7.13)

где φт – коэффициент прочности кольцевого сварного шва выбирается по ГОСТ 14249 (см. приложение А.4).

Допускаемое внутреннее избыточное давление, определяемое из условий прочности обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, рассчитывается по формуле:

(7.14)

где

(7.15)

в – расстояние между двумя смежными кольцами жесткости, мм.

7.2.1.4. Определение допускаемого давления [Р] для цилиндрической обечайки с кольцами жесткости, нагруженной наружным давлением

Допускаемое наружное давление определяется из условия:

[Р]=min{[Р]1;[Р]2}. (7.16)

Допускаемое наружное давление, определяемое из условий устойчивости всей обечайки, рассчитывается по формуле:

(7.17)

Допускаемое наружное давление [Р]1p должно соответствовать величине [Р]1, определенной по формуле (7.12) при значениях коэффициентов φр = 1,0 и φк = 1,0.

Допускаемое наружное давление из условий устойчивости в пределах упругости рассчитывается по формуле:

(7.18)

где

(7.19)

L – расчетная длина цилиндрической обечайки, укрепленной кольцами жесткости, мм;

К – коэффициент жесткости обечайки, подкрепленной кольцами жесткости

(7.20)

l – эффективный момент инерции расчетного поперечного сечения кольца жесткости

(7.21)

где Iк – момент инерции площади поперечного сечения кольца жесткости относительно оси, проходящей через центр тяжести поперечного сечения кольца (относительно оси X – X), мм4;

l – расстояние между центром тяжести поперечного сечения кольца жесткости и срединной поверхностью обечайки, мм;

l1 – эффективная длина стенки обечайки

(7.22)

где t – ширина поперечного сечения кольца жесткости в месте его приварки к обечайке, мм.

Допустимое наружное давление, определяемое исходя из условий устойчивости обечайки между кольцами жесткости, [Р]2 принимается как [Р] по формуле (7.6).

7.2.1.5. Определение допускаемого давления [Р] для эллиптического или полусферического днища, нагруженного внутренним избыточным давлением

Допустимое внутреннее избыточное давление следует рассчитывать по формуле:

(7.23)

где S1 – толщина стенки днища. Радиус кривизны в вершине днища:

(7.24)

Причем:

– R – для эллиптических днищ с Н = 0,25×D;

– R = 0,5 – для полусферических днищ с Н= 0,5×D,

где Н – высота выпуклой части днища без учета цилиндрической части, мм.

Для днищ, изготовленных из целой заготовки, коэффициент φ = 1. Для днищ, изготовленных из несколько заготовок, коэффициент φ следует определять в соответствии с ГОСТ 14249-89 (см. приложение А.4).

7.2.1.6. Определение допускаемого давления [Р] для эллиптического или полусферического днища, нагруженного наружным давлением

Допускаемое наружное давление рассчитывается по формуле:

(7.25)

где [P]p – допускаемое давление из условия прочности:

(7.26)

[P]Е – допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости:

(7.27)

Коэффициент Кэ определяется в соответствии с ГОСТ 14249-89 или по формуле (7.28) в зависимости от отношения Н/D и D/(S1-C):

(7.28)

где

(7.29)

7.2.1.7. Определение допускаемого давления [Р] для днища или крышки плоских и круглых

Допускаемое давление на плоское днище или крышку определяют по формуле:

(7.30)

где DR – расчетный диаметр днища (крышки), мм, принимают в соответствии с ГОСТ 14249-89.

Величину коэффициента К в зависимости от конструкции днищ и крышек принимают в соответствии с ГОСТ 14249-89.

Величину коэффициента ослабления Ко для днищ и крышек, имеющих одно отверстие, определяют по формуле:

(7.31)

d – диаметр отверстия в днище или крышке, мм, для крышек и днищ, имеющих несколько отверстий:

(7.32)

Величина коэффициента ослабления Ко для днищ и крышек без отверстий принимается равной 1.

7.2.1.8. Определение допускаемого давления [Р] для гладкой конической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением

Допускаемое внутреннее избыточное давление рассчитывается по формуле:

(7.33)

где Sк – исполнительная толщина стенки конической обечайки, мм;

Dк – расчетный диаметр гладкой конической обечайки, мм;

α1 – половина угла раствора при вершине конической обечайки, град.

7.2.1.9. Определение допускаемого давления [Р] для гладкой конической обечайки, нагруженной наружным давлением

Допускаемое наружное давление рассчитывается по формуле:

(7.34)

где [P]p – допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле:

(7.35)

[P]Е – допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости – по формуле:

(7.36)

Эффективные размеры конической обечайки следует определять по формулам:

(7.37)

(7.38)

где Dо – диаметр меньшего основания конической обечайки, мм.

Величину коэффициента В1, определяют по формуле:

(7.39)

ny – коэффициент запаса устойчивости.

По ГОСТ 25859-83 (см. приложение А.6, А.7) в зависимости от комплексов {ξ,∙η,[σ]} и {ΔP/[Р]} определяется допускаемое число циклов нагружения давлением [Np].

7.2.2. Определение действительного числа циклов нагружения давлением Np

Действительное число циклов нагружения давлением Np (рабочее, пробное, испытания и др.) на данный момент времени устанавливается из журнала наблюдения за оборудованием за весь наблюдаемый период tнаб от ввода оборудования в эксплуатацию до настоящего времени.

Если такие данные отсутствуют, то можно подсчитать число циклов нагружения давлением (частота циклов) за последний год (месяц) lNp и пересчитать на весь срок наблюдения tнаб (от пуска в эксплуатацию до настоящего времени).

Здесь неизбежны ошибки. Воспользовавшись для числа наблюдений нормальным законом распределения и значением коэффициента вариации V = (0,3 ÷ 0,4) для него, произведем оценку действительного числа циклов нагружения давлением.

Коэффициент вариации V – отношение среднего квадратического отклонения к математическому ожиданию:

Среднее квадратическое отклонение σ – это положительное значение корня квадратного из дисперсии.

Математическое ожидание М – это среднее значение, это центр распределения.

Дисперсия является характеристикой рассеивания случайной величины, разбросанности ее значений около математического ожидания. Чем больше рассеиваются отдельные значения случайной величины, тем больше будет дисперсия, потому что суммируются квадраты отклонений от центра. Чем дальше отстоят отдельные значения от середины, тем больше будут их отклонения, тем больше будет дисперсия.

Если V = 10%, то это значит, что среднеквадратическое отклонение σ составляет одну десятую от математического ожидания – М.

Итак, произведем оценку действительного числа циклов нагружения давлением:

Среднеквадратическое отклонение действительного числа циклов нагружения давлением, как случайной величины:

, лет (7.40)

или

, циклов,

где tнаб – время наблюдения за объектом, лет, т.е. весь наблюдаемый период от ввода оборудования в эксплуатацию до настоящего времени.

Np¢ = lNp · tнаб, циклов.

Действительное число циклов нагружения давлением (проработал объект до настоящего времени)

Np = Np¢ ± σNp циклов.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник

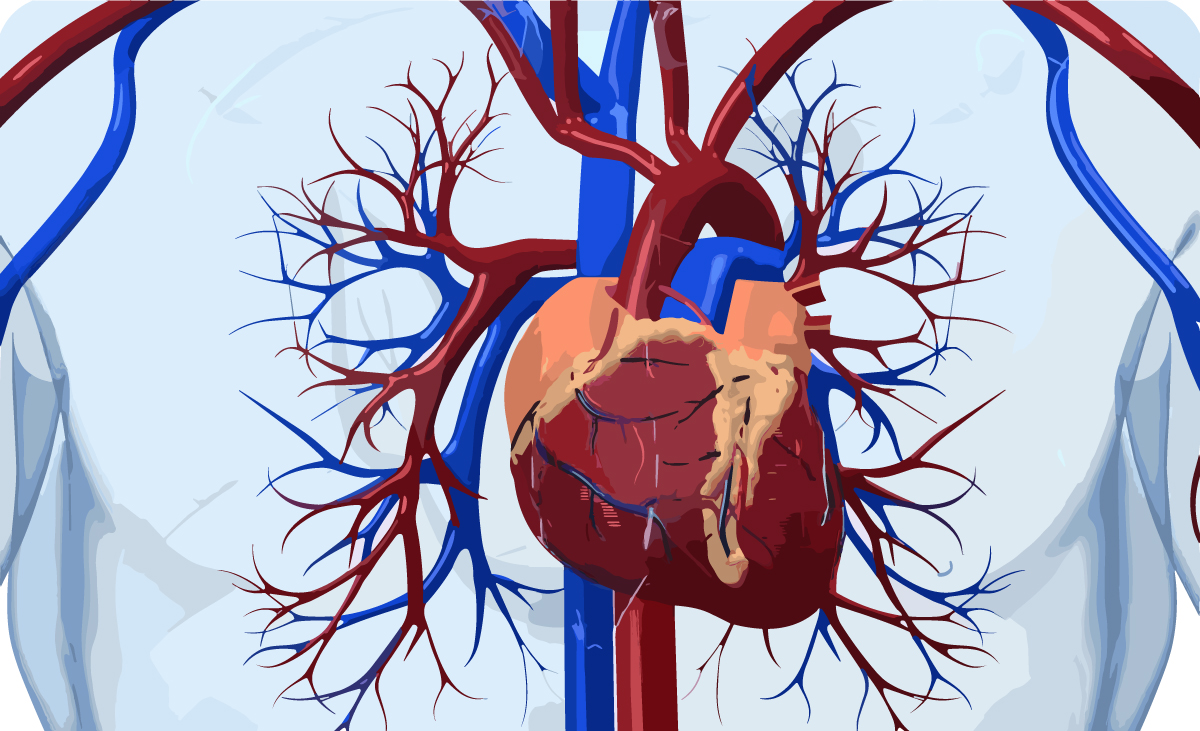

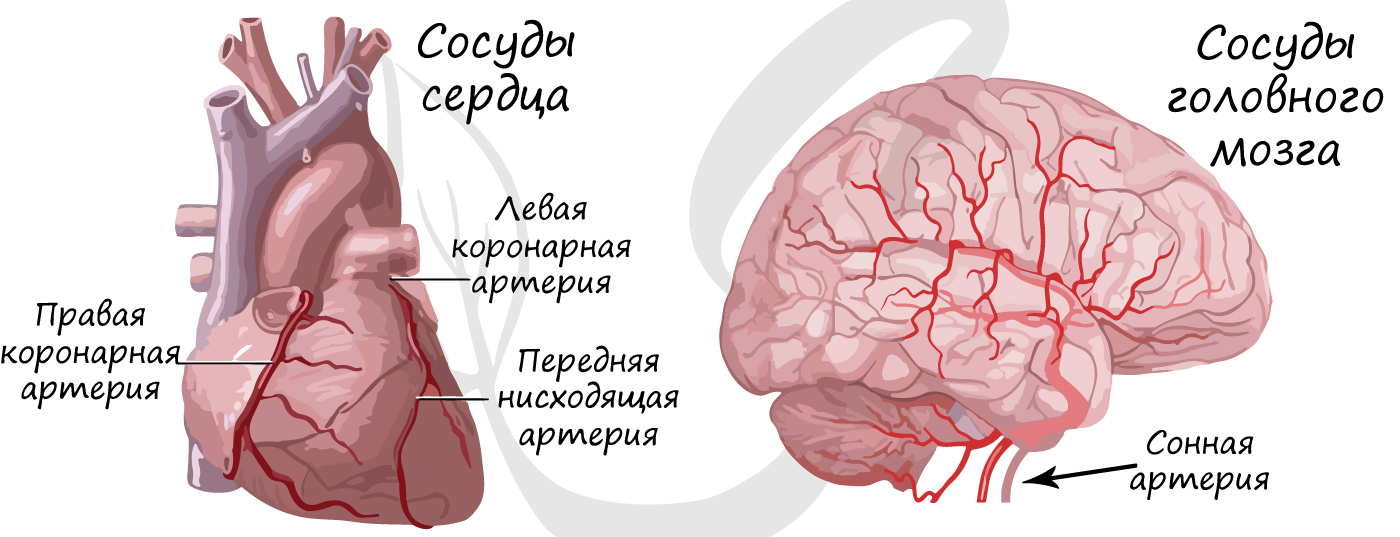

Сердечно-сосудистая система человека замкнутая. Это означает, что кровь перемещается только по сосудам и отсутствуют какие-либо полости,

куда кровь изливается. Благодаря работе сердца и разветвленной системе сосудов, каждая клетка нашего организма получает кислород

и питательные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности.

Обратите внимание на устоявшееся название – сердечно-сосудистая система. На первое место выносится именно сердечная мышца, которая выполняет важнейшую функцию. Мы переходим к изучению этого уникального органа.

Сердце

Раздел медицины, изучающий сердце, носит название кардиология (от др.-греч. καρδία — сердце и λόγος — изучение).

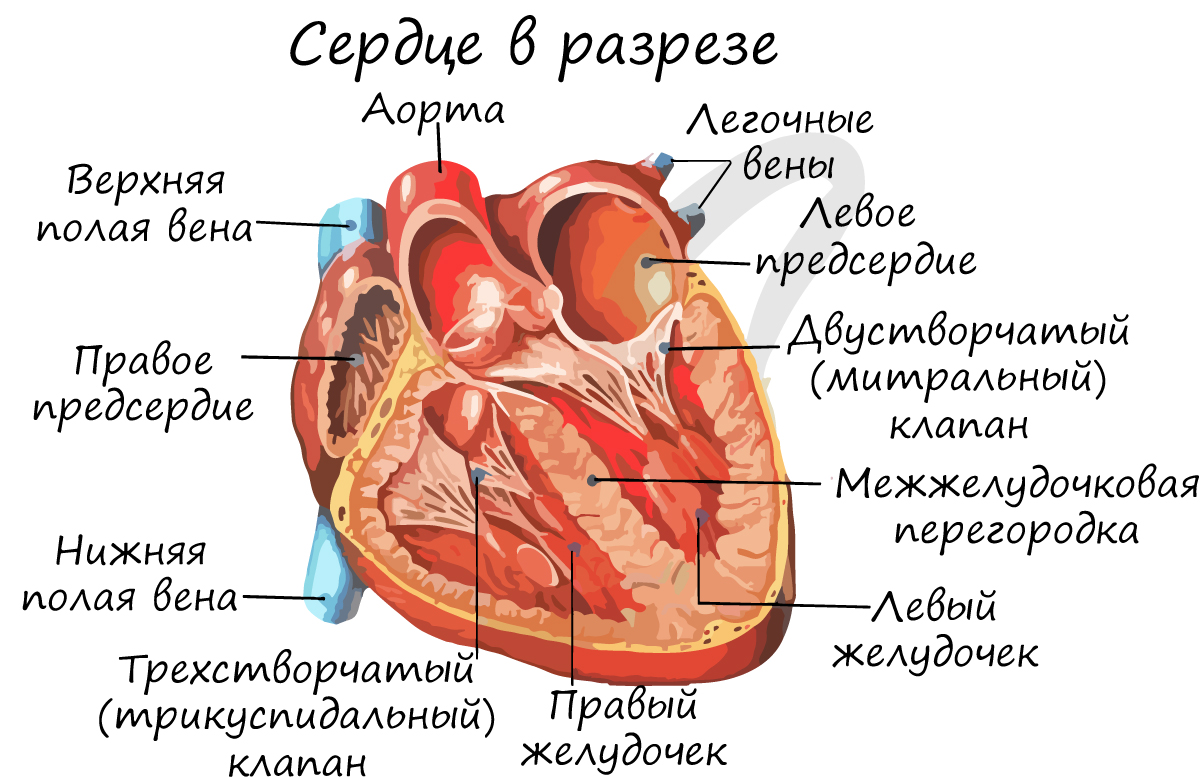

Сердце – полый мышечный орган, сокращающийся с определенным ритмом в течение всей жизни человека.

Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой – перикардом. Состоит из 4 камер: 2 желудочков – правого и левого, и 2

предсердий – правого и левого. Запомните, что между желудочками

и предсердиями находятся створчатые клапаны.

Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый

(трикуспидальный) клапан, между левым предсердием и левым желудочком – двустворчатый (митральный) клапан.

В сердце кровь движется однонаправленно: из предсердий в желудочки, благодаря наличию створчатых (атриовентрикулярных)

клапанов (от лат. atrium — предсердие и ventriculus – желудочек).

От левого желудочка отходит самый крупный сосуд человека – аорта, диаметром 2.5 см, кровь в которой течет со скоростью

50 см в секунду. От правого желудочка отходит легочный ствол. Между левым желудочком и аортой, а также правым желудочком и

легочным стволом находятся полулунные клапаны.

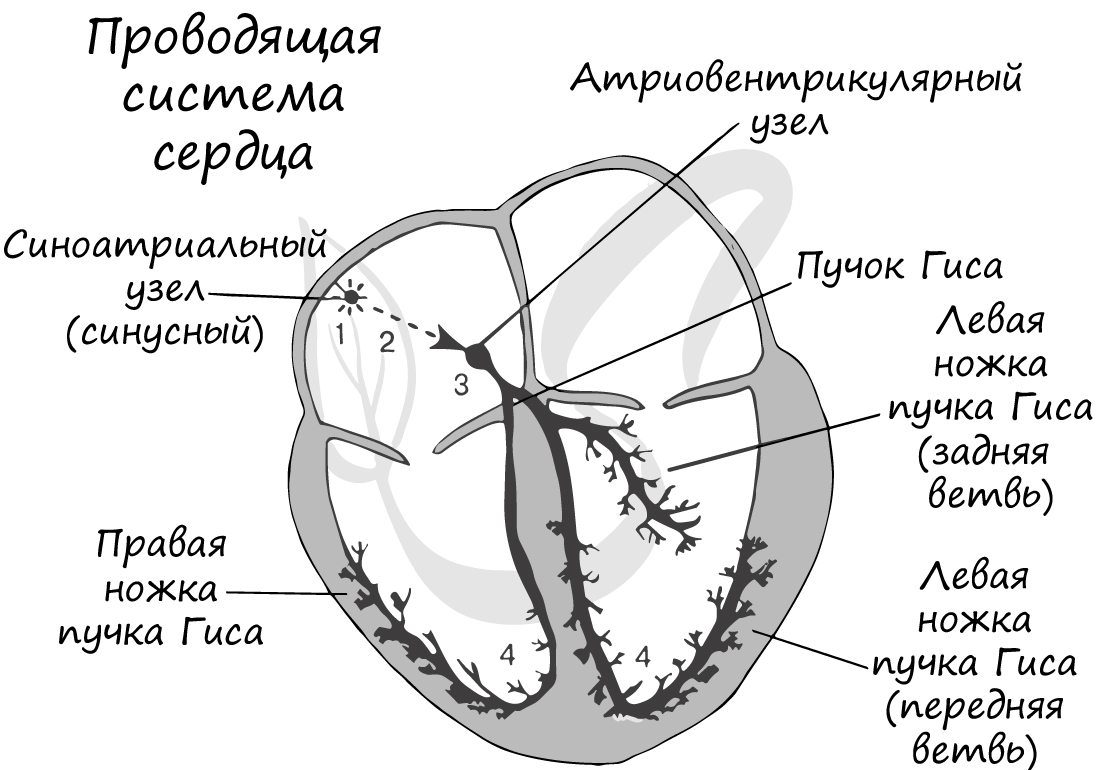

Мышечная ткань сердца представлена одиночными клетками – кардиомиоцитами, обладающими поперечной исчерченностью. Сердце

обладает особым свойством – автоматией: изолированное от организма сердце продолжает сокращаться без внешних воздействий.

Это связано с наличием в толще мышечной ткани особых клеток – пейсмекерных (клетки водителя ритма, атипичные кардиомиоциты), которые сами периодически

генерируют нервные импульсы.

В сердце имеется проводящая система благодаря которой возбуждение, возникшее в одной части сердца, постепенно охватывает другие части. В проводящей системе выделяют синусный, атриовентрикулярный узлы, пучок Гиса и волокна Пуркинье. Именно благодаря наличию этих проводящих

структур сердце способно к автоматии.

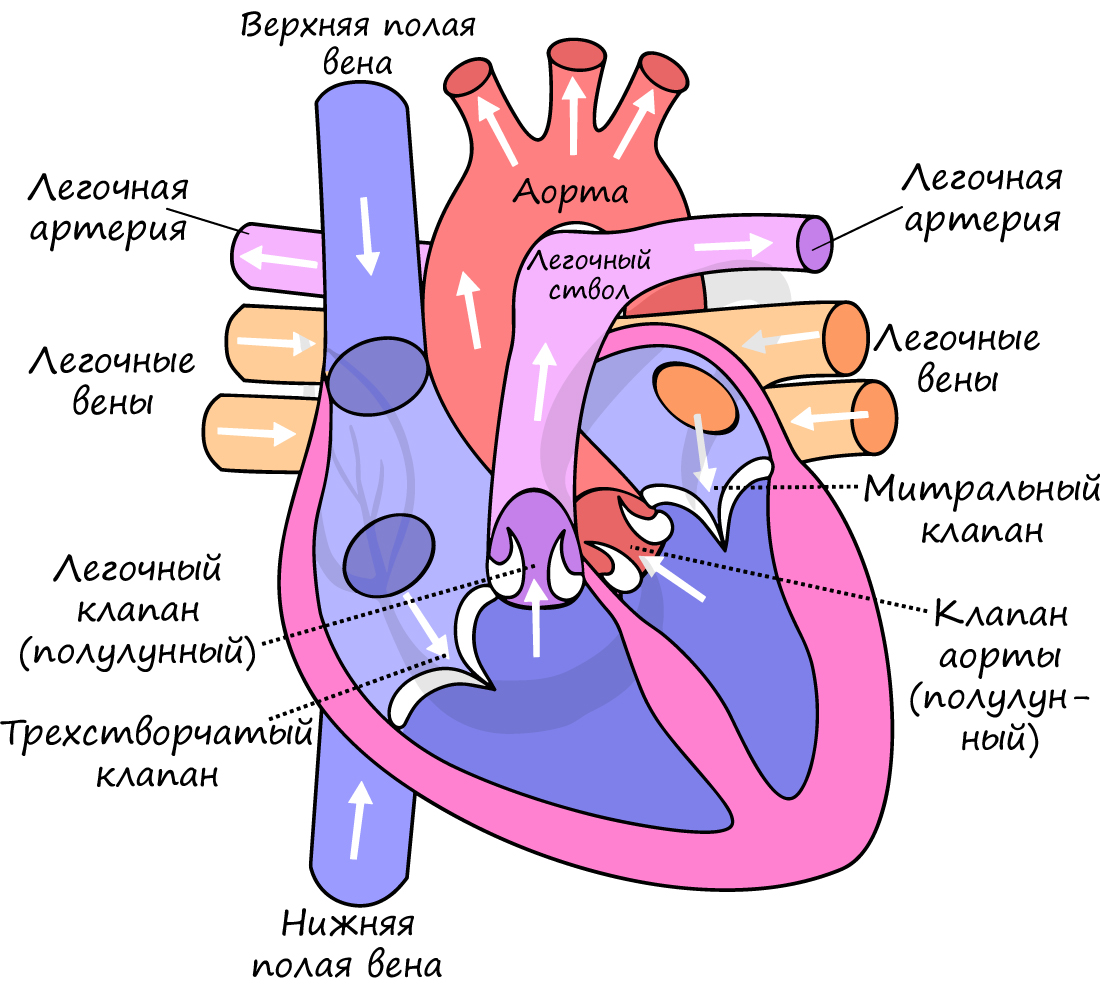

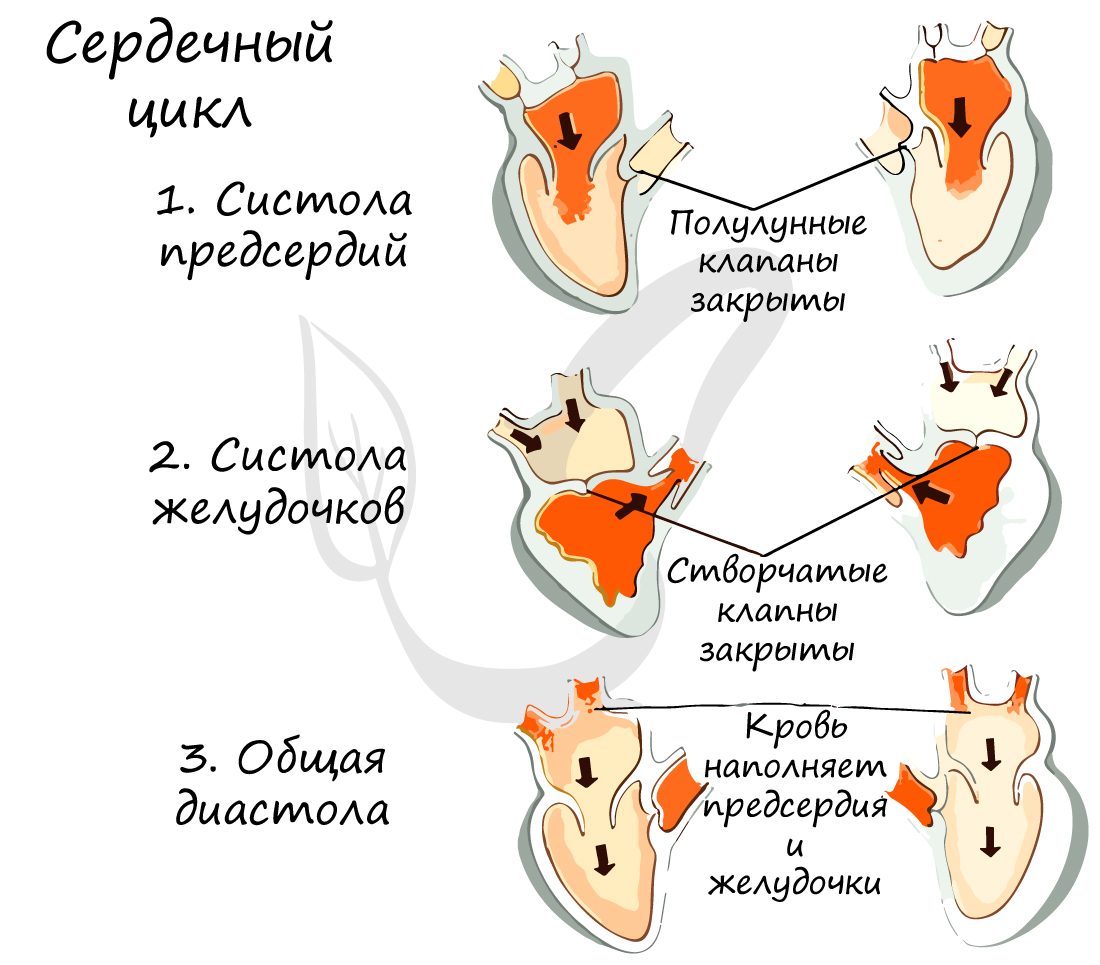

Сердечный цикл

Работа сердца заключается в последовательно сменяющих друг друга трех фазах:

- Систола предсердий (от греч. systole – сжимание, сокращение)

- Систола желудочков

- Общая диастола (от греч. diastole — расширение)

Длится 0,1 сек. В эту фазу предсердия сокращаются, их объем уменьшается, и кровь из них поступает в желудочки.

Створчатые клапаны в период этой фазы открыты, полулунные – закрыты.

Длится 0,3 сек. Створчатые (атриовентрикулярные) клапаны закрываются, чтобы не допустить обратного тока крови в

предсердия. Мышечная ткань желудочков начинает сокращаться, их объем уменьшается: открываются полулунные клапаны. Кровь изгоняется из желудочков в аорту (из левого желудочка) и легочный ствол (из правого желудочка).

Длится 0,4 сек. В диастолу полости сердца расширяются – мышцы расслабляются, полулунные клапаны закрываются.

Створчатые клапаны открыты. В эту фазу предсердия наполняются кровью, которая пассивно поступает в желудочки.

Затем цикл повторяется.

Мы уже разобрали сердечный цикл, однако я хочу акцентировать ваше внимание на некоторых деталях. В общей сложности один цикл длится

0,8 сек. Предсердия отдыхают 0,7 секунд – во время систолы желудочков и общей диастолы, а желудочки отдыхают 0,5 секунд – во время

систолы предсердий и общей диастолы. Благодаря такому энергетически выгодному циклу, сердечная мышца мало утомляется при работе.

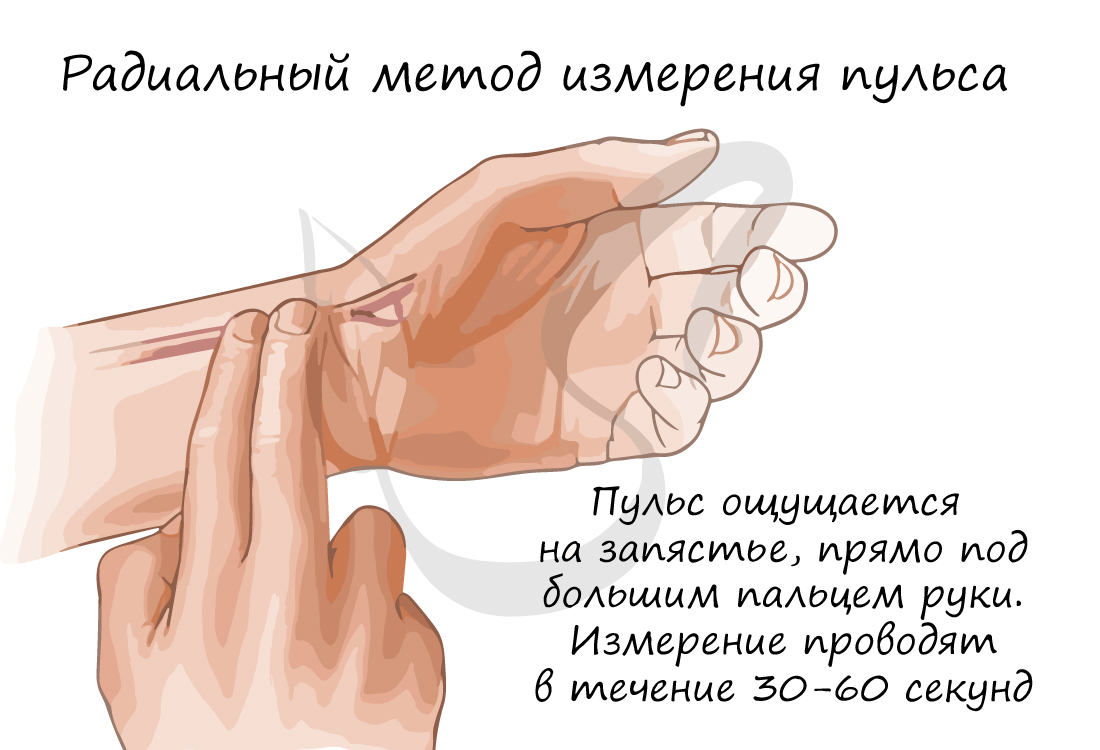

Частоту сокращений сердца (ЧСС) можно измерить с помощью пульса – толчкообразных сокращений стенок сосудов, связанных с сердечным

циклом. Средняя частота пульса в норме – 60-80 ударов в минуту. У спортсмена ЧСС реже, чем у нетренированного человека.

При больших физических нагрузках ЧСС может возрастать до 150 уд/мин.

Возможны изменения сердечного ритма в виде его чрезмерного урежения или учащения, соответственно выделяют: брадикардию

(от греч. βραδυ — медленный и καρδιά — сердце) и тахикардию (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце). Брадикардия

характеризуется урежением пульса до 30-60 уд/мин, тахикардия – выше 90 уд/мин.

Регуляторный центр деятельности сердечно-сосудистой системы лежит в продолговатом и спинном мозге. Парасимпатическая

нервная система замедляет, а симпатическая нервная система ускоряет ЧСС. Оказывают влияние также гуморальные факторы

(от лат. humor – влага), главным образом гормоны: надпочечников – адреналин (усиливает работу сердца), щитовидной

железы – тироксин (ускоряет ЧСС).

Сосуды

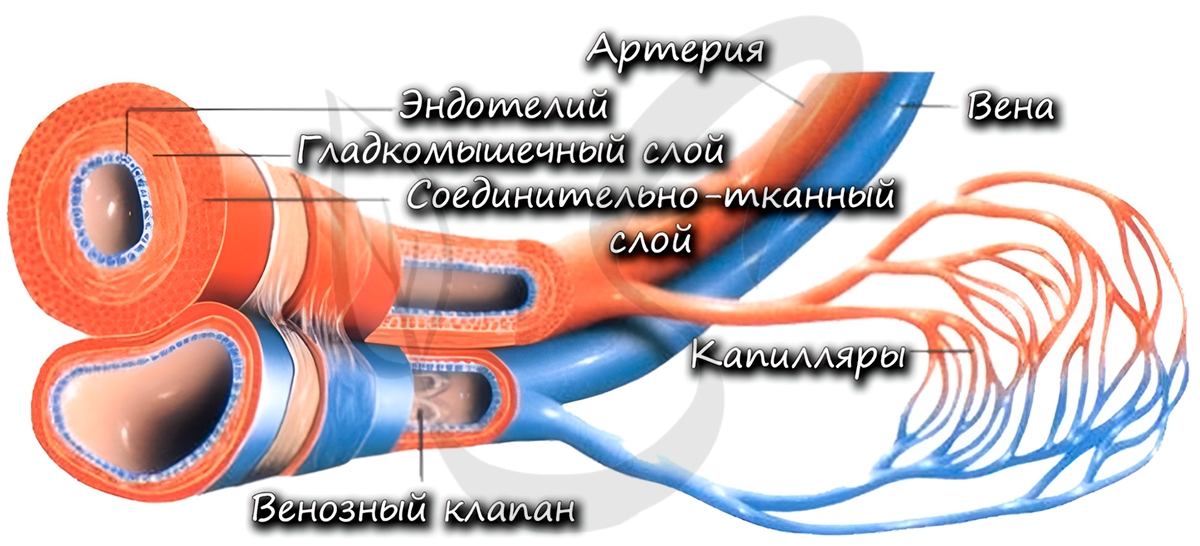

К тканям и органам кровь движется внутри сосудов. Они подразделяются на артерии, вены и капилляры. В общих

чертах мы обсудим их строение и функции. Хочу заметить: если вы считаете, что по венам течет венозная,

а по артериям – артериальная кровь, вы ошибаетесь. В следующей статье вы найдете конкретные примеры, опровергающие

это заблуждение.

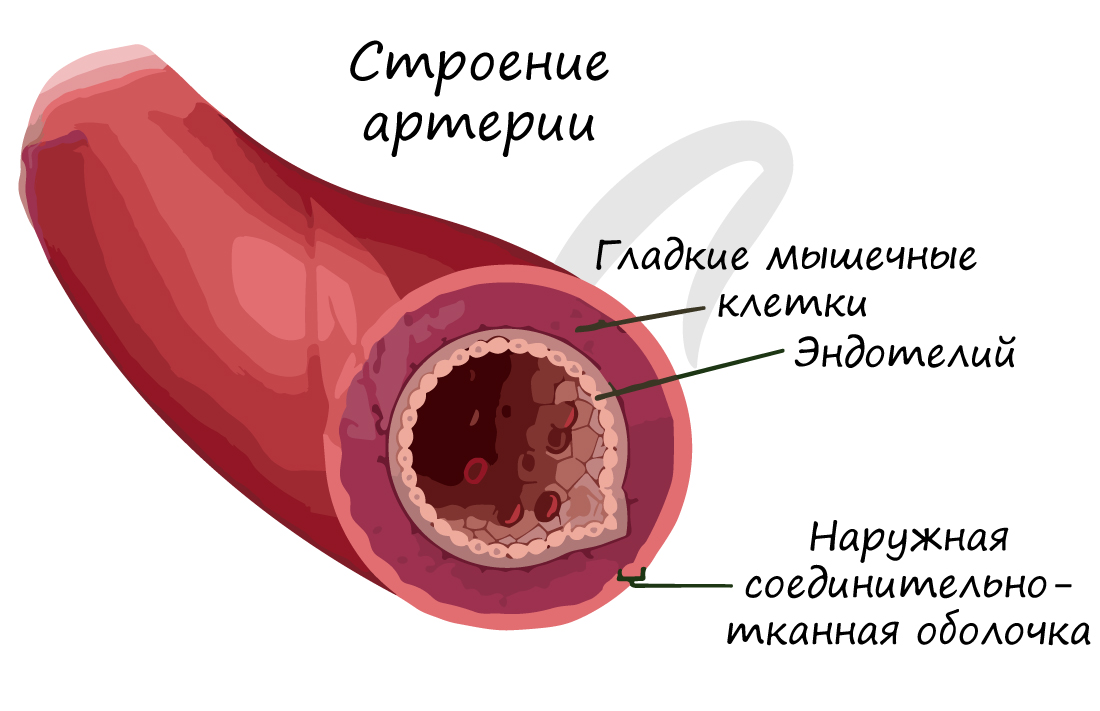

По артериям кровь течет от сердца к внутренним органам и тканям. Они обладают толстыми стенками,

в составе которых имеются эластические и гладкие мышечные волокна. Давление крови в них наиболее высокое, по сравнению

с венами и капиллярами, в связи с чем они и имеют вышеуказанную толстую стенку.

Изнутри артерия выстлана эндотелием – эпителиальными клетками, которые образуют однослойный пласт тонких клеток. Благодаря наличию гладких мышечных клеток

в толще стенки, артерии могут сужаться и расширяться. Скорость кровотока в артериях примерно 20-40 см в секунду.

Большей частью артерии несут артериальную кровь,

однако нельзя забывать об исключениях: от правого желудочка по легочным артериям к легким идет венозная кровь.

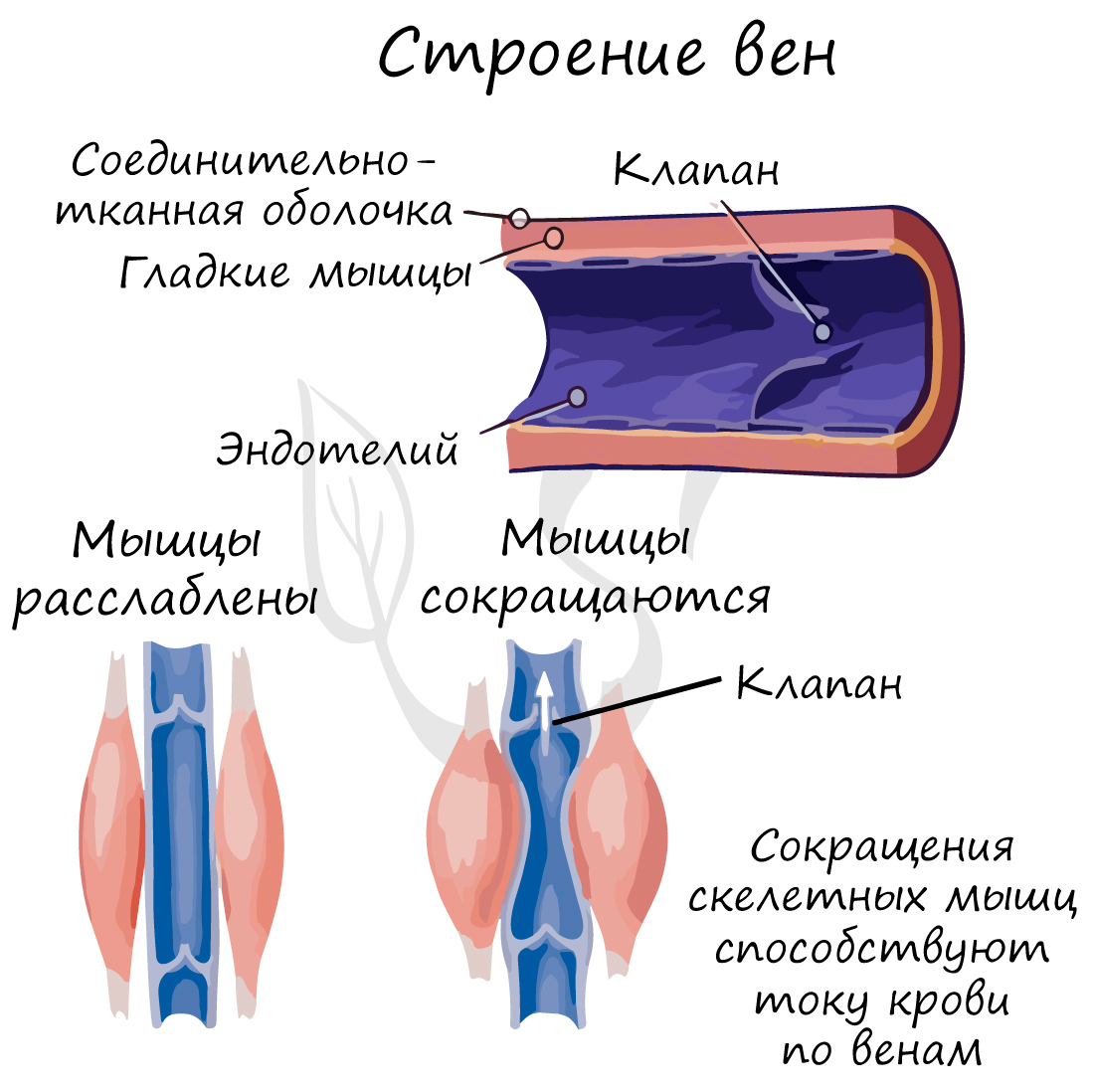

По венам кровь течет к сердцу. По сравнению со стенкой артерии, в венах меньше эластических и мышечных волокон.

Давление крови в них небольшое, поэтому стенка вен тоньше, чем у артерий.

Характерный признак вен (который вы всегда заметите на схеме) наличие внутри вены клапанов. Клапаны препятствуют обратному

току крови в венах – обеспечивают однонаправленное движение крови. Скорость кровотока в венах около 20 см в секунду.

Только представьте: вены поднимают кровь от ног к сердцу,

действуя против силы тяжести. В этом им помогают вышеупомянутые клапаны и сокращения скелетных мышц. Вот почему очень

важна физическая активность, противопоставленная гиподинамии, которая вредит здоровью, нарушая движение крови по

венам.

Преимущественно в венах находится венозная кровь, однако нельзя забывать об исключениях: к левому предсердию подходят

легочные вены с артериальной кровью, обогащенной кислородом после прохождения легких.

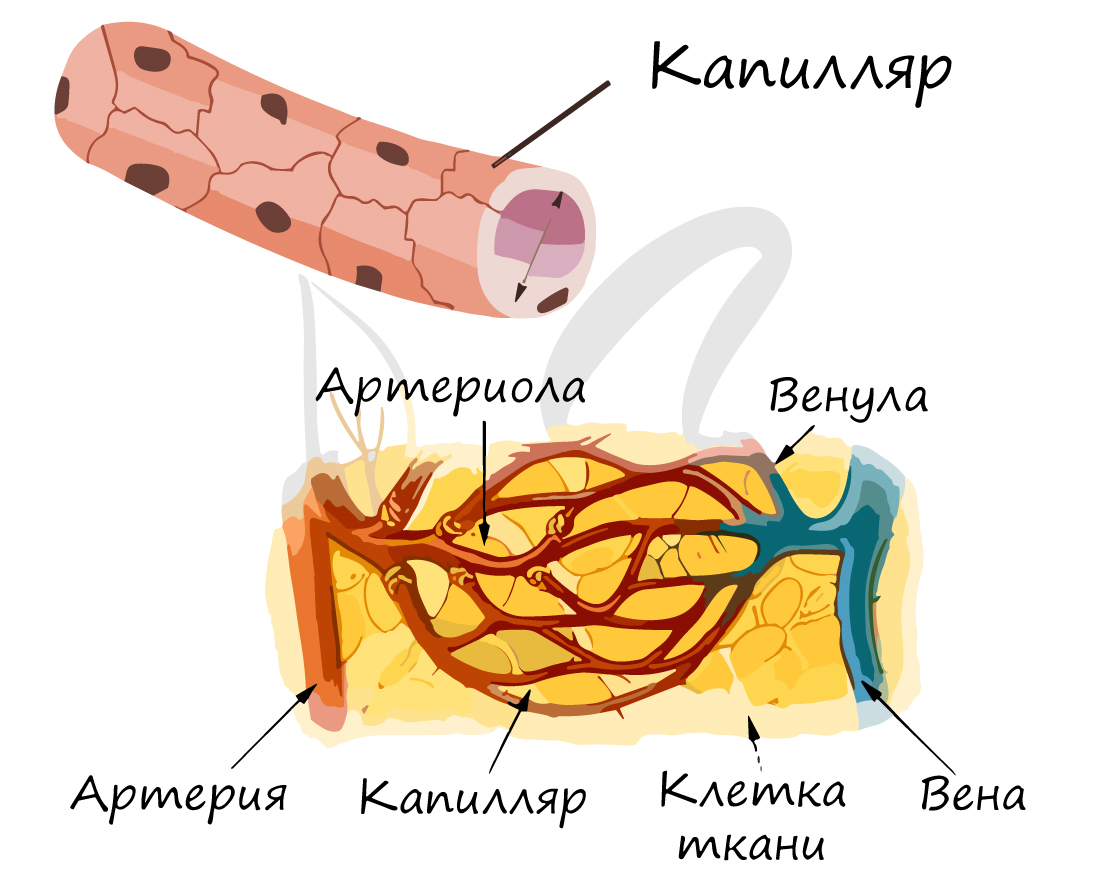

Самые мелкие кровеносные сосуды – капилляры (от лат. capillaris — волосяной). Их стенка состоит из одного слоя клеток,

что делает возможным газообмен и обменные процессы различными веществами (питательными, побочными продуктами) между клетками, окружающими капилляр, и кровью в капилляре.

Скорость движения крови по капиллярам самая низкая (по сравнению с артериями, венами) – составляет 0,05 мм в секунду, что необходимо для процессов обмена.

Суммарный просвет капилляров больше, чему у артерий и вен. Они подходят к каждой клетке нашего организма,

именно они являются связующим звеном, благодаря которому ткани получают кислород, питательные вещества.

По мере прохождения крови по капиллярам, она теряет кислород и насыщается углекислым газом. Поэтому на картинке выше

вы видите, что поначалу кровь в капиллярах артериальная, а затем – венозная.

Гемодинамика

Гемодинамикой называют процесс циркуляции крови. Важным показателем является кровяное давление – давление, оказываемое

кровью на стенки кровеносных сосудов. Его величина зависит от силы сокращения сердца и сопротивления сосудов. Различают

систолическое (в среднем 120 мм. рт. ст.) и диастолическое (в среднем 80 мм. рт. ст.) артериальное давление.

Систолическое артериальное давление подразумевает давление в кровеносном русле в момент сокращения сердца, диастолическое –

в момент его расслабления.

При физической нагрузке и стрессе артериальное давление повышается, пульс учащается. Во время сна артериальное давление снижается, как и частота сердечных сокращений.

Уровень артериального давления – важный показатель для врача. Артериальное давление может быть повышено у пациента с болезнью почек, надпочечников, поэтому крайне важно знать и контролировать его уровень.

Повышение артериального давления, к примеру 220/120 мм рт. ст. врачи называют артериальной гипертензией

(от греч. hyper – чрезмерно; говорить гипертония не совсем верно, гипертония – повышенный тонус мышц), а понижение, например до 90/60 мм. рт. ст. будет называться

артериальной гипотензией (от греч. hypo — под, внизу).

Все мы, вероятно, хотя бы раз в жизни испытывали ортостатическую гипотензию – снижение уровня артериального давления при резком

подъеме из положения сидя или лежа. Сопровождается легким головокружением, однако может приводить и к обмороку, потере сознания.

Ортостатическая гипотензия может (в рамках нормы) проявляться у подростков.

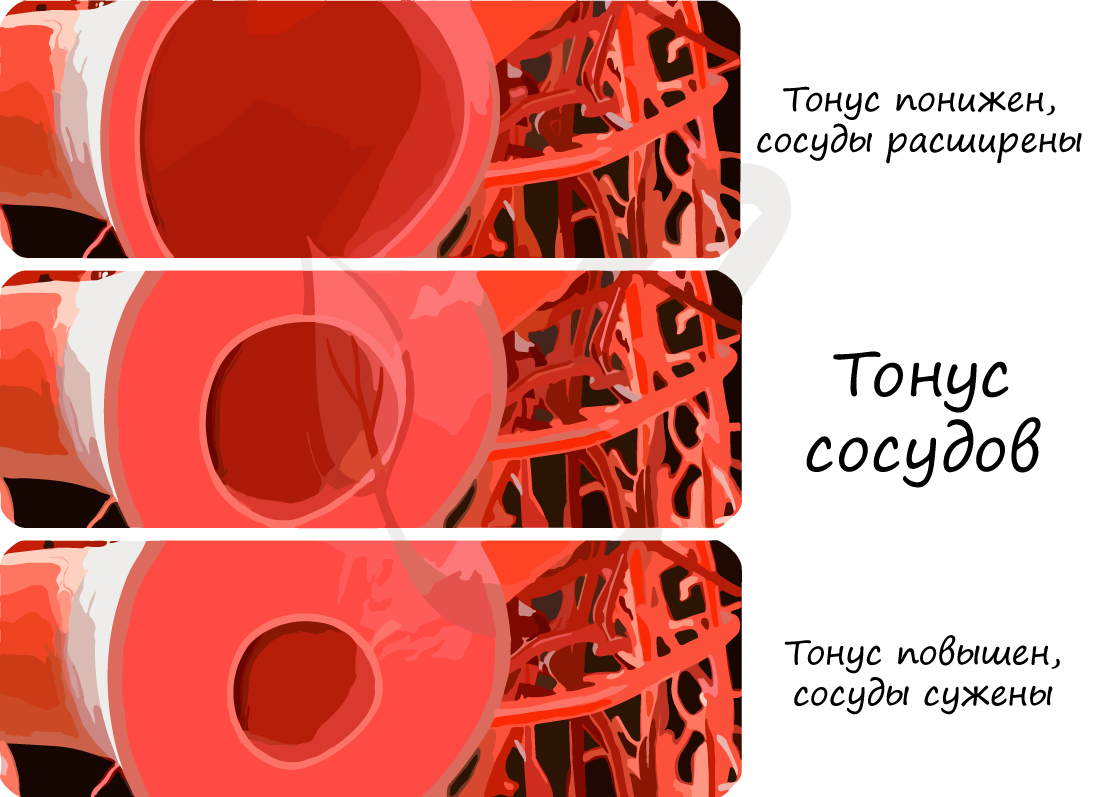

Существует нервная регуляция гемодинамики, заключающаяся в действии на сосуды волокон симпатической нервной системы, которая

сужает сосуды (давление повышается), парасимпатической нервной системы, которая расширяет сосуды (давление соответственно

понижается).

На просвет сосудов оказывают действия также гуморальные факторы, распространяющиеся через жидкие среды организма. Ряд веществ

оказывает сосудосуживающие действие: вазопрессин, норадреналин, адреналин, другая часть оказывает сосудорасширяющее действие

– ацетилхолин, гистамин, окись азота (NO).

Заболевания

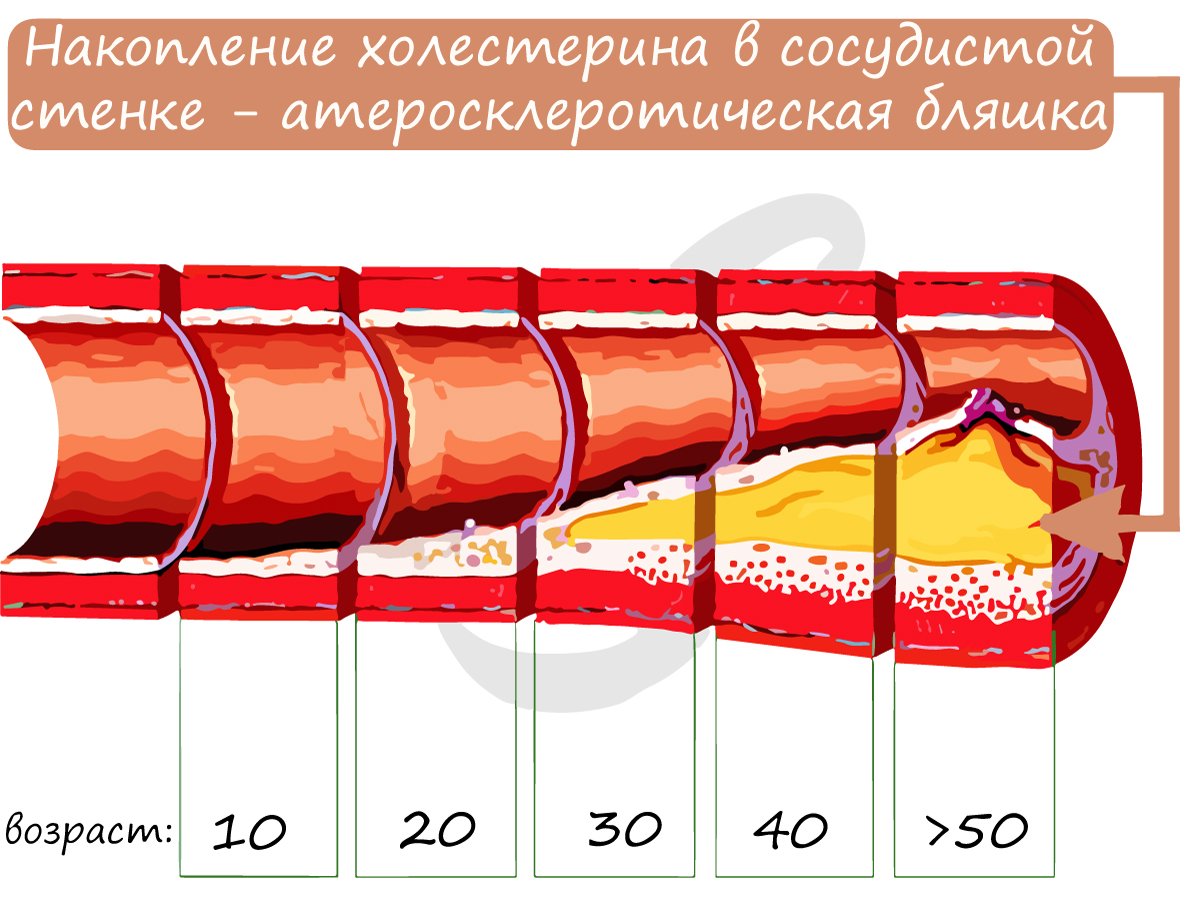

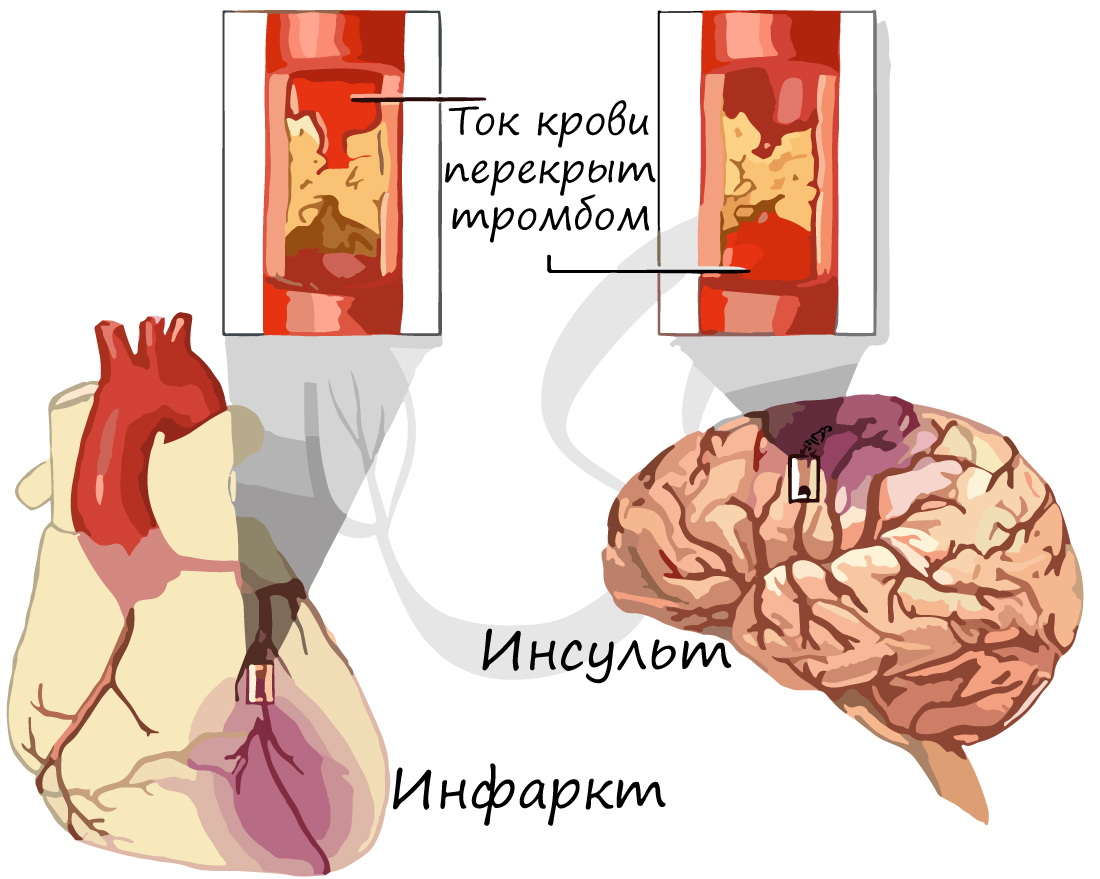

Атеросклероз (греч. athḗra – кашица + sklḗrōsis – затвердевание) – хроническое заболевание артерий, возникающее в результате

нарушения в них обмена жиров и белков. При атеросклерозе в сосуде формируется холестериновая бляшка, которая постепенно увеличивается

в размерах, приводя в итоге к полной закупорке сосуда.

Бляшка суживает просвет сосуда, уменьшая количество крови, протекающей по нему к органу. Атеросклероз нередко затрагивает сосуды, которые

питают сердце – коронарные артерии. В этом случае болезнь может проявляться болями в сердце при незначительных

физических нагрузках. Если атеросклероз затрагивает сосуды головного мозга – у пациента ухудшается память, концентрация внимания,

когнитивные (интеллектуальные) функции.

В какой-то момент атеросклеротическая бляшка может лопнуть, в этом случае происходит невероятное: кровь начинает сворачиваться прямо

внутри сосуда, ведь клетки реагируют на разрыв бляшки, как на повреждение сосуда! Образуется тромб, который может закупорить просвет

сосуда, после чего кровь полностью перестает поступать к органу, который этот сосуд кровоснабжает.

Такое состояние называется инфаркт (лат. infarcire – «начинять, набивать») – резкое прекращения кровотока при спазме

артерии или закупорке. Инфаркт выражается в омертвлении тканей органа вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Инфаркт головного мозга называют – инсульт (лат. insultus – нападение, удар).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник