Циркуляцию крови в сосудах глаза

Кровонабжение глаза. Артерии и вены глазного яблока

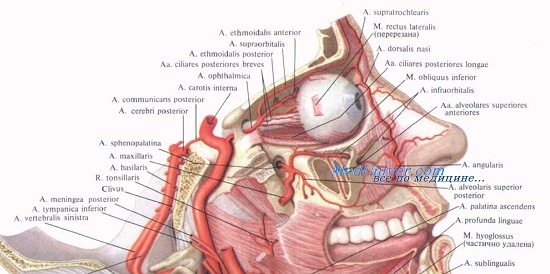

Все ткани орбиты получают питание от глазной артерии, которая являегся ветвью внутренней сонной артерии и отходит от нее под небольшим костным навесом зрительного канала сразу же, как только внутренняя сонная артерия выходит из кавернозного синуса.

В канале зрительного нерва и на коротком отрезке в орбите глазная артерия располагается снизу и снаружи от нерва, а затем переходит на его медиальную поверхность. От дуги артерии, огибающей зрительный нерв сверху, отходят ее основные ветви, от медиальной порции — конечные. Глазная артерия отдает ветви к глазу (центральная артерия сетчатки, задние длинные и короткие цилиарные артерии), к мышцам — мышечные ветви; к слезной железе отходит слезная артерия, которая может иметь анастомоз со средней менингеальной артерией.

Конечные ветви слезной артерии анастомозируют на лице с ветвями наружной сонной артерии (поверхностная височная артерия). Общими для орбиты и придаточных пазух носа являются ветви глазной артерии: лобная (верхняя ветвь), дорсальная артерия, которая анасюмозирует с угловой артерией, объединяя тем самым бассейн внутренней и наружной сонных артерий. Артерии орбиты имеют очень тонкие стенки, сильно извиты, рыхло соединены с орбитальной клетчаткой.

Венозная система представлена главным венозным коллектором орбиты — верхней глазной веной, которая в переднем отделе орбиты расположена между верхней косой мышцей и внутренней связкой век. В глубине орбиты главный ствол вены проходит под верхней прямой мышцей, направляясь кзади и кнаружи, пересекает зрительный нерв и далее ложится между верхней и наружной прямой мышцей.

Через верхнюю глазничную щель вена впадает в кавернозный синус. Верхняя глазная вена широко анастомозирует с системой передней лицевой вены, передними и задними решетчатыми венами. С верхней глазной веной связаны все вены орбиты, особенно много ветвей вливается в нее в средней трети орбиты, вследствие чего она приобретает здесь веретенообразную форму.

Верхняя и нижняя глазные вены связаны с венами лица, лба, околоносовыми пазухами, с венами костей черепа и синусами твердой мозговой оболочки. В связи с отсутствием клапанов в орбитальных венах кровь в них может направляться как в околоносовой синус, так и в вены лица, однако в основном она изливается в кавернозный синус.

Поскольку все вены впадают в верхнюю глазную вену под острым углом, отток в лицевую вену имеет небольшое значение. Тесная связь между венами орбиты, лица и мозговыми синусами приводит к быстрому распространению инфекции. Воспалительные процессы из околоносовых пазух распространяются в орбиту по венозным путям, а рыхлое соединение надкостницы с костными стенками орбиты (субпериостальное пространство) облегчает переход в орбиту патологическою процесса через естественные отверстия.

Сосудистые заболевания орбиты составляют до 1,5% всех ее патологий. Для клинической картины каждого из перечисленных заболеваний характерны определенные гемодинамические нарушения. Превалирует, как показывает клиническая практика, венозный тип нарушения гемодинамики.

– Также рекомендуем “Каротидно-кавернозное соустье. Варикозное расширение вен орбиты”

Оглавление темы “Болезни глаза и орбиты”:

- Патогенез эндокринной офтальмопатии при гипертиреозе

- Клиника эндокринной офтальмопатии и ее формы

- Тиреотоксический экзофтальм. Клиника экзофтальма при тиреотоксикозе

- Отечный экзофтальм: клиника и проявления

- Эндокринная миопатия. Ограничения движения глаз при эндокринной офтальмопатии

- Кровонабжение глаза. Артерии и вены глазного яблока

- Каротидно-кавернозное соустье. Варикозное расширение вен орбиты

- Аневризма верхней глазной вены. Кровоизлияния в орбиту

- Воспаление орбиты – субпериостальный абсцесс

- Ретробульбарный абсцесс. Целлюлит или флегмона орбиты

Источник

Глаз – это главный сенсорный орган, с помощью которого человек получает до 90% информации из окружающего мира. Многие сталкивались с таким явлением, как синдром «красных глаз», когда склера окрашивается в красный цвет.

Причиной разрыва сосудов является хрупкость и ломкость сосудистой стенки, поэтому укрепление сосудов — важное звено в лечении.

Устройство зрительного анализатора

По строению глаз можно отнести к сложнейшим оптическим приборам. Орган располагается симметрично в специальных вместилищах черепа – глазницах. Состоит из множества структур: зрительно-нервного аппарата, сосудистой оболочки, диоптрической системы. Все элементы заключены в прочную наружную капсулу.

Сосудистая оболочка глаза располагается между склерой и сетчаткой. Сосуды, питающие глаз, многочисленны, они разветвляются на более мелкие образования — капилляры, которые образуют между собой анастомозы и собираются в густую сосудистую сеть.

От того, как кровь доставляется ко всем отделам глаза, зависит правильное функционирование этих структур. В норме сосудистая сеть не проступает через белочную оболочку.

Синдром «красных» глаз возникает или при расширении сосудов, или из-за кровоизлияния, когда лопаются тонкие стенки капилляров. Все действия, направленные на укрепление сосудов глаз, должны начинаться с выяснения причин патологии.

Многие заболевания непосредственно влияют на прочность сосудистой стенки: увеличивают ее проницаемость, снижают эластичность. Красные прожилки или разлитое пятно на белочной оболочке склер – сигнал неблагополучия в системе кровоснабжения глазного яблока

Заболевания сосудистой оболочки протекают тяжело, а учитывая богатую иннервацию этих структур, с выраженной болезненностью.

Причины покраснения глаз

Краснота белочной оболочки часто появляется при воспалении какого-нибудь отдела глаза с вовлечением в патологический процесс сосудов. Они переполняются кровью, расширяются, за счет чего и происходит окрашивание склер.

Механизм локального разбухания сосудов сводится к воздействию на них медиаторов воспаления (гистамин, серотонин), способных расслаблять сосудистую стенку. Инфекционными агентами выступают вирусы, бактерии, грибки, простейшие, вызывающие кератит, блефарит, ячмень, гнойное поражение века. Ранним симптомом этих воспалительных заболеваний являются красные глаза.

Аллергическое поражение глаз

Анатомо-физиологические особенности органа зрения предполагают постоянные контакты с аллергенами, которые в большом количестве содержатся в окружающем воздухе.

Аллергическое воспаление возникает при попадании чужеродного вещества (антигена) на чувствительную слизистую оболочку глаза – конъюнктиву. Выделяющиеся биологически активные вещества (гистамин, брадикинин) увеличивают проницаемость сосудов и вызывают их расширение.

Заболевания глазного яблока

Иногда кровоизлияния бывают первым признаком развития тяжелых заболеваний глаза.

Недооценка этого симптома может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери зрения:

- Отслойка сетчатки.

- Закупорка вен сетчатки.

- Опухоли глаза.

- Воспаление различных структур.

Инъекции сосудов или появление капиллярной сеточки на склерах глаз могут быть причиной:

- зрительного переутомления (телевизор, компьютер),

- чрезмерного употребления алкоголя,

- недосыпания,

- физического действия – при ударе в область глазного яблока возникает разрыв сосудов и кровоизлияние под конъюнктиву глаза,

- контузии глаза при травмах головы,

- химического воздействия – негативное влияние на глаз раздражающих веществ при повышенной концентрации их в атмосфере (хлор, сера, асбест и другие),

- попадания в глаз инородного тела,

- нарушения правил ношения контактных линз (ошибочно подобранные, загрязненные).

Важно! Кровоизлияния в глаза случаются довольно часто в жизни человека и не являются признаком серьезной болезни, если при этом отсутствуют другие симптомы (боль, воспаление, ухудшение зрения).Но длительное нарушение кровоснабжения глазных структур приводит к нарушению их функций.

Причины хрупкости сосудистой оболочки

Сосуды глаза входят в общую кровеносную систему организма человека. Патологические процессы, приводящие к изменениям прочности и эластичности стенки сосудов из-за болезней или возрастных превращений, в полной мере относятся и к ним.

Многие заболевания влияют на прочность сосудистой стенки: под влиянием различных неблагоприятных факторов увеличивается ее проницаемость и эластичность. К ним относятся патологии системы кроветворения, сахарный диабет, скачки давления при гипертонии.

К кровоизлияниям в глаза при системных заболеваниях приводят:

- Пониженная свертываемость крови (гемофилия), длительный прием лекарственных препаратов, разжижающих кровь – антикоагулянты и антиагреганты.

- Патологическая ломкость сосудов: болезни соединительной ткани (красная волчанка, аутоиммунный васкулит), атеросклероз, сахарный диабет. Гиповитаминоз витаминов С, К, Р.

- Повышенное артериальное и венозное давление при гипертонии, при интенсивной физической нагрузке, потуги у женщин в родах, при удушье, рвоте. У пожилых людей сосуды в глазах могут лопнуть при наклоне туловища, кашле, натуживании при запорах.

- У малышей сильный плач ведет к повышению внутрикапиллярного давления глаз, они переполняются кровью и становятся видны на белках.

Методы укрепления сосудов глаз

Если выясняется, что основной причиной кровоизлияний являются слабые сосуды, прежде всего следует позаботиться, чтобы в организм вместе с пищей поступали в достаточном количестве витамины С, К, Р, А, Е.

Медикаментозное лечение

Системное назначение сосудорасширяющих препаратов показано при сопутствующих заболеваниях.

Укрепить измененные сосуды можно с помощью витаминных комплексов, сосудистых препаратов, глазных капель.

Витамины:

- С – способствует укреплению сосудов, принимает участие в кроветворении.

- Р – уменьшает хрупкость и ломкость капилляров, снижает проницаемость сосудистой стенки.

- К – регулирует биосинтез белков, участвующих в свертывании крови.

- А – необходим для нормальной работы сетчатки глаза.

- Е – ускоряет обменные процессы.

Лютеин – комбинированный витаминный комплекс. В составе черничный экстракт, витамины С, Е, А, микроэлементы цинк, медь, железо.

Оптикс – таблетки содержат лютеин, бета-каротин, витамины С, Е.

Компливит Офтальмо – в составе каротиноиды, лютеин, фолиевая кислота, комплекс витаминов: А, Е, С, В1, В6, В12, минералы – селен, цинк, медь.

Витамины для глаз назначают при повышенных нагрузках на орган зрения, для улучшения обменных процессов, стабилизации клеточных мембран и укрепления сосудов.

Глазные капли

Таурин – снижает внутриглазное давление, нормализует кровоснабжение. Применяется в виде глазных капель по 1-2 капли 4 раза в день.

Офтан-Катапром – многокомпонентные глазные капли расширяют сосуды, улучшают глазное кровообращение.

Эмопрокс, Эмоксипин, Эмокси-Оптик (аналоги) – обладают ангиопротекторным действием, способны убрать тромб.

Повышают устойчивость тканей к недостатку кислорода. Укрепляют сосудистую стенку.Терапия направлена на рассасывание внутриглазных кровоизлияний.

Кровоизлияния различаются по степени тяжести, величины поражаемого сегмента. Ограничиться закапыванием глазных капель возможно лишь в легких случаях.

Народные методы

Применение народных средств при кровоизлияниях глаз ограничено. Неумелое вмешательство может привести к непоправимым последствиям.

Можно делать контрастные ванночки для глаз: приготовить две глубоких миски – одна с теплой, другая с прохладной водой. Погрузив лицо в миску с теплой водой несколько раз открыть и закрыть глаза, ту же манипуляцию проделать в миске с холодной воды.

Закаливание с помощью кубиков льда. Настой соцветий ромашки – на столовую ложку стакан кипятка – выдержать 30 минут. Разлить в форму для льда. После замораживания прикладывать к закрытым векам на 10 минут.

Заварить в кипятке чайные пакетики. После остывания положить на глаза на 15 минут.

Важно! Когда кровоизлияния в глазу происходят в заднюю камеру, они не видны, но присутствуют такие симптомы, как ухудшение общего состояния, затуманенность зрения, пораженный глаз болит.

Профилактика

Чтобы эпизоды разрыва сосудов глаза происходили как можно реже, следует придерживаться простых правил гигиены зрения.

- В рацион питания должны включаться продукты, содержащие в необходимом объеме витамины и микроэлементы. Водорастворимые витамины С, К, Р имеются в смородине, вишне, цитрусовых, ягодах шиповника и черноплодной рябины, укропе, петрушке, сладком перце. Жирорастворимые витамины А, Е содержатся в печени трески, морской рыбе, растительном и животном масле, яйцах, молочных продуктах.

- Создание условий для полноценного сна (вечерние прогулки, проветривание).

- Правильная организация рабочего места: достаточное освещение, расстояние до экрана или книги должно быть не менее 50 см.

- Необходимы перерывы при просмотре телепередач или при работе с компьютером: каждый час – 10 минут отдыха.

- Физические упражнения для глаз.

- Защита глаз от ультрафиолета при помощи очков с фильтром UV.

Многочисленные профилактические средства для укрепления хрупких сосудов глаз в составе содержат растительные компоненты. Их можно применять длительное время при повышенной нагрузке на орган зрения.

Загрузка…

Источник

Артериальная система органа зрения

Основную роль в питании органа зрения играет глазная артерия (а. ophthalmica) – одна из основных ветвей внутренней сонной артерии. Через зрительный канал глазная артерия проникает в полость глазницы и, находясь сначала под зрительным нервом, поднимается затем с наружной стороны вверх и пересекает его, образуя дугу. От нее и отходят все основные веточки глазной артерии.

Основную роль в питании органа зрения играет глазная артерия (а. ophthalmica) – одна из основных ветвей внутренней сонной артерии. Через зрительный канал глазная артерия проникает в полость глазницы и, находясь сначала под зрительным нервом, поднимается затем с наружной стороны вверх и пересекает его, образуя дугу. От нее и отходят все основные веточки глазной артерии.

Центральная артерия сетчатки (а. centralis retinae) — сосуд небольшого диаметра, идущий от начальной части дуги глазной артерии. На расстоянии 7— 12 мм от заднего полюса глаза через твердую оболочку она входит снизу вглубь зрительного нерва и направляется в сторону его диска одиночным стволом, отдавая в обратном направлении тонкую горизонтальную веточку.

Нередко, однако, наблюдаются случаи, когда глазничная часть нерва получает питание от небольшой сосудистой веточки, которую часто называют центральной артерией зрительного нерва (a. centralis nervi optici). Топография ее не постоянна: в одних случаях она отходит в различных вариантах от центральной артерии сетчатки, в других — непосредственно от глазной артерии. В центре ствола нерва эта артерия после Т-образного деления занимает горизонтальное положение и посылает множественные капилляры в сторону сосудистой сети мягкой мозговой оболочки. Внутриканальцевая и околоканальцевая части зрительного нерва питаются за счет n.recurrens a.ophthalmica, r.recurrens a. hypophysialis sup. ant. и rr.intracanaliculares a. ophthalmica.

Центральная артерия сетчатки выходит из стволовой части зрительного нерва, дихотомически делится вплоть до артериол 3-го порядка, формируя сосудистую сеть, которая питает мозговой слой сетчатки и внутриглазную часть диска зрительного нерва. Не столь уж редко на глазном дне при офтальмоскопии можно увидеть дополнительный источник питания макулярной зоны сетчатки в виде a.cilioretinalis. Однако она отходит уже не от глазной артерии, а от задней короткой ресничной или артериального круга Цинна- Галлера. Ее роль очень велика при нарушениях кровообращения в системе центральной артерии сетчатки.

Задние короткие ресничные артерии (aa. ciliares posteriores breves) — ветви (длиной 6—12 мм) глазной артерии, которые подходят к склере заднего полюса глаза и, перфорируя ее вокруг зрительного нерва, образуют интрасклеральный артериальный круг Цинна—Галлера. Они формируют также собственно сосудистую оболочку — хориоидею. Последняя посредством своей капиллярной пластинки питает нейроэпителиальный слой сетчатки (от слоя палочек и колбочек до наружного плексиформного включительно). Отдельные ветви задних коротких ресничных артерий проникают в ресничное тело, но существенной роли в его питании не играют. В целом же система задних коротких ресничных артерий не анастомозирует с какими-либо другими сосудистыми сплетениями глаза.

Именно по этой причине воспалительные процессы, развивающиеся в собственно сосудистой оболочке, не сопровождаются гиперемией глазного яблока.

Две задние длинные ресничные артерии (aa. ciliares posteriores longae) отходят от ствола глазной артерии и располагаются дистальнее задних коротких ресничных артерий. Перфорируют склеру на уровне боковых сторон зрительного нерва и, войдя в супрахориоидальное пространство на 3 и 9 часах, достигают ресничного тела, которое в основном и питают. Анастомозируют с передними ресничными артериями, которые являются ветвями мышечных артерий (аа. musculares).

Около корня радужки задние длинные ресничные артерии дихотомически делятся. Образовавшиеся ветви соединяются друг с другом и образуют большой артериальный круг радужки (circulus arteriosus iridis major). От него в радиальном направлении отходят новые веточки, формирующие в свою очередь уже на границе между зрачковым и ресничным поясами радужки малый артериальный круг (circulus arteriosus iridis minor).

На склеру задние длинные ресничные артерии проецируются в зоне прохождения внутренней и наружной прямых мышц глаза. Эти ориентиры следует иметь в виду при планировании операций.

Мышечные артерии (aa. musculares) обычно представлены двумя более или менее крупными стволами –

- верхним – для мышцы, поднимающей верхнее веко, верхней прямой и верхней косой мышц

- нижним – для остальных глазодвигательных мышц.

При этом артерии, питающие четыре прямые мышцы глаза, за пределами сухожильного прикрепления отдают к склере веточки, именуемые передними ресничными артериями (aa. ciliares anteriores), — по две от каждой мышечной ветви, за исключением наружной прямой мышцы, которая имеет одну веточку.

На расстоянии 3—4 мм от лимба передние ресничные артерии начинают делиться на мелкие веточки. Часть их направляется к лимбу роговицы и путем новых разветвлений образует двухслойную краевую петлистую сеть – поверхностную (plexus episcleralis) и глубокую (plexus scleralis). Другие веточки передних ресничных артерий перфорируют стенку глаза и вблизи корня радужки вместе с задними длинными ресничными артериями образуют большой артериальный круг радужки.

Медиальные артерии век (aa. palpebrales mediales) в виде двух ветвей (верхней и нижней) подходят к коже век в области их внутренней связки. Затем, располагаясь горизонтально, они широко анастомозируют с латеральными артериями век (aa. palpebrales laterales), отходящими от слезной артерии (a. lacrimalis). В результате образуются артериальные дуги век — верхнего (arcus palpebralis superior) и нижнего (arcus palpebralis inferior).

Медиальные артерии век (aa. palpebrales mediales) в виде двух ветвей (верхней и нижней) подходят к коже век в области их внутренней связки. Затем, располагаясь горизонтально, они широко анастомозируют с латеральными артериями век (aa. palpebrales laterales), отходящими от слезной артерии (a. lacrimalis). В результате образуются артериальные дуги век — верхнего (arcus palpebralis superior) и нижнего (arcus palpebralis inferior).

В их формировании участвуют также анастомозы от ряда других артерий:

- надглазничной (a. supraorbitalis) – ветвь глазной (a. ophthalmica),

- подглазничной (a. infraorbitalis) – ветвь верхнечелюстной (a.maxillaris),

- угловой (a. angularis) – ветвь лицевой (a. facialis),

- поверхностной височной (a.temporalis supeificialis) — ветвь наружной сонной (a.carotisexterna).

Обе дуги находятся в мышечном слое век на расстоянии 3 мм от ресничного края. Однако на верхнем веке часто имеется не одна, а две артериальные дуги. Вторая из них (периферическая) располагается над верхним краем хряща и соединяется с первой вертикальными анастомозами. Кроме того, от этих же дуг к задней поверхности хряща и конъюнктиве отходят мелкие перфорирующие артерии (aa. perforantes). Вместе с веточками медиальных и латеральных артерий век они образуют задние конъюнктивальные артерии, участвующие в кровоснабжении слизистой оболочки век и, частично, глазного яблока.

Питание конъюнктивы глазного яблока осуществляют передние и задние конъюнктивальные артерии. Первые отходят от передних ресничных артерий и направляются в сторону конъюнктивального свода, а вторые, будучи ветвями слезной и надглазничной артерий, идут им навстречу. Обе эти кровеносные системы связаны множеством анастомозов.

Слезная артерия (a. lacrimalis) отходит от начальной части дуги глазной артерии и располагается между наружной и верхней прямыми мышцами, отдавая им и слезной железе множественные веточки. Кроме того, она, как это указано выше, своими ветвями (aa. palpcbrales laterales) принимает участие в образовании артериальных дуг век.

Надглазничная артерия (a. supraorbitalis), будучи достаточно крупным стволом глазной артерии, проходит в верхней части глазницы к одноименной вырезке в лобной кости. Здесь она вместе с латеральной ветвью надглазничного нерва (r. lateralis n. supiaorbitalis) выходит под кожу, питая мышцы и мягкие ткани верхнего века.

Надблоковая артерия (a. supratrochlearis) выходит из глазницы около блока вместе с одноименным нервом, перфорировав предварительно глазничную перегородку (septum orbitale).

Решетчатые артерии (aa. ethmoidales) также являются самостоятельными ветвями глазной артерии, однако роль их в питании тканей глазницы незначительная.

Из системы наружной сонной артерии в питании вспомогательных органов глаза принимают участие некоторые ветви лицевой и верхнечелюстной артерий.

Подглазничная артерия (a. infraorbitalis), являясь ветвью верхнечелюстной, проникает в глазницу через нижнюю глазничную щель. Располагаясь поднадкостнично, проходит по одноименному каналу на нижней стенке подглазничной борозды и выходит на лицевую поверхность верхнечелюстной кости. Участвует в питании тканей нижнего века. Мелкие веточки, отходящие от основного артериального ствола, участвуют в кровоснабжении нижней прямой и нижней косой мышц, слезной железы и слезного мешка.

Лицевая артерия (a. facialis) — достаточно крупный сосуд, располагающийся в медиальной части входа в глазницу. В верхнем отделе отдает большую ветвь — угловую артерию (a. angularis).

Венозная система органа зрения

1 – надблоковая вена,

2 – угловая вена,

3 – вортикозные вены,

4 – лицевая вена,

5 – глубокая вена лица,

6 – занижнечелюстная вена,

7 – верхнечелюстная вена,

8 – крыловидное венозное сплетение,

9 – нижняя глазная вена,

10 – пещеристое сплетение,

11 – верхняя глазная вена,

12 – надглазничная вена.

Отток венозной крови непосредственно из глазного яблока происходит в основном по внутренней (ретинальной) и наружной (ресничной) сосудистым системам глаза. Первая представлена центральной веной сетчатки, вторая – четырьмя вортикозными венами.

Центральная вена сетчатки (v.centralis retinae) сопровождает соответствующую артерию и имеет такое же, как она, распределение. В стволе зрительного нерва соединяется с центральной артерией сетчатки в так называемый центральный соединительный тяж посредством отростков, отходящих от мягкой мозговой оболочки. Впадает либо непосредственно в пещеристый синус (sinus cavernosus), либо предварительно в верхнюю глазную вену (v.oplithalmica superior).

Вортикозные вены (vv. vorticosae) отводят кровь из хориоидеи, ресничных отростков и большей части мышц ресничного тела, а также радужки. Они просекают склеру в косом направлении в каждом из квадрантов глазного яблока на уровне его экватора. Верхняя пара вортикозных вен впадает в верхнюю глазную вену, нижняя – в нижнюю.

Отток венозной крови из вспомогательных органов глаза и глазницы происходит по сосудистой системе, которая имеет сложное строение и характеризуется рядом очень важных в клиническом отношении особенностей. Все вены этой системы лишены клапанов, вследствие чего отток по ним крови может происходить как в сторону пещеристого синуса, т. е. в полость черепа, так и в систему вен лица, которые связаны с венозными сплетениями височной области головы, крыловидного отростка, крылонебной ямки, мыщелкового отростка нижней челюсти. Кроме того, венозное вплетение глазницы анастомозирует с венами решетчатых пазух и носовой полости. Все эти особенности и обусловливают возможность опасного распространения гнойной инфекции с кожи лица (фурункулы, абсцессы, рожистое воспаление) или из околоносовых пазух в пещеристый синус.

Источник