Давление газа на стенки сосуда вызывается ударами

Анонимный вопрос

30 января 2018 · 4,8 K

Люблю фантастику, вязание, начинающий садовод

Давление газа на стенки сосудов вызывается ударами молекул газа.

У газов нет ни формы ни постоянного объема. Они могут заполнить любой объем.

Количество молекул в каждом кубическом сантиметре увеличивается при сжатии (уменьшается при расширении) от этого число ударов о стенки сосуда увеличивается (уменьшается). Поэтому чем больший сосуд газ заполняет, тем меньше давление и наоборот.

Газ одинаково давит по всем направлениям, как пример -когда надуваешь воздушный шар, то он надувается равномерно.

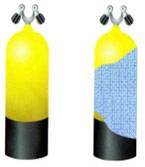

Если газ находиться в маленьком объеме, то давление на стенки становится огромным, поэтому газ удобнее и безопаснее заключать в специальные прочные стальные баллоны.

Люблю простые слова для вещей, toki pona.

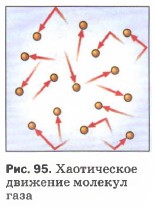

Давление газа вызывается ударами молекул о стенки сосуда, т.к. молекулы хаотически движутся и постоянно соударяются друг с другом и со всеми встреченным препятствиями.

Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа?

бегаю марафоны, люблю Таню

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеального газа:

p=1/3 * m0 * n * υ²

Концентрацию молекул газа n находят как отношение числа молекул N к объему газа V:

n = N/V

Тогда имеем:

p=m0 *N * υ²/3V

Произведение массы одной молекулы m0 на количество молекул N по смыслу есть масса газа m, поэтому:

p=m * υ²/3V

Подставив в эту формулу исходные данные, можно вычислить какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа.

Прочитать ещё 1 ответ

По Эйнштейну, чем ближе тело или частица к скорости света, тем огромнее становится его масса. И вот,в Большом адронном коллайдере, протоны и ионы, движутся почти со скоростью света, и что это значит?

Сусанна Казарян, США, Физик

Релятивистской массы нет в природе и, согласно релятивистской механике Эйнштейна, масса остаётся инвариантной и равной массе покоя всегда, независимо от скорости (недоверчивым сюда).

Темп роста энергии частицы (E) с ростом скорости β = v/c (в единицах скорости света c) получен мною здесь. Если тело обладало скоростью β₁ = 0,9 при энергии Е₁, то для достижения скорости β₂ = 0,9…999 (n девятoк после запятой), потребуется энергия E₂ = (3,16)ⁿ⁻¹⋅Е₁. Получается, что с каждой новой девяткой в величине скорости (β), энергия должна быть увеличена в 3,16 раз. Таким образом, неограниченный рост числа девяток (n) в численном значении скорости (β), приводит к неограниченному росту энергии.

Mаксимальная скорость зарегистрированного материального объекта (протона), ускоренного до околосветовых скоростей в космическом пространстве, равна β = 0,9…999 (всего 23 девятки), а соответствующая энергия, E ~ 10¹¹ ГэВ. Области в галактиках и механизмы ускорения до этих скоростей пока неизвестны. Максимальные энергии столкновения протонов, достигнутые на ускорителе БАК (LHC) в ЦЕРН, равны 1,3×10⁴ ГэВ, что в системе отсчёта неподвижной мишени соответствует энергии протона = 9×10⁷ ГэВ или скорости протона β = 0,999 999 999 999 9999 (16 девяток). В обоих случаях масса протона остаётся неизменной и равной массе покоя, 0.938 ГэВ.

Согласно релятивистской механике, со скоростью света (β = 1) могут лететь только безмассовые частицы (фотоны), но и у них есть недостаток − они не могут лететь медленнее.

Прочитать ещё 11 ответов

Как кинетическая энергия тела зависит от массы самого тела?

Легче всего посмотреть на формулу:

(Что-то картинка с формулой не вставилась здесь. Я её в комментарий вставил)

Здесь m – это масса, v – скорость частицы, c – инвариантная скорость.

Тут есть одна тонкость. Если масса равна нулю (как у фотона), то скорость v обязательно равна c, и первое слагаемое превращается в неопределённость 0/0. Формула становится непригодной.

В этом случае кинетическая энергия (она же полная, так как энергия покоя равна нулю) не зависит ни от массы, ни от скорости, а зависит от импульса: Ek = pc. Здесь p – импульс частицы.

Прочитать ещё 1 ответ

Как учёные обнаружили, что скорость света — предел?

Все слышали про общую теорию относительности, и все примерно представляют себе ее тезисы. Вспомним один из них.

Время относительно. Это буквально означает, что если двигаться мимо совершенно точных и исправных часов (с любой скоростью), они покажутся вам идущими медленно. Одна секунда на них будет длиться для вас дольше секунды — тем дольше, чем быстрее вы двигаетесь. Но та же одна секунда этих часов будет длиться ровно одну секунду для того, кто в этот момент просто стоит возле них.

То же происходит с пространством. Если вы двигаетесь навстречу шару и каким-нибудь образом успеете на ходу измерить его диаметр, выставив линейку по направлению движения, окажется, что шар для вас стал сплюснутым. Да, верно: тем более сплюснутым, чем быстрее вы двигаетесь.

И вот мы двигаемся все быстрее. Еще быстрее, еще быстрее. Шары на нашем пути сплющиваются, часы на нашем пути замедляются. Они делают это с экспоненциальной скоростью: сначала чтобы заметить разницу нужно разогнаться очень сильно, чуть позже уже малейший прирост в скорости будет давать заметный невооруженным взглядом эффект сжатия. И так до тех пор, пока… пока все шары вокруг вас не станут дисками нулевой толщины с нулевым расстоянием между ними. Пока все часы не остановятся. Расстояние до любого объекта впереди или позади будет равно нулю, секунда на чужих часах будет длиться бесконечно. С вашей точки зрения вы будете находиться во всех точках своей траектории одновременно, а понятие времени или изменения просто исчезнет. Прошлое и будущее, равно как направления «вперед» и «назад» перестанут иметь для вас смысл.

Конечно, сделать этого вы не сможете, потому что у вас есть масса: вы сможете бесконечно приближаться к этой границе, но никогда не достигнете ее. Это асимптота на графиках восприятия пространства и времени. Но у света массы нет, и для него те же графики совпадают с асимптотами.

Строго говоря, называть эту скорость «скоростью света» не совсем точно. Это предел кривизны пространства и времени. Что угодно, не имеющее массы, окажется именно в этом пределе. Свету повезло быть именно такой сущностью, но с тем же успехом мы могли бы назвать эту величину «скоростью немассивных тел».

Свет движется с этой скоростью, потому что у него нет массы, а не сама скорость стала максимальной благодаря свету. Забудьте про свет. Представьте себе, каково быть объектом без массы, для которого перестало существовать время и пространство. Скорость — это расстояние, проходимое в единицу времени. Как можно развить скорость еще выше, когда расстояния и времени для вас уже не существует?

Прочитать ещё 14 ответов

Источник

Глава 3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Мы уже знаем, что газы, в отличие от твёрдых тел и жидкостей, заполняют весь сосуд, в котором они находятся. Например, стальной баллон для хранения газов, камера автомобильной шины или волейбольный мяч. При этом газ оказывает давление на стенки, дно и крышку баллона, камеры или любого другого тела, в котором он находится. Давление газа обусловлено иными причинами, чем давление твёрдого тела на опору.

Известно, что молекулы газа беспорядочно движутся. При своём движении они сталкиваются друг с другом, а также со стенками сосуда, в котором находится газ (рис. 95). Молекул в газе много, потому и число их ударов очень велико. Например, число ударов молекул воздуха, находящегося в комнате, о поверхность площадью 1 см2 за 1 с выражается двадцатитрёхзначным числом. Хотя сила удара отдельной молекулы мала, но действие всех молекул на стенки сосуда значительно, оно и создаёт давление газа.

Итак, давление газа на стенки сосуда (и на помещённое в газ тело) вызывается ударами молекул газа.

Рассмотрим следующий опыт. Под колокол воздушного насоса помещают завязанный резиновый шарик. Он содержит небольшое количество воздуха (рис. 96, а) и имеет неправильную форму. Затем насосом откачивают воздух из-под колокола. Оболочка шарика, вокруг которой воздух становится всё более разреженным, постепенно раздувается и принимает форму шара (рис. 96, б).

Как объяснить этот опыт?

В нашем опыте движущиеся молекулы газа непрерывно ударяют о стенки шарика внутри и снаружи. При откачивании воздуха число молекул в колоколе вокруг оболочки шарика уменьшается. Но внутри завязанного шарика их число не изменяется. Поэтому число ударов молекул о внешние стенки оболочки становится меньше, чем число ударов о внутренние стенки. Шарик раздувается до тех пор, пока сила упругости его резиновой оболочки не станет равной силе давления газа. Оболочка шарика принимает форму шара. Это показывает, что газ давит на её стенки по всем направлениям одинаково. Иначе говоря, число ударов молекул, приходящихся на каждый квадратный сантиметр площади поверхности, по всем направлениям одинаково. Одинаковое давление по всем направлениям характерно для газа и является следствием беспорядочного движения огромного числа молекул.

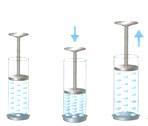

Попытаемся уменьшить объём газа, но так, чтобы масса его осталась неизменной. Это значит, что в каждом кубическом сантиметре газа молекул станет больше, плотность газа увеличится. Тогда число ударов молекул о стенки сосуда возрастёт, т. е. возрастёт давление газа. Это можно подтвердить опытом.

На рисунке 97, а изображена стеклянная трубка, один конец которой закрыт тонкой резиновой плёнкой. В трубку вставлен поршень. При вдвигании поршня объём воздуха в трубке уменьшается, т. е. газ сжимается (рис. 97, б). Резиновая плёнка при этом выгибается наружу, указывая на то, что давление воздуха в трубке увеличилось.

Наоборот, при увеличении объёма этой же массы газа число молекул в каждом кубическом сантиметре уменьшится. От этого уменьшится число ударов о стенки сосуда — давление газа станет меньше. Действительно, при вытягивании поршня из трубки объём воздуха увеличивается, плёнка прогибается внутрь сосуда (рис. 97, в). Это указывает на уменьшение давления воздуха в трубке. Такие же явления наблюдались бы, если бы вместо воздуха в трубке находился любой другой газ.

Итак, при уменьшении объёма газа его давление увеличивается, а при увеличении объёма давление уменьшается при условии, что масса и температура газа остаются неизменными.

А как изменится давление газа, если нагреть его при постоянном объёме? Известно, что скорость движения молекул газа при нагревании увеличивается. Двигаясь быстрее, молекулы будут ударять о стенки сосуда чаще. Кроме того, каждый удар молекулы о стенку сосуда станет сильнее. Вследствие этого стенки сосуда будут испытывать большее давление.

Следовательно, давление газа в закрытом сосуде тем больше, чем выше температура газа, при условии, что масса газа и объём не изменяются.

Из этих опытов можно сделать общий вывод, что давление газа тем больше, чем чаще и сильнее молекулы ударяют о стенки сосуда.

Для хранения и перевозки газов их сильно сжимают. При этом давление их возрастает, газы приходится заключать в специальные, очень прочные стальные баллоны (рис. 98). В таких баллонах, например, содержат сжатый воздух в подводных лодках, кислород, используемый при сварке металлов.

Вопросы

1. Какие свойства газов отличают их от твёрдых тел и жидкостей?

2. Как объясняют давление газа на основе учения о движении молекул?

3. Как можно на опыте показать, что газ производит давление на стенки сосуда, в котором он находится?

4. Из чего можно заключить, что газ производит одинаковое давление по всем направлениям?

5. Почему давление газа увеличивается при сжатии и уменьшается при расширении?

6. Почему сжатые газы содержат в специальных баллонах?

Задание

Надуйте воздушный шарик и крепко его завяжите. Положите в любую ёмкость. Вначале облейте его водой, охлаждённой в морозильной камере (до 5°С), затем горячей водой (70°С). Дайте объяснение наблюдаемому явлению.

Источник

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Учебник «Физика. 7 кл.» А.В. Перышкин – М. : Дрофа, 2011 г.

Тип урока: комбинированный на основе

исследовательской деятельности.

Цели:

- установить причину существования давления в

газах с точки зрения молекулярного строения

вещества; - выяснить:

- от чего зависит давление газа

- как можно его изменить.

Задачи:

- сформировать знания о давлении газа и природе

возникновения давления на стенки сосуда, в

котором находится газ; - сформировать умение объяснять давление газа на

основе учения о движении молекул, зависимости

давления от объема при постоянной массе и

температуре, а также и при изменении температуры; - развить общеучебные знания и умения: наблюдать,

делать выводы; - способствовать привитию интереса к предмету,

развития внимания, научного и логического

мышления учащихся.

Оборудование и материалы к уроку:

компьютер, экран, мультимедиапроектор,

презентация к уроку, колба с пробкой, штатив,

спиртовка, шприц, воздушный шар, пластиковая

бутылка с пробкой.

План урока:

- Проверка домашнего задания.

- Актуализация знаний.

- Объяснение нового материала.

- Закрепление пройденного материала на уроке.

- Итог урока. Домашнее задание.

ХОД УРОКА

Я предпочитаю то, что можно увидеть, услышать и

изучить. (Гераклит) (Слайд 2)

– Это девиз нашего урока

– На прошлых уроках мы с вами узнали о давлении

твердых тел, от каких физических величин зависит

давление.

1. Повторение пройденного материала

(Слайд 3)

1. Что такое давление?

2. От чего зависит давление твердого тела?

3. Как давление зависит от силы, приложенной

перпендикулярно опоре? Каков характер этой

зависимости?

4. Как давление зависит от площади опоры? Каков

характер этой зависимости?

5. В чем причина давления твердого тела на опору?

(Слайд 4)

Качественная задача.

Одинаковы ли силы, действующие на опору, и

давление в обоих случаях? Почему?

Проверка знаний. Тестирование (проверка и

взаимопроверка)

(Слайд 5)

Тест

1. Физическая величина, имеющая размерность

паскаль (Па), называется:

а) сила; б) масса; в) давление; г) плотность.

2. Силу давления увеличили в 2 раза. Как

изменится давление?

а) уменьшится в 2 раза; б) останется прежним; в)

увеличится в 4 раза; г) увеличится в 2 раза.

3. Давление можно рассчитать по формуле:

4. Какое давление на пол оказывает ковёр весом 200

Н, площадью 4 м2?

а) 50 Па; б) 5 Па; в) 800Па; г) 80 Па.

5. Два тела равного веса поставлены на стол.

Одинаковое ли давление они производят на стол?

(Слайд 6)

Ответы:

- в

- г

- в

- а

- а

2. Актуализация знаний (в форме беседы)

(Слайд 7)

– Почему воздушные шары и мыльные пузыри

круглые?

Учащиеся надувают воздушные шары.

– Чем мы заполнили шары? (Воздухом) Чем еще

можно заполнить шары? (Газами)

– Предлагаю сжать шары. Что вам мешает сжать

шары? Что действует на оболочку шара?

– Возьмите пластиковые бутылки, закройте

пробкой и попробуйте сжать.

– О чем пойдет речь на уроке?

(Слайд 8)

– Тема урока: Давление газа

3. Объяснение нового материала

Газы, в отличии от твёрдых тел и жидкостей,

заполняют весь сосуд, в котором находятся.

Стремясь расшириться, газ оказывает давление на

стенки, дно и крышку любого тела, с которым он

соприкасается.

(Слайд 9) Картинки стальных баллонов, в которых

находится газ; камеры автомобильной шины; мяча

Давление газа обусловлено иными причинами, чем

давление твердого тела на опору.

(Слайд 10)

Вывод: давление газа на стенки сосуда

(и на помещенное в газ тело) вызывается ударами

молекул газа.

Например, число ударов молекул воздуха,

находящегося в комнате, о поверхность площадью 1

см2 за 1 с выражается двадцатитрехзначным

числом. Хотя сила удара отдельной молекулы мала,

но действие всех молекул на стенки сосуда

значительно, оно и создает давление газа.

Учащиеся самостоятельно работают с учебником.

Читают опыт с резиновым шаром под колоколом. Как

объяснить этот опыт? (стр.83 рис. 91)

Учащиеся объясняют опыт.

(Слайд 11) Просмотр видеофрагмента с объяснением

опыта для закрепления материала.

(Слайд 12) Минутка отдыха. Зарядка для глаз.

(Слайд 13)

«Ощущение тайны – наиболее прекрасное

из доступных нам переживаний. Именно это чувство

стоит у колыбели настоящей науки».

Альберт Эйнштейн

(Слайд 14) ИМЕЮТ ЛИ ГАЗЫ ОБЪЁМ? ЛЕГКО ЛИ ИЗМЕНИТЬ

ОБЪЁМ ГАЗОВ? ЗАНИМАЮТ ЛИ ГАЗЫ ВЕСЬ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ИМ ОБЪЁМ? ПОЧЕМУ?ПОЧЕМУ? ИМЕЮТ ЛИ

ГАЗЫ ПОСТОЯННЫЙ ОБЪЁМ И СОБСТВЕННУЮ ФОРМУ?

ПОЧЕМУ?

рис. 92 стр. 84

(Слайд 15) У учащихся сделаны модели из шприцов.

Выполнение опыта.

Учащиеся делают вывод: при уменьшении объёма

газа его давление увеличивается, а при

увеличении объёма давление уменьшается при

условии, что масса и температура газа остаются

неизменными.

(Слайд 16) Опыт с колбой

– Как изменится давление газа, если нагреть его

при постоянном объеме?

При нагревании давление газа в колбе будет

постепенно возрастать до тех пор, пока пробка не

вылетит из склянки.

Учащиеся делают вывод: давление газа в закрытом

сосуде тем больше, чем выше температура газа,при

условии, что масса газа и объём не изменяются.

(Слайд 17)

Газы, заключенные в сосуде, можно сжимать или

сдавливать, уменьшая при этом их объем. Сжатый

газ равномерно распределяется во всех

направлениях. Чем сильнее вы сжимаете газ, тем

выше будет его давление.

Учащиеся делают вывод: давление газа тем больше,

чем чаще и сильнее молекулы ударяют о стенки

сосуда

4. Закрепление пройденного материала на

уроке.

(Слайд 18) Подумай-ка

– Что происходит с молекулами газа при

уменьшении объёма сосуда, в котором находится

газ?

- молекулы начинают быстрее двигаться,

- молекулы начинают медленнее двигаться,

- среднее расстояние между молекулами газа

уменьшается, - среднее расстояние между молекулами газа

увеличивается.

(Слайд 19) Сравни-ка свои ответы

- Чем вызвано давление газа?

- Почему давление газа увеличивается при его

сжатии и уменьшается при расширении? - Когда давление газа больше: в холодном или

горячем состоянии? Почему?

Ответ 1. Давление газа вызвано ударами молекул

газа о стенки сосуда или о помещенное в газ тело

Ответ 2. При сжатии плотность газа увеличивается,

из-за чего возрастает число ударов молекул о

стенки сосуда. Следовательно, увеличивается и

давление. При расширении плотность газа

уменьшается, что влечет за собой уменьшение

числа ударов молекул о стенки сосуда. Поэтому

давление газа уменьшается

Ответ 3. Давление газа больше в горячем состоянии.

Это связано с тем, что молекулы газа при

повышении температуры начинают двигаться

быстрее, из-за чего удары их становятся чаще и

сильнее.

(Слайд 20) Качественные задачи. (Сборник задач по

физике В.И. Лукашик, Е.В.Иванова, Москва

«Просвещение» 2007 г. стр. 64)

1. Почему при накачивании воздуха в шину

автомобиля с каждым разом становится все труднее

двигать ручку насоса?

2. Массы одного и того же газа, находящегося в

разных закрытых сосудах при одинаковой

температуре, одинаковы. В каком из сосудов

давление газа наибольшее? Наименьшее? Ответ

объясните

(Слайд 21)

3. Объясните появление вмятины на мяче

Мяч при комнатной температуре

Мяч на снегу в морозный день

(Слайд 22)

Решать загадки можно вечно.

Вселенная ведь бесконечна.

Спасибо всем нам за урок,

А главное, чтоб был он впрок!

Рефлексия.

5. Итог урока

Домашнее задание: §35

Источник