Давление в капиллярах сосудов

Капиллярное давление – гидростатическое давление крови в капиллярах. Прямым измерением величины К. д. в капиллярах показано, что в артериальном отделе капилляра давление выше, чем в венозном. За счет этой разницы в давлении создается определенная скорость движения крови через капилляр и обеспечивается возможность транскапиллярного обмена веществ, осуществляемого на основе фильтрации и абсорбции жидкости через капиллярную стенку (см. Капиллярное кровообращение, Микроциркуляция).

Движение жидкости через капиллярную стенку происходит за счет разности гидростатического давления крови и гидростатического давления окружающей ткани (так наз. эффективного гидростатического давления), а также под действием разности величин осмоонкотического давления крови и межклеточной жидкости.

При расчете фильтрационного давления следует учитывать, что перемещение плазмы или тканевой жидкости осуществляется в сторону меньшего гидростатического и большего осмотического давления. Поэтому в общем виде величина фильтрационного (Pф) давления (в мм рт. ст.) может быть вычислена по формуле:

Рф = (Pк – Pтк) – (πпл – πтк),

где величины Рк и Ртк – величины капиллярного давления крови и гидростатического давления тканевой жидкости; πпл и πтк – величины осмоонкотического давления плазмы крови в капилляре и тканевой жидкости.

При положительном значении величины фильтрационного давления (Рф>0) происходит фильтрация жидкости из капилляра, а при отрицательном (Рф < 0) – ее абсорбция. Так, напр., для капилляров ногтевого ложа человека были получены следующие значения: давление в артериальном отделе капилляра (Pка) 30 мм рт. ст.; давление в венозном его конце (Ркв) – 15 мм рт. ст.; давление межклеточной жидкости (Ртк) – 8 мм рт. ст.; осмоонкотическое давление плазмы крови (πпл) – 25 мм рт. ст. и тканевой жидкости (πтк) – 10 мм рт. ст.

После подставления этих значений в формулу получается для артериального (Рфа) и венозного (Рфв) отделов капилляра соответственно:

Рфа = 7 мм рт. ст.

Рфв = – 8 мм рт. ст.

Следовательно, процесс фильтрации из капилляров в межклеточную жидкость осуществлялся под давлением 7 мм рт. ст., а обратный ток жидкости в просвет капилляра – под давлением 8 мм рт. ст.

В норме величина скорости фильтрации жидкости практически равна скорости ее реабсорбции. Лишь небольшая часть межклеточной жидкости поступает, помимо кровеносных капилляров, в просвет лимфатических капилляров и в виде лимфы возвращается в кровеносное русло по лимфатической системе (см. Лимфообразование).

Изменение одного из параметров равновесия приводит к изменению остальных параметров и, как следствие, к восстановлению динамического равновесия между интенсивностью процессов фильтрации и абсорбции. Так, увеличение капиллярного гидростатического давления (Рк) приводит к усилению фильтрации воды из капилляра, в результате чего вторично развивается повышение гидростатического давления (Ртк) и снижение осмоонкотического давления тканевой жидкости (πтк). Одновременно возрастает осмоонкотическое давление белков плазмы крови, вызывающее усиление абсорбции жидкости в венозном конце капилляра. Т. о., усиление фильтрации вызывает соответствующее повышение абсорбции жидкости.

В почечных канальцах, где величина Капиллярного давления достигает 70 мм рт. ст., в результате усиления процессов фильтрации резко возрастает концентрация белков. Величина осмо-онкотического давления при этом может достигать 35 мм рт. ст. и способствовать процессу реабсорбции жидкости в кровеносную систему.

Состояние такого динамического равновесия между процессами фильтрации и абсорбции присуще здоровому организму. В условиях патологии это равновесие нарушается и развиваются отеки (см. Отек). Напр., при сердечно-сосудистой декомпенсации венозное давление стойко повышается, что приводит в свою очередь к стойкому повышению капиллярного гидростатического давления плазмы крови. В результате происходит усиление фильтрации жидкости из капилляра в межклеточное пространство без усиления абсорбции жидкости в венозную систему. Аналогично, чрезмерное падение содержания белков в плазме (напр., при голоде, нефрозах и т. д.) приводит к падению осмоонкотического давления плазмы и развитию гипоонкотического отека.

Регуляция К. д., по мнению ряда исследователей, осуществляется не с помощью перицитов (клеток Руже), как предполагал А. Крог, а с помощью прекапиллярного сфинктера мышечного слоя метартериолы (прекапиллярной артериолы). Тонус прекапиллярного сфинктера находится под симпатическим и гуморальным контролем промежуточных продуктов обмена веществ, вазоактивных веществ и медиаторов, к действию которых сфинктер очень чувствителен. Роль ц. н. с. в регуляции К. д. изучена еще недостаточно.

При сокращении сфинктера (т. е. вазоконстрикции метартериолы) снижение К. д. способствует абсорбции тканевой жидкости в просвет капилляра и ее оттоку в венозную систему. В этих условиях К. д. может стать равным венозному. При вазодилатации метартериолы К. д. возрастает, становится выше венозного давления и начинается кровоток в капилляре.

В экспериментах показано, что эритроцит при прохождении через капилляр закупоривает его просвет, вследствие чего происходит незначительное снижение К. д. в дистальном отрезке капилляра (эритроцит при этом играет роль поршня). После прохождения эритроцита К. д. в этом участке восстанавливается. Поршневой механизм прохождения эритроцитов способствует процессу фильтрации через стенку капилляра. Этому же способствует конвекция межклеточной жидкости.

В диагностике измерение Капиллярного давления практического применения не нашло. В экспериментах измерение К. д. осуществляют прямым или косвенным методами. Для прямого его измерения под контролем специально приспособленного капилляроскопа (см. Капилляроскопия) с помощью микроманипулятора вводят в полость капилляра ногтевого ложа человека стеклянную микроканюлю, соединенную с микроманометром. Так же измеряют К. д. у животных в острых опытах.

С помощью прозрачной раздуваемой мембраны, прижимающей исследуемый капилляр к стеклу, под контролем микроскопа определяют косвенным путем давление в капиллярах брыжейки, микрососудов уха подопытных животных. См. также Капилляры, Кровяное давление.

Библиография: Гидродинамика кровообращения, пер. с ин., под ред. С. А. Регирера” с. 252, М., 1971, библиогр.; Фолков Б. и Нил Э. Кровообращение, пер. с англ., М., 1976; Чернух А. М., Александров П. Н. и Алексеев О. В. Микроциркуляция, М., 1975, библиогр.; Шошенко К. А. Кровеносные капилляры, Новосибирск, 1975, библиогр.; Handbook of physiology, Sect. 2 – Circulation, ed. by W. F. Hamilton, v. 2, Washington, 1963.

H. K. Сараджев.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 декабря 2019; проверки требуют 3 правки.

Капиллярным давлением ( [Па]) (англ. capillary pressure) называют разность давлений, возникающую вследствие искривления поверхности жидкости. Такую поверхность имеют, например, капли в эмульсиях и туманах, капиллярные мениски.

В русскоязычной научной литературе вместо термина “капиллярное давление” могут использоваться понятия “лапласово давление” или “давление Лапласа”.

Теория[править | править код]

Обозначим давление под искривлённой поверхностью жидкости – , давление под плоской поверхностью – .

Капиллярное давление определяется уравнением

,

при этом знак капиллярного давления зависит от знака кривизны.

Так, выпуклые поверхности имеют положительную кривизну: центр кривизны выпуклой поверхности находится внутри соответствующей фазы (в данном случае – внутри жидкости). Тогда согласно уравнению (1) капиллярное давление положительно, то есть давление под выпуклой поверхностью жидкости больше, чем давление под плоской поверхностью. Пример дисперсной частицы с выпуклой поверхностью – капля жидкости в аэрозоле или эмульсии. Выпуклую поверхность имеет мениск несмачивающей жидкости в капилляре.

Вогнутые поверхности, наоборот, имеют отрицательную кривизну, поэтому капиллярное давление отрицательно (этому случаю отвечает знак в уравнении (1)). Давление жидкости под вогнутой поверхностью меньше, чем под плоской. Пример вогнутой поверхности – мениск смачивающей жидкости в капилляре.

В качестве следствия также можно заметить, что избыточное давление Лапласа (точнее, сила, создающаяся под влиянием давления Лапласа) всегда сонаправлена радиус-вектору кривизны рассматриваемой поверхности .

Закон Лапласа[править | править код]

Капиллярное давление зависит от коэффициента поверхностного натяжения и кривизны поверхности. Эту связь описывает закон Лапласа (1805). Для вывода уравнения капиллярного давления найдём условие, при котором газовый пузырёк объёмом внутри жидкости сохраняется неизменным, то есть не расширяется и не сжимается. Равновесной форме соответствует минимальное значение энергии Гиббса. При увеличении радиуса пузырька на малую величину изменение энергии Гиббса будет равно

где – поверхность сферического пузырька радиусом r.

При термодинамическом равновесии фаз должно выполняться условие минимума энергии Гиббса (); отсюда получаем

В итоге находим связь между капиллярным давлением и радиусом кривизны r для вогнутой сферической поверхности:

Отрицательный знак капиллярного давления показывает, что внутри газового пузырька давление больше, чем давление в окружающей его жидкости. Именно по этой причине пузырёк не «схлопывается» под давлением окружающей его жидкости.

Для выпуклой же сферической поверхности получим

Заметим, что положительное капиллярное давление сжимает каплю[1].

Уравнения (3) и (4) представляют закон капиллярного давления Лапласа для сферической поверхности. Для поверхности произвольной формы закон Лапласа имеет вид

где – главные радиусы кривизны.

Для цилиндрической поверхности радиусом второй главный радиус кривизны , поэтому

то есть в 2 раза меньше, чем для сферической поверхности радиусом r.

Величина

определяет среднюю кривизну поверхности. Таким образом, уравнение Лапласа (5) связывает капиллярное давление со средней кривизной поверхности жидкости

Ограничения для закона Лапласа и его применение[править | править код]

Закон Лапласа имеет определённые ограничения. Он выполняется достаточно точно, если радиус кривизны поверхности жидкости ( – молекулярный размер). Для нанообъектов это условие не выполняется, так как радиус кривизны соизмерим с молекулярными размерами.

Закон капиллярного давления имеет большое научное значение. Он устанавливает фундаментальное положение о зависимости физического свойства (давления) от геометрии, а именно от кривизны поверхности жидкости. Теория Лапласа оказала значительное влияние на развитие физикохимии капиллярных явлений, а также на некоторые другие дисциплины. Например, математическое описание искривлённых поверхностей (основы дифференциальной геометрии) было выполнено К. Гауссом именно в связи с капиллярными явлениями.

Закон Лапласа имеет много практических приложений в химической технологии, фильтрации, течении двухфазных потоков и т.д. Уравнение капиллярного давления используют во многих методах измерения поверхностного натяжения жидкостей. Закон Лапласа часто называют первым законом капиллярности.

Литература[править | править код]

- ↑ Сумм Б.Д. Основы коллоидной химии. – 1-е изд. – М.: Академия, 2006. – 240 с. – ISBN 5-7695-2634-3.

Источник

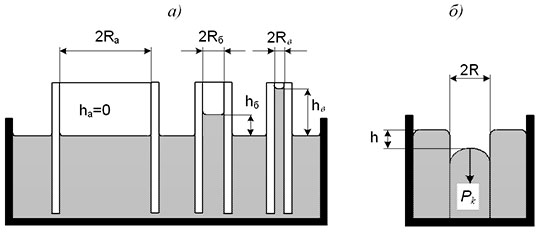

В основе капиллярного контроля лежит явление капиллярности, которое проще всего наблюдать на следующем опыте. В широкий сосуд с жидкостью опускаются капилляры – тонкие трубки. Как только торец капилляра смачивается жидкостью, то в капилляре жидкость поднимается гораздо выше уровня в сосуде. Высота капиллярного подъема h вычисляется по формуле:

где R – радиус капилляра, ρ – плотность жидкости, g – ускорение силы тяжести. Как видно из формулы, чем больше смачивание, тем больше капиллярный подъем. Радиус же капилляра обратно пропорционален h, т.е. чем меньше радиус, тем больше капиллярный подъем.

Влияние радиуса капилляра на высоту подъема жидкости:

а) смачивающая капилляр жидкость; б) несмачивающая жидкость

Отсюда следует: чем тоньше капиллярная трещина, тем глубже будет проникать в нее дефектоскопическая жидкость. При технологической операции проявления очень важно, чтобы проявителя было как можно меньше. Тогда индикаторная жидкость будет более эффективно извлекаться капиллярными силами проявителя из дефекта и образовывать след на поверхности слоя проявителя, т.е. дефект будет обнаружен.

Для любых жидкостей можно подсчитать радиус трубки, при котором явление капиллярности не проявляется, когда подъём жидкости пренебрежимо мал. Для воды, например, подъём в стеклянных трубках диаметром около 3,6 мм уже не наблюдается невооруженным глазом, т.е. капиллярами условно можно считать трубки диаметром менее 3,0 мм и соответственно дефекты (трещины, поры и др.) раскрытием менее 3 мм можно считать тоже капиллярными.

Как наблюдается на практике и видно на рисунках, при контакте жидкости с твердой плоской поверхностью или стенками капилляра граница раздела «жидкость – твердая стенка – газ» всегда искривляется. В капиллярных трубках жидкость (точнее, граница газа и жидкости) прогибается с кривизной радиусом r, образуется поверхность, которую называют мениском. В капилляре в случае смачивания мениск вогнутый, в случае несмачивания – выпуклый.

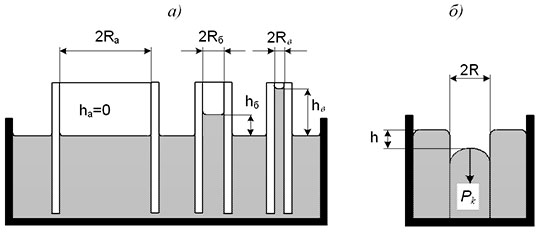

В этих примерах силы смачивания можно рассматривать как силы, приложенные к линии соприкосновения жидкости и твердого тела (капилляра). Их можно рассматривать также как силу натяжения поверхности мениска, образуемого жидкостью в капилляре. Эта поверхность представляет собой растянутую куполообразную пленку, стремящуюся сократиться. Отсюда вводится понятие капиллярного давления, равное отношению действующей на мениск силы к площади поперечного сечения трубки: (формула Лапласа).

Капиллярное давление в щели с плоскими параллельными стенками, расположенными на расстоянии H друг от друга, рассчитывается по аналогичной формуле.

Извлечение жидкости капилляром меньшего радиуса из капилляра большего радиуса (R1 > R2). Модель технологической операции проявления

Формулы закона Лапласа (Пьер-Симон Лаплас, 1806 г.) определяют зависимость капиллярного давления Рк от средней кривизны поверхности раздела граничащих фаз (например, воды и воздуха в капилляре) и поверхностного натяжения σ.

Капиллярное давление – это разность давлений по обе стороны искривленной поверхности раздела фаз (жидкость – пар или двух жидкостей), находящихся в капилляре, вызванная поверхностным (межфазным) натяжением. Капиллярное давление, как и высота подъёма, увеличивается с увеличением смачиваемости и уменьшением радиуса капилляра. В трубках с меньшим диаметром жидкость поднимается на большую высоту, чем в трубках с большим диаметром, т.к. при этом капиллярное давление больше.

В случае если жидкость в одном капилляре привести в контакт с другим капилляром меньшего радиуса, то жидкость из первого капилляра будет извлекаться и перетекать во второй на высоту, соответствующую радиусу второго капилляра. Может произойти так, что в сосуде на дне жидкости не останется вообще, она вся уйдет в более тонкие капилляры.

Аналогичные процессы происходят и при проявлении пористым проявителем. Пенетрант извлекается из капиллярного дефекта порами капиллярного порошкового проявителя (их величина пропорциональна расстоянию между частицами порошка). Процесс идет тем быстрее, чем меньше поры порошкового проявителя. Одновременно происходят и другие явления (диффузия, адсорбция и др.).

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что смачивание является непременным условием проявления капиллярности и, следовательно, необходимым условием реализации капиллярного неразрушающего контроля. В этой статье рассмотрены причины заполнения капилляров жидкими смачивающими средами, в частности, капиллярное давление Рк. Кинетика заполнения капилляров и законы миграции жидких дефектоскопических жидкостей в капиллярных несплошностях рассмотрены в соответствующем разделе.

Источник

Очень важным показателем состояния организма человека является давление крови.

Кровяное давление создаётся силой сокращения желудочков сердца и сопротивлением стенки сосуда.

В разных сосудах оно неодинаково. Разность давления в различных участках кровеносной системы обеспечивает непрерывный ток крови по сосудам из области большего давления в область меньшего.

Наиболее высоко давление крови в аорте ((120) мм рт. ст.). По мере продвижения крови по сосудам оно постепенно уменьшается, достигая наименьшей величины в верхней и нижней полых венах. В крупных венах грудной полости давление практически равно атмосферному. Давление крови в капиллярах снижается до (15) мм рт. ст.

Если давление крови резко снижается (например, при больших потерях крови), то органы не получают необходимое количество питательных веществ и кислорода. Состояние человека ухудшается: появляется слабость, сонливость, нарушается внимание и память. При низком давлении человек может потерять сознание, а без своевременной медицинской помощи – даже погибнуть.

Если кровяное давление повышается, то это тоже очень опасно. При резком увеличении давления тонкие стенки кровеносных сосудов могут разрушиться, и тогда происходит кровоизлияние.

Кровяное давление обычно измеряют в плечевой артерии с помощью манометра.

У здоровых людей в состоянии покоя в среднем давление равно (120) мм рт. ст. в момент сокращения сердца (максимальное давление), а в момент расслабления – (70)-(80) мм рт. ст. при расслабленном сердце (минимальное давление).

Стойкое повышение артериального давления у человека называют гипертонией.

Стойкое понижение артериального давления у человека называют гипотонией.

Скорость тока крови – важная характеристика кровообращения. В разных участках кругов кровообращения скорость движения крови различается. Она зависит от суммарного просвета сосудов и от сопротивления, которое оказывают стенки этих сосудов.

Самая большая скорость движения крови в аорте – примерно (0,5) м/с.

Поперечное сечение капилляров намного больше сечения аорты, поэтому в них скорость тока крови самая низкая – всего (0,5)-(1,2) мм/с. Низкая скорость движения крови по капиллярам обеспечивает обмен газов и веществ между кровью и тканями: кислород и питательные вещества успевают проникнуть в клетки, а продукты их жизнедеятельности и углекислый газ – поступить в кровь.

Перераспределение крови в организме

Снабжение кровью различных органов зависит от интенсивности их работы. К работающему органу, нуждающемуся в кислороде и питательных веществах, притекает больше крови, чем к органу, находящемуся в покое. Так, при выполнении физической работы к мышцам притекает большое количество крови. При этом уменьшается её приток к органам пищеварения. То есть, в организме всё время происходит перераспределение крови: через одни органы её протекает больше, а через другие – меньше.

Изменение кровоснабжения органа связано с изменением просветов его сосудов. Просвет кровеносных сосудов регулируется и нервной системой (сокращением мышечных стенок сосудов под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам из центральной нервной системы – эти изменения происходят рефлекторно), и биологически активными веществами (гуморальная регуляция).

Источник