Давление в сосудах большого круга кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

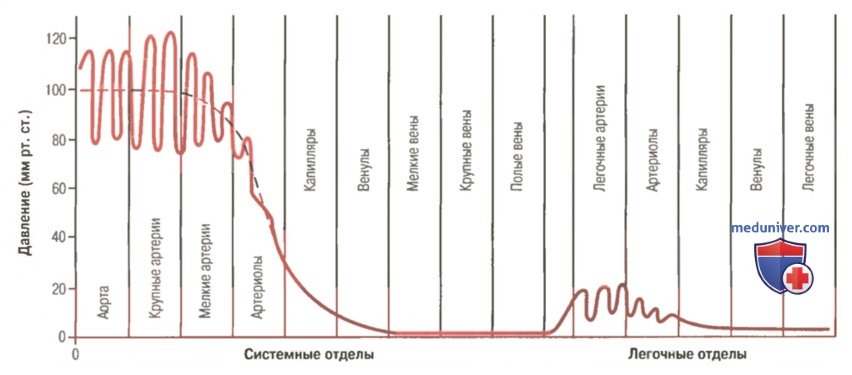

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Давление крови в различных отделах сосудистой системы у человека, находящегося в горизонтальном положении

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в статьях на сайте мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

– Также рекомендуем “Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

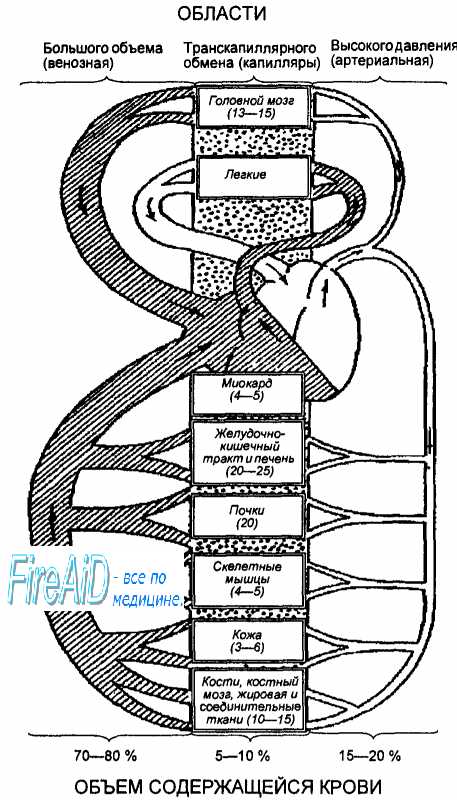

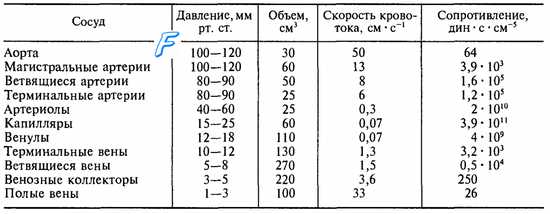

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”: Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).Давление и скорость кровотока в системе кровообращения уменьшаются от аорты до венул (см. табл. 9.2), а кровеносные сосуды становятся все более мелкими и многочисленными. В капиллярах скорость кровотока замедляется наиболее выраженно, что благоприятствует отдаче кровью веществ тканям. Для венозного отдела характерны низкий уровень давления и более медленная по сравнению с артериальным руслом скорость кровотока. Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения Сопоставление величин давления, кровотока и сопротивления сосудов в различных отделах сосудистого русла (табл. 9.2) свидетельствует о том, что внутрисосудистое давление от аорты до полых вен резко снижается, а объем крови в венозном русле, наоборот, возрастает. Следовательно, артериальное русло характеризуется высоким давлением и сравнительно небольшим объемом крови, а венозное — большим объемом крови и низким давлением. Считается, что в венозном русле содержится 75—80 % крови, а в артериальном — 15—17 % и в капиллярах — около 5 % (в диапазоне 3—10 %).

Цифры в скобках — величина кровотока в покое (в % к минутному объему), цифры внизу рисунка — содержание крови (в % к общему объему). Артериальная часть сердечно-сосудистой системы (светлая часть схемы) содержит всего 15—20 % общего объема крови и характеризуется высоким (относительно остальных отделов системы) давлением. В центре схемы находится область транскапиллярного обмена, т. е. капиллярных (обменных) сосудов, для обеспечения оптимальной функции которых служит, в основном, сердечно-сосудистая система. При этом в виде точек обозначено большое число капилляров в организме и огромная площадь их возможной поверхности во время функционирования органа или ткани, хотя цифры внизу указывают на сравнительно небольшой объем содержащейся в них крови в условиях покоя. Наибольшее количество крови содержится в области большого объема, которая обозначена штриховкой. Эта область содержит в 3—4 раза больше крови, чем область высокого давления, в связи с чем и площадь, обозначенная на схеме штриховкой, больше площади светлой части схемы. Исходя из этого в функциональной схеме сердечно-сосудистой системы (рис. 9.1) выделены 3 области: высокого давления, транскапиллярного обмена и большого объема. При функциональном единстве, согласованности и взаимообусловленности подразделов сердечно-сосудистой системы и характеризующих их параметров в ней условно выделяют три уровня: а) системная гемодинамика — обеспечивающая процессы циркуляции крови (кругооборота) в системе; б) органное кровообращение — кровоснабжение органов и тканей в зависимости от их функциональной потребности; в) микрогемодинамика (микроциркуляция) — обеспечение транскапиллярного обмена, т. е. нутритивной (питательной) функции сосудов. – Также рекомендуем “Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.” |

Источник

Кровяное давление в большом и малом кругах кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы.

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в этой главе мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

Источник

Большой и малый круги кровообращения

Сосуды в организме человека образуют две замкнутые системы кровообращения. Выделяют большой и малый круги кровообращения (рис. 12.14). Сосуды большого круга снабжают кровью органы, сосуды малого круга обеспечивают газообмен в лёгких.

Большой круг кровообращения: артериальная (насыщенная кислородом) кровь течёт от левого желудочка сердца через аорту, далее по артериям, артериальным капиллярам ко всем органам; от органов венозная кровь (насыщенная углекислым газом) течёт по венозным капиллярам в вены, оттуда через верхнюю полую вену (от головы, шеи и рук) и нижнюю полую вену (от туловища и ног) в правое предсердие.

Малый круг кровообращения: венозная кровь течёт от правого желудочка сердца через лёгочную артерию в густую сеть капилляров, оплетающих лёгочные пузырьки, где кровь насыщается кислородом, далее артериальная кровь течёт по лёгочным венам в левое предсердие. В малом круге кровообращения артериальная кровь течёт по венам, венозная — по артериям.

Движение крови по сосудам

Кровь движется по сосудам благодаря сокращениям сердца, создающим разницу давлений крови в разных частях сосудистой системы. Кровь течёт от места, где её давление выше (артерии), туда, где её давление ниже (капилляры, вены). В то же время движение крови по сосудам зависит от сопротивления стенок сосудов. Количество крови, проходящей через орган, зависит от разности давлений в артериях и венах этого органа и сопротивления течению крови в его сосудистой сети. Скорость течения крови обратно пропорциональна суммарной площади поперечного сечения сосудов. Скорость кровотока в аорте составляет 0,5 м/с, в капиллярах — 0,0005 м/с, в венах — 0,25 м/с.

Сердце сокращается ритмично, поэтому в сосуды кровь поступает порциями. Однако течёт кровь в сосудах непрерывно. Причины этого — в эластичности стенок сосудов.

Для движения крови по венам недостаточно одного давления, создаваемого сердцем. Этому способствуют клапаны вен, обеспечивающие ток крови в одном направлении; сокращение близлежащих скелетных мышц, которые сжимают стенки вен, проталкивая кровь к сердцу; присасывающее действие крупных вен при увеличении объёма грудной полости и отрицательное давление в ней.

Кровяное давление и пульс

Кровяное давление — давление, при котором кровь находится в кровеносном сосуде. Наиболее высокое давление в аорте, меньше в крупных артериях, ещё меньше в капиллярах и самое низкое в венах.

Кровяное давление у человека измеряют с помощью ртутного или пружинного тонометра в плечевой артерии (артериальное давление). Максимальное (систолическое) давление — давление во время систолы желудочков (110–120 мм рт. ст.). Минимальное (диастолическое) давление — давление во время диастолы желудочков (60–80 мм рт. ст.).Пульсовое давление — разность между систолическим и диастолическим давлением. Повышение кровяного давления называется гипертонией, понижение — гипотонией. Повышение артериального давления происходит при тяжёлой физической нагрузке, понижение — при больших кровопотерях, сильных травмах, отравлениях и др. С возрастом эластичность стенок артерий уменьшается, поэтому давление в них становится выше. Нормальное кровяное давление организм регулирует с помощью введения или изъятия крови из кровяных депо (селезёнки, печени, кожи) или с помощью изменения просвета сосудов.

Движение крови по сосудам возможно благодаря разности давлений в начале и в конце круга кровообращения. Кровяное давление в аорте и крупных артериях составляет 110–120 мм рт. ст. (то есть на 110–120 мм рт. ст. выше атмосферного), в артериях — 60–70, в артериальном и венозном концах капилляра — 30 и 15 соответственно, в венах конечностей 5–8, в крупных венах грудной полости и при впадении их в правое предсердие почти равно атмосферному (при вдохе несколько ниже атмосферного, при выдохе — несколько выше).

Артериальный пульс — ритмичные колебания стенок артерий в результате поступления крови в аорту при систоле левого желудочка. Пульс можно обнаружить на ощупь там, где артерии лежат ближе к поверхности тела: в области лучевой артерии нижней трети предплечья, в поверхностной височной артерии и тыльной артерии стопы.

Лимфатическая система

Лимфа — бесцветная жидкость; образуется из тканевой жидкости, просочившейся в лимфатические капилляры и сосуды; содержит в 3–4 раза меньше белков, чем плазма крови; реакция лимфы щелочная. В ней присутствует фибриноген, поэтому она способна свёртываться. В лимфе нет эритроцитов, в небольших количествах содержатся лейкоциты, проникающие из кровеносных капилляров в тканевую жидкость.

Лимфатическая система (рис. 12.15) включает лимфатические сосуды (лимфатические капилляры, крупные лимфатические сосуды, лимфатические протоки — наиболее крупные сосуды) и лимфатические узлы. Обращение лимфы: ткани, лимфатические капилляры, лимфатические сосуды с клапанами, лимфатические узлы, грудной и правый лимфатические протоки, крупные вены, кровь, ткани. Лимфа движется по сосудам благодаря ритмическим сокращениям стенок крупных лимфатических сосудов, наличию в них клапанов, сокращению скелетных мышц, присасывающему действию грудного протока при вдохе.

Функции лимфатической системы: дополнительный отток жидкости от органов; кроветворная и защитная функции (в лимфатических узлах происходит размножение лимфоцитов и фагоцитирование болезнетворных микроорганизмов, а также выработка иммунных тел); участие в обмене веществ (всасывание продуктов распада жиров).

Регуляция деятельности сердца и сосудов

Деятельность сердца и сосудов контролируется с помощью нервной и гуморальной регуляции. При нервной регуляциицентральная нервная система может уменьшать или увеличивать частоту сердечных сокращений, сужать или расширять кровеносные сосуды. Эти процессы регулируются соответственно парасимпатической и симпатической нервными системами. При гуморальной регуляции в кровь выбрасываются гормоны. Ацетилхолин снижает частоту сердечных сокращений, расширяет сосуды. Адреналин стимулирует работу сердца, ссужает просвет сосудов. Увеличение содержания в крови ионов калия угнетает, а кальция усиливает работу сердца. Недостаток кислорода или избыток углекислого газа в крови ведут к расширению сосудов. Повреждение сосудов вызывает их сужение в результате выделения из тромбоцитов специальных веществ.

Заболевания органов системы кровообращения в большинстве случаев возникают из-за нерационального питания, частых стрессовых состояний, гиподинамии, курения и т. д. Мерами предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний являются физические упражнения и здоровый образ жизни.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нервная система осуществляет взаимосвязь всех частей организма (нервную регуляцию), взаимосвязь его с окружающей средой и сознательную деятельность человека. Деятельность нервной системы лежит в основе процессов высшей нервной деятельности (чувства, обучение, память, речь, мышление и др.).

Нервную систему анатомически делят на центральную (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы и нервные узлы). В зависимости от характера иннервации органов и тканей нервную систему делят на соматическую (управляет деятельностью скелетной мускулатуры и подчиняется воле человека) и вегетативную (автономную) (управляет деятельностью внутренних органов, желёз, гладкой мускулатуры и не подчиняется воле человека).

Рефлексы

Все акты сознательной и бессознательной деятельности являются рефлекторными актами. Рефлекс— ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая центральной нервной системой. Рефлекторная дуга — путь, по которому проходят нервные импульсы от рецептора к рабочему органу.

От рецептора в центральную нервную систему импульсы идут по чувствительному пути, а от центральной нервной системы к рабочему органу по двигательному пути. Рефлекторная дуга имеет следующие составные части: рецептор(окончание дендрита чувствительного нейрона; воспринимает раздражение), чувствительное (центростремительное) нервное волокно (передаёт возбуждение от рецептора в ЦНС), нервный центр (группа вставочных нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС; передаёт нервные импульсы с чувствительных нервных клеток на двигательные), двигательное (центробежное) нервное волокно (передаёт возбуждение от ЦНС к исполнительному органу, деятельность которого изменяется в результате рефлекса).

Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов: чувствительного и двигательного (например, коленный рефлекс), асложная рефлекторная дуга — из чувствительного, одного или нескольких вставочных и двигательного. Посредством вставочных нейронов осуществляется обратная связь между рабочим органом и ЦНС, осуществляется контроль адекватности ответа рабочего органа полученному раздражению. Это позволяет нервным центрам в случае необходимости вносить изменения в работу исполнительных органов.

Большое значение для рефлекторной реакции наряду с возбуждением имеет торможение. В ряде случаев возбуждениеодного нейрона не только не передается другому, а даже угнетает его, то есть вызывает торможение. Торможение не позволяет возбуждению беспредельно распространяться в нервной системе. Взаимосвязь возбуждения и торможения обеспечивает согласованную работу всех органов и организма в целом.

Рефлексы бывают безусловные и условные. Для осуществления безусловных (врождённых) рефлексов организм с рождения имеет готовые рефлекторные дуги. Для осуществления условных (приобретённых) рефлексов рефлекторные дуги формируются в течение жизни, когда для этого возникают необходимые условия.

Спинной мозг

Спинной мозг расположен в костном позвоночном канале. Имеет вид белого шнура диаметром около 1 см (рис. 12.17). На передней и задней сторонах имеются глубокие продольные борозды. В самом центре спинного мозга находитсяцентральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Канал окружён серым веществом (имеет вид бабочки), которое, в свою очередь, окружено белым веществом. В белом веществе располагаются восходящие (аксоны нейронов спинного мозга) и нисходящие пути (аксоны нейронов головного мозга). Серое вещество напоминает контур бабочки и состоит из передних, задних, боковых рогов и промежуточной части, соединяющей их. В передних рогах расположены двигательные нейроны — мотонейроны (их аксоны иннервируют скелетные мышцы), в задних — вставочные нейроны(связывающие чувствительные и двигательные нейроны), а в боковых рогах — вегетативные нейроны (их аксоны идут на периферию к вегетативным узлам).

Спинной мозг состоит из 31 сегмента, от каждого из которых отходит пара смешанных спинномозговых нервов, имеющих по паре корешков: передний (аксоны двигательных нейронов) и задний (аксоны чувствительных нейронов).

Функции спинного мозга: рефлекторная (осуществление простых рефлексов: двигательных и вегетативных — сосудодвигательный, пищевой, дыхательный, дефекации, мочеиспускания, половой) и проводниковая (проводит нервные импульсы от и к головному мозгу). Повреждение спинного мозга приводит к нарушению проводниковых функций, следствием чего является паралич.

Головной мозг

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа. Он также имеет белое вещество (проводящие пути между головным мозгом и спинным; между отделами головного мозга) и серое вещество (в виде ядер внутри белого вещества; кора, покрывающая большие полушария и мозжечок). Масса головного мозга взрослого человека составляет около 1400–1600 г.

Головной мозг включает 5 отделов (рис. 12.18): продолговатый мозг, задний мозг (мост и мозжечок), средний мозг, промежуточный мозг, передний мозг (большие полушария). Полушария переднего мозга человека являются эволюционно более новыми и достигают наибольшего развития (до 80 % массы мозга). Продолговатый мозг, варолиев мост (задний мозг), средний и промежуточный образуют ствол головного мозга.

Продолговатый мозг и мост являются продолжением спинного мозга и выполняют рефлекторную (пищеварение, дыхание, сердечная деятельность, защитные рефлексы: рвота, кашель) и проводящую функции.

Задний мозг состоит из варолиева моста и мозжечка. Варолиев мост проводящими путями связывает продолговатый мозг и мозжечок с большими полушариями. Мозжечок регулирует двигательные акты (равновесие, координация движений, поддержание позы). Средний мозг поддерживает тонус мышц, отвечает за ориентировочные, сторожевые и оборонительные рефлексы на зрительные и звуковые раздражители.

Промежуточный мозг регулирует сложные двигательные рефлексы, координирует работу внутренних органов и осуществляет гуморальную регуляцию (обмен веществ, потребление воды и пищи, поддержание температуры тела). Промежуточный мозг включает таламус, эпиталамус и гипоталамус. Сверху к нему прилегает эпифиз, снизу — гипофиз. Таламус — подкорковый центр всех видов чувствительности (кроме обоняния). Кроме того, он регулирует и координирует внешнее проявление эмоций (мимику, жесты, изменение дыхания, пульса, давления). Гипоталамус содержит центры вегетативной нервной системы, обеспечивающие постоянство внутренней среды, а также регулирующие обмен веществ, температуру тела. С гипоталамусом связаны чувство голода, жажды и насыщения, регуляция сна и бодрствования. Гипоталамус контролирует деятельность гипофиза. Эпиталамус принимает участие в работе обонятельного анализатора.

Передний мозг (большие полушария) осуществляет психическую деятельность (память, речь, мышление, поведение и т. д.). Состоит из двух больших полушарий: правого и левого. Серое вещество (кора) находится сверху полушарий, белое — внутри. Белое вещество представляет собой проводящие пути полушарий. Среди белого вещества находятся ядра серого вещества (подкорковые структуры).

Кора больших полушарий представляет собой слой серого вещества толщиной в 2–4 мм. Многочисленные складки, извилины и борозды увеличивают площадь коры (до 2000–2500 см2). Каждое полушарие разделено бороздами на доли: лобную (здесь находятся вкусовая, обонятельная, двигательная и кожно-мускульная зоны), теменную (двигательная и кожно-мускульная зоны), височную (слуховая зона) и затылочную (зрительная зона). Каждое полушарие отвечает за противоположную ей сторону тела. В функциональном отношении полушария неравнозначны. Левое полушарие — «аналитическое», отвечает за абстрактное мышление, навыки письменной и устной речи. Правое полушарие —«синтетическое», отвечает за образное мышление.

Нарушения деятельности головного мозга могут быть обусловлены наследственными факторами и факторами внешней среды. Повреждение отдельных участков головного мозга приводит к нарушению различных функций.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Источник

Источник