Дефект сосудов головного мозга

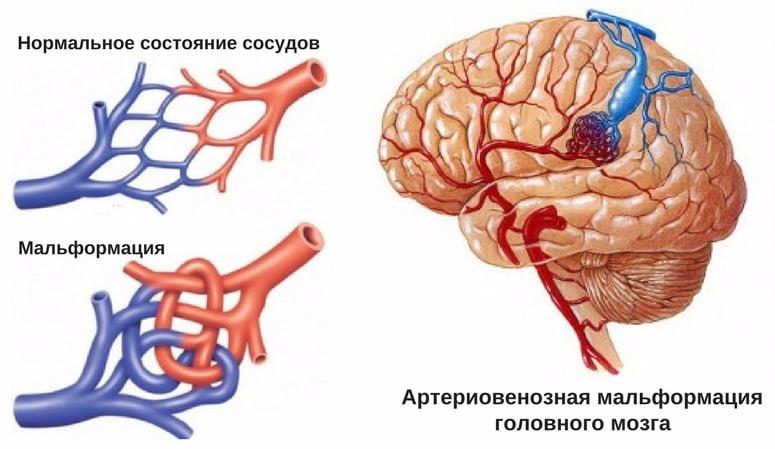

Артериовенозная мальформация (АВМ) головного мозга – это локальный дефект архитектоники внутричерепных сосудов, при котором формируется беспорядочное соединение между артериями и венами с образованием извитого сосудистого клубка. Патология возникает вследствие ошибки морфогенеза, а потому в основном является врожденной. Может быть одиночной или распространенной.

При мозговой АВМ кровоток осуществляется аномально: кровь из артериального бассейна прямиком, обходя капиллярную сеть, перебрасывается в венозную магистраль. В зоне мальформации отсутствует нормальная промежуточная капиллярная сеть, а связующий узел представлен фистулами или шунтами в количестве 1 и более единиц. Стенки артерий дегенерированы и не имеют надлежащего мышечного слоя. Вены, как правило, расширены и истончены по причине нарушенной ауторегуляции мозгового кровотока.

АВМ головного мозга, как и аневризмы, опасны внезапным внутримозговым кровоизлиянием, которое возникает вследствие разрыва стенки патологического сосуда. Разорвавшаяся мальформация чревата ишемией мозга, отеком, гематомой, прогрессией неврологического дефицита, что не всегда для больного заканчивается благополучно.

Статистика заболеваемости и последствий патологии

Артериовенозная мальформация в структуре всех патологий с объемными образованиями в тканях головного мозга в среднем составляет 2,7%. В общей статистике острых нетравматических геморрагий в субарахноидальное пространство, 8,5%-9% случаев кровоизлияний происходят по причине мальформаций. Инсультов головного мозга – 1%.

Встречаемость заболевания происходит со следующей средней частотой в год: 4 случая на 100 тыс. населения. Некоторые зарубежные авторы указывают другую цифру – 15-18 случаев. Несмотря на врожденную природу развития, клинически проявляется только у 20%-30% детей. Причем возрастной пик обнаружения АВМ ГМ у детей приходится на младенчество (≈13,5%) и возраст 8-9 лет (столько же %). Считается, что у ребенка с таким диагностированным сосудистым нарушением риски разрыва гораздо выше.

Видео ангиографии:

По статистике, мальформации проявляют себя по большей мере в возрасте 30-40 лет, поэтому диагностируются чаще у людей именно этой возрастной группы. Заболевание обычно протекает скрыто в течение десятков лет, чем и объясняется такая тенденция его определения далеко не в детские годы. Половой закономерности в развитии церебральных АВМ у мужского и женского пола пациентов не обнаружено.

При наличии мальформации ГМ вероятность разрыва составляет от 2% до 5% в год, с каждым последующим годом риски увеличиваются. Если кровоизлияние уже состоялось, риск его повторного рецидива существенно возрастает, вплоть до 18%.

Летальные исходы из-за внутричерепного кровоизлияния, которое часто является первым проявлением болезни (в 55%-75% случаев), случаются у 10%-25% пациентов. Смертность вследствие разрыва, согласно исследованиям, больший процент имеет у детей (23%-25%), чем у взрослых людей (10%-15%). Инвалидизация от последствий заболевания отмечается у 30%-50% больных. Примерно к 10%-20% пациентов возвращается полноценное или приближенное к норме качество жизни. Причина такой грозной тенденции заключается в поздней диагностике, несвоевременном получении квалифицированной медицинской помощи.

В какой части головы локализируются АВМ головного мозга?

Распространенная локализация артериовенозной аномалии – это супратенториальное пространство (верхние отделы мозга), проходящее над палаткой мозжечка. Чтобы было понятнее, изъяснимся проще: сосудистый дефект примерно в 85% случаев обнаруживается в больших полушариях. Преобладают поражения сосудистых звеньев теменной, лобной, затылочной, височной долей больших полушарий.

В целом, АВМ могут располагаться в любом полюсе головного мозга, причем как в поверхностных частях, так и глубинных слоях (таламусе и др.). Достоверно определить точную локализацию очага возможно только после прохождения аппаратного исследования с возможностями визуализации мягких тканей. К базовым принципам диагностики относят МРТ и метод ангиографии. Эти методы позволяют качественно оценить порядок ветвления артерий и построение вен, их соединение между собой, калибр ядра АВМ, афференты артерий, дренирующие вены.

Причины развития артериовенозного порока и симптомы

Заболевание является врожденным, поэтому анормальная закладка сосудов в определенных зонах мозга происходит в ходе внутриутробного периода. Достоверные причины развития патологии до текущего момента так и не установлены. Но, по словам специалистов, на аномальное строение сосудистой системы ГМ у плода предположительно могут способствовать негативные факторы в течение беременности:

- получение организмом матери высоких доз радиации;

- внутриутробные инфекции, передающиеся в дородовом периоде от матери к ребенку;

- хронические или острые интоксикации;

- курение и прием алкогольных напитков;

- наркотические средства, в том числе из ряда медикаментов;

- лекарственные препараты, обладающие тератогенным действием;

- хронические болезни у беременной в анамнезе (клубочковый нефрит, диабет, бронхиальная астма, пр.).

Специалисты также полагают, что в формировании порока может играть роль и генетический фактор. Наследственность до недавнего времени не воспринималась как причина патологии серьезно. Сегодня же все больше поступает сообщений о причастности и данного фактора. Так, в ряде случаев у кровных родственников больного определяются аналогичного типа сосудистые пороки. Предположительно их вызывает передающаяся по наследству генная мутация, затрагивающая хромосому 5q, локус СМС1 и RASA1.

МРТ.

Как было сказано ранее, для заболевания характерно продолжительное «немое» течение, которое может продолжаться десятилетиями. О диагнозе либо узнают случайно в момент диагностического обследования структур головного мозга, либо уже после случившегося разрыва мальформации. В немногочисленных вариантах болезнь может давать о себе знать до того как лопнет сосуд. Тогда клиника патологии чаще проявляется такими симптомами, как:

- шум в ушах (звон, гул, шипение и т.п.);

- частые головные боли;

- судорожный синдром, который схож с эпилептическими приступами;

- неврологические симптомы (парестезии, ощущения онемения, покалывания, вялость и апатия, пр.).

Клиническая картина при разрыве АВМ подобна всем типам внутричерепных кровоизлияний:

- резкое появление сильной головной боли, быстро прогрессирующей;

- головокружение, спутанность сознания;

- обмороки, вплоть до развития комы;

- тошнота, рвота;

- выпадение чувствительности половины тела;

- нарушение зрения, слуха;

- экспрессивная афазия, дизартрия (нарушения произношения);

- быстро нарастающий неврологический дефицит.

У детей заболевание зачастую проявляется отставанием в психическом развитии, задержкой речевых функций, эпиприступами, симптомами сердечной недостаточности, когнитивными нарушениями.

Виды церебральных мальформаций венозно-артериального русла

Патологические образования принято различать по топографо-анатомическому признаку, гемодинамической активности, размерам. Первый параметр характеризует место расположения мальформации в головном мозге, отсюда происходят их названия:

- поверхностные АВМ – сосредоточены в коре больших полушарий мозга (на поверхности мозга) и прилежащих структурах белого вещества;

- глубинные АВМ – локализуются в глубине мозговых извилин, базальных ганглиях, внутри желудочков, в структурах ствола ГМ.

По гемодинамической активности выделяют мальформации:

- активные – к ним причисляют смешанного вида АВМ ГМ (самая частая разновидность, при которой обнаруживается частичная деструкция капилляров) и фистулезного типа (артерия прямо переходит в вену, капиллярная сеть полностью разрушена);

- неактивные – капиллярные (телеангиоэктазии), венозные, артериовенозные кавернозные.

Поражение также оценивается по размерам, учитывается диаметр только клубка мальформации. При диагностике размеров используют следующие наименования АВМ:

- микромальформации – менее 10 мм;

- малые – от 10 мм до 20 мм;

- средние – 20-40 мм

- большие – 40-60 мм

- гигантские – более 6 см в диаметре.

Для предупреждения тяжелой геморрагии и связанных с ней необратимых осложнений крайне важно выявить и устранить очаг в ближайшее время, до разрыва. Почему? Объяснение куда более убедительное – при разрывах слишком большой процент людей погибает (до 75% пациентов) от обширного кровоизлияния, несопоставимого с жизнью.

Необходимо понимать, что сосуды АВМ слишком подвержены прорывам, так как они серьезно истощены на почве ненормального строения и нарушенного тока крови. Одновременно с этим, крупные порочные образования сдавливают и повреждают окружающие мозговые ткани, что несет дополнительную угрозу состоятельности функций ЦНС. Поэтому, если диагноз подтвержден клинически, оттягивать с лечением ни в коем случае нельзя.

Методы лечения мальформаций сосудов головного мозга

Терапия заключается в полной резекции или полноценной облитерации сосудистого дефекта хирургическим путем. Существует 3 вида высокотехнологичных операций, которые применяются в этих целях: эндоваскулярное лечение, стереотаксическая радиохирургия, микрохирургическое вмешательство.

- Эндоваскулярная операция. Метод подходит для лечения глубоко расположенных и крупных образований. Вмешательство выполняется под рентгенологическим контролем, анестезиологическое обеспечение – наркоз общего типа. Эта малоинвазивная тактика нередко является начальным этапом лечения перед предстоящей открытой операцией.

- К патологической части головного мозга через бедренную артерию по сосудам подводят тонкую трубочку катетера.

- Через установленный проводник в область мальформации подается специальный клеевый биоматериал, похожий на монтажную пену.

- Нейрохирург пенным составом перекрывает участки поражения, то есть тромбирует аномально развитые сосуды при сохранении здоровых.

- Эмболизация позволяет «выключить» патологическое сплетение из общей системы мозгового кровообращения.

- После выполненной операции под стационарным наблюдением пациент обычно находится 1-5 суток.

- Стереотаксическая радиохирургия. Лечебная тактика хоть и относится к ангионейрохирургии, но не является травматичной. Это означает, что никаких разрезов, введения внутрисосудистых зондов вообще не будет. Подходит для лечения сосудистого порока небольших размеров (до 3,5 см) или в том случае, когда очаг расположен в неоперабельной секции мозга.

- Радиохирургия предполагает разрушение ангиом системами вида Кибер-нож или Гамма-нож.

- Аппараты работают по принципу прицеленного воздействия на аномалию радиоактивным облучением.

- Лучи испускаются с разных сторон и сходятся в одной точке только дефектной зоны, здоровые структуры не затрагиваются. В результате сосуды АВМ срастаются, очаг подавляется.

- На Кибер- или Гамма-ноже процедуры абсолютно безболезненные, во время лечения пациент находится в сознании. Аппараты, на кушетке которых нужно будет просто неподвижно лежать (от 30 минут до 1,5 часов), напоминают традиционные томографы.

- При лечении Гамма-ножом на голову надевается специальный шлем и жестко фиксируется. Чтобы пациент, которому ставят шлем, не испытывал чувства дискомфорта, делают поверхностное местное обезболивание отдельных участков головы. Операция на Кибер-ноже не требует анестезии и помещения головы в жесткую конструкцию.

- В госпитализации нет необходимости. Но возможно понадобится пройти не один сеанс радиохирургии, чтобы окончательно ликвидировать остаточные явления АВМ ГМ. Иногда процесс облитерации длится 2-4 года.

- Прямое микрохирургическое удаление. Микрохирургия при данном диагнозе – единственный метод, который дает максимально высокие шансы на радикальное излечение патологии, сведение до минимума рисков рецидива. Является «золотым стандартом» в лечении данного заболевания с поверхностной локализацией и компактными формами узла.

- Микрохирургическая операция не обходится без типичной краниотомии, обязательно выполняется экономное вскрытие черепа для проведения основных хирургических манипуляций на мозге.

- Вмешательство проходит под общей эндотрахеальной анестезией, под контролем сверхмощного интраоперационного микроскопа и ультразвукового оборудования.

- Для предотвращения кровяного сброса по питающему артериальному сосуду и вене применяется метод биполярной коагуляции, то есть осуществляется прижигание.

- Далее единым блоком через трепанационное окно производится одномоментное иссечение всего тела мальформации с минимальными кровопотерями.

- В конце операционного сеанса отверстие в черепе закрывается костным лоскутом, на кожные покровы накладывается шов.

- Выписка возможна ориентировочно через 14 суток после операции. Далее нужно продолжить послеоперационное восстановление в специализированном центре реабилитации. Продолжительность реабилитации устанавливается индивидуально.

Видео открытой операции можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WA2FTX1NK1Y

В определенных ситуациях невозможно сразу приступить к прямой микрохирургии ввиду высоких интраоперационных рисков, особенно при АВМ больших размеров. Или же другой вариант: ангиома после стереотаксии или катетерной эмболизации лишь частично компенсирована, что крайне плохо. Поэтому иногда целесообразно обращаться к поэтапному лечению, используя последовательную комбинацию нескольких ангионейрохирургических методов.

Где лучше оперироваться и цены операции

Грамотно спланированный алгоритм лечебных действий поможет полностью удалить сосудистый конгломерат не в ущерб жизненно важным тканям. Адекватность терапии с учетом принципа индивидуальности убережет от прогрессии неврологических отклонений, возможного раннего рецидива со всеми вытекающими последствиями.

Оперировать высший орган ЦНС, который отвечает за множество функций в организме (двигательные способности, память, мышление, речь, обоняние, зрение, слух и пр.), следует доверять мирового уровня нейрохирургам. Кроме того, медучреждение должно быть снаряжено широкой базой высокотехнологичного интраоперационного оборудования передового образца.

В зарубежных странах с высокоразвитой нейрохирургией услуги стоят дорого, зато там, что называется, возвращают пациентов к жизни. Среди популярных направлений, одинаково продвинутых в хирургии головного мозга, выделяют Чехию, Израиль и Германию. В чешских клиниках цены на медицинскую помощь по поводу артериовенозных мальформаций самые низкие. Невысокая стоимость, совершенная квалификация чешских врачей-нейрохирургов сделали Чехию самым востребованным направлением. В это государство стремятся попасть не только пациенты из России и Украины, но и Германии, Израиля, других стран. И коротко о ценах.

Центральный военный госпиталь г.Прага.

| Метод хирургии | Россия (руб.) | Чехия (евро) | Германия, Израиль (евро) |

| Операция на CyberKnife или GammaKnife | от 200000 | 8000-12000 | от 20000 |

| Эндоваскулярное вмешательство | от 75000 | до 8000 | от 15000 и более |

| Микрохирургическая резекция | 150000-250000 | 7000-10000 | 13000-18000 |

Источник

Даже в состоянии покоя головной мозг человека потребляет до 25% поступающего в организм кислорода; для обеспечения его работы требуется около 15% всего объема циркулирующей крови. Заболевания сосудов, сужение их просвета приводит к гипоксии, гибели нейронов.

Люди без специального образования не всегда могут распознать первые симптомы нарушения мозгового кровообращения и пропускают время, когда лечебная или профилактическая помощь наиболее эффективна.

Кровоснабжение головного мозга

За транспорт кислорода и питательных веществ к тканям мозга отвечают 4 крупных артерии: две внутренние сонные и две позвоночные. Позвоночные артерии отвечают за кровоснабжение ствола мозга. В основании мозга они сливаются в базилярную артерию.

Каждая внутренняя сонная артерия делится на переднюю и заднюю. Эти сосуды питают лобные, височные, теменные, затылочные доли.

В основании головного мозга ветви внутренние сонные, базилярная артерия и соединяющее их ветви образуют замкнутый Виллизиев круг. Он назван в честь английского доктора Томаса Уиллиса. Это анатомическое образование обеспечивает перераспределение крови и сохранение питания отделов головного мозга при закупорке сосудов. Отток крови из полости черепа осуществляется через яремные вены.

Заболевания головного мозга возникают при поражении крупных и мелких сосудов. В зависимости от причины симптомы возникают остро и требуют неотложной медицинской помощи или развиваются постепенно, медленно приводя к ухудшению качества жизни человека.

К основным причинам поражения артерий относят атеросклероз и гипертоническую болезнь. В первом случае на внутренней поверхности сосудистой стенки образуются бляшки, сужающие просвет артерий. Они имеют тонкую покрышку, внутри содержатся липиды. При разрыве таких бляшек тромбоциты крови прилипают к поврежденной поверхности, приводя к закупорке просвета (тромбозу). Провоцирующим фактором нередко становится спазм сосудов.

Артериальная гипертония тоже повреждает стенки сосудов: они становятся уплотненными, возникают участки расширения (аневризмы). Наличие таких уязвимых мест может стать причиной разрыва или закупорки артерий.

Состояние, при котором поражаются мелкие церебральные артерии, страдает кровоснабжение мозга, носит название дисциркуляторной энцефалопатии. Нервные клетки не получают достаточного количества кислорода, питательных веществ и отмирают. Развитая сеть артерий не может решить эту проблему. Процесс не ограничивается какой-то одной областью головного мозга, очаги обнаруживают в различных отделах.

Факторы риска сосудистых заболеваний мозга

Оценивая вероятность поражения сосудов, неврологи и кардиологи говорят о том, что часть людей более предрасположена к этой группе заболеваний. Среди факторов риска перечисляют такие состояния, заболевания и особенности образа жизни, как:

низкая физическая активность;

гипертоническая болезнь;

заболевания сердца;

сахарный диабет любого типа;

гиперхолестеринемия;

курение;

регулярные стрессы, психоэмоциональное перенапряжение;

частое употребление алкоголя.

Кроме того, в группу риска входят люди с отягощенным семейным анамнезом – гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт у ближайших родственников.

Симптомы

Первые признаки сосудистого поражения головного мозга могут появиться уже в молодом, трудоспособном возрасте. В таком случае пациенты склонны игнорировать болезненные симптомы и не обращаться к врачу. Да и при посещении терапевта или невролога состояние нередко остается нераспознанным.

Среди ранних признаков:

рассеянность внимания;

снижение памяти;

быструю утомляемость;

снижение работоспособности;

головные боли;

шум в голове;

эпизоды головокружения;

метеочувствительность.

Признаки нарушения кровообращения могут появляться по очереди. Молодые пациенты нередко связывают их с переутомлением, так как считают, что им еще «рано болеть».

С течением времени негативные факторы образа жизни приводят к ухудшению состояния – начинает страдать обычная деятельность, беспокоит выраженная метеочувствительность, «портится» характер человека.

Но порой состояние меняется резко. В таких случаях говорят об острых нарушениях мозгового кровообращения. Как же распознать типичные сосудистые заболевания?

Дисциркуляторная энцефалопатия

Этот диагноз уже стал «притчей во языцех»: им пугают пациентов с гипертонией, его «дарят» старушкам, скандалящим в аптеках, поликлиниках и на улице. И неудивительно. Первыми симптомами заболевания часто становятся заметные поведенческие, эмоционально-волевые нарушения. Так у пациентов наблюдаются:

раздражительность;

эмоциональная лабильность;

нарушения сна;

утомляемость;

депрессивная симптоматика.

Близкие могут замечать, что такой родственник стал гневлив, чувствителен к смене погоды, его личностные черты «заострились». Сентиментальные люди становятся плаксивыми, пунктуальные – педантичными, экономные – откровенно прижимистыми.

С течением времени начинает страдать продуктивность деятельности: ухудшается память, внимание. Человек становится рассеянным, «постоянно записывает, чтобы не забыть», но все равно забывает. Возможны эпизоды неадекватного, грубого поведения.

Дисциркуляторная энцефалопатия прогрессирует, течение может быть равномерным или с резкими эпизодами ухудшения состояния. Вылечить ее нельзя, можно лишь замедлить развитие болезни. Тяжелая степень энцефалопатии характеризуется развитием слабоумия. Такой пациент уже полностью утрачивает навыки самообслуживания, в ряде случаев не может контролировать физиологические отправления, нуждается в постоянном уходе и присмотре.

Остеохондроз нередко провоцирует или усиливает проявления энцефалопатии, так как ухудшает приток крови к головному мозгу за счет сужения просвета позвоночных артерий. Медленные изменения личности за счет поражения сосудов бывают и при системных заболеваниях, сопровождающихся васкулитами.

Инсульт

Инсульт – это одна из самых частых причин смерти людей во всем мире. Фактически это острое нарушение кровообращения в церебральных сосудах, при котором погибает целый очаг головного мозга. По механизму развития выделяют 2 типа инсультов: ишемический и геморрагический.

При ишемическом инсульте перекрывается просвет сосуда. Клетки мозга очень чувствительны к гипоксии. Первое время они пытаются обеспечить себя за счет анаэробного гликолиза, в течение нескольких часов патологические процессы обратимы. Но постепенно накапливаются продукты распада, pH ткани меняется в кислую сторону. Нейроны отекают, Их оболочки перестают выполнять свои функции и разрушаются. Окончательное формирование очага инсульта происходит в течение 2-7 дней, помощь специалиста наиболее эффективна в течение первых 3-6 часов.

При геморрагическом инсульте нарушается целостность сосуда. Кровь изливается под оболочки, в паренхиму (ткань) мозга, прорывается в желудочки. Причиной такой катастрофы становятся изменения в строении сосудистой стенки, колебания артериального давления. Врожденная или приобретенная аневризма сосудов головного мозга может стать причиной внезапной смерти или тяжелой инвалидизации. Пока она не достигла больших размеров, давления на мозг нет, клинические проявления отсутствуют. Состояние может ухудшаться остро, пациента беспокоит:

головная боль;

тошнота;

двоение в глазах;

судороги;

нарушения сознания.

Отдельное место занимают транзиторные ишемические атаки, или как принято говорить – микроинсульты. Название «микроинсульт» ненаучно, оно отражает обратимость происходящего в тканях пациента. Некоторые люди, перенесшие ишемические атаки, не догадываются об этом. Так пациенты с огромным удивлением узнают о них при описании плановой компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. («А я-то думал, это был простой гипертонический криз!»)

Симптомы и прогноз при нарушениях мозгового кровообращения зависят от объема и локализации поражения. Стоит напомнить явные признаки, обнаружение которых требует немедленного обращения за медицинской помощью:

сильные головные боли, нередко – с головокружением, шумом в ушах;

асимметрия лица, не получается поднять руки, улыбнуться, показать зубы;

слабость, онемение в руках и ногах, шаткость походки;

нарушение произношения и восприятия обращенной речи;

тошнота и рвота;

нарушение, потеря сознания.

Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга

Чтобы «заняться здоровьем и обследоваться», не нужно ждать наступления предпенсионного или пенсионного возраста – многие сосудистые нарушения начинают развиваться уже у молодых людей. Что нужно делать? Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, даже если «ничто не беспокоит», и не стесняться «побеспокоить» врача жалобами на изменение состояния.

Диагностика сосудистой церебральной патологии включает в себя:

Анализ жалоб пациента. Следует озвучить врачу даже такие «незначительные» симптомы, как: колебания артериального давления, головные боли, головокружение, забывчивость, метеочувствительность.

Анамнестические сведения: возраст, наличие факторов риска, скорость развития симптомов, сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь, диабет, системные и ревматические поражения).

Осмотр пациента с анализом неврологической симптоматики, исследование глазного дна. Оценка индекса массы тела.

Данные лабораторных исследований: сахар крови, липидный профиль крови, коагулограмма, оценка количества тромбоцитов. Анализ ликвора для выявления геморрагического инсульта.

Инструментальные методы диагностики: КТ или МРТ головы, сканирование сосудов головы и шеи, ЭКГ.

Профилактика сосудистых заболеваний

Для предотвращения сосудистой катастрофы и защиты ткани мозга от неблагоприятных факторов существует меры первичной и вторичной профилактики.

Первичная профилактика рекомендована лицам, у которых еще не диагностировано само заболевание. Мероприятия направлены на ведение правильного образа жизни. К ним относят:

Переход на рациональное питание: подсчет суточной калорийности, употребление не более 5 г поваренной соли в сутки, ограничение жиров, достаточное количество белка и растительной клетчатки в пище.

Отказ от спиртного и курения, нормализация массы тела.

Достаточная физическая активность (не менее 10000-12000 шагов в сутки), кардиотренировки не менее 30 минут каждая – 3-4 раза в неделю, регулярные прогулки, упражнения на рабочем месте.

Умственная деятельность. Этот род занятий помогает образовывать новые нейронные связи. Так человек укрепляет память и расширяет компенсаторные возможности головного мозга. Рекомендовано: читать, разгадывать кроссворды, изучать иностранные языки, собирать пазлы.

Избегание стрессовых ситуаций, овладение техниками, помогающими снять волнение, тревогу.

Режим дня, ночной сон не менее 7 часов в день.

Регулярные профилактические осмотры.

Меры вторичной профилактики добавляются для тех, кто уже перенес эпизод нарушения мозгового кровообращения или лечится у терапевта по поводу гипертонической болезни, энцефалопатии, диабета. Пациентам этой группы необходимо придерживаться рекомендаций из блока первичной профилактики и более тщательно следить за своим здоровьем:

Контроль артериального давления: регулярное измерение, поддержание целевых значений, при необходимости – прием препаратов.

Контроль состава крови: свертываемость, липидный обмен, глюкоза.

Плановые госпитализации при ухудшении состояния.

Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом нередко придерживаются мнения, что постоянный прием поддерживающей терапии только вредит печени и почкам. Они могут периодически устраивать себе «отдых от химии», не зная, что такие эпизоды лишь ухудшают их состояние здоровья. Предполагаемая «польза» для печени несравнима с риском смерти от инсульта, прогрессирования энцефалопатии.

Сосудистые заболевания головного мозга могут развиваться даже в молодом возрасте. Исключение или минимизация факторов риска, регулярные профилактические осмотры и внимание к любым непривычным симптомам позволят сохранить здоровье.

Источник