Декомпрессия сосудов головного мозга

Сдавление головного мозга — острая или хроническая компрессия тканей головного мозга, развивающаяся вследствие черепно-мозговой травмы, наличия в полости черепа объемного образования, гидроцефалии или отека мозга. В узком значении под сдавлением мозга понимают форму тяжелой ЧМТ. Клинически сдавление головного мозга проявляется тяжелыми общемозговыми симптомами вплоть до развития комы. Очаговые симптомы зависят от топических характеристик патологического процесса. Характерным, но не обязательным, признаком является наличие в клинике светлого промежутка. Основу диагностики составляет КТ и МРТ головного мозга. Лечение зачастую хирургическое, направлено на удаление образования, обусловившего сдавление, и устранение гидроцефалии.

Общие сведения

Сдавление головного мозга — это жизненно опасное состояние, возникающее вследствие компрессии церебральных тканей и прогрессирующего повышения внутричерепного давления. Компрессия приводит к некрозу и гибели мозговых клеток, что выражается формированием зачастую необратимого неврологического дефицита. В широком смысле сдавление головного мозга может отмечаться при многих патологических процессах, происходящих внутри черепной коробки. В узком смысле острое сдавление головного мозга понимается как одна из клинических форм тяжелой черепно-мозговой травмы.

По статистике около 5% ЧМТ протекает со сдавлением мозга. Летальность при тяжелой травме составляет от 30% до 50%, инвалидизация после ЧМТ доходит до 30%. Улучшение исходов ЧМТ и снижение летальности является важной задачей современной травматологии, неврологии и неотложной нейрохирургии.

Сдавление головного мозга

Причины сдавления головного мозга

Вследствие ограниченного пространства внутри черепной коробки, любое объемное образование внутри черепа приводит к компрессии мозговых тканей. В роли подобного образования может выступать внутримозговая опухоль (глиома, астроцитома, аденома гипофиза и др.), опухоли мозговых оболочек, гематомы, скопление крови, излившейся в результате геморрагического инсульта, церебральная киста, абсцесс головного мозга. Кроме того, значительное повышение внутричерепного давления и компрессия головного мозга могут быть обусловлены выраженной гидроцефалией, отеком головного мозга.

Медленно растущие опухоли, кисты, постепенно нарастающая гидроцефалия, формирующиеся абсцессы вызывают хроническое сдавление головного мозга, при котором медленно усугубляющаяся компрессия дает возможность нейронам в определенной степени адаптироваться к возникшим патологическим условиям. Острое сдавление головного мозга при ЧМТ, отеке мозга, окклюзионной гидроцефалии, инсульте связано с быстрым нарастанием внутричерепного давления и приводит к массовой гибели мозговых клеток.

Острая компрессия мозга наиболее часто возникает в результате черепно-мозговой травмы. Ее самой распространенной причиной выступает посттравматическая гематома. В зависимости от места расположения она может быть суб- и эпидуральной, внутримозговой и внутрижелудочковой. Компрессия мозга бывает вызвана вдавлением осколков или внутричерепным накоплением воздуха (пневмоцефалией), происходящими при переломе черепа. В некоторых случаях сдавление головного мозга обусловлено нарастающей в объеме гигромой, которая образуется при клапанном надрыве твердой оболочки мозга и повреждении субарахноидальных цистерн, содержащих ликвор. Через дефект твердой мозговой оболочки происходит всасывание под нее цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства. Таким образом формируется субдуральная гигрома.

Симптомы сдавления головного мозга

Клиническая картина сдавления мозга зависит от этиологии, локализации сдавливающего образования, его размеров и скорости увеличения, а также от компенсаторных способностей мозга. Патогномоничным для большинства посттравматических гематом и гигром является наличие т. н. «светлого промежутка», когда пострадавший находится в сознании без проявления признаков тяжелого поражения мозга. Длительность светлого промежутка может варьировать от минут до 36-48 часов. Субарахноидальное кровоизлияние и формирование субдуральной гематомы могут сопровождаться светлым промежутком длительностью до 6-7 суток. При тяжелом поражении головного мозга (ушиб головного мозга тяжелой степени, аксональное повреждение) светлый промежуток, как правило, отсутствует.

Острое сдавление головного мозга обычно манифестирует многократной рвотой, постоянной интенсивной головной болью и психомоторным возбуждением с нарушением сна, иногда бредовым и/или галлюцинаторным синдромами. Позже возбуждение переходит в общее торможение, проявляющееся апатией, вялостью, заторможенностью. Происходит нарушение сознания, которое прогрессирует от сопора до комы. Разлитое торможение в ЦНС сопровождается дыхательными и сердечно-сосудистыми расстройствами, которые также обусловлены возникающим масс-эффектом. Последний представляет собой смещение церебральных структур по направлению к большому затылочному отверстию, происходящее из-за повышенного внутричерепного давления. Результатом является пролабирование и ущемление продолговатого мозга в затылочном отверстии с нарушением работы находящихся в нем центров, регулирующих дыхательную и сердечную деятельность.

Происходит расстройство ритма дыхания. Тахипноэ (учащение дыхания) достигает 60 в мин., сопровождается шумным вдохом и выдохом, наблюдается дыхание Чейна—Стокса. Постепенно уменьшается ЧСС, брадикардия доходит до 40 уд/мин. и ниже, значительно падает скорость кровотока, наблюдается артериальная гипертензия. В легких развивается застойная пневмония, отек легких. Аускультативно слышны множественные влажные хрипы. Кожа конечностей и лица становиться цианотичной. Температура тела поднимается до 40—41°С. Определяются менингеальные симптомы. В терминальной стадии появляется тахикардия, артериальная гипотония. Пульс становится нитевидным, появляются эпизоды апноэ (задержки дыхания), продолжительность которых растет.

Параллельно на фоне общемозговых симптомов возникают и усугубляются очаговые. Они всецело зависят от топики патологического процесса. На стороне очага возможны опущение верхнего века, диплопия, косоглазие, мидриаз, центральный лицевой парез (асимметрия лица, лагофтальм, «парусящая» щека), на противоположной стороне (гетеролатерально) — парезы, параличи, сухожильная гипо- или арефлексия, гипестезия. Могут отмечаться эпилептические приступы, горметонические судороги (пароксизмы мышечной гипертонии), тетрапарез, расстройства координации, бульбарный синдром (дизартрия, нарушения глотания, дисфония).

Диагностика сдавления головного мозга

В диагностике сдавления мозга невролог полагается на данные анамнеза и неврологического осмотра. Если в силу своего состояния пациент не может быть опрошен, по возможности проводят опрос родственников или лиц, находившихся рядом с пострадавшим в момент травмы и в период после нее. Неврологический статус может указывать на топику патологического процесса, однако не позволяет точно установить его характер. В случаях, когда сдавление головного мозга обусловлено ЧМТ, пациент должен быть осмотрен травматологом.

Перечень инструментальных методов диагностики должен быть ограничен только самыми необходимыми и экстренными исследованиями. Раньше он включал эхоэнцефалографию и люмбальную пункцию. Первая позволяла выявить масс-эффект — смещение серединного М-эхо, вторая — повышенное ликворное давление, наличие крови в цереброспинальной жидкости. Сегодня доступность методов нейровизуализации исключает необходимость проведения подобных исследований. В зависимости от показаний пациенту проводится МРТ или КТ головного мозга, а иногда — оба этих исследования. В экстренных ситуациях существенно сократить время проведения томографии позволяет спиральная КТ мозга.

КТ головного мозга дает возможность установить вид, расположение и размер внутричерепного образования, оценить степень дислокации церебральных структур и диагностировать наличие отека мозга. Перфузионная КТ позволяет оценить церебральную перфузию и кровоток, выявить вторичную ишемию. МРТ головного мозга более чувствительна в определении участков мозговой ишемии и очагов ушиба, направления дислокации мозговых тканей. Диффузионно-взвешенная МРТ дает возможность исследовать состояние проводящих путей мозга, установить степень их компрессии.

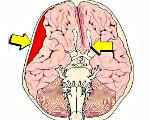

МРТ ГМ. Сдавление височной доли (зеленая стрелка) головного мозга объемным образованием (красная стрелка)

Лечение сдавления головного мозга

Выбор лечебной тактики осуществляется на основании клинических и томографических данных. Консервативная терапия включает дегидратационное и гемостатическое лечение, нормализацию гемодинамики, купирование дыхательных расстройств (при необходимости проведение ИВЛ), профилактическую антибактериальную терапию, при наличии судорог — противосудорожное лечение и т. п. Обязательно проводится мониторинг АД и внутричерепного давления.

Показания к хирургическому лечению определяет нейрохирург. К ним относятся: большой объем гематомы, дислокационный синдром, смещение церебральных структур более 5 мм, компрессия охватывающей мозговой цистерны, стойкое некупируемое увеличение внутричерепного давления более 20 мм рт. ст., окклюзионная гидроцефалия. В отношении гематом возможна транскраниальная или эндоскопическая эвакуация, при внутримозговой гематоме сложной локализации — ее стереотаксическая аспирация.

При сочетании посттравматической гематомы с размозжением тканей мозга, операцию дополняют удалением участков размозжения, что проводится с применением микрохирургической техники. При церебральном абсцессе производят его тотальное удаление, при опухоли — ее как можно более радикальное иссечение. При наличии гидроцефалии, причину которой не удается устранить, показано проведение шунтирующей операции (вентикулоперитонеального или люмбоперитонеального шунтирования).

Прогноз и профилактика

Сдавление головного мозга всегда имеет серьезный прогноз. Отмечена корреляция исходов сдавления с оценкой состояния пациентов по шкале Глазго. Чем ниже балы, тем выше вероятность летального исхода или перехода в вегетативное состояние — невозможность продуктивной ментальной активности при сохранении вегетативной и рефлекторной функции.

Среди выживших пациентов наблюдается высокий процент инвалидизации. Могут отмечаться тяжелые двигательные нарушения, эпиприступы, нарушения психики, речевые расстройства. В тоже время, благодаря современным подходам к диагностике и лечению удалось снизить показатели смертности и увеличить объем восстановления неврологического дефицита у пациентов со сдавлением мозга. Профилактика церебральной компрессии сводится к профилактике травматизма, своевременному и адекватному лечению внутричерепной патологии.

Источник

Сужение сосудов головного мозга – это не заболевание, а симптом, который сопровождает сразу несколько патологий. Чаще всего на начальных стадиях он проявляется головными болями и снижением памяти. Многие пациенты принимают эти признаки за переутомление и не обращаются к врачу. Однако прогрессирование патологий может привести к инсульту или слабоумию. При наличии проявлений сужения сосудов головного мозга обязательно обращайтесь к врачу! Чем раньше начать лечение, тем благоприятнее прогноз.

Запишитесь на прием в Поликлинике Отрадное в удобное для вас время! Опытные врачи направят вас на исследования и по их результатам определят причины сужения сосудов головного мозга в вашем случае. Далее будет разработан индивидуальный план лечения, благодаря которому вы сможете избежать осложнений и повысите качество жизни.

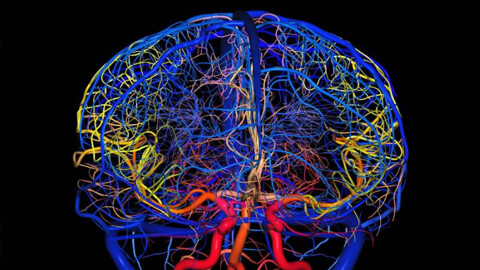

Сосуды головного мозга

Наш мозг ежедневно справляется с огромными нагрузками. Для нормального функционирования ему необходимо много питательных веществ и кислорода. Они доставляются в мозг с кровотоком через 4 магистральные артерии: 2 сонные и 2 позвоночные. Ответвления магистральных сосудов образуют у основания мозга своеобразный круг. Он называется виллизиевым – в честь ученого Томаса Уиллиса, который в 17 веке впервые представил его описание. Этот круг позволяет компенсировать кровообращение при поражении одного или нескольких магистральных сосудов. Компенсаторная способность этого сплетения очень высока. В некоторых случаях даже при патологических процессах в 3 из 4 магистральных артерий человек может ощущать лишь незначительный дискомфорт.

Однако компенсаторные возможности все же не бесконечны. Поэтому рано или поздно поражения сосудов головного мозга будут проявляться заметными нарушениями.

В состоянии покоя головному мозгу для нормального функционирования требуется около 15% объема крови, циркулирующей во всем организме. К нему поступает около 25% кислорода, вдыхаемого человеком. Сосуды головного мозга ежедневно подвержены огромным нагрузкам. При этом в здоровом состоянии они невероятно эластичны. Однако при регулярном воздействии неблагоприятных факторов они способны сузиться, что приведет к недостатку кислорода и питательных веществ в тканях мозга, что негативно скажется на его работе.

Справка! Недостаточность кровоснабжения головного мозга называют дисциркуляторной энцефалопатией.

Классификация стеноза сосудов головного мозга

По форме сужение бывает:

- Острым – такое состояние способно повлечь за собой инсульт или летальный исход.

- Хроническим – развивается постепенно, медленно, человек может длительное время ничего не подозревать о патологических процессах.

Хроническое сужение сосудов имеет 3 стадии развития:

- При первой пациент испытывает незначительные головные боли, сонливость, хроническую усталость, наблюдает у себя рассеянность и небольшую забывчивость.

- На второй проявляются сильные головные боли, расстройства походки, значительное снижение трудоспособности, перепады настроения, сбои функционирования мочевыделительной системы.

- На третьей стадии развивается деменция (слабоумие) – пациент теряет самостоятельность и способность бытового самообслуживания, наблюдаются явные проблемы с координацией движений, непроизвольные мочеиспускания.

Почему возникает стеноз сосудов головного мозга

Главными причинами сужения сосудов головного мозга являются:

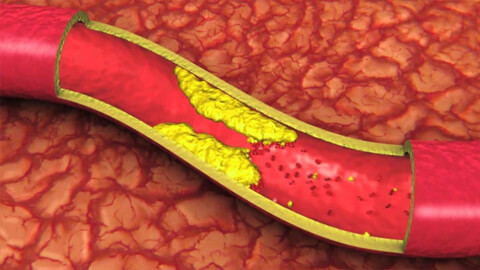

- Атеросклероз.

- Гипертоническая болезнь.

- Шейный остеохондроз.

Атеросклероз сосудов головного мозга – патологический процесс, при котором из-за нарушения липидного обмена на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Бляшки, разрастаясь, со временем замещаются соединительной тканью. Это сужает просвет сосуда и уменьшает его проходимость. Наиболее подвержены атеросклерозу сонные артерии. Бляшка может полностью закупорить просвет сосуда.

Гипертоническая болезнь – это хроническая патология, при которой наблюдается артериальная гипертензия (повышение давления), в большинстве случаев по неустановленным причинам. Этим заболеванием страдают до 40% людей. Регулярные перепады давления сказываются на эластичности сосудов. Их ткань патологически изменяется, стенки уплотняются, появляются локальные сужения. Со временем просвет сосуда способен полностью закрыться.

Остеохондроз шейного отдела проявляется деформацией межпозвонковых дисков. Они способны зажимать позвоночные артерии, по которым к мозгу поступает кровь.

Сужение сосудов головного мозга может наблюдаться у пациентов любого возраста, включая детей. В группе риска находятся люди, страдающие такими заболеваниями, как:

- Сахарный диабет.

- Сердечно-сосудистые патологии (сбои сердечного ритма, ишемическая болезнь и т.д.).

- Гиперхолестеринемия (повышенный холестерин).

Также возможность сужения сосудов головного мозга повышают:

- Курение.

- Злоупотребление спиртным.

- Малоподвижный образ жизни.

- Частые стрессы и эмоциональные перенапряжения.

- Умственные перегрузки.

- Редкое пребывание на свежем воздухе – при недостатке кислорода может повыситься артериальное давление.

- Лишний вес.

- Генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Симптомы сужения сосудов головного мозга

На начальных стадиях сужение проявляется следующими признаками:

- Снижением памяти (особенно часто в таких ситуациях люди забывают события, которые происходили с ними совсем недавно).

- Ухудшением обучаемости и трудоспособности.

- Головокружениями.

- Хронической усталостью.

- Потерей интереса к происходящему.

- Депрессивными состояниями.

- Перепадами настроения.

- Эмоциональной неустойчивостью.

- Проблемами с концентрацией внимания.

- Расстройствами сна: бессонницей, тревожным сном.

Если лечение провести на данном этапе, то нарушения можно устранить и восстановить качество жизни пациента.

При прогрессировании патологии наблюдаются:

- Нарушения речи.

- Шум в голове.

- Снижение слуха.

- Дрожание рук.

- Неловкость движений.

- Изменение походки.

Осложнения

Длительно суженные сосуды головного мозга способны стать причиной развития:

- Слабоумия.

- Геморрагического инсульта – проявляется разрывом сосуда с последующим кровоизлиянием в головной мозг.

- Ишемического инсульта – нарушения кровоснабжения отделов мозга из-за закупорки сосудов.

Диагностика

Диагностику сужения сосудов головного мозга осуществляет невролог. Для оценки состояния сосудов и кровотока в них назначаются:

- Ультразвуковая допплерография – позволяет изучить скорость кровотока и выявить сужения сосудов.

- Ангиография – дает возможность оценить состояние нервных стволов сосудов.

- Дуплексное сканирование – для определения состояния стенок сосудов, выявления сужений, атеросклеротических бляшек и тромбов.

- ЭКГ.

- Оценка состояния глазного дна – клетки глазного дна связаны с нейронами мозга, и сосудистые нарушения и изменение нервных клеток в области глазного дна могут говорить о патологиях головного мозга.

Лечение

Необходимо устранить причину сужения сосудов, так как если этого не сделать, патология будет прогрессировать. Проводится лечение гипертонической болезни, атеросклероза или шейного остеохондроза. При гипертонии назначают:

- Гипотензивные препараты (снижающие давление).

- Антиагреганты – медикаменты, предупреждающие возникновение тромбов.

- Витаминные комплексы с содержанием витаминов С, PP и B6.

- Диету с ограничением употребления соли.

Лечение атеросклероза подразумевает:

- Статины – снижающие уровень холестерина в крови.

- Диету с ограничением животных жиров.

При шейном остеохондрозе назначают:

- Ношение корсета для поддержания правильного положения спины и шеи.

- Болеутоляющие.

- Противовоспалительные препараты.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Массаж.

- Лечебная физкультура.

Также проводится симптоматическая терапия. В зависимости от нарушений, вызванных сужением сосудов, могут быть назначены:

- Препараты, улучшающие обменные процессы в мозге – при потере памяти.

- Лекарства, укрепляющие сосуды – при головокружениях.

- Массаж и лечебная физкультура – при расстройствах двигательных функций.

- Антидепрессанты и успокоительные – при эмоциональных расстройствах и депрессии.

Для профилактики мультиинфарктных состояний мозга пациенты принимают антикоагулянты – препараты, снижающие свертываемость крови.

При нарушении кровотока более чем на 50% может быть назначено хирургическое лечение – стентирование. Это расширение с помощью стента – каркаса, который устанавливают в просвет сосуда. Операция позволяет расширить сосуд и восстановить в нем кровоток.

Профилактика сужения сосудов головного мозга

Полностью избежать вероятности сужения сосудов головного мозга достаточно сложно. Однако некоторые профилактические мероприятия позволят значительно снизить риск развития патологии. Необходимо:

- Пересмотреть рацион.

- Уделять внимание умеренным физическим нагрузкам, чтобы не допускать застойных процессов.

- Избавиться от лишнего веса, если он есть.

- Отказаться от вредных привычек.

- Стараться чаще бывать на свежем воздухе, организовывая активный досуг.

- Тренировать стрессоустойчивость.

Пересмотр рациона подразумевает:

- Включение в него максимально богатых полезными веществами продуктов: свежих овощей и фруктов, нежирного мяса, рыбы, зелени.

- Сокращение употребления вредной еды: копченостей, жирной, соленой пищи.

Профилактикой сужения сосудов головного мозга также является регулярное прохождение медицинских профилактических осмотров. Если это делать ежегодно, то изменения можно будет выявить на ранних стадиях, когда они достаточно легко корректируются.

Источник