Диабетическая ишемия сосудов нижних конечностей

Для пояснения понятия «ишемическая диабетическая стопа», которое будет рассматриваться в рамках этой статьи, прежде всего, расшифруем такое основополагающее определение как «диабетическая стопа» (ДС). Это возникающее при сахарном диабете осложнение специалисты классифицируют как синдром, сопровождающийся анатомо-функциональными изменениями в стопах, вызывающихся макро- и микроангиопатиями (то есть поражениями мелко- и крупнокалиберных сосудов) и нейропатиями (патологическими изменениями нервов).

Термин «ишемическая диабетическая стопа» является одной из разновидностей диабетической стопы и подразумевает присутствие закупоривания сосудов, приводящего к некрозу нижерасположенных тканей. Первопричина такого нарушения кроется в последствиях диабетической ангиопатии, приводящей к повреждению магистральных артерий ног. Это состояние выявляется у 5-10% пациентов старше 55 лет с сахарным диабетом и такими сопутствующими заболеваниями и состояниями как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и никотиновая зависимость.

К сожалению, по данным статистики, примерно в половине клинических случаев лечение данной патологии начинается позже, чем необходимо. А причиной первого визита к врачу зачастую становится неэффективность консервативной терапии язвенно-некротических очагов на стопе. Некоторые пациенты при первом посещении хирурга могут предъявлять жалобы на сопутствующую перемежающуюся хромоту, а другие обращаются к доктору еще на той стадии, когда этот симптом не возник.

Рассматриваемая в рамках данной статьи патология примерно в 10 раз чаще выявляется у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Ишемическая ДС является опасным состоянием, так как эта патология способна приводить к развитию гангрены, являющейся показанием для проведения ампутации пораженной части конечности. Как вовремя заподозрить развитие такого опасного недуга? Как избавиться от появляющихся симптомов и возможно ли это? Ответы на эти беспокоящие многих пациентов эндокринолога или сосудистого хирурга вопросы вы получите в этой статье.

Причины

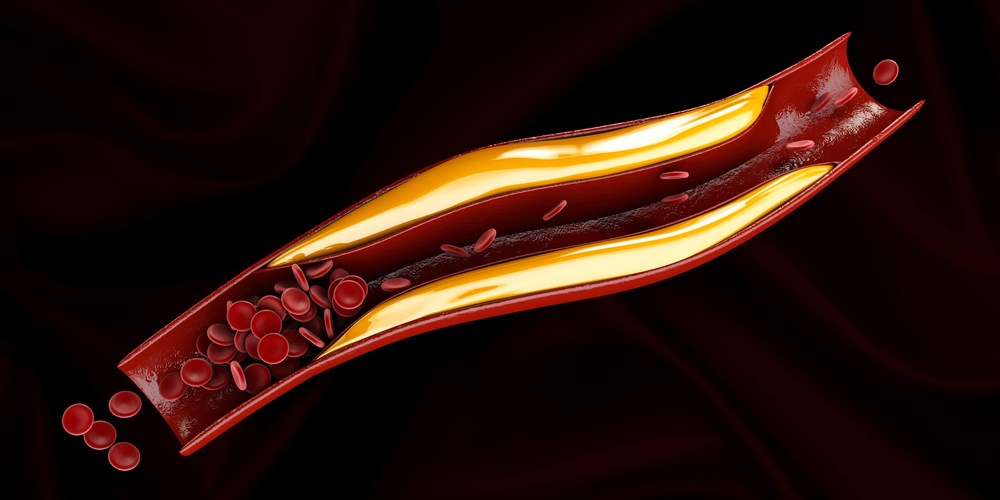

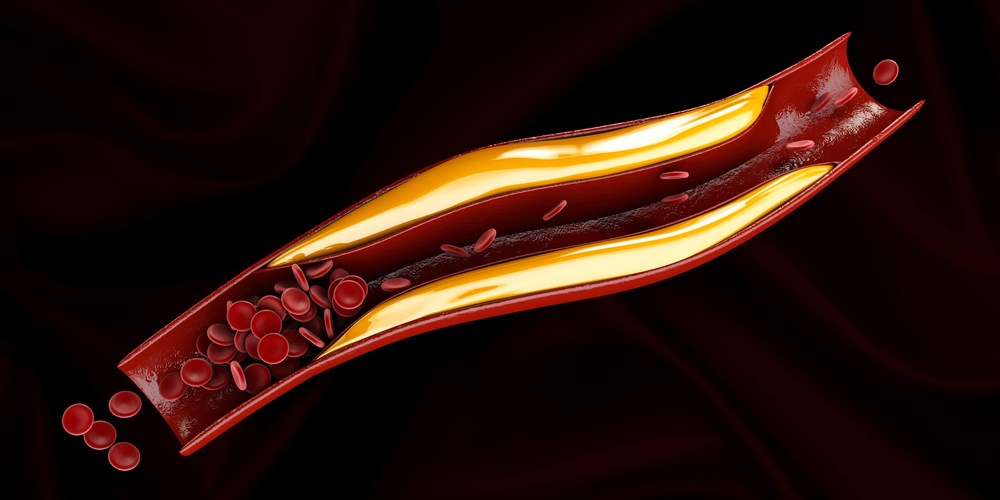

Затрудненное из-за атеросклероза сосудов поступление крови к мягким тканям голеней и стоп — одно из звеньев патогенеза ишемической диабетической стопы.

Затрудненное из-за атеросклероза сосудов поступление крови к мягким тканям голеней и стоп — одно из звеньев патогенеза ишемической диабетической стопы.

Причины развития ишемической ДС такие же, как и факторы, провоцирующие возникновение синдрома диабетической стопы:

- периферическая полинейропатия – вызывает деформацию стоп, которая становится первопричиной повреждений нижних конечностей при продолжительной ходьбе или нахождении в положении стоя, снижения чувствительности и повышения риска развития гнойных и некротических процессов;

- ангиопатия – атеросклеротическое поражение сосудов при сахарном диабете, приводящее к затрудненному поступлению крови к отдельным участкам мягких тканей стоп и их ишемии;

- нейроостеоартропатия – возникает из-за поражения нервов и сопровождается нарушением строения костной ткани (остеопороз, повреждение целостности и структуры суставных сочленений, разрушение определенных частей кости, склонность к возникновению патологических переломов);

- инфекционные поражения кожи ног (особенно микозы);

- облитерирующие процессы в артериальных сосудах ног;

- травмы;

- вросший ноготь;

- деформации стоп;

- снижение иммунитета.

Симптомы

В начале у больного с ишемической ДС возникают следующие жалобы:

- быстрая утомляемость ног;

- неприятные ощущения и боли в ногах;

- перемежающаяся хромота (не всегда);

- отсутствие пульсации сосудов на стопе;

- стойкий отек мягких тканей ног (в области стоп и щиколотки).

Кожа на пораженной части ноги становится бледной и холодной. На фоне побледневших участков кожных покровов нередко визуализируются очаги гиперпигментации (то есть такие зоны, которые своим оттенком отличаются от окружающих их кожных покровов). На ногах часто обнаруживаются мозоли, длительно незаживающие раны, потертости и трещины в области лодыжки, первого и пятого плюснефаланговых суставов. Впоследствии в местах таких кожных дефектов возникают язвы. Они могут быть разных размеров, а их дно покрывается черно-коричневым струпом. Как правило, из язв не выделяется экссудат, и поражение протекает по типу сухого некроза кожи.

В течении ишемической ДС на основании данных о возможности прохождения пациентом определенного расстояния можно выделить четыре основные стадии:

- I – без возникновения болей больной может пройти 1 км;

- II – возможность пройти 200 м;

- III – больной ощущает боль после преодоления расстояния менее 200 м;

- IV (критическая) – больному тяжело пройти даже небольшое расстояние, возникают признаки некроза пальцев стоп и первые признаки сухой гангрены стопы или голени.

Причиной развития гангрены при ишемической ДС, протекающей по сухому типу, становится длительное нарушение кровообращения. Из-за этого ткани недополучают в полном объеме питательные вещества, так необходимый для протекания обменных процессов в клетках кислород и жидкость. Эти нарушения приводят к отмиранию тканей в тех участках, в которых нарушен кровоток. Параллельно с этим иммунная система, защищая организм, ограничивает некротизированные участки от здоровых тканей, и в области поражения образуется воспалительный валик, который четко ограничивает больные ткани от нормальных.

Далее в пораженной области стопы начинается этап мумифицирования. Из-за утраты жидкости вызывается усыхание пораженных некрозом тканей. Они уменьшаются в объеме и приобретают черновато-коричневый цвет.

Малое количество жидкости и отсутствие патогенных бактерий приводит к тому, что в пораженных тканях тормозятся процессы гниения. Наряду с этим в организм выделяется меньшее, чем при влажной гангрене, количество токсинов, и больной при таком течении гангренозного процесса повергается меньшей опасности. Впоследствии организм начинает отторгать омертвевшие ткани, и эти процессы вызывают их ампутацию.

Сухая гангрена в любой момент может осложняться присоединением инфекции. В таких случаях в пораженном очаге могут возникать гнойные процессы, приводящие к развитию влажной гангрены и существенной интоксикации организма. Такое течение болезни может становиться причиной развития сепсиса.

Диагностика

При обращении к врачу с вышеописанными симптомами диагностика заболевания проводится в двух направлениях:

- оценка общего состояния здоровья больного, страдающего от сахарного диабета;

- определение формы диабетической стопы.

Второе направление диагностики в таких случаях крайне важно, так как дальнейшее лечение патологии во многом зависит от ее формы – ишемическая форма лечится не так, как нейропатическая ДС.

Для постановки диагноза «ишемическая ДС» врач проводит следующие мероприятия:

- устанавливает длительность, тяжесть течения и тип диабета;

- осматривает ткани пораженной ноги;

- выполняет тесты для оценки чувствительности (тактильной, температурной, вибрационной), лодыжечно-плечевого индекса и рефлексов;

- назначает проведение лабораторных анализов для установления уровня глюкозы, холестерина, липопротеинов, гликозилированного гемоглобина в крови и выявления кетоновых тел и сахара в моче;

- проводит бактериологический посев отделяемого из краев и дна язвы.

Для оценки степени поражения тканей и сосудов ног проводятся следующие исследования:

- УЗДГ сосудов ног – дает возможность установить проходимость артерий, оценить линейную скорость кровотока и измерить давление в артериях;

- рентгеноконтрастная ангиография (пункционная, по Сельдингеру или окклюзионная) – позволяет провести топическое исследование сосудов ног;

- периферическая КТ-артериография.

Для определения характера изменения со стороны микрогемодинамики пораженной ноги применяются следующие методики:

- лазерная допплеровская флуометрия;

- компьютерная видеокапилляроскопия.

Для оценки состояния сердца и почек больному могут назначаться дополнительные исследования: ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ почек и пр.

Лечение

Первоочередная цель лечения — компенсация сахарного диабета, то есть поддержание уровня глюкозы крови в нормальных пределах.

Первоочередная цель лечения — компенсация сахарного диабета, то есть поддержание уровня глюкозы крови в нормальных пределах.

Лечение ишемической формы диабетической стопы может быть консервативным и/или хирургическим. Только медикаментозная терапия при такой патологии показана лишь в тех случаях, когда пациенту противопоказано выполнение хирургической операции.

Цели консервативной терапии, в большинстве случаев являющейся только дополнением к хирургическому лечению этой патологии, направлены на следующие аспекты:

- компенсация состояния при сахарном диабете;

- устранение проявлений критической ишемии стопы;

- подготовка микроциркуляторного русла;

- предупреждение наслоения вторичной инфекции.

В качестве медикаментозной терапии больному могут назначаться:

- реологические растворы: Реомакродекс, Реополиглюкин;

- дезагреганты: Трентал, Курантил;

- спазмолитические средства: Папаверина гидрохлорид, Но-шпа.

Курс консервативной терапии может составлять от 7 до 10 дней.

Иногда, при наличии сопутствующей патологии со стороны сердца, пациенту показано назначение диуретиков и ограничение по объему вводимых внутривенно растворов. Кроме этого, при таких заболеваниях все внутривенные вливания выполняются только медленно.

Еще одним эффективным способом терапии ишемии ДС является внутривенно введение простагландина Е1 (60 мг в сутки с 250 мл раствора натрия хлорида 0,9%). По данным клинических исследований назначение этого препарата у 60% больных с таким диагнозом обеспечивает выраженное улучшение состояния. В ряде случаев, при возникновении необходимости, курс терапии может продлеваться до 28 дней. А если обычный курс смог обеспечить необходимый лечебный эффект, то пациента переводят на стандартный курс дезагрегантной терапии.

В качестве дезагреганта при ишемической форме диабетической стопы могут использоваться инъекционные и таблетированные формы такого препарат как Вессел Дуэ Ф (Vessel Due F). Активный компонент этого лекарственного средства – сулодексид – является натуральным и выделяется из тонкого кишечника свиней. Он улучшает реологические свойства крови, снижая триглицериды, оказывает антикоагулянтное, антитромботическое, ангиопротекторное и профибринолитическое действие.

Хирургическое лечение при ишемической ДС показано в следующих клинических случаях:

- возможность восстановления сосудистого русла путем реконструктивного вмешательства;

- неэффективность консервативного лечения.

В ряде случаев хирургическая операция для устранения ишемии не может проводиться из-за присутствия следующих противопоказаний:

- наличие в анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения или острого инфаркта миокарда до 3 месяцев;

- онкологические заболевания;

- недостаточность кровообращения III-IV степени.

Возраст пациента не является противопоказанием к выполнению реконструктивной хирургической операции, а сахарный диабет не может становиться поводом для выбора выжидательной тактики ведения больного. Такое обстоятельство, наоборот, является поводом для более скорого проведения вмешательства, так как на фоне этого заболевания ишемия способна в более короткие сроки провоцировать развитие деструктивных изменений.

Вид хирургической операции, выполняющейся для устранения ишемии при ДС, выбирается в зависимости от клинического случая. При выявлении у пациента только стенотического нарушения в артериях ног проводится транслюминальная ангиопластика, направленная на восстановление сосудистого просвета при помощи расширения его баллоном. Такая операция не может проводиться тогда, когда в месте сужения сосуда выявляется кальциноз. В остальных случаях эффективность такого вмешательства достигает 60-95% (в зависимости от места локализации стенотического поражения). По данным статистики и мнению ведущих сосудистых хирургов, такая операция при диабете является наиболее предпочтительной и легче переносится пациентами, чем реконструктивное сосудистое вмешательство.

Если же у больного во время обследования выявляются пролонгированные стенозы или окклюзии, то для восстановления кровотока и устранения ишемии могут проводиться только стандартные реконструктивные шунтирующие вмешательства. Для проведения таких операций хирург должен правильно определить область для наложения и проксимального, и дистального обходного пути (то есть анастомоза), по которым кровь будет максимально продуктивно притекать к ранее пораженному ишемией участку и оттекать от него.

Если сосудистая реконструкция выполняется на уровне аорто-бедренных артерий, то верхний обходной путь накладывается с аортой именно на уровне нижней брыжеечной артерии, а не в области бифуркации этого самого крупного сосуда. Эта тонкость учитывается из-за того, что на уровне бифуркации аорты чаще развиваются атеросклеротические процессы, и впоследствии пациенту придется выполнять повторное шунтирование.

Если проводится реконструкция на уровне бедренно-подколенных артерий, то проксимальный анастомоз выполняется из общей бедренной артерии по типу «конец в конец» или «конец в бок». А при подколенно-стопных или подколенно-берцовых реконструкциях верхний обходной путь начинается с подколенной артерии по типу «конец в бок».

Если во время операции не может использоваться аутовена пациента, то хирург может заменять ее трансплантатом из такого искусственного материала как политетрафторэтилен. Диаметр протеза в таких случаях выбирается в зависимости от клинического случая (то есть от позиции анастомоза: бедренно-подколенной, подколенно-берцовой и т.п.).

Сосудистые хирурги всегда объясняют своим пациентам важность своевременного проведения реконструктивных вмешательств при ишемической ДС. Они предупреждают о том, что отказ от таких назначений может становиться поводом для необходимости выполнения таких инвалидизирующих больного операций как ампутация пальцев, половины стопы или верхней трети голени. По данным статистики, артерии при такой патологии остаются проходимыми в 90-95% случаев, а этот факт означает, что восстановление кровоснабжения путем шунтирования обычно возможно для подавляющего количества больных.

После проведения операции пациенту назначаются следующие препараты для улучшения кровотока и реологии крови:

- антикоагулянты;

- антиагреганты;

- антибиотики.

А для уменьшения проявлений сахарного диабета, влияющего на заживление послеоперационных ран и состояние сосудов в целом, рекомендуется наблюдение и лечение у эндокринолога.

Двигательный режим в послеоперационном периоде расширяется постепенно, а после выписки больному рекомендуется соблюдать некоторые ограничения в физических нагрузках и образе жизни. Кроме этого, таким пациентам необходимо состоять на диспансерном учете у сосудистого хирурга.

К какому врачу обратиться?

При появлении болей и дискомфортных ощущений, присутствии долго незаживающих ран или трещин следует обратиться к сосудистому хирургу. После проведения ряда обследований – лабораторных анализов, УЗДГ сосудов ног, ангиографии и др. – пациенту будет назначено медикаментозное и/или хирургическое лечение.

Ишемическая диабетическая стопа относится к опасным патологиям и всегда требует своевременного начала лечения. При таком осложнении сахарного диабета происходит закупоривание артериальных сосудов ног и развивается ишемия стопы, приводящая в конечном итоге к некрозу ее тканей и развитию гангрены. Именно поэтому пациентам с таким заболеванием следует внимательно относиться к состоянию своего здоровья, регулярно проводить лечение основного заболевания и обращаться к сосудистому хирургу при первых же признаках нарушения кровообращения в нижних конечностях.

Врач-хирург, д. м. н. Косован В. Н. рассказывает о формах диабетической стопы:

Источник

25 февраля 20191119,2 тыс.

Ишемия нижних конечностей очень коварная патология, которая при несвоевременном начале лечения может привести к ампутации. Но ведь в сутолоке обычной жизни мы не обращаем внимания на возникающие симптомы.

Длительно текущее атеросклеротическое поражение брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей сопровождается нарушением кровотока в органах малого таза и ногах. Отсутствие достаточного притока насыщенной кислородом крови приводит к хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) и тяжелым трофическим изменениям в тканях.

Крайним проявлением ХИНК является критическая ишемия нижних конечностей (КИНК), приводящая к появлению глубоких, обширных трофических язв и гангрене ног.

ХИНК, развившаяся на фоне атеросклероза или диабетической стопы, является основной причиной высоких ампутаций конечности.

Что такое ХИНК и КИНК

ХИНК – это патология, развивающаяся в результате недостаточного поступления насыщенной кислородом крови к тканям нижних конечностей.

Внимание. Ведущей причиной развития ХИНК является атеросклеротическое поражение брюшного отдела аорты и артерий ног.

При атеросклерозе артерий, образующаяся в сосудистой интиме бляшка, закупоривает просвет сосуда, создавая препятствие на пути тока крови, а также способствует нарушению гемодинамики и образует благоприятные условия для тромбообразования.

Кроме сужения просвета сосуда, атеросклероз также приводит к нарушению эластических свойств сосудистой стенки, усиливая расстройство кровоснабжения. Помимо развития хронической ишемии нижних конечностей, опасность атеросклероза заключается в высоком риске острых неотложных состояний, обусловленных отрывом бляшки или тромба.

Очень важно! Острая обтурация просвета сосуда тромбом или бляшкой может стать причиной молниеносного развития гангрены конечности.

ХИНК на первой стадии протекает бессимптомно, в дальнейшем, при прогрессировании ишемии появляются жалобы на боли в ногах при ходьбе, перемежающуюся хромоту, мышечную слабость.

Крайним проявлением ХИНК является критическая ишемия нижних конечностей, сопровождающаяся тяжелейшим нарушением артериального кровоснабжения. Приток крови к конечностям настолько снижен, что абсолютно не обеспечивает потребности тканей в кислороде, даже в состоянии покоя.

У пациентов с критической ишемией нижних конечностей появляются глубокие трофические язвы, конечности атрофированные, «высушенные», бледные, развивается ишемическая гангрена.

Ишемия нижних конечностей – классификация

Клиническая картина ишемии нижних конечностей в значительной степени будет зависеть от высоты и протяженности атеросклеротического поражения артерии, длительности ишемии, а также от тяжести ишемических расстройств.

По высоте окклюзии, поражение брюшного отдела аорты может быть:

- низким, при котором поражается бифуркация брюшной аорты ниже НБА (нижняя брыжеечная артерия);

- средним, сопровождающимся окклюзией аорты выше НБА;

- высоким, характеризующимся окклюзией сразу ниже уровней почечных артерий, или до 2 см ниже.

Также существует международная классификация поражения периферических артерий TASC II. Эта классификация разделяет поражения по классам: А, В, С, Д. Для каждого класса рекомендованы различные типы, объемы и варианты хирургического вмешательства.

Справочно. Разделение на классы основано на соотношении риска вмешательства и прогнозируемого ожидаемого улучшения состояния больного.

Эта классификация учитывает анатомические факторы, влияющие на проходимость и степень поражения сосуда (черным цветом на картинках отмечены уровни и объем окклюзии артерии, а также часть сосуда, на которой будет проводиться хирургическое вмешательство). В качестве примера классификация в классе C и B

Основные причины ишемии нижних конечностей

Причины развития ишемии можно разделить на органические поражения сосудов и функциональные заболевания. Главными органическими причинами являются:

- атеросклероз,

- диабетическая стопа,

- эндартериит.

Данная патология может приводить как к хронической, так и к острой ишемии. Острая ишемия НК может развиваться при отрыве атеросклеротических бляшек, с последующей закупоркой просвета сосуда и полным прекращением кровотока в конечности.

Другая распространенная причина развития ИНК – тромбоз. Усиленное тромбообразование может наблюдаться:

- на фоне атеросклероза (закупорка просвета сосуда бляшкой создает благоприятные условия для образования множественных микротромбов);

- при коагулопатиях, сопровождающихся увеличением вязкости крови и склонностью к повышенному тромбообразованию.

Облитерирующий эндартериит сопровождается хроническим поражением артерий (преимущественно артерий ног), с постепенным сужением сосуда, приводящим к полному перекрытию его просвета.

Важно. Первые симптомы эндартериита схожи с симптомами атеросклеротической ишемии нижних конечностей (боли, перемежающаяся хромота). Однако, облитерирующий эндартериит является аллергически-аутоиммунной патологией, поэтому обязательным диагностическим критерием заболевания будет выявление в крови больного специфических аутоантител и ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы).

Ведущей причиной ампутации конечностей у пациентов с сахарным диабетом (СД), является синдром диабетической стопы. К диабетическим ангиопатиям относят осложнения СД, проявляющиеся поражениями сосудов.

Сосудистые патологии, возникающие при СД разделяют на:

- микроангиопатии (поражаются сосуды микроциркуляторного русла);

- макроангиопатии (поражаются крупные артерии и вены).

Хроническая ишемия нижних конечностей, связанная с диабетическими ангиопатиями, характеризуется поражением как крупных, так и мелких сосудов. Максимальному риску по развитию КИНК у таких пациентов, служит длительное течение СД (более десяти лет) с частыми эпизодами декомпенсаций.

Внимание. Органические патологии сосудов брюшного отдела аорты и НК, могут сочетаться с атеросклерозом коронарных и церебральных сосудов.

Функциональные причины ишемии нижних конечностей

К развитию ИНК могут приводить и функциональные заболевания артерий. К данной категории патологий относят:

- ангиотрофоневрозы,

- ангиоспазмы,

- трофопараличи сосудов,

- нейроциркуляторные дистонии.

Если атеросклеротическое поражение брюшного отдела аорты и нижних конечностей встречается в большинстве случаев у мужчин старше 40-ка лет, то функциональные патологии более характерны для молодых женщин с повышенной активностью симпатической нервной системы.

К данной категории причин ишемии относят:

- синдром и болезнь Рейно,

- акроцианоз,

- холодовой эритроцианоз,

- траншейная стопа.

Для синдрома Рейно (вазомоторного спазма, сменяющегося быстрым расширением артериол) специфичны изменения оттенка кожи под воздействием холода или стресса. Поражения всегда симметричны (пальцы кистей, стоп), цвет кожи может варьировать от беловатого (резкое побледнение) до синюшно-багрового.

Внимание. При синдроме Рейно – гангрена не развивается.

Первые проявления болезни Рейно схожи с синдромом Рейно. Однако, в дальнейшем, симптоматика прогрессирует. Отмечается появление мертвенно-бледной окраски ног и рук (при их опускании вниз), возникновение длительно незаживающих язв, панарициев.

Справочно. Функциональное поражение артерий, сопровождающееся возникновением акроцианоза, отмечается у пациентов, вынужденных постоянно работать на холоде. Следует отметить, что подобная ишемия является приходящей и, как правило, не вызывает трофических нарушений в конечностях.

В результате длительных воздействий высокой влажности, в сочетании с умеренными или сниженными температурами, может развиваться синдром траншейной стопы. Это вариант ишемии нижних конечностей, сопровождающийся:

- значительным цианозом кожи,

- отсутствием пульса на периферических артериях стоп,

- развитием трофических нарушений,

- повышенным потоотделением,

- постепенным развитием трофических язв и гангрены.

Факторы риска развития ишемии нижних конечностей

Основными факторами риска развития ХИНК считают:

- мужской пол;

- возраст старше сорока лет;

- курение;

- наличие сахарного диабета с частыми эпизодами декомпенсации;

- артериальную гипертензию;

- нарушение баланса липидов и значительное увеличение уровня триглицеридов и «плохого» холестерина (липопротеинов НП и ОНП);

- наличие аутоиммунных патологий;

- коагулопатии, сопровождающиеся увеличением вязкости крови и склонностью к повышенному тромбообразованию;

- хроническую почечную недостаточность;

- наследственную гипергомоцистеинемию.

Ишемия нижних конечностей. Симптомы

Первыми симптомами ишемии нижних конечностей являются жалобы на зябкость стоп, ощущение ползания мурашек, жжения, боли в мышцах после ходьбы, быструю утомляемость при физ.активности. У мужчин возможны жалобы на возникновение эректильной дисфункции. При прогрессировании ишемии возможны судороги.

Внимание. Наиболее показательным симптомом является жалоба на перемежающуюся хромоту. Ишемия нижних конечностей приводит к тому, что из-за интенсивных болей в икроножных мышцах, пациент должен делать постоянные остановки и отдыхать.

После небольшого перерыва боли ослабляются, и он снова может двигаться. Однако, после прохождения определенного расстояния (при легкой ишемии – более 500 метров, при тяжелой ХИНК – менее 20-50 метров), он снова вынужден делать перерыв.

При ХИНК больные жалуются на сильные боли в конечностях даже в покое. Развитие критической ишемии нижних конечностей сопровождается усилением жалоб при принятии горизонтального положения (характерны ночные интенсивные боли).

Для ХИНК характерно значительное нарушение трофики тканей. Кожные покровы – пораженной конечности:

- цианотичные,

- мраморные (появляются синюшно-багровые полосы),

- отечные,

- сухие,

- холодные на ощупь.

Возможно появление трещин, трофических язв, раны и царапины длительно не заживают. Также характерно выпадение волос, помутнение и расслоение ногтей.

Важно. Пульс на периферических артериях стопы, в подколенных артериях не пальпируется.

Дифференциальный диагноз перемежающейся хромоты (ПХ)

Диагностика ишемии нижних конечностей

Важную роль в выставлении диагноза имеют жалобы больного и данные клинического осмотра. Для исключения других заболеваний,

которые также могут сопровождаться перемежающейся хромотой, и для выявления причины развития ИНК, проводят неинвазивную диагностику:

- пальпацию конечности и аускультацию магистральных сосудов;

- электрокардиографию, ЭХОкардиографию; общий и биохимический анализ крови; С-реактивный белок, коагулограмму, сахар крови;

- дуплексное и триплексное сканирование брахиоцефальных, подвздошных артерий, аорты и артерий нижних конечностей;

- ультразвуковую допплерографию артерий НК, с определение сегментарного давления;

- определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс);

- реовазографию;

- осциллограцию;

- осмотр глазного дна;

- рентгенографию костей стопы.

Внимание. К важнейшим инвазивным методам диагностики относят рентгеноконтрастную ангиографию аорты, подвздошных артерий и СНК (сосуды нижних конечностей).

Данное исследование выполняют с целью детализации уровня и протяженности обтурации сосуда, характера изменения сосудистой интимы, а также проходимости коллатеральных сосудов.

Для определения показателей микроциркуляции могут использовать:

- видеокапилляроскопию,

- пальцевую плетизмографию,

- радиоизотопную сцинтиграфию,

- лазерную допплеровскую флоуметрию,

- транскутанную оксиметрию.

Лодыжечно-плечевой индекс у пациентов с ХИНК

Внимание. Определение ЛПИ является важнейшей составляющей диагностики ишемии нижних конечностей.

ЛПИ – это индекс соотношения показателей СД (систолическое давление) на стопе и СД на плече (если давление на руках разное, за истинное принимается большее).

Справочно. Нормальным считается индекс, находящийся в пределах от 0.9 до 1.15.

Значения ЛПИ ниже 0.5 свидетельствуют о критической ишемии нижних конечностей. Показатель ниже 0.9 – о ХИНК, а значения выше 1.3 характерны для пациентов с СД (у них наблюдается патологическая жесткость сосудов).

ХИНК и критическая ишемия нижних конечностей. Лечение

Консервативное лечение ХИНК направлено на:

- Устранение болевого синдрома (обычно применяются не наркотические анальгетики, однако при стойкой КИНК, может применяться комбинация наркотических анальгетиков с нейролептиками и седативными средствами);

- Купирование спазма сосудов (назначаются спазмолитики). Могут использоваться средства с непосредственным действием на мышечный компонент артериальной стенки (но-шпа, папаверин и т.д.;) центрально действующие ганглиоблокаторы (мидокалм, падутин); а2-адреноблокаторы (ницерголин).

- Коррекцию расстройств гемодинами и реологических свойств крови (инфузионная, антиагрегантная и антикоагулянтная терапия).

- Нормализацию микроциркуляции (вазопростан, илопростан, сулодексин).

- Устранение метаболических расстройств (пропионил-L-карнитин, солкосерил, актовегин) и стабилизацию окислительных процессов (мексидол, витамин Е, С, эмоксипин).

- Снижение уровня триглицеридов и «плохого» холестерина (гиполипидемическая терапия).

Дополнительно назначается лечебная гимнастика и физиотерапия. Помимо основных методов лечения, рекомендована коррекция образа жизни, отказ от курения, приема спиртных напитков, переход на гиполипидемическую диету и т.д.

Важно. При неэффективности консервативной терапии, применяется оперативное лечение, направленное на восстановление кровоснабжения в конечности.

Острая ишемия нижних конечностей, связанная с тромбозом или отрывом атеросклеротической бляшки, требует экстренного хирургического вмешательства.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от того, на какой стадии ишемии произошло первичное обращение в больницу, длительности ХИНК, обширности поражения сосуда, высоты окклюзии, а также наличие сопутствующих патологий.

При своевременном обращении в лечебное учреждение, прогноз благоприятный.

Внимание! Развитие КИНК является неблагоприятным прогностическим признаком и в большинстве случаев требует ампутации конечности.

Видео: ТВ сюжет

Источник