Диафрагма и проходящие сосуды

Оглавление темы “Топографическая анатомия диафрагмы.”:

- Диафрагма. Топография диафрагмы. Строение диафрагмы. Мышечная часть диафрагмы. Дуга Халлера. Сухожильный центр диафрагмы.

- Куполы диафрагмы. Купол диафрагмы. Треугольники диафрагмы. Треугольники Морганьи. Щель Ларрея. Треугольник Бохдалека.

- Отверстия диафрагмы. Отверстия нижней полой вены диафрагмы. Аортальное отверстие диафрагмы. Пищеводное отверстие диафрагмы.

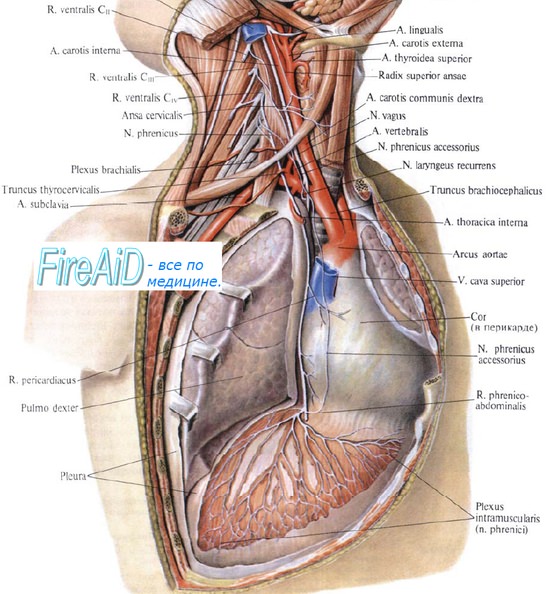

- Кровоснабжение диафрагмы. Сосуды диафрагмы. Иннервация диафрагмы. Нервы диафрагмы.

Диафрагма. Топография диафрагмы. Строение диафрагмы. Мышечная часть диафрагмы. Дуга Халлера. Сухожильный центр диафрагмы.

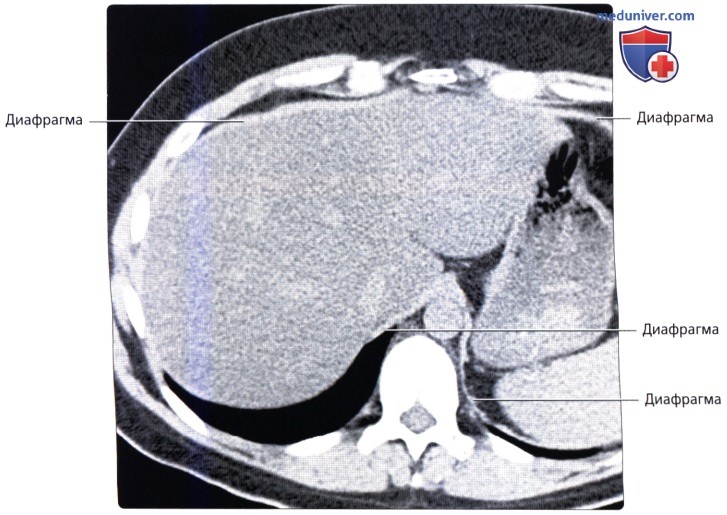

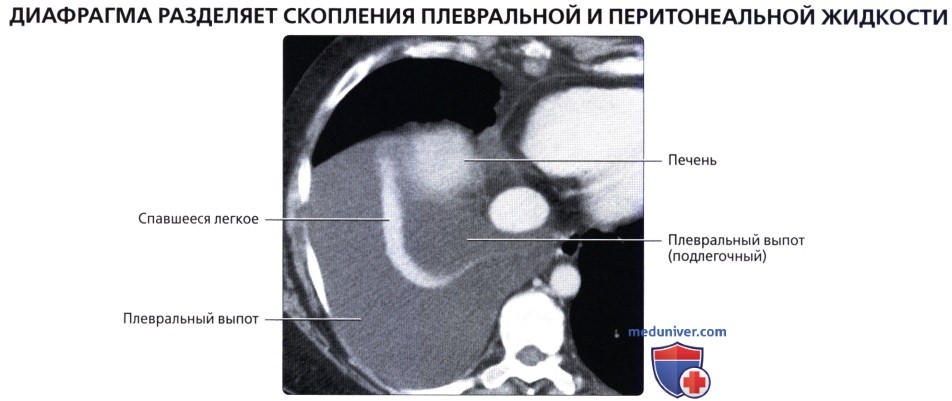

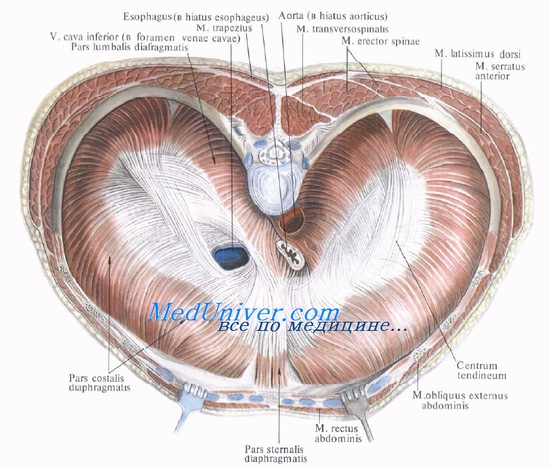

Диафрагма, тонкая сухожильно-мышечная пластинка, является нижней стенкой грудной полости и отделяет полость груди от полости живота. Сверху, со стороны полости груди, она покрыта диафрагмальной фасцией, fascia diaphragmatica, и прилегающей к ней диафрагмальной частью париетальной плевры. Между фасцией и плеврой имеется небольшой слой рыхлой подплевральной клетчатки. Снизу диафрагму покрывают внутрибрюшная фасция, fascia endoabdominalis, и париетальный листок брюшины.

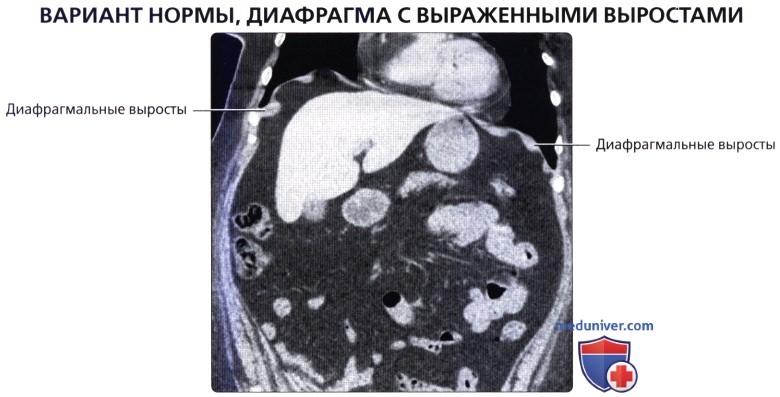

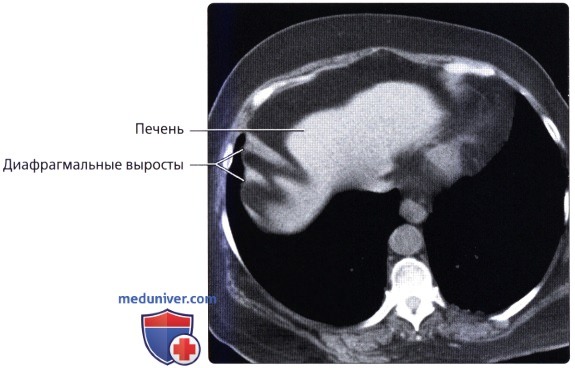

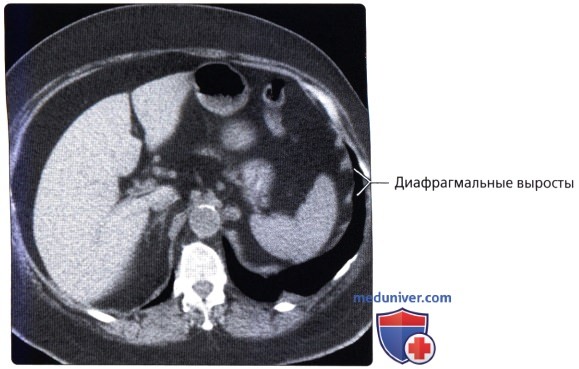

Диафрагма обращена выпуклостью в сторону полости груди. Ее мышечная часть начинается от боковых стенок полости груди и посредине переходит в сухожильный центр. Толщина мышечной части диафрагмы составляет 0,3—0,5 см, сухожильного центра — 0,3 см. Ее купол делится на два свода, из которых правый (больший) стоит выше, чем левый, что связано с прилеганием печени к нижней поверхности диафрагмы.

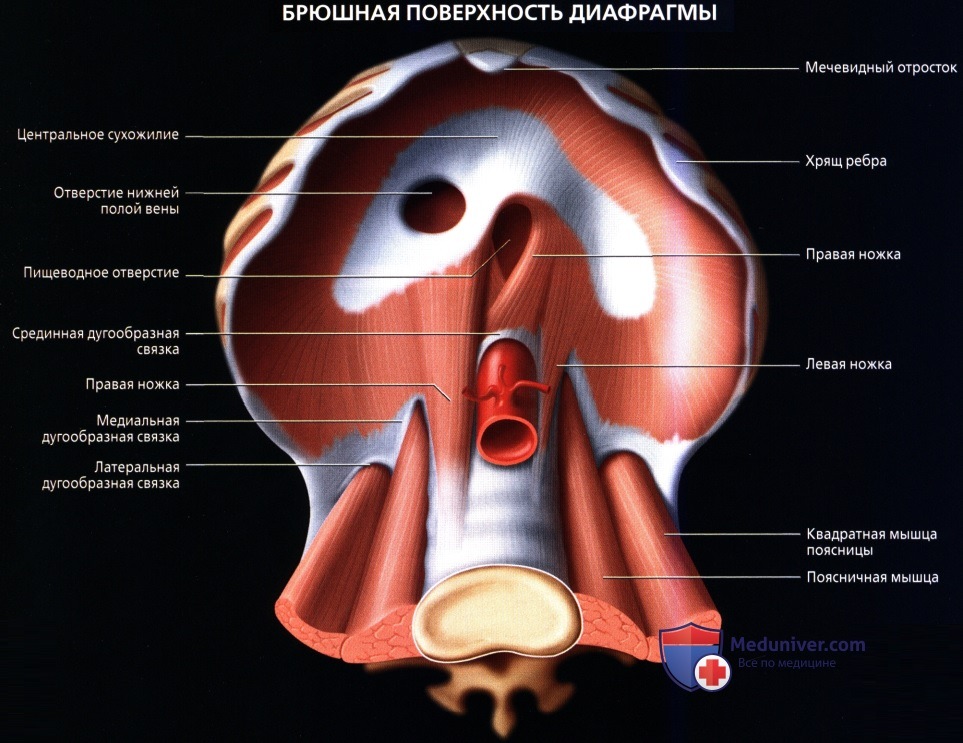

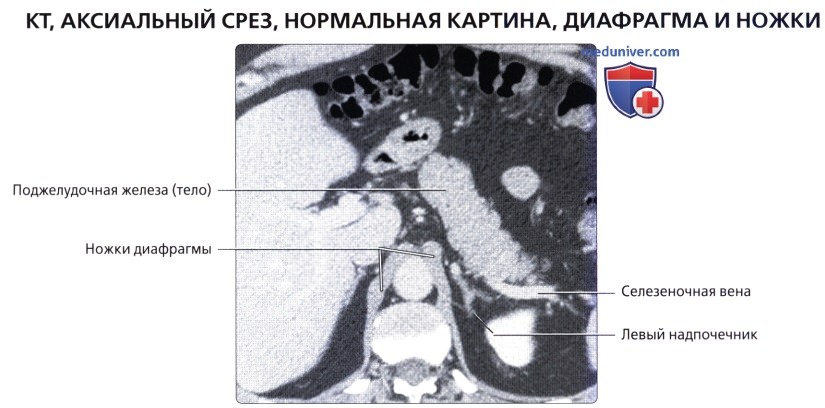

В мышечной части диафрагмы различают грудинную часть, pars sternalis, реберную (боковую) часть, pars costalis, и поясничную, pars lumbalis.

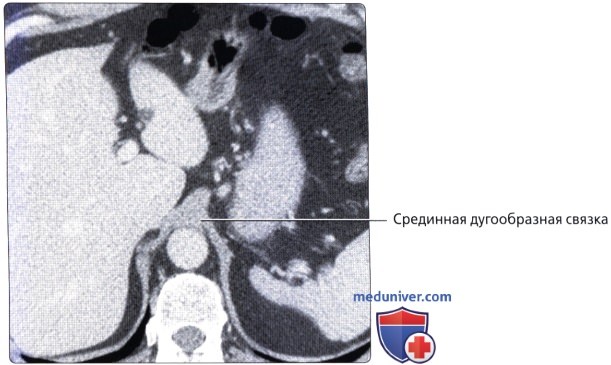

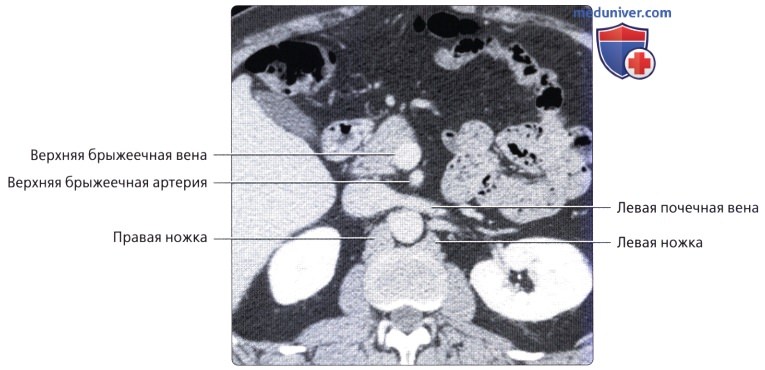

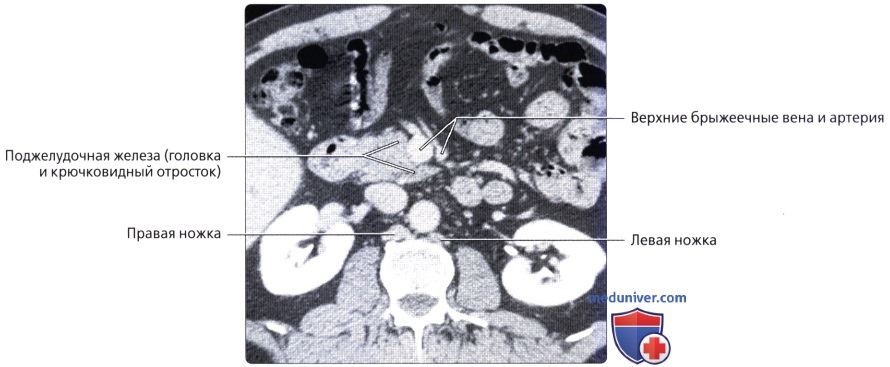

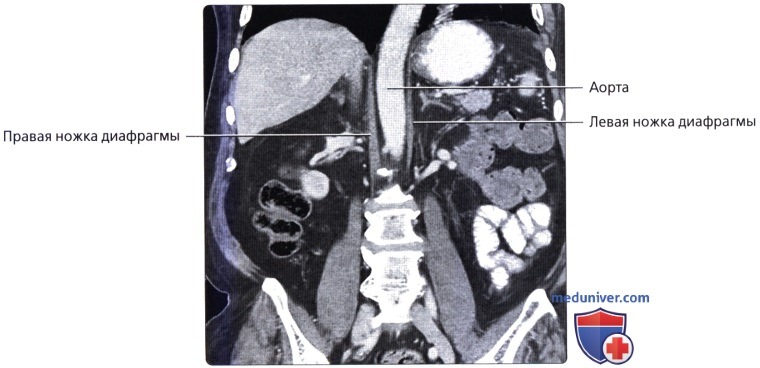

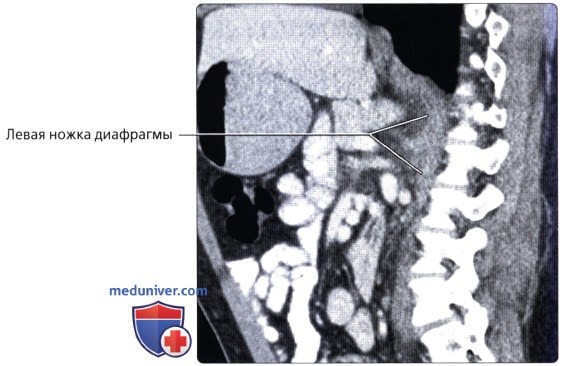

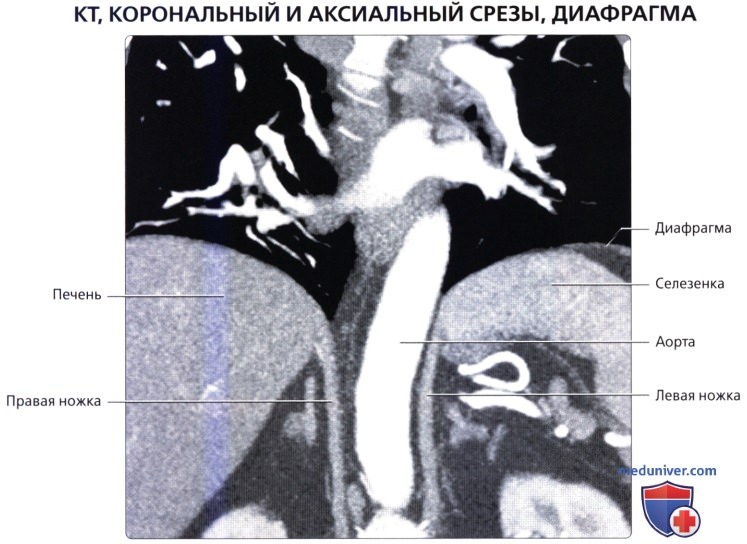

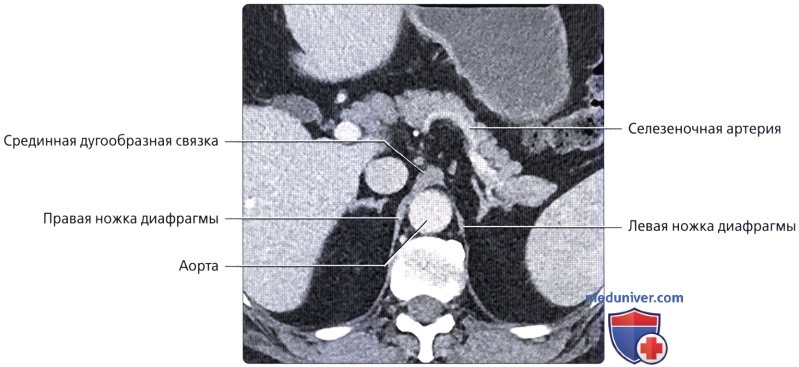

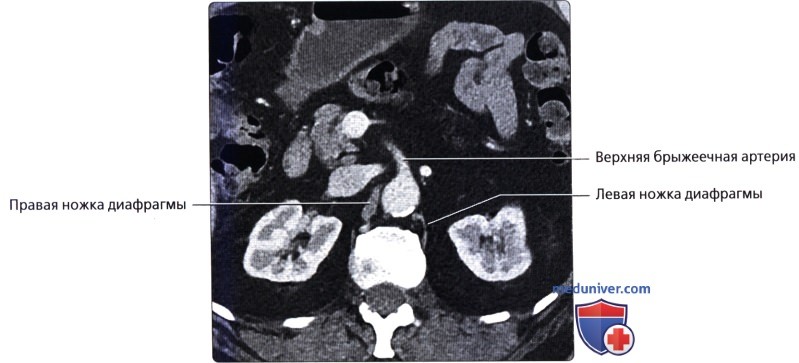

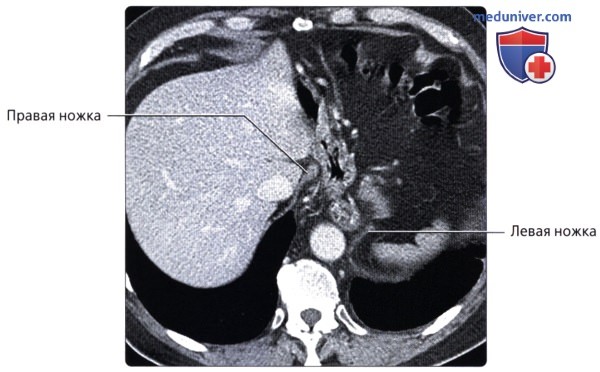

Грудинная часть диафрагмы самая слабая, начинается от задней поверхности нижнего края мечевидного отростка и частично от апоневроза прямой мышцы живота. Реберная часть начинается на внутренней поверхности хрящей 6 нижних ребер и частично от костной части 3—4 нижних ребер, откуда ее пучки круто поднимаются кверху. Поясничная часть состоит из двух мышечных частей — правой и левой ножек, eras dextram et sinistrum, которые начинаются длинными сухожилиями от передней поверхности I—IV поясничных позвонков и от сухожильных дугообразных связок — ligg. arcratum mediale et laterale (дуги Халлера [Haller]).

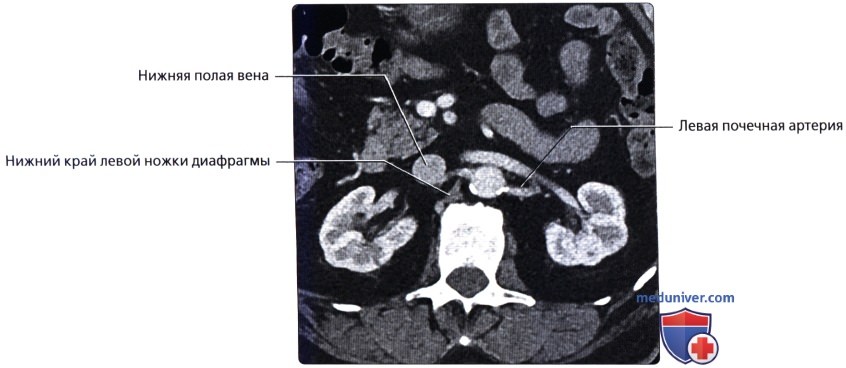

Сухожильный центр диафрагмы, centrum tendineum, имеет чаще треугольную форму и занимает середину диафрагмы. В его правой половине имеется отверстие, пропускающее нижнюю полую вену и ветви правого диафрагмального нерва. Адвентиция вены при помощи соединительнотканных тяжей связана с краями отверстия.

Куполы диафрагмы. Купол диафрагмы. Треугольники диафрагмы. Треугольники Морганьи. Щель Ларрея. Треугольник Бохдалека.

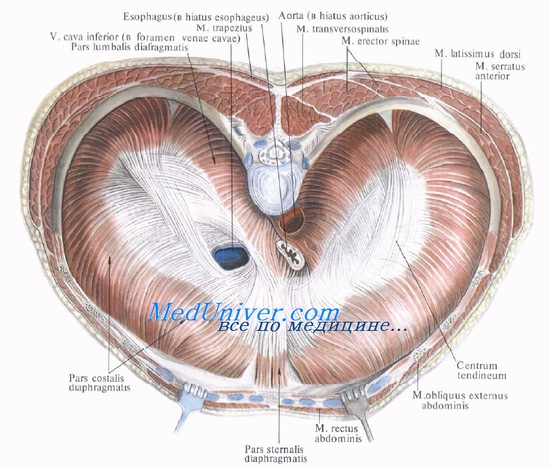

Прикрепление диафрагмы к грудной клетке проецируется по линии, проходящей по основанию мечевидного отростка, затем параллельно нижнему краю реберной дуги, на 1—2 см выше нее, по XII ребру и телам III—IV поясничных позвонков.

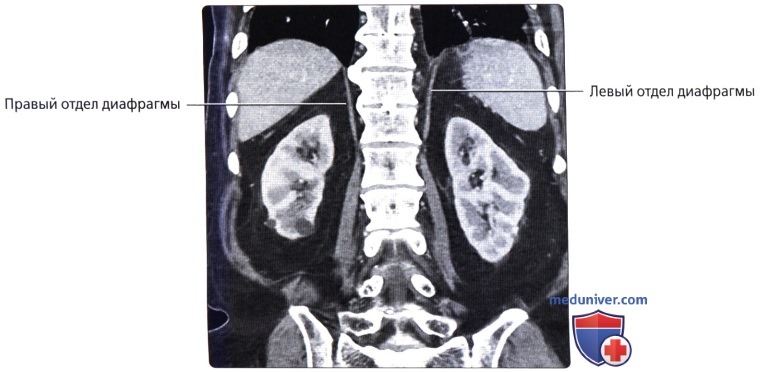

Левый купол диафрагмы диафрагмы проецируется спереди на уровне верхнего края V ребра, а сзади — на уровне девятого межреберья.

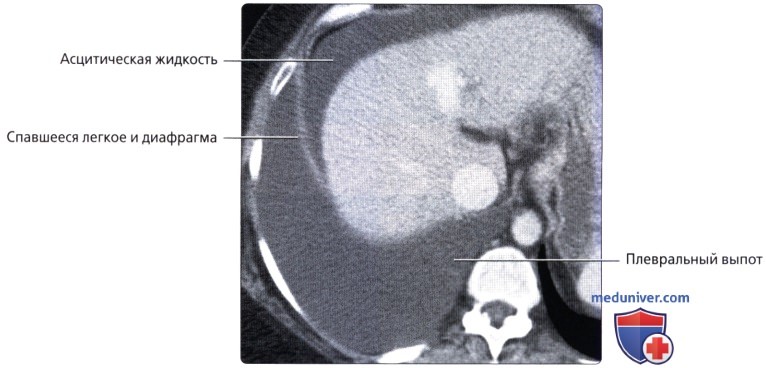

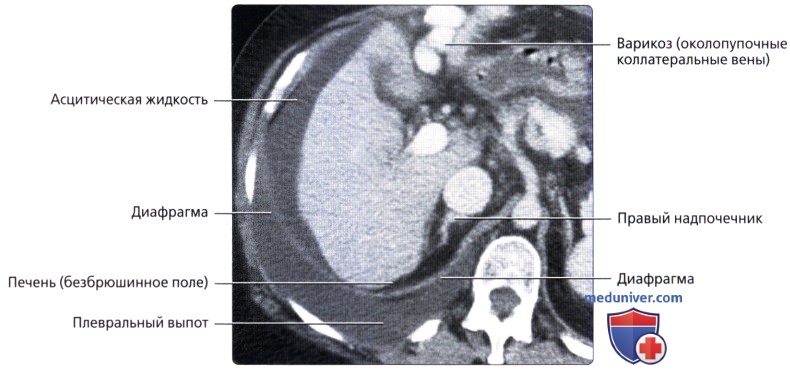

Правый купол диафрагмы расположен на одно межреберье выше левого. Высота стояния диафрагмы может меняться в результате патологических процессов в полостях груди и живота, ведущих к образованию экссудата (например, экссудат в плевральной полости ведет к уплощению купола диафрагмы).

В диафрагме есть участки треугольной формы, где отсутствуют мышечные волокна и соприкасаются листки диафрагмальной и внутрибрюшной фасций. Эти участки являются «слабыми местами» диафрагмы и могут служить местами грыжевых выпячиваний, прорыва гноя из подплевральной клетчатки в подбрюшинную и обратно.

Спереди такие участки находятся между грудинной и реберной частями диафрагмы. Они называются грудино-реберными треугольниками, trigonum sternocostale, или треугольниками Морганьи [Morgagni]. Левый из них называют также щелью Ларрея, по способу которого здесь производят пункцию перикарда при перикардите.

Через грудино-реберные треугольники диафрагмы проходят в стенку брюшной полости внутренние грудные сосуды.

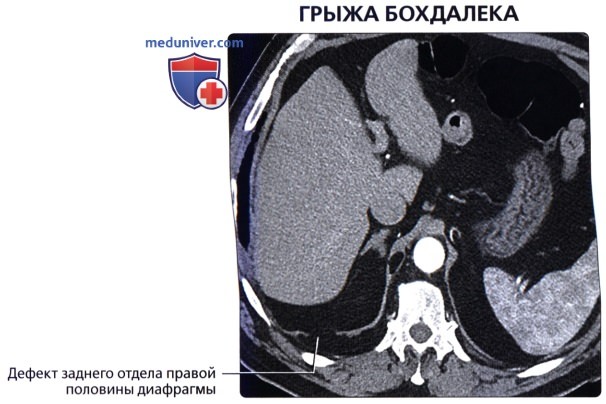

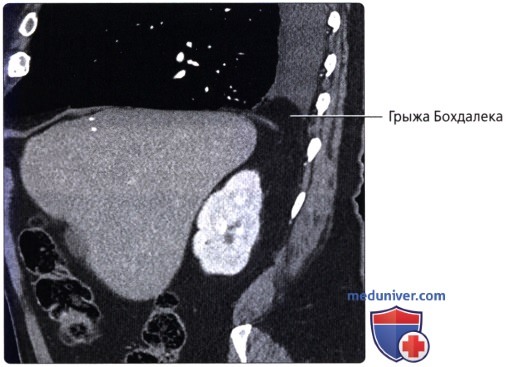

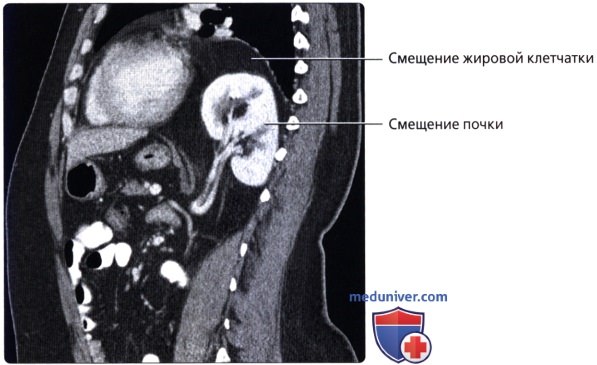

Между реберной частью диафрагмы, наружной границей ее поясничной части и верхним краем XII ребра с каждой стороны образуется пояснично-реберный треугольник Бохдалека, trigonum lumbocostale [Bochdalek].

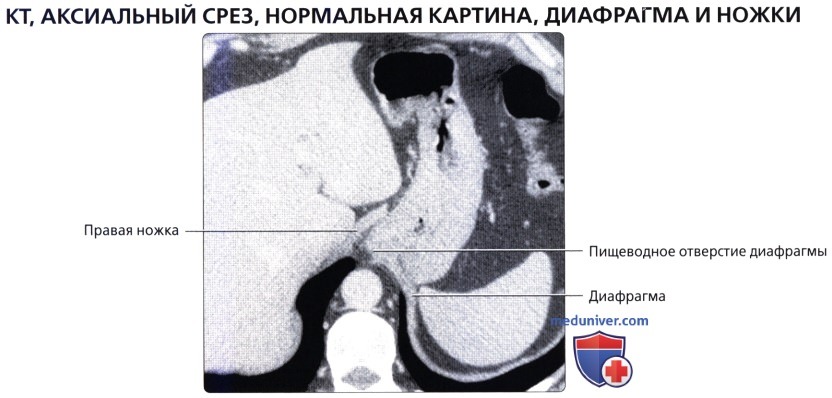

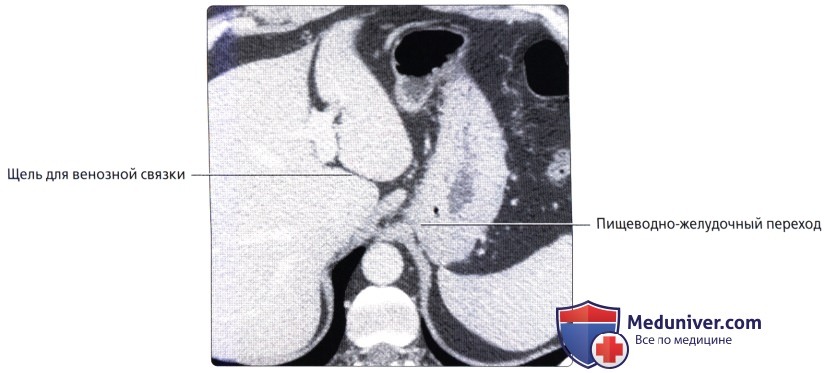

Отверстия диафрагмы. Отверстия нижней полой вены диафрагмы. Аортальное отверстие диафрагмы. Пищеводное отверстие диафрагмы.

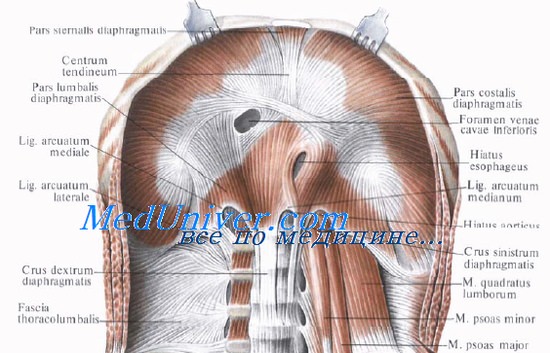

Кроме уже упомянутого отверстия нижней полой вены в сухожильном центре диафрагмы, в поясничной части диафрагмы имеется еше несколько отверстий.

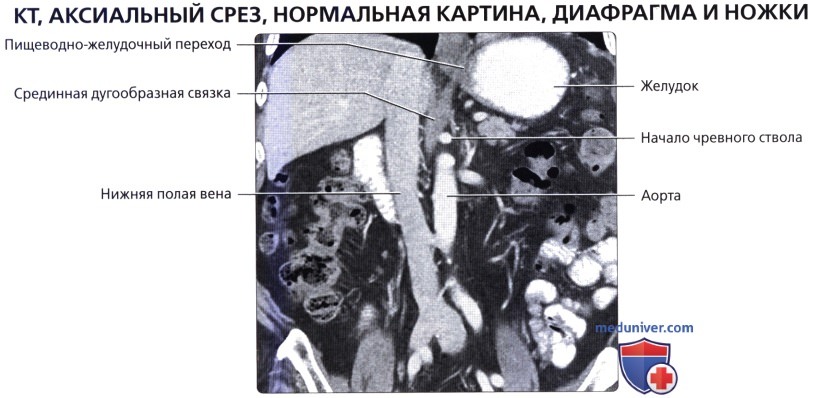

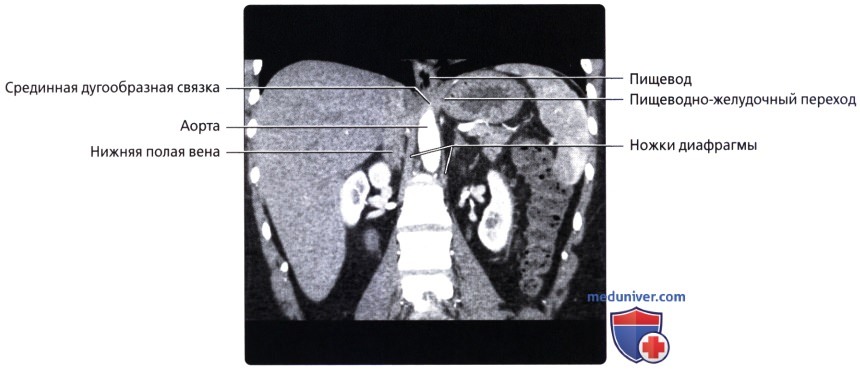

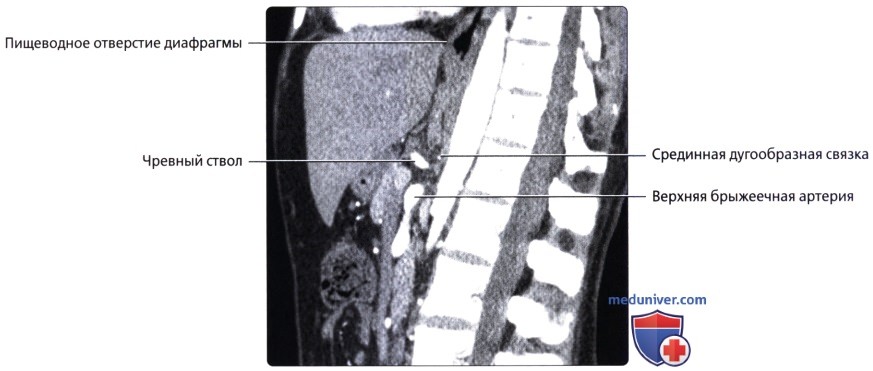

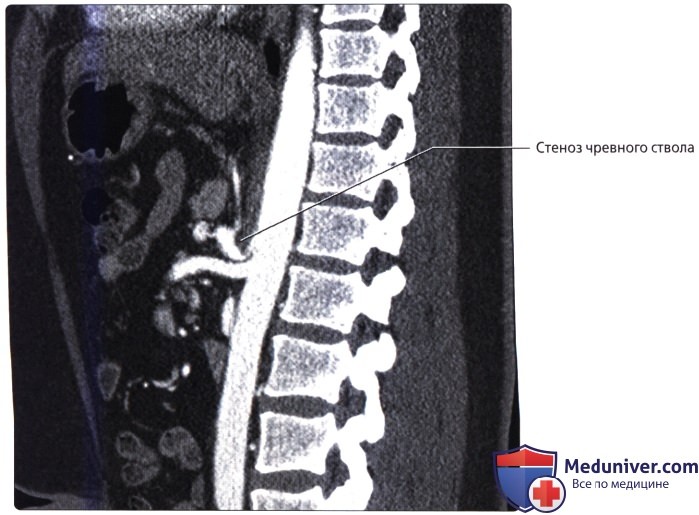

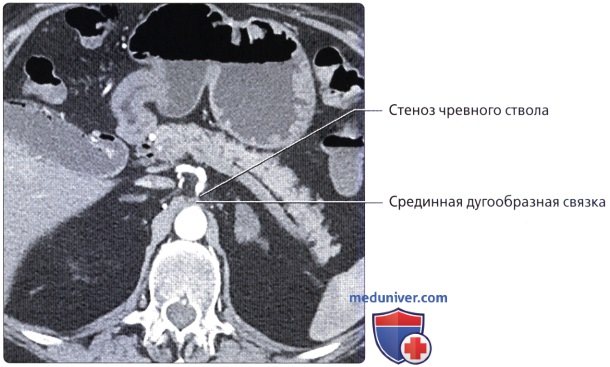

Между правой и левой ножками диафрагмы около I поясничного позвонка немного левее средней линии располагается аортальное отверстие, hiatus aorticus. Через него проходят аорта и позади нее грудной (лимфатический) проток.

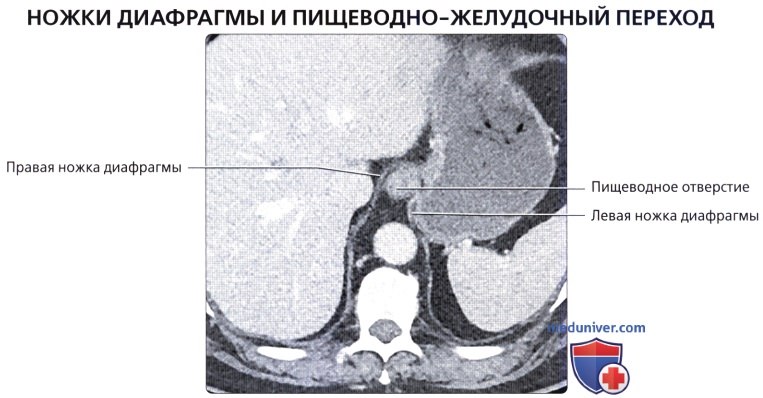

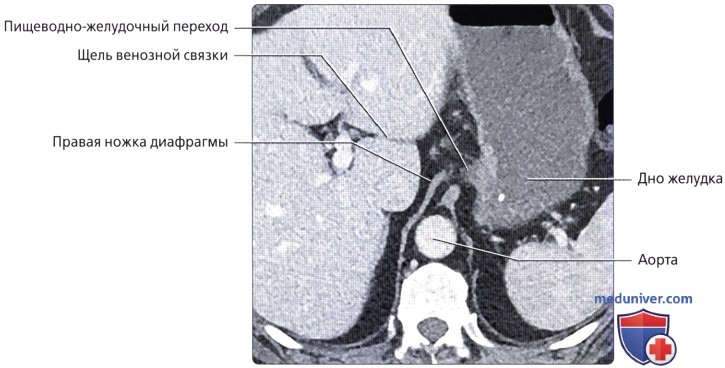

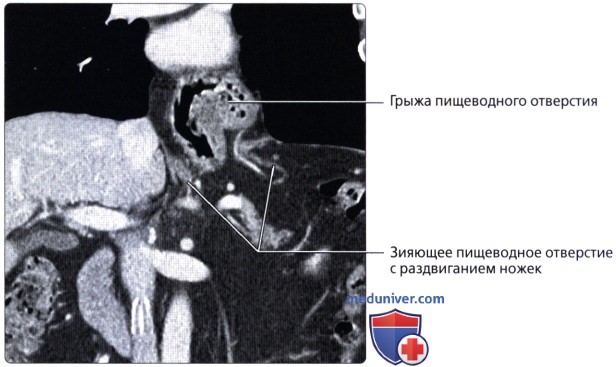

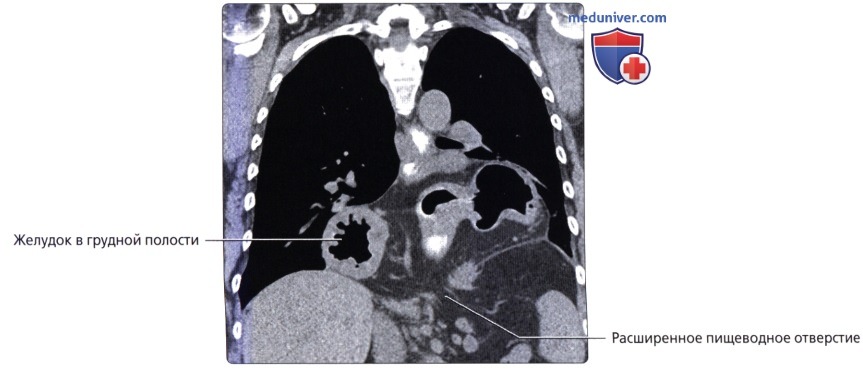

Кпереди и кверху от аортального отверстия находится пищеводное отверстие, hiatus oesophageus. Оно образовано продолжающимися кверху ножками, внутренние мышечные пучки которых перекрещиваются в виде цифры 8. Вместе с пищеводом через отверстие проходят блуждающие нервы.

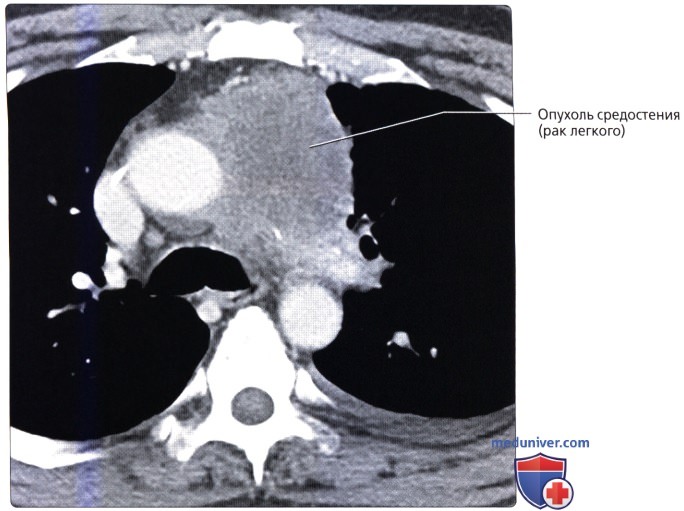

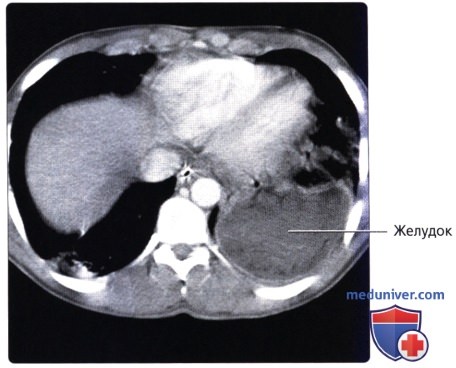

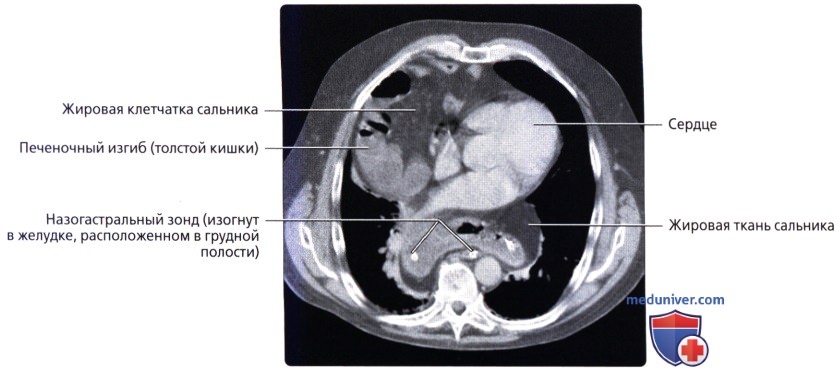

Мышечные пучки диафрагмы, непосредственно окружающие пищевод, образуют подобие мышечного сфинктера пищевода. Тем не менее иногда через пищеводное отверстие в заднее средостение выходят диафрагмальные грыжи (внутренние грыжи; обычно их содержимым является кардиальная часть желудка).

Нижняя полая вена

Кровоснабжение диафрагмы. Сосуды диафрагмы. Иннервация диафрагмы. Нервы диафрагмы.

Через щели между дугообразными связками Халлера проходят непарная вена, v. azygos (справа), полунепарная вена, v. hemiazygos (слева), и чревные нервы, nn. splanchnici. Латеральнее проходят симпатические стволы, tranci sympathici.

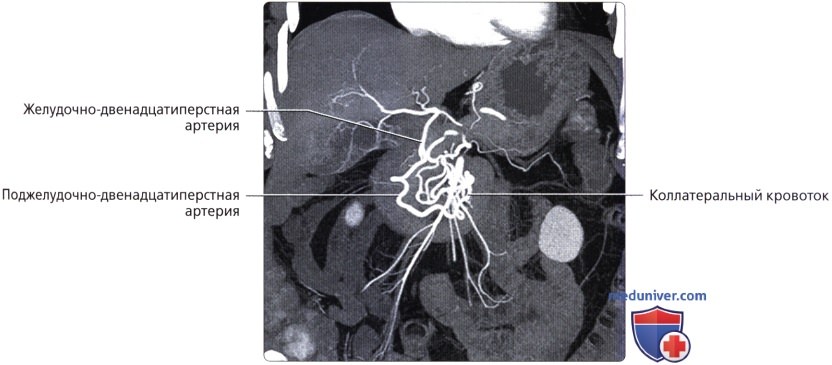

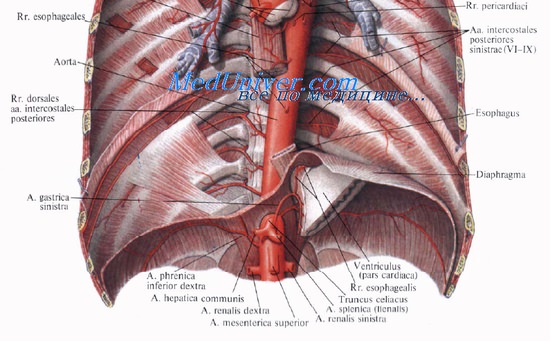

Кровоснабжают диафрагму аа. phrenicae inferiores (основные артерии диафрагмы, отходящие от брюшной аорты), аа. phrenicae superiores и аа. intercostales из грудной аорты, а также ветви внутренних грудных артерий.

Иннервацию диафрагмы осуществляют nn. phrenici, nn. intercostales, ветви nn. vagi и sympathici. N. phrenicus является единственным двигательным нервом диафрагмы.

Учебное видео анатомии и топографии диафрагмы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди (грудной клетки)”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 15.9.2020

Источник

Хирургическая анатомия диафрагмы – топографияЧто касается многочисленных исследований, посвященных изучению точной анатомической топографии диафрагмы (уровень стояния, формы куполов и сухожильного центра, варианты взаимоотношений с окружающими органами), то следует признать, что результаты этих исследований были не вдохновляющими. Во всяком случае все авторы отмечали крайнюю вариабельность этих данных. Актуальность таких исследований, продиктованных отсутствием возможностей объективно оценивать степень и характер повреждений, в настоящее время не столь очевидна. Высота стояния куполов и форма мышечной части диафрагмы зависят от особенностей телосложения, объема и фазы дыхательных движений, положения тела в пространстве и многих других факторов. В то же время кажущаяся простота ее мышечно-сухожильной структуры не соответствует ее сложной роли в физиологии дыхания и крово- и лимфообращения. Во всяком случае не все функции диафрагмы досконально известны. Диафрагма получила свое название (френосум) в связи с тем, что врачи древности считали ее обиталищем эмоций, как радостных (смех), так и горестных (рыдания). Гиппократ писал: «И в самом деле, я вижу, какую силу имеет диафрагма для разумения и мышления, кроме лишь того, если человек будет поражен нечаянной великой радостью или печалью, она прыгает и отскакивает вследствие своей тонкости и вследствие того, что очень сильно растянута в теле и не имеет полости, в которую могла бы воспринять все случающееся, хорошее и дурное, но от того и другого она сотрясается вследствие природной слабости».

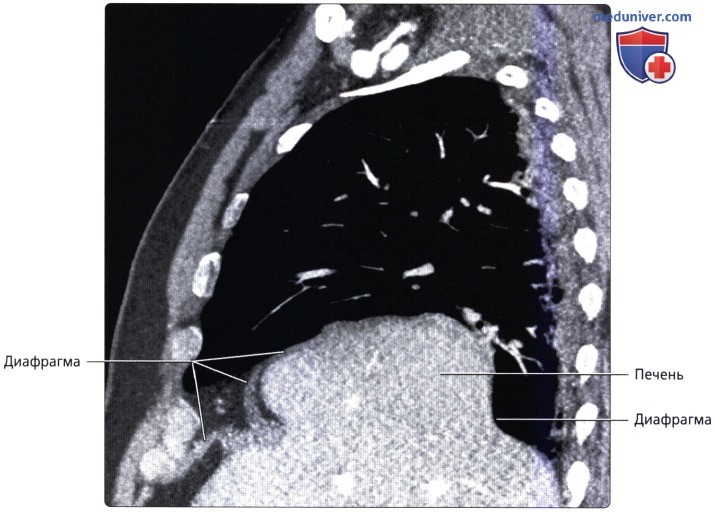

Итак, диафрагма представляет собой куполообразную мышечно-сухожильную перегородку, разделяющую плевральные полости и полость сердечной сорочки (сверху) от брюшной полости (снизу). Она образует свод с двумя боковыми куполами, с мышечной частью по периферии и сухожильной в центре. Ее периферическая часть толщиной 3-4 мм имеет плотную структуру; мышечные волокна направлены вверх, постепенно истончаясь и образуя сухожильный центр. Передний скат прикрепляется к основанию мечевидного отростка и задним поверхностям передних отрезков ребер, образуя по бокам от мечевидного отростка две треугольные щели Ларрея (Морганьи), через которые проходят терминальные отделы внутренней грудной артерии, носящей с этого уровня название верхней надчревной (a. epigastrica sup.). Эти треугольные пространства заполнены жировой клетчаткой, которую можно считать как клетчаткой переднего средостения, так и предбрюшинной клетчаткой. При широких треугольниках Ларрея плевральные листки и листки брюшины могут соприкасаться. Боковые скаты прикрепляются к внутренней поверхности грудной стенки. Линия прикрепления простирается от VI ребра спереди до XII ребра сзади.

Задний (поясничный) скат прикрепляется к предпозвоночной фасции на уровне тел L1—L3. Между боковым и задним скатом находятся две треугольные щели Бохдалека, представляющие собой остатки сообщения между плевральными и брюшной полостями, которое имеется на эмбриональной стадии развития организма. Основными анатомическими образованиями поясничного отдела диафрагмы являются три пары так называемых ножек диафрагмы — длинных и широких пучков мышц, которые, постепенно суживаясь, идут снизу вверх и заканчиваются сухожилиями, вплетаясь в задние скаты диафрагмы справа и слева. Между внутренними ножками диафрагмы на уровне Тh12 расположено аортальное отверстие, через которое в брюшную полость проходит аорта, а из брюшной полости — грудной проток. Знание этих анатомических особенностей необходимо для того, чтобы в критической ситуации, во время лапаротомии у пострадавшего с массивным внутрибрюшным кровотечением быстро найти под диафрагмой брюшную аорту, прижать ее к позвоночнику пальцем или аортальной вилкой. Кпереди от аорты волокна этих ножек перекрещиваются, образуя на уровне Тh10 пищеводное отверстие, через которое проходит пищевод и оба ствола блуждающих нервов. Латеральнее внутренних ножек диафрагмы справа проходит ствол непарной вены, слева — ствол полунепарной вены. Справа от ножек диафрагмы и аортального отверстия, ближе к сухожильному центру, на уровне Тh8 в диафрагме имеется отверстие, через которое проходит нижняя полая вена.

Для оценки возможности сочетанных ранений груди и живота следует помнить, что передняя полуокружность линии прикрепления диафрагмы расположена намного выше задней полуокружности, так что плоскость линии прикрепления диафрагмы резко наклонена кзади, а ее купола выдаются высоко вверх, достигая справа спереди уровня IV ребра, слева — V ребра. По верхней и нижней поверхности диафрагмы располагаются слои рыхлой соединительнотканной (местами — жировой) клетчатки, которые покрыты серозными листками плевральным, перикардиальным (сверху) и брюшинным (снизу). Под этими серозными листками расположена обильная сеть артериальных, венозных и лимфатических сосудов, а также ветвей правого и левого диафрагмальных нервов. Артериальная сеть представлена веточками межреберных артерий и внутренней грудной артерии, среди которых выделяют верхнюю диафрагмальную, перикардодиафрагмальную и мышечно-диафрагмальную артерии. Нижняя диафрагмальная артерия отходит непосредственно от аорты, давление в ней высокое. Ранение этой артерии или случайное повреждение во время операции приводит к сильному кровотечению. Перикардо-диафрагмальные артерии и артерии, сопровождающие диафрагмальные нервы, снабжают центральную часть диафрагмы. К особенностям диафрагмы следует отнести тесную лимфатическую связь наддиафрагмальной лимфатической сети, причем строго одностороннюю: правые отделы этой сети с левыми отделами не сообщаются. Наконец, в хирургии повреждений важно помнить, что правая и левая половины диафрагмы имеют раздельную иннервацию. Диафрагмальные нервы отходят от корешков спинного мозга на уровне CIV, идут вниз по передней поверхности передней лестничной мышцы (ближе к ее медиальному краю) и далее — в заднем средостении по боковой поверхности перикарда, разделяясь на многочисленные радиальные ветви либо непосредственно в ткани диафрагмы, либо выше диафрагмы на 1-2 см. – Также рекомендуем “Хирургическая анатомия поддиафрагмальной области – топография” Оглавление темы “Хирургическая анатомия груди и живота”:

|

Источник

|