Для сосудов растений характерна особенность

У этого термина существуют и другие значения, см. Сосуд.

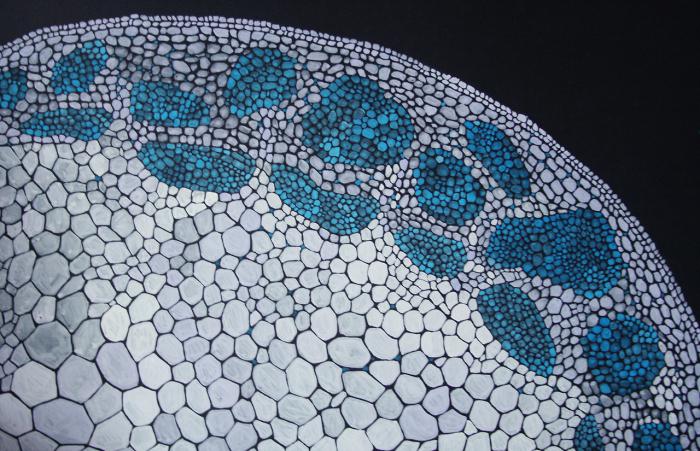

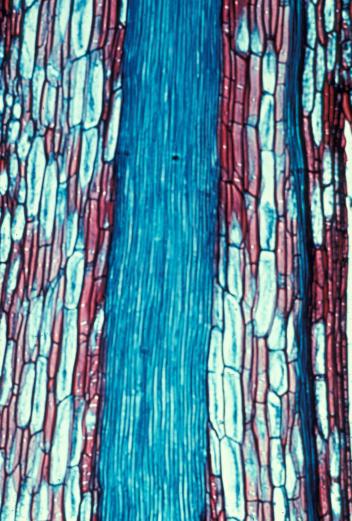

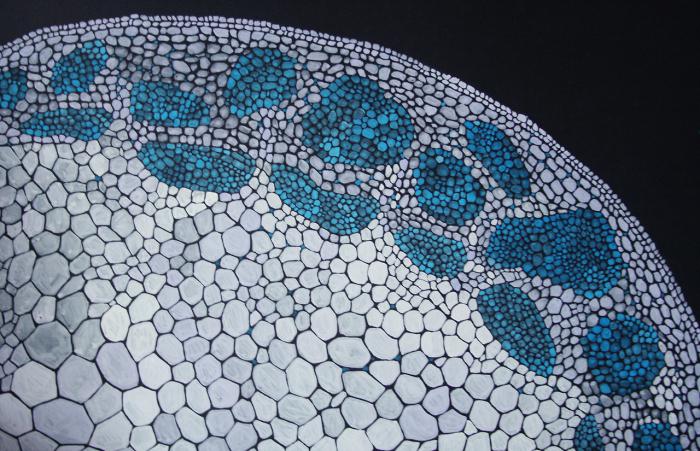

Сосу́ды (трахеи) — проводящие элементы ксилемы, представляющие собой длинные полые трубки, образованные одним рядом клеток (члеников) со сквозными отверстиями (перфорациями) на поперечных стенках, по которым происходит массовое передвижение веществ.

Строение[править | править код]

Сосуды растений (трахеи) состоят из многих клеток, которые называются члениками сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя длинную полую трубку. Поперечные перегородки между члениками растворяются, и возникают перфорации (сквозные отверстия). По таким полым трубкам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам. Каждый сосуд может состоять из огромного числа члеников, поэтому средняя длина сосудов — несколько сантиметров (иногда до 1 м и больше). Самые совершенные сосуды состоят из широких коротких члеников, диаметр которых превышает длину, а в перфорационных пластинках имеется одно крупное отверстие (простая перфорация). Сосуды менее специализированные состоят из более длинных и узких члеников, поперечные стенки между которыми наклонены. Перфорационные пластинки имеют несколько отверстий, расположенных друг над другом (лестничная перфорация) или в беспорядке (сетчатая перфорация).

Развитие сосуда[править | править код]

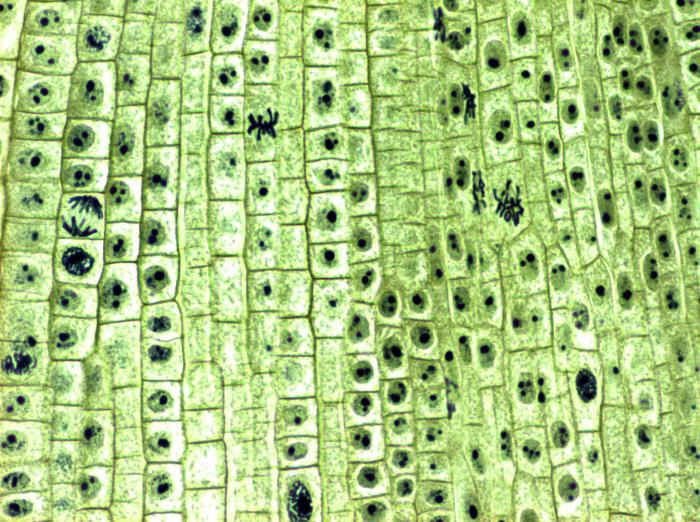

Членики сосуда образуются из продольного ряда клеток и вначале представлены расположенными друг над другом живыми паренхимными тонкостенными клетками, полость которых заполнена цитоплазмой с крупным ядром.

Первичная оболочка члеников сосудов состоит из микрофибриллярной фазы и матрикса, заполняющего промежутки между пространственно организованными микрофибриллами целлюлозы. В оболочке молодых члеников сосуда преобладают компоненты матрикса и вода. В связи с этим они могут удлиняться и разрастаться в ширину, протопласт вакуолизируется и занимает постенное положение.

Ещё до завершения роста начинается отложение слоёв вторичной оболочки. Каждый из слоёв отличается направлением ориентации микрофибрилл, характерным для данного типа элементов ксилемы. В тех участках первичной оболочки, где позднее образуются перфорации, вторичная оболочка не откладывается, но за счёт разбухания пектинового вещества межклеточной пластинки эти участки несколько утолщаются.

В самых ранних по времени образования трахеальных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые сосуды). Позднее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями, затем с лестничными утолщениями (сосуды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как плотные спирали, витки которых связаны между собой).

Сосуды с относительно небольшими округлыми участками первичной оболочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, называют пористыми.

Вторичная оболочка, а иногда и первичная, как правило, лигнифицируются, то есть пропитываются лигнином. Это придает им дополнительную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего роста органа в длину. Одновременно с одревеснением боковых клеток сосуда идет процесс разрушения поперечных стенок между члениками: они ослизняются и постепенно исчезают. Так формируется перфорация. Вокруг перфорации всегда сохраняется остаток продырявленной стенки в виде ободка (перфорационный поясок).

После образования перфорации протопласт отмирает, его остатки в виде бородавчатого слоя выстилают стенки трахеальных элементов (трахеид и члеников сосудов). В результате последовательных структурных изменений формируется сплошная полая трубка сосуда, полость которой заполняется водой.

Механизм действия[править | править код]

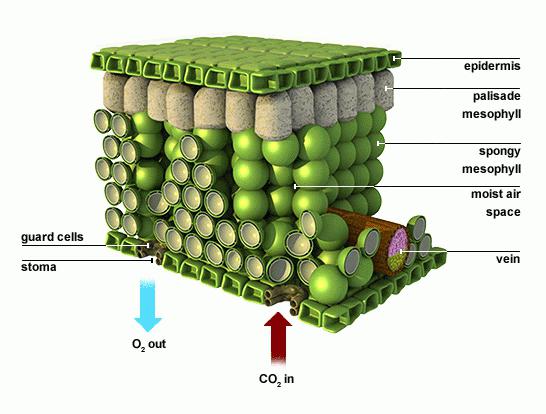

Механизм поступления воды в трахеальные элементы и проведения её ко всем частям растения сложен. Основная масса воды поступает в растение через корневые волоски. В силу т. н. корневого давления вода проходит к водопроводящим элементам корня, поднимается к листьям и испаряется с их поверхности наружу через устьица (транспирация).

Сосуды заполнены водой. По мере того, как вода движется по сосудам, в столбе воды создаётся натяжение. Оно передаётся вниз по стеблю на всём пути от листа к корню благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. Молекулы стремятся «прилипнуть» друг к другу в силу своей полярности, а затем удерживаются вместе за счёт водородных связей. Кроме того, они стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии. Натяжение в сосудах ксилемы достигает такой силы, что может тянуть весь столб воды вверх, создавая массовый поток. При этом прочность стенкам обеспечивают целлюлоза и лигнин.

Литература[править | править код]

- Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9.

Источник

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

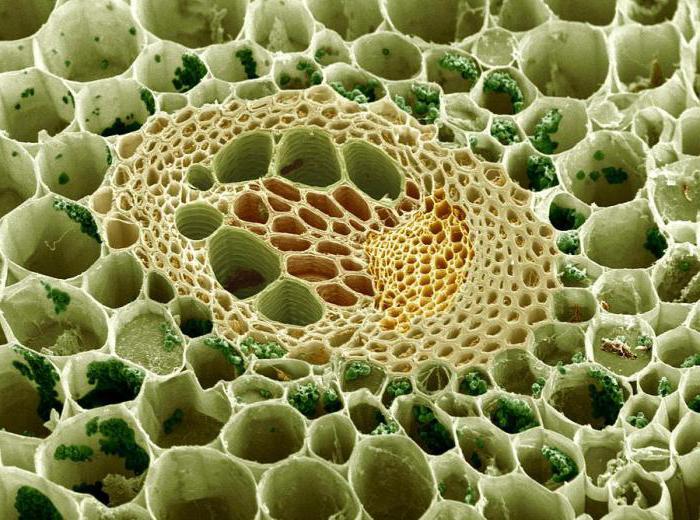

Трахеальные элементы представляют

собой наиболее высокоспециализированные клетки

ксилемы. Как правило, они вытянуты в длину и в

зрелом состоянии мертвы. Для них характерны

лигнифицированные оболочки со вторичными

утолщениями и порами.

Процесс отложения вторичной оболочки

и пропитывание ее лигнином осуществляется еще в

живой клетке. При этом на первых этапах развития

растения все клетки растущих частей удлиняются

(вытягиваются). Однако такое удлинение было бы

невозможным при сплошной жесткой оболочке. В

этом отношении у высших растений выработалось

оптимальное приспособление: вторичная оболочка

не одевает клетку сплошь, а расположена кольцами

или спиралью. Подобные кольчатые и спиральные

утолщения позволяют молодым трахеальным

элементам вытягиваться в длину и в то же время

препятствуют из сдавливанию. Кроме того, этот тип

вторичного утолщения является чрезвычайно

экономичным.

При всех достоинствах кольчатых и

спиральных элементов как путей для проведения

воды, их механическая прочность оставляет желать

лучшего. Поэтому, как только у молодого растения

заканчиваются ростовые процессы, связанные с

удлинением клеток, в ксилеме начинают

формироваться трахеальные элементы со сплошной

вторичной одревесневшей оболочкой. Когда

формирование сплошной оболочки заканчивается,

клетки очень быстро отмирают.

Однако и в этом случае оболочка

водопроводящего элемента не может быть

совершенно сплошной. Обычно в ней имеются

многочисленные углубления в виде пор. Поэтому

зрелые водопровдящие элементы называют

точечно-поровыми. Итак, в процессе онтогенеза

(индивидуального развития растения) наблюдается

ряд взаимопревращения трахеальных элементов:

кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные,

точечно-поровые.

Различают два типа проводящих

элементов: 1) трахеиды и 2) членики сосудов.

Отличаются они главным образом тем, что членики

сосудов имеют сквозные отверстия ≈ перфорации, в

то время как трахеиды являются

неперфорированными элементами. Поэтому по

сосудам растворы продвигаются значительно

легче, чем по трахеидам.

Трахеиды ≈ это основной

водопроводящий элемент высших растений с

момента их появления на суше и по сей день.

Трахеиды имеют замкнутую со всех сторон

первичную оболочку. Поэтому вода по трахеидам

должна проходить через окаймленные поры,

просачиваясь через первичные оболочки и

склеивающий их межклеточный слой. Понятно, что

подобная структура не является оптимальной для

быстрой подачи воды.

Поэтому в процессе эволюции в ряде

групп высших растений возник новый более

совершенный проводящий элемент ≈ членик сосуда.

Для члеников сосудов характерно наличие в концах

клеток перфораций. Соединяясь между собой

перфорациями, сотни и тысячи члеников образуют

сосуды ≈ длинные сквозные трубки, по которым

вода перемещается практически беспрепятственно.

Водопроводящие элементы, обладающие

достаточно толстой оболочкой, инкрустированной

лигнином, играют в теле растения также и

механическую роль.

Поэтому специализация трахеальных

элементов в процессе эволюции шла в направлении

разделения механической и проводящей функций.

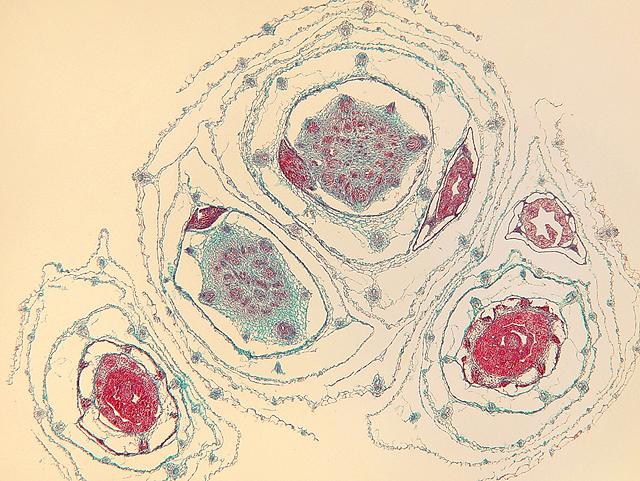

Примитивная древесина большинства

хвощей, папоротников, голосеменных имеет гомогенную

(однородную) ксилему и состоит исключительно из

трахеид и небольшого количества древесинной

паренхимы. В такой древесине узкопросветные

толстостенные трахеиды выполняют

преимущественно механическую функцию, а

широкопросветные и тонкостенные ≈

водопроводящую.

Более совершенная гетерогенная

древесина покрытосеменных состоит из сосудов,

трахеид, волокон – либриформа и запасающей

паренхимы.

Членики сосудов у цветковых растений

морфологически довольно разнообразны и образуют

четкий эволюционный ряд. Этот эволюционный ряд,

построенный на работах выдающегося

американского ботаника И. Бэйли, помещается во

всех учебниках, как одна из ярких и бесспорных

демонстраций эволюционных преобразований.

Эволюционный ряд члеников сосудов

начинается с длинных трахеид, имеющих лестничную

поровость и косые заостренные концы. Постепенно

клетки укорачиваются, становятся более широкими,

а их концевые стенки все менее наклонными и в

конце концов оказываются поперечными.

В наиболее примитивных члениках

лестничная перфорационная пластинка имеет

множество перегородок. В процессе эволюции они

сокращаются и исчезают совсем, так что остается

одна сквозная крупная перфорация.

Характерно, что с появлением сосудов

цветковых растений не исчезли трахеиды,

поскольку совершенный водопроводящий аппарат не

всегда является преимуществом. Так, в условиях

высокой влажности и затенения способность

быстро проводить воду не имеет особого значения.

У таких растений процент трахеид и примитивных

члеников сосудов с лестничной перфорацией

заметно выше, чем у растений, произрастающих в

засушливых условиях.

Получается, что соотношение

проводящих элементов четко обусловлено

экологическими условиями и определяет водный

баланс растения.

Мы уже говорили, что сочетание в одном

клеточном элементе ≈ трахеиде ≈ и способности

проводить воду и механической прочности было

важным эволюционным приспособлением. Появление

сосудов, с их все увеличивающейся полостью и

относительно тонкими стенками, несколько

ослабило бы механическую роль ксилемы, если

сосуды остались бы единственным элементом этой

ткани. В связи с этим наметился второй

эволюционный ряд специализации в сторону

повышения механической прочности, и трахеиды,

через промежуточную стадию волокнистой трахеиды

превратились в волокна либриформа.

При этом происходило утолщение

оболочек клеток, сужение полостей, все большая

редукция окаймления пор. Поры у волокон

либриформа стали узкие, щелевидные. Вместе с тем,

сократилось и количество пор.

Паренхимные клетки, входящие в состав

древесины, запасают крахмал, жиры и многие другие

эргастические вещества.

В ходе онтогенеза у растения из

первичной латеральной меристемы прокамбия

появляется первичная ксилема. У некоторых

растений со временем начинает работать

вторичная боковая меристема ≈ камбий, дающая

начало вторичной ксилеме.

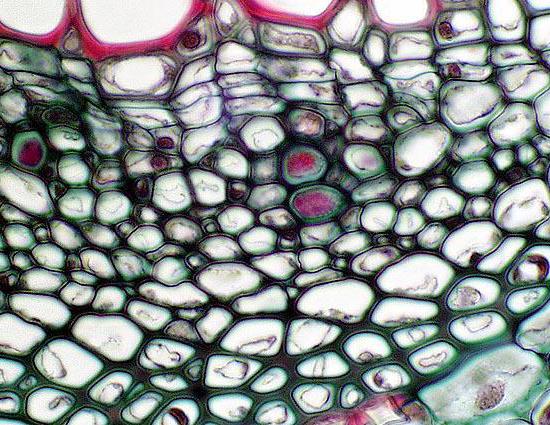

Обычно первичная ксилема отчетливо

подразделяется на два структурных типа: 1) протоксилему

и 2) метаксилему

Источник

Как и в организме животных, у растений есть отдельные транспортные механизмы, которые отвечают за доставку питательных веществ к отдельным клеткам и тканям. Сегодня мы обсудим особенности строения проводящей ткани растений.

Что это такое?

Проводящими тканями называются те, по которым происходит движение растворов питательных веществ, необходимых для роста и развития растительного организма. Причиной их возникновения является выход первых растений на сушу. От корня к листьям, как несложно догадаться, движется восходящий поток растворов солей и прочих питательных веществ. Соответственно, нисходящий ток идет в обратном направлении.

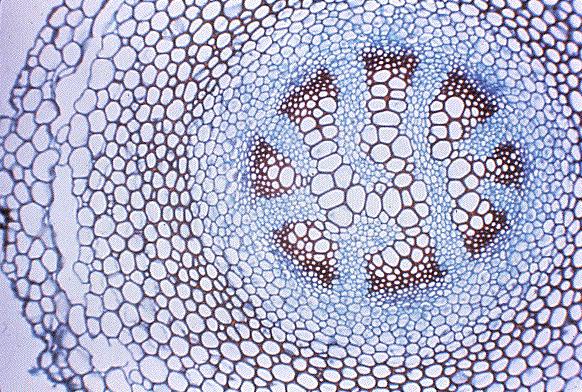

Восходящий транспорт осуществляется посредством сосудов в древесной ткани (ксилемы), нисходящая же доставка – при помощи ситовидных структур в лубе коры (флоэмы). В общем-то, форма ксилем напоминает таковую у сосудов животных. Клетки их вытянутые, имеют выраженную продолговатую форму. Какие еще имеются особенности строения проводящей ткани растений?

Какими они бывают?

Следует знать, что бывают первичные и вторичные ткани этого типа. Давайте приведем стандартную их классификацию, так как наглядность материала улучшает его усвоение. Итак, вот простейшее строение проводящей ткани растений, представленное в виде таблицы.

Простые | Все клетки в этой группе тканей практически одинаковы как по своей форме, так и по структуре |

Сложные | Клетки имеют общее происхождение, но существенно различаются по своей структуре и выполняемым ими функциям |

Как вы уже могли понять, ксилема и флоэма относятся к сложной разновидности, так как за счет своей разнородной структуры они способны выполнять столь широкий перечень функций.

Проводящая ткань | Структурные элементы | ||

Проводящие структуры | Механические элементы | Ткани запасающего типа | |

Ксилема | Трахеиды, стандартные сосуды | Волокна древесины | Паренхима древесного волокна |

Флоэма | Трубки «сита», клетки-спутницы | Лубяные клетки и волокнистые структуры | Паренхима лубяного типа |

Как видите, строение проводящей ткани растений какой-то сверхъестественной сложностью не отличается. Во всяком случае, оно намного проще, нежели у клеток высших млекопитающих.

Ксилема. Проводящие элементы

Самыми древними элементами всей проводящей системы являются трахеиды. Так называются клетки специфической формы, имеющие характерные, заостренные концы. Именно от них впоследствии произошли обычные волокна древесной ткани. Они имеют одеревеневшую стенку значительной толщины. Форма трахеид может быть самой различной:

- Кольцевидной.

- Спиралевидной.

- В форме точек.

- Споровидной.

Следует помнить, что попутно растворы питательных веществ фильтруются сквозь множественные поры, а потому скорость передвижения их достаточно низкая. Эти важные особенности строения проводящей ткани растений зачастую забываются.

У каких растений может встречаться этот структурный элемент?

Трахеиды можно найти практически у всех высших спорофитов. Низшие голосеменные в большинстве своем также имеют в своем строении данные структурные элементы, причем даже у них они играют весьма важную роль. Дело в том, что прочные стенки трахеид, о которых мы уже писали выше, позволяют им выполнять не только непосредственно проводящую функцию, но и быть поддерживающей, механической структурой. Это – важнейшие особенности строения проводящей ткани растений, от которых зависит очень многое.

Зачастую только они являются единственной поддерживающей структурой, которая придает телу растения необходимую прочность. Любопытно, но у всех (!) хвойных растений в древесине полностью отсутствуют какие-то специальные механические ткани, а прочность обеспечивается исключительно за счет обсуждаемых нами трахеид. Длина этих удивительных проводящих элементов может колебаться в пределах от нескольких миллиметров до пары сантиметров.

В общем-то, изучает эти особенности строения проводящей ткани растений 5 класс любой общеобразовательной школы, но зачастую вопрос о самых длинных сосудах у растений ставит в тупик даже студентов биологических факультетов.

Характеристика сосудов

Они представляют собой весьма характерный элемент в ксилеме покрытосеменных растений. На вид похожи на длинные и пустотелые трубки. Каждая из них образуется в результате слияния удлиненных клеток по схеме «стык в стык». Члеником сосуда называется каждая клетка, которая по своему функциональному строению повторяет таковое для трахеиды. Отметим, впрочем, что членики намного шире и короче их.

Какая категория учащихся должна знать эти особенности строения проводящей ткани растений? 5 класс, который начал проходить ботанику и строение растительного организма, уже может ориентироваться в самых простых вопросах данной тематики.

Процесс образования сосудов

Та ксилема, которая первой появляется в процессе развития растения, называется первичной. Ее закладка происходит в корнях и верхушках молодых побегов. В этом случае разделенные членики сосудов ксилемы нарастают на дистальных концах прокамбиальных тяжей. Сам сосуд появляется после их слияния, вследствие разрушения внутренних перегородок. Убедиться в этом можно, если посмотреть на их срез в микроскоп: внутри сохраняются ободки, которые как раз таки и являются остатками разрушенной перегородки.

Давайте вспомним, благодаря каким структурным элементам образуется проводящая ткань растений, и какие из них находятся в корне растения:

- Эпидермальная оболочка.

- Кора.

- Протодерма, которая постоянно обновляет лежащие выше слои.

- Верхушечная меристема, которая является основной зоной роста корня растения.

- От повреждения более нежные ткани защищает корневой колпачок.

- Внутри корня располагаются знакомые нам ткани: ксилема и флоэма.

- Образуются они, соответственно, из протофлоэмы и протоксилемы.

- Эндодермис.

Протоксилема (то есть первые образующиеся в растении сосуды) появляется на самой верхушке всех молодых осевых органов. Образование происходит непосредственно под слоем меристемы, то есть там, где окружающие сосуды клетки продолжают интенсивно расти и вытягиваться. Нужно отметить, что даже зрелые сосуды протоксилемы ничуть не теряют своей способности к растягиванию, так как их стенки еще не подверглись одеревенению.

Как правило, проводящие ткани цветковых растений такому уплотнению подвергаются достаточно рано, так как стеблю требуется поддерживать достаточно массивный и уязвимый цветок.

Вспомним, что отвечает за процесс затвердевания? Лигнин. А он как раз-таки откладывается в стенках «заготовок» сосудов или по спирали, или в кольцевидном направлении. Такое положение его слоев не мешает сосуду растягиваться. В то же время этот лигнин обеспечивает вполне приличную прочность молодых сосудов в растении, что предотвращает их разрушение при механических воздействиях.

Вот почему так важна проводящая ткань растений. Рисунок, который имеется на страницах этой статьи, наверняка поможет вам лучше разобраться в этом вопросе, так как наглядно демонстрирует основные составные части упомянутой ткани.

Образование метаксилемы

В процессе роста появляются новые сосуды, которые значительно раньше подвергаются процессу одеревенения. Когда заканчивается их формирование в зрелых частях растения, завершается процесс роста метаксилемы. Как же должен рассматривать школьный курс биологии строение проводящей ткани растений? 5 класс, как правило, ограничивается только лишь тем фактом, что в растительной ткани существуют сосуды. Дальнейшее изучение входит в программу обучения более старших учеников.

В то же время первые сосуды, образовавшиеся из протоксилемы, сначала растягиваются, а потом разрушаются полностью. Зрелые же структурные образования, которые возникли из метаксилемы, к вытягиванию и росту не способны в принципе. Фактически, это мертвые, очень жесткие и полые трубки.

Несложно обдумать биологическую целесообразность протекания данного процесса именно в этом направлении. Если бы эти сосуды появлялись сразу, они бы очень сильно мешали формированию всех окружающих тканей. Как и у трахеид, утолщения стенок сосудов можно разделить по следующим группам (в зависимости от их формы):

- Кольцевидные.

- Спиралевидные.

- Лестничной формы.

- Сетчатые.

- Пористые.

Обращаем ваше внимание на то, что длинные и полые трубки ксилемы, обладающие достаточной механической прочностью – идеальная система для доставки воды и растворов минеральных солей на большие расстояния. Движение жидкости по их полостям ничем не затрудняется, потерь воды и питательных веществ практически нет. Какие еще есть особенности строения проводящей ткани растений? Биология (6 класс среднего образовательного учреждения) рассматривает также взаимную проводимость стенок ксилем. Поясним.

Будучи схожими в этом отношении с трахеидами, ксилемы допускают перетекание воды посредством пор в стенках. Так как в них много лигнина, они обладают высокой механической прочностью, а потому не деформируются, кроме того, практически полностью отсутствует риск разрыва под давлением питательной жидкости. Впрочем, мы уже говорили о высочайшей важности этой отличительной черты ксилем, благодаря которой древесина многих видов деревьев отличается высокой прочностью и упругостью.

Именно крепким и одновременно упругим ксилемам обязаны своей прочностью древние корабли. Незаметная, но прочная проводящая ткань растений обеспечивала высокую стойкость длинных сосновых мачт, которые крайне редко ломались даже в самые жестокие штормы.

Проводящие структуры флоэмы

Рассмотрим проводящие материи, которые имеются в тканях флоэмы.

Во-первых, ситовидные структуры. Материалом их возникновения служит прокамбий, локализованный в первичной флоэме. Отметим, что при росте окружающих ее тканей протофлоэма быстро растягивается, после чего часть ее структур отмирает и полностью перестает функционировать. Метафлоэма заканчивает свое созревание после (!) того, как рост растения прекращается.

Прочие особенности

Так какие еще следует знать особенности строения проводящей ткани растений? 7 класс общеобразовательной школы должен изучать, помимо всего вышеописанного, еще и характеристики ситовидных структур, а также их клеток-спутниц. Давайте распишем этот вопрос чуть более подробно.

Особенно характерное строение имеют членики ситовидных структур. Во-первых, у них чрезвычайно тонкие клеточные стенки, в состав которых входит довольно много целлюлозы и пектина. Этим они сильно напоминают клетки паренхимы. Важно! В отличие от последних, при созревании у этих клеток полностью отмирает ядро, а цитоплазма «усыхает», распределяясь тонким слоем по внутренней стороне клеточной оболочки. Как ни странно, но они остаются живыми, но при этом зависящими от клеток-спутниц (напоминает отношения нейронов и астроцитов в мозгу животных).

Конечно, эти особенности строения проводящей ткани растений 6 класс обычно не рассматривает, но знать их полезно. Хотя бы для того, чтобы представлять себе сущность процессов, протекающих в растительном организме.

Ситовидные трубки и клетки-спутницы

Итак. Членики ситовидной структуры образуют одно целое, будучи тесно связаны между собой. Клетка-спутница уникальна своей цитоплазмой: она у нее крайне густая, содержит огромное количество митохондрий и рибосом. Вы могли догадаться, что они обеспечивают питание не только самой «спутницы», но и ситовидного членика. Если клетка-спутник по какой-то причине погибает, гибнет и вся структура, которая с ней связана.

Сами ситовидные трубки легко отличить по имеющимся в их составе ситовидным пластинкам. Даже при использовании слабого светового микроскопа их легко можно заметить. Возникает она в том месте, где образовалось сочленение торцевых концов двух члеников. Логично, что эти пластинки находятся точно по ходу роста этих самых члеников.

Типы проводящих пучков

Есть ли еще какие-то особенности строения проводящей ткани растений? Биология считает таковыми некоторые аспекты строения проводящих пучков, о которых мы вкратце расскажем.

В любом высшем растении можно встретить упомянутые структуры. Они представляют собой специфического вида тяжи, располагающиеся в корнях, молодых побегах и прочих частях, которые постоянно растут. В состав этих пучков входят сосуды и уже обсуждаемые нами ранее механические поддерживающие элементы. Каждая такая структурная единица состоит из двух частей:

- Древесинный отдел. Состоит из сосудов и одеревенелых волокон.

- Лубяной участок. В его состав входят ситовидные структуры и лубяные волокна.

Очень часто вокруг пучков образуется защитный слой, который состоит из живых или отмерших паренхимных клеток. Кроме того, по своему строению они делятся на два вида:

- Полные – содержат ксилему и флоэму.

- Неполные – в их структуру входит только одна из этих тканей.

Классификация проводящих пучков по Лотовой

В настоящее время достаточно распространенной является стандартная классификация Лотовой, которая подразделяет проводящие пучки на следующие разновидности:

- Закрытые, коллатерального типа.

- Закрытые, биколлатеральной разновидности.

- Концентрического типа – ксилема располагается снаружи.

- Разновидность предыдущего вида, в которой ксилема – внутри.

- Радиальные пучки.

В общем-то, это практически все сведения, которые следует знать при изучении проводящих тканей растения в рамках школьной программы.

Источник