Доброкачественные образования сосудов головного мозга

Абсолютное большинство из более чем 120-ти видов первичных новообразований мозга относится к доброкачественным опухолям. Их главные общие отличия от злокачественных – медленный рост, отсутствие метастазов и рецидивов. При этом они образуются в различных местах из различных типов клеток и по-разному себя проявляют. Соответственно, подходы к лечению также могут существенно различаться.

К доброкачественным опухолям головного мозга относятся аденомы гипофиза, высокодифференцированные эпендиомы, хондромы, шванномы, менингиомы, папилломы хориоидного сплетения, кисты, липомы.

Хондромы

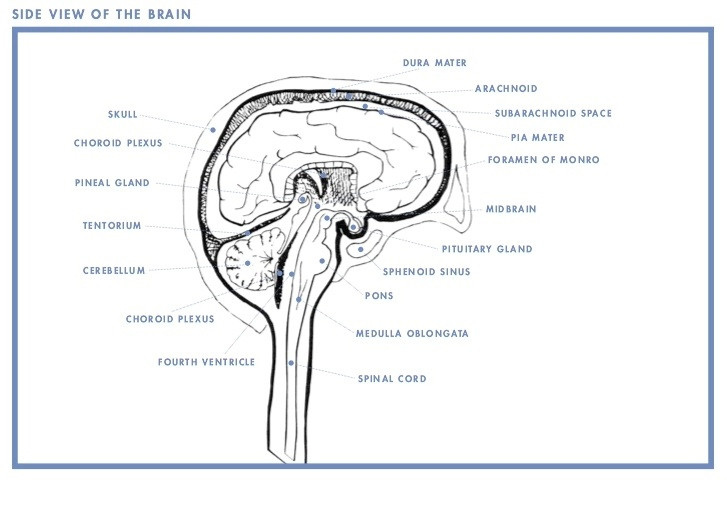

Образуются из клеток хрящевой ткани, как правило, у основания черепа, в гипофизарной области. Тесно связаны с твердой мозговой оболочкой. Характерная особенность – крайне медленный рост. Могут достигать больших размеров, быть одиночными и множественными. Диагностируются очень редко.

Аденомы гипофиза

Составляют около 10% первичных опухолей мозга, чаще всего обнаруживаются в передней трети железы. Могут появляться в любом возрасте, но обычно возникают у пожилых людей. У женщин детородного возраста образуются чаще, чем у мужчин аналогичной возрастной группы. Различают гормонально активные (секретирующие) и гормонально неактивные аденомы гипофиза.

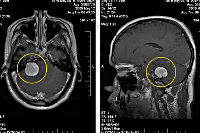

Аденома гипофиза

Аденома гипофиза

Большинство образований относится к гормонально активным. В свою очередь, их классифицируют по виду вырабатываемого гормона, избыток которого в организме приводит к появлению характерных симптомов.

Высокодифференцированные эпендиомы

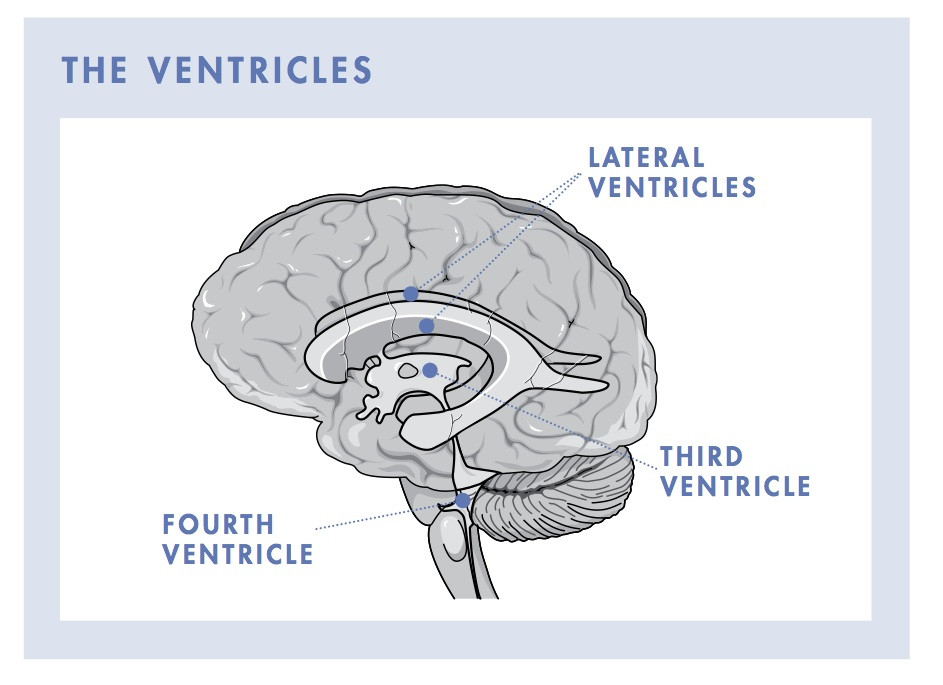

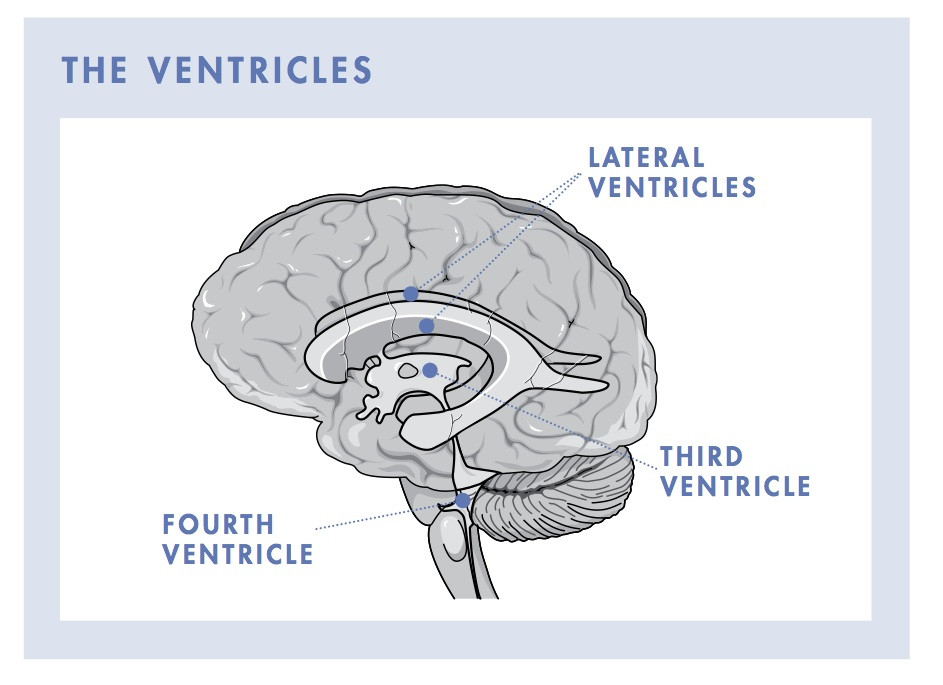

Возникают вследствие мутации клеток, выстилающих внутренние полости головного мозга (желудочки). В структуре такого мягкотканного опухолевого узла могут присутствовать кисты или минеральные отложения (кальцинаты). Составляют не более 3% от всех регистрируемых первичных опухолей мозга. При этом находятся на 6 месте среди наиболее распространенных новообразований ЦНС у детей и, чаще всего, развиваются в возрасте до 3-х лет (около 30%).

Менингиомы

Растут не из тканей мозга, а из покрывающих его мягких оболочек (meninx),в связи с чем и получили свое название. Составляют около трети всех первичных новообразований. Наиболее часто наблюдаются у женщин, начиная со среднего возраста (в 2 раза чаще, чем у мужчин). Частота заболеваемости увеличивается после 60-ти лет. У детей встречаются редко. Типичное местоположение – в верхних отделах, но также могут образовываться у основания черепа. Обычно растут внутрь, вызывая сдавливание прилегающих отделов мозга. Иногда растут наружу, что сопровождается утолщением черепных костей в проблемной области. Могут содержать кальцинаты, заполненные жидкостью полости (кисты), сосудистые узлы.

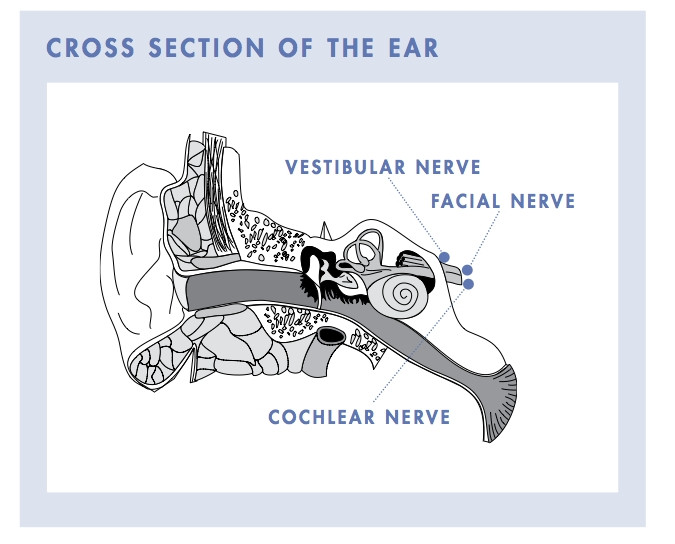

Шванномы

Развиваются из шванновских клеток слухового нерва, также называемого 8-мым черепным, акустическим или преддверно-улитковым.

Места образования шванном

Места образования шванном

Обычно находятся между мозжечком и мостом, в области задней ямки. Растут очень медленно, встречаются достаточно редко (не более 8%), развиваются в среднем возрасте. Риск заболевания вдвое выше у женщин.

Папилломы хориоидного сплетения

Возникают из мутировавших клеток сосудистых сплетений, которые входят в структуру оболочек, выстилающих желудочки мозга и продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор). Как правило, диагностируются у детей и молодых людей.

Традиционные места образования папиллом хориоидного сплетения

Традиционные места образования папиллом хориоидного сплетения

У детей с опухолями мозга в возрасте до одного года папилломы хориоидного сплетения составляют от 10 до 20%, от 1 года до 1 лет – 2-4%. При этом в зависимости от возраста различается и локализация очага: чем старше больной, тем ниже находится опухоль.

Кисты

Несмотря на то, что относятся к доброкачественным, могут вызывать серьезные проблемы при расположении в структурах, контролирующих жизненно важные функции организма.

Кисты могут появляться в самых различных областях мозга

Кисты могут появляться в самых различных областях мозга

Отличаются разнообразием, наиболее часто встречаются арахноидальные (заполненные жидкостью), коллоидные (заполненные густым железообразным веществом), дермоидные и эпидермоидные (заполненные мягкими тканями) кисты.

Липомы

Редко регистрируемые новообразования, чаще развивающиеся в области мозолистого тела. Могут быть единичными и множественными.

Симптомы доброкачественной опухоли мозга

Нужно сразу же оговориться: определить по каким-либо внешним признакам, что в головном мозге появилось доброкачественное, а не злокачественное новообразование, невозможно. Более того, те или иные нарушения самочувствия могут лишь вызвать у врача подозрения на опухолевый процесс. Подтвердить или опровергнуть эти подозрения позволяет только диагностика. В то же время, на основании жалоб больного невролог делает предварительные выводы и составляет план обследования.

«Даже доброкачественная опухоль, которая растет в голове, потенциально опасна, – говорит Роберт Фенстермакер, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нейрохирургии онкологического центра Розуэлл-Парк (США). – Пространство внутри черепа небезгранично, и, даже если опухоль головного мозга доброкачественная и растет медленно, в конечном итоге она начнет сдавливать мозг, симптомы будут развиваться и это может быть опасно для жизни».

Доброкачественные опухоли головного мозга проявляют себя самыми различными симптомами, характер которых, прежде всего, определяется в зависимости от местоположения очага и его размера.

- Крайне медленно растущая хондрома может в течение длительного времени ничем себя не проявлять. Когда опухоль увеличивается в размерах, она начинает сдавливать близлежащие структуры, что, чаще всего, приводит к появлению головных болей, нарушению слуха, появлению зрительных галлюцинаций.

- При папилломах хориоидного сплетения наблюдается общемозговая симптоматика, включающая характерные головные боли и другие признаки повышения внутричерепного давления.

- Выделить какие-либо общие симптомы для кист невозможно вследствие большого разнообразия новообразований этого типа и возможности их появления в самых различных местах.

- Для эпендиом характерны раздражительность, рвота, бессонница, головная боль. У детей до года одним из первых симптомов часто становится аномальное увеличение размера головы.

- Симптомы доброкачественной аденомы и злокачественной аденокарциномы гипофиза идентичны, поэтому при постановке диагноза учитываются другие особенности, в том числе – отсутствие метастазов и прорастания в соседние отделы, данные сканирования и др. Среди наиболее частых проявлений – головная боль, нарушение поведения и расстройства зрения. Признаки появления гормонпродуцирующих опухолей этого типа зависят от вида вырабатываемого гормона.

- Менингиомы медленно растут и могут достигать большого размера прежде чем начинают мешать нормальному функционированию мозга. Симптомы зависят от местоположения опухолевого очага. Наиболее часто больные жалуются на головную боль, слабость в руке или ноге. Также могут наблюдаться припадки, изменение личности, проблемы со зрением.

- Липомы в абсолютном большинстве случаев не вызывают каких-либо нарушений самочувствия.

- Для шванном характерно односторонняя потеря слуха, шум или звон в ухе. Реже больные жалуются на головокружения. Если процесс затрагивает 7-ой черепной нерв, может развиться его паралич. Иногда наблюдается затруднение глотания, изменения вкуса, шаткая походка, нарушения движений глаз.

Лечение доброкачественной опухоли мозга: основные принципы и выбор метода

В некоторых случаях врач может выбирать тактику активного наблюдения. Это касается больных с арахноидальными кистами и менингиомами, а также липомами, которые не вызывают значимых нарушений самочувствия и, как правило, выявляются случайно либо при профилактическом онкоскрининге.

Если у пациента диагностирована доброкачественная опухоль головного мозга, которая «неудачно» расположена, нарушает качество жизни по другим причинам либо имеет высокий риск озлокачествления, лечение направлено на удаление новообразования (операцию) или его разрушение с помощью современных радиохирургических методов.

Так, например, одни менингиомы можно удалить традиционным хирургическим путем, другие относятся к неоперабельным. В последнем случае опухоль может быть разрушена с помощью установок Кибернож, Гамма-нож, TrueBeam. В зависимости от особенностей новообразования, оптимальным методом лечения также может стать томотерапия или протонная терапия.

Операбельные коллоидные, эпидермоидные и дермоидные кисты чаще всего удаляют традиционным способом либо с применением эндоскопических или микрохирургических технологий. По показаниям дополнительно может быть назначена антибактериальная медикаментозная терапия. Иногда удаление кисты осложнено, невозможно или возможно лишь частично.

Радикальное удаление хондромы, хориоидной папилломы, эпендиомы, аденомы гипофиза может быть осуществлено хирургическим или радиохирургическим методом.

При лечении больных со шванномами обычно используют микрохирургические методы или стереотаксическую радиохирургию. По показаниям дополнительно назначается медикаментозная, гормональная и лучевая терапия.

Ведущие нейрохирурги возлагают большие надежды на интраоперационный флуоресцентный контроль с целью тотальной резекции опухолей, в частности аденом гипофиза, поскольку неполное удаление неоплазмы ведет к рецидивам у 20% пациентов. А ведь хотя аденомы гипофиза редко бывают злокачественными, они могут вызывать серьезные проблемы, сдавливая рядом расположенные участки мозга, что может привести к болезни Кушинга, гигантизму, слепоте и смерти.

В медицинской школе им. Перельмана Пенсильванского университета был разработан первый органоспецифичный маркер OTL38, который состоит из двух частей: фолата и светящегося в инфракрасном диапазоне красителя. Поскольку для развития и роста неоплазмы активно используют фолиевую кислоту, то для них характерно высокое содержание фолатных рецепторов на поверхности клеток (которое иногда более чем в 20 раз превышает нормальный уровень). Связываясь с рецепторами, OTL38 вызывает свечение пораженных тканей, позволяет точно идентифицировать границы опухоли и полностью ее удалить.

Как отмечает Ю.К. Ли, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии Университета Пенсильвании: «Это исследование предвещает новую эру в персонализированной хирургии опухолей. Хирурги теперь могут видеть молекулярные характеристики опухолей пациента, а не только поглощение света или отражательную способность».

Если вам требуется второе мнение для уточнения диагноза или плана лечения, отправьте нам заявку и документы для консультации, или запишитесь на очную консультацию по телефону.

+7 499 490-24-13

Экспертное мнение

Ласков Михаил Савельевич

Научная степень: кандидат медицинских наук

Специализация: онколог, гематолог, химиотерапевт

Должность: главврач

Место работы: «Клиника амбулаторной онкологии и гематологии»

Город: Москва

Работал в ведущих онкоцентрах США и Великобритании. Стажировался по медицинскому менеджменту в Канаде, Германии, Сингапуре. Автор ряда публикаций, участвует в научных программах в качестве главного исследователя. Приглашенный эксперт тематических радио- и теле-эфиров на ТВ-каналах «Дождь», «Мир», «РБК» и др., радио «Свобода», «Эхо Москвы», «Маяк» и др. Публикует статьи и дает интервью журналистам популярных изданий «АИФ», «Женское здоровье» и др.

Источник

Опухоли головного мозга – внутричерепные новообразования, включающие как опухолевые поражения церебральных тканей, так и нервы, оболочки, сосуды, эндокринные структуры головного мозга. Проявляются очаговой симптоматикой, зависящей от топики поражения, и общемозговыми симптомами. Диагностический алгоритм включает осмотр невролога и офтальмолога, Эхо-ЭГ, ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга, МР-ангиографию и пр. Наиболее оптимальным является хирургическое лечение, по показаниям дополненное химио- и радиотерапией. При его невозможности проводится паллиативное лечение.

Общие сведения

Опухоли головного мозга составляют до 6% всех новообразований в организме человека. Частота их встречаемости колеблется от 10 до 15 случаев на 100 тыс. человек. Традиционно к церебральным опухолям относят все интракраниальные новообразования – опухоли церебральной ткани и оболочек, образования черепных нервов, сосудистые опухоли, новообразования лимфатической ткани и железистых структур (гипофиза и шишковидной железы). В связи с этим опухоли головного мозга делят на внутримозговые и внемозговые. К последним относят новообразования церебральных оболочек и их сосудистых сплетений.

Опухоли головного мозга могут развиваться в любом возрасте и даже носить врожденный характер. Однако среди детей заболеваемость ниже, не превышает 2,4 случая на 100 тыс. детского населения. Церебральные новообразования могут быть первичными, изначально берущими свое начало в тканях мозга, и вторичными, метастатическими, обусловленными распространением опухолевых клеток вследствие гемато- или лимфогенной диссеминации. Вторичные опухолевые поражения встречаются в 5-10 раз чаще, чем первичные новообразования. Среди последних доля злокачественных опухолей составляет не менее 60%.

Отличительной особенностью церебральных структур является их расположение в ограниченном интракраниальном пространстве. По этой причине любое объемное образование внутричерепной локализации в той или иной степени приводит к сдавлению мозговых тканей и повышению интракраниального давления. Таким образом, даже доброкачественные по своему характеру опухоли головного мозга при достижении определенного размера имеют злокачественное течение и могут привести к летальному исходу. С учетом этого особую актуальность для специалистов в области неврологии и нейрохирургии приобретает проблема ранней диагностики и адекватных сроков хирургического лечения церебральных опухолей.

Опухоли головного мозга

Причины опухоли головного мозга

Возникновение церебральных новообразований, как и опухолевых процессов другой локализации, связывают с воздействием радиации, различных токсических веществ, существенным загрязнением окружающей среды. У детей высока частота врожденных (эмбриональных) опухолей, одной из причин которых может выступать нарушение развития церебральных тканей во внутриутробном периоде. Черепно-мозговая травма может служить провоцирующим фактором и активизировать латентно протекающий опухолевый процесс.

В ряде случаев опухоли головного мозга развиваются на фоне проведения лучевой терапии пациентам с другими заболеваниями. Риск появления церебральной опухоли повышается при прохождении иммуносупрессивной терапии, а также у других групп иммунокомпрометированных лиц (например, при ВИЧ-инфекции и нейроСПИДе). Предрасположенность к возникновению церебральных новообразований отмечается при отдельных наследственных заболеваниях: болезни Гиппеля-Линдау, туберозном склерозе, факоматозах, нейрофиброматозе.

Классификация

Среди первичных церебральных новообразований преобладают нейроэктодермальные опухоли, которые классифицируют на:

- опухоли астроцитарного генеза (астроцитома, астробластома)

- олигодендроглиального генеза (олигодендроглиома, олигоастроглиома)

- эпендимарного генеза (эпендимома, папиллома хориоидного сплетения)

- опухоли эпифиза (пинеоцитома, пинеобластома)

- нейрональные (ганглионейробластома, ганглиоцитома)

- эмбриональные и низкодифференцированные опухоли (медуллобластома, спонгиобластома, глиобластома)

- новообразования гипофиза (аденома)

- опухоли черепно-мозговых нервов (нейрофиброма, невринома)

- образования церебральных оболочек (менингиома, ксантоматозные новообразования, меланотичные опухоли)

- церебральные лимфомы

- сосудистые опухоли (ангиоретикулома, гемангиобластома)

Внутримозговые церебральные опухоли по локализации классифицируют на суб- и супратенториальные, полушарные, опухоли серединных структур и опухоли основания мозга.

Метастатические опухоли мозга диагностируются в 10-30% случаев ракового поражения различных органов. До 60% вторичных церебральных опухолей имеют множественный характер. Наиболее частыми источниками метастазов у мужчин выступают рак легких, колоректальный рак, рак почки, у женщин – рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак и меланома. Около 85% метастазов приходится на внутримозговые опухоли полушарий мозга. В задней черепной ямке обычно локализуются метастазы рака тела матки, рака простаты и злокачественных опухолей ЖКТ.

Симптомы опухолей головного мозга

Более ранним проявлением церебрального опухолевого процесса является очаговая симптоматика. Она может иметь следующие механизмы развития: химическое и физическое воздействие на окружающие церебральные ткани, повреждение стенки мозгового сосуда с кровоизлиянием, сосудистая окклюзия метастатическим эмболом, кровоизлияние в метастаз, компрессия сосуда с развитием ишемии, компрессия корешков или стволов черепно-мозговых нервов. Причем вначале имеют место симптомы локального раздражения определенного церебрального участка, а затем возникает выпадение его функции (неврологический дефицит).

По мере роста опухоли компрессия, отек и ишемия распространяются вначале на соседние с пораженным участком ткани, а затем на более удаленные структуры, обуславливая появление соответственно симптомов «по соседству» и «на отдалении». Общемозговая симптоматика, вызванная внутричерепной гипертензией и отеком головного мозга, развивается позже. При значительном объеме церебральной опухоли возможен масс-эффект (смещение основных мозговых структур) с развитием дислокационного синдрома – вклинения мозжечка и продолговатого мозга в затылочное отверстие.

- Головная боль локального характера может быть ранним симптомом опухоли. Она возникает вследствие раздражения рецепторов, локализующихся в черепных нервах, венозных синусах, стенках оболочечных сосудов. Диффузная цефалгия отмечается в 90% случаев субтенториальных новообразований и в 77% случаев супратенториальных опухолевых процессов. Имеет характер глубокой, достаточно интенсивной и распирающей боли, зачастую приступообразной.

- Рвота обычно выступает общемозговым симптомом. Основная ее особенность – отсутствие связи с приемом пищи. При опухоли мозжечка или IV желудочка она связана с прямым воздействием на рвотный центр и может являться первичным очаговым проявлением.

- Системное головокружение может протекать в виде ощущения проваливания, вращения собственного тела или окружающих предметов. В период манифестации клинических проявлений головокружение рассматривается как очаговый симптом, указывающий на поражение опухолью вестибулокохлеарного нерва, моста, мозжечка или IV желудочка.

- Двигательные нарушения (пирамидные расстройства) бывают в роли первичной опухолевой симптоматики у 62% пациентов. В остальных случаях они возникают позже в связи с ростом и распространением опухоли. К наиболее ранним проявлениям пирамидной недостаточности относится нарастающая анизорефлексия сухожильных рефлексов с конечностей. Затем появляется мышечная слабость (парез), сопровождающаяся спастичностью за счет мышечного гипертонуса.

- Сенсорные нарушения в основном сопровождают пирамидную недостаточность. Клинически проявлены примерно у четверти пациентов, в остальных случаях выявляются только при неврологическом осмотре. В качестве первичного очагового симптома может рассматриваться расстройство мышечно-суставного чувства.

- Судорожный синдром больше характерен для супратенториальных новообразований. У 37% пациентов с церебральными опухолями эпиприступы выступают манифестным клиническим симптомом. Возникновение абсансов или генерализованных тонико-клонических эпиприступов более типично для опухолей срединной локализации; пароксизмов по типу джексоновской эпилепсии – для новообразований, расположенных вблизи мозговой коры. Характер ауры эпиприступа зачастую помогает установить топику поражения. По мере роста новообразования генерализованные эпиприступы трансформируются в парциальные. При прогрессировании интракраниальной гипертензии, как правило, наблюдается снижение эпиактивности.

- Расстройства психической сферы в период манифестации встречается в 15-20% случаев церебральных опухолей, преимущественно при их расположении в лобной доле. Безынициативность, неряшливость и апатичность типичны для опухолей полюса лобной доли. Эйфоричность, самодовольство, беспричинная веселость указывают на поражение базиса лобной доли. В таких случаях прогрессирование опухолевого процесса сопровождается нарастанием агрессивности, злобности, негативизма. Зрительные галлюцинации характерны для новообразований, расположенных на стыке височной и лобной долей. Психические расстройства в виде прогрессирующего ухудшения памяти, нарушений мышления и внимания выступают как общемозговые симптомы, поскольку обусловлены растущей интракраниальной гипертензией, опухолевой интоксикацией, повреждением ассоциативных трактов.

- Застойные диски зрительных нервов диагностируются у половины пациентов чаще в более поздних стадиях, однако у детей могут служить дебютным симптомом опухоли. В связи с повышенным внутричерепным давлением может появляться преходящее затуманивание зрения или «мушки» перед глазами. При прогрессировании опухоли отмечается нарастающее ухудшение зрения, связанное с атрофией зрительных нервов.

- Изменения полей зрения возникают при поражении хиазмы и зрительных трактов. В первом случае наблюдается гетеронимная гемианопсия (выпадение разноименных половин зрительных полей), во втором – гомонимная (выпадение в полях зрения обоих правых или обоих левых половин).

- Прочие симптомы могут включать тугоухость, сенсомоторную афазию, мозжечковую атаксию, глазодвигательные расстройства, обонятельные, слуховые и вкусовые галлюцинации, вегетативную дисфункцию. При локализации опухоли головного мозга в области гипоталамуса или гипофиза возникают гормональные расстройства.

Диагностика

Первичное обследование пациента включает оценку неврологического статуса, осмотр офтальмолога, проведение эхо-энцефалографии, ЭЭГ. При исследовании неврологического статуса особое внимание невролог обращает на очаговую симптоматику, позволяющую установить топический диагноз. Офтальмологические исследования включают проверку остроты зрения, офтальмоскопию и определение полей зрения (возможно, при помощи компьютерной периметрии). Эхо-ЭГ может регистрировать расширение боковых желудочков, свидетельствующее о внутричерепной гипертензии, и смещение серединного М-эхо (при больших супратенториальных новообразованиях со смещением церебральных тканей). На ЭЭГ отображается наличие эпиактивности определенных участков головного мозга. По показаниям может быть назначена консультация отоневролога.

Подозрение на объемное образование головного мозга является однозначным показанием к проведению компьютерной или магнитно-резонансной томографии. КТ головного мозга позволяет визуализировать опухолевое образование, дифференцировать его от локального отека церебральных тканей, установить его размер, выявить кистозную часть опухоли (при наличии таковой), кальцификаты, зону некроза, кровоизлияние в метастаз или окружающие опухоль ткани, наличие масс-эффекта. МРТ головного мозга дополняет КТ, позволяет более точно определить распространение опухолевого процесса, оценить вовлеченность в него пограничных тканей. МРТ более результативна в диагностике не накапливающих контраст новообразований (например, некоторых глиом головного мозга), но уступает КТ при необходимости визуализировать костно-деструктивные изменения и кальцификаты, разграничить опухоль от области перифокального отека.

МРТ головного мозга. Вторичная опухоль в области базальных ядер слева, накапливающая контраст

Помимо стандартной МРТ в диагностике опухоли головного мозга может применяться МРТ сосудов головного мозга (исследование васкуляризации новообразования), функциональная МРТ (картирование речевых и моторных зон), МР-спектроскопия (анализ метаболических отклонений), МР-термография (контроль термодеструкции опухоли). ПЭТ головного мозга дает возможность определить степень злокачественности опухоли головного мозга, выявить опухолевый рецидив, картировать основные функциональные зоны. ОФЭКТ с использованием радиофармпрепаратов, тропных к церебральным опухолям позволяет диагностировать многоочаговые поражения, оценить злокачественность и степень васкуляризации новообразования.

В отдельных случаях используется стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга. При хирургическом лечении забор опухолевых тканей для гистологического исследования проводится интраоперационно. Гистология позволяет точно верифицировать новообразование и установить уровень дифференцировки его клеток, а значит и степень злокачественности.

Лечение опухоли головного мозга

Консервативная терапия опухоли головного мозга осуществляется с целью снижения ее давления на церебральные ткани, уменьшения имеющихся симптомов, улучшения качества жизни пациента. Она может включать обезболивающие средства (кетопрофен, морфин), противорвотные фармпрепараты (метоклопрамид), седативные и психотропные препараты. Для снижения отечности головного мозга назначают глюкокортикостероиды. Следует понимать, что консервативная терапия не устраняет первопричины заболевания и может оказывать лишь временный облегчающий эффект.

Наиболее эффективным является хирургическое удаление церебральной опухоли. Техника операции и доступ определяются местоположением, размерами, видом и распространенностью опухоли. Применение хирургической микроскопии позволяет произвести более радикальное удаление новообразования и минимизировать травмирование здоровых тканей. В отношении опухолей малого размера возможна стереотаксическая радиохирургия. Применение техники КиберНож и Гамма-Нож допустимо при церебральных образованиях диаметром до 3 см. При выраженной гидроцефалии может проводиться шунтирующая операция (наружное вентрикулярное дренирование, вентрикулоперитонеальное шунтирование).

Лучевая и химиотерапия могут дополнять хирургическое вмешательство или являться паллиативным способом лечения. В послеоперационном периоде лучевая терапия назначается, если гистология тканей опухоли обнаружила признаки атипии. Химиотерапия проводится цитостатиками, подобранными с учетом гистологического типа опухоли и индивидуальной чувствительности.

Прогноз при опухолях мозга

Прогностически благоприятными являются доброкачественные опухоли головного мозга небольших размеров и доступной для хирургического удаления локализации. Однако многие из них склонны рецидивировать, что может потребовать повторной операции, а каждое хирургическое вмешательство на головном мозге сопряжено с травматизацией его тканей, влекущей за собой стойкий неврологический дефицит. Опухоли злокачественной природы, труднодоступной локализации, больших размеров и метастатического характера имеют неблагоприятный прогноз, поскольку не могут быть радикально удалены. Прогноз также зависит от возраста пациента и общего состояния его организма. Пожилой возраст и наличие сопутствующей патологии (сердечной недостаточности, ХПН, сахарного диабета и др.) затрудняет осуществление хирургического лечения и ухудшает его результаты.

Профилактика

Первичная профилактика церебральных опухолей заключается в исключении онкогенных воздействий внешней среды, раннем выявлении и радикальном лечении злокачественных новообразований других органов для предупреждения их метастазирования. Профилактика рецидивов включает исключение инсоляции, травм головы, приема биогенных стимулирующих препаратов.

Источник