Доступ к сосудам плеча

Повреждение сосудов возникают вследствие вывихов или ранений. Типичным является разрыв сосуда и плечевого сплетения со сложным повреждением плечевого сустава, вывихом плеча, надмыщелковым переломом плеча у ребенка. [1,3,10].

Частота ампутаций после лигирования подмышечной артерии достигает 50%, при перевязке подключичной артерии или плечевой – 25%, поэтому показано восстановление сосудов. Доступ для проксимального отдела подключичной артерии – чресключичный, для периферического отдела – подключичный. Хирургический доступ к подмышечной артерии проходит по границе между передней и средней третями подмышечной ямки, по передней границе роста волос. Подмышечную артерию обнажают длинным разрезом. Наиболее поверхностно располагается вена, затем срединный нерв, глубже – артерия.

Хирургический доступ к плечевой артерии – по внутреннему краю двуглавой мышцы. Более поверхностно лежит срединный нерв. Что бы избежать его попадания в рубец, рекомендуют доступ через футляр двуглавой мышцы.

Лучевая и локтевая артерии при изолированных повреждениях можно лигировать. При одновременном повреждении одна из артерий должна шиться микрохирургически [2,3,6].

Хирургические доступы к сосудам нижней конечности.

Лигирование бедренной и подколенной артерий часто ведет к ампутации, поэтому при повреждении этих сосудов почти всегда показана их реконструкция. Изолированные повреждения в области голени могут быть лигированы.

Хирургический доступ на бедре производят непосредственно в месте проекции сосуда, по линии от середины паховой складки до внутреннего мыщелка бедра.

Для обнажения бедренной артерии в паховой области разрез кожи начинают на 2см выше середины паховой складки и ведут по проекционной линии сосуда. После рассечения собственной фасции бедра обнажают артерию, которая располагается кнаружи от вены.

Наиболее опасны повреждения бедренной артерии в приводящем ( Гунтеровом канале) проксимальнее отхождения глубокой бедренной артерии. Для доступа у бедренной артерии в гунтеровом канале применяют разрез по проекционной линии сосуда в средней трети бедра.

Подколенную артерию обнажают медиальным боковым доступом [1,2,6,11].

Хирургическая тактика при повреждении сосудов.

Повреждение вен.

Сопутствующие повреждения вен при переломе наблюдаются в 20% случаев, при проникающих ранениях в 60% случаев. Они протекают менее драматично, чем поврежение артерий, но их нельзя недооценивать, так как, например, при повреждении полой вены смертность достигает 50%. При повреждении больших вен существует опасность смертельной воздушной эмболии. При повреждении вены кровотечение не пульсирующее. Кровь темно-красная. На подкожные и глубокие вены дистально от коленного или локтевого сустава можно накладывать лигатуры. Магистральные вены выше локтевого или коленного сустава нужно стремиться восстанавливать. Шов вены более сложен, чем артерии. Излишнее натяжение приводит к вторичному повреждению вены и возобновлению или даже усилению кровотечения [1,3].

Повреждение артерии.

Шов сосуда осуществляется атравматическими иглами с постоянным контролем за адвентициальным слоем, который при заворачивании может способствовать образованию тромба [7].

Наложение сосудистого шва требует выполнения некоторых условий при операции. В частности, необходимо на большом протяжении, не менее 12 см, мобилизовать сосуд. При отсутствии такой возможности встает вопрос о целесообразности аутопластики, что бы не допустить натяжения сосуда. При использовании для пластики сосуда венозного трансплантата, необходимо вшивать его с учетом расположения клапанов, то есть дистальный конец вены соединяют с проксимальным концом артерии. Восстановленный сосуд необходимо обязательно прикрыть мягкими тканями [7].

Существуют много вариантов ручного шва, основными из которых являются:

– Шов Литтмана – используется при повреждениях сосуда без дефекта. Соединяются поврежденные концы артерий внутренним слоем и П – образно отдельными швами прошиваются атравматическими иглами.

–Шов Савельева – выворачивающий, когда проксимальный конец сосуда выворачивается кверху, с прошивание стенки снаружи и захватом края проксимального и дистальнго концов сосуда.

– Шов Крреля – адаптируются концы поврежденного сосуда и сшиваются с боков двумя лигатурами. Наложенные лигатуры держалки растягивают и накладывают непрерывный шов с одной и другой стороны.

Очень важно как можно быстрее восстановление целостности поврежденного сосуда, так как восстановление в поздное сроки может привести к тяжелой интоксикации с проявлением острой печеночной недостаточности, вызываемой выходом из поврежденного сегмента продуктов обмена и распада [1,2,6,13].

Источник

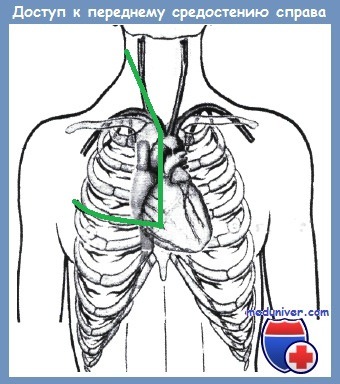

Хирургические доступы к подключичной артерии – техникаЧто касается специальных доступов именно к первой зоне шеи, то в литературе существует единая точка зрения, заключающаяся в том, что для всех вариантов повреждений первой зоны и верхней грудной апертуры универсального доступа не существует. В литературе известно около десятка предложений. В частности, вследствие сложной топографии подключичных сосудов (верхнее средостение, затем первая зона шеи, затем подкрыльцовая ямка) доступы к различным их отделам должны быть разными. К. L. Mattox и соавт. при повреждении подключичной артерии справа рекомендуют использовать срединную стернотомию. При повреждении проксимальных отделов артерии слева — переднебоковую торакотомию в третьем межреберье, а при ранениях дистальных отделов — поперечный доступ по верхнему краю ключицы. В ряде случаев достаточно пересечь ключицу, чтобы на протяжении 4-5 см обнажить подключичные сосуды в их средней трети. Естественно, что в ходе операции в этой зоне необходимо соблюдать осторожность, чтобы не травмировать плечевое сплетение. Доступы с резекцией части ключицы или грудины создают удобные условия для хирургической операции [Петровский Б. В., Рихтер Г. А.], но приводят к инвалидизации пациентов. Поэтому некоторые хирурги, стремясь избежать опасностей, связанных с пересечением или резекцией ключицы, находят выход в том, что используют комбинацию из над- и подключичных доступов. Доступ к подключичной артерии выше ключицыПри доступе к подключичной артерии выше ключицы, голову раненого отклоняют в противоположную сторону, под лопатки подкладывают валик, а ключицу и плечо отводят книзу, для чего руку оттягивают вниз. Горизонтальный разрез кожи начинают от яремной вырезки до переднего края трапециевидной мышцы, отступя на 1,5-2 см от верхнего края ключицы. После рассечения платизмы обнажают и пересекают между двумя лигатурами наружную яремную вену. Пройдя через глубокую фасцию шеи и отодвинув латерально и вверх лопаточно-подъязычную мышцу (при необходимости ее можно и пересечь), тупым путем проходят в более глубокие слои и пальпаторно обнаруживают бугорок Лисфранка — место прикрепления передней лестничной мышцы к первому ребру. Рядом, латеральнее бугорка расположена подключичная артерия. Пересекающая операционное поле и служащая помехой поперечная вена лопатки может быть пересечена после лигирования.

Доступ к подключичной артерии ниже ключицыДоступ к подключичной артерии ниже ключицы более сложен, так как артерия залегает здесь гораздо глубже. В отличие от доступа к проксимальным отделам артерии, пострадавшего укладывают так, чтобы плечо сместилось вверх, для чего валик подкладывают непосредственно под плечевой сустав. Разрез кожи производят от середины ключицы до клювовидного отростка, отступя 1,5-2 см от нижнего ее края. При рассечении кожи и поверхностной фасции необходимо сохранять латерально расположенную v. cephalica. Разрез кожи можно продлить вниз, по латеральному краю большой грудной мышцы, при необходимости надсекая ее в поперечном направлении. После рассечения клювовидно-плечевой фасции тупым путем проникают между дельтовидной, подключичной и большой грудной мышцей, обнажая сосуди-сто-нервный пучок. Подключичная артерия расположена здесь между нервным сплетением и подключичной веной (медиально от нервного сплетения). В других случаях хирурги вместо пересечения ключицы используют ее вычленение в грудино-ключичном сочленении, с пересечением хрящей ребер до уровня третьего межреберья и переходом на переднюю торакотомию на этом уровне, в результате чего открывается доступ в плевральную полость, к подключичным сосудам снизу и к переднему средостению на стороне доступа. Однако осмотр медиальных отделов подключичных сосудов и плечеголовного ствола требует выполнения стернотомии: или полной продольной стернотомии, или частичной продольной стернотомии с переходом по третьему межреберыо в сторону ранения. Полная продольная стернотомия, получившая широкое распространение как универсальный доступ в плановой кардиохирургии, обладает тем не менее рядом существенных недостатков. Частота осложнений при ней, по данным литературы, достигает 11-13% [Cohen М. и др.], а при возникновении остеомиелита и гнойного медиастинита летальность (по источникам, относящимся к последней четверти XX в.) колеблется от 25 до 50% [Serry С. et al.]. Высокая частота осложнений, с нашей точки зрения, связана прежде всего с недостаточно прочной фиксацией краев стернотомической раны, что приводит к их дигисценции (отхождения друг от друга и патологической подвижности) с резким замедлением или невозможностью консолидации. Патологическая подвижность в условиях нарушенного кровоснабжения тела грудины и наличие множества инородных тел в виде металлических проволок, скрепляющих грудину, способствуют развитию воспалительного процесса, а при присоединении микрофлоры — гнойного остеомиелита грудины. При распространении гнойного процесса за пределы внутренней пластины грудины возникает гнойный медиастинит. У рассматриваемого нами контингента пациентов ситуация усугубляется тем, что перечисленные выше процессы протекают на фоне массивной кровопотери и первичного инфицирования тканей в результате ранения.

Частичная стернотомия до некоторой степени лишена перечисленных выше недостатков полной продольной стернотомии и нашла достаточно широкое применение как составная часть сложных комбинированных доступов к структурам верхнего средостения. В англоязычной литературе они именуются «Trap-door access», в отечественной — лоскутными доступами. С учетом перечисленных выше аспектов, заслуживает внимания модификация поперечной стернотомии с пересечением первых ребер и ключиц, разработанная в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского В. В. Иофиком. Суть её состоит в создании бокового лоскута с сохранением кровоснабжения за счет мышечных ветвей верхних межреберных артерий, а также внутренней грудной и боковой грудной артерии. Осуществляется она следующим образом. В положении пострадавшего на спине производят строго горизонтальный разрез кожи в поперечном направлении, начиная от границы латеральной и средней трети левой ключицы до медиальной трети правой ключицы, затем продолжая его вертикально вниз до уровня второго межреберья, после чего ведут разрез кожи поперек грудины, наклоняя его на 2°-3° каудальнее, до левой среднеключичной линии. Послойно рассекают подкожную жировую клетчатку, грудную фасцию, пучки правой большой грудной мышцы. Левую ключицу пересекают в середине ее наружной трети, правую ключицу — в середине медиальной трети. Необходимо подчеркнуть, что при выполнении этого этапа следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подключичные вены. Затем проволочной пилой пересекают правое I ребро у места его прикрепления к рукоятке грудины. Далее поперечно перепиливают грудину таким образом, чтобы линия ее пересечения проходила по сочленению рукоятки и тела грудины Затем тупым путем разделяют ткани позади грудины. Хрящевую часть левого I ребра легко переламывают в месте соединения с костной частью при отведении рукоятки грудины проведенной под нее ладонью. При этом образуется хорошо кровоснабжаемый лоскут на широкой кожно-мышечной ножке. После препаровки, не встречающей затруднений в условиях раны размером 25-15 см, хирургическому действию становится доступным все верхнее средостение. Из этого доступа при необходимости, не используя добавочной препаровки или дополнительных разрезов, можно выполнить вмешательство на сосудах от дуги аорты до бифуркаций общих сонных артерий, оперировать на трахее, пищеводе, телах шейных позвонков. Дополнительно увеличить площадь вмешательства можно, отведя крючком верхний край раны.

Угол операционного действия превышает 90° для всех магистральных сосудов и приближается к 90° при работе на трахее и пищевода. Легко достижимы проксимальные отделы обеих позвоночных артерий — ситуация, невозможная при использовании других видов оперативных подходов. Питание тела грудины при этом не нарушается, так как обеспечивается двумя межреберными артериями, а внутренняя грудная артерия, располагаясь на глубине от 0,6 до 1,5 см от заднего края рукоятки грудины, при выполнении доступа не может быть повреждена. Обязательными условиями хорошего заживления раны являются полное сопоставление и надежная иммобилизация обеих пересеченных ключиц и рукоятки грудины. Наиболее просто и доступно для хирурга в экстренной ситуации выполнение металлоостеосинтеза спицами Киршнера, обеспечивающего удержание отломков без их угловых смещений, а также смещений по длине и ширине. Больной Б., 29 лет. Доставлен в НИИ скорой помощи им. И. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии, с клинической картиной геморрагического шока. За 1,5 ч до поступления от неизвестного лица получил колото-резаное ранение шеи. Над медиальной головкой правой ключицы, в первой зоне шеи, имеется прикрытая тромбом рана размером 4×1,5 см, пересекающаяся нижнюю треть правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Выявлено интенсивное венозное кровотечение из глубины средостения, заподозрено ранение плечего-ловного ствола. Под эндотрахеальным наркозом выполнена лоскутная поперечная стернотомия. При ревизии обнаружено прохождение раневого канала из правой надключичной области, косо сверху вниз, справа — палево, спереди — назад, сквозь верхнее средостение с поперечным пересечением левой плечего-ловной вены на 2/3 диаметра и с проникновением раневого канала в левую плевральную полость. Левосторонний гемоторакс 2,5 л. Кровь из плевральной полости собрана для реинфузии. Рана левой плечеголовной вены ушита боковым непрерывным швом (пролен 5/0) на атравматической игле. Операция закончена дренированием левой плевральной полости по Бюлау, металлоостео-синтезом спицами ключиц и рукоятки грудины. Плевральный дренаж удален на 6-й день. На 7-е сутки, при нарушении режима у пациента произошла миграция кнаружи спицы, фиксировавшей отломки правой ключицы. Спица удалена, правая рука иммобилизована повязкой Дезо. На 9-й день после операции по поводу левостороннего гидроторакса выполнена плевральная пункция: эвакуировано 600 мл лизированной крови. При повторном ультразвуковом и рентгенологическом контроле выявлено минимальное количество жидкости в левом плевральном синусе без тенденции к увеличению, проходимость левой плечеголовной вены сохранена. Рана зажила первичным натяжением. В удовлетворительном состоянии пациент выписан на 20-й день после ранения. Таким образом, при глубоких ранениях шеи следует использовать стандартный доступ — переднюю продольную коллотомию. Необходимость ревизии таких крупных артерий, как подключичная и позвоночная, требует применения специальных доступов. Во всех доступах ограниченность и травматичность сочетаются в разной степени. Кроме того, следует учитывать и время, затрачиваемое на выполнение доступа. – Также рекомендуем “Техника операции при ранении сосудов шеи – хирургическая тактика” Оглавление темы “Хирургическая тактика при ранениях”:

|

Источник

Техника переднего доступа к плечевому суставу

а) Основные показания:

• Переломы

• Псевдоартрозы

• Нестабильность и вывихи плечевого сустава

• Повреждения подлопаточной мышцы

• Воспаления, инфекции

• Разрывы сухожилия длинной двуглавой мышцы

• Опухоли

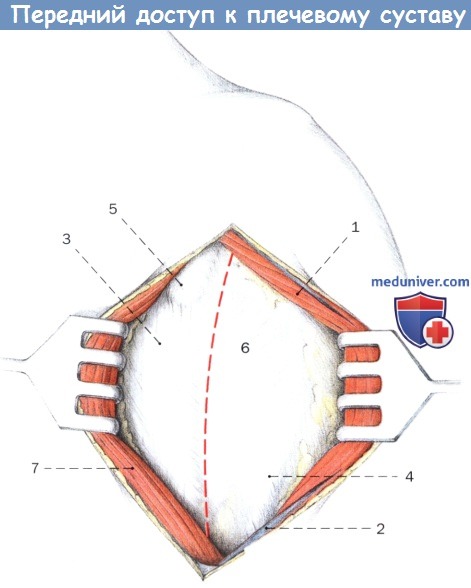

Доступы к вентральной части плечевого сустава (левое плечо).

Пунктирная линия: дельтовидно-грудной доступ.

Точечная линия: вентральный доступ.

1. Клювовидный отросток

2. Малый бугорок (плечевой кости)

3. Шейка лопатки

4. Акромион

б) Положение пациента и разрез для переднего доступа к плечевому суставу. Пациент в полусидячем положении. Операционное поле обкладывается так, чтобы рука во время операции могла свободно перемещаться. К началу операции рука приведена с согнутым под прямым углом локтем.

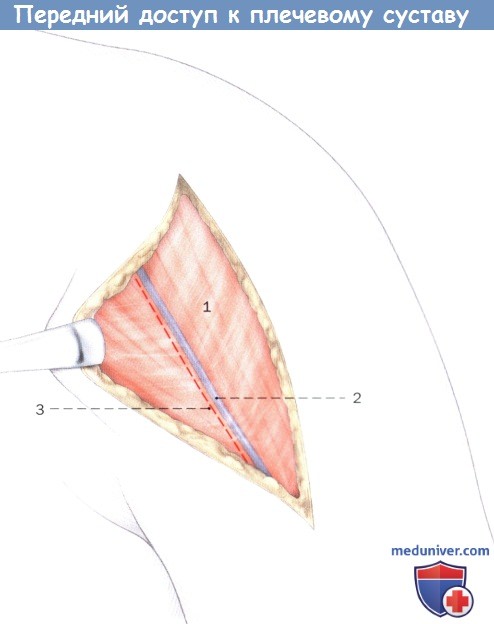

в) Дельтовидно-грудной доступ по Wiedemann. Разрез кожи начинается в середине воображаемой линии между клювовидным отростком и передним углом акромиона и идет в каудальном направлении на длинное сухожилие двуглавой мышцы.

Под кожным слоем выполняется диссекция по фасции дельтовидной мышцы медиально к дельтовидно-грудной борозде. Медиальнее головной вены тупо проходят через дельтовидную борозду к ключично-грудной фасции. Для репозиции перелома дельтовидная мышца тупо приподнимается пальцем, чтобы при внутренней ротации руки можно было осмотреть головку плечевой кости до дальних дорсальных участков.

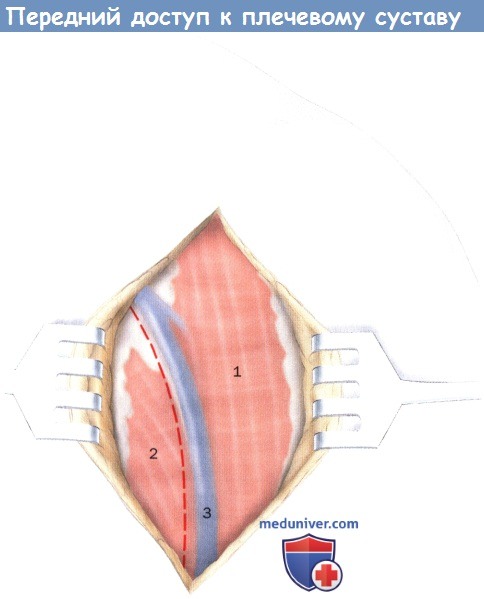

г) Вентральный доступ к плечевому суставу. Разрез кожи начинается ниже кончика клювовидного отростка и проходит каудально примерно до 1 см латеральнее подмышечной складки. После рассечения подкожного слоя определяется дельтовидно-грудная борозда.

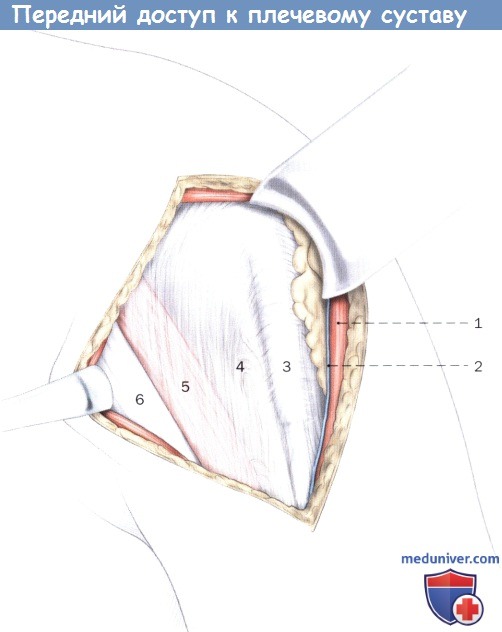

После выделения головной вены тупо разводят двуглавую и большую грудную мышцу медиальнее головной вены. После установки тупых крючков в глубине становится видна ключично-грудная фасция, покрывающая общую сухожильную пластинку короткой головки двуглавой мышцы и клювовидно-плечевой мышцы, а также подлопаточную мышцу.

Ее рассекают от клювовидно-акромиальной связки к краниальному краю сухожильного прикрепления большой грудной мышцы латеральнее короткой головки двуглавой мышцы плеча.

Руку ротируют кнаружи, чтобы выделились подлопаточная мышца и ее переход в сухожилие. Нижняя граница мышцы распознается по проходящим здесь мелким сосудам. Следует оберегать переднюю огибающую плечевую кость артерию. Из каудального в краниальном направлении подлопаточную мышцу приподнимают в сухожильной части изогнутым зажимом и пересекают нитями мышечную часть подлопаточной мышцы.

Следует отказаться от отделения короткого сухожилия двуглавой мышцы у клювовидного отростка или остеотомии клювовидного отростка для сохранения проходящих под ними нервно-сосудистых структур. Сухожилие подлопаточной мышцы рассекается поперек над зажимом.

Дельтовидно-грудной доступ к головке плечевой кости (левое плечо).

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Дельтовидно-грудная борозда

Вентральный доступ к плечевому суставу (левое плечо).

Пунктирная линия: дельтовидно-грудная борозда латеральнее головной вены в качестве ориентира.

1. Дельтовидная мышца

2. Большая грудная мышца

3. Головная вена

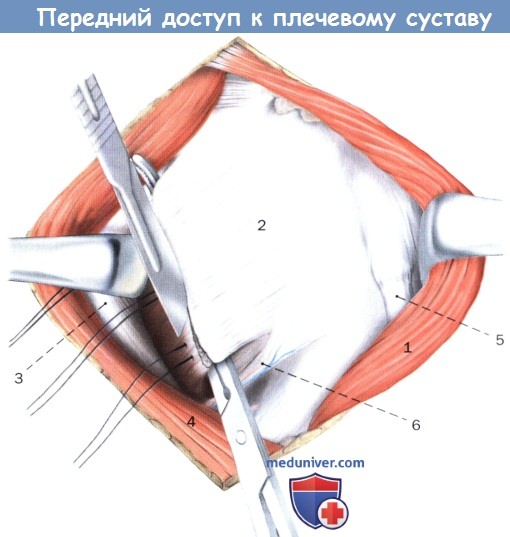

Тупая диссекция через борозду двуглавой мышцы (левое плечо).

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Межбугорковое влагалище сухожилия

4. Ключично-грудная фасция

5. Короткая головка двуглавой мышцы

6. Клювовидно-плечевая мышца

Разведение дельтовидном мышцы латеральнее головной вены.

Рассечение фасции рядом с короткой головкой двуглавой мышцы.

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Длинная головка двуглавой мышцы

5. Клювовидный отросток

6. Сухожилие подлопаточной мышцы

7. Большая грудная мышца

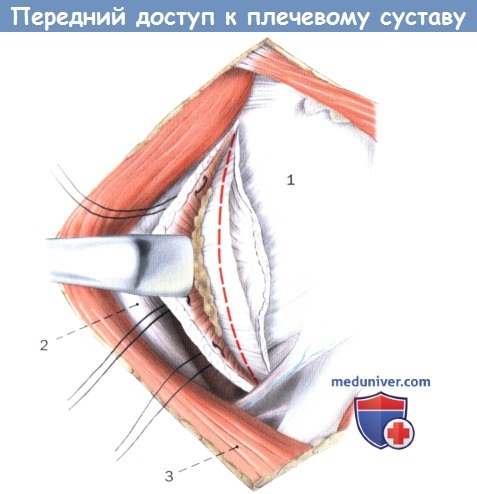

Наружная ротация руки.

После диссекции через дельтовидно-грудную борозду и открытия ключично-грудной фасции выделяется подлопаточная мышца.

1. Дельтовидная мышца

2. Подлопаточная мышца

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Большая грудная мышца

5. Длинная головка двуглавой мышцы

6. Передняя артерия, огибающая плечевую кость, сопутствующие вены

7. Головная вена

Наложение нитей и рассечение подлопаточной мышцы у места прикрепления сухожильной и мышечной частей.

1. Дельтовидная мышца

2. Подлопаточная мышца

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Большая грудная мышца

5. Длинная головка двуглавой мышцы

6. Передняя артерия, огибающая плечевую кость, сопутствующие вены

Выделение суставной капсулы осторожным отведением подлопаточной мышцы и рассечение капсулы (пунктирная линия).

1. Сухожилие подлопаточной мышцы

2. Короткая головка двуглавой мышцы

3. Большая грудная мышца

Вид внутрисуставной части головки плеча после вскрытия капсулы.

1. Суставная капсула

2. Головка плечевой кости

3. Подлопаточная мышца

После установки ретрактора головки достигается хороший обзор суставной поверхности губы.

1. Суставная капсула

2. Головка плечевой кости

д) Выделение плечевого сустава. Как правило, подлопаточная мышца хорошо отслаивается от передней суставной капсулы. Суставную капсулу открывают вдоль суставной губы, выделяются передняя часть головки плеча, суставная губа и шейка лопатки. Для улучшения обзора можно установить маленький острый крючок Хомана на шейку лопатки. Для выделения края плечевого сустава устанавливается специальный изогнутый плечевой ретрактор, чтобы можно было удерживать головку плеча.

е) Ушивание раны. Закрытие капсулы выполняется при ротирированной кнутри руке швом суставной капсулы и подлопаточной мышцы. После установки дренажа Редона ушивают подкожный слой и кожу.

ж) Риски. Повреждение подмышечного нерва возможно в области латеральной подмышечной впадины. Слишком сильная тяга крючка у короткой головки двуглавой мышцы или клювовидно-плечевой мышцы может повредить ветви мышечно-кожного нерва.

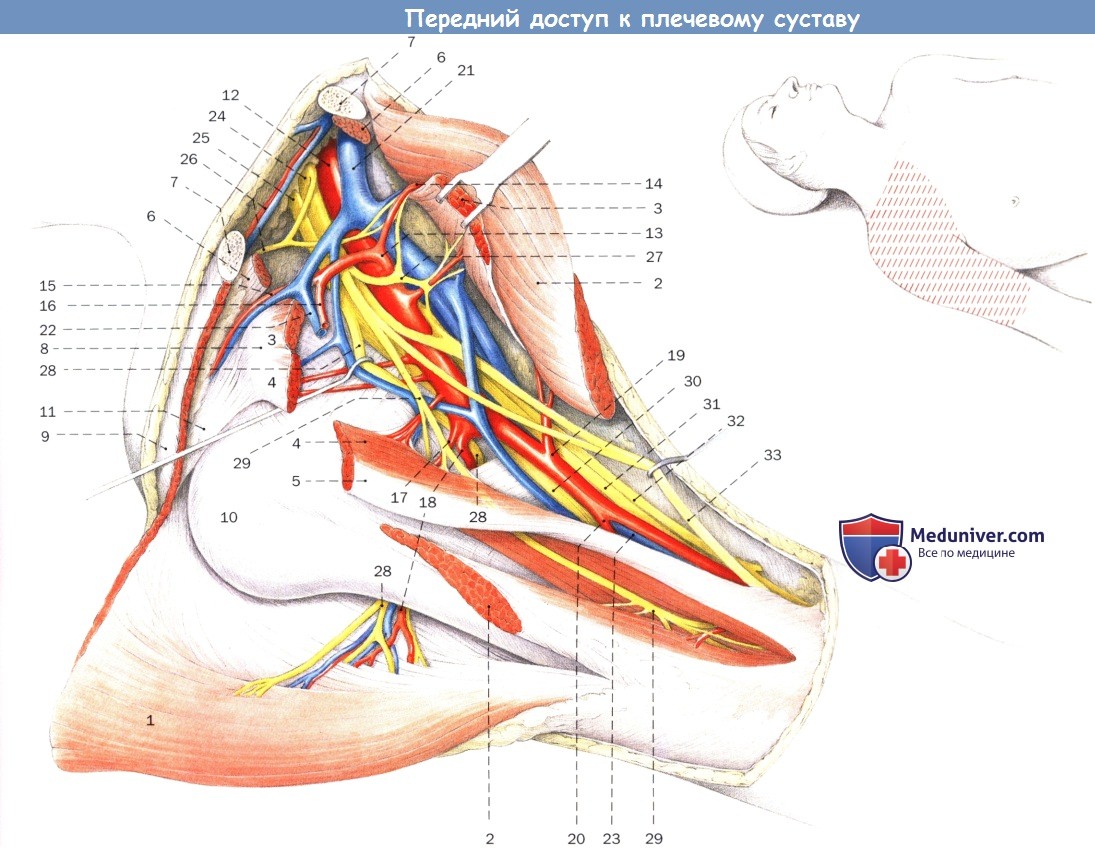

Средняя часть ключицы и подлопаточной мышцы, а также порции короткой головки двуглавой мышцы и клювовидно-плечевой мышцы были удалены для выделения сосудисто-нервного пучка.

1. Дельтовидная мышца

2. Большая грудная мышца

3. Малая грудная мышца

4. Короткая головка двуглавой мышцы

5. Клювовидно-плечевая мышца

6. Поключичная мышца

7. Ключица

8. Клювовидный отросток

9. Акромион

10. Головка плечевой кости

11. Клювовидно-акромиальная связка

12. Подмышечная артерия

13. Грудоакромиальная артерия

14. Грудная ветвь грудоакромиальной артерии

15. Акромиальная ветвь грудоакромиальной артерии

16. Дельтовидная ветвь грудоакромиальной артерии

17. Передняя артерия, огибающая плечевую кость

18. Задняя артерия, огибающая плечевую кость

19. Плечевая артерия

20. Глубокая артерия плеча

21. Подключичная вена

22. Головная вена

23. Плечевая вена

24. Латеральный пучок (плечевого сплетения)

25. Задний пучок

26. Надлопаточная артерия, вена и нерв

27. Грудные нервы

28. Подмышечный нерв

29. Мышечно-кожный нерв

30. Лучевой нерв

31. Локтевой нерв

32. Медиальный кожный нерв предплечья

33. Срединный нерв

– Читайте далее “Техника расширенного переднего доступа к плечевому суставу с выделением плечевой кости”

Источник