Доступы к сосудам конечностей

Занятие 5. Операции на сосудах конечностей.

Общие принципы перевязки магистральных артерий.

1. Перевязку сосудов производят в ране или на протяжении – т.е. на некотором расстоянии от места повреждения сосуда.

2. Доступ к сосудам бывает прямой – непосредственно в проекционной линии сосуда и окольный – отступя от проекционной линии на 1-2 см.

3. Лигатуру подводят под артерию с помощью лигатурной иглы Дешана.

4. При перевязке сосудов дистально накладывают одну лигатуру, проксимально – две, после чего пересекают.

5. Перевязка магистральной артерии всегда опасна, так как коллатеральный кровоток имеется у 8% людей.

6. Проекционная линия подмышечной артерии проходит от границы внутренне и средней трети ключицы до медиального края клювовидно-плечевой мышцы.

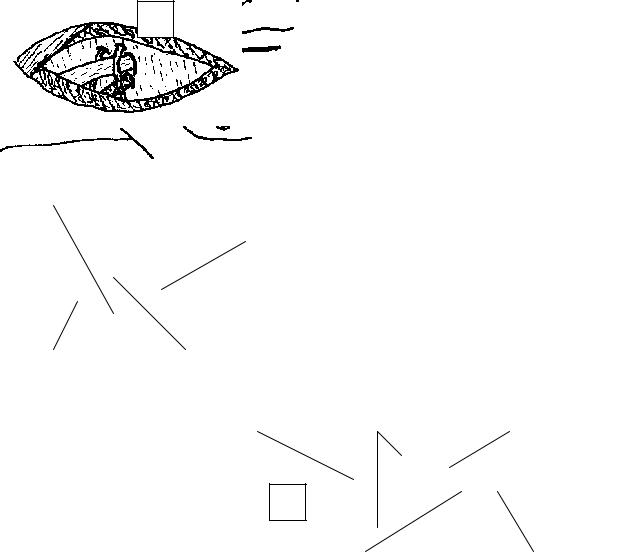

7. Проекционная линия плечевой артерии соответствует медиальной борозде плеча. Доступ к артерии окольный, через влагалище двуглавой мышцы плеча.

8. Перевязку плечевой артерии осуществляют через продольный разрез вдоль медиальной двуглавой борозды, отступя от борозды на 1см кпереди.

9. При перевязке плечевой артерии сначала тупо выделяют весь сосудисто-нервный пучок, а затем и артерию. При манипуляциях на артерии нужно помнить об интимном расположении плечевой артерии и срединного нерва.

10. Проекционная линия лучевой артерии проходит от середины расстояния между надмыщелками плечевой кости до шиловидного отростка лучевой кости (пульсовой точке). Доступ к артерии – прямой, так как нерва рядом нет.

11. Проекционная линия локтевой артерии проходит от медиального надмыщелка плечевой кости до гороховидной кости. В средней и нижней трети предплечья доступ к артерии окольный, так как рядом лежит локтевой нерв.

12. Проекционная линия бедренной артерии (линия Кена) проходит от середины расстояния между передней верхней остью подвздошной кости и лонным сочленением до медиального надмыщелка бедренной кости. Доступ прямой, через влагалище портняжной мышцы.

13. Проекционная линия подколенной артерии соответствует середине расстояния между надмыщелками бедра.

14. Проекционная линия передней большеберцовой артерии проходит от середины расстояния между головкой малоберцовой кости и бугристостью большеберцовой до середины расстояния между лодыжками. Доступ прямой, через влагалище передней большеберцовой мышцы.

15. Проекционная линия задней большеберцовой артерии проходит от точки, расположенной на 1 см кнутри от внутреннего края большеберцовой кости до середины расстояния между медиальной лодыжкой и Ахилловым сухожилием.

Сосудистый шов.

16. Этапы наложения сосудистого шва: выделение сосуда из окружающих тканей, резекция концов сосуда и наложение кругового шва.

17. Для пережатия сосудов используют сосудистые клеммы Карреля, Г-образные зажимы или зажимы «Бульдоги». Главное не допустить перекрута сосуда вокруг своей оси.

18. Для наложения кругового шва обязательно наложение 2-х держалок. 3 держалки по Каррелю неудобны т.к. окружность не удобно делить на 3 части.

19. Сначала сшивают переднюю стенку сосуда, затем переворачивают клеммы и сшивают заднюю стенку сосуда.

20. Детям при сосудистом шве накладывают только отдельные швы.

21. Вкол и выкол иглы от края сосуда – 1 мм. Расстояние между стежками – 0,7 мм.

22. Сосудистый шов накладывают проленом и завязывают 3 – 5 узлов. Чем тоньше нить, тем больше узлов. Моноволокно легко развязывается.

23. Скрепки для сосудистого шва сегодня не используют.

24. Сшивают сосуды диаметром, начиная с 1 мм. Это диаметр сосудов пальца. Сосуды меньшего диаметра вырастают сами.

25. Снимают сначала клемму с периферического конца артерии или вены, а затем только с центрального конца артерии или вены.

Тромбэктомия.

26. Тромбэктомия относится к экстренным операциям, которую нужно выполнять не позже 6-8 часов от начала окклюзии.

27. Типичной локализацией тромбоэмболий являются: бедренная артерия, наружная подвздошная артерия, подколенная артерия, подмышечная артерия, плечевая артерия.

28. Существует прямое удаление тромба из сосуда, т.е. разрез сосуда непосредственно над тромбом и непрямое – удаление тромба с помощью катетера Фогерти.

29. При флеботромбозе развивается тромбофлебит.

Флебэктомия.

30. Почти 20 % оттока крови от нижних конечностей происходит через подкожные вены.

31. Перед флебэктомией обязательно проводят допплерографию для определения целостности и проходимости глубоких вен нижней конечности.

32. Содержанием флебэктомии является удаление расширенных подкожных вен, перевязка коммуникантных вен.

33. Показатель качества флебэктомии – отсутствие рецидивов.

Кроме оперативных методов флебэктомии может быть применена склеротерапия, вводимыми в подкожные вены.

34. Операция флебэктомии включает 3 этапа: перевязка у места впадения большой подкожной вены, непосредственно удаление большой подкожной вены и субфасциальная перевязка коммуникантных вен.

35. Перевязку большой подкожной вены выполняют у самого места впадения в бедренную вену (операция Троянова-Тренделенбурга), чтобы исключить рецидив.

36. Удаление большой подкожной вены (операция Бэбкока) производят зондом Бэбкока. Зонд с оливой на конце вводят через отдельный разрез в области медиальной лодыжки, проводят его кверху по току крови, чтобы клапаны не мешали. Зонд завязывают на вене вверху. Затем извлекают зонд вниз вместе с подкожной веной.

37. При извлечении вены отрываются коммуникантные вены, соединяющие глубокие вены с подкожной веной. Через несколько маленьких отдельных разрезов такие вены перевязывают, и обязательно зашивают отверстие в фасции, через которое проходила вена (операция Линтона).

Источник

1. Оперативный доступ к кровеносным сосудам верхней конечности.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП К КРОВЕНОСНЫМ

СОСУДАМ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

НАВРУЗМАМАДОВА МАКНУНА

ЛД-20-14

2. 1. Оперативный доступ по Джанелидзе

1. ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ПО ДЖАНЕЛИДЗЕ

Положение лежа на спине. Руку больного отводят в сторону. Разрез на 1-2 см кнаружи от

грудиноключичного сочленения и проводят его над ключицей до клювовидного отростка лопатки,

далее линию разреза поворачивают книзу по suleus de ltvideopectoralis на протяжении 5 см.

Рассекают кожу, фасцию, большую грудную мышцу. По передней поверх кости ключицы

разрезают надкостницу и пересекают ключицу, концы ключицы разводят крючками. Далее

рассекают задний листок надкостницы, подключичную мышцу и находят подключичную вену,

расположенную впереди m. xalenus antevior, оттягивают кнутри переднюю лестничную мышцы с

n. phrenicus и в spatium interxalenum подключичную артерию.

После окончания операции, сшивают концы подключичной мышцы, надкостницу. Сопоставляют

отрезки ключицы, закрепляют их проволочными швами или спицей.

3. 2. Оперативный доступ по Петровскому

2. ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ПО ПЕТРОВСКОМУ

Производится Т-образный разрез кожи. Горизонтальная часть разреза идет по передней

поверхности ключицы (10-14 см), вертикальная часть идет от середины предыдущего разреза

книзу на 5 см. Ключицу перепиливают по ее середине. Рассекают надкостницу на задней

поверхности ключицы, подключичную мышцу. Выделяют артерию приведенным выше способом.

При перевозке подключичной артерии анастолизы развиваются между a. transversa coli и a.

suprascapularis с aa. circumlexahunuri posterior et antevior, a. сircumflexa xapulae, между a. thoracica

interna и a. thoracica lateralis.

4. Доступ к подключичной артерии.

ДОСТУП К ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ.

5. Доступ к подмышечной артерии

ДОСТУП К ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ

ОБНАЖЕНИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ И

ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЕЙ, ОПЕРАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

РАЗЛИЧНЫМИ РАЗРЕЗАМИ. ТАК, ПРИ АНЕВРИЗМАХ A. AXILLARIS И КОМБИНИРОВАННЫХ РАНЕНИЯХ СОСУДОВ И

НЕРВОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗРЕЗОМ ПО ХОДУ SULCUS DELTOIDEO-PECTORALIS, В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ РАЗРЕЗ

ПРОВОДИТСЯ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ. РАЗРЕЗ ДЛИНОЙ 6-8 СМ ПРОВОДЯТ ПО ПЕРЕДНЕЙ ГРАНИЦЕ РОСТА

ВОЛОС (ПО Н. И. ПИРОГОВУ) ИЛИ НА ГРАНИЦЕ НАРУЖНОЙ И СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПОДМЫШЕЧНОЙ ЯМКИ. РАССЕКАЮТ

КОЖУ С ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКОЙ. ПО ЖЕЛОБОВАТОМУ ЗОНДУ ВДОЛЬ ЛИНИИ РАЗРЕЗА РАССЕКАЮТ

ФАСЦИАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ КЛЮВО-ПЛЕЧЕВОЙ МЫШЦЫ. КЛЮВО-ПЛЕЧЕНУЮ МЫШЦУ ОТТЯГИВАЮТ КНАРУЖИ И

РАССЕКАЮТ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ЕЕ ВЛАГАЛИЩА, ЯВЛЯЮЩУЮСЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ ВЛАГАЛИЩА СОСУДИСТОНЕРВНОГО ПУЧКА. КРАЯ РАНЫ РАЗВОДЯТ КРЮЧКАМИ. ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ ТУПЫМ ПУТЕМ СДВИГАЮТ С

СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА. В РАНЕ ВИДНЫ ПОДМЫШЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, ЛАТЕРАЛЬНАЯ И МЕДИАЛЬНАЯ НОЖКИ

СРЕДИННОГО НЕРВА, ПОДМЫШЕЧНАЯ ВЕНА. НОЖКУ СРЕДИННОГО НЕРВА ОТВОДЯТ КНАРУЖИ, ПОДМЫШЕЧНУЮ

ВЕНУ КНУТРИ. АРТЕРИЮ ОСТОРОЖНО ВЫДЕЛЯЮТ ИЗ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ.

6. Доступ к подмышечной артерии

ДОСТУП К ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ

7. Доступ к плечевой артерии

ДОСТУП К ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Положение больного – на спине, рука отведена под углом 90° к туловищу и уложена на подставку.

Проекционную линию лучевой артерии проводят через две точки:

верхнюю – медиальный край сухожилия двуглавой мыш¬цы плеча (середина локтевой ямки); нижнюю – на 0,5

– 1 см медиальнее шиловидного отро¬стка лучевой кости (пульсовая точка).

Последовательность действий:

– для обнажения лучевой артерии следует послойно рассечь кожу подкожную жировую клетчатку и

поверхностную фасцию;

– после рассечения собственной фасции артерию находят в про¬межутке между плечелучевой мышцей и

лучевым сгибателем за¬пястья.

Собственную фасцию следует рассекать с максимальной осторожностью, так как непосредственно под ней

проходит лучевая ар¬терия.

Плечелучевая мышца занимает самое латеральное положение среди мышц первого слоя. Лучевой сгибатель

запястья отличается ши¬рокими толстым сухожилием.

Положение больного – на спине, рука отведена под углом 90° к туловищу и уложена на подставку.

Проекционную линию локтевой артерии проводят от медиаль¬ного надмыщелка плечевой кости до

гороховидной кости.

8. Доступ к плечевой артерии

ДОСТУП К ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

9. Доступ к локтевой артерии

ДОСТУП К ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

Проекционная линия локтевой артерии – от внутривенного

надмыщелка плеча к наружному краю гороховидно

Обнажение локтевой артерии в верхней трети предплечья.

Разрез 8-10 см по проекционной линии. Рассекают фасцию

предплечья. Входят в промежуток между локтевым

сгибателем и поверхностным сгибателем пальцев. Артерия

лежит на глубоком сгибателе пальцев, на 1 см кнутри от нее

находится n. ulnaris.

10. Обнажение лучевой артерии

ОБНАЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Проекционная линия лучевой артерии – от медиального края сухожилия двухглавые мышцы

или середиОбнажение лучевой артерии в верхней трети предплечья.

Руку укладывают в положение супинации. разрез по проекционной линии (по медиальному

краю плече-лучевой мышцы). Рассекают фасцию предплечья. Оттягивают плече-лучевую

мышцу латерально и обнажают заднюю стенку ее влагалища, которая является передней

стенкой влагалища сосуда, выделяют артерию (лежит на квадратном прокаторе). Латерально

артерии под плече-лучевой мышцей лежит ranus superficialis n. radialis.

Обнажение лучевой артерии в нижней трети предплечья.

Разрез 6-8 см по проекционной линии, между m. brachioradialis и m. blexor carpi radialis. По

зонду рассекают собственную фасцию предплечья и под ней находится артерия.

ны локтевой ямки к пульсовой точке (0,5 см кнутри от сигмовидного отростка лучевой кости).

11. Доступ к лучевой артерии

ДОСТУП К ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

12. Обнажение поверхностной артериальной ладонной дуги.

ОБНАЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЛАДОННОЙ

ДУГИ.

Источник

Под сосудистым доступом в интенсивной терапии, как правило, понимают обеспечение пациенту долгосрочной венозной линии. Постоянный венозный доступ позволяет осуществлять длительную инфузионную терапию, титровать симпатомиметические и вазоактивные препараты, осуществлять многократные заборы крови для выполнения различных лабораторных исследований и т.д. Исторически сосудистый доступ эволюционировал от использования металлических канюль и игл до применения удобных одноразовых пластиковых катетеров, которые могут оставаться в сосуде пациента в течение длительного времени.

В интенсивной терапии различают периферический и центральный венозные доступы. Периферический доступ наиболее распространен, технически наиболее прост и сопровождается меньшим числом осложнений. В то же время, центральный венозный доступ позволяет вводить пациенту вазоактивные и инотропные препараты, измерять некоторые параметры системной гемодинамики, вводить препараты, которые раздражают стенку вены, проводить пациенту почечно-заместительную терапию и т.д. В связи с появлением на рынке качественных периферических катетеров, которые могут оставаться в сосудистом русле в течение длительного времени, показания к центральному доступу в последнее время значительно сузились и представлены следующими пунктами:

- Титрование вазоактивных и инотропных препаратов (исключение может составлять введение дофамина в течение короткого времени);

- Инфузия растворов, раздражающих стенку вены (например, препаратов для парентерального питания);

- Полная техническая невозможность альтернативы в виде периферического венозного доступа.

Необходимость измерения ЦВД в настоящее время не рассматривается в качестве показания для установки центральной венозной линии, так как этот показатель очень непостоянен, зависит от множества факторов и далеко не всегда адекватно отражает преднагрузку. Для определения волемического статуса пациента в настоящее время предложен ряд более точных и менее инвазивных методик.

При выборе вида венозного доступа (центрального или периферического) довольно часто встает вопрос о максимальной скорости инфузии. Мнение о том, что центральный венозный катетер всегда обеспечивает более высокую скорость инфузии по сравнению с периферическим, глубоко ошибочно. Согласно закону Пуазейля, скорость течения жидкости в системе будет определяться диаметром (прямая зависимость) и длиной (обратная зависимость) наиболее узкого участка в этой системе. Следовательно, более широкий и короткий катетер, установленный в периферическую вену, обеспечит более высокую скорость инфузии по сравнению с менее широким и более длинным центральным.

Периферический венозный доступ осуществляется при помощи венозных катетеров различного диаметра. Катетер может иметь боковой порт, что позволяет осуществлять болюсы лекарственных препаратов во время инфузии. Основное правило при постановке периферического катетера: он должен ставиться как можно более дистальнее. Это обеспечивает, с одной стороны, удобство для пациента, а с другой служит гарантией того, что в случае тромбирования вены катетер можно будет переставить проксимальнее. Постановка периферических катетеров крупного диаметра (14-16 G) сопровождается выраженными болевыми ощущениями и требует проведения аппликационной или внутрикожной анестезии в месте катетеризации. Максимальный срок стояния периферического венозного катетера – 72 часа.

Центральный венозный доступ осуществляется при помощи катетеризации центральной вены – верхней или нижней полой. Доступ к верхней полой вене производится черед подключичную или внутреннюю яремную, а к нижней – через бедренную. При доступе к верхней полой вене доступ через внутреннюю яремную вену более предпочтителен ввиду меньшего риска осложнений катетеризации; в то же время подключичная вена более удобна для пациента при длительном стоянии катетера. Бедренную вену рекомендуется использовать как можно реже ввиду высокого риска инфекционных осложнений. Катетеризация центральных вен осуществляется обычно при помощи методики Сельдингера (по игле в вену заводится проводник, игла удаляется, а по проводнику проводится катетер) или по методике «катетер на игле» (значительно реже). В последнее время для катетеризации центральных вен активно используется УЗИ-навигация, что позволяет визуализировать вену в момент пункции и тем самым снизить риск осложнений. Для предотвращения смещения центральный венозный катетер фиксируется лигатурой, поверх которой накладывается асептическая повязка. Сроки стояния центрального венозного катетера зависят от его состояния, состояния места пункции и обычно колеблются от нескольких дней до двух недель и более.

Источник

3.1.1 Доступы к артериям Рассмотрим доступы к артериям (сонные, подключичная,

подмышечная, плечевая, подвздошные, бедренная, подколенная), которые наиболее часто подвержены травмам и ранениям – до 84% от всех ранений сосудов.

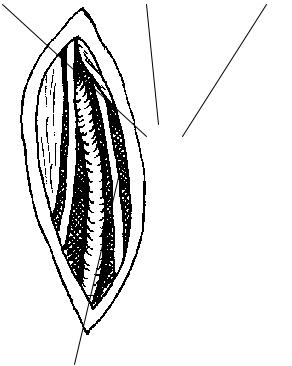

Доступ к сонным артериям

Общая сонная артерия (а.carotis communis) справа берет начало от плечеголовного ствола (truncus brachiocephalicus), слева – от дуги аорты. Делится на внутреннюю сонную артерию (а.carotis interna), кровоснабжающую большие полушария головного мозга, гипофиз, глазное яблоко, мышцы глаза, мягкие ткани лба и носа; и наружную сонную артерию (а.carotis externa), кровоснабжающую область шеи, головы, лица, глотку, гортань, язык, щитовидную железу.

Положение больного: на спине с валиком, подложенным под плечи, голова повернута в сторону, противоположную стороне операции.

Хирургический доступ: разрез кожи по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы длиной 10 – 12 см. Мышцу смещают кзади и кнаружи. Наружную яремную вену, расположенную поверхностно, при необходимости перевязывают. Внутреннюю яремную вену смещают кзади. Глубже и медиальнее располагается общая сонная артерия. Блуждающий нерв лежит кзади от артерии (Рис. 9). При ранении общей сонной артерии всегда необходимо стремиться к реконструктивной операции, т.к. ее перевязка имеет “плохую репутацию” – смертность до 54%, у остальных пострадавших вероятна ишемия головного мозга с различными степенями неврологического дефицита. Тяжесть послеоперационных осложнений зависит от степени компенсации коллатерального кровообращения – при разомкнутых вариантах виллизиевого круга или гипоплазии ипсилатеральной позвоночной артерии прогноз, как правило, пессимистичный. “Сосудистый шов общей сонной артерии следует считать идеальной операцией”

(А.А.Полянцев, 1948).

А

внутренняя | грудинно- | общая | Б |

яремная | ключично- | сонная | трахея |

вена | сосцевидная мышца | артерия |

блуждающий | лестничная | диафрагмальный | |

нерв | мышца | нерв | пищевод |

Рис. 9. Доступ к сонным артериям (А), поперечный срез шеи на уровне V шейного позвонка (Б)

Доступ к сонным артериям

(продолжение)

Наружная сонная артерия отличается от внутренней сонной:

• наличием боковых ветвей (первая ветвь | – верхняя |

щитовидная артерия), |

•наружная сонная артерия расположена кпереди и кнутри от внутренней сонной артерии,

•при прижатии наружной сонной артерии прекращается пульс на лицевой и височной артериях,

•впереди наружной сонной артерии располагается дуга подъязычного нерва,

•позади наружной сонной артерии располагается верхний гортанный нерв.

Наружная сонная артерия при ее ранении, обширных повреждениях лица с кровотечением может быть перевязана без клинических последствий. Не рекомендуется оставлять длинную культю наружной сонной артерии – во избежании образования в ней тромбов с последующей микроэмболизацией внутренней сонной артерии. Ряд авторов рекомендует перевязывать наружную сонную артерию выше отхождения верхней щитовидной артерии (рис.10), если это технически выполнимо, чтобы сохранить кровоток и избежать образования тромба.

Внутренняя сонная артерия на шее не имеет ветвей. По возможности подлежит восстановлению, т.к. ее перевязка, как правило, ведет к ишемическому инсульту. Если наложения шва или протезирование невозможно, перед перевязкой необходимо измерить ретроградное давление. При ретроградном давлении менее 30 % от системного среднего гемодинамического весьма вероятен ишемический инсульт. Для его профилактики необходимо в послеоперационном периоде поддерживать артериальную гипертензию (систолическое давление 160 – 170 мм рт.ст. – дозированным введением растворов и преднизолона), а также проводить антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, вводить нейропротекторные препараты.

грудинно- | внутренняя | лицевая | верхняя |

ключично- | яремная | вена | щитовидная |

сосцевидная мышца | вена | артерия |

внутренняя | общая | наружная |

сонная | сонная | сонная |

артерия | артерия | артерия |

Рис. 10. Доступ к сонным артериям справа: лицевая вена при доступе к внутренней или наружной сонным артериям может быть перевязана

Доступ к подключичной артерии

Подключичная артерия (a. subclavia) справа берет начало от плечеголовного ствола (tr. brachiocephalicus), слева от дуги аорты. Кровоснабжает мышцы и органы шеи, частично молочную железу (a. thoracica interna), верхнюю конечность, спинной и головной мозг

(a. vertebralis).

Доступ связан с значительными техническими сложностями, обусловленными близостью плечевого сплетения, крупных неспадающихся вен, плевральной полости, расположением артерии между ключицей и первым ребром. Поэтому предложено более 20

хирургических доступов к подключичной артерии (по Ахутину, Джанелидзе, Добровольской, Петровскому, Лексеру, Рейху и др.).

Положение больного: при надключичном, подключичном и чресключичном доступах – на спине с валиком, подложенным под плечи; при торакотомии – на противоположном вмешательству боку.

Хирургический доступ: для обнажения первого отдела артерии лучше использовать задне-боковую торакотомию в III или IV межреберье. Для выделения второго и третьего отделов можно применить надключичный (рис. 11) и подключичный (рис. 12) доступы.

Н а д к л ю ч и ч н ы й доступ.

Кожный разрез проходит от грудинно-ключичного до акромиально-ключичного сочленения. Частично рассекают задний край грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Следует помнить, что подключичная вена лежит более поверхностно и медиально – в предлестничном пространстве, плечевое сплетение и подключичная артерия в межлестничном пространстве. Плечевое сплетение лежит глубже и выше артерии. Для выделения второго отдела артерии необходимо рассечь переднюю лестничную мышцу. NB! На этой мышце лежит диафрагмальный нерв, который берут на обтяжку и смещают при рассечении лестничной мышцы. При больших гематомах или аневризмах ключицу рассекают в средней трети, при необходимости резецируют грудинную часть ключицы (с последующей имплантацией).

А

Б | |||

средняя | плечевое | диафрагмальный | передняя |

лестничная | сплетение | нерв | лестничная |

мышца | мышца |

подключичная | подключичная | грудино- |

артерия | вена | ключично- |

сосцевидная мышца |

Рис. 11. Надключичный доступ к подключичной артерии (А), топография подключичной артерии (Б), для доступа к артерии передняя лестничная и грудиноключично-сосцевидные мышцы могут быть пересечены

NB!

•Перевязка артерии крайне редко приводит к гангрене (1 – 2%), благодаря хорошо развитым анастомозам.

•Вмешательства на подключичной артерии весьма травматичны, так как часто связаны с пересечением или

вычленением ключицы, кровопотерей, и тяжело переносятся больными.

Доступ к подключичной артерии

(продолжение)

П о д к л ю ч и ч н ы й доступ.

Подключичная артерия проецируется на середину ключицы. Положение больного: – на спине с валиком, подложенным под

верхнюю часть туловища, плечи приподнимают, конечность на стороне разреза отводят.

Хирургический доступ: разрез длиной 8 – 10 см проводят параллельно ключице на 2 см ниже ее так, чтобы середина разреза соответствовала соответствовала проекции сосуда, т.е. находилась у середины ключицы (рис. 12). При необходимости разрез можно расширить латеральнее и вниз по sulcus deltoideopectoralis. Проводят послойный разрез, большую грудную мышцу рассекают поперек волокон, входят в субпекторальное пространство, задней стенкой которого глубокая фасция груди (f. clavipectoralis),

которую прободают v. cephalica, nn. thoracales anteriores, и a. thoracoacromialis. Фасцию рассекают, артерию и вену перевязывают. Более поверхностно по фасцией располагается подключичная вена, глубже и латеральнее – артерия, еще глубже кверху и латеральнее – плечевое сплетение. Таким образом, подключичная артерия располагается между плечевым сплетением (снаружи) и подключичной веной (снутри). Лигатуру под артерию лучше подводить со стороны вены.

NB!

Перевязка подключичной артерии редко ведет к гангрене, но возможен синдром позвоночно-подключичного обкрадывания (при перевязке артерии проксимальнее отхождения позвоночной артерии).

А

a. thoracoacromialis

f.clavipectoralis

Б | ||

v. cephalica | nn. thoracales | |

anteriores | ||

плечевое | ||

m.deltoideus m.pectoralis major сплетение | ||

В

подключичная подключичная артерия вена

ключица подключичная подключичная плечевое артерия вена сплетение

Г

f.clavipectoralis | m.pectoralis minor |

Рис. 12. Подключичный доступ к правой подключичной артерии(А), топография подключичной артерии (Б, В, Г)

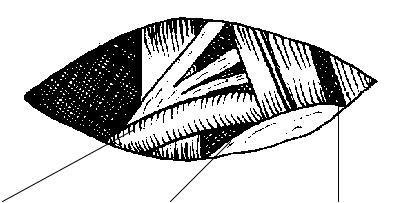

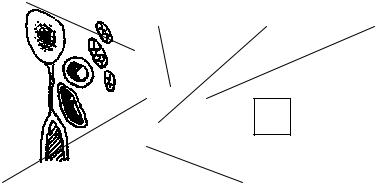

Доступ к подмышечной артерии

Подмышечная артерия (a. axilaris) – продолжение подключичной артерии (a. subclavia), кровоснабжает мышцы груди и боковой области груди, мышцы плечевого пояса, частично молочную железу, плечевой сустав.

Положение больного: на спине, рука отведена под прямым углом и ротирована кнаружи.

Хирургический доступ: проекция подмышечной артерии проходит по границе между передней и средней третями подмышечной ямки (Лисфранк), что соответствует передней границе роста волос (Пирогов). Разрез кожи длиной 8 см производят по проекционной линии артерии. Наиболее поверхностно располагается подмышечная вена, затем срединный нерв (сформированный или в виде соединяющихся над артерией отдельных стволов), глубже – артерия (рис. 13). К артерии плотно прилежат крупные нервы (срединный, мышечно-кожный, локтевой, лучевой).

Внепроекционный доступ – от середины ключицы по sulcus deltoideopectoralis через fascia clavipectoralis – связан с частичным или полным пересечением большой и малой грудных мышц и является более травматичным, чем проекционный .

NB!

•Ранение подмышечной артерии часто сопровождается повреждением крупных нервных стволов (срединный нерв, локтевой нерв, лучевой нерв).

•При повреждении нервных стволов могут наблюдаться – резкие боли и отсутствие активных движений, что иммитирует критическую ишемию верхней конечности, а в последующем возможна гангрена.

•Следует тщательно производить ревизию нервов и при необходимости шов нерва.

•Перевязка подмышечной артерии особенно опасна (развитие гангрены) в нижнем отделе подмышечной ямки – на границе с плечевой артерией.

А

Б

мышечно-кожный | подмышечная | срединный |

нерв | артерия | нерв |

m.coracobrachialis

Рис. 13. Доступ к подмышечной артерии справа(А); топография правой подмышечной артерии (Б)

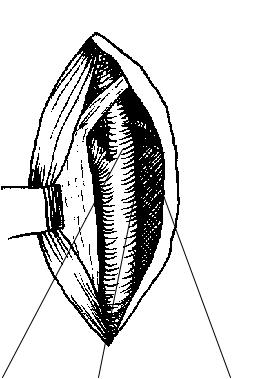

Доступ к плечевой артерии

Плечевая артерия (a. brachialis) – продолжение подмышечной артерии (a. axilaris). Кровоснабжает мышцы плеча. Наиболее крупная ветвь – глубокая артерия плеча. В нижней трети плеча делится на локтевую и лучевую артерии.

Как правило, диагностика повреждений плечевой артерии не представляет затруднений.

Положение больного: на спине, рука отведена под прямым углом и ротирована кнаружи.

Хирургический доступ: проекция плечевой артерии – по внутреннему краю двуглавой мышцы. Более поверхностно лежит срединный нерв (рис. 14), чтобы избежать его попадания в рубец предложен доступ через футляр двуглавой мышцы, т.е. разрез кожи рекомендуется выполнять на 1 – 2 см кпереди от проекционной линии. Тщательно выделяют центральный и периферический концы сосуда, а затем решают вопрос о виде операции (реконструкция или перевязка).

NB!

Источник