Древние сосуды воронкообразной формы на кубани

Народные промыслы и ремёсла – важная часть традиционной казачьей культуры. На протяжении нескольких веков на Кубани изготавливают керамические изделия и посуду, которая отличается не только хорошим качеством, но и оформлением.

Значительное развитие это искусство получило в станицах Пашковской, Старощербиновской, Рождественской и Баталпашинской. Здесь и сегодня живут мастера, которые делают вот такие оригинальные изделия из глины.

Испокон веков делают на Кубани и чернолощеные горшки, которые когда-то изготавливались ещё древними кочевыми племенами. Они имеют неповторимый тёмный отблеск.

Это такое свойство обжига, которое специально порой «имитируют», чтобы добиться сходства с настоящей лощёной посудой. Для этого глину затирают чем-нибудь темным, или просто коптят, наносят объёмный рисунок.

В готовом виде такие кувшинчики и кружки смотрятся великолепно.

На многие изделия наносят и изысканные орнаменты. Обратите внимание на замысловатые ручки на многих кружках или кувшинах.

У некоторых были и такие необычные пробки с изображением разных животных, и весьма забавные надписи 🙂

Народ обступил столы с разных сторон. Людям, похоже, уже надоел ширпотреб, захотелось чего-то оригинального.

В таком кувшинчике подать гостям вино захотели бы многие хозяюшки.

А бочонки с усатыми казаками, да ещё и в кубанках были довольно забавными. Такой можно и в качестве сувенира для друзей привезти.

Большинство гостей приобретали и вот такие ёмкости с двойным горлышком, называемые кухлей.

Кухля — сосуд, распространенный ещё в Древней Руси, а в более поздние времена и в южных губерниях. Предназначались кухли для переноски мёда, кваса или пива.

Кухли изготавливали из глины, ангоба и специальных красок, ганозиса, который тоже делали по старинным казацким рецептам из пчелиного воска, растительного масла и смолы. Это придавало изделиям блеск и водонепроницаемость.

Если у фаянсовой посуды может отколоться кусочек, то глиняное изделие такую же силу удара выдерживает без какого-либо ущерба (благодаря обожженной и рыхлой структуре материала).

В крайнем случае может отколоться кусочек верхнего слоя, а сам скол будет ровным и почти незаметным.

Увидели мы и знаменитые кувшины — «глэчики», которые покрывались коричневой или темно-зеленой глазурью — «поливой».

Смотрелись такие изделия довольно эффектно.

Много было здесь и разных макитр для теста, мисок, кружек и кувшинов. В формах орнамента очень часто перекликались мотивы русской, украинской и кавказской керамики.

А в таком горшочке можно приготовить обед на всю семью. Вкус блюда будет ярким и незабываемым.

Не могли мы пройти мимо и таких чайничков. Красивы, не правда ли?

А в этих кувшинах лучше всего хранить молоко или хлебный квас.

Гончарное производство было типичным крестьянским промыслом, поэтому в каждой семье имелась необходимая посуда.

Однако, в творчестве гончара особое место занимало изготовление кувшина. И кувшины были самыми разными, отличались: горлышками, формами, размерами, орнаментом, ручками…

Просто настоящие произведения искусства.

Очень было интересно разглядывать все детали. Желающие могли посетить и мастер-классы.

Мы остались очень довольны, узнали массу интересных вещей и посмотрели эксклюзивные работы наших кубанских гончаров. Надеюсь, что и вам некоторые из этих глиняных изделий пришлись по вкусу.

Источник

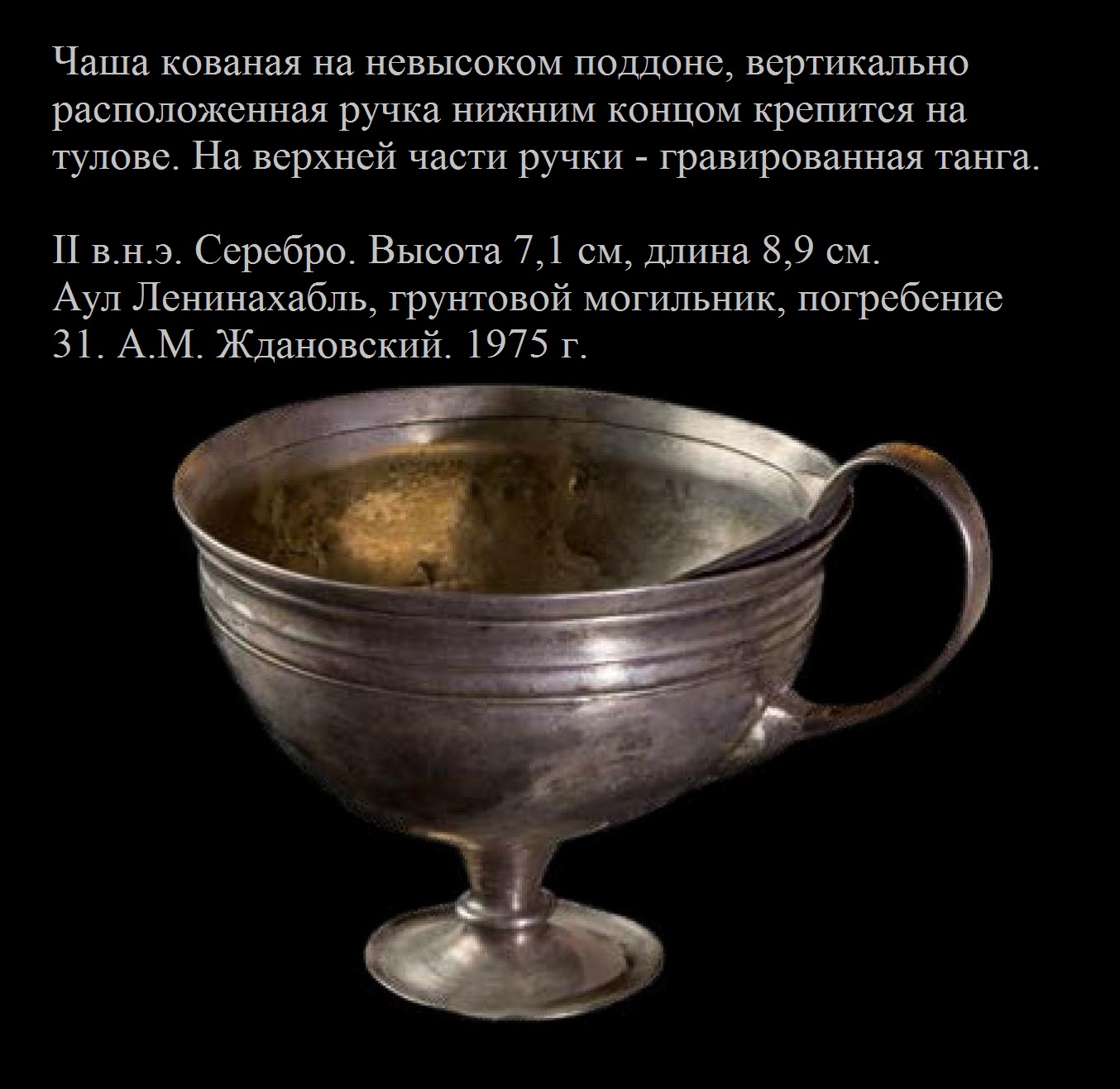

Во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая, судя по остаткам роскошной утвари, принадлежала богатым и знатным горожанам. В склепе обнаружены семь саркофагов с телами взрослых и детей.

«Находка в саркофаге фанагорийского воина-всадника крупного стеклянного бальзамария, заполненного неизвестной по происхождению жидкостью, является уникальной. Содержимое сотен подобных сосудов, найденных в Фанагории ранее, не сохранялось, все они были пусты или заполнены грунтом, проникшим в сосуд за два тысячелетия. Найденный с воином бальзамарий заполнен до половины прозрачной жидкостью, на его дне виден темный осадок. И я, и мои коллеги впервые встречаем такое, чтобы жидкость в сосуде сохранилась», – сказал руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов.

Ученый пояснил, что сосуд около 2 тыс. лет находился в саркофаге, в котором похоронили воина. Горловина бутылочки изначально была закрыта пробкой, а позднее, при обрушении свода склепа, оказалась герметично запечатана глиной. Подобные сосуды часто использовались в городах Боспорского царства в погребальной церемонии, и с помощью находки ученые надеются раскрыть тайну содержания бальзамариев. Для анализа находящегося в сосуде вещества планируется отправить редкую находку в Москву.

Еще один герметично запечатанный сосуд – погребальная урна, предположительно, с прахом, – был обнаружен у входа в гробницу. “Из древних текстов известно, что в античную эпоху уцелевшие после кремации кости тщательно собирались и омывались вином, а затем вместе с прахом аккуратно укладывались в погребальную урну. В будущем запланированы рентгенологические исследования содержимого сосуда. При помощи современных методов, надеемся, удастся изучить содержимое сосуда в первозданном виде», – отметил Кузнецов.

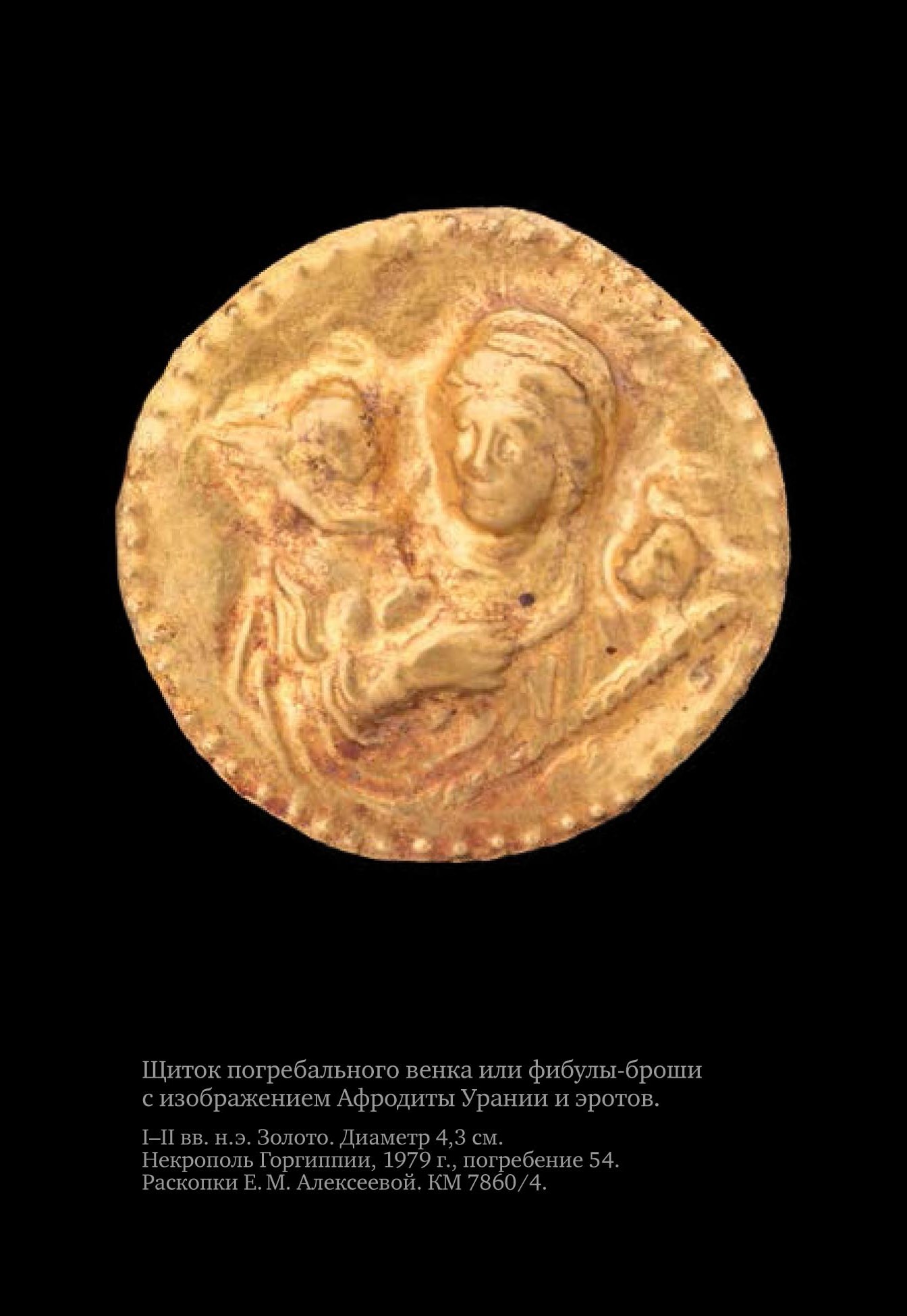

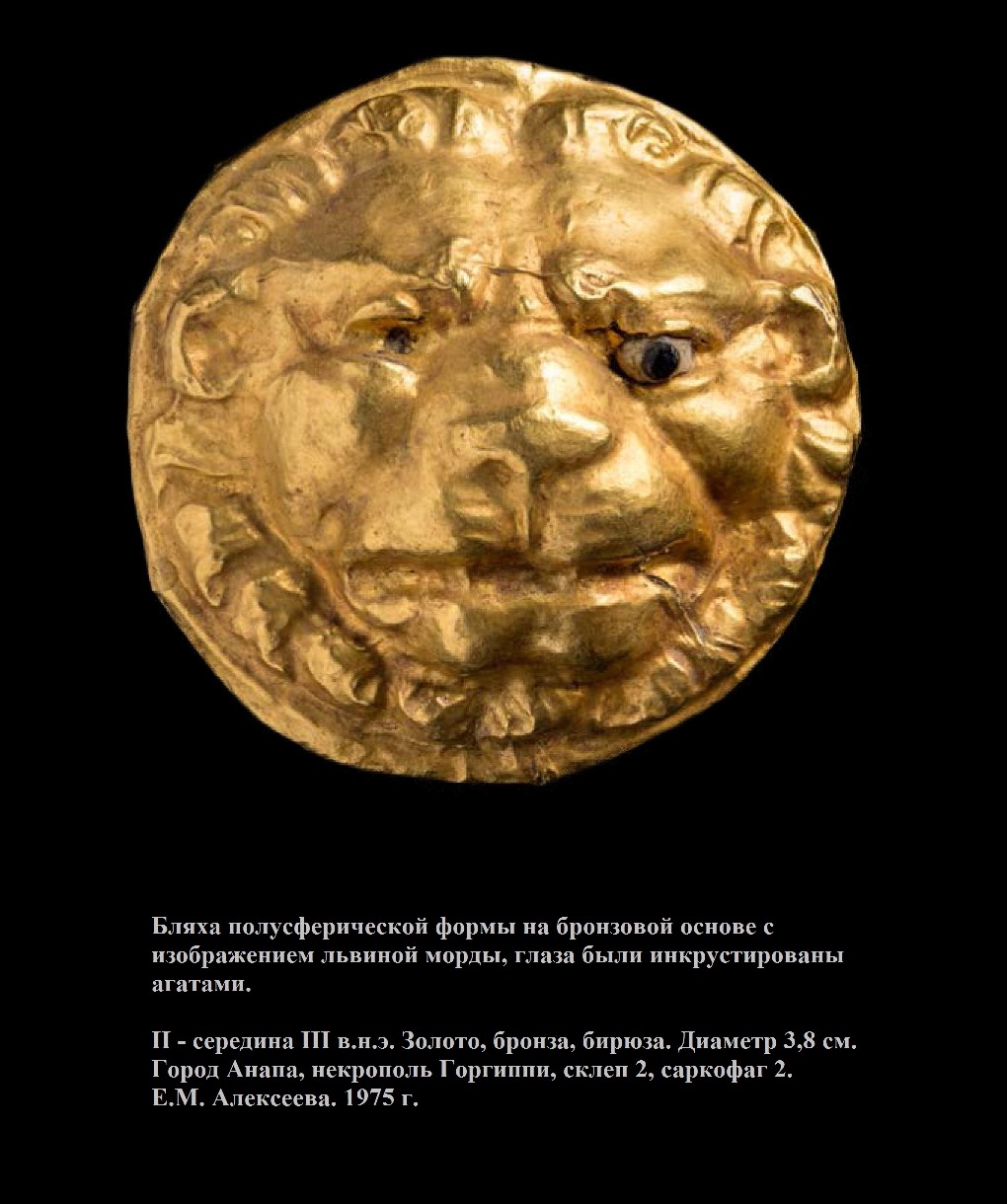

Также в гробнице найдены изящные сосуды из римского стекла, качественная краснолаковая посуда, фибулы (застежки, скреплявшие одежду) и булавки, золотые нашивки с одеяний и погребальные венки, множество украшений, в том числе подвесок из египетского фаянса: фигурки в форме лягушек, священных для Древнего Египта жуков-скарабеев и другие. Украшения свидетельствуют о том, что в I-II веках нашей эры Боспорское царство попало под влияние Рима.

Особого внимания, по словам Кузнецова, заслуживает и один из захороненных в гробнице – воин-всадник. Молодой мужчина был похоронен с мечом, деревянная рукоять меча была вложена в руку погибшего воина. Подобное оружие часто изображали на погребальных стелах как основной элемент вооружения боспорских всадников. Клинок был хорошо приспособлен для рубящих ударов, что важно для воина, сражавшегося верхом на боевом коне.

“I век нашей эры – это время, когда внутри государства шла война за престол. В то же время у границ Боспорского царства жили племена варваров, которые жили фактически за счет царства. То, что мы нашли этого воина, дает нам перспективу для понимания этого времени”, – отметил Кузнецов.

Фанагория – античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века, в настоящее время раскопки проводятся ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году при поддержке фонда Олега Дерипаски “Вольное Дело” на Тамани был создан научно-культурный центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.

Источник

Кубань обладающая мягким климатом и природными богатствами, были заселены человеком уже в глубокой древности. Потому здесь много археологических памятников эпохи каменного века: пещерные стоянки и стоянки открытого типа — открыты исследователями. Интересны и памятники времени раннего металла (меди и бронзы): Майкопский курган, дольмены, многочисленные степные курганы, древние поселения, — существовавшие 6-4 тыс. лет назад.

Львиная доля памятников относится к эпохе раннего железа — VIII в. до н.э.— IV в. н.э. В этот период на территории края обитали киммерийцы и скифы, меоты, греки и сарматы, оставившие после себя руины древних городов, крепостей, городищ, варварских селищ и греческих сельских усадеб, грунтовые и курганные могильники.

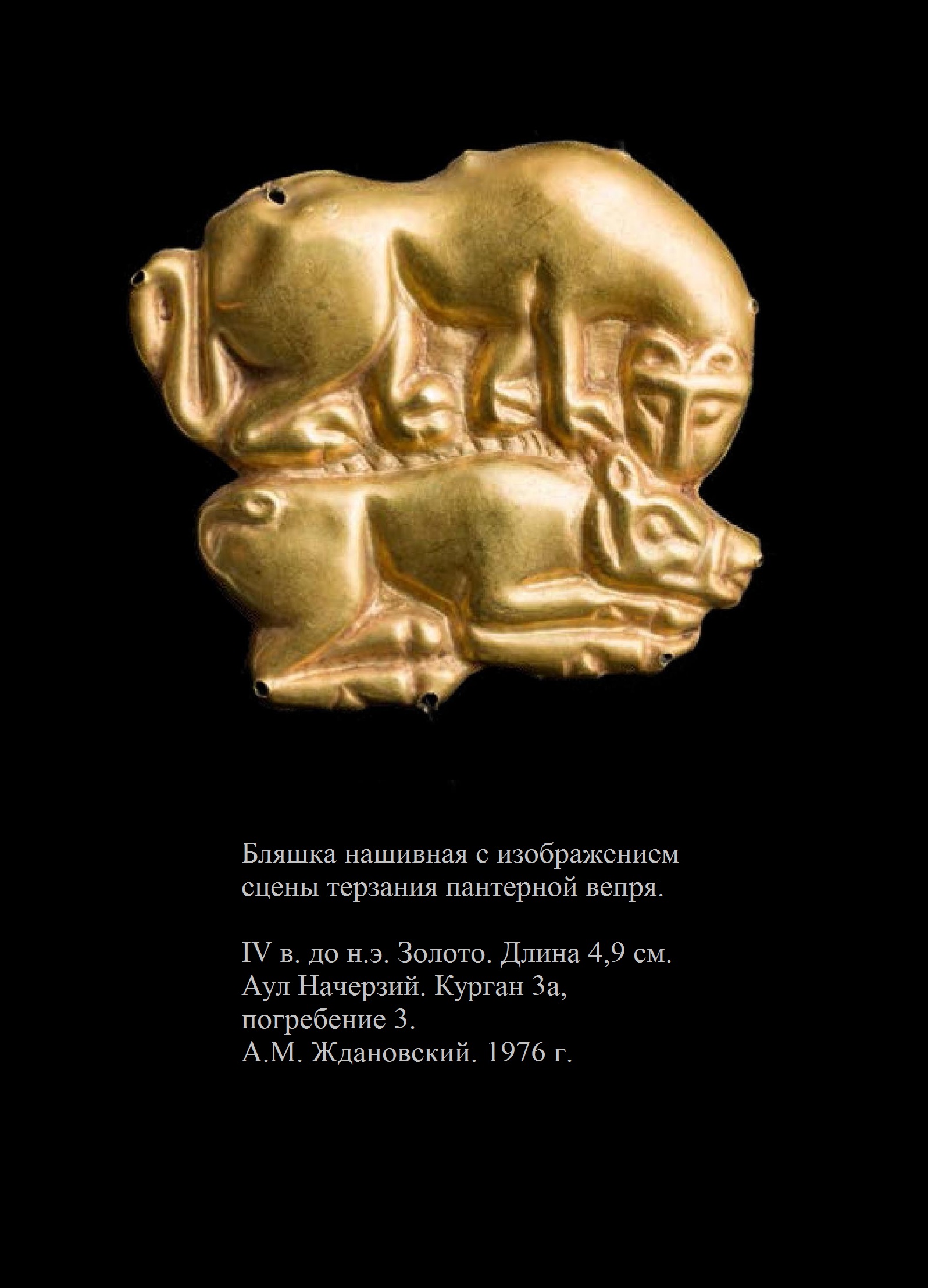

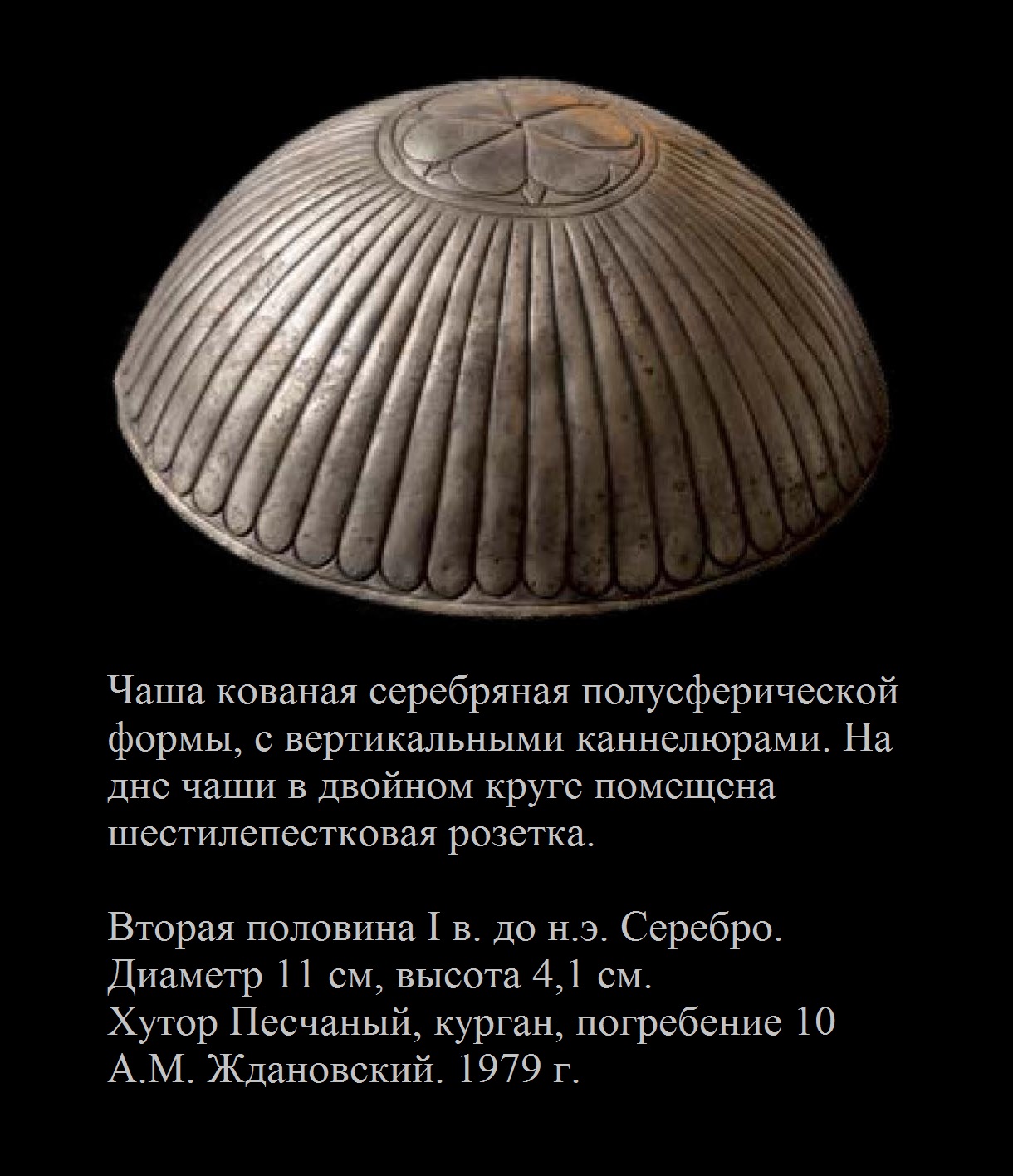

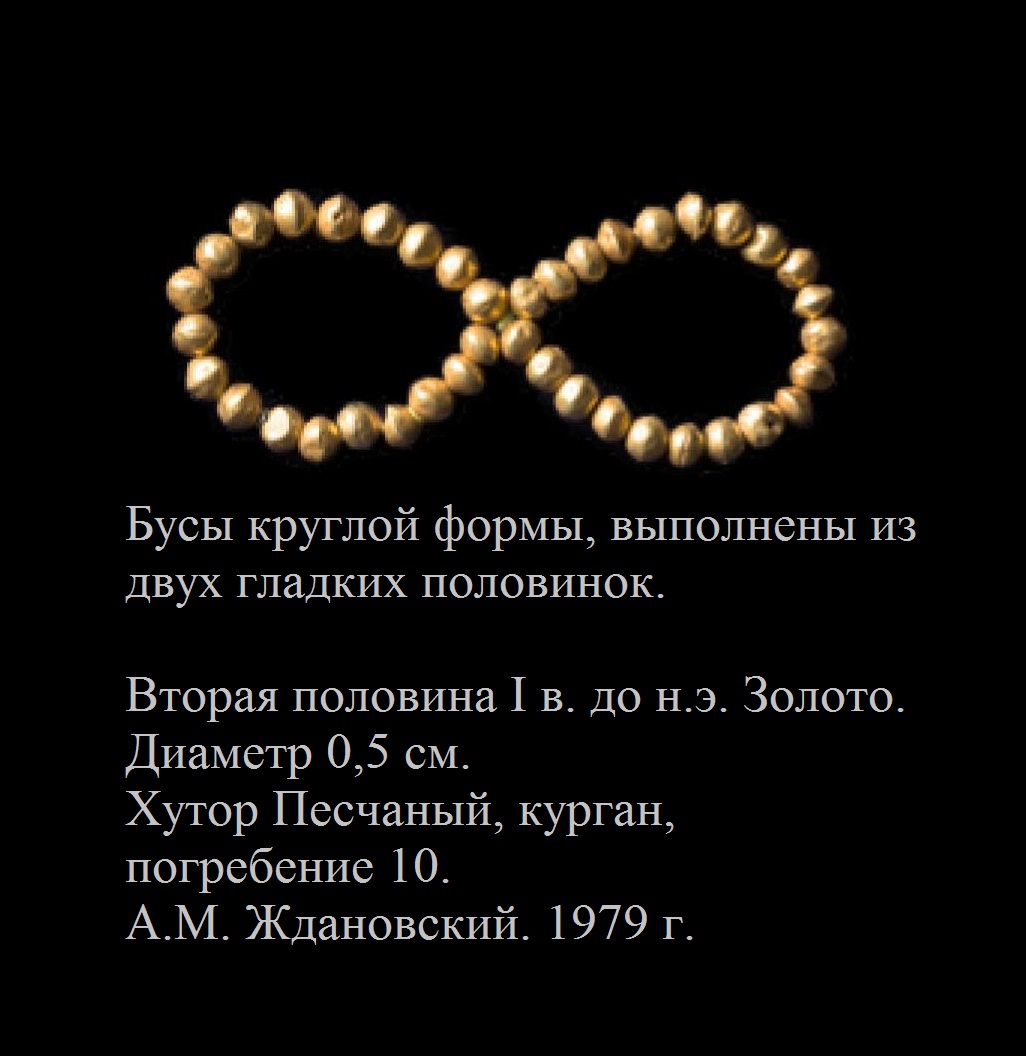

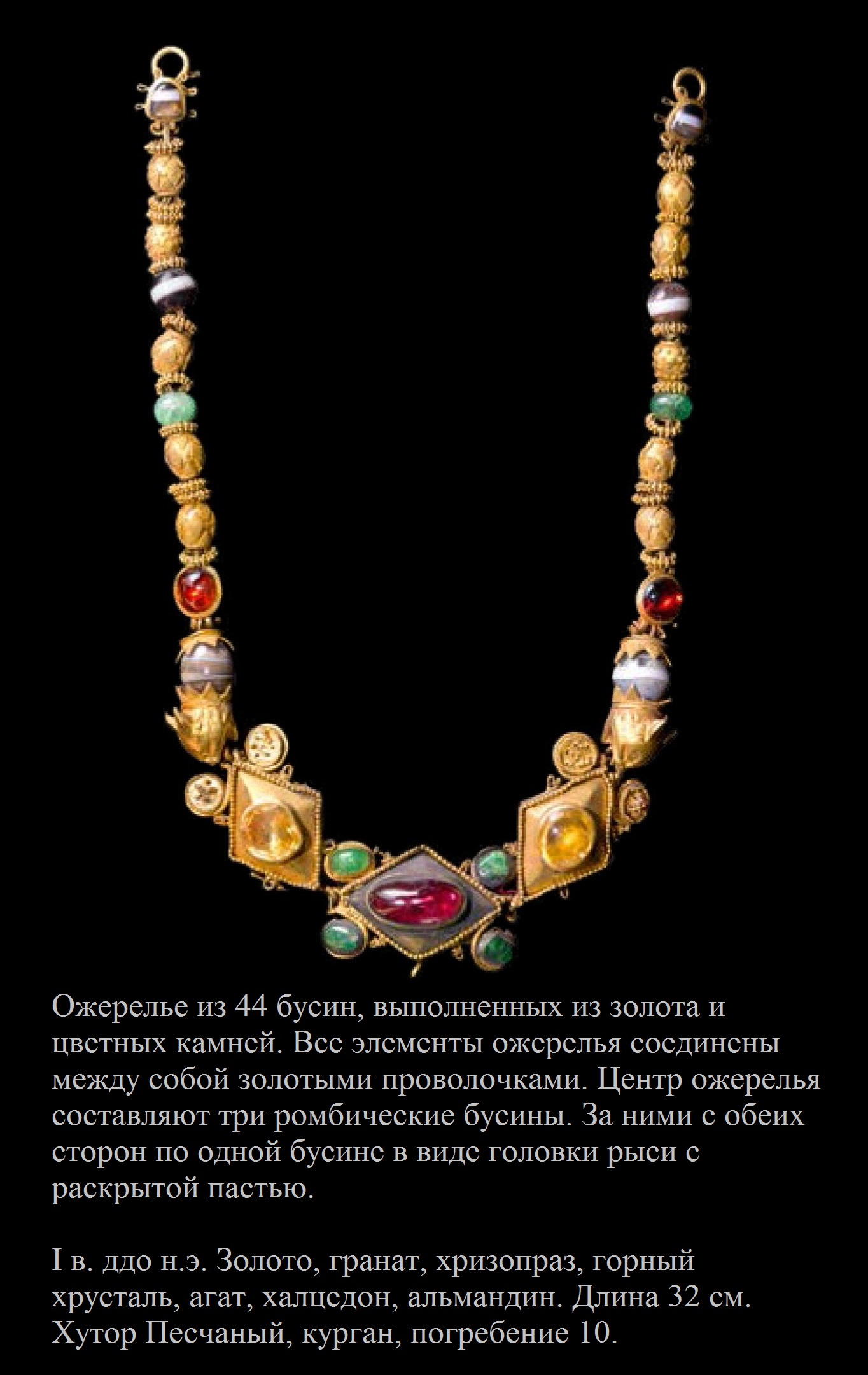

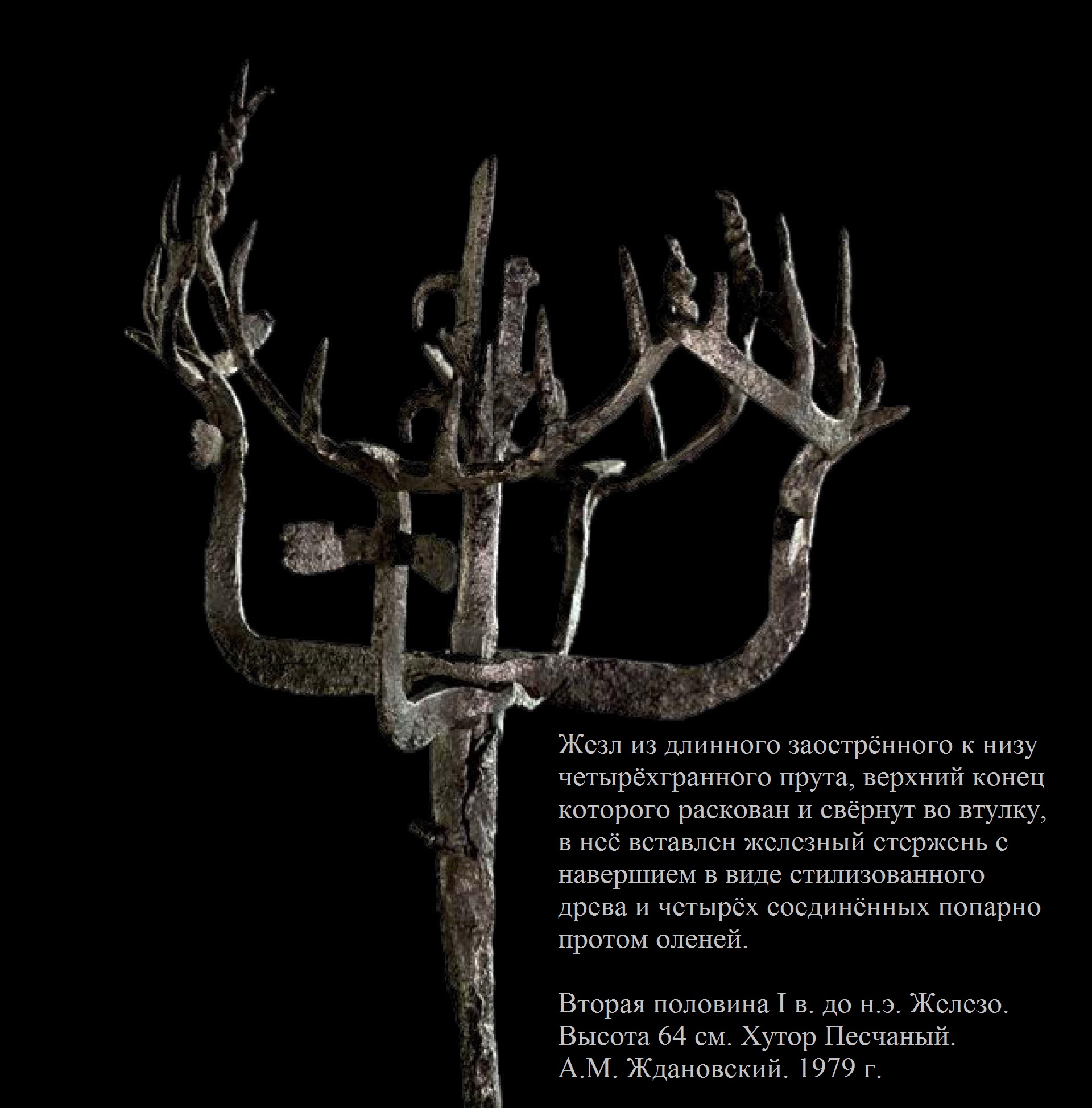

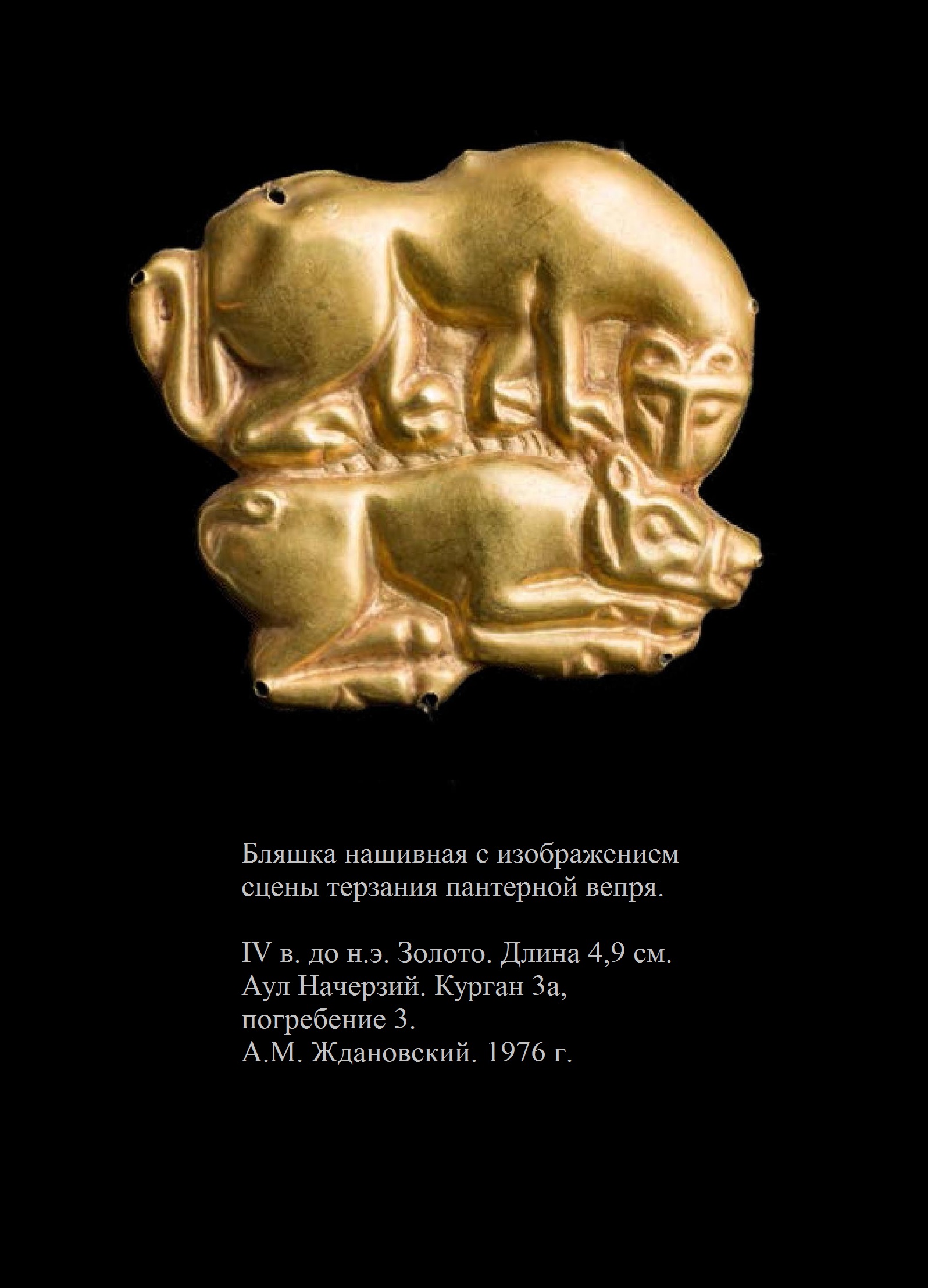

Очень редкими археологическими находками считаются украшения, оружие, утварь, детали упряжи, посуда, монеты, выполненные из драгоценных металлов. Такие находки имеют огромное культурное, историческое и художественное значение и являются гордостью музейных коллекций.

Интересно, что поначалу музейные коллекции предметов из драгоценных металлов пополнялись предметами, найденными в результате хищнических раскопок кубанских степных курганов и грабежа некрополей Таманского полуострова. Иногда это были дарения случайно найденных вещей жителями городов и станиц края. Так поступили золотые пластины, украшавшие в древности деревянные чаши, ритоны, одежду—М1-1М вв. до н.э.

Первые хорошо документированные экспонаты в коллекции появились в 1928 г. в ходе раскопок меотского грунтового могильника в Краснодаре (по ул. Почтовой) под руководством М. В. Покровского. Позже в музей поступили кольца, проволочные браслеты, гривна из погребений позднеэллинистического времени.

В довоенные и первые послевоенные годы коллекции пополнялась случайными находками из разрушенных курганов. Так, в 1941 г. в Темрюкском музее оказался серебряный фалар — деталь конской упряжи. Он представлял собой круглую пластину, украшенную изображениями Афродиты, Гермеса, крылатой богини Ники, доброго гения или Эрота. Фон между фигурами богов заполняли символические изображения солнца и месяца. Фалар датируется второй половиной Н-1 вв. до н.э.

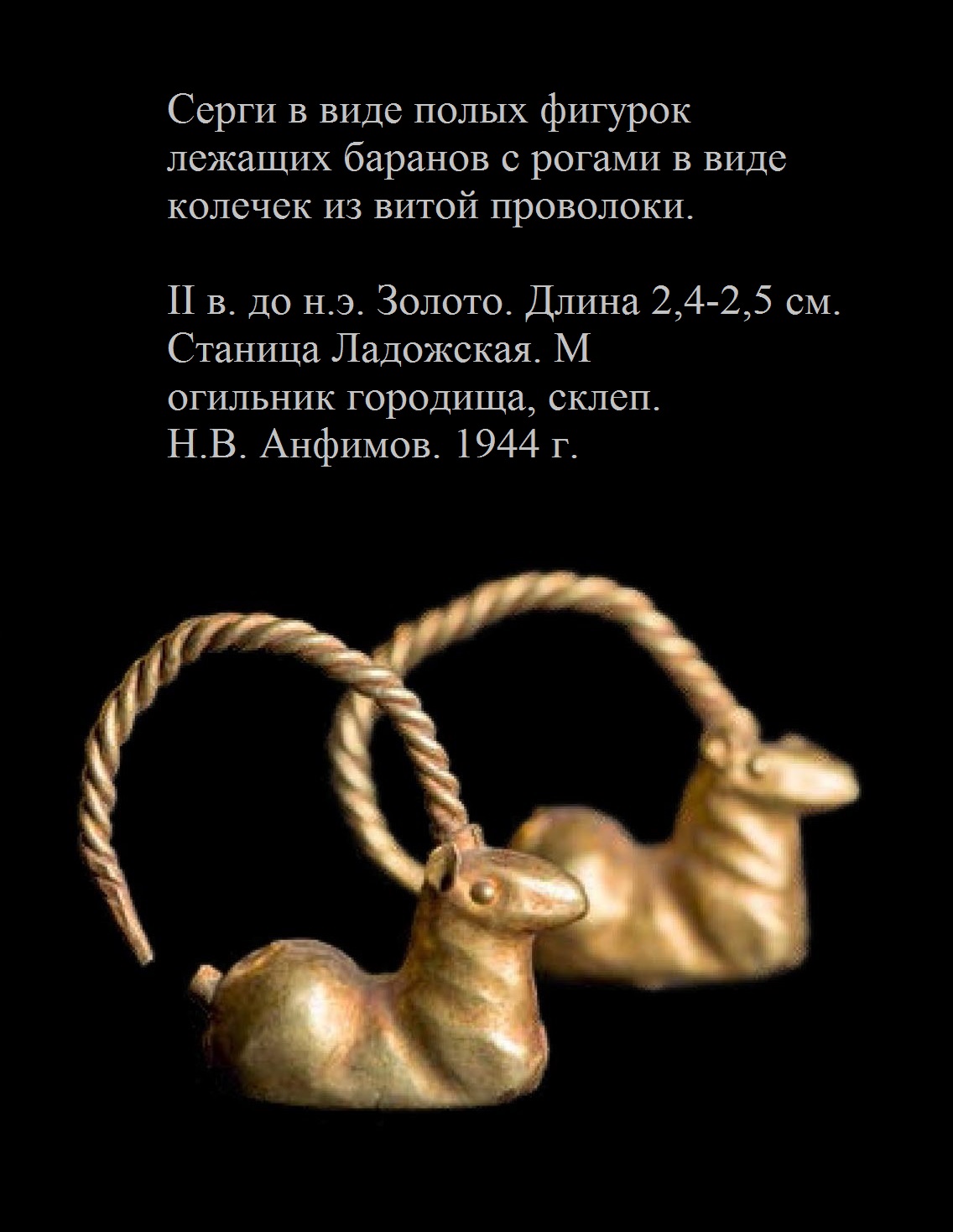

Замечательные находки были сделаны Н. В. Анфимовым. В 1944 г. в грунтовом могильнике станицы Ладожской были найдены глиняная посуда, бронзовые зеркала, бусы, железные ножи, наконечники копий и стрел, а также золотые украшения: проволочные браслеты и серьги в виде фигурок баранов, датирующиеся II в. до н.э. На цитадели одного из меотских городищ станицы Воронежской в 1948 г. были найдены золотая проволочная гривна и ожерелье. А в 1950 г. там же, в кургане: украшения конской сбруи — два парных серебряных фалара с фигурками свернувшихся львов и крупная золотая полая бусина, украшенная зернью, глиняные сосуды, железные удила, фрагменты стеклянного скифоса и бронзовой сковороды. Комплекс датируется П-1 вв. до н.э.

В 1967 г. при строительстве оросительных сооружений в станице Ивановской был снесён курган, в котором были найдены фрагменты четырёх бронзовых котлов, обломки амфор и сероглиняных сосудов, золотой наконечник ритона в виде львиной головы, а также золотые нашивные бляшки: с головой Медузы, в виде бабочек, с женской головкой в профиль, в виде фигурок стоящего Геракла, опирающегося на палицу, лошадиных голов. Список находок дополняла прямоугольная пластина с изображением фигуры так называемой змееногой богини в хитоне со складками и в высоком головном уборе — калафе. Подобные этому изображения змееногой богини находили в Северном Причерноморье в кургане Куль-Оба, датирующемся IV в. до н.э. Весьма интересно и то, что золотые украшения Ивановского кургана ярко иллюстрируют один из мифов о происхождении скифов, записанный Геродотом.

Из разрушенного в 1968 г. кургана в станице Сергиевской происходят парные серебряные фалары, украшенные четырёхлепестковыми розетками в центре. Там же был найден бронзовый италийский шлем, который датирует комплекс II в. до н.э. Подобные комплексы исследователи считают ритуальными.

С начала 70-х годов на Кубани развернулись широкие строительные работы, связанные с сооружением Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Как следствие, в последние десятилетия XX в. археологическими экспедициями (в работе которых принимали участие сотрудники Краснодарского музея- заповедника, Института археологии, Института истории материальной культуры, Кубанского госуниверситета, Волгоградского университета и других исследовательских центров) были раскопаны городища, грунтовые могильники, десятки курганов. А коллекция предметов из драгметаллов Краснодарского музея- заповедника пополнилась хорошо документированными материалами, характеризующими культуру населения Прикубанья II в. до н.э.— Шв.н.э.

Так, в 1973 г. в одном из курганов у хутора Бойко-Понура экспедицией Краснодарского музея (Е. А. Ярковая) было исследовано впускное погребение. Судя по инвентарю, в могиле был похоронен знатный сарматский воин. Умерший (изначально, вероятно, положенный в деревянный гроб) лежал в узкой могильной яме на спине, головой на запад-юго-запад, с вытянутыми вдоль тела руками. На нём был богатый костюм, состоящий из железного шлема, шейной золотой проволочной гривны, золотого трубчатого браслета, надетого на запястье правой руки. На правом плече — золотая проволочная фибула в виде гераклова узла, удерживавшая, видимо, плащ; на груди -двенадцать золотых бляшек, по шесть с каждой стороны, исполненных в сарматском зверином стиле и украшавших кафтан. Здесь же, на погребённом и под ним, были найдены золотые пронизи, украшавшие плащ. Справа, в

бедра, лежали пять х-образных пластин. Две золотые пластины с растительным орнаментом, служившие обивкой деревянной чаши, лежали у локтя левой руки, здесь же находился стеклянный скифос, несколько десятков железных втульчатых стрел. Рядом с погребённым слева было положено длинное копьё с широким железным наконечником. В ногах погребённого поставили сероглиняный кувшин, там же лежали железные удила и бронзовые бляхи от конского убора. Комплекс погребального инвентаря датируется серединой II в. до н.э.

Особенно интересной находкой бойкопонурского кургана стал кельтский железный шлем с округлой тульей, козырьком, назатыльником и нащёчниками. Козырёк украшен рельефным валиком, назатыльник — двумя рельефными гирляндами с четырьмя мужскими личинами, нащёчники — букраниями (головками быков). Для отделки различных частей шлема использовали бронзовую проволоку и пластины. Шлем исследователи относят к восточно-кельтским. Необычна в этом погребении одновременная находка кельтского шлема, малоазийского стеклянного скифоса и двух золотых пластин, обкладок деревянной чаши, изготовленной в Пергаме. Это позволило сделать вывод, что погребённый — знатный сарматский воин, возможно, был участником военных действий сарматов во главе с царём Гаталом в Малой Азии, где Гатал был союзником одной из воюющих сторон. Там и происходили контакты сарматов с кельтами (183 г. до н.э.). Положенные в погребение предметы кельтского и малоазийского происхождения, скорее всего, были трофеями, привезёнными из Малой Азии.

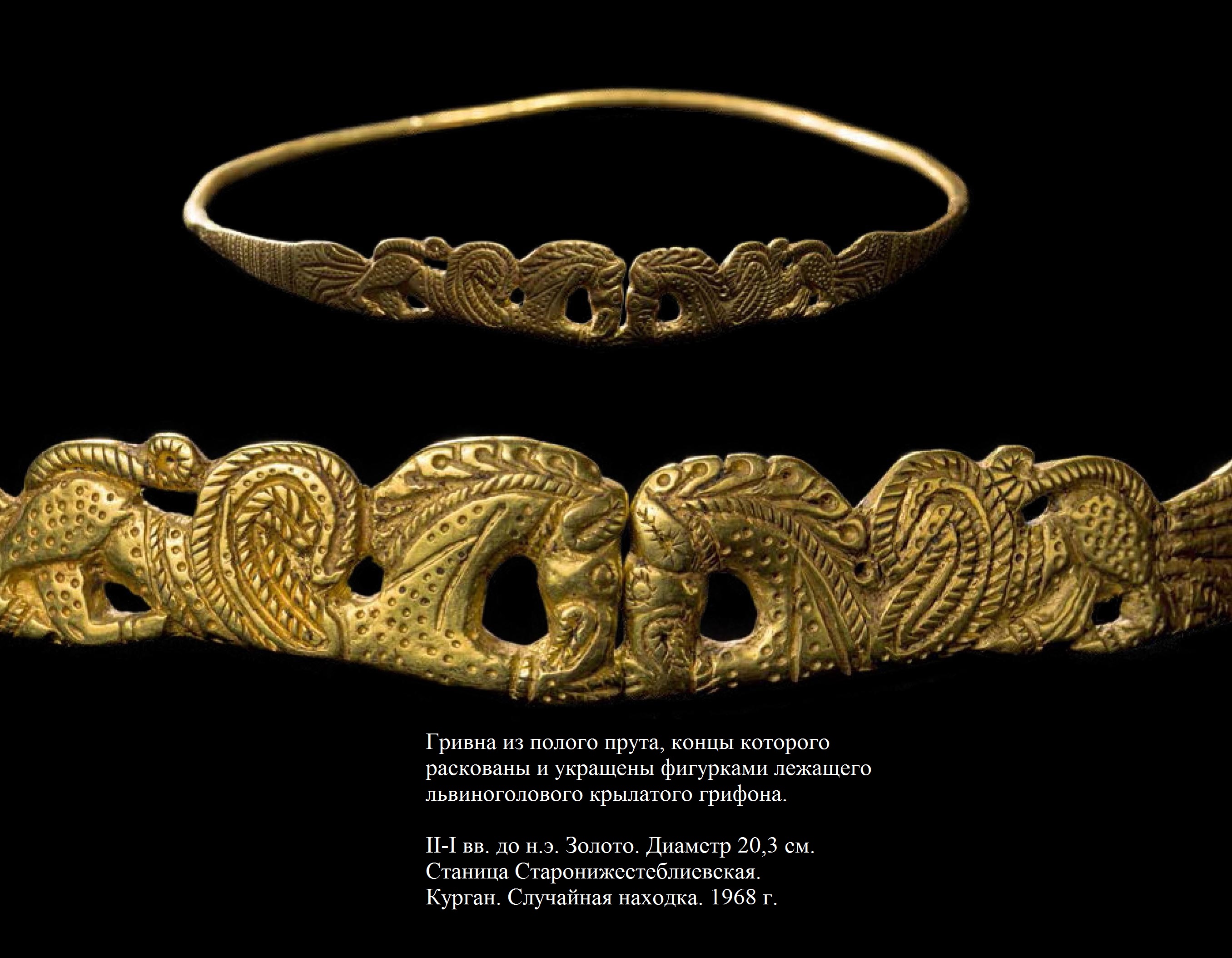

В том же 1973 г. (Н. В. Анфимов, А. М. Ждановский, Е.А. Яр- ковая) был раскопан курган в станице Динской. В двух впускных сарматских погребениях в кургане эпохи бронзы — женском и мужском — были найдены золотые украшения: браслеты, двухвитковая гривна с изображениям головок змеи на концах…

Источник

Наш Краснодарский край считается одним из самых уникальных регионов страны по количеству и разнообразию археологических памятников. Сегодня я поделюсь с вами фотографиями с выставки, которая посвящена древнему прошлому Кубани и рассказывает об огромном периоде в истории от эпохи бронзы до средневековья (IV тысячелетие до н. э. – XIV век нашей эры).

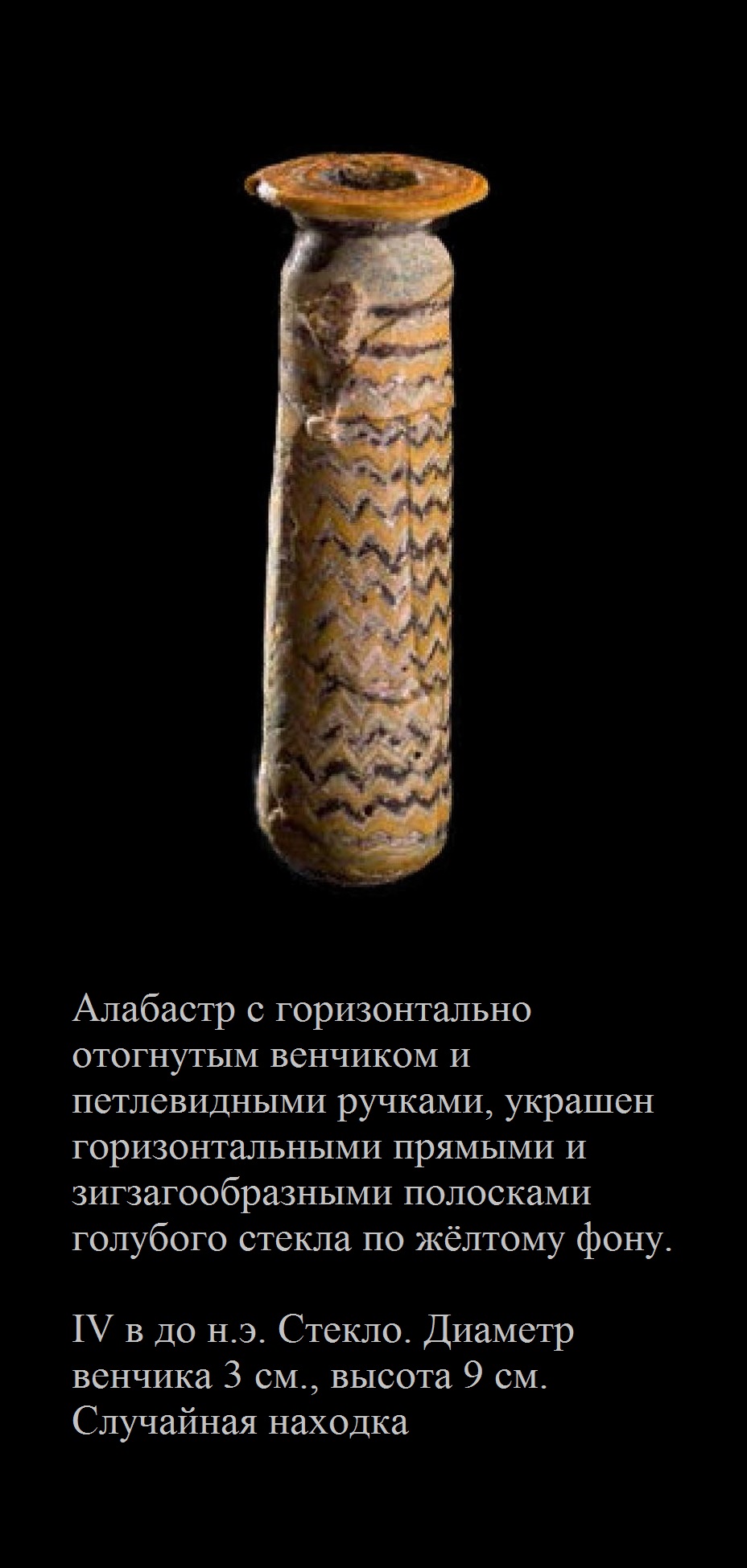

Среди экспонатов было немало интересных находок, попавших в Закубанье с территории древней Месопотамии (мест, на которых находится современный Ирак). Эти редчайшие предметы отражают влияние античной цивилизации на развитие и становление нашего края.

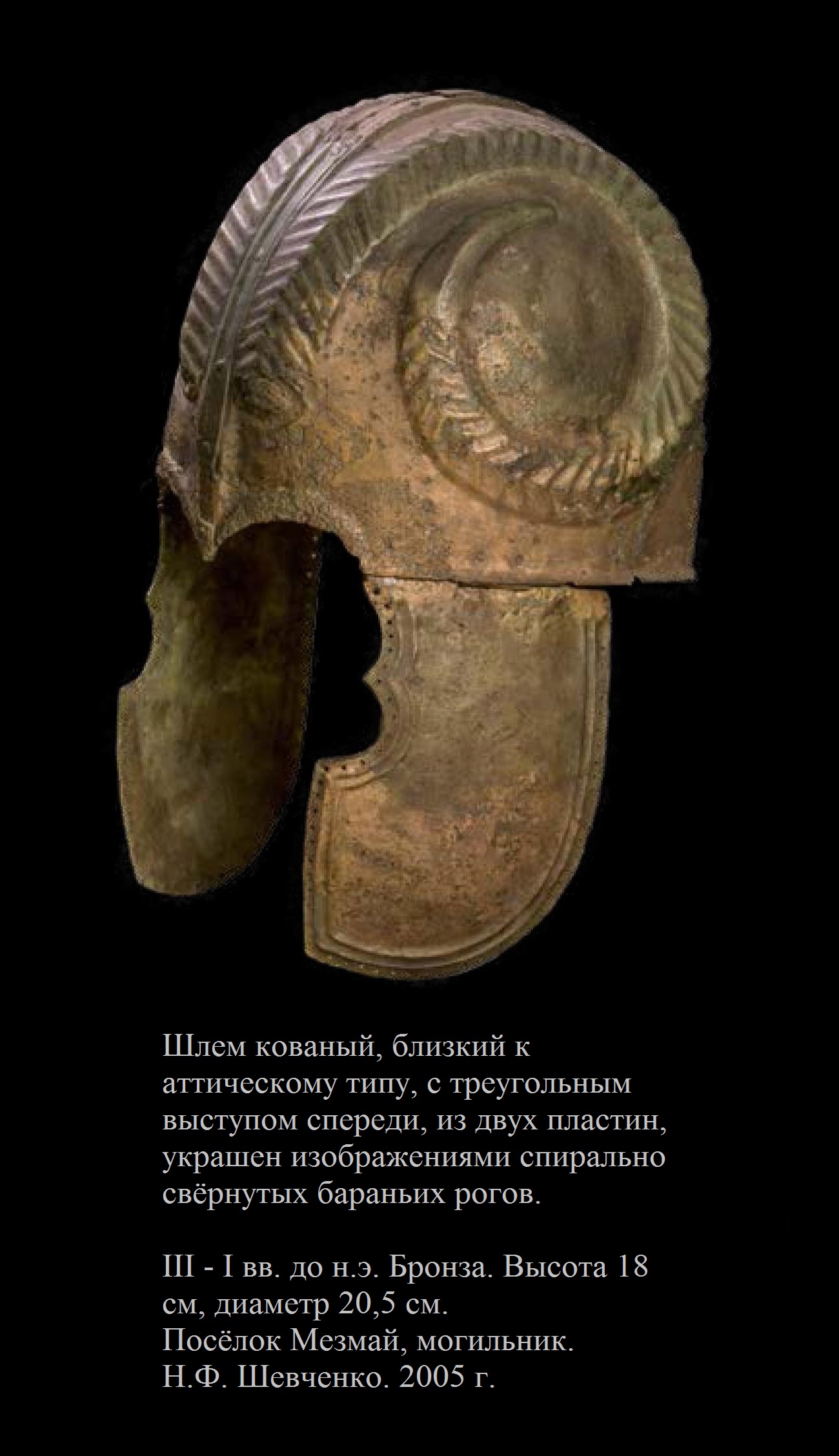

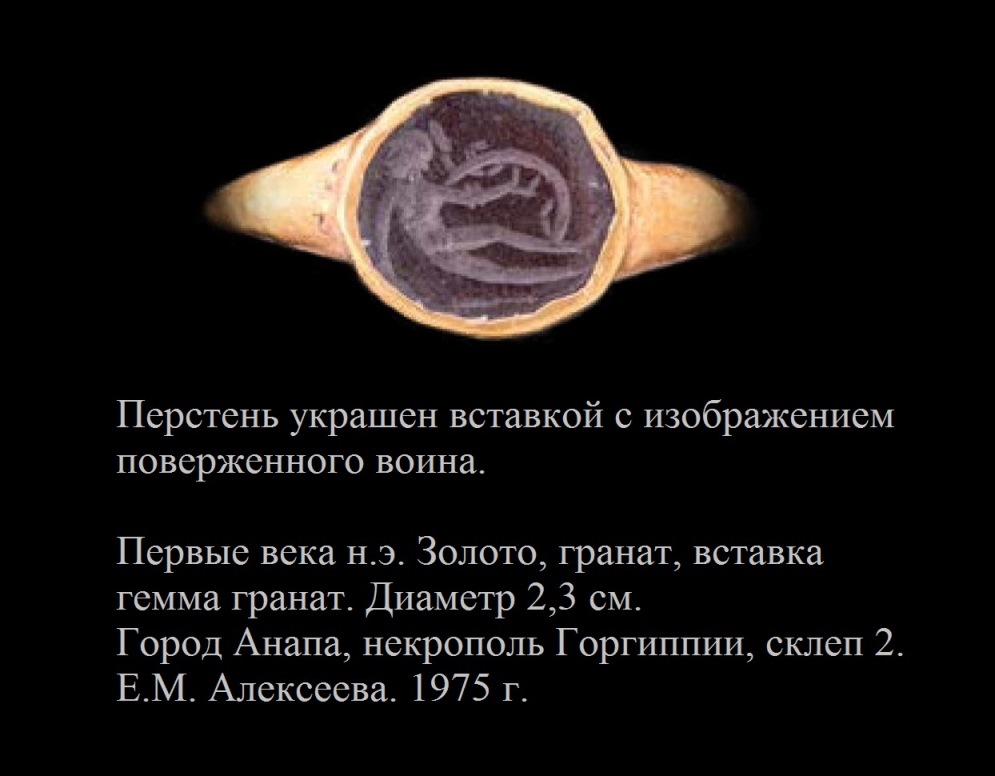

В окружении интересных предметов фотографировали почти всё: античные сосуды, греческую керамику и терракотовые статуэтки, уникальные предметы вооружения: железные мечи, наконечники копий и стрел, женские украшения (браслеты, височные кольца, перстни, бусы из стекла и полудрагоценных камней).

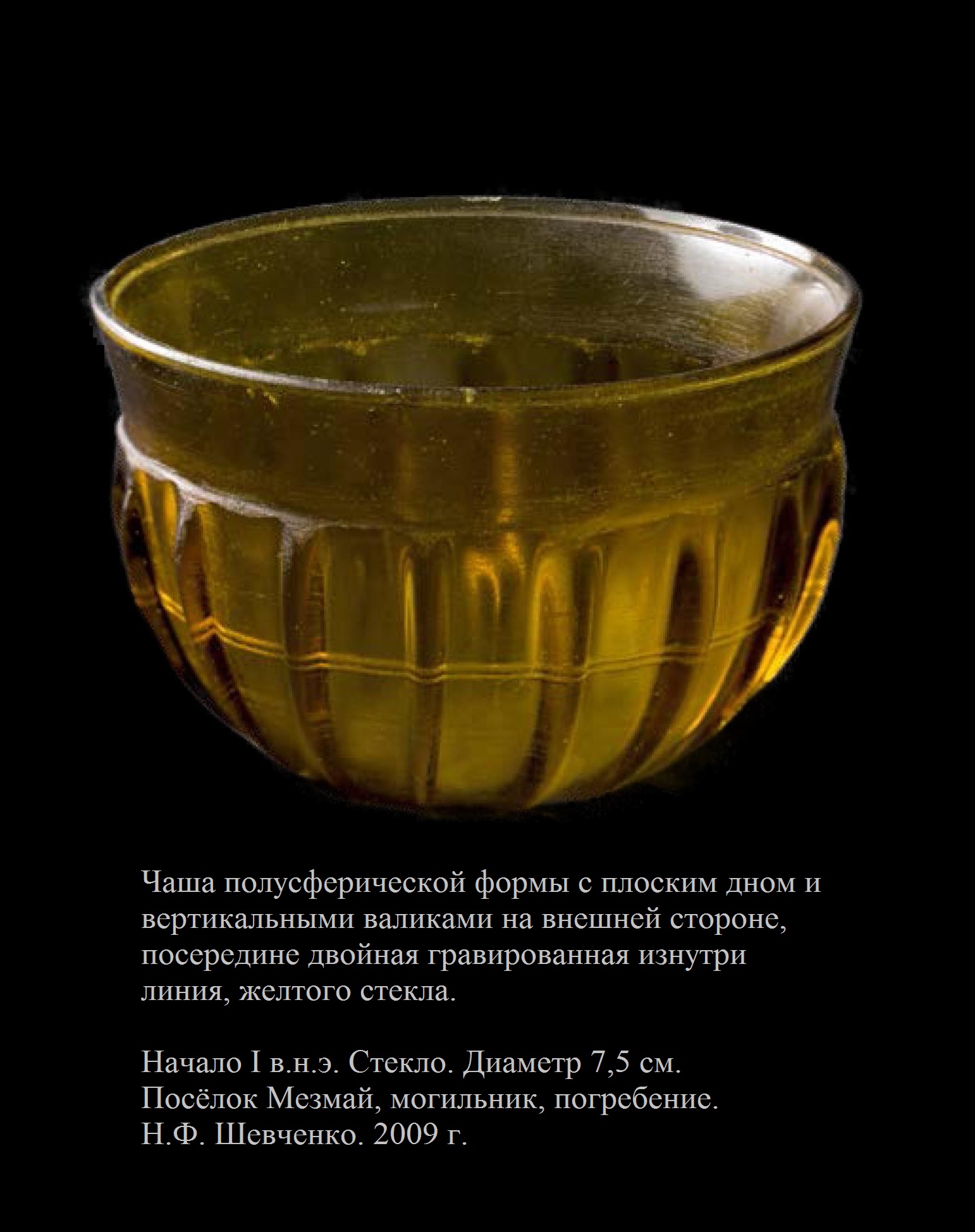

На фото ниже изображён чернофигурный аттический килик (VI век н. э.). Он напоминает широкую круглую чашу из глины, покрытую черным лаком. А рядом с ним стоит ребристая чаша из аметистового стекла (I век н. э.). с небольшой мисочкой из прозрачного стекла, относится к середине II тысячелетия н. э.

Обратите внимание и на древнегреческие амфоры из красной глины, какие они все разные. Тут есть амфоры из города Синопа и с острова Икоса, относящиеся к IV в. до н. э. Думаю, что подобные экспонаты с меандрами, нанесёнными на горлышко этих великолепных амфор, будут интересны и вам.

Их перевозили в трюмах кораблей в специальных подставках, чтобы при шторме они не могли разбиться. На фото увидите и рисунок, показывающий, как это выглядело в действительности. В те далёкие времена афинские купцы доставляли в таких амфорах и фаросское вино на Боспор, а оттуда оно на таких судах и отправлялось вверх по реке Кубань к меотам.

Следующие предметы, датирующиеся IV–III вв. до н. э. представляют мужскую терракотовую фигуру, правда, без головы (6), и голову от статуэтки самой богини Деметры (7), и фигуру смелого Диониса, III–I вв. до н. э (8).

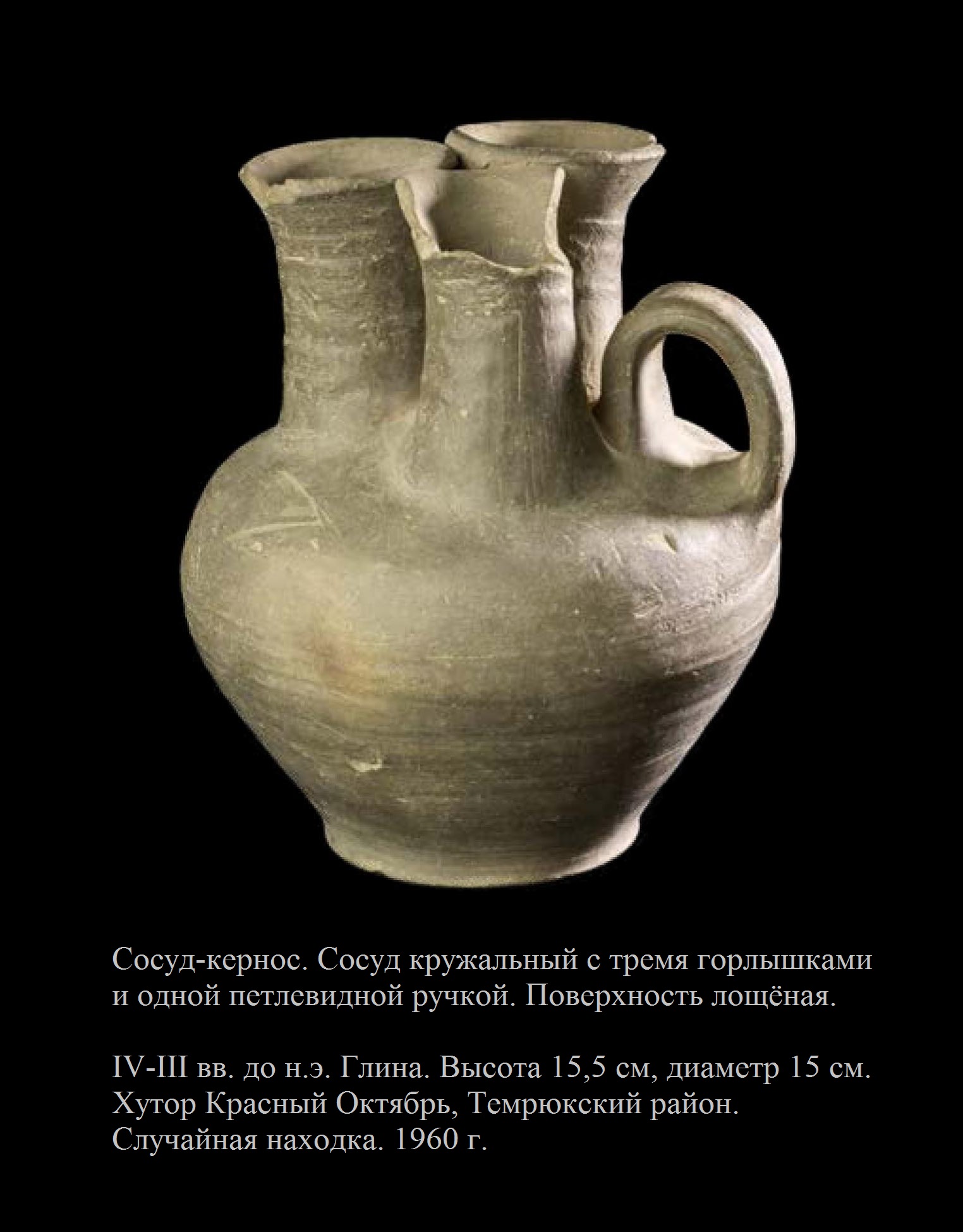

На фото ниже находятся: гуттус– cосуд из светлой глины, служивший в античные времена для дозирования жидкости по каплям (III–I тысячелетие до н. э.) (1) и уникальный лагинос— сосуд, в котором хранили ароматические масла (2).

Меня привлёк и лутерий со сливом и ручками из красной глины, относящийся к IV в. до н. э. (4). В древности подобные лутерии служили вместо умывальника. И воды тратишь мало, да и тело содержишь в чистоте.

До середины III века н. э. меоты проживали на Правом берегу Кубани и только под натиском ираноязычных кочевников они были вынуждены покинуть эти плодородные земли. Подобные находки до сих пор раскапывают местные жители при посадке деревьев или строительстве домов.

Уникальные меотские стоячие плитки-таблетки из серой глины тоже были в одной из витрин. Толщина у них небольшая, около 2 сантиметров, а в ширину такие таблетки достигают от 8 до 10 сантиметров (1).

Представлены и маленькие лепные сосудики из коричневой глины (3), камень с отпечатком раковины моллюска каури (IV в. до н. э.). Под номером 6 вы видите лепные трёхчастные культовые сосудики из серой глины, относящиеся к I веку нашей эры.

Ниже узнаете о старинных каменных рубилах (7) эпохи бронзы. Интересен и своеобразный алтарь (начало I века н. э.) с фигурками разных меотских божеств из коричневой и серой глины (8).

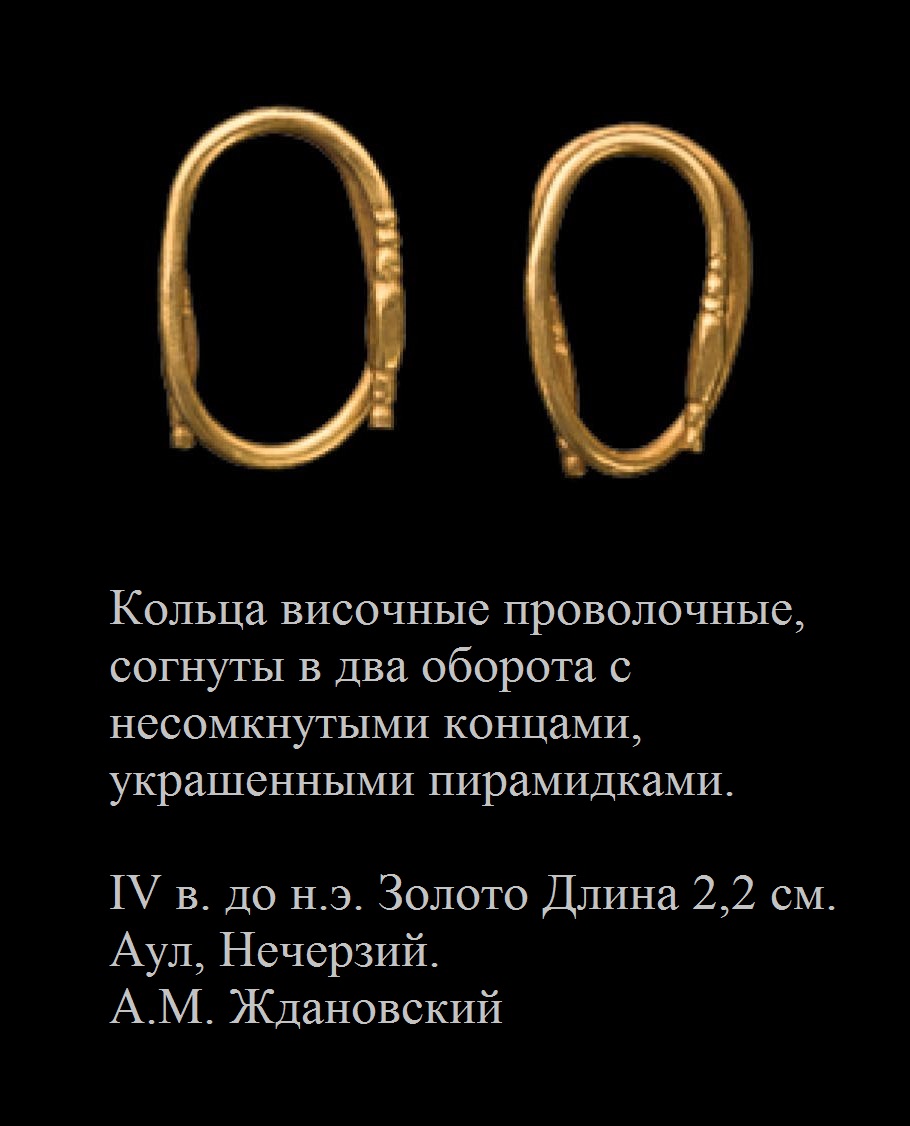

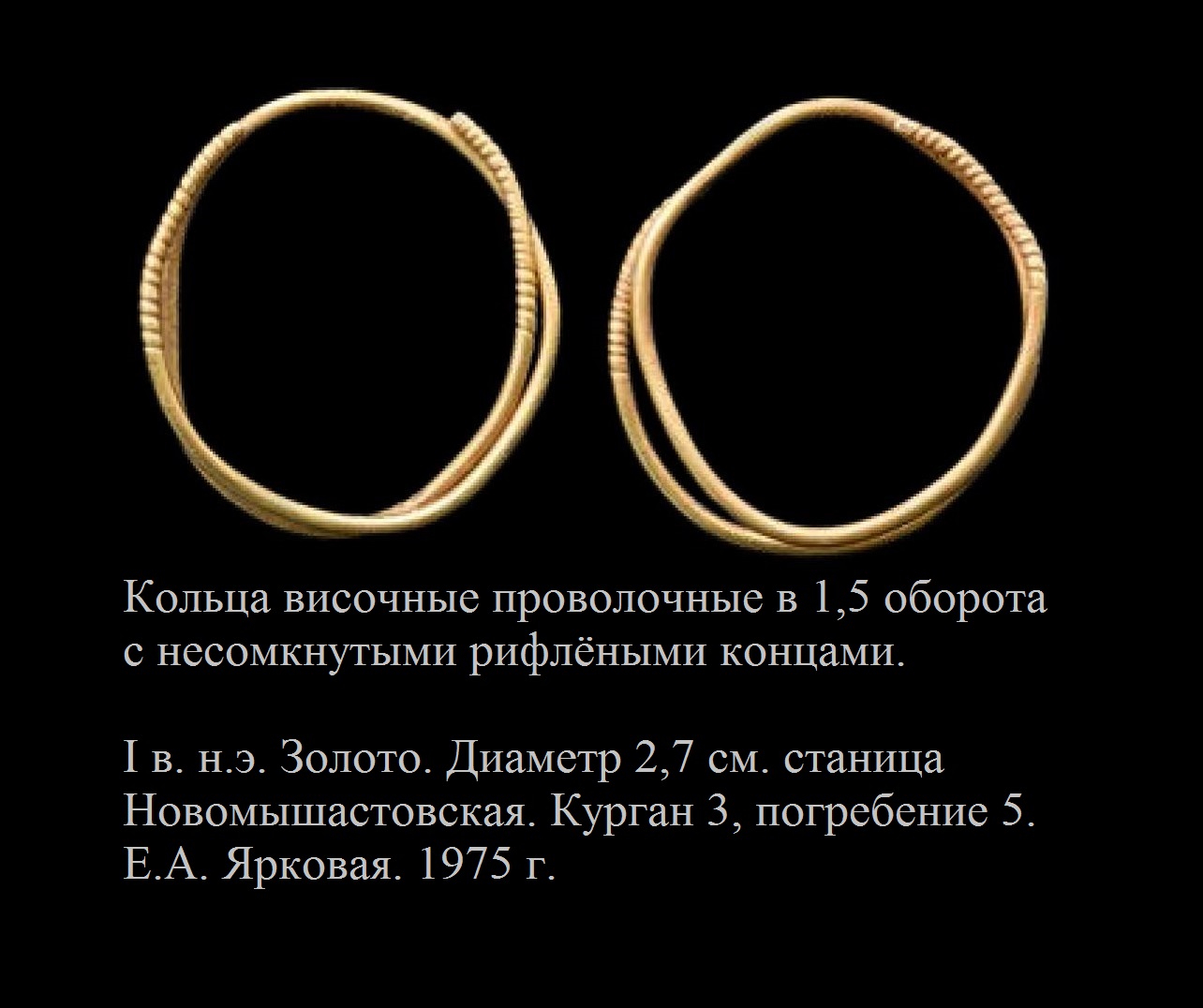

В древности была мода вплетать в волосы небольшие колечки, которые в археологии получили название «височных колец». Были найдены и гладкие проволочные бронзовые колечки, и подобные бронзовые пятипальчатые фибулы (VI–VII век н. э.).

Вот такие длинные бусы и пастовые подвески с различными узорами украшали меотских женщин (первая половина II века н. э.)

Встретилась нам и красивая деревянная модель античного торгового судна (VIII–VI вв. до н. э.).

А в этой витрине собраны медные монеты Боспора. Дальний ряд: Аспург 14–37 гг. н. э., далее идут монеты из Пантикапея (начало III в. до н. э.), а в центре одна монета принадлежащая Митридату (9-45 гг. н. э.). Ближний ряд: Сестерций Котис (123–132 гг. II тысячелетие до н. э.), Дупондий Аспурга, Фанагория и Пантикапей (начало III века до н. э.).

В такие старинные бронзовые зеркала, изготовленные в скифском зверином стиле, много столетий назад смотрелись красавицы. Я поначалу и не поняла даже, что это зеркала. А были зеркала и со свастикой, относящиеся к I веку нашей эры.

По таким находкам можно воссоздать всю историю народов, населявших Кубань и Северо-Западный Кавказ.

Женские украшения я рассмотрела почти все, уж очень мне было интересно узнать о вкусах и предпочтениях наших предков. В те времена ожерелья были самыми распространенными украшениями, встречались стеклянные и пастовые бусы, затем шли красивые гешировые (из каменного угля).

С удовольствием рассматривала и самые различные пунийские бусины, подвески из египетского фаянса в виде львов, скарабеев, лягушек, относящиеся к I веку нашей эры.

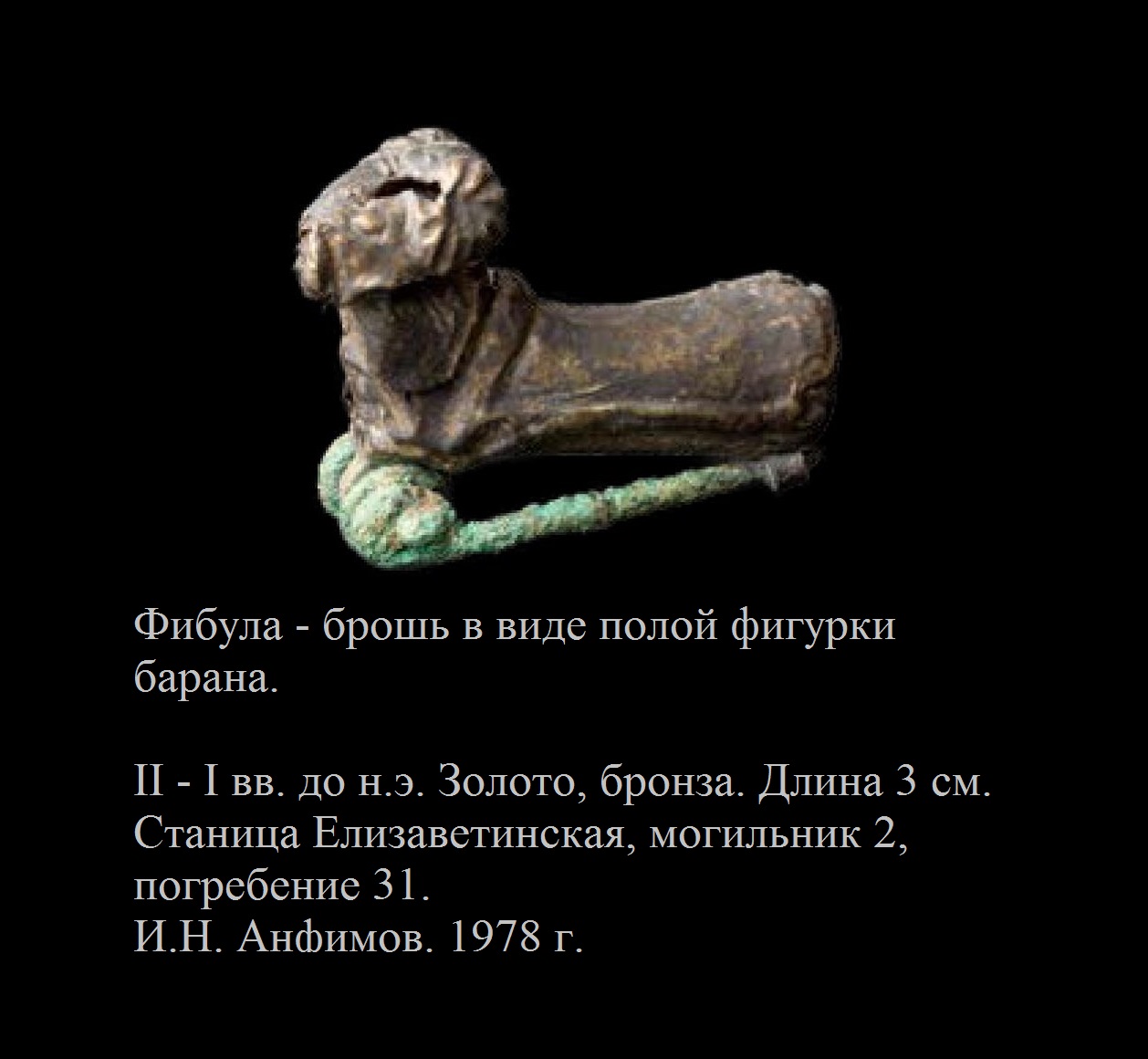

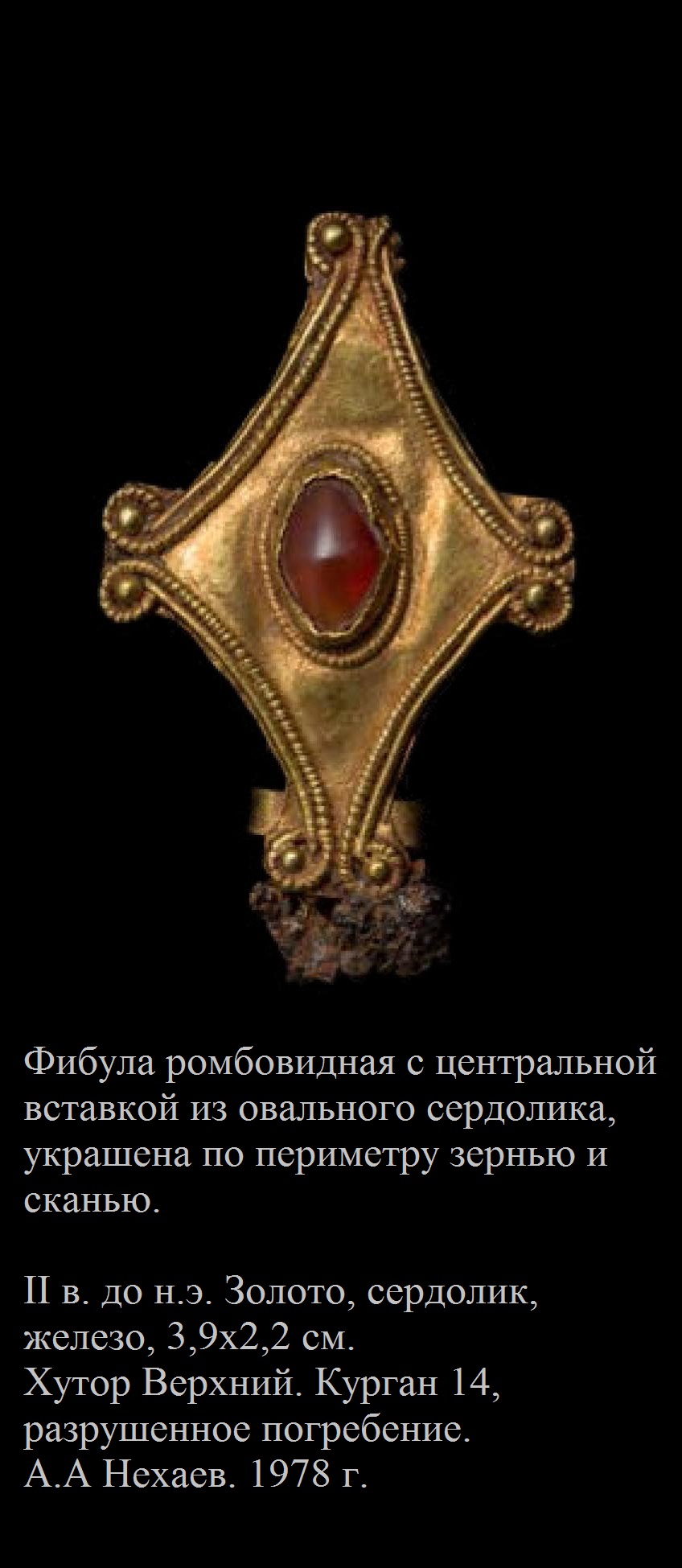

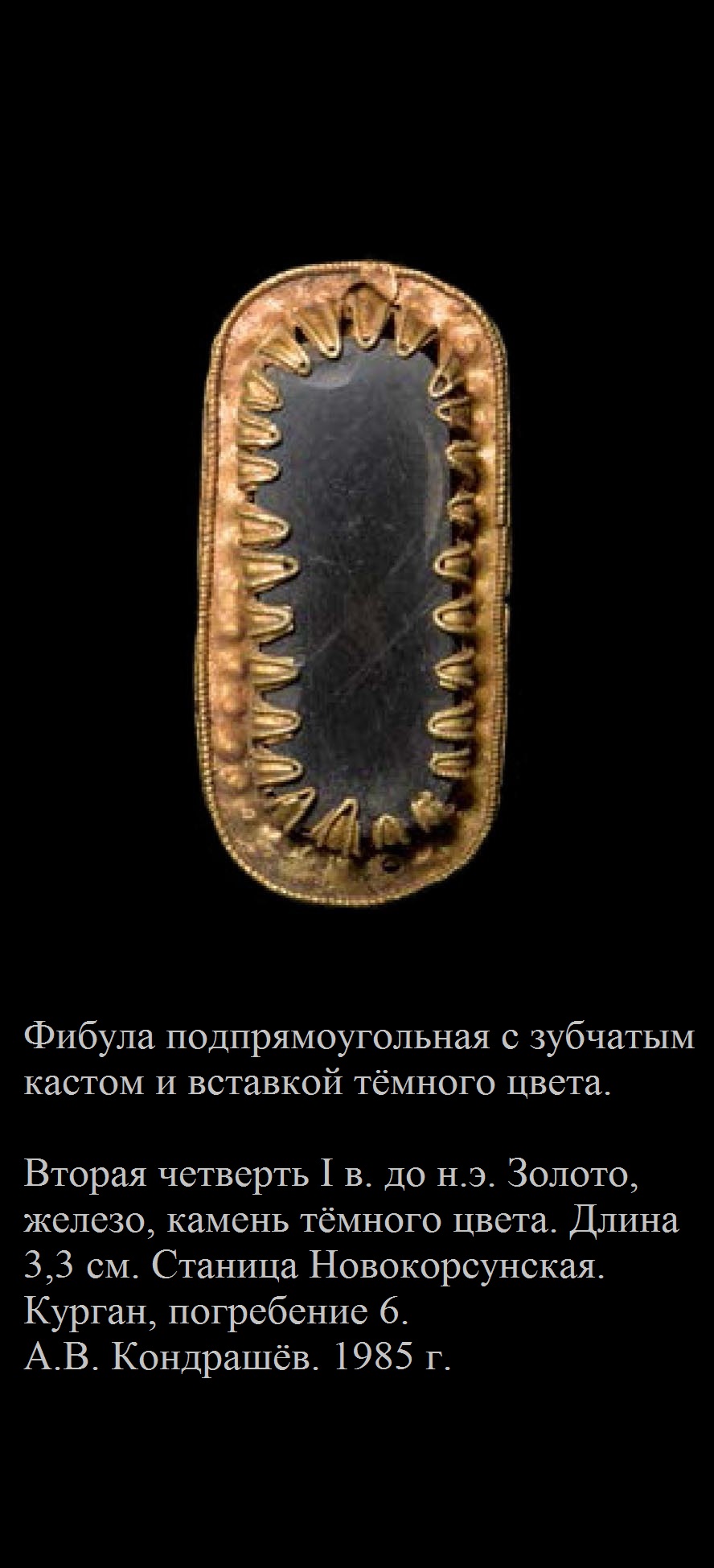

Такие красивые бусы многие из вас тоже бы не отказались поносить. Другими оригинальными и необходимыми элементами одежды являлись фибулы, представляющие собой крупные булавки — застёжки, с помощью которых и крепились различные элементы одежды.

Зеркальце из бронзы мне совсем не понравилось, а вот женщины, жившие до нашей эры были рады и ему, ведь в те времена даже такие встречались лишь у знатных представительниц прекрасного пола.

Посмотрите на эти браслеты и кольца, которые были найдены в Прикубанье (I век нашей эры). Здесь собраны самые различные украшения: бронзовые, спиралевидные, проволочные, и просто гладкие.

Видела и небольшой дольмен, который привезли из бассейна реки Кизинки, чтобы сохранить для истории. У адыгейцев и абхазов подобные дольмены назывались «испун» или «сыпун» (дома карликов, небольших пещер), «кеунеж» и «адамра» (древние могильные дома). Мегрелы их называют «мдиш-куде», «одзвале» (дома великанов, вместилище для костей), а кубанские казаки издревле называли их «богатырскими хатами».

А это уникальное надгробие с боспорских земель, удивительно как оно оказалось на Кубани.

Встретили мы здесь и конский налобник из бронзы, IV век до н. э. и железные удила с колесовидными псалиями, а рядом находятся наконечники копий из железа и меч с антеновидным остриём (III век до н. э.).

А на этой фотографии размещены различные пряслица, датируемые (IV веком до н. э.) и бронзовая игла с ушком и игольницей, относящаяся к началу I века н. э.

Пряслицами или пряслами называли в те времена небольшие грузики в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием, которые применялись для утяжеления ручного веретена и крепления на нём пряжи. Увидите и старинный железный нож, оселок из камня, бронзовое шило и тесло из железа (II–I век до н. э.).

Мне понравился вот такой необычный кувшинчик с зооморфной ручкой (5) в виде кабанчика (I–II тысячелетие н. э.) Да, и горшок из красной глины тоже неплохой. Надо сказать, что посуду и в те далёкие времена делали прочную, раз до сих пор сохранились.

А эти сосуды, мне показались самыми оригинальными. Здесь представлены уникальные греческие ойнохойи (10) из красной глины и сосуд (9), относящийся ко второй половине VII века до н. э. Именно такие предметы и являются материальным свидетельством ранних контактов греков с племенами Северо-Западного Кавказа и Кубани.

Под 11 номером размещён и старинный бронзовый жезл (второй половины VII века до н. э.).

На фотографии ниже представлены уникальные сабли (1) из железа (XIV век), и гривна крученая (2) из бронзы, датируемая XIII–XIV веком, а слева виден и железный шлем. Такие гривны носили как украшения и знаки отличия, чаще они были в виде обруча, встречаются не только на Кубани, но и по всей Древней Руси.

Интересна и известняковая голова от половецкого мужского изваяния (XIII– XIV век). Также на фото ремесленный топор из железа и шампур, на котором, вероятно, жарили различную дичь.

На этом стенде представлено оружие и орудия труда: наконечники стрел, ножи, ретушёры, кремень (IV–III тысячелетие до н. э.). Можно даже рассмотреть модель повозки из глины (3), каменный пестик (5) со следами охры и камнем для её растирки, и сосуд (6) из серой глины с ёлочным орнаментом.

В нижнем ряду находятся бронзовые орудия труда: зубило, шило, ножи, возле правого угла размещены те самые бронзовые височные кольца (9), которыми женщины любили украшать свою причёску.

Конечно, это далеко не все экспонаты, находящиеся в этом музее, но я постаралась показать самые интересные, которые меня удивили своей оригинальностью и неповторимостью.

Осматривать эти просторные залы можно хоть целый день. Каждый стенд, каждая витрина таит в себе что-то уникальное и малоизученное, интересное и запоминающееся.

Побывав здесь, я получила массу полезной информации, узнала и о таких вещах, о которых даже не догадывалась. Сама выставка очень интересная, если когда-либо будете в Краснодаре, советую посетить музей и посмотреть всё своими глазами, многие экспонаты действительно заслуживают внимания и изучения.

Источник