Движение крови по сосудам гемодинамика

9.2. Äâèæåíèå êðîâè ïî ñîñóäàì(ãåìîäèíàìèêà)

Äâèæåíèå êðîâè ïî ñîñóäàì îáóñëîâëåíî ãðàäèåíòîì äàâëåíèÿ â àðòåðèÿõ è âåíàõ. Îíî ïîä÷èíåíî çàêîíàì ãèäðîäèíàìèêè è îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ ñèëàìè: äàâëåíèåì, âëèÿþùèì íà äâèæåíèå êðîâè, è ñîïðîòèâëåíèåì, êîòîðîå îíà èñïûòûâàåò ïðè òðåíèè î ñòåíêè ñîñóäîâ.

Ñèëîé, ñîçäàþùåé äàâëåíèå â ñîñóäèñòîé ñèñòåìå, ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñåðäöà, åãî ñîêðàòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü. Ñîïðîòèâëåíèå êðîâîòîêó çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îò äèàìåòðà ñîñóäîâ, èõ äëèíû è òîíóñà, à òàêæå îò îáúåìà öèðêóëèðóþùåé êðîâè è åå âÿçêîñòè. Ïðè óìåíüøåíèè äèàìåòðà ñîñóäà â äâà ðàçà ñîïðîòèâëåíèå â íåì âîçðàñòàåò â 16 ðàç. Ñîïðîòèâëåíèå êðîâîòîêó â àðòåðèîëàõ â 106 ðàç ïðåâûøàåò ñîïðîòèâëåíèå åìó â àîðòå.

Ðàçëè÷àþò îáúåìíóþ è ëèíåéíóþ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ êðîâè.

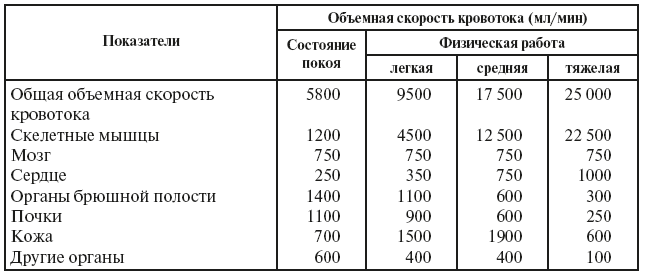

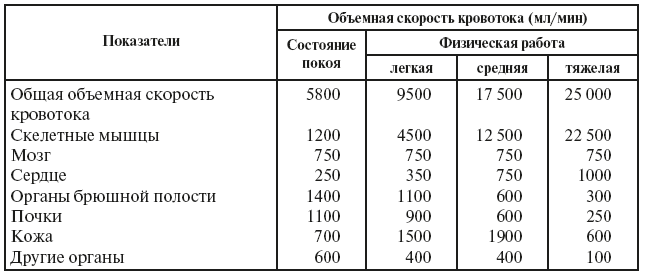

Îáúåìíîé ñêîðîñòüþ êðîâîòîêà íàçûâàþò êîëè÷åñòâî êðîâè, êîòîðîå ïðîòåêàåò çà 1 ìèíóòó ÷åðåç âñþ êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó. Ýòà âåëè÷èíà ñîîòâåòñòâóåò ÌÎÊ è èçìåðÿåòñÿ â ìèëëèëèòðàõ â 1 ìèí. Êàê îáùàÿ, òàê è ìåñòíàÿ îáúåìíûå ñêîðîñòè êðîâîòîêà íåïîñòîÿííû è ñóùåñòâåííî ìåíÿþòñÿ ïðè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçêàõ (òàáë. 3).

Òàáëèöà 3

Îáùàÿ è ìåñòíàÿ îáúåìíàÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà ó ÷åëîâåêà

(ïî Âåéäó è Áèøîïó)

Ëèíåéíîé ñêîðîñòüþ êðîâîòîêà íàçûâàþò ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ÷àñòèö êðîâè âäîëü ñîñóäîâ. Ýòà âåëè÷èíà, èçìåðåííàÿ â ñì â 1 ñ, ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà îáúåìíîé ñêîðîñòè êðîâîòîêà è îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ïëîùàäè ñå÷åíèÿ êðîâåíîñíîãî ðóñëà. Ëèíåéíàÿ ñêîðîñòü íåîäèíàêîâà: îíà áîëüøå â öåíòðå ñîñóäà è ìåíüøå îêîëî åãî ñòåíîê, âûøå â àîðòå è êðóïíûõ àðòåðèÿõ è íèæå â âåíàõ. Ñàìàÿ íèçêàÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà â êàïèëëÿðàõ, îáùàÿ ïëîùàäü ñå÷åíèÿ êîòîðûõ â 600800 ðàç áîëüøå ïëîùàäè ñå÷åíèÿ àîðòû. Î ñðåäíåé ëèíåéíîé ñêîðîñòè êðîâîòîêà ìîæíî ñóäèòü ïî âðåìåíè ïîëíîãî êðóãîîáîðîòà êðîâè.  ñîñòîÿíèè ïîêîÿ îíî ñîñòàâëÿåò 2123 ñ, ïðè òÿæåëîé ðàáîòå ñíèæàåòñÿ äî 8-10 ñ.

Ïðè êàæäîì ñîêðàùåíèè ñåðäöà êðîâü âûáðàñûâàåòñÿ â àðòåðèè ïîä áîëüøèì äàâëåíèåì. Âñëåäñòâèå ñîïðîòèâëåíèÿ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ åå ïåðåäâèæåíèþ â íèõ ñîçäàåòñÿ äàâëåíèå, êîòîðîå íàçûâàþò êðîâÿíûì äàâëåíèåì. Âåëè÷èíà åãî íåîäèíàêîâà â ðàçíûõ îòäåëàõ ñîñóäèñòîãî ðóñëà. Íàèáîëüøåå äàâëåíèå â àîðòå è êðóïíûõ àðòåðèÿõ.  ìåëêèõ àðòåðèÿõ, àðòåðèîëàõ, êàïèëëÿðàõ è âåíàõ îíî ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ; â ïîëûõ âåíàõ äàâëåíèå êðîâè ìåíüøå àòìîñôåðíîãî.

Íà ïðîòÿæåíèè ñåðäå÷íîãî öèêëà äàâëåíèå â àðòåðèÿõ íåîäèíàêîâî: îíî âûøå â ìîìåíò ñèñòîëû è íèæå ïðè äèàñòîëå. Íàèáîëüøåå äàâëåíèå íàçûâàþò ñèñòîëè÷åñêèì (ìàêñèìàëüíûì), íàèìåíüøåå äèàñòîëè÷åñêèì (ìèíèìàëüíûì). Êîëåáàíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ ïðè ñèñòîëå è äèàñòîëå ñåðäöà ïðîèñõîäÿò ëèøü â àîðòå è àðòåðèÿõ; â àðòåðèîëàõ è âåíàõ äàâëåíèå êðîâè ïîñòîÿííî íà âñåì ïðîòÿæåíèè ñåðäå÷íîãî öèêëà. Ñðåäíåå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òó âåëè÷èíó äàâëåíèÿ, êîòîðîå ìîãëî áû îáåñïå÷èòü òå÷åíèå êðîâè â àðòåðèÿõ áåç êîëåáàíèé äàâëåíèÿ ïðè ñèñòîëå è äèàñòîëå. Ýòî äàâëåíèå âûðàæàåò ýíåðãèþ íåïðåðûâíîãî òå÷åíèÿ êðîâè, ïîêàçàòåëè êîòîðîãî áëèçêè ê óðîâíþ äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ (ðèñ. 20).

Âåëè÷èíà àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ çàâèñèò îò ñîêðàòèòåëüíîé ñèëû ìèîêàðäà, âåëè÷èíû ÌÎÊ, äëèíû, åìêîñòè è òîíóñà ñîñóäîâ, âÿçêîñòè êðîâè. Óðîâåíü ñèñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ñèëû ñîêðàùåíèÿ ìèîêàðäà. Îòòîê êðîâè èç àðòåðèé ñâÿçàí ñ ñîïðîòèâëåíèåì â ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäàõ, èõ òîíóñîì, ÷òî â ñóùåñòâåííîé ìåðå îïðåäåëÿåò óðîâåíü äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, äàâëåíèå â àðòåðèÿõ áóäåò òåì âûøå, ÷åì ñèëüíåå ñîêðàùåíèÿ ñåðäöà è ÷åì áîëüøå ïåðèôåðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå (òîíóñ ñîñóäîâ).

Ðèñ. 20. Èçìåíåíèå êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñîñóäèñòîãî ðóñëà

Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ó ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü èçìåðåíî ïðÿìûì è êîñâåííûì ñïîñîáàìè. Ïðè ïðÿìîì ñïîñîáå â àðòåðèþ ââîäèòñÿ ïîëàÿ èãëà, ñîåäèíåííàÿ ñ ìàíîìåòðîì. Ýòî íàèáîëåå òî÷íûé ñïîñîá, îäíàêî îí ìàëî ïðèãîäåí äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé. Êîñâåííûé, òàê íàçûâàåìûé ìàíæåòî÷íûé, ñïîñîá áûë ïðåäëîæåí Ðèâà-Ðî÷÷è â 1896 ã. è îñíîâàí íà îïðåäåëåíèè âåëè÷èíû äàâëåíèÿ, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëíîãî ñæàòèÿ àðòåðèè ìàíæåòîé è ïðåêðàùåíèÿ â íåé òîêà êðîâè. Ýòèì ìåòîäîì ìîæíî îïðåäåëèòü ëèøü âåëè÷èíó ñèñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèñòîëè÷åñêîãî è äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ çâóêîâîé, èëè àóñêóëüòàòèâíûé, ñïîñîá, ïðåäëîæåííûé Í.Ñ. Êîðîòêîâûì â 1905 ã., ïðè êîòîðîì òàêæå èñïîëüçóþòñÿ ìàíæåòà è ìàíîìåòð, íî î âåëè÷èíå äàâëåíèÿ ñóäÿò íå ïî ïóëüñó, à ïî âîçíèêíîâåíèþ è èñ÷åçíîâåíèþ çâóêîâ, âûñëóøèâàåìûõ íà àðòåðèè íèæå ìåñòà íàëîæåíèÿ ìàíæåòû (çâóêè âîçíèêàþò ëèøü òîãäà, êîãäà êðîâü òå÷åò ïî ñæàòîé àðòåðèè).  ïîñëåäíèå ãîäû äëÿ èçìåðåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ ó ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè èñïîëüçóþòñÿ ðàäèîòåëåìåòðè÷åñêèå ïðèáîðû.

ñîñòîÿíèè ïîêîÿ ó âçðîñëûõ çäîðîâûõ ëþäåé ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå â ïëå÷åâîé àðòåðèè ñîñòàâëÿåò 110120 ìì pm. cm., äèàñòîëè÷åñêîå 6080 ìì pm. cm. Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå äî 140/90 ìì ðò. ñò. ÿâëÿåòñÿ íîðìîòîíè÷åñêèì, âûøå ýòèõ âåëè÷èí ãèïåðòîíè÷åñêèì, à íèæå 100/60 ìì ðò. ñò. ãèïîòîíè÷åñêèì. Ðàçíèöà ìåæäó ñèñòîëè÷åñêèì è äèàñòîëè÷åñêèì äàâëåíèÿìè íàçûâàåòñÿ ïóëüñîâûì äàâëåíèåì, èëè ïóëüñîâîé àìïëèòóäîé.; åå âåëè÷èíà â ñðåäíåì ðàâíà 4050 ìì ðò. ñò. Ó ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà êðîâÿíîå äàâëåíèå âûøå, ÷åì ó ìîëîäûõ; ó äåòåé îíî íèæå, ÷åì ó âçðîñëûõ.

êàïèëëÿðàõ ïðîèñõîäèò îáìåí âåùåñòâ ìåæäó êðîâüþ è òêàíÿìè, êîëè÷åñòâî êàïèëëÿðîâ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà î÷åíü âåëèêî. Îíî áîëüøå òàì, ãäå èíòåíñèâíåå ìåòàáîëèçì. Íàïðèìåð, íà åäèíèöó ïëîùàäè ñåðäå÷íîé ìûøöû êàïèëëÿðîâ ïðèõîäèòñÿ â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì ñêåëåòíîé. Êðîâÿíîå äàâëåíèå â ðàçíûõ êàïèëëÿðàõ êîëåáëåòñÿ îò 8 äî 40 ìì ðò. ñò.; ñêîðîñòü êðîâîòîêà â íèõ íåáîëüøàÿ 0,30,5 ìì/ñ.

íà÷àëå âåíîçíîé ñèñòåìû äàâëåíèå êðîâè ðàâíî 2030 ìì ðò. ñò., â âåíàõ êîíå÷íîñòåé 5-10 ìì ðò. ñò. è â ïîëûõ âåíàõ êîëåáëåòñÿ îêîëî 0. Ñòåíêè âåí òîíüøå, è èõ ðàñòÿæèìîñòü â 100200 ðàç áîëüøå, ÷åì ó àðòåðèé. Ïîýòîìó åìêîñòü âåíîçíîãî ñîñóäèñòîãî ðóñëà ìîæåò âîçðàñòàòü â 56 ðàç äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ïîâûøåíèè äàâëåíèÿ â êðóïíûõ âåíàõ.  ýòîé ñâÿçè âåíû íàçûâàþò åìêîñòíûìè ñîñóäàìè, â îòëè÷èå îò àðòåðèé, êîòîðûå îêàçûâàþò áîëüøîå ñîïðîòèâëåíèå òîêó êðîâè è íàçûâàþòñÿ ðåçèñòèâíûìè ñîñóäàìè (ñîñóäàìè ñîïðîòèâëåíèÿ).

Ëèíåéíàÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà äàæå â êðóïíûõ âåíàõ ìåíüøå, ÷åì â àðòåðèÿõ. Íàïðèìåð, â ïîëûõ âåíàõ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ êðîâè ïî÷òè â äâà ðàçà íèæå, ÷åì â àîðòå. Ó÷àñòèå äûõàòåëüíûõ ìûøö â âåíîçíîì êðîâîîáðàùåíèè îáðàçíî íàçûâàåòñÿ äûõàòåëüíûì íàñîñîì, ñêåëåòíûõ ìûøö ìûøå÷íûì íàñîñîì. Ïðè äèíàìè÷åñêîé ðàáîòå ìûøö äâèæåíèþ êðîâè â âåíàõ ñïîñîáñòâóþò îáà ýòèõ ôàêòîðà. Ïðè ñòàòè÷åñêèõ óñèëèÿõ ïðèòîê êðîâè ê ñåðäöó ñíèæàåòñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ñåðäå÷íîãî âûáðîñà, ïàäåíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è óõóäøåíèþ êðîâîñíàáæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà.

ëåãêèõ èìååòñÿ äâîéíîå êðîâîñíàáæåíèå. Ãàçîîáìåí îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîñóäàìè ìàëîãî êðóãà êðîâîîáðàùåíèÿ, ò å. ëåãî÷íûìè àðòåðèÿìè, êàïèëëÿðàìè è âåíàìè. Ïèòàíèå ëåãî÷íîé òêàíè îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðóïïîé àðòåðèé áîëüøîãî êðóãà áðîíõèàëüíûìè àðòåðèÿìè, îòõîäÿùèìè îò àîðòû. Ëåãî÷íîå ðóñëî, ïðîïóñêàþùåå çà îäíó ìèíóòó òî æå êîëè÷åñòâî êðîâè, ÷òî è áîëüøîé êðóã, èìååò ìåíüøóþ ïðîòÿæåííîñòü. Êðóïíûå ëåãî÷íûå àðòåðèè áîëåå ðàñòÿæèìû, ÷åì àðòåðèè áîëüøîãî êðóãà, ïîýòîìó îíè ìîãóò âìåùàòü îòíîñèòåëüíî áîëüøå êðîâè áåç ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ. Åìêîñòü ëåãî÷íûõ

ñîñóäîâ íåïîñòîÿííà: ïðè âäîõå îíà óâåëè÷èâàåòñÿ, ïðè âûäîõå óìåíüøàåòñÿ. Ëåãî÷íûå ñîñóäû ìîãóò âìåùàòü îò 10 äî 25 % âñåãî îáúåìà êðîâè.

Ñîïðîòèâëåíèå òîêó êðîâè â ñîñóäàõ ìàëîãî êðóãà êðîâîîáðàùåíèÿ ïðèìåðíî â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì â ñîñóäàõ áîëüøîãî êðóãà. Ýòî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îáóñëîâëåíî øèðîêèì äèàìåòðîì ëåãî÷íûõ àðòåðèîë.  ñâÿçè ñ ïîíèæåííûì ñîïðîòèâëåíèåì ïðàâûé æåëóäî÷åê ñåðäöà ðàáîòàåò ñ íåáîëüøîé íàãðóçêîé è ðàçâèâàåò äàâëåíèå â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøåå, ÷åì ëåâûé. Ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå â ëåãî÷íîé àðòåðèè ñîñòàâëÿåò 2530 ìì ðò. ñò., äèàñòîëè÷åñêîå 5-10 ìì ðò. ñò.

Êàïèëëÿðíàÿ ñåòü ìàëîãî êðóãà êðîâîîáðàùåíèÿ èìååò ïîâåðõíîñòü îêîëî 140 ì2. Îäíîìîìåíòíî â ëåãî÷íûõ êàïèëëÿðàõ íàõîäèòñÿ îò 60 äî 90 ìë êðîâè. Çà îäíó ìèíóòó ÷åðåç âñå êàïèëëÿðû ëåãêèõ ïðîõîäèò 3,55 ë êðîâè, à ïðè ôèçè÷åñêîé ðàáîòå äî 3035 ë/ìèí. Ýðèòðîöèòû ïðîõîäÿò ÷åðåç ëåãêèå çà 35 ñ, íàõîäÿñü â ëåãî÷íûõ êàïèëëÿðàõ (ãäå ïðîèñõîäèò ãàçîîáìåí) â òå÷åíèå 0,7 ñ, ïðè ôèçè÷åñêîé ðàáîòå 0,3 ñ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîñóäîâ â ëåãêèõ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî êðîâîòîê çäåñü â 100 ðàç âûøå, ÷åì â äðóãèõ òêàíÿõ îðãàíèçìà.

Êðîâîñíàáæåíèå ñåðäöà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîðîíàðíûìè, èëè âåíå÷íûìè, ñîñóäàìè.  îòëè÷èå îò äðóãèõ îðãàíîâ, â ñîñóäàõ ñåðäöà êðîâîòîê ïðîèñõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî âî âðåìÿ äèàñòîëû.  ïåðèîä ñèñòîëû æåëóäî÷êîâ ñîêðàùåíèå ìèîêàðäà íàñòîëüêî ñäàâëèâàåò ðàñïîëîæåííûå â íåì àðòåðèè, ÷òî êðîâîòîê â íèõ ðåçêî ñíèæàåòñÿ.

ïîêîå ÷åðåç êîðîíàðíûå ñîñóäû ïðîòåêàåò â 1 ìèíóòó 200250 ìë êðîâè, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 5 % ÌÎÊ. Âî âðåìÿ ôèçè÷åñêîé ðàáîòû êîðîíàðíûé êðîâîòîê ìîæåò âîçðàñòè äî 34 ë/ìèí. Êðîâîñíàáæåíèå ìèîêàðäà â 1015 ðàç èíòåíñèâíåå, ÷åì òêàíåé äðóãèõ îðãàíîâ. ×åðåç ëåâóþ âåíå÷íóþ àðòåðèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ 85 % êîðîíàðíîãî êðîâîòîêà, ÷åðåç ïðàâóþ 15 %. Âåíå÷íûå àðòåðèè ÿâëÿþòñÿ êîíöåâûìè è èìåþò ìàëî àíàñòîìîçîâ, ïîýòîìó èõ ðåçêèé ñïàçì èëè çàêóïîðêà ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì.

Источник

Физиология: минимум знаний на 3 балла

Г Е М О Д И Н А М И К А

Гемодинамика – движение крови по сосудам. Сосуды обеспечивают транспорт крови, распределение крови между органами и тканями, обмен в капиллярах и возвращение крови к сердцу.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСУДОВ большого круга кровообращения

(структурно-функциональная):

(1) Амортизирующие сосуды – аорта и крупные артерии эластического типа. Их главные свойства – эластичность (легко растягиваются под давлением крови, а затем растянутая стенка возвращается к исходному состоянию). Поэтому функции этих сосудов: (а) уменьшать пульсовые колебания кровотока и (б) обеспечивать непрерывный ток крови по сосудам.

(2) Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) – мелкие артерии и артериолы мышечного типа, прекапиллярные сфинктеры. Особенность этих сосудов – толстый гладкомышечный слой по сравнению с малым внутренним диаметром. Создают наибольшее сопротивление току крови. Могут полностью закрываться за счет сокращения мышечных волокон. Поэтому функции этих сосудов: (а) поддерживать высокое давление в крупных артериях, (б) регулировать кровоток в капиллярах («краны» сосудистой системы).

(3) Обменные сосуды – капилляры. Их стенка состоит из базальной мембраны и одного слоя эндотелиальных клеток. Поэтому функции капилляров – обмен веществ между кровью и тканями.

(4) Емкостные сосуды – вены. Содержат до ¾ общего объема крови. Особенность вен – тонкий мышечный слой по сравнению с большим внутренним диаметром. Мелкие вены образуют многочисленные сплетения, депо крови (синусоиды печени, селезенки). Крупные вены могут вмещать большой объем крови только за счет изменения геометрической формы поперечного сечения (эллипс, круг); давление при этом остается низким. Обеспечивают венозный возврат крови к сердцу.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ

(1) объемная скорость кровотока (Q) л/мин : объем крови, который протекает через поперечное сечение сосуда за 1 минуту. Для системной гемодинамики – это минутный объем крови (МОК) или, что одно и то же, сердечный выброс (СВ): количество крови, которое сердце перекачивает в сосуды за 1 минуту. Этот показатель отражает транспортные функции сердечно-сосудистой системы. (Например, МОК=5 л/мин. Этим объемом крови тканям доставляется 1 л кислорода за минуту, т.к. в 1 литре артериальной крови содержится 200 мл О2).

(2) давление (Р) мм рт.ст.: сила, с которой частицы крови действуют на единицу площади сосудистой стенки. В артериях давление крови высокое, в венах – низкое. Эта разница давлений (Ра – Рв) обеспечивает движение крови по сосудам и является движущей силой кровотока. Кроме того, давление крови в капиллярах обеспечивает фильтрацию (движение воды и растворенных в ней веществ из крови в тканевую жидкость).

(3) линейная скорость кровотока (V) см/сек: скорость, с которой частицы крови движутся вдоль сосуда. V = Q/S , где Q – объемная скорость кровотока, S – площадь поперечного сечения сосуда. (Например, от линейной скорости движения крови в капиллярах зависит время, в течение которого может происходит обмен веществ, газообмен).

(4) сопротивление (R) в условных единицах –препятствие движению крови в сосудистой системе, которое зависит от многих факторов, например, от длины и радиуса сосуда, от вязкости крови (смотри формулу Пуазейля) и др. Сосудистое сопротивление – единственный показатель, который невозможно измерить, можно только рассчитать.

Законы гемодинамики отражают взаимосвязь между основными показателями гемодинамики.

I. Закон неразрывности струи (равенство объемов крови): объем крови (Q), протекающей через суммарное поперечное сечение сосудов в любом участке большого или малого круга кровообращения одинаков. (Например, МОК = 5л/мин. Это значит, что 5 л/мин крови протекает через поперечное сечение аорты, 5 л/мин крови протекает через суммарное поперечное сечение капилляров большого круга, 5 л/мин крови протекает через суммарное поперечное сечение верхней и нижней полых вен и т.д.).

II. Общий закон гемодинамики: объем крови, протекающий за минуту через поперечное сечение сосудов, прямо пропорционален разности давления на концах сосудистой системы и обратно пропорционален сосудистому сопротивлению. Q = (P1 – P2) / R

III. Сопротивление последовательно соединенных сосудов равно сумме сопротивлений отдельных участков сосудистой системы: R = R1 + R2 + R3 + … и т.д.

Если сосуды соединены параллельно, то складываются их проводимости. Проводимость – величина обратная сопротивлению (С = 1/R): 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +… и т.д.

(поэтому сопртивление огромного количество параллельно соединенных капилляров оказывает кровотоку меньшее сопротивление, чем артериолы).

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПО ХОДУ СОСУДИСТОГО РУСЛА

(большой круг кровообращения):

Объемная скорость кровотока (Q) – одинакова во всех отделах сосудистой системы (через суммарное поперечное сечение (а) артерий, (б) капилляров, (в) вен)

Суммарное поперечное сечение (S) – минимальное у аорты (3-4 см2), затем увеличивается по мере разветвления артерий и становится максимальным у капилляров большого круга(2000 см2) Затем S уменьшается, т.к. мелкие вены сливаются, образуя более крупные вены.

Линейная скорость кровотока (V) – обратно пропорциональна суммарному поперечному сечению сосудов.Поэтому скорость движения крови в аорте максимальная(в среднем 50 см/сек) уменьшается в средних и мелких артериях, становится минимальной в капиллярах(0.5-1 мм/сек) и увеличивается в венах по мере их слияния в более крупные.

Сосудистое сопротивление( ): артерии – 19% от общего периферического сопротивления (ОПС) артериолы – 50%, капилляры – 25% и вены – 6-7% от ОПС.

Давление крови ( ) – максимальное давление в аорте и крупных артериях (120/80 мм рт.ст, среднее АД = 90-100 мм рт.ст).Затем уменьшается незначительно, к началу артериол среднее АД = 70 мм рт.ст. Наибольшее падение давления происходит в артериолах – от 70 до 35 мм рт.ст. В капиллярах давление понижается от 35 до 15 мм рт.ст. В венах продолжает понижаться от 15 мм рт.ст (в венулах) до 0 (в месте впадения полых вен в правое предсердие, где давление может быть даже отрицательным).

(Смотри графики изменений этих показателей в учебнике, в материалах лекций и семинаров!)

ДВИЖЕНИЕ КРОВИ В АРТЕРИЯХ

Причины движения крови – разность давления (Ра – Рв).Кровь течет из области с высоким гидростатирческим давлением (левый желудочек, аорта) в область с низким гидростатирческим давлением (капилляры, вены, правое предсердие).

Главная особенность движения крови в артериях – пульсовые колебания кровотока (увеличение объема, давления и скорости движения крови во время систолы и уменьшение объема, давления и скорости движения крови во время диастолы).

Артериальный пульс – колебание стенки артерии при повышении объема и давления крови в ней, связанное с сокращением сердца.

Сфигмограмма (СФГ) – запись пульсовых колебаний артерии. Сфигмографический датчик, преобразующий механические колебания в электрические, устанавливается на поверхности кожи над пульсирующей артерией. Восходящая часть кривой СФГ (анакрота) возникает за счет систолического выброса крови из левого желудочка; нисходящая часть кривой (катакрота) – за счет диастолического оттока крови в дистальном направлении. Инцизура на нисходящей части кривой совпадает с моментом захлопывания аортальных клапанов. Кровь, отраженная от аортальных клапанов, оттекает в дистальном направлении, вызывая появление еще одного (дикротического) подъема на кривой СФГ.

Пульсовая волна – это пульсовые колебания давления и объема, которые распространяются в столбе жидкости (крови) и вызывают колебания стенок сосудов. Скорость распространения пульсовой волны не зависит от скорости кровотока, а зависит от (1) растяжимости стенки и (2) отношения толщины стенки к радиусу сосуда (в аорте 4-6 м/сек, в мелких артериях мышечного типа 8-12 м /сек). Скорость распространения пульсовой волны увеличивается с возрастом, т.к.

развивается атеросклероз и уменьшается растяжимость сосудов.

ДАВЛЕНИЕ КРОВИ В АРТЕРИЯХ

Максимальное (систолическое) = 120 мм рт.ст. Минимальное (диастолическое) = 80 мм рт.ст

Пульсовое артериальное давление – разница между систолическим и диастолическим уровнем

Среднее артериальное давление – постоянный уровень давления, который создает такой же гемодинамический эффект(Q), как и раельное пульсирующее давление.

Среднее АД – движущая сила кровотока – является самым стабильным показателем гемодинамики. Вычисляется по формуле:

среднее АД = диастолическое давление + 1/3 пульсового давления

Например, давление в плечевой артерии 120/80; среднее АД = 80+(120-80) : 3 = 93 мм рт.ст

при тяжелой физической нагрузке АД=240/60; среднее АД = 60+(240-60) : 3 = 90 мм рт ст

АД можно измерить прямым (кровавым) методом (введение иглы, катетера в артерию) и непрямым (бескровным) методом (пальпаторный метод Рива-Роччи или аускультативный метод Короткова).

На кривой АД, записанной прямым методом, можно видеть волны 1-го порядка (это пульсовые волны частотой 70 в мин, связанные с сокращениями сердца), волны 2-го порядка (это дыхательные волны частотой 16 в мин, связанные с изменениями гемодинамики во время вдоха и выдоха), а также волны 3-го порядка (2-3 в мин), связанные с изменениями тонуса сосудодвигательного центра (например, при гипоксии ЦНС).

На величину АД влияет (1) работа сердца (опыт: сильное раздражение блуждающего нерва приводит к остановке сердца – давление быстро падает, волны 1-го порядка на кривой АД исчезают); (2) тонус сосудов (опыт: раздражение аортального нерва (n.depressor) приводит к расширению сосудов – давление постепенно понижается); (3) объем циркулирующей крови ОЦК (опыт: кровопускание приводит к постепенному понижению АД даже несмотря на усиление сердечной деятельности и резкое сужение сосудов).

ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО ВЕНАМ

Причины движения крови – разность давления: Р1 – в начале венозной системы (15 мм рт.ст в венулах) и Р2 – в полых венах при впадении их в правое предсердие (от +4 до -4 мм рт.ст).

Центральное венозное давление (ЦВД) – это давление в правом предсердии (от +4 до -4 мм рт.ст, в среднем 0).

Венный пульс – колебание стенки вен, расположенных вблизи сердца, при повышении объема и давления крови в них, связанное с затруднениями оттока крови из вен в правое предсердие во время (а) систолы предсердий и (б) систолы желудочков.

Венозный возврат (ВВ) – объем крови, который притекает к сердцу по венам (л/мин).

Венозный возврат осуществляется по крупным венам, давление в которых соответсвует «среднему давлению наполнения» и не зависит от сердечного выброса (наоборот, сердечный выброс зависит от венозного возврата!).

ВВ (венозный возврат) = (СДН – ЦВД) / R (в соответсвии с основным законом гемодинамики)

где R – сопротивление кровотоку между крупными венами и правым предсердием (имеет очень малую величину – 1.4 мм рт.ст / л)

Среднее давлению наполнения (СДН) – это давление, которое устанавливается во всех отделах сердечно-сосудистой системы сразу после остановки сердца. Оно зависит от объема циркулирующей крови (ОЦК) и емкости венозной системы (С): СДН = ОЦК / С

В норме ОЦК = 5 л; при этом СДН = 7-10 мм рт.ст

(Если ОЦК уменьшится до 4 л (кровопотеря), то СДН будет равно 0 и венозный возврат

крови к сердцу прекратится – сердечный выброс тоже будет равен 0).

Венозному возврату способствует: (1) мышечный насос (сокращение скелетных мышц – сдавливание вен – уменьшение емкости вен – повышение давления крови в них – движение крови по направлению к сердцу, чему способствуют клапаны вен!); (2) дыхательный насос (присасывающее действие грудной клетки, где давление отрицательное, особенно при вдохе); (3) сердечный насос (присасывающее действие сердца, особенно во время изгнания крови из желудочков в артерии, когда атриовентрикулярная перегородка смещается в сторону верхушки сердца и полость предсердий резко увеличивается).

ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО КАПИЛЛЯРАМ

Длина кпилляров до 1 мм, диаметр – от 3 до 10 мкм.

Давление крови в артериальном конце капилляра 35 мм рт.ст, в венозном конце – 15 мм рт.ст.

Скорость движения крови в капиллярах 0.5-1 мм/сек.

Эритроциты в капиллярах движутся по одному, друг за другом, с небольшими интервалами.

В наиболее узких капиллярах происходит деформация эритроцитов. Таким образом, движение крови по капиллярам зависит от свойств эритроцитов и от свойств эндотелиальной стенки капилляра. Оно наилучшим образом приспособлено для эффективного газообмена и обмена веществ между кровью и тканями.

Обмен происходит с участием пассивных (фильтрация, диффузия, осмос) и активных механизмов транспорта. Так, например, фильтрация воды и растворенных в ней веществ происходит в артериальном конце капилляра, т.к. гидростатическое давление крови (35 мм рт.ст) больше онкотического давления (25 мм рт.ст; создается белками плазмы, удерживает воду в капилляре). В венозном конце капилляра происходит реабсорбция воды и растворенных в ней веществ, т.к. гидростатическое давление крови уменьшается до 15 мм рт.ст и становится меньше, чем онкотическое давление.

В условиях покоя функционирует только часть капилляров (так называемые «дежурные» капилляры), остальные капилляры являются резервными. В условиях повышенной активности органа число работающих капилляров увеличивается в несколько раз (например, в скелетной мышце при сокращении). Увеличение кровоснабжения активно работающего органа называется рабочей гиперемией.

Механизм рабочей гиперемии: повышение уровня метаболизма активно работающего органа приводит к накоплению метаболитов (СО2, молочная кислота, продукты расщепления АТФ и др.). В этих условиях происходит расширение артериол и прекапиллярных сфинктеров, кровь поступает в резервные капилляры и объемный кровоток в органе увеличивается. Движение крови в каждом капилляре остается на прежнем оптимальном уровне.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Лимфатического сердца нет. Лимфатическая система начинается «слепыми» капиллярами, стенка которых высоко проницаема для крупных молекул. Уже в мельчайших лимфатических сосудах появляются клапаны. Движение лимфы происходит за счет последовательного сокращения участков лимфатических сосудов, расположенных между клапанами. Вспомогательными факторами являются сокращения скелетных мышц, а также присасывающее действие грудной клетки. Лимфа по составу напоминает плазму крови, содержит лимфоциты. За сутки образуется около 2 литров лимфы. Лимфатические сосуды не имеют коллатералей, поэтому нарушение оттока лимфы по одному из сосудов приводит к массивным отекам (слоновость).

Основные функции лимфатической системы: (1) дренажная (отток жидкости и высоко-молекулярных веществ из межклеточного пространтва), (2) защитная (связана с функциями лимфоцитов, лимфоузлов), (3) транспорт липидов из пищеварительной системы в кровь и др.

Контрольные вопросы по теме «Гемодинамика»

1. Что такое гемодинамика?

2. Какую функцию выполняют аорта и крупные артерии?

3. Какую функцию выполняют артериолы?

4. Какую функцию выполняют капилляры?

5. Какую функцию выполняют вены?

6. Что такое «объемная скорость кровотока»? В каких единицах она измеряется?

7. Как меняется объемная скорость кровотока по ходу сосудистой системы (аорта, артериолы, капилляры, вены)?

8. Как меняется суммарная площадь поперечного сечения сосудов (аорта, артериолы, капилляры, вены)?

9. Что такое «линейная скорость кровотока»? В каких единицах она измеряется?

10. Как меняется линейная скорость кровотока по ходу сосудистой системы (аорта, артериолы, капилляры, вены)? Почему?

11. Что такое «давление крови»? В каких единицах оно измеряется?

12. Как меняется давление крови по ходу сосудистой системы (аорта, артериолы, капилляры, вены)?

13. В каком участке сосудистой системы происходит резкое снижение кровяного давления и почему?

14. Что такое «общее периферическое (сосудистое) сопротивление?

15. От каких факторов зависит общее периферическое сопротивление

16. Сформулируйте общий закон гемодинамики. Напишите формулу.

17. Назовите главную особенность движения крови по артериям.

18. Что такое артериальный пульс?

19. Что такое сфигмография?

20. Опишите сфигмографическую волну (СФГ). Что такое анакрота, катакрота, инцизура,дикротический подъем?

21. Что такое пульсовая волна?

22. Чему равна скорость распространения пульсовой волны?

23. От чего зависит скорость распространения пульсовой волны? Как она меняется с возрастом?

24. Чему равно давление крови в крупных артериях?

25. Что такое пульсовое артериальное давление?

26. Что такое среднее артериальное давление?

27. Напишите формулу для рассчета среднего артериального давления.

28. Что такое волны 1-го. 2-го и 3-го порядка на кривой артериального давления, записанного прямым методом?

29. Какие факторы способствуют движению крови по венам?

30. Чему равно давление в начале и в конце венозного отдела большого круга кровообращения?

31. Чему равна скорость движения крови в полых венах?

32. Назовите депо крови.

33. Что такое венозный возврат?

34. От чего зависит венозный возврат крови к сердцу?

35. Дайте краткую характеристику лимфатической системы.

Источник