Движение лимфы по сосудам видео

- Биология

- Физиология человека

- Физиология человека: Учебник/В двух томах. Т. I

Движение лимфы

Скорость и объем лимфообразования определяются процессами микроциркуляции и взаимоотношением системной и лимфатической циркуляции. Так, при минутном объеме кровообращения, равном 6 л, через стенки кровеносных капилляров в организме человека фильтруется около 15 мл жидкости. Из этого количества 12 мл жидкости реабсорбируется. В интерстициальном пространстве остается 3 мл жидкости, которая в дальнейшем возвращается в кровь по лимфатическим сосудам. Если учесть, что за час в крупные лимфатические сосуды поступает 150—180 мл лимфы, а за сутки через грудной лимфатический проток проходит до 4 л лимфы, которая в дальнейшем поступает в общий кровоток, то значение возврата лимфы в кровь становится весьма ощутимым.

Движение лимфы начинается с момента ее образования в лимфатических капиллярах, поэтому факторы, которые увеличивают скорость фильтрации жидкости из кровеносных капилляров, будут также увеличивать скорость образования и движения лимфы. Факторами, повышающими лимфообразование, являются увеличение гидростатического давления в капиллярах, возрастание общей поверхности функционирующих капилляров (при повышении функциональной активности органов), увеличение проницаемости капилляров, введение гипертонических растворов. Роль лимфообразования в механизме движения лимфы заключается в создании первоначального гидростатического давления, необходимого для перемещения лимфы из лимфатических капилляров и посткапилляров в отводящие лимфатические сосуды.

В лимфатических сосудах основной силой, обеспечивающей перемещение лимфы от мест ее образования до впадения протоков в крупные вены шеи, являются ритмические сокращения лимфанги- онов. Лимфангионы, которые можно рассматривать как трубчатые лимфатические микросердца, имеют в своем составе все необходимые элементы для активного транспорта лимфы: развитую мышечную «манжетку» и клапаны. По мере поступления лимфы из капилляров в мелкие лимфатические сосуды происходит наполнение лимфан- гионов лимфой и растяжение их стенок, что приводит к возбуждению и сокращению гладких мышечных клеток мышечной «манжетки». Сокращение гладких мышц в стенке лимфангиона повышает внутри него давление до уровня, достаточного для закрытия дистального клапана и открытия проксимального. В результате происходит перемещение лимфы в следующий центрипетальный лимфангион. Заполнение лимфой проксимального лимфангиона приводит к растяжению его стенок, возбуждению и сокращению гладких мышц и

Рис. 7.24. Механизм движения лимфы по лимфатическим сосудам (по Г. И. Лобову). А — лимфангиом а фазе сокращенна; Б — лимфангиом в фазе заполнения; В — лимфангиом в состоянии покоя; в — мышечная манжетка лимфангиома; 6 — клапан; I — мембранный потенциал и потенциал действия миоцитов лимфангиона; 2 — сокращение стенки лимфангиома; 3 — давление в просвете лимфангиона. Стрелкой показано направление движения лимфы.

перекачиванию лимфы в следующий лимфангион. Таким образом, последовательные сокращения лимфангионов приводят к перемещению порции лимфы по лимфатическим коллекторам до места их впадения в венозную систему. Работа лимфангионов напоминает деятельность сердца. Как в цикле сердца, в цикле лимфангиона имеются систола и диастола. По аналогии с гетерометрической саморегуляцией в сердце, сила сокращения гладких мышц лимфангиона определяется степенью их растяжения лимфой в диастолу. И наконец, как и в сердце, сокращение лимфангиона запускается и управляется одиночным платообразным потенциалом действия (рис. 7.24).

Стейка лимфангионов имеет развитую иннервацию, которая в основном представлена адренергическими волокнами. Роль нервных волокон в стенке лимфангиона заключается не в побуждении их к сокращению, а в модуляции параметров спонтанно возникающих ритмических сокращений. Кроме этого, при общем возбуждении симпатико-адреналовой системы могут происходить тонические сокращения гладких мышц лимфангионов, что приводит к повышению давления во всей системе лимфатических сосудов и быстрому поступлению в кровоток значительного количества лимфы. Гладкие мышечные клетки высокочувствительны к некоторым гормонам и биологически активным веществам. В частности, гистамин, увеличивающий проницаемость кровеносных капилляров и приводящий тем самым к росту лимфообразования, увеличивает частоту и амплитуду сокращений гладких мышц лимфангионов. Миоциты лимфангиона реагируют также на изменения концентрации метаболитов, рОг и повышение температуры.

В организме, помимо основного механизма, транспорту лимфы по сосудам способствует ряд второстепенных факторов. Во время вдоха усиливается отток лимфы из грудного протока в венозную систему, а при вдохе он уменьшается. Движения диафрагмы влияют на ток лимфы — периодическое сдавление и растяжение диафрагмой цистерны грудного протока усиливает заполнение ее лимфой и способствует продвижению по грудному лимфатическому протоку.

Повышение активности периодически сокращающихся мышечных органов (сердце, кишечник, скелетная мускулатура) влияет не только на усиление лимфооттока, но и способствует переходу тканевой жидкости в капилляры. Сокращения мышц, окружающих лимфатические сосуды, повышают внутрилимфатическое давление и выдавливают лимфу в направлении, определяемом клапанами. При иммобилизации конечности отток лимфы ослабевает, а при активных и пассивных ее движениях — увеличивается. Ритмическое растяжение и массаж скелетных мышц способствуют не только механическому перемещению лимфы, но и усиливают собственную сократительную активность лимфангионов в этих мышцах.

Источник: Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько., «Физиология человека: Учебник/В двух томах. Т. I» 1997

А так же в разделе «Движение лимфы »

- Строение лимфатической системы

- Образование лимфы

- Состав лимфы

- Функции лимфатической системы

Источник

Содержание:

- § 1 Лимфатическая система

- § 2 Функции лимфатической системы

- § 3 Лимфатические узлы

- § 4 Краткие итоги по теме урока

§ 1 Лимфатическая система

Внутреннюю среду организма образуют кровь, лимфа и межклеточная (тканевая) жидкость. Между этими жидкостями постоянно происходит обмен, поэтому их состав имеет отличия. Лимфа состоит из жидкой части и форменных элементов. В состав лимфы входят белки, глюкоза, минеральные вещества, жиры. Количество белков и жиров в значительной степени зависит от приема пищи и количества выпитой воды. Состав ионов и их количество такой же, как и у плазмы крови. К форменным элементам лимфы относятся лимфоциты, в меньшей степени макрофаги.

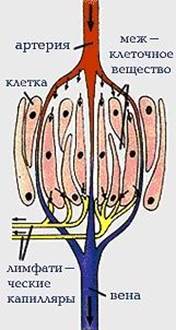

Взаимодействие крови и клеток осуществляется через тканевую жидкость, которая омывает все клетки. Между клетками и тканевой жидкостью постоянно происходит обмен веществами.

Там же, между клетками, начинаются слепозамкнутые капилляры лимфатической системы. Как только жидкость поступает в капилляры, межклеточная жидкость становится лимфой. Количество лимфы в теле человека приблизительно 1-2 литра.

Механизм образования лимфы Стрелки указывают направление движения жидкостей Постоянное перемещение жидкостей имеет важное значение. Например, поддерживается постоянство физических и химических свойств организма. Это постоянство сохраняется даже при очень сильных внешних воздействиях. Саморегуляция, способность внутренней среды организма сохранять постоянство своего внутреннего состояния называется гомеостазом. В понятие гомеостаз входит поддержание химического состава внутренней среды, а также физических параметров, например, температуры, частоты сердечных сокращений, дыхания. Поддержание этого постоянства необходимо для нормальной работы всего организма.

§ 2 Функции лимфатической системы

Лимфатическая система организма выполняет ряд важных функций:

-является системой дополнительного оттока межтканевой жидкости от органов;

-лимфатические узлы, встречающиеся на пути оттока жидкости, являются биологическими фильтрами, в которых обеззараживаются и задерживаются чужеродные элементы и микроорганизмы;

в лимфатических узлах созревают и попадают в кровь В-лимфоциты, вырабатывающие антитела;

– всасывание жиров из тонкого кишечника происходит в лимфатических капиллярах;

– капилляры кровеносной системы не способны пропустить из межклеточного пространства крупные молекулы белков, поэтому сначала они попадают в лимфатический проток, а затем в кровеносный сосуд.

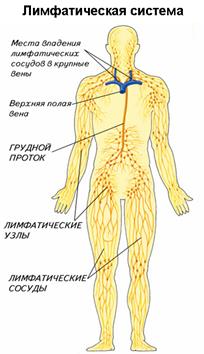

Разберем строение лимфатической системы.

Свое начало лимфатическая система берет от капилляров, пронизывающих все органы и ткани. Стенки капилляров образованы одним слоем, примыкающим к окружающим тканям. В стенке капилляра имеется большое количество пор, через которые происходит отток межклеточной жидкости. Капилляры укрупняются, образуя сначала мелкие, а затем более крупные сосуды. Они сливаются в грудной лимфатический проток, впадающий в подключичную вену. Лимфа, таким образом, объединяется с кровью.

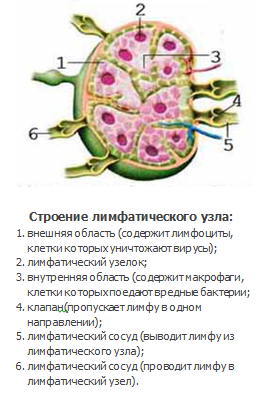

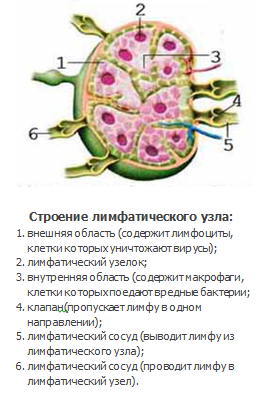

§ 3 Лимфатические узлы

Большое значение для организма человека имеют лимфатические узлы.

Лимфатический узел – периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела

Лимфы имеют овальную или бобовидную форму и размеры от 0,5 до 50 мм. Образованы они соединительной тканью. Притекающая лимфа приносит чужеродные антигены, которые попадают в нее из межклеточной жидкости.

Макрофаги и В-лимфоциты проводят реакции иммунного ответа, т.е. осуществляют фагоцитоз (захват и переваривание твердых частиц) и образуют антитела.

Лимфоузлы располагаются гроздьями около кровеносных сосудов таким образом, чтобы быть на пути инфекции. Обнаружить их можно в локтевом сгибе, в подмышечной впадине, в коленном сгибе, а также паховой области. Лимфоузлы шеи обеспечивают защиту от инфекций и опухолей головы и органов, расположенных в области шеи. Огромное количество лимфатических узлов находится в брюшной и грудной полости.

Что способствует движению лимфы? В лимфатических капиллярах имеются клапаны, которые могут открываться и закрываться, пропуская межклеточную жидкость внутрь капилляра. В организме непрерывно происходит образование межклеточной жидкости. Ее давление больше, чем давление лимфы в лимфатических сосудах. Поэтому межклеточная жидкость поступает в капилляр. Другой причиной движения лимфы является присасывающее действие грудной клетки во время вдоха. Сокращение гладкой мускулатуры стенок лимфатических сосудов и сокращение скелетных мышц – это третья причина движения лимфы. Обратному току жидкости препятствуют полулунные клапаны, располагающиеся по ходу сосудов.

§ 4 Краткие итоги по теме урока

1.В состав лимфы входят белки, глюкоза, минеральные вещества, жиры, вода, лимфоциты, макрофаги.

2.Химический состав лимфы зависит от количества воды и пищи, принятой человеком.

3.Постоянное движение лимфы в организме поддерживает его гомеостаз.

4.Лимфатическая система выполняет ряд важных функций: удаляет избыток воды из тканей, фильтрует микроорганизмы и чужеродные элементы, транспортирует жиры и крупные молекулы белков.

5.Движение лимфы однонаправленно — начинается в межклеточном пространстве и заканчивается в кровеносной системе.

6.Лимфатический узел – это биологический фильтр.

7.Движению лимфы способствуют: непрерывное образование жидкости в организме; присасывающее действие грудной клетки во время вдоха; сокращение гладких мышц лимфатических сосудов и скелетных мышц.

Использованные изображения:

Источник