Физиология кровеносных сосудов животных

Кровеносные сосуды — артерии, капилляры и вены — густо пронизывают все участки тела животного. Артерии и вены — это транспортные сосуды: артерии проводят кровь от сердца на периферию, вены — обратно, из периферии к сердцу. Капилляры соединяют артерии с венами и служат питающими сосудами (через их эндотелиальный слой происходит обмен веществ между кровью и тканями).

В связи с разной функцией строение сосудов неодинаково. Артерии, получающие кровь из сердца, которое работает прерывисто, толчками, испытывают громадное давление. При сокращении левого желудочка сердца кровь выталкивается в аорту под давлением 15,96 кПа (120 мм рт. ст.) и движется со скоростью 25 м/с. Крупные артерии могут выдерживать давление до 0,2 МПа (20 атм), так как их эластичные стенки, особенно аорты, необычайно прочны. Чем дальше от сердца, тем давление крови ниже. Понижение давления обусловлено многими факторами, в том числе расширением сосудистого русла по мере увеличения числа боковых артерий, отходящих от главной артериальной магистрали — аорты. Просвет артерий по мере ветвления становится меньше, и в стенке органа они переходят в артериолы. Диаметр арте- риол совсем незначительный, действие сердечного толчка ослабляется, и движение крови замедляется.

Артериолы переходят в прекапилляры, от которых ответвляются совсем тонкие сосудики — капилляры. Наиболее крупные капилляры встречаются в печени, костном мозге, зубной пульпе, плаценте, а наиболее мелкие — в головном и спинном мозге, мышцах, сетчатке глаза и некоторых других органах.

Общий диаметр работающих капилляров в 500—800 раз больше диаметра аорты. Следовательно, самое широкое сосудистое русло находится в области капилляров, поэтому давление в них наиболее низкое — около 2 кПа (15 мм рт. ст.), скорость тока крови в 500 тыс. раз меньше, чем в аорте (до 0,5 мм/с). Из капилляров кровь устремляется в посткапилляры и венулы, которые формируют вены. В венах сосредоточено до 3/4 всего объема крови организма.

В стенках крупных и средних сосудов различают оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную. Внутренняя оболочка состоит из эндотелия, подэндотелиального слоя и эластических элементов различного строения. Средняя оболочка построена или из эластических элементов с пучками гладких мышечных клеток (например, в аорте), или с преобладанием гладкой мышечной ткани в артериях мышечного типа, более удаленных от сердца. Адвентиция — наружная оболочка из рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Под влиянием сокращений сердца и возникающего сильного давления крови эластические волокна растягиваются, но затем в силу своей эластичности сокращаются и пассивно проталкивают кровь в противоположную сторону, от сердца на периферию. Двойная перистальтическая функция артерий — активная при участии мышечной ткани и пассивная при участии эластической ткани — обобщается понятием «периферическое сердце». Общая масса мышечных и эластических элементов сосудов периферического сердца больше массы сердца, и какие- либо изменения стенок сосудов периферического сердца (склероз и др.) вызывают расстройство функции всей сердечно-сосудистой системы.

На туше животного артерии можно определить по их округлой форме на поперечных разрезах, зияющему отверстию и отсутствию в них крови.

Стенки вен тоньше стенок артерий, так как более или менее высокого давления крови в них не бывает. Диаметр вен всегда больше диаметра соответствующих артерий, ток крови в венах замедлен, особенно в венах конечностей. В венах, в одних больше, в других меньше, имеются «кармашковые» клапаны (одно-, дву- и трехстворчатые), которые обеспечивают ток крови только в одном направлении — к сердцу. Всякое давление извне усиливает ток крови в них, такое давление вены постоянно испытывают при сокращении скелетных мышц, способствующих оттоку крови от органов в сторону сердца. На трупах вены всегда наполнены кровью. На обескровленных тушах вены спавшие, просвет их не зияет, что характерно для правильных процессов оглушения и обескровливания животных.

Капилляры тоньше человеческого волоса в 50 раз, и их можно обнаружить только с помощью микроскопа. Через просвет капилляра может пройти одно кровяное тельце; эритроциты, протискиваясь через капилляры, даже несколько сплющиваются. Именно здесь, в этих тоненьких сосудах, протекают процессы, связанные с обменом веществ. Стенка капилляров представляет собой полупроницаемую мембрану и состоит из базальной мембраны и одного слоя плоских эндотелиальных клеток. Эндотелиальные клетки капилляров вырабатывают белково-углеводные вещества, которые подобно цементу, предотвращают отложение солей в стенках капилляров и препятствуют проникновению возбудителей инфекций в кровяное русло. Через стенки капилляров транспортируются микро- и макромолекулы питательных веществ, кислород, диоксид углерода, совершается водный обмен.

Движение крови на уровне капилляров принимается за основу микроциркуляции, путь движения крови по этим сосудам называется микроциркуляторным руслом. Это русло — важный отдел сердечнососудистой системы. Если функция сердца в основном заключается в перекачивании крови, а крупные артерии и вены являются сосудами, проводящими кровь, то с помощью микроциркуляторного русла осуществляется взаимосвязь между кровью и клетками организма, которые могут питаться, дышать и, значит, жить.

Благодаря микроциркуляторному руслу в организме удерживается равновесие водного баланса, так как именно через его стенки происходит водный обмен.

Другой важный компонент микроциркуляторного русла — лимфатические сосуды: лимфатические прекапилляры, капилляры и посткапилляры. Лимфатические сосуды дренажируют неиспользованные крупномолекулярные белки и липиды и отработанные продукты обмена из тканей.

Кровеносные капилляры пронизывают почти все ткани организма. В состоянии покоя функционируют далеко не все капилляры, а только 10 % их общего числа, так как крови в организме меньше, чем может вместить кровяное русло. Следовательно, и распределение осуществляется «включением» или «выключением» из кровяного русла большего или меньшего числа капилляров тела. Например, неработающая мышца снабжается кровью только частью имеющихся в ней капилляров (примерно от 2 до 10 %), тогда как остальные капилляры плотно закрыты и начинают пропускать кровь в момент, когда мышца приступает к работе. Для переключения тока крови к работающим органам большое значение имеют артериовенозные анастомозы (соединения), по которым кровь может поступать из артерий в вены, минуя капиллярную сеть. Таким образом, капилляров больше в тех органах, которые работают более интенсивно, например в сердце по сравнению с любым другим внутренним органом. Особенно много капилляров в сером веществе центральной нервной системы, в легких, а меньше всего их в сухожилиях и связках. Всюду, где есть соединительная ткань, есть и капилляры, отсутствуют они в эпителиальной ткани, роговице и хрусталике глаза, дентине и эмали, рогах, копыте и в гиалиновом хряще взрослых животных.

Источник

ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐЩÐÐÐÐ

Â

ÐеÑÑелÑноÑÑÑ Ð¾Ñганов кÑовообÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ – ÑеÑдÑа и ÑоÑÑдов обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÐ¿ÑеÑÑвное движение кÑови в оÑганизме.

Ðвижение кÑови в ÑоÑÑдаÑ

обÑÑловлено ÑабоÑой ÑеÑдÑа. ФÑнкÑией ÑеÑдÑа ÑвлÑеÑÑÑ ÑиÑмиÑеÑкое нагнеÑание в аÑÑеÑии кÑови пÑиÑекаÑÑей к Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð· вен. ÐÑо обеÑпеÑиваеÑÑÑ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ðµ ÑеменнÑм ÑокÑаÑениÑм и ÑаÑÑлаблениÑм ÑеÑдеÑной мÑÑÑÑи СокÑаÑение мÑÑÑ Ð¿ÑедÑеÑдий и желÑдоÑков назÑваÑÑ Ð¸Ñ

ÑиÑÑолой, а ÑаÑÑлабление – диаÑÑолой.

в ÑоÑÑдаÑ

обÑÑловлено ÑабоÑой ÑеÑдÑа. ФÑнкÑией ÑеÑдÑа ÑвлÑеÑÑÑ ÑиÑмиÑеÑкое нагнеÑание в аÑÑеÑии кÑови пÑиÑекаÑÑей к Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð· вен. ÐÑо обеÑпеÑиваеÑÑÑ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ðµ ÑеменнÑм ÑокÑаÑениÑм и ÑаÑÑлаблениÑм ÑеÑдеÑной мÑÑÑÑи СокÑаÑение мÑÑÑ Ð¿ÑедÑеÑдий и желÑдоÑков назÑваÑÑ Ð¸Ñ

ÑиÑÑолой, а ÑаÑÑлабление – диаÑÑолой.

ÐеÑиод, Ð¾Ñ Ð²Ð°ÑÑваÑÑий одно ÑокÑаÑение и поÑледÑÑÑее ÑаÑÑлабление ÑеÑдÑа, назÑваеÑÑÑ ÑеÑдеÑнÑм Ñиклом. Ðн Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð´Ð²Ðµ ÑÐ°Ð·Ñ Ð¸ заканÑиваеÑÑÑ Ð¿Ð°Ñзой.

ÐеÑÐ²Ð°Ñ Ñаза ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа наÑинаеÑÑÑ ÑиÑÑолой пÑедÑеÑдий, пÑиÑем пÑавое пÑедÑеÑдие ÑокÑаÑаеÑÑÑ Ð½Ð° 0,01 Ñ ÑанÑÑе левого. ÐелÑдоÑки в ÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑÑ Ð² диаÑÑоле. ÐÑÐ¾Ð²Ñ Ð² пеÑвÑÑ ÑÐ°Ð·Ñ ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа изгонÑеÑÑÑ Ð¸Ð· пÑедÑеÑдий в желÑдоÑки. Ðна на Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑаÑиÑÑÑÑ Ð² полÑе и легоÑнÑе венÑ, Ñак как Ð¸Ñ ÑÑÑÑÑ ÑжимаÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÑÑевÑми мÑÑÑами.

Ðо вÑоÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ñ ÑокÑаÑаÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð° желÑдоÑка и ÑаÑÑлаблÑÑÑÑÑ Ð¿ÑедÑеÑдиÑ. ÐÑÐ¾Ð²Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ð½ÑеÑÑÑ Ð² аоÑÑÑ Ð¸ легоÑнÑÑ Ð°ÑÑеÑиÑ. Ð ÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ñ Ð°ÑÑиовенÑÑикÑлÑÑнÑе ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÑ, а полÑлÑннÑе ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ Ð¸ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ñ Ð»ÐµÐ³Ð¾Ñной аÑÑеÑии оÑкÑÑÑÑ.

ÐоÑле ÑокÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑдоÑки пеÑÐµÑ Ð¾Ð´ÑÑ Ð² ÑаÑÑлабленное ÑоÑÑоÑние, и Ñак как пÑедÑеÑÐ´Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑÑ Ð² Ñазе диаÑÑолÑ, Ñо наÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ Ð¾Ð±ÑÐ°Ñ Ð´Ð¸Ð°ÑÑола ÑеÑдÑа, коÑоÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑила название паÑзÑ.

ÐÑодолжиÑелÑноÑÑÑ Ñаз ÑеÑдеÑного Ñикла ÑазлиÑна Ñ ÑазнÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ . ÐÑи 60 ÑеÑдеÑнÑÑ ÑÐ¸ÐºÐ»Ð°Ñ Ð² 1 мин пÑодолжиÑелÑноÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑеÑдеÑного Ñикла ÑоÑÑавлÑÐµÑ 1 Ñ. Ðз ÑÑого вÑемени 0,1 Ñ (10%) длиÑÑÑ ÑиÑÑола пÑедÑеÑдий, 0,3 Ñ (30%) -ÑиÑÑола желÑдоÑков и 0,6 Ñ (60%) пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð½Ð° обÑÑÑ Ð¿Ð°ÑзÑ.

ÐоÑледоваÑелÑноÑÑÑ Ð¸ ÑоглаÑованноÑÑÑ ÑокÑаÑений ÑазнÑÑ Ð¾Ñделов ÑеÑдÑа обеÑпеÑиваÑÑÑÑ Ð¿ÑоводÑÑей ÑиÑÑемой ÑеÑдÑа (ÑиÑ. 43). ÐÑоÑеÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑждениÑ, вÑзÑваÑÑий ÑокÑаÑение ÑеÑдÑа, Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð² ÑинÑÑном Ñзле, ÑаÑпÑоÑÑÑанÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ миокаÑÐ´Ñ Ð¿ÑедÑеÑдий, вÑзÑÐ²Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ ÑокÑаÑение. ÐаÑем возбÑждение пеÑедаеÑÑÑ Ð°Ñ-ÑиовенÑÑикÑлÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑзлÑ, Ð¾Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ по пÑÑÐºÑ ÐиÑа и заÑем волокнам ÐÑÑкинÑе импÑлÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº пÑÐ°Ð²Ð¾Ð¼Ñ Ð¸ Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¼Ñ Â Ð¶ÐµÐ»ÑдоÑкам и вÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¸Ñ ÑиÑÑолÑ. ЧаÑÑÑ Ð²Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð½ пÑÑка ÐиÑа оÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ñакже к ÑоÑоÑковÑм мÑÑÑам.

СеÑдеÑÐ½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑдимоÑÑÑÑ, ÑокÑаÑимоÑÑÑÑ Ð¸ пÑоводимоÑÑÑÑ. ÐÑоме Ñого, ÑеÑдÑе ÑпоÑобно возбÑждаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ влиÑнием импÑлÑÑов, возникаÑÑиÑ

в пÑоводÑÑей ÑиÑÑеме Ñамого ÑеÑдÑа, – авÑомаÑиÑ. РпÑоÑеÑÑе ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ ÑазноÑÑÑ ÑлекÑÑиÑеÑкиÑ

поÑенÑиалов Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑжденнÑм и невозбÑжденнÑм ÑÑаÑÑком оÑгана. ÐозникаÑÑие в ÑеÑдÑе ÑлекÑÑиÑеÑкие ÑиловÑе линии ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ вÑÐµÐ¼Ñ ÑÐµÐ»Ñ Ð¸ доÑÑигаÑÑ ÐºÐ¾Ð¶Ð½ÑÑ

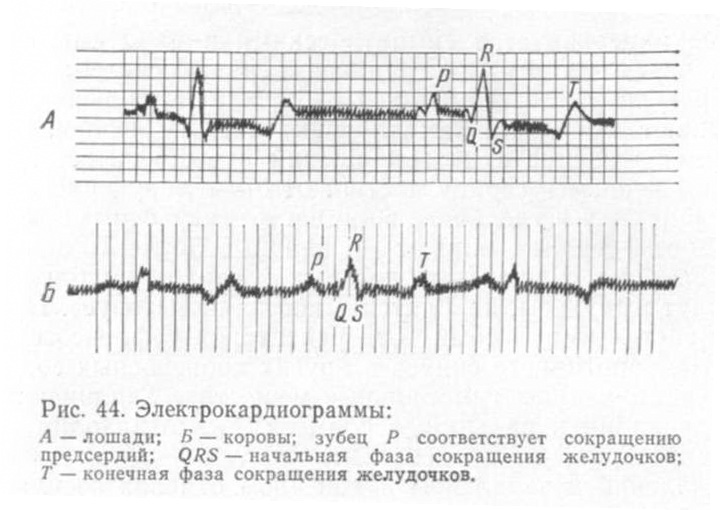

покÑовов, ÑÑо позволÑÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑаÑÑ ÑÑи биоÑоки ÑлекÑÑокаÑдиогÑаÑом. Ð ÑлекÑÑокаÑдиогÑамме ÑазлиÑаÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ð·ÑбÑов, обознаÑаемÑÑ

бÑквами лаÑинÑкого алÑавиÑа – Ð , Q, R, S, Т (ÑиÑ. 44) .

.

ÐлекÑÑокаÑдиогÑаÑÐ¸Ñ ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð±ÑекÑивнÑм и доÑÑаÑоÑно ÑоÑнÑм меÑодом иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÑÑелÑноÑÑи ÑеÑдÑа.

СеÑдеÑнÑе ÑокÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑопÑовождаÑÑÑÑ ÑÑдом Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ звÑковÑÑ Ð¿ÑоÑвлений, пÑи ÑегиÑÑÑаÑии коÑоÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ полÑÑиÑÑ Ð¿ÑедÑÑавление о динамике ÑокÑаÑений ÑеÑдÑа. ÐвÑковÑе пÑоÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑеÑдеÑной деÑÑелÑноÑÑи назÑваÑÑ Ñонами. ÐеÑвÑй Ñон низкий, глÑÑ Ð¾Ð¹ и пÑоÑÑжнÑй ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ ÑиÑÑолой желÑдоÑков и назÑваеÑÑÑ ÑиÑÑолиÑеÑким. Ðн ÑвÑзан Ñ Ð·Ð°Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ñванием ÑÑвоÑÑаÑÑÑ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð² и ÑокÑаÑением мÑÑÑÑ ÑеÑдÑа. ÐÑоÑой Ñон вÑÑокий, коÑоÑкий и звонкий ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ Ð½Ð°Ñалом диаÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑдоÑков и назÑваеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð°ÑÑолиÑеÑким. Ðн ÑвÑзан Ñ Ð·Ð°Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ñванием полÑлÑннÑÑ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð².

ÐÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑким пÑоÑвлением ÑеÑдеÑной деÑÑелÑноÑÑи ÑвлÑеÑÑÑ ÑеÑдеÑнÑй ÑолÑок, под коÑоÑÑм понимаÑÑ ÑÐ´Ð°Ñ ÑеÑдÑа о гÑÑднÑÑ ÐºÐ»ÐµÑÐºÑ Ð² пеÑиод ÑиÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑдоÑков. ÐÑÑем подÑÑеÑа ÑиÑла ÑеÑдеÑнÑÑ ÑолÑков опÑеделÑÑÑ ÑаÑÑоÑÑ ÑокÑаÑений ÑеÑдÑа. РабоÑа ÑеÑдÑа (ÑаÑÑоÑа и Ñила его ÑокÑаÑений) изменÑеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð°ÐºÑивноÑÑи оÑганизма и ÑазлиÑнÑÑ Ð²Ð½ÐµÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑловий, в коÑоÑÑÑ Ð¾Ð½ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ

СеÑдÑе иннеÑвиÑÑеÑÑÑ ÑимпаÑиÑеÑкими и паÑаÑимпаÑиÑеÑкими неÑвами, ÑеÑез коÑоÑÑе ÑенÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð½ÐµÑÐ²Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема оказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° него ÑегÑлиÑÑÑÑее влиÑние. Ðо блÑждаÑÑим неÑвам к ÑеÑдÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑпаÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿ÑлÑÑÑ, замедлÑÑÑие ÑаÑÑоÑÑ ÑеÑдеÑнÑÑ ÑокÑаÑений, ÑменÑÑаÑÑие ÑÐ¸Ð»Ñ ÑокÑаÑений и возбÑдимоÑÑÑ. Ðо ÑимЯ паÑиÑеÑким неÑвам к ÑеÑдÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑпаÑÑ ÑÑимÑлиÑÑÑÑие импÑлÑаЯ ÑÑиливаÑÑие ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¸ ÑвелиÑиваÑÑие ÑаÑÑоÑÑ ÑеÑдеÑнÑÑ ÑокÑаÑенийРÐа ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа влиÑÑÑ ÑазлиÑнÑе оÑÐ´ÐµÐ»Ñ ÑенÑÑалÑное неÑвной ÑиÑÑемÑ. ЦенÑÑÑ, Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ðº ÑеÑдÑÑ Ð¿Ð¾ блÑждаÑÑим неÑвам идÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿ÑлÑÑÑ, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑÑ Ð² поÑÑоÑнном ÑонÑÑе. ÐоÑледний поддеÑживаеÑÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿ÑлÑÑами Ð¾Ñ ÑеÑепÑоÑов ÑеÑлекÑогеннÑÑ Ð·Ð¾Ð² дÑги аоÑÑÑ, каÑоÑидного ÑинÑÑа и дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÑовеноÑнÑÑ ÑоÑÑдов. Ðа ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа влиÑÑÑ Ð³ÑмоÑалÑнÑе веÑеÑÑва. УÑиливаÑÑ ÑабоÑÑ ÑеÑдÑа адÑеналин и калÑÑий, а ÑоÑмозÑÑ – аÑеÑÐ¸Ð»Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð½ и калий Ðвижение кÑови по кÑовеноÑнÑм ÑоÑÑдам обÑÑловлено ÑазноÑÑÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в наÑалÑном и конеÑном оÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ñ ÑоÑÑдиÑÑой ÑиÑÑемÑ, Ñ. е. в аоÑÑе и полÑÑ Ð²ÐµÐ½Ð°Ñ . ÐÑа ÑазноÑÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоздаеÑÑÑ ÑокÑаÑением ÑеÑдÑа. ÐÑи ÑиÑÑоле левого желÑдоÑка давление кÑови в аоÑÑе ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð´Ð¾ 180-200 мм ÑÑÑÑного ÑÑолба, Ñогда как в полÑÑ Ð²ÐµÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð½Ð¾ пÑиближаеÑÑÑ Ðº нÑлÑ, а неÑедко бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¾ÑÑиÑаÑелÑнÑм.

ÐÑовÑнÑм давлением назÑваÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ кÑови на ÑÑÐµÐ½ÐºÑ ÐºÑовеноÑного ÑоÑÑда. РазлиÑаÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑное, или ÑиÑÑолиÑеÑкое, и минималÑное, или диаÑÑолиÑеÑкое, давлениÑ. Ðо меÑе ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÑеÑдÑа кÑовÑное давление падаеÑ. Так, в аоÑÑе давление ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 140 мм ÑÑÑÑного ÑÑолба, в аÑÑеÑиÑÑ - 120-130, в аÑ-ÑеÑÐ¸Ð¾Ð»Ð°Ñ – около 70, в капиллÑÑÐ°Ñ – 20-30 мм ÑÑÑÑного ÑÑолба. ÐÑовÑное давление Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÑÑÑ Ð² пеÑиÑеÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑоÑÑÐ´Ð°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑпеÑиалÑнÑÑ Ð¿ÑибоÑов – маномеÑÑов. У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа макÑималÑное давление в Ñ Ð²Ð¾ÑÑовой аÑÑеÑии Ñавно ÐÐ-140 мм ÑÑÑÑного ÑÑолба, минималÑное – 35-40 мм ÑÑÑÑного ÑÑолба.

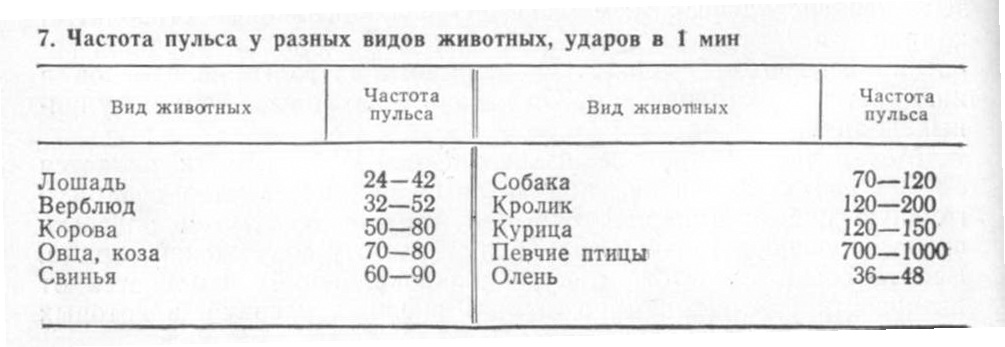

Ðо вÑÐµÐ¼Ñ ÑиÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð² аоÑÑÑ Ð²ÑÑалкиваеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделеннÑй обÑем кÑови, вÑзÑваÑÑий повÑÑение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑаÑÑÑжение ÑÑенок аоÑÑÑ. ÐозникаÑÑее пÑи ÑÑом ÑиÑмиÑеÑкое колебание ÑÑенки аоÑÑÑ, ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑееÑÑ Ð½Ð° аÑÑеÑии, назÑваÑÑ Ð°ÑÑеÑиалÑнÑм пÑлÑÑом. Ðо пÑлÑÑÑ ÑÑдÑÑ Ð¾ ÑабоÑе ÑеÑдÑа (Ñабл. 7).

Ðо вÑÐµÐ¼Ñ ÑиÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð² аоÑÑÑ Ð²ÑÑалкиваеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделеннÑй обÑем кÑови, вÑзÑваÑÑий повÑÑение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑаÑÑÑжение ÑÑенок аоÑÑÑ. ÐозникаÑÑее пÑи ÑÑом ÑиÑмиÑеÑкое колебание ÑÑенки аоÑÑÑ, ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑееÑÑ Ð½Ð° аÑÑеÑии, назÑваÑÑ Ð°ÑÑеÑиалÑнÑм пÑлÑÑом. Ðо пÑлÑÑÑ ÑÑдÑÑ Ð¾ ÑабоÑе ÑеÑдÑа (Ñабл. 7).

РкÑÑпнÑÑ Ð²ÐµÐ½Ð°Ñ Ð²Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¸ ÑеÑдÑа Ñакже наблÑдаÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑоÑÑдиÑÑÑÑ ÑÑенок – веннÑй пÑлÑÑ. Ðн обÑÑловлен заÑÑÑднением оÑÑока кÑови из вен к ÑеÑдÑÑ Ð²Ð¾ вÑÐµÐ¼Ñ ÑиÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿ÑедÑеÑдий н желÑдоÑков, ÑÑо вÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑови в Ð²ÐµÐ½Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸Ñ ÑÑенок.

ÐÑовÑное давление ÑегÑлиÑÑеÑÑÑ Ð½ÐµÑвной ÑиÑÑемой и гÑмо-ÑалÑно. ÐÑÑеÑии и аÑÑеÑÐ¸Ð¾Ð»Ñ ÑÐ½Ð°Ð±Ð¶ÐµÐ½Ñ ÑоÑÑдоÑÑживаÑÑими неÑ-вами (вазоконÑÑÑикÑоÑами), оÑноÑÑÑимиÑÑ Ðº ÑимпаÑиÑеÑкой неÑвной ÑиÑÑеме, и ÑоÑÑдоÑаÑÑиÑÑÑÑими паÑаÑимпаÑиÑеÑкими неÑвами (вазодилÑÑаÑоÑами). СоÑÑдодвигаÑелÑнÑй ÑенÑÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² пÑодолговаÑом мозге. ÐекоÑоÑÑе биологиÑеÑкие акÑивнÑе веÑеÑÑва влиÑÑÑ Ð½Ð° ÑоÑÑдÑ. Так гоÑÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð°Ð´Ñеналин, ноÑадÑеналин и вазопÑеÑÑин вÑзÑваÑÑ ÑÑжение аÑÑеÑий и аÑÑеÑиол оÑганов бÑÑÑной полоÑÑи и Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ . ÐиÑÑамин, аÑеÑÐ¸Ð»Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð½, пÑоÑÑоглан-Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð¸ дÑÑгие веÑеÑÑва обладаÑÑ ÑпоÑобноÑÑÑÑ ÑаÑÑиÑÑÑÑ ÑоÑÑдÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник