Физиология сосудов лекция по физиологии

Лекция на тему: «Физиология сосудов. Общие законы гемодинамики. Функциональная система АД»

Классификация сосудов С позиции функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяют на несколько групп: 1. Упруго-растяжимые (амортизирующие) – аорта с крупными артериями в большом круге кровообращения, легочная артерия с ее ветвями – в малом круге, т. е. сосуды эластического типа. 2. Сосуды сопротивления (резистивные сосуды) – артериолы, в том числе и прекапиллярные сфинктеры, т. е. сосуды с хорошо выраженным мышечным слоем. 3. Обменные (капилляры) – сосуды, обеспечивающие обмен газами и другими веществами между кровью и тканевой жидкостью. 4. Шунтируюшие (артериовенозные анастомозы) – сосуды, обеспечивающие «сброс» крови из артериальной в венозную систему сосудов, минуя капилляры. 5. Емкостные – вены, обладающие высокой растяжимостью. Благодаря этому в венах содержится 75 -80% крови

Упруго-растяжимые (амортизирующие) сосуды Специфическая функция этих сосудов – поддержание движущей силы кровотока в диастолу желудочков сердца. Здесь сглаживается перепад давления между систолой, диастолой и покоем желудочков за счет эластических свойств стенки сосудов. В результате в период покоя давление в аорте поддерживается на уровне 80 мм. рт. ст. , что стабилизирует движущую силу, при этом эластические волокна стенок сосудов отдают накопленную во время систолы потенциальную энергию сердца и обеспечивают непрерывность тока крови и давление по ходу кровеносного русла.

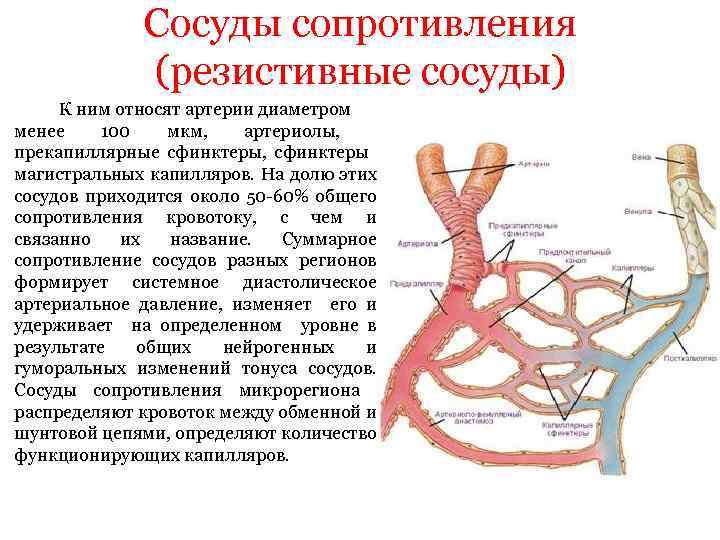

Сосуды сопротивления (резистивные сосуды) К ним относят артерии диаметром менее 100 мкм, артериолы, прекапиллярные сфинктеры, сфинктеры магистральных капилляров. На долю этих сосудов приходится около 50 -60% общего сопротивления кровотоку, с чем и связанно их название. Суммарное сопротивление сосудов разных регионов формирует системное диастолическое артериальное давление, изменяет его и удерживает на определенном уровне в результате общих нейрогенных и гуморальных изменений тонуса сосудов. Сосуды сопротивления микрорегиона распределяют кровоток между обменной и шунтовой цепями, определяют количество функционирующих капилляров.

Обменные сосуды – капилляры В среднем диаметр многих капилляров составляет 3 -5 мкм, длина – 750 мкм. В условиях покоя часть капилляров закрыта, а часть является «дежурными» капиллярами. Одним из факторов, определяющим возможности транскапиллярного обмена, является проницаемость капиллярной стенки для различных веществ, мигрирующих из крови в ткань и наоборот. Капилляры представляют собой трубку, стенка которых состоит из однослойного эпителия и базилярной мембраны. Мышечные элементы отсутствуют. Выделяют три типа капилляров по строению стенки: 1. Сплошные (соматические) капилляры 2. 3. Окончатые (висцеральные) капилляры Несплошные (синусоидные) капилляры

Шунтирующие сосуды Относят артериоловенулярные анастомозы. Их функции – шунтирование кровотока. Истинные анатомические шунты есть не во всех органах. Наиболее типичны эти шунты для кожи: при необходимости уменьшить теплоотдачу кровоток по системе капилляров прекращается и кровь (тепло) сбрасывается по шунтам из артериальной системы в венозную.

Емкостные (аккумулирующие) сосуды Функции этих сосудов связаны со способностью изменять свою емкость, что обусловлено рядом морфологических и функциональных особенностей емкостных сосудов. емкости одного отдела влияет на объем крови в другом, поэтому изменение емкости вен влияют на распределение крови во всей системе кровообращения, в отдельных регионах и микрорегионах. Они регулируют наполнение сердечного насоса, и следовательно, сердечный выброс.

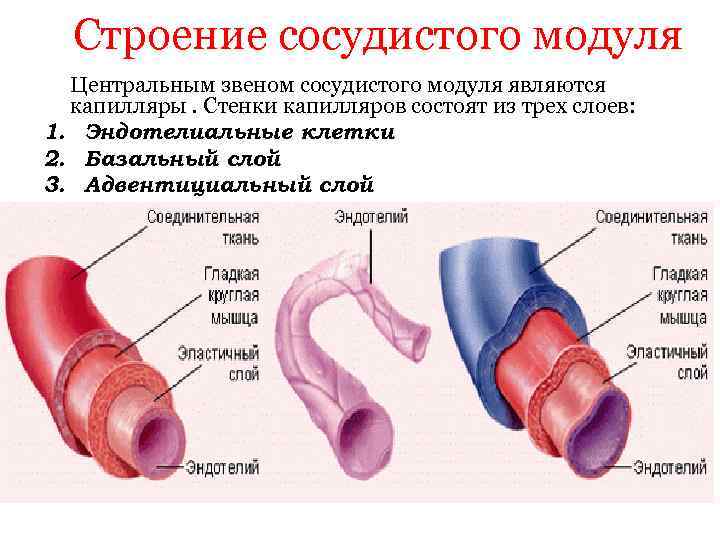

Строение сосудистого модуля Центральным звеном сосудистого модуля являются капилляры. Стенки капилляров состоят из трех слоев: 1. Эндотелиальные клетки 2. Базальный слой 3. Адвентициальный слой

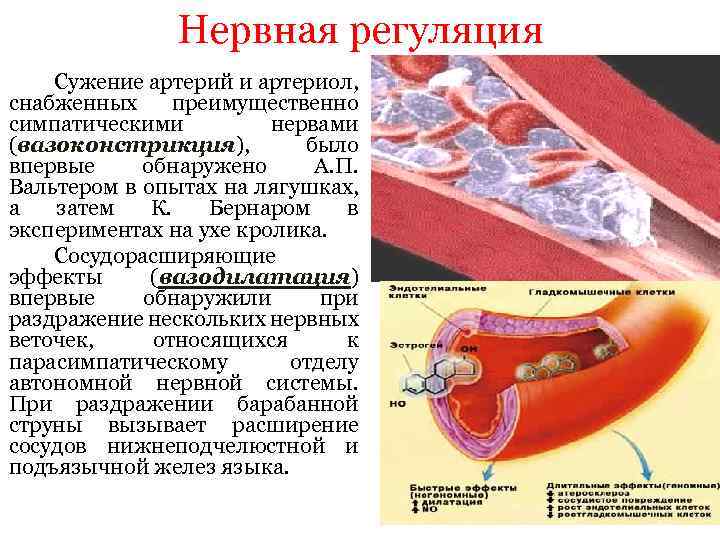

Нервная регуляция Сужение артерий и артериол, снабженных преимущественно симпатическими нервами (вазоконстрикция), было впервые обнаружено А. П. Вальтером в опытах на лягушках, а затем К. Бернаром в экспериментах на ухе кролика. Сосудорасширяющие эффекты (вазодилатация) впервые обнаружили при раздражение нескольких нервных веточек, относящихся к парасимпатическому отделу автономной нервной системы. При раздражении барабанной струны вызывает расширение сосудов нижнеподчелюстной и подъязычной желез языка.

Классический опыт Бернара А — влияние симпатического нерва (опыт К. Бернара): I — результат десимпатизации, II — результат раздражения периферического конца перерезанного симпатического нерва; Б — нервная регуляция просвета сосуда: а — сосудосуживающие симпатические нервы (адренергические), б —сосудорасширяющие нервы; В — гуморальная регуляция просвета мелких сосудов; 1 — стимулятор, 2 — симпатический ганглий, 3 — норадреналин, ангиотензин, вазопрессин и др. , 4 — СО 2, молочная кислота, гистамин, брадикинин и др.

Теории Бейлиса и Орбели Одни и те же заднекорешковые волокна передают импульсы в обоих направлениях: одна веточка каждого волокна идет к рецептору, а другая – к кровеносному сосуду. Рецепторные нейроны, тела которых находятся в спинномозговых узлах, обладают двоякой функцией: передают афферентные импульсы в спинной мозг и эфферентные импульсы к сосудам. Передача импульсов в двух направлениях возможна потому, что афферентные волокна, как и все остальные нервные волокна обладают двусторонней проводимостью ( «аксон – рефлекс» )

Гуморальная регуляция сосудосуживающе вещества: Адреналин – гормон мозгового вещества надпочечников: сужает артерии кожи, органов пищеварения в низких концентрациях расширяет сосуды мозга, сердца и скелетных мышц. Норадреналин – гормон мозгового вещества надпочечников по своему действию близок к адреналину, но его действие более выражено и продолжительно. Вазопрессин – гормон, образующийся в нейронах супраоптического ядра гипоталамуса, накапливающийся и превращающийся в активную форму в задней доле гипофиза, действует на артериолы. Серотонин – вырабатывается клетками стенки кишки, клетками некоторых участков головного мозга. Ангиотензин II – образуется из ангиотензина I под влиянием ангиотензинпревращающего фермента.

Гуморальная регуляция Сосудорасширяющие вещества: Гистамин – образуется в стенке желудка, кишечника, других органов, расширяет артериолы. Ацетилхолин – медиатор парасимпатических нервов и симпатических вазодилататоров, расширяет артерии и вены. Брадикинин – выделен из экстрактов органов поджелудочной железы, легких, образуется при расщеплении одного из глобулинов плазмы крови, расширяет сосуды скелетных мышц, сердца, спинного и головного мозга, слюнных и потовых желез. Простагландины – образуются во многих органах и тканях, оказывают местное сосудорасширяющее действие. Угольная кислота – расширяет сосуды мозга.

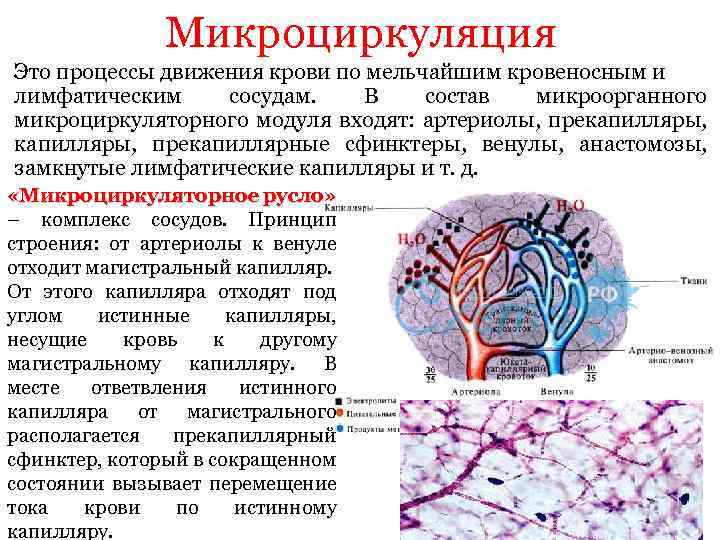

Микроциркуляция Это процессы движения крови по мельчайшим кровеносным и лимфатическим сосудам. В состав микроорганного микроциркуляторного модуля входят: артериолы, прекапилляры, прекапиллярные сфинктеры, венулы, анастомозы, замкнутые лимфатические капилляры и т. д. «Микроциркуляторное русло» – комплекс сосудов. Принцип строения: от артериолы к венуле отходит магистральный капилляр. От этого капилляра отходят под углом истинные капилляры, несущие кровь к другому магистральному капилляру. В месте ответвления истинного капилляра от магистрального располагается прекапиллярный сфинктер, который в сокращенном состоянии вызывает перемещение тока крови по истинному капилляру.

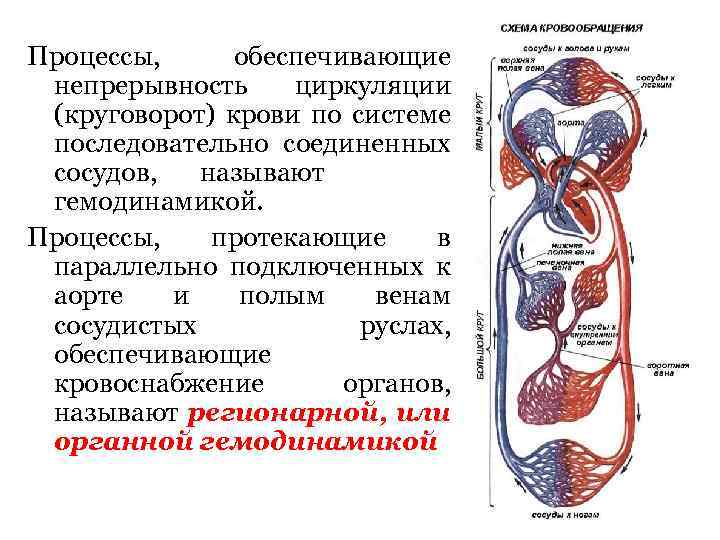

Процессы, обеспечивающие непрерывность циркуляции (круговорот) крови по системе последовательно соединенных сосудов, называют гемодинамикой. Процессы, протекающие в параллельно подключенных к аорте и полым венам сосудистых руслах, обеспечивающие кровоснабжение органов, называют регионарной, или органной гемодинамикой

Q Объемная скорость кровотока Это объём крови, протекающий через поперечное сечение сосуда в единицу времени (мл/мин). Самая высокая объёмная скорость кровотока в капиллярах. Для расчета величины сопротивления току крови на определенном участке сосудистой сети можно использовать формулу Пуазейля Сопротивление току крови тем больше, чем больше ее вязкость, чем больше длина сосуда по которому течет кровь, и чем меньше радиус этого сосуда. Это отражает второе уравнение Пуазейля.

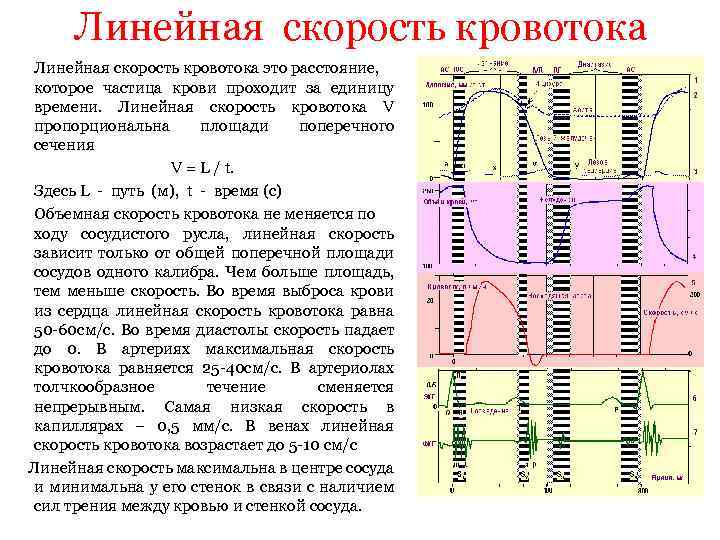

Линейная скорость кровотока это расстояние, которое частица крови проходит за единицу времени. Линейная скорость кровотока V пропорциональна площади поперечного сечения V = L / t. Здесь L – путь (м), t – время (c) Объемная скорость кровотока не меняется по ходу сосудистого русла, линейная скорость зависит только от общей поперечной площади сосудов одного калибра. Чем больше площадь, тем меньше скорость. Во время выброса крови из сердца линейная скорость кровотока равна 50 -60 см/с. Во время диастолы скорость падает до 0. В артериях максимальная скорость кровотока равняется 25 -40 см/с. В артериолах толчкообразное течение сменяется непрерывным. Самая низкая скорость в капиллярах – 0, 5 мм/с. В венах линейная скорость кровотока возрастает до 5 -10 см/с Линейная скорость максимальна в центре сосуда и минимальна у его стенок в связи с наличием сил трения между кровью и стенкой сосуда.

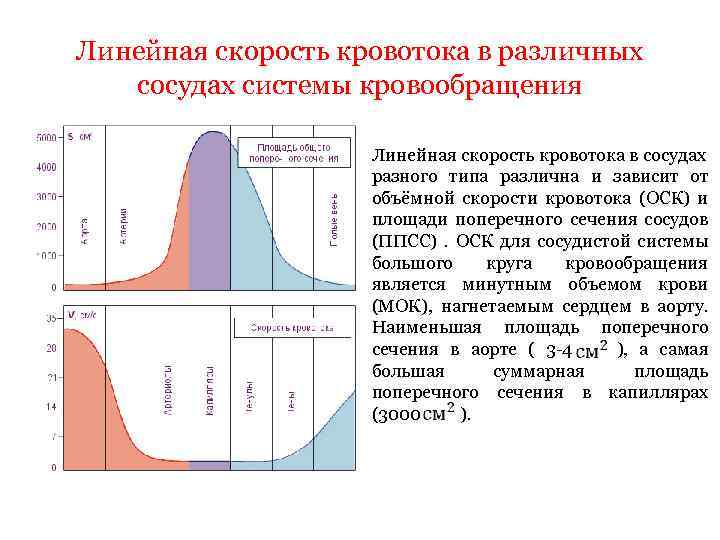

Линейная скорость кровотока в различных сосудах системы кровообращения Линейная скорость кровотока в сосудах разного типа различна и зависит от объёмной скорости кровотока (ОСК) и площади поперечного сечения сосудов (ППСС). ОСК для сосудистой системы большого круга кровообращения является минутным объемом крови (МОК), нагнетаемым сердцем в аорту. Наименьшая площадь поперечного сечения в аорте ( 3 -4 ), а самая большая суммарная площадь поперечного сечения в капиллярах (3000 ).

Функциональная система артериального давления ФС, поддерживающая АД – это динамическая, саморегулирующаяся организация, где все элементы которой взаимосвязаны, взаимообусловлены и направлены на достижение полезного приспособительного результата: систолическое давление в пределах 130 мм. рт. ст, а диастолическое в пределах 80 мм. рт. ст.

Структура ФС, поддерживающей АД 1) Полезный приспособительный результат (систолическое давление в пределах 130 мм. рт. ст, а диастолическое -80 мм. рт. ст. ); 2) Рецепторы(барорецепторы); 3) Обратная афферентация (нервный и гуморальный путь); 4) Нервный центр (сосудодвигательный, гипоталамус, кора больших полушарий); 5) Исполнительные механизмы (поведенческая, вегетативная и гуморальная; вегетативная и гуморальная регуляция направлены на изменение работы сердца, тонуса сосудов, депонирование крови, регионарное перераспределение, кровеобразование и кроверазрушение).

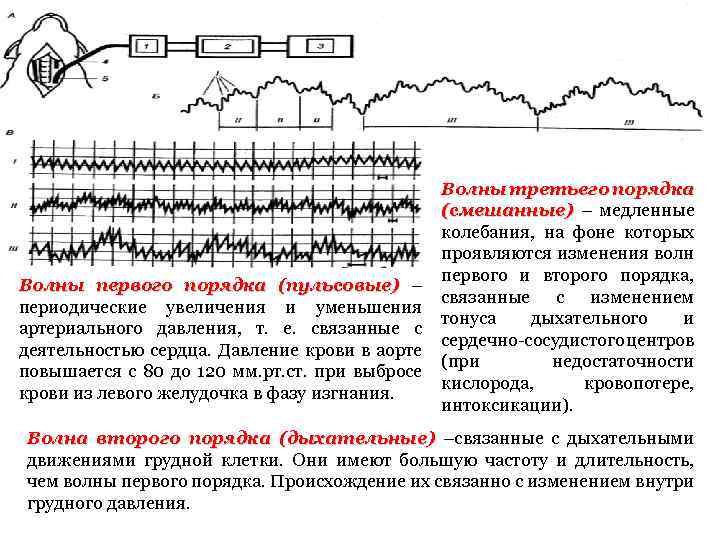

Волны первого порядка (пульсовые) – периодические увеличения и уменьшения артериального давления, т. е. связанные с деятельностью сердца. Давление крови в аорте повышается с 80 до 120 мм. рт. ст. при выбросе крови из левого желудочка в фазу изгнания. Волны третьего порядка (смешанные) – медленные колебания, на фоне которых проявляются изменения волн первого и второго порядка, связанные с изменением тонуса дыхательного и сердечно-сосудистого центров (при недостаточности кислорода, кровопотере, интоксикации). Волна второго порядка (дыхательные) –связанные с дыхательными движениями грудной клетки. Они имеют большую частоту и длительность, чем волны первого порядка. Происхождение их связанно с изменением внутри грудного давления.

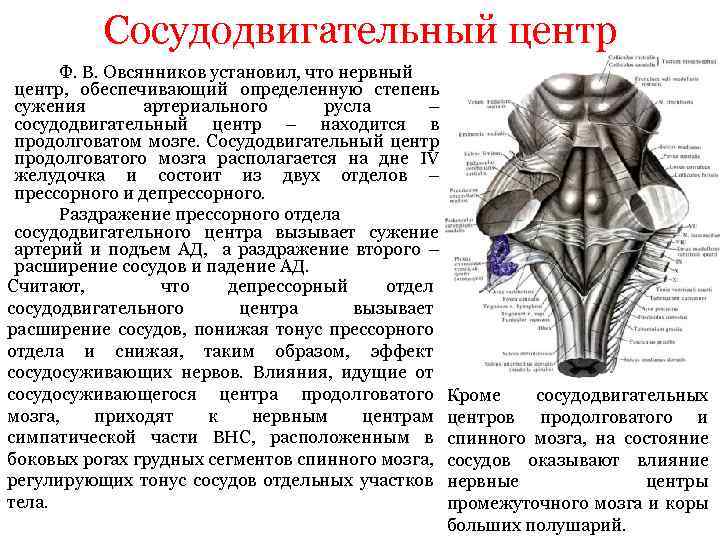

Сосудодвигательный центр Ф. В. Овсянников установил, что нервный центр, обеспечивающий определенную степень сужения артериального русла – сосудодвигательный центр – находится в продолговатом мозге. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга располагается на дне IV желудочка и состоит из двух отделов – прессорного и депрессорного. Раздражение прессорного отдела сосудодвигательного центра вызывает сужение артерий и подъем АД, а раздражение второго – расширение сосудов и падение АД. Считают, что депрессорный отдел сосудодвигательного центра вызывает расширение сосудов, понижая тонус прессорного отдела и снижая, таким образом, эффект сосудосуживающих нервов. Влияния, идущие от сосудосуживающегося центра продолговатого мозга, приходят к нервным центрам симпатической части ВНС, расположенным в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга, регулирующих тонус сосудов отдельных участков тела. Кроме сосудодвигательных центров продолговатого и спинного мозга, на состояние сосудов оказывают влияние нервные центры промежуточного мозга и коры больших полушарий.

Механизмы быстрого реагирования Это регуляция АД с помощью изменения работы сердца и изменения тонуса сосудов (срабатывает в течении нескольких секунд). При повышении АД тормозится работа сердца, снижается просвет сосудов и они расширяются, в результате АД снижается до оптимальных величин. При понижении АД усиливается работа сердца, суживаются сосуды, в результате давление стабилизируется. При повышении АД снижается тонус емкостных сосудов, что ведет к задержке крови в венах, снижению притока крови к сердцу и снижению выбросу крови сердцем. При понижении АД – противоположные эффекты.

Механизмы небыстрого реагирования – средние по скорости развития реакции (минуты) 1) Изменение скорости кровотока транскапиллярного перехода жидкости; 2) Увеличение или уменьшение объема депонированной крови; 3) Изменение миогенного тонуса сосудов; 4) Изменение количества выработки ангиотензина.

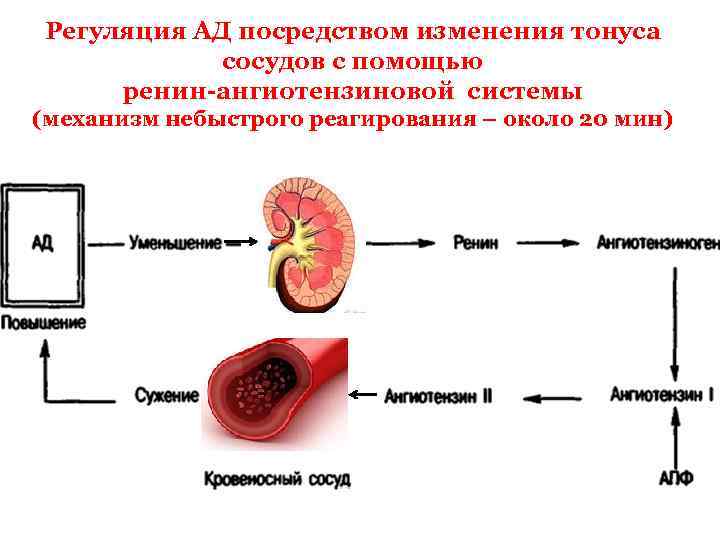

Регуляция АД посредством изменения тонуса сосудов с помощью ренин-ангиотензиновой системы (механизм небыстрого реагирования – около 20 мин)

Механизмы медленного реагирования – это регуляция системного АД с помощью изменения количества выводимой из организма воды При увеличении количества воды в организме АД возрастает, а при уменьшении – АД снижается. 1) Фильтрационное давление в почечных клубочках определяет количество первичной мочи. При повышении АД растет и фильтрационное давление, что ведет к возрастанию объема фильтрата в почечных клубочках и наоборот; 2) Гормональная регуляция АДГ- участвует посредством изменения количества выводимой из организма воды в случае значительного его падения. При снижении кровяного давления выброс АДГ возрастает, выделение жидкости уменьшается и это способствует повышению АД. Альдостерон – участвует за счет изменения объема диуреза и за счет повышения тонуса симпатической нервной системы. Натрийуретические гормоны (антагонисты альдостерона в отношении Na⁺) – способствуют выведению Na⁺.

Спасибо за внимание!

Источник

Из

курса анатомии и гистологии Вам хорошо

известно строение сосудов и их

классификация. В физиологии принято

сосуды подразделять в зависимости от

их функционального назначения. Исходя

из этих принципов, все сосуды мы делим

на эластические

– это аорта,

легочная артерия и другие крупные

сосуды. Мышечные

– средние

и мелкие артерии. Резистивные

(сосуды

сопротивления) – концевые артерии,

артериолы.

Обменные –

капилляры и емкостные

– вены и

венулы.

Движение крови по

сосудам подчиняется некоторым

закономерностям, в основе которых

используются, известные Вам, законы

гидродинамики. По отношению к кровеносным

сосудам мы их называем законами

гемодинамики. К факторам, которые

определяют особенности гемодинамики,

относят: давление, сопротивление и

скорость. Возможность кровообращения

также зависит от диаметра и длины

сосуда, а также состояния крови,

протекающей в нем (состав крови, вязкость

и другие).

К

особенностям

кровотока

относят: одностороннее движение крови

по сосудам, его непрерывность, ламинарность

и турбулентность потока.

Одностороннее

движение крови по сосудам –

обеспечивается разностью давления в

начале и в конце сосудистой системы. В

начальном отделе системы кровообращения

оно равняется около 120-150 мм рт.ст., а в

конечном – в венах, впадающих в сердце

– 5,0 – 0,0 мм рт.ст.

Непрерывность

кровотока – связана

с эластичностью сосудов, когда кровь

выбрасывается сердцем в аорту (обладает

эластичностью), то весь ее объем не может

сразу пройти по сосудам. Большая часть

крови остается на время в расширенном

(благодаря эластичности) участке аорты,

а позже (во время диастолы сердца)

покидает его в связи с сокращением мышц

стенки аорты. Чем эластичнее будет

аорта, и другие крупные артерии, тем

лучше осуществляется непрерывность

кровотока. И, наоборот, при потере

эластичности (с возрастом, при склерозе

и других поражениях сосудов), непрерывность

кровотока нарушается.

Ламинарный

и турбулентный

характер движения крови по сосудам.

Ламинарный кровоток – это движение

крови отдельными слоями параллельно

оси сосуда (осуществляется почти во

всех сосудах). Турбулентный кровоток

– с завихрениями крови – возникает в

местах разветвлений и сужений, в участках

изгибов и пережатий сосудов.

Основные

показатели работы сосудов: скорость,

давление, пульс.

Различают и определяют следующие виды

скорости движения крови по сосудам.

Объемная

скорость –

количество крови, протекающей через

полперечное сечение сосуда за единицу

времени. Она выражается в мл/мин и

зависит от разности давления в начале

и в конце сосудистой системы, от

сопротивления току крови. Ее величина

зависит от состояния органа (например,

при мышечной работе объемная скорость

кровотока в них возрастает в десятки

раз). Определяется эта скорость методом

реографии, с которым Вы подробно

познакомитесь на наших практических

занятиях.

Линейная

скорость –

расстояние, которое проходит частица

крови за единицу времени. Определяется

в м/с и составляет в норме: в аорте – 0,5

–1,0 м/с, крупных артериях – до 0,5 м/с, в

венах – 0,25 м/с, капиллярах – 0,05 м/с.

Методы измерения: прямые – введение

красок и различных веществ и непрямые

– ультразвуковые (познакомитесь с ними

на занятиях).

Скорость

кругооборота

– время прохождения крови по кругам

кровообращения. В норме от 14 до 20 с.

Определяют радиактивными методами.

Давление

крови –

сила, с которой кровь давит на стенки

сосуда, она зависит от работы сердца,

сопротивления сосудов, их диаметра и

длины, вязкости крови. Максимальное

(или систолическое)

давление, регистрируется во время

систолы сердца. В среднем в плечевой

артерии его величина от 100 до 130 мм рт.ст.

В последние годы наметилась тенденция

к увеличению этого давления у практически

здоровых детей даже в школьном возрасте.

Его величина преимущественно зависит

от работы сердца. Минимальное

(или диастолическое)

давление характеризуется величиной,

регистрируемой во время диастолы. В

норме оно составляет в среднем около

65-90 мм рт.ст. При его изменении, как

правило, судят о состоянии (тонусе)

сосудистой стенки. Пульсовое

давление –

это разница (математическая) между

величиной систолического и диастолического

давления. Наиболее велика его величина

в артериях вблизи сердца. Чем дальше от

сердца, тем пульсовая разница давления

уменьшается и, начиная с артериол, она

исчезает. Среднединамическое

давление –выражает

энергию, с которой движется кровь, оно

обеспечивает движение крови по сосудам

и является средней результирующей всех

колебаний давления по ходу сосудистой

системы. Его величина меньше систолического,

но больше диастолического и составляет

в норме от 90 до 100 мм рт.ст. С методами

определения всех видов давления Вы

ознакомитесь на наших практических

занятиях.

По мере продвижения

крови по сосудам давление меняется.

Если в аорте оно составляет 120-130 мм

рт.ст, то в артериях – 100-120 мм рт.ст, в

артериолах – 40-80 мм рт.ст., капиллярах

– 20-40 мм рт.ст, в венах – 5-10 мм рт.ст. и

вплоть до 0 мм рт.ст в полых венах.

Артериальный

пульс – или

толчок, колебание артериальной стенки,

обусловленное систолическим повышением

давления в артериях. Пульсовая волна

возникает в аорте, когда в ней резко

повышается давление и стенка ее

растягивается. Эта волна распространяется

со скоростью от 3 до 15 м/с от аорты до

артериол. Ее можно зарегистрировать на

крупных, поверхностно расположенных

артериях, пальпаторно или графически

(сфигмограмма).

При пальпаторном исследовании это надо

делать на двух руках одновременно (руки

на уровне сердца) и в одном и том же

положении пациента от первоначального

исследования. Если разницы не обнаружится,

то можно исследование пульса далее

проводить на одной руке (при разнице

пульса на той и другой руке его называют

– разный,

может быть

при стенозе митрального клапана,

аневризме).

На

сфигмограмме различают: подъем –

анакроту

(соответствует систоле желудочков),

спадение кривой – катакроту

(соответствует в самом начале медленному

изгнанию крови из желудочков, остальная

часть – диастола желудочков), дикроту

– на катакроте

есть дикротический подъем, обусловлен

возвратом крови к сердцу во время

диастолы и ударом ее о полулунные

клапаны.

Клиническая

характеристика пульса

складывается из ряда показателей.

Частота –

количество ударов в минуту. В норме

составляет от 60 до 80. По частоте пульс

бывает – частый

(тахикардия)

может иметь место при повышении

температуры, при физической нагрузке.

Если температура тела у взрослых

увеличивается на 1 градус, то частота

пульса возрастает на 8-10 ударов, а у детей

– на 15-20 ударов в минуту. Редкий

(брадикардия) пульс

встречается у спортсменов, у тренированных

людей. Частота пульса меняется с

возрастом: у новорожденных –130-140 ударов

в минуту, в 1 год – 120-130, в 7 лет – 90-100.

Определяется пальпаторно и на сфигмограмме.

Ритм

пульса –

определяется пальпаторно и графически.

При одинаковых интервалах между

пульсовыми волнами – пульс ритмичный

(регулярный), при разных интервалах –

неритмичный

(не регулярный,

аритмичный). Аритмия может возникнуть

у практически здоровых людей при

интенсивной мышечной нагрузке, термальных

процедурах.

Скорость

пульса –

это интенсивность, с которой повышается

давление в артерии во время подъема

пульсовой волны и вновь снижается во

время спада (лучше всего определять на

сфигмограмме). Различают быстрый

пульс (может быть при физической работе,

недостаточности аортального клапана)

и медленный

пульс

(наблюдается при обмороке, при сужении

устья аорты).

Высота

пульса –

определяется по сфигмограмме. Высокий

пульс (он

же быстрый) и низкий

пульс (он же медленный).

Напряжение

пульса –

определяется пальпаторно, это силы или

степень сопротивления сосудистой стенки

сдавливанию ее пальцами. Различают

твердый и

мягкий

пульс. По степени напряжения можно

приблизительно судить о величине

максимального кровяного давления. Чем

оно выше, тем пульс напряженнее.

Наполнение

пульса –

складывается из величины высоты пульса

и его напряжения. Чем больше систолическое

давление, плюс объем крови и высота

пульса, тем сильнее наполнение. Такой

пульс называют полным.

Если пульс малый по величине, он, как

правило, является и пустым.

При массивном кровотечении, коллапсе,

шоке пульс может стать нитевидным.

Капиллярный

кровоток и его особенности. Кровоток

в этом отделе кровообращения обеспечивает

его ведущую функцию – обмен между кровью

и тканями. Вот почему главное звено в

этой системе – капилляры, называют

обменными сосудами. Их функция тесно

связана с сосудами, из которых они

начинаются – артериолами и сосудами,

в которые они переходят – венулами.

Существуют прямые артериовенозные

анастомозы, соединяющие их, минуя

капилляры. Если к этой группе сосудов

добавить еще и лимфокапилляры, то все

это вместе составит то, что именуется

системой микроциркуляции.

Это самое главное звено системы

кровообращения. Именно в нем происходят

те нарушения, которые являются причиной

основной массы заболеваний. Основу этой

системы составляют капилляры. В норме,

в покое открыто только 25-35% капилляров,

если раскроются сразу многие из них, то

происходит кровоизлияние в капилляры

и организм может даже погибнуть от

внутренней кровопотери, так как кровь

скапливается в капиллярах и не поступает

к сердцу.

Капилляры проходят

в межклеточных промежутках и, поэтому

обмен веществ идет между кровью и

межклеточной жидкостью. Факторы, которые

этому способствуют: разница гидростатического

давления в начале и в конце капилляра

( 30-40 мм рт.ст. и 10 мм рт.ст.), скорость

движения крови (0,05 м/с), давление фильтрации

(разница между гидростатическим давлением

в межклеточной жидкости – 15 мм рт.ст.)

и давлением реабсорбции (разница между

гидростатическим давлением в венозном

конце капилляра и онкотическим давлением

в межклеточной жидкости – 15 мм рт.ст.).

Если эти соотношения изменяются, то

жидкость идет преимущественно в том

или ином направлении. Именно это лежит

в основе, например, развития отека, когда

давление фильтрации превосходит давление

реабсорбции (белковое голодание).

Есть

такое понятие как «капиллярный

пульс» (или

пульс Квинке), это вообще-то псевдопульс,

он связан с ритмическими колебаниями

при расширении мелких артерий во время

систолы желудочков (его иногда нетрудно

заметить при тепловых процедурах –

после бани, парной, сауны, если приложить

к губам стекло, то видна пульсация мелких

сосудов). Такой пульс чаще всего является

признаком патологии (аортальной

недостаточности, тиреотоксикоза).

Венозный

кровоток –

вены являются емкостными сосудами, в

них находится до 70-80% крови, они обладают

большой растяжимостью и относительно

низкой эластичностью. Их внутренняя

поверхность снабжена клапанами (за

исключением мелких вен, вен воротной

системы и полых вен), которые способствуют

току крови к сердцу, препятствуют ее

обратному движению и предохраняют

сердце от излишней затраты энергии на

преодоление колебательных движений

крови. Несмотря на то, что давление в

венах достаточно низко, кровь, как

известно, по ним движется сравнительно

быстро. В основе этого лежат следующие

механизмы: разность давления в артериальном

и венозном конце системы кровообращения,

остаточная сила сердца, присасывающее

действие грудной клетки (дыхательный

насос), сокращение скелетных мышц

(мышечный насос) и работа диафрагмы.

Колебания

давления и объема в венах за время

одного сердечного цикла, связанные с

динамикой оттока крови в правое предсердие

в разные фазы систолы и диастолы

называются венным

пульсом. Эти

колебания передаются ретроградно, и их

можно обнаружить в крупных, близко

расположенных к сердцу венах – обычно,

полых и яремных. Скорость распространения

пульсовой волны составляет 1-3 м/с.

Происхождение этой пульсовой волны

иное, чем у артериального пульса. Причиной

венного пульса является прекращение

оттока крови из вен к сердцу во время

систолы предсердий и желудочков. В этот

момент ток крови в больших венах

задерживается, а давление в них возрастает.

Этот пульс регистрируют графическим

методом и получаемая кривая получила

название флебограммы.

На ней различают три волны: первая

(обозначается как «а») возникает во

время систолы правого предсердия, в

этот момент отток крови из вен к сердцу

прекращается и, давление в них возрастает.

Когда же предсердие расслаблено, то

кровь снова начинает поступать в его

полость, давление в вене падает и кривая

возвращается к исходному уровню. Однако

вскоре падение прерывается новой волной

(обозначается буквой «с»), по времени

она совпадает с пульсом соседней сонной

артерии и отражает колебание ее стенки.

Толчок сонной артерии сообщается вене

и вызывает в ней возникновение быстро

протекающей волны повышенного давления.

После такого кратковременного подъема

давление продолжает равномерно падать.

Это происходит потому, что кровь

непрерывно оттекает в предсердие,

находящееся в э