Формирование сосудов у эмбриона

Развитие сосудов плода. Первичная система кровообращения эмбриона

Приблизительно в конце пятой недели уже начинает функционировать первичная система кровообращения эмбриона, основными составными компонентами которой являются следующие образования.

1. Эмбриональное сердце, описанное при разборе его начальных стадий развития в предыдущей статье.

2. Артериальный ствол (truncus arteriosus), отходящий от сердца и расширяющийся в его близости в аортальный мешок.

3. Две короткие восходящие (вентральные) аорты (aortae ascendentes), которые отходят от артериального ствола в краниальном направлении, вернее из аортального мешка, и на переднем конце эмбрионального тела образуют дугу, обращенную выпуклостью кпереди. Затем эти аорты поворачиваются на дорсальную сторону тела.

4. Здесь они продолжаются в виде так называемых нисходящих (дорсальных) аорт (aortae descendentes), которые направляются вниз.

Обе аорты затем сливаются в единую нисходящую аорту (aorta descendes), причем это слияние происходит сначала посередине тела и продолжается краниально вплоть до области жаберной кишки (фарингеальной, или глоточной, кишки), а каудально вплоть до хвостовой области в виде так называемой каудальной, хвостовой, артерии (arteria caudalis).

5. От аортального мешка, точнее от коротких восходящих аорт, отходит шесть пар первичных аортальных дуг, которые окружают фарингеальную кишку с боков и идут затем в жаберных дугах; пятая дуга уже с самого начала является рудиментарной и очень скоро полностью исчезает.

Из нисходящей аорты к различным органам эмбрионального тела отходят сначала идущие сегментно дорсальные, латеральные ветви (rami dorsales, laterales et ventrales). Одна из вентральных ветвей представлена пупочно-брыжеечной артерией (arteria omphalomesentrica), являющейся вначале парной и идущей к вентральной стенке тела эмбриона, где она присоединяется к пупочно-кишечному протоку и идет далее в желточный мешок. Из каудального отдела дорсальной аорты берут начало две пупочные артерии (arteriae umbilicales), которые проходят вместе с протоком аллантоиса (ductus allantoideus), направляясь в пуповину.

Первичная венозная система собирает кровь, лишенную кислорода из эмбрионального тела и из экстраэмбриональных областей. Из краниальных отделов тела кровь оттекает по двум идущим параллельно передним кардинальным венам, из каудальных областей — по двум задним кардинальным венам.

На каждой стороне тела задняя кардинальная и передняя кардинальная вены соединяются в общий короткий ствол — общую кардинальную вену, или кувиеров проток, а оба ствола затем, в свою очередь, впадают в венозную пазуху. В эту же венозную пазуху впадают также и пупочно-брыжеечные вены (venae vitellinae), приводящие кровь из желточного кровообращения, а также обе пупочные вены (venae umbilicales), которые на данной стадии развития еще существуют.

Затем эти закладки сосудистой системы в течение шестой и седьмой недель претерпевают сложные изменения, причем возникают взаимоотношения, наблюдаемые у взрослого человека. Основные изменения касаются прежде всего аортальных дуг жаберной области.

– Также рекомендуем “Развитие артериальной сосудистой системы. Этапы формирования аорты плода”

Оглавление темы “Формирование сердечно-сосудистой системы плода”:

1. Формирование предсердий и желудочков сердца. Развитие камер сердца плода

2. Область венозной пазухи сердца плода. Вены сердца эмбриона

3. Область желудочков сердца плода. Формирование луковицы аорты эмбриона

4. Формирование клапанов сердца плода. Развитие перикарда эмбриона

5. Развитие сосудов плода. Первичная система кровообращения эмбриона

6. Развитие артериальной сосудистой системы. Этапы формирования аорты плода

7. Формирование артерий плода. Развитие артериального круга – Вилизиева круга

8. Развитие венозной системы плода плода. Формирование вен эмбриона

9. Ключевые вены эмбриона. Пупочно-брыжеечные вены плода

10. Пупочные вены. Желточное кровообращение плода

Источник

Сердечно-сосудистая система обеспечивает функционирование внутренних органов и нервных структур. Кровообращение плода имеет ряд отличий от взрослого. Это связано с длительным внутриутробным развитием, когда кровь поступает из сосудов беременной.

Знание основ формирования сосудистой системы и сердца позволяет понять механизмы развития болезней у новорожденного и детей старшего возраста.

Схема кровообращения

Кровообращение плода: особенности и схема

Кровообращение плода обеспечивается сосудами плаценты. Это орган, обеспечивающий взаимодействие между организмами матери и развивающегося плода. Первые признаки его активности наблюдаются на 4–5 неделе внутриутробного периода.

Плацента имеет ворсины. Это соединительнотканные структуры, содержащие большое количество сосудов. С помощью них кислород и питательные вещества попадают из крови женщины в кровь плода.

Начинается кровообращение с пупочной вены, которая впадает в печень. Из органа кровь поступает в венозный или аранциев проток, сообщающийся с нижней полой веной.

Аномалии строения сосудов у ребенка могут приводить к врожденным порокам развития сердечно-сосудистой системы.

Из нижней полой вены кровь переходит в правое предсердие, а затем в одноименный желудочек. Отсюда она попадает в легочной ствол, отходящий к легким. Часть крови через овальное окно напрямую попадает из правого предсердия в левое. Из него — в левый желудочек и аорту.

Так как органы дыхания у плода не функционируют, они не нуждаются в кровоснабжении. Поэтому кровь из легочного ствола через Боталлов проток устремляется в аортальный сосуд. Он, благодаря своим ветвям, кровоснабжает все внутренние органы и структуры нервной системы.

Венозная кровь собирается в пупочную артерию, которая вновь направляется в плаценту. На этом круг кровообращения плода замыкается.

Особенности плацентарного кровообращения

Внутриутробное развитие плода и кровоток через плаценту приводят к тому, что часть сердечно-сосудистой системы у ребенка имеет отличия от организма взрослого. Это влияет и на функционирование органов. Отличительные черты кровообращения следующие:

- артерии и вены устроены таким образом, что кровь, богатая кислородом и питательными веществами, напрямую попадает в организм и артериальные сосуды плода. Это обеспечивает насыщение плазмы кислородом и питательными молекулами;

- малый круг кровообращения, обеспечивающий у взрослого человека поступление в кровь кислорода, не работает. Это следствие отсутствия у ребенка легочного дыхания;

- более 95% крови находится в большом круге кровообращения. Подобное состояние связано с наличием овального окна и Боталлова протока;

- давление в магистральных сосудах (легочной ствол и аорта) низкое и находится на одинаковом уровне, так как они сообщаются друг с другом.

Плацентарное кровообращение сохраняется до рождения ребенка. После этого в сердечно-сосудистой системе наблюдаются структурные и функциональные изменения.

Сердце у новорожденного

После рождения ребенок совершает первый вдох. Это обеспечивает расправление легких и начало дыхания с их помощью. На фоне этого кровь из правого желудочка устремляется в легочной ствол и попадает в сосуды органа. Боталлов проток начинает закрываться и постепенно полностью зарастает соединительной тканью.

Рост давления в правом предсердии приводит к тому, что ток крови через овальное окно прекращается. Оно постепенно зарастает мышечной перегородкой, в которой находится проводящая система сердца. Это отражает окончание изменений в кровообращении ребенка.

Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы встречаются у женщин, имеющих факторы риска: вредные привычки, тяжелые заболевания внутренних органов, внутриутробные инфекции и т.п.

Особенности кровообращения во время беременности появились в результате эволюции. Они позволяют внутренним органам и головному мозгу плода получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Любые нарушения строения сердца и сосудов приводят к врожденным аномалиям различной степени выраженности. При этом, если анатомические особенности остаются после рождения, это также приводит к появлению патологий, требующих лечения.

Читайте в следующей статье: ктр плода

Источник

Развитие кровеносных сосудов

В стенке желточного мешка и хориона в конце 2-й и в начале 3-й недели внутриутробного развития появляются кровяные островки. По периферии этих островков мезенхимные клетки обособляются от центральных клеток и превращаются в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов. Сосуды туловища также образуются из кровяных островков и на 3-й неделе развития вступают в связь с внезародышевыми кровеносными сосудами (сосуды желточного мешка и хориона).

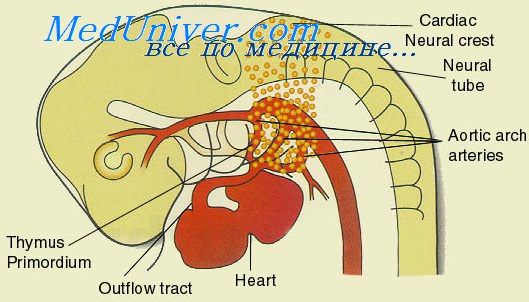

Развитие артерий. У трехнедельного зародыша от зачатка сердца берет начало артериальный ствол, который разделяется на правую и левую дорсальные аорты (рис. 427). Дорсальные аорты в средней части туловища сливаются в один ствол брюшной аорты. На головном конце тела в это время (3-4-я неделя) закладывается 6 жаберных дуг, в мезензиме которых залегают артерии (дуги аорты), соединяющие вентральные и дорсальные аорты. Такая схема строения артерий эмбриона напоминает строение сосудистой системы животных, имеющих жаберный аппарат. У эмбриона человека нельзя одновременно видеть все 6 жаберных артерий, так как их развитие и перестройка совершаются в различное время: 1-я и 2-я жаберные дуги атрофируются прежде, чем появятся 5-я и 6-я дуги; 5-я дуга существует недолго. Полного развития достигают 3-я, 4-я и 6-я дуги и корни дорсальных и вентральных аорт.

427. Перестройка дуг артерий у эмбрионов (по Петтену). А – схема расположения всех дуг аорты: 1 – корень аорты; 2 – дорсальная часть аорты; 3 – наружная сонная артерия; 4 – внутренняя сонная артерия; I – IV – дуги аорты; Б – ранняя стадия перестройки дуг аорты: 1-общая сонная артерия; 2 – ветвь от шестой дуги к легкому; 3 – левая подключичная артерия; 4 – грудные сегментарные артерии; 5 – правая подключичная артерия; 6 – шейные сегментарные артерии; 7 – наружная сонная артерия; 8 – внутренняя сонная артерия; В – окончательная картина перестройки сосудов: 1 – передняя мозговая артерия; 2 – средняя мозговая артерия; 3 – задняя мозговая артерия; 4 – базилярная артерия; 5 – внутренняя сонная артерия; 6 – задняя нижняя мозжечковая артерия; 7, 11 – позвоночная артерия; 8 – наружная сонная артерия; 9 – общая сонная артерия; 10 – артериальный проток; 12 – подключичная .артерия; 13 – внутренняя грудная артерия; 14 – дорсальная аорта; 15 – легочный ствол; 16 -плечеголовной ствол; 17 – верхняя щитовидная артерия; 18 – язычная артерия; 19 – верхнечелюстная артерия; 20 – передняя нижняя мозжечковая артерия; 21 – артерия мозга; 22 – верхняя мозжечковая артерия; 23 – глазная артерия; 24 – гипофиз; 25-артериальный круг на основании мозга

В дальнейшем 3-я пара жаберных дуг, правая и левая дорсальные аорты на расстоянии от 3-й до 1-й жаберных дуг преобразуются во внутренние сонные артерии. Из 4-й пары дуг формируются различные кровеносные сосуды; 4-я левая жаберная дуга вместе с левой вентральной и частью дорсальной аорты превращается у плода в дугу аорты; 6-я пара аортальных дуг дает производное для развития правой и левой легочных артерий. Левая артерия у плода имеет анастомоз с дугой аорты (см. Кровообращение плода).

В этот период в начальной части общего ствола вентральных аорт возникает фронтальная перегородка, разделяющая ее на переднюю и заднюю части. Из передней части образуется легочный ствол, а из задней – восходящая часть будущей аорты. Эта часть аорты соединяется с 4-й левой жаберной артерией и формирует дугу аорты.

Конечная часть правой вентральной аорты и 4-я правая жаберная артерия дают начало правой подключичной артерии. Правая и левая вентральные аорты, находящиеся между 4-й и 3-й жаберными дугами, преобразуются в общие сонные артерии.

От правой и левой дорсальных аорт и единой дорсальной аорты отходят между сомитами, а затем склеротомами сегментарные артерии в латеральном направлении для кровоснабжения соответствующего сегмента спинного мозга и окружающих его тканей. Позднее в шейном отделе сегментарные артерии редуцируются и остаются только позвоночные артерии, которые являются ветвями подключичных артерий. В грудном и поясничном отделах отходят соответственно межреберные и поясничные сегментарные артерии.

Вентральная группа кровеносных сосудов отходит от досальной аорты, связана с сосудами желточного мешка и кишечной трубки. После обособления кишечника от желточного мешка три артерии (чревная, верхняя брыжеечная, нижняя брыжеечная) вступают в кишечную брыжейку.

Развитие начальной части правой подключичной артерии рассмотрено выше. Левая подключичная артерия берет начало каудальнее артериального протока и представляет 7-ю межсегментарную артерию. После опускания сердца межсегментарная артерия превращается в левую подключичную артерию, которая врастает в почку верхней конечности.

Почки зачатков задних конечностей появляются только после развития плацентарного кровообращения. Парная артерия зачатка ноги берет начало от пупочной артерии в том месте, где она ближе всего проходит от основания зачатка конечности. В почке конечности сосуд занимает осевое положение, располагаясь около седалищного и бедренного нервов.

Развитие вен. Развитие вен начинается с зачатков, имеющих билатеральную симметрию (рис. 428). Парные передние и задние кардинальные вены на правой и левой сторонах тела эмбриона соединяются в общие кардинальные вены, которые впадают в венозный синус простого трубчатого сердца. У взрослого человека парные вены сохраняются только в периферических частях тела. Крупные вены развиваются как непарные образования, расположенные в правой половине тела. Они вливаются в правую половину сердца.

428. Развитие вен у эмбриона 4 нед (по McClur, Batler) 1 – передняя кардинальная вена; 2 – общая кардинальная вена; 3 – пупочная вена; 4 – желточно-брыжеечная вена; 5 – субкардинальная вена; 6 – задняя кардинальная вена; 7 – развивающееся субкардиальное сплетение в средней почке; 8 – печень

Дальнейшая перестройка в венозной системе происходит с образованием четырехкамерного сердца и его смещением. Оказалось, что с образованием правого предсердия обе общие кардинальные вены впадают в правое предсердие. В связи с тем, что кровь по правой общей кардинальной вене протекает беспрепятственно в правое предсердие, в дальнейшем из него формируется верхняя полая вена. Левая общая кардинальная вена частично редуцируется, за исключением ее конечной части, которая превращается в венечный синус сердца.

Появление задних кардинальных вен связано главным образом с развитием средней почки (мезонефрос). С редукцией средней почки исчезают задние кардинальные вены. Вместо них появляются субкардинальные вены, расположенные параллельно задним кардинальным венам эмбриона. Субкардинальные вены на уровне окончательной почки (метанефрос) соединяются венозным анастомозом, который называется субкардинальным (медиальным) синусом (рис. 429). Кровь из нижних частей тела в это время течет уже не по задним кардинальным венам, а вливается в сердце через субкардинальный (медиальный) синус. Выше медиального синуса субкардинальные вены (краниальные их части) превращаются в непарную и полунепарную вены, а ниже (каудальные их части) – в подвздошные вены, по которым кровь оттекает от таза и нижних конечностей.

429. Образование субкардинального синуса и превращение его в нижнюю полую вену у эмбриона 7 нед (по Mellur, Batler) 1 – плечеголовная вена; 2 – субкардинально-субкардинальный анастомоз; 3 – вена гонады; 4 – подвздошный анастомоз; 5 – межсубкардинальный анастомоз; 6 – субкардинальная вена; 7 – нижняя полая вена; 8 – подключичная вена; 9 – наружная яремная вена

На формирование воротной вены оказывает влияние отток венозной крови из первичной кишки через желточные вены желточного мешка. Желточные вены впадают в венозный синус сердца сзади. На пути к печени желточные брыжеечные вены проходят ее зачаток, где они распадаются на несколько ветвей, образуя синусоиды и печеночные вены, которые в дальнейшем устанавливают связь с нижней полой веной. С исчезновением желточного мешка и ростом кишечника желточные вены атрофируются, а брыжеечная часть их развивается лучше и преобразуется в воротную вену. В дальнейшем их развитию способствует венозный ток крови от кишечника, желудка, селезенки и поджелудочной железы.

Источник

Артерии эмбриона. Формирование и развитие эмбриональных артерий

В то время как в области сердца происходят эти изменения появляются главные сосудистые стволы, характерные для ранних эмбрионов. Краниальное удлинение эндокардиальных трубок за пределы области сердца дает начало главным эфферентным стволам, или аортам. В дальнейшем аорты продолжают увеличиваться в результате процесса, аналогичного образованию самих эндокардиальных трубок.

Тяжи и кучки клеток мезодермального происхождения группируются вдоль хода образующихся сосудов. Эти клеточные тяжи затем становятся полыми, превращаясь в трубки, выстланные слоем эндотелиальных клеток. Вначале на месте главных кровеносных сосудов находится сеть из маленьких канальцев. Постепенно некоторые из первичных канальцев увеличиваются и выпрямляются, образуя крупные кровеносные сосуды, а их стенки позднее укрепляются за счет соединительнотканных волокон и клеток гладкой мускулатуры.

Образовавшиеся первичные эфферентные стволы в виде вентральных аорт отходят от сердца в сторону головы до уровня глотки. Затем они изгибаются латерально и дорзально вокруг стенок глотки, образуя дуги аорты, и, наконец, поворачивают в каудальную сторону, распространяясь в виде дорзальных аорт по всему эмбриону.

Вначале имеется только одна пара дуг аорты, находящихся в ткани мандибулярной дуги. Позднее в ходе развития эмбрионы позвоночных проявляют тенденцию к образованию еще пяти пар дуг, связывающих вентральные и дорзальные аорты. Каждая из этих дуг аорты лежит в одной из висцеральных дуг, расположенных каудально от мандибулярной.

Однако у эмбрионов млекопитающих все дуги аорты никогда не присутствуют одновременно, так как две первые дуги дегенерируют до образования более каудальных дуг, а пятая дуга рудиментарна и часто совсем отсутствует. Кровь проходит через одну или больше дуг аорты вокруг глотки из вентрально расположенного сердца в дорзально расположенные аорты, являющиеся главными распределительными стволами кровообращения эмбриона.

У месячных человеческих эмбрионов первые три дуги аорты хорошо сформированы и начинает появляться четвертая. Когда эмбрион достигает 10—12 мм, т. е. будет шестинедельного возраста, первая и вторая дуги дегенерируют, а остаются третья, четвертая и шестая.

По всей аорте через правильные интервалы появляются небольшие ветви, растущие в дорзальном направлении по обеим сторонам (нервной трубки. Так как эти сосуды формируются между соседними сомитами, их называют дорзальными межсегментными артериями. Большинство ветвей аорты образуется либо из этих сосудов, либо из ряда других сегментарно расположенных ветвей, растущих в вентральном направлении, а также из сосудов, которые растут в латеральном направлении.

Окончательное расположение этих сосудов будет рассмотрено далее в статье специально посвященной описанию развития кровеносной системы. Пока изложим лишь образование некоторых сосудов, особенно заметных у ранних эмбрионов.

– Также рекомендуем “Дорзальная аорта эмбриона. Ветви аорты эмбриона”

Оглавление темы “Желудочно-кишечный тракт эмбриона. Сердечно-сосудистая система эмбриона”:

1. Обособление внутризародышевой кишки. Образование кишки у эмбриона

2. Образование ротового и клоачного отверстий эмбриона. Глотка эмбриона

3. Кишечник эмбриона. Мочеполовая система эмбриона

4. Целом. Характеристика целома эмбриона

5. Сердечно-сосудистая система эмбриона. Развитие сердца эмбриона

6. Венозный синус. Формирование сердца эмбриона

7. Артерии эмбриона. Формирование и развитие эмбриональных артерий

8. Дорзальная аорта эмбриона. Ветви аорты эмбриона

9. Вены эмбриона. Венозная система эмбриона

10. Внеэмбриональная кровеносная система. Кровоснабжение эмбриона

Источник