Функции сосудов в листе

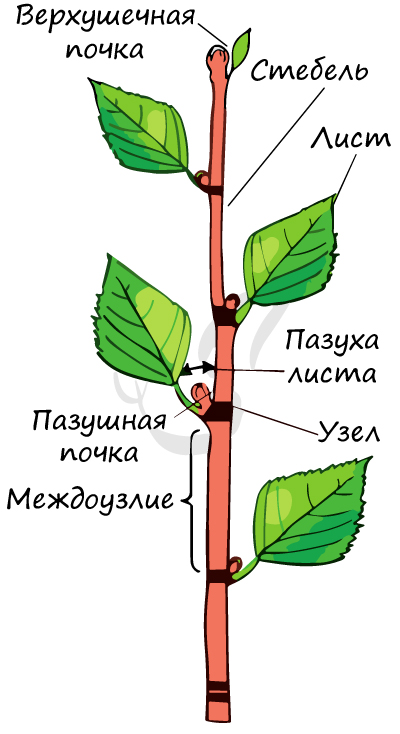

Лист – вегетативный орган растения, располагающийся на побеге. Место расположения листа на побеге называется узел.

Узел (лат. nodus) — участок побега (стебля) растения, от которого отходят боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие.)

Строение и функции листа

Основная ткань пластинки листа – мезофилл. Выделяют столбчатый и губчатый мезофилл, функции которых различны.

- Фотосинтез

- Газообмен

- Транспирация – испарение воды с поверхности листа

Благодаря наличию хлоропластов в клетках столбчатой ткани мякоти листа происходит процесс фотосинтеза, в результате которого образуется большое количество

органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения. Вообразите следующую информацию в виде 3D-модели: проводящая система листа является продолжением проводящей

системы стебля, в месте узла происходит отхождение сосудисто-волокнистого пучка в направлении листа.

В губчатой ткани листа расположены межклетники, вход в которые открывают устьица. Здесь происходит газообмен между организмом растения и внешней средой, заключающийся в процессах дыхания и фотосинтеза. Крайне важно разделить два понятия: фотосинтез и дыхание.

Не удивляйтесь тому, что растения поглощают кислород в процессе дыхания. Все живые клетки аэробных организмов находятся в процессе дыхания постоянно, днем

и ночью. Запомните, что дыхание это поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В ходе светозависимой фазы фотосинтеза напротив, кислород выделяется

как ненужный побочный продукт, а углекислый газ поглощается клетками.

Осуществляется через устьица в эпидермисе (кожице).

Самые первые листья растения – зародышевые листья (семядоли или семенодоли), которые развиваются у зародыша ещё в семени. В дальнейшем листья формируются из примордиев – нерасчленённых зачатков листьев в виде бугорков или валиков на конусе нарастания побега.

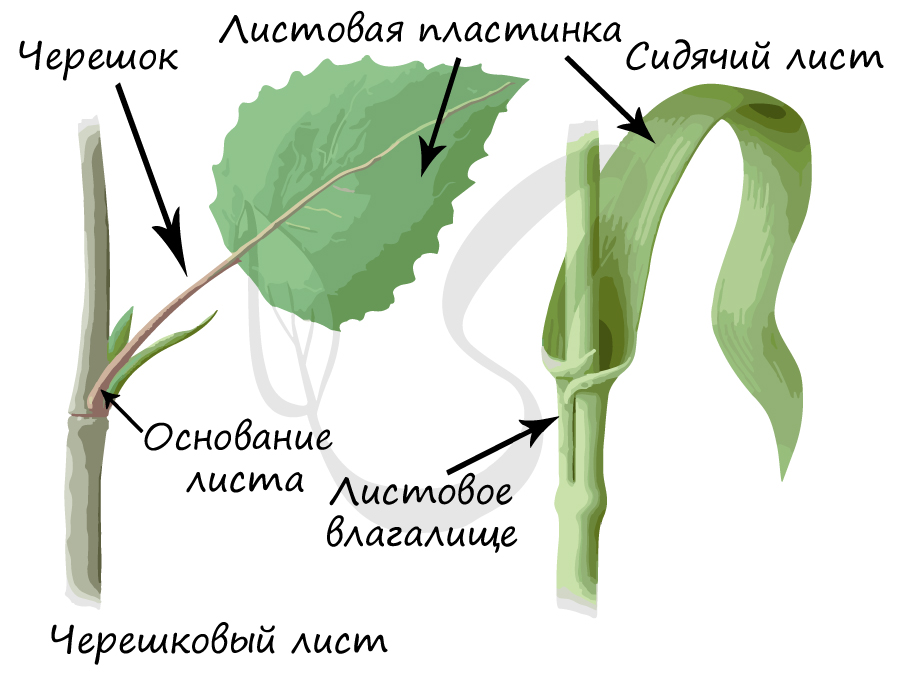

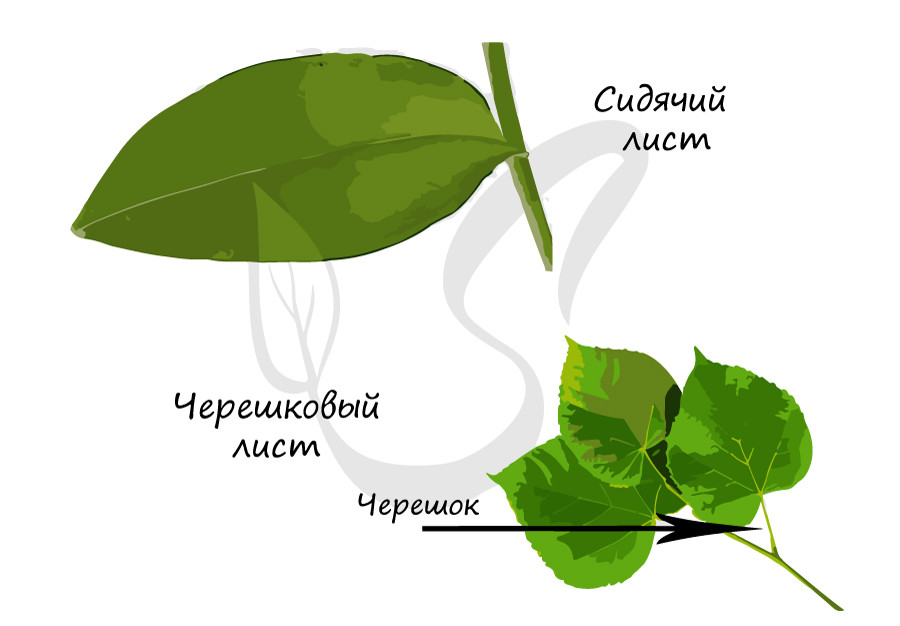

Основные части листа

- Основание листа

- Листовая пластинка

- Черешок

- Прилистники

Это расширенная нижняя часть листа. У некоторых растений оно, разрастаясь, преобразуется в незамкнутую или замкнутую трубку, которую называют листовое влагалище.

Выполняет главные функции листа – газообмен и фотосинтез, в основании пластинка сужается и переходит в стеблевидный черешок.

Это тонкая стеблевидная часть листа, идущая от листовой пластинки к узлу побега.

Меняя свою форму, черешок смещает листовую пластинку. Таким образом, основная функция черешка –

обеспечить как можно большую освещенность листовой пластинки, вынести листья к свету. Именно так и создается листовая мозаика – расположение

листьев на растении, при котором они не затеняют друг друга. Листья с черешками

называются черешковыми, без черешка – сидячими.

Выросты листообразной формы, расположенные у основания листа. Они могут срастаться со стеблем или быть свободно расположенными. У многих растений

прилистники отсутствуют в принципе, или образуются, но рано отмирают.

Лист называют полным, если в составе его элементов имеется пластинка, основание, прилистники и черешок. Полные листья характерны для

многих широко известных растений: рябина, дуб, черемуха, роза.

Лист называют неполным, если у него отсутствует черешок (сидячий лист), прилистники или пластинка. Сидячие листы, лишенные прилистников,

имеют лен, гвоздика, алоэ. Отсутствуют прилистники также на листьях картофеля, сирени, капусты. В редких случаях лист может не иметь листовой пластинки, тогда ее функции перенимают черешок – у акации, прилистники – у чины безлисточковой.

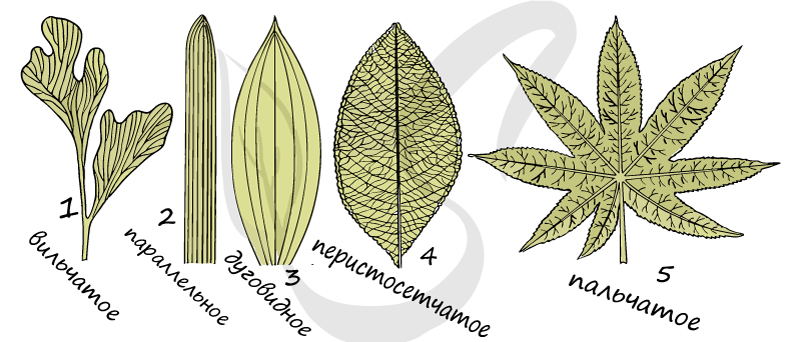

Жилкование листьев

Это обозначение системы жилок с проводящими пучками в листовой пластинке. Жилкование листьев бывает:

- Вильчатое (дихотомическое) жилкование

- Параллельное жилкование

- Дуговидное жилкование

- Перистое (перисто-сетчатое) жилкование

- Пальчатое (пальчато-сетчатое жилкование)

Встречается у многих папоротниковидных растений и примитивных семенных, при вильчатом жилковании жилки делятся дихотомически (одна жилка разделяется на две жилки).

При таком типе жилкования крупные жилки проходят вдоль листовой пластинки параллельно друг другу. Характерно для злаковых растений.

Отличается наличием крупных жилок, которые подобно дуге изогнуты вдоль листовой пластинки. Характерно для однодольных.

Для этого типа характерна выраженная центральная (главная) жилка, от которой в стороны отходят более тонкие боковые ветви. Имеется у дуба черешчатого,

черемухи обыкновенной.

Такой тип жилкования отличается наличием нескольких примерно одинаковых по размеру крупных жилок, расходящихся веером по пластинке, при этом

сходящихся в одной точке у ее основания. Имеется у манжетки обыкновенной, клена платановидного.

Форма листа

Листья подразделяются на простые и сложные. Лист называют сложным, если несколько листовых пластинок, прикрепленных собственными короткими черешочками,

располагаются на одном общем черешке (рахисе). Каждую листовую пластинку сложного листа называют листочком или пластиночкой. Сложные листья (названия которых

говорят сами за себя) бывают:

- Однолисточковые – у мандарина, лимона.

- Тройчатосложные – у земляники, клевера.

- Пальчатосложные, состоящие из множества листовых пластинок, у люпина, каштана конского.

- Непарноперистые – только боковые листочки располагаются парами на общем черешке, единичный верхний листочек (ясень, рябина, малина)

- Парноперистый – все листочки на рахисе распложены парами, занимают боковое положение. На верхушке заканчиваются не одним, а парой листочков (горох)

Необходимо особо отметить, что есть сложные листья, у которых листочки расположены по всей длине рахиса – пункты 4 и 5.

Простым листом называется лист, состоящий из одной листовой пластинки. Простые листья подразделяются на несколько типов, в зависимости от структуры листовой

пластинки. Простые листья могут быть:

- С цельной листовой пластинкой – сирень, береза, тополь, яблоня.

- С рассеченной (расчлененной) листовой пластинкой. Каждую отдельную часть простой пластинки называют сегментом.

Здесь также имеется еще одно деление, по степени расчлененности листовых пластинок различают: - Пальчтолопастную (перилопастную) – в случае если расчленение не превышает 1/3 всей поверхности листовой пластинки.

- Перистолопастную (перистораздельную) – расчленение не превышает половины (до 1/2) листовой пластинки.

- Пальчаторассеченную (перисторассеченную) – расчленение достигает главной жилки листа или основания листовой пластинки.

Листорасположение

Представляет собой порядок расположения листьев на стебле. Выделяют следующие типы листорасположения:

- Очередное – от узла отходит только один лист. Имеется у березы, липы, дуба.

- Супротивное – на узле располагаются два листа, супротив (напротив) друг друга. Встречается у бузины, клена, калины.

- Мутовчатое – на узле стебля 3 и более листьев. Есть у вороньего глаза, ветренницы, элодеи.

Видоизменения листьев

Это интереснейшие приспособления, которые возникли в процессе приспособления растений к различным средам обитания. Они выполняют дополнительные функции,

но главная их задача – это адаптация растения к условия среды.

- Ловчие аппараты

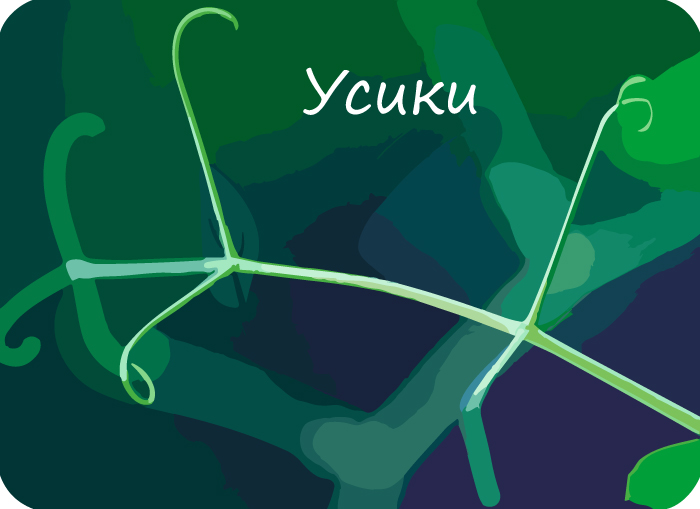

- Усики

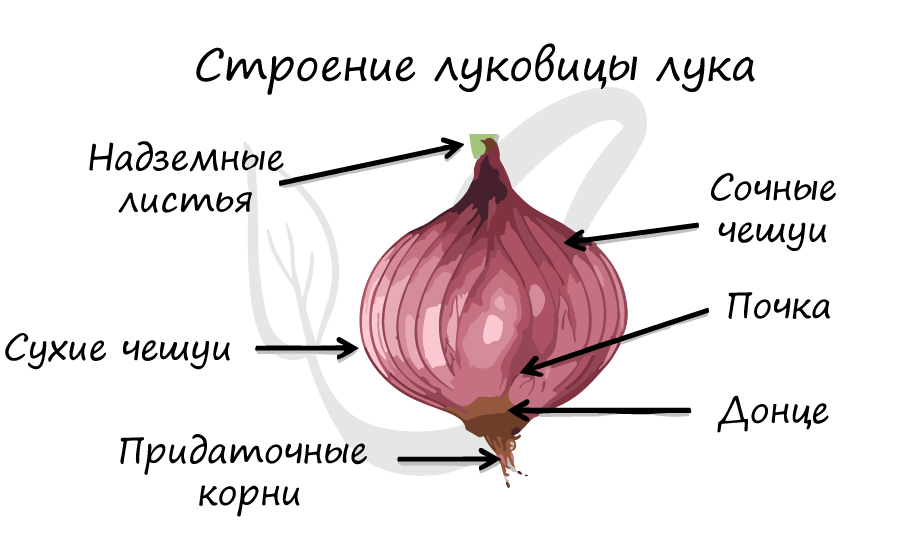

- Чешуи

- Колючки

- Сочные и толстые образования, запасающие воду

- Хвоя

Не все растения питаются автотрофно, для некоторых из них свойственен гетеротрофный тип питания. Известный пример росянка капская – насекомоядное растение. Ее лист

покрыт липкой вязкой массой, которая выделяется волосками листа. Если насекомое садится на лист, то приклеивается к нему, волоски начинают сворачиваться, и

насекомое оказывается в образовавшейся полости. После чего начинается выделение ферментов в полость и переваривание насекомого.

Образования, которые выполняют опорную функцию. Цепляясь усиками за опору, растение занимает в пространстве вертикальное положение, растут вверх.

Имеются у чины, гороха.

Выполняют различные функции. К примеру, чешуи почки защищают ее от механических повреждений, а листья у лука в луковице превращены в сочные чешуи,

которые запасают питательные вещества.

Ограждают растение от поедания его животными. Подобную защитную функцию выполняют колючки барбариса, кактуса.

Эти видоизменения листьев не утратили свою основную функцию, и приобрели дополнительную – запасание воды. Особенно актуальна эта функция для растений

суккулентов, произрастающих в местах с засушливым климатом – алоэ, молодил, очиток.

Хвоя – это видоизмененные листья голосеменных (хвойных) растений. Таким листьям, в отличие от неизмененных, нужно меньше питательных веществ

и воды. Они способны противостоять холоду и засухе, при этом выполняя свою основную роль – обеспечение процесса фотосинтеза.

Вечнозелеными растениями является подавляющее большинство голосеменных, которые сохраняют хвою в течение 12 месяцев, не сбрасывая ее перед зимой.

У отдельных видов, сосны долговечной, хвоя сохраняется до 45 лет.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

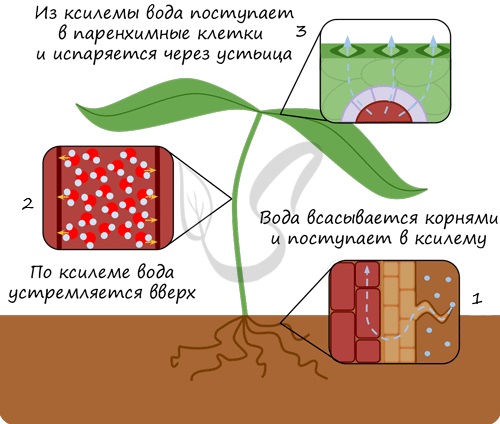

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

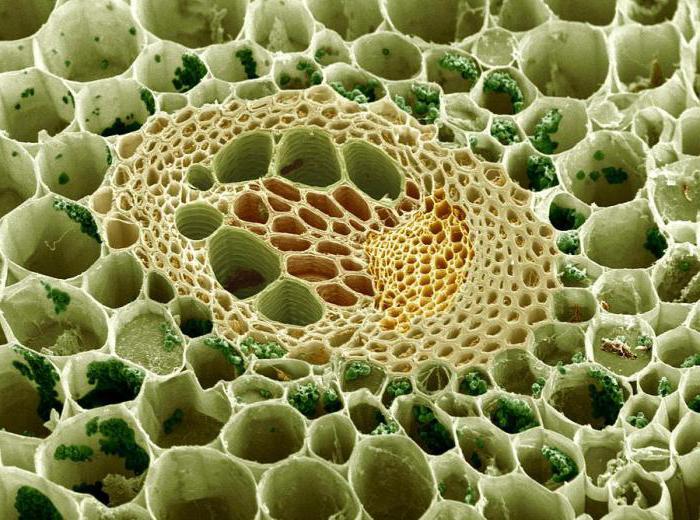

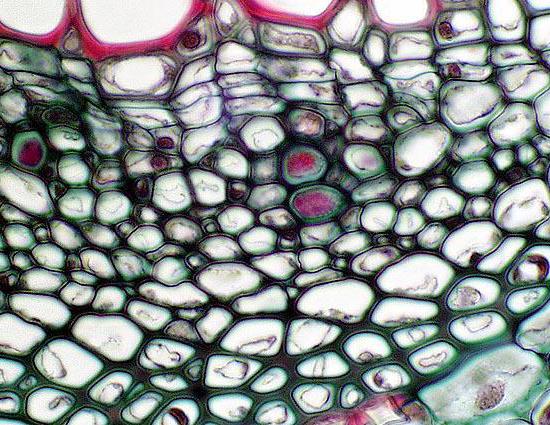

Клеточное строение листа — в чем особенности

Определение

Лист — это наружный вегетативный орган растения.

Листовые пластинки различаются по размерам, от нескольких миллиметров до 20 метров, и формам. Продолжительность жизни листьев у одних растений не превышает нескольких месяцев, у других может достигать 15 лет. Формы и размеры пластинок — это наследственные признаки.

Источник: bebi.lv

Строение листа обусловлено функциями, которые этот орган растения выполняет.

Основные функции органа:

- фотосинтез;

- транспирация;

- газообмен между организмом и внешней средой.

Определение

Фотосинтез — это процесс получения органических веществ из неорганики при помощи солнечного света.

Определение

Транспирация — процесс движения воды через растение и ее испарение через наружные органы: листья, стебли и цветки.

Главной особенностью клеточного строения листа, является наличие в некоторых клетках специальных пластид — хлоропластов. Хлоропласты имеют зеленый цвет за счет преобладающего в них пигмента хлорофилла. Основная их функция — фотосинтез.

Внешнее и внутреннее устройство

Листья растений весьма разнообразны по форме и внутреннему строению, однако почти всегда в них можно различить листовую пластинку, черешок и основание, которым они прикрепляются к стеблю.

Листовая пластинка состоит из кожицы, мякоти и жилок.

Источник: bio-lessons.ru

Строение мякоти

Мякоть находится под кожицей и называется паренхимой. Мякоть осуществляет основную функцию — фотосинтез. Мякоть состоит из двух типов тканей: столбчатой и губчатой.

Столбчатая ткань состоит из вытянутых клеток расположенных вертикально и прилегающих к верхней кожице органа. Именно эта ткань осуществляет фотосинтез за счет находящихся в клетках хлоропластов. Они же придают пластине характерный зеленый цвет.

Губчатая ткань состоит из клеток округлой формы, расположенных рыхло. Между ними образуются межклетники заполненные воздухом. В межклетниках накапливаются пары жидкости, поступающие из клеток. Губчатая ткань, также осуществляет фотосинтез. Помимо этого, она служит для газообмена и транспирации.

Примечание

Количество слоев клеток столбчатой и губчатой тканей зависит от количества света, падающего на растение. В листьях выросших на свету, столбчатая ткань развита сильнее, чем у листьев, выросших в условиях затемнения.

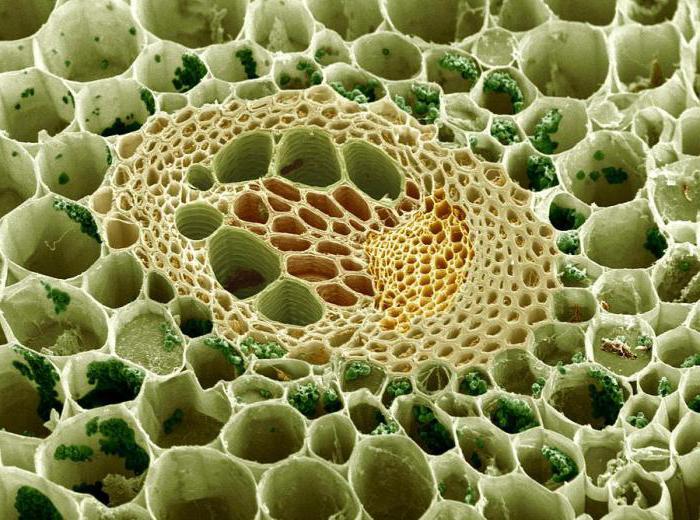

Строение жилок

Жилки — это проводящие пучки листа. Они осуществляют перенос органических веществ и воды.

Жилки состоят из:

- волокон — сильно вытянутых клеток с толстыми стенками, придающих прочность;

- ситовидных трубок (луба), состоящих из живых клеток, вытянутых в длину и соединенных друг с другом отверстиями, проводящими органические вещества (например, сахар);

- сосудов, также называемых древесиной, по которым перемещается вода и растворенные в ней минеральные вещества.

Примечание

Жилкование — это расположение проводящих пучков внутри пластины.

Существует множество типов жилкования, например:

- Перистое — в середине находится основная жилка, от которой отходят боковые. Типичные носители: яблоня и береза.

- Дуговое — главные пучки образуют дуги от одного края до другого. Встречается у подорожника и ландыша.

- Пальчатое — все жилки отходят от одной точки у основания листа. Можно увидеть у клена или герани.

- Вильчатое — пучки располагаются вдоль, каждая жилка делится на две, не пересекаясь при этом друг с другом. Характерно для древних растений, например папоротника.

- Параллельное — жилки проходят вдоль листа от основания до конца почти параллельно.

Источник: yaklass.ru

Строение листовой кожицы

Верхняя кожица (эпидерма) — один из видов покровной ткани растений.

Кожица состоит из одного слоя живых, разных по размерам и форме, плотно сомкнутых друг с другом часто прозрачных клеток.

Функции кожицы:

- защищает от механических повреждений;

- предотвращает пересыхание;

- защищает орган от проникновения вредоносных бактерий и вирусов.

За счет прозрачности кожицы солнечный свет беспрепятственно попадает в мякоть листовой пластины.

Поверхность кожицы часто имеет наружный восковой слой, волоски или различные наросты. Эти приспособления усиливают защитные функции.

Строение и функции устьица

Среди клеток кожицы находятся многочисленные отверстия. Они окружены замыкающими клетками, содержащими хлоропласты. Эти клеточные образования называются устьица.

Источник: ecoportal.su

Замыкающие клетки могут менять свой размер, расширятся и замыкаться. Благодаря этому отверстия меняют величину и происходит газообмен и испарение воды.

Движения устьичных клеток зависят от обеспеченности растения водой, освещенности, температуры.

У большинства наземных растений устьица находятся на нижней поверхности листа, это предотвращает пересыхание влаги из-за солнечного света. А у растений, живущих на поверхности водоемов — на верхней. Количество устьиц на поверхности пластины может достигать 500 на 1 квадратный миллиметр.

Функции устьиц:

- Транспирация.

- Поглощение кислорода из окружающей среды.

- Выведение углекислого газа в процессе дыхания.

- Поглощение углекислого газа для фотосинтеза.

- Выведение кислорода при фотосинтезе.

Поступление воды в клетки листьев и последующее испарение

Поступление воды в клетки листьев происходит за счет корней растения. Вода поглощается корнями из почвы с помощью диффузии жидкости через мембрану, называемою осмосом. Далее движется по сосудам растения вверх благодаря капиллярному эффекту и разности давлений.

Листья служат для транспирации — испарения воды.

Транспирация состоит из трех процессов:

- Перемещение воды из сосудов к клеткам кожицы.

- Испарение воды из клеточных стенок в межклеточные пространства.

- Диффузия жидкости в атмосферу через устьица.

Испарение происходит за счет разницы водного потенциала в межклетниках и атмосферном воздухе.

Источник