Функция кожи кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды кожи обеспечивают ее питательными веществами, они также вовлечены в регуляцию температуры и кровяного давления, заживление ран и многочисленные иммунологические реакции. Микроциркуляторное русло кожи простирается от артериол до прекапиллярных сфинктеров.

От сфинктеров начинаются артериальные и венозные капилляры, которые переходят в посткапиллярные венулы и собирательные венулы. По сравнению с сосудистым руслом других органов сосуды кожи адаптированы к физическим воздействиям, так как обладают толстой стенкой, пронизанной соединительной тканью и гладкомышечными клетками. Специальные клетки, называемые вуалевыми клетками, окружают микроциркуляторные сосуды кожи, оставаясь при этом обособленными от их стенок.

Богатая сосудистая сеть кожи расположена на границе дермы и является поставщиком ресурсов для эпидермальных отростков. Сосуды, снабжающие слои кожи, отходят от кожно-мышечных артерий, которые проникают через подкожно-жировую клетчатку и проходят в глубокий сетчатый слой дермы. На этом уровне они соединены в горизонтальное артериолярное сплетение. От этого сплетения восходящие артериолы идут по направлению к эпидермису.

Стенку артериол образуют два слоя гладких мышечных клеток и перициты — второй слой сократительных клеток. На месте соединения между сосочковым и ретикулярным слоем дермы терминальные артериолы образуют капиллярное сплетение. Капиллярные петли достигают терминальных артериол сосудистого сплетения внутри сосочкового слоя дермы. Нисходящими окончаниями капиллярных петель являются венозные капилляры, которые впадают в подсосочковое венозное сплетение.

Посткапиллярные венулы подсосочкового сплетения чувствительны к гистамину и за счет этого являются типичным местом действия воспалительных клеток во время формирования иммунного ответа. В определенных участках кожи, например, на ладонях и ступнях, имеются прямые соединения между артериями и венами, являющиеся потенциальными анастомозами, действующими при застое в капиллярном русле. Эти участки содержат восходящие артериолы (клубочковый артериовенозный анастомоз — гломус), дополненные 3-6 слоями гладкомышечных клеток и волокнами симпатических нервов.

У взрослых людей кровеносные сосуды кожи обычно остаются в состоянии покоя в частности за счет ингибирования ангиогенеза такими факторами, как тромбоспондин. Патогенетическая стимуляция иногда приводит к вторичному ангиогенезу при заживлении ран и неопластических процессах. Ключевым медиатором такого ангиогенеза является фактор роста эндотелиальных сосудов (VEGF), часто продуцируемый опухолями или кератиноцитами.

Многие нарушения могут проявляться непосредственно внутри сосудистой сети кожи. Лейкоцитокластический васкулит (кожный некротический венулит) возникает внутри венул в ответ на ряд патогенетических воздействий. Застойные дерматиты, крапивница, узелковый полиартериит, тромбозы и тромбофлебиты — все эти заболевания развиваются при поражении сосудов кожи, в различных объемах, некоторые в результате окклюзии (васкулопатии), другие при воспалении сосудов (васкулиты).

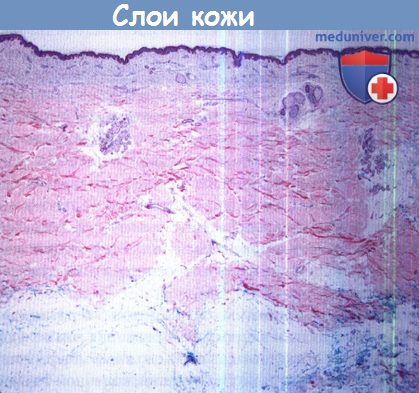

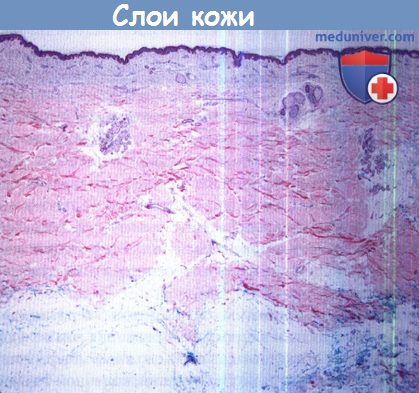

Основные слои кожи.

Кожа состоит из трех слоев: (1) эпидермис, (2) дерма и (3) гиподерма.

Эпидермис является внешним слоем, он отделен от дермы базальной мембраной, которая служит дермально-эпидермальным соединением.

Ниже дермы лежит подкожно-жировая клетчатка (гиподерма).

Производные эпителия, например, волосяные фолликулы, эккриновые и апокриновые потовые железы, начинаются в эпидермисе, но проходят через всю дерму и/или эпидермис.

Кровеносные, лимфатические сосуды и нервы проходят через подкожно-жировую клетчатку и проникают в дерму.

– Рекомендуем далее ознакомиться со статьей “Лимфатические сосуды кожи и их строение”

Оглавление темы “Анатомия кожи.”:

- Подкожная клетчатка и ее патология

- Функции кожи и обзор ее строения

- Слои эпидермиса и его строение

- Клетки эпидермиса некератиноцитовые

- Дермально-эпидермальное соединение кожи

- Слои дермы и их строение

- Кровеносные сосуды кожи и их строение

- Лимфатические сосуды кожи и их строение

- Нервы и рецепторы кожи

- Гиподерма и ее строение

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Кожа (cutis),образующая общий покров тела человека (integumentum commune), непосредственно соприкасаясь с внешней средой, выполняет ряд функций. Она защищает тело от внешних воздействий, в том числе механических, участвует в терморегуляции организма и в обменных процессах, выделяет наружу пот, кожное сало, выполняет дыхательную функцию, содержит энергетические запасы (подкожный жир). Кожа, занимающая площадь 1,5-2,0 м2 в зависимости от размеров тела, является огромным полем для различных видов чувствительности: тактильной, болевой, температурной. Толщина кожи в различных отделах тела разная – от 0,5 до 5 мм. У кожи выделяют поверхностный слой – эпидермис, образовавшийся из эктодермы, и глубокий слой – дерму (собственно кожу) мезодермального происхождения.

Эпидермис (epidermis) представляет собой многослойный эпителий, наружный слой которого постепенно слущивается. Обновление эпидермиса происходит за счет его глубокого росткового слоя. Толщина эпидермиса различна. На бедрах, плече, груди, шее и лице он тонкий (0,02-0,05 мм), на ладонях и подошвах, испытывающих значительную физическую нагрузку, – 0,5-2,4 мм.

Эпидермис состоит из многих слоев клеток, объединенных в пять основных слоев: роговой, блестящий, зернистый, шиповатый и базальный. Поверхностный роговой слой состоит из большого числа роговых чешуек, образовавшихся в результате ороговения клеток подлежащих слоев. Роговые чешуйки содержат белок кератин и пузырьки воздуха. Этот слой плотный, упругий, не пропускает воду, микроорганизмы и др. Роговые чешуйки постепенно слущиваются и заменяются новыми, которые подходят к поверхности из глубжележащих слоев.

Под роговым слоем находится блестящий слой, образованный 3-4 слоями плоских клеток, потерявших ядра. Цитоплазма этих клеток пропитана белком элеидином, хорошо преломляющим свет. Под блестящим слоем располагается зернистый слой, состоящий из нескольких слоев уплощенных клеток. Эти клетки содержат крупные зерна кератогиалина, который по мере продвижения клеток к поверхности эпителия превращается в кератин. В глубине эпителиального слоя находятся клетки шиповатого и базального слоев, которые объединяют под названием ростковый слой. Среди клеток базального слоя имеются пигментные эпителиоциты, содержащие пигмент меланин, от количества которого зависит цвет кожи. Меланин защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. В некоторых областях тела пигментация выражена особенно хорошо (околососковый кружок молочной железы, мошонка, вокруг заднепроходного отверстия).

Дерма, или собственно кожа (dermis, s. corium), состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических волокон и гладкомышечных клеток. На предплечье толщина дермы не превышает 1 мм (у женщин) и 1,5 мм (у мужчин), в некоторых местах достигает 2,5 мм (кожа спины у мужчин). У собственно кожи выделяют поверхностный сосочковый слой (stratum papillare) и более глубокий сетчатый слой (stratum reticulare). Сосочковый слой располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани и образует выпячивания – сосочки (papillae), содержащие петли кровеносных и лимфатических капилляров, нервные волокна. Соответственно расположению сосочков на поверхности эпидермиса видны гребешки кожи (cristae cutis), а между ними находятся продолговатые углубления – бороздки кожи (sulci cutis). Гребешки и бороздки лучше всего выражены на подошве и ладонях, где они образуют сложный индивидуальный рисунок. Это используется в криминалистике и судебной медицине для установления личности (дактилоскопия). В сосочковом слое располагаются пучки гладкомышечных клеток, связанные с луковицами волос, а в некоторых местах такие пучки лежат самостоятельно (кожа лица, сосок молочной железы, мошонка).

Сетчатый слой состоит из плотной неоформленной соединительной ткани, содержащей пучки коллагеновых и эластических волокон, и небольшого количества ретикулярных волокон. Этот слой без резкой границы переходит в подкожную основу, или клетчатку (tela subcutanea), содержащую в большем или меньшем количестве жировые скопления (panniculi adiposi). Толщина жировых отложений не во всех местах одинакова. В области лба, носа жировой слой выражен слабо, а на веках и коже мошонки он отсутствует. На ягодицах и подошвах жировой слой развит особенно хорошо. Здесь он выполняет механическую функцию, являясь эластической подстилкой. У женщин жировой слой развит лучше, чем у мужчин. Степень отложения жира зависит от типа телосложения, упитанности. Жировые отложения (жировая клетчатка) являются хорошим термоизолятором.

Цвет кожи зависит от наличия пигмента, который имеется в клетках базального слоя эпидермиса, а также встречается в дерме.

[1]

[1]

Сосуды и нервы кожи

В кожу проникают ветви от поверхностных (кожных) и мышечных артерий, которые в толще кожи образуют глубокую дермальную и поверхностную подсосочковую артериальные сети. Глубокая кожная сеть располагается на границе собственно кожи и подкожной жировой основы. Отходящие от нее тонкие артерии ветвятся и кровоснабжают жировые дольки, собственно кожу (дерму), потовые железы, волосы, а также образуют у основания сосочков артериальную сеть.

Из этой сети осуществляется кровоснабжение сосочков, в которые проникают капилляры, образующие внутрисосочковые капиллярные петли, достигающие вершин сосочков. От поверхностной сети отходят тонкие сосуды к сальным железам и корням волос. Венозная кровь из капилляров оттекает в вены, образующие поверхностное подсосочковое, а затем глубокое подсосочковое венозные сплетения. Из глубокого подсосочкового сплетения венозная кровь оттекает в глубокое дермальное венозное сплетение, а затем в подкожное венозное сплетение.

Лимфатические капилляры кожи образуют поверхностную сеть в сетчатом слое дермы, куда впадают капилляры, залегающие в сосочках, и глубокую – у границы с подкожной жировой клетчаткой. Формирующиеся из глубокой сети лимфатические сосуды, соединяясь с сосудами фасции мышц, направляются к регионарным лимфатическим узлам.

Иннервация кожи осуществляется как ветвями соматических чувствительных нервов (черепных, спинномозговых), так и волокнами вегетативной (автономной) нервной системы. В эпидермисе, сосочковом и сетчатом слоях имеются многочисленные, различные по строению нервные окончания, воспринимающие прикосновения (осязание), давление, боль, температурное чувство (холод, тепло). Нервные окончания в коже распределены неравномерно. Их особенно много в коже лица, ладоней и пальцев кисти, наружных половых органов. Иннервация желез, мышц, поднимающих волосы, кровеносных и лимфатических сосудов осуществляется постганглионарными симпатическими волокнами, поступающими в кожу в составе соматических нервов, а также вместе с кровеносными сосудами. Нервные волокна образуют сплетения в подкожной жировой клетчатке и в сосочковом слое дермы, а также вокруг желез и корней волос.

Источник

Основные функции кожи следующие.

1. Барьерная, или защитная функция. Кожа защищает организм человека от вредного влияния окружающей среды. Непременное условие выживания – надежность кожного барьера. Защитные свойства кожи остаются стабильными и оптимальными даже при внезапно изменившихся условиях внешней среды.

Кожа противостоит воздействию физических, химических, инфекционных факторов.

К физическим факторам можно отнести механическое воздействие, действие электрического тока, изменение температуры и влажности окружающей среды, солнечное облучение. Плотный роговой слой, эластичность кожи за счет нахождения в дерме и эпидермисе эластических волокон, растяжимость эпидермиса, наличие подкожной жировой клетчатки предохраняют подлежащие органы и ткани от механической травмы (растяжений, ушибов, переломов, разрывов). Пигмент меланин, содержащийся в кератиноцитах базального и иногда шиповатого слоя, в меланоцитах дермы и эпидермиса, способен поглощать ультрафиолетовые лучи и защищать от вредного (повреждающего) солнечного воздействия. Кожа защищает организм от действия высоких и низких температур, так как эпидермис, дерма и гиподерма обладают низкой теплопроводностью. Толстый роговой слой способен предотвратить проникновение электрического тока вглубь кожи.

Неповрежденный эпидермис может защитить от воздействия химических веществ – слабых растворов кислот и щелочей, воды, ионов, газов. Проникают глубоко в кожу вещества, разрушающие роговой слой и растворимые в липидах эпидермиса. При отторжении десквамирующих (отшелушивающихся) наружных рядов корнеоцитов происходит очищение кожи от экзогенных (внешних) токсинов.

Эпидермис, и особенно его прочный и плотный роговой слой, служит барьером для проникновения инфекционных агентов. Антимикробные свойства кожи обеспечивает макро-фагсальная (поглощающая) система эпидермиса и дермы, включающая клетки Лангерганса и гистиоциты, кислая среда поверхности кожи, прочный и плотный роговой слой.

Межклеточное пространство рогового слоя является открытой системой, через которую по концентрационному градиенту постоянно идет поток различных веществ. Нижние ряды клеток рогового слоя скреплены межклеточным цементом липидной (жировой) природы и образуют плотную зону, которая выполняет барьерную функцию. Этот барьер отделяет верхний (сухой) отрицательно заряженный роговой слой от влажного положительно заряженного зернистого слоя, т. е. отделяет внутреннюю водную среду организма от газообразной внешней среды обитания человека. Кожный барьер состоит из белковой части (корнеоцитов), промежутки между которыми заполнены системой липидных пластов. Функционирование кожного барьера зависит от строения и состава системы межклеточных липидов. Важным компонентом межклеточного матрикса (основы) рогового слоя является холестерин. Он встраивается между углеводородными цепями, нарушая их строгую структуру, и ограничивает или полностью исключает их движение. Секрет сальных желез и липиды, продуцируемые кератиноцитами, образуют на коже липидную пленку (водно-липидную мантию). Состав липидов поверхности кожи у человека зависит от возраста, пола и генетических особенностей. Продуцируется секрет сальных желез со скоростью около 12 мг/ч для всей поверхности тела, что составляет около 0,1 мкг/см2/мин. Секреция кожного сала в коже лба в 3–4 раза выше, чем в других частях тела.

Основная функция липидов поверхности кожи – сохранение целостности рогового слоя. Липидная пленка оказывает антигрибковое и антибактериальное действие, препятствует проникновению в кожу микроорганизмов, экзогенных токсинов, аллергенов. Также липидная пленка регулирует испарение воды с поверхности кожи, придает коже и волосам эластичность, мягкость, водоотталкивающие свойства. Липиды поверхности кожи, образуя пленку и отражая часть лучей, защищают эпидермис от вредного действия ультрафиолетового света. На коже лба липиды снижают пропускание света с длиной волны 300 нм на 10%. Липиды поверхности кожи, особенно жирные кислоты, способны действовать как ингибиторы роста бактерий.

Состояние кожного барьера также зависит от содержания жидкости в роговом слое. Вода в роговом слое распределена неравномерно, c липидами связано примерно 10% жидкости, с кератинами – 20%. В зависимости от влажности окружающей среды, содержание воды в роговом слое составляет 10–30%. Пластичность и растяжимость рогового слоя находятся в прямо пропорциональной зависимости от количества жидкости в роговом слое. При относительно низкой влажности окружающего воздуха и высоком коэффициенте испарения роговой слой удерживает достаточное количество воды для поддержания своих функций. При повреждении рогового слоя и уменьшении продукции липидов поверхности кожи происходит чрезмерная потеря воды.

2. Поддержание водно-электролитного обмена. Роговое вещество почти непроницаемо для воды. Это свойство обеспечивает снижение потери влаги в условиях жаркого климата, а также предотвращение резких изменений водно-электролитного состава клеток при нахождении организма в соленой или пресной воде. Потовые железы, осуществляя секрецию пота, участвуют в регуляции путем выделения воды, солей натрия и калия из организма человека.

3. Терморегуляторная функция. На кожу приходится около 82% теплоотдачи. Осуществляется теплоотдача путем теплоизлучения, теплопроведения и испарения.

Теплоизлучение – это излучение тепла при участии инфракрасных лучей. Теплопроведение – это отдача тепла при соприкосновении кожи с окружающей внешней средой, в обычных условиях имеет небольшое значение.

Регуляция теплоизлучения и теплопроведения основана на изменении кровообращения в кровеносных сосудах кожи и изменении просвета сосудов кожи. При низкой температуре окружающей среды кровеносные сосуды дермы и гиподермы суживаются, количество циркулирующей крови в коже уменьшается, поверхностные слои кожи получают меньше теплой крови. Теплоотдача снижается за счет уменьшения теплопроводности и теплоизлучения.

Если температура окружающей среды более 35 °С, то теплоотдача при помощи теплоизлучения и теплопроведения становится невозможной. В таких условиях основное значение имеет теплоотдача путем испарения пота с поверхности кожи. Повышение температуры приводит к раздражению рецепторов кожи, воспринимающих тепло, и расширению кровеносных сосудов. Происходит усиление работы потовых желез, увеличивается количество пота и его испарение с поверхности кожи. При испарении пота охлаждаются верхние слои кожи.

Эпидермис и подкожная жировая клетчатка обладают низкой теплопроводностью и препятствуют теплоотдаче.

Способствует сохранению тепла пилоромоторная реакция: при воздействии на рецепторы, воспринимающие холод, происходит сокращение мышцы, поднимающей волос. Пушковые волосы приподнимаются, и увеличивается толщина слоя теплого воздуха между приподнятыми волосами. Воздух имеет низкую теплопроводность и уменьшает теплоотдачу. Сокращение мышц, поднимающих волос, приводит к незначительному увеличению теплопродукции.

В процессе теплорегуляции участвуют все слои кожи, кровеносные сосуды, рецепторный аппарат кожи, придатки кожи. Потовые железы кожи ладоней и стоп в процессе теплорегуляции при обычной температуре не участвуют, но потоотделение на стопах и ладонях увеличивается при эмоциональном возбуждении и умственной нагрузке.

Существует предположение о роли сальных желез в терморегуляции: при жаркой погоде (около 30 °С) кожное сало (себум) выполняет роль поверхностно-активного вещества, снижающего поверхностное натяжение пота. Пот не образует капель, которые стекали бы с кожи, а распределяется по поверхности кожи и, испаряясь с большой поверхности, эффективно охлаждает кожу.

4. Экскреторная (выделительная) функция осуществляется сальными и потовыми железами кожи. Секрет потовых желез и кожное сало имеют слабокислую реакцию. Кожное сало состоит из свободных и связанных жирных кислот, глицерина, свободного холестерина и его эфиров. В составе секрета сальных желез можно обнаружить азотистые и фосфорные соединения. С кожным салом из организма выделяются некоторые лекарственные и токсические вещества. Потовые железы, секретирующие пот, выводят из организма избыточное количество воды, неорганические (хлорид натрия, хлорид калия, сульфаты и фосфаты) и органические (мочевая кислоты, мочевина, аммиак и др.) вещества. У больных сахарным диабетом с потом выделяется сахар. У людей, страдающих почечной недостаточностью, потовые железы частично выполняют экскреторную (выделительную) функцию почек. Могут потовые железы выводить и лекарственные препараты. Секрет этих потовых желез, кроме обычных компонентов, содержит холестерин, эфиры холестерина, гликоген, железо, серу.

5. Участие в общем обмене. Под влиянием ультрафиолетового облучения в коже из провитамина D-дегидрохолестерина образуются витамин D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Кальциферолы обладают антирахитическим действием, участвуют в метаболизме кальция.

Витамин C (аскорбиновая кислота) участвует в синтезе коллагеновых волокон кожи. Аскорбиновая кислота способствует образованию из аминокислоты тирозин пигмента, определяющего цвет волос и кожи – меланина.

Метаболизм гликопротеидов и гликозаминогликанов во внеклеточном матриксе дермы осуществляется при участии витамина А. Ретинол необходим для образования рогового слоя эпидермиса.

Витамин В5 (пантотеновая кислота) входит в состав коферментной группы (коэнзим А). Пантотеновая кислота участвует в метаболизме липидов (жиров) поверхности кожи, ускоряет процессы регенерации кожи, способствует восстановлению ее баланса и увеличивает прочность волокон дермы.

6. Чувствительная, или рецепторная, функция. В коже находятся нервные волокна, чувствительные нервные окончания. Они являются периферическим отделом кожного анализатора. Рецепторы кожи воспринимают давление, прикосновение, боль, чувство холода и тепла.

Чувство осязания или прикосновения позволяет ориентироваться во внешней среде, узнавать свойства предметов. Чувство осязания воспринимается тельцами Мейснера, луковицеобразными тельцами Гольджи – Мацони, осязательными дисками Меркеля. Пластинчатые тельца Фатера – Пачини воспринимают глубокое давление. Нервные сплетения, заложенные в фолликулах волос, отвечают за волосковую чувствительность.

Тепловыми рецепторами являются тельца Руффини, к холодовым рецепторам относятся концевые колбы Краузе. Раздражение температурных рецепторов приводит к изменению процесса теплорегуляции.

Свободные нервные окончания, заложенные в эпидермисе и дерме, воспринимают боль. Боль сигнализирует организму об опасности.

7. Резорбционная функция. Водно-липидная мантия и роговой слой значительно затрудняют проникновение многих химических веществ в кожу. Но кожа способна осуществлять транспорт химических и лекарственных веществ, растворимых в липидах и разрушающих роговой слой. Хорошо проникают в кожу газообразные и летучие вещества (сероводород, эфир, хлороформ). Уникальность кожи состоит в том, что она доступна непосредственному нанесению лекарственных веществ на кожный покров. От строения и толщины кожи зависит впитываемость наружно наносимых лекарственных средств. Активно проникает в кожу действующее вещество в области лица, крупных складок, половых органов, где толщина рогового слоя минимальна. Более толстый роговой слой туловища, конечностей, ладоней и подошв делает кожу менее доступной для наружного воздействия.

Кожа, усваивая жиры и масла, нанесенные на ее поверхность, способна использовать их для строительства своих собственных липидов. Из них кожа извлекает жирные кислоты. Жирные кислоты относятся к незаменимым полиненасыщенным жирным кислотам: линолевой, линоленовой и арахидоновой. Организм человека не может синтезировать жирные кислоты и должен получать их с пищей или при накожном нанесении. Биологически активные производные жирных кислот используются для построения липидных пластов, для синтеза простагландинов (гормонов) и регуляторов реакций местного иммунитета, оказывают влияние на воспалительные процессы в коже и могут как усилить воспаление, так и уменьшить его. Жирные кислоты влияют на сосудистую проницаемость, восприятие боли. Скорость восстановления липидного барьера зависит от соотношения липидов кожи.

8. Дыхательная функция активнее осуществляется у детей. Через кожу, в которой много близко расположенных сосудов, в организм ребенка поступает кислород. У взрослых дыхательная функция кожи незначительна.

9. Иммунологическая функция. Кожа является частью иммунной системы. Взаимодействуя, клетки кожи реагируют на антигенные стимулы на поверхности и в толще кожи. Клетки кожи представляют антиген Т-лимфоцитам.

Тканевые базофилы играют важную роль в реакции гиперчувствительности. В местах аллергических реакций количество тканевых базофилов нарастает. При этом во внеклеточное пространство выделяются биологически активные вещества: биогенные амины (гистамин, серотонин), протеолитические ферменты, гепарин. Нарушается сосудисто-тканевая проницаемость кожи, появляется отек, гиперемия (покраснение) кожи, возникают зуд и боль. Тканевые базофилы могут стимулировать или тормозить процессы свертывания крови, активизировать тромбоциты путем секреции фактора активации тромбоцитов (ФАТ) – медиатора аллергических реакций немедленного типа.

Кожа является чрезвычайно сложно устроенным органом, выполняющим многочисленные и разнообразные функции.

Источник