Функциональная классификация кровеносных сосудов физиология

Функциональные свойства сосудов зависят от особенностей строения сосудистой стенки, диаметра и расположения их относительно сердца, степени оксигенации находящейся в них крови, наличия и толщины слоев эластических и гладкомышечных волокон, плотности и непрерывности контактов между эндотелиальными клетками, покрывающими внутреннюю поверхность сосудов. По таким признакам сосуды подразделяются следующим образом. > Амортизирующие сосуды (магистральные, сосуды компрессионной камеры) – аорта, легочная артерия и все отходящие от них крупные артерии, артериальные сосуды эластического типа. Эти сосуды принимают кровь, изгоняемую желудочками под относительно высоким давлением (около 120 мм рт. ст. для левого и до 30 мм рт. ст. для правого желудочков). Эластичность магистральных сосудов создается хорошо выраженным в них слоем эластических волокон, располагающихся между слоями эндотелия и мышц. Амортизирующие сосуды растягиваются, принимая кровь, изгоняемую под давлением желудочками. Это смягчает гидродинамический удар выбрасываемой крови о стенки сосудов, а их эластические волокна запасают потенциальную энергию, которая расходуется на поддержание артериального давления и продвижение крови на периферию во время диастолы желудочков сердца. Амортизирующие сосуды оказывают небольшое сопротивление кровотоку. > Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) – мелкие артерии, артериолы и метартериолы. Эти сосуды оказывают наибольшее сопротивление кровотоку, так как имеют малый диаметр и содержат в стенке толстый слой циркулярно расположенных гладкомышечных клеток. Гладкомышечные клетки, сокращающиеся под действием нейромедиаторов, гормонов и других сосудоактивных веществ, могут резко уменьшать просвет сосудов, увеличивать сопротивление току крови и снижать кровоток в органах или их отдельных участках. При расслаблении гладких миоцитов просвет сосудов и кровоток возрастают. Таким образом, резистивные сосуды выполняют функцию регуляции органного кровотока и влияют на величину артериального давления крови. > Обменные сосуды – капилляры, а также пре- и посткапиллярные сосуды, через которые совершается обмен водой, газами и органическими веществами между кровью и тканями. Стенка капилляров состоит из одного слоя эндотелиальных клеток и базальной мембраны. В стенке капилляров нет мышечных клеток, которые могли бы активно изменить их диаметр и сопротивление кровотоку. Поэтому число открытых капилляров, их просвет, скорость капиллярного кровотока и транскапиллярный обмен изменяются пассивно и зависят от состояния перицитов – гладкомышечных клеток, расположенных циркулярно вокруг прекапиллярных сосудов, и состояния артериол. При расширении артериол и расслаблении перицитов капиллярный кровоток возрастает, а при сужении артериол и сокращении перицитов замедляется. Замедление тока крови в капиллярах наблюдается также при сужении венул. > Емкостные сосуды представлены венами. Благодаря высокой растяжимости вены могут вмещать большие объемы крови и таким образом обеспечивают ее своеобразное депонирование – замедление возврата к предсердиям. Особенно выраженными депонирующими свойствами обладают вены селезенки, печени, кожи и легких. Поперечный просвет вен в условиях низкого кровяного давления имеет овальную форму. Поэтому при увеличении притока крови вены, даже не растягиваясь, а лишь принимая более округлую форму, могут вмещать больше крови (депонировать ее). В стенках вен имеется выраженный мышечный слой, состоящий из циркулярно расположенных гладкомышечных клеток. При их сокращении диаметр вен уменьшается, количество депонированной крови снижается и увеличивается возврат крови к сердцу. Таким образом, вены участвуют в регуляции объема крови, возвращающегося к сердцу, влияя на его сокращения. > Шунтирующие сосуды – это анастомозы между артериальными и венозными сосудами. В стенке анастомозирующих сосудов имеется мышечный слой. При расслаблении гладких миоцитов этого слоя происходит открытие анастомозирую- щего сосуда и снижение в нем сопротивления кровотоку. Артериальная кровь по градиенту давления сбрасывается через анастомозирующий сосуд в вену, а кровоток через сосуды микроциркуляторного русла, включая капилляры, уменьшается (вплоть до прекращения). Это может сопровождаться снижением локального тока крови через орган или его часть и нарушением тканевого обмена. Особенно много шунтирующих сосудов в коже, где артериовенозные анастомозы включаются для снижения отдачи тепла, при угрозе снижения температуры тела. > Сосуды возврата крови в сердце представлены средними, крупными и полыми венами. |

Источник

С позиций функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяются на следующие функциональные типы:

амортизирующие

резистивные

сосуды-сфинктеры

обменные

ёмкостные

шунтирующие

Амортизирующие сосуды

Синонимы: амортизирующие, упруго-растяжимые.

К амортизирующимсосудам относят аорту, легочную артерию и прилежащие к ним участки крупных сосудов.

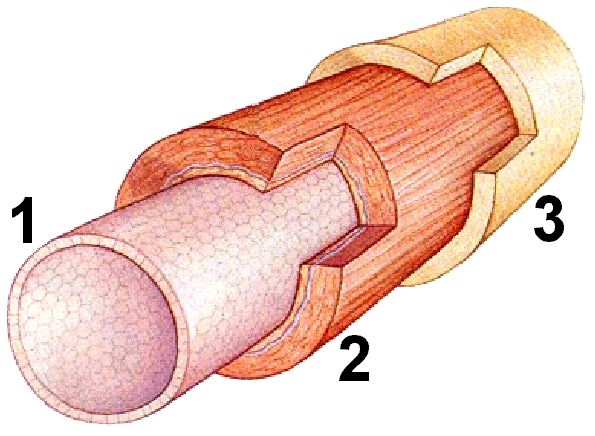

Амортизирующие сосуды относятся к артериям эластического типа (рис. 4111402271). В их средней оболочке преобладают эластические элементы. Благодаря такому приспособлению сглаживаются возникающие во время регулярных систол подъемы артериального давления.

Рис. 4111402271. Структура артерий эластического типа. 1 – интима (эндотелий и базальная мембрана); 2 – медиа (большое количество эластических волокон и немного мышечных волокон); 3 – адвентиция.

Резистивные сосуды

Синонимы:Сосуды сопротивления

Резистивные сосуды- концевые артерии и артериолы (рис. 4111402451)- характеризуются толстыми гладкомышечными стенками, способными при сокращении изменять величину просвета, что является основным механизмом регуляции кровоснабжения различных органов.

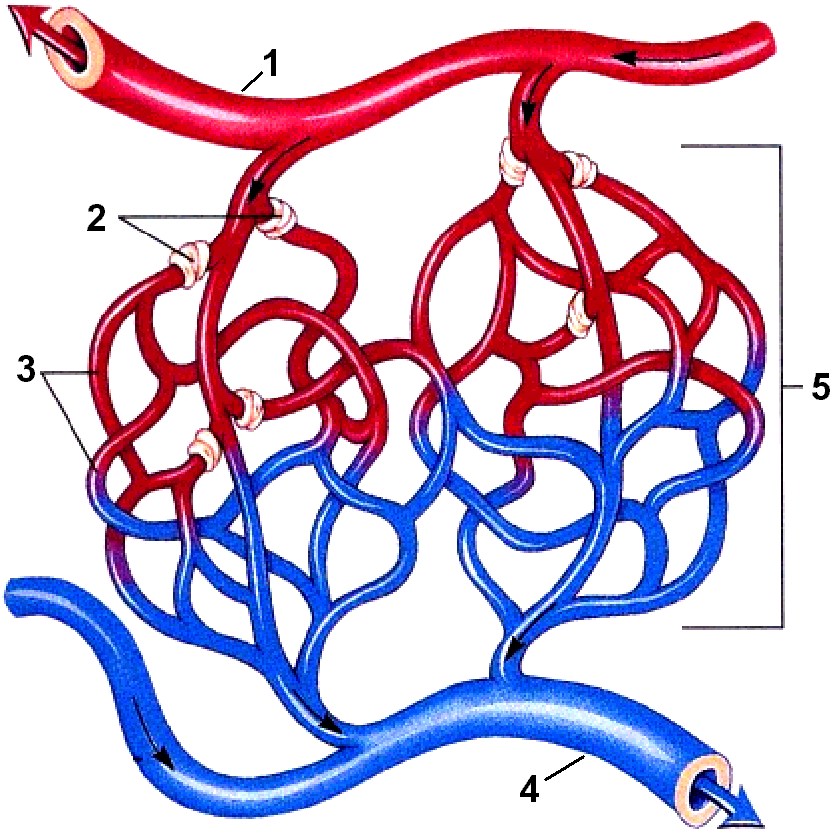

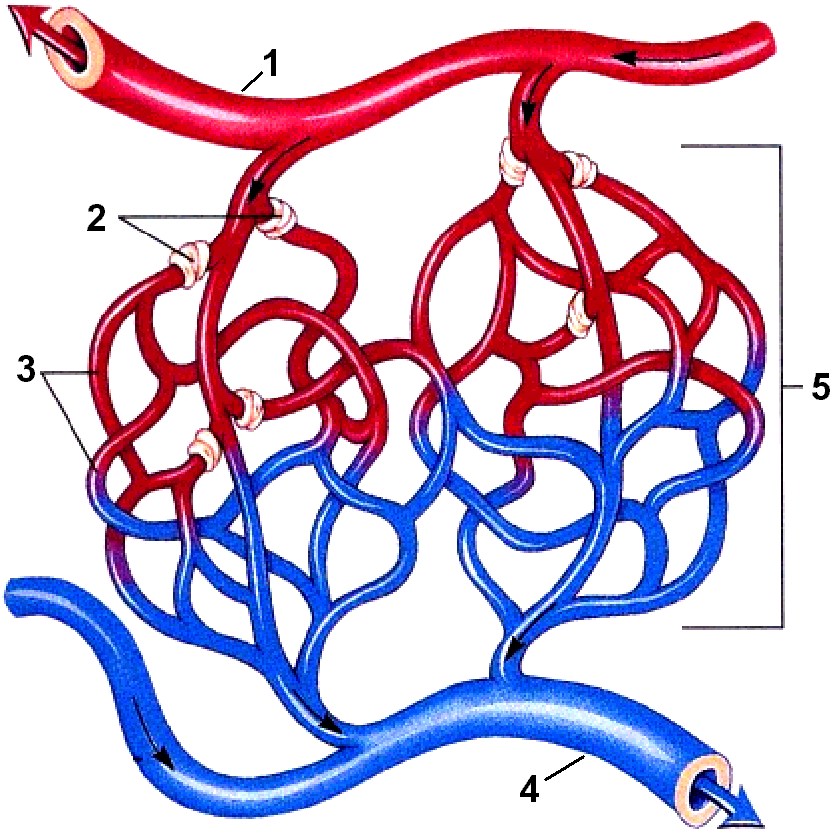

Рис. 4111402451. Сосуды микроциркуляторного русла.

1 – артериолы; 2 – прекапиллярные сфинктеры; 3 – капилляры; 4 – венулы;

Стрелками обозначены направления движения крови.

Сосуды-сфинктеры

Сосуды-сфинктеры являются последними участками прекапиллярных артериол (рис. 4111402451). Они, как и резистивные сосуды, также способны изменить свои внутренний диаметр, определяя тем самым число функционирующих капилляров и соответственно величину обменной поверхности.. (резистивные сосуды) – артериолы, в том числе и прекапиллярные сфинктеры, т.е. сосуды с хорошо выраженным мышечным слоем.

Обменные сосуды

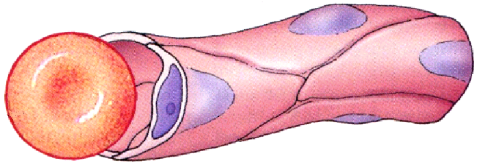

К обменным сосудам относят капилляры (рис. 411161517), в которых происходит обмен различных веществ и газов между кровью и тканевой жидкостью.

Рис. 411161517. Соотношение размеров капилляра и эритроцита.

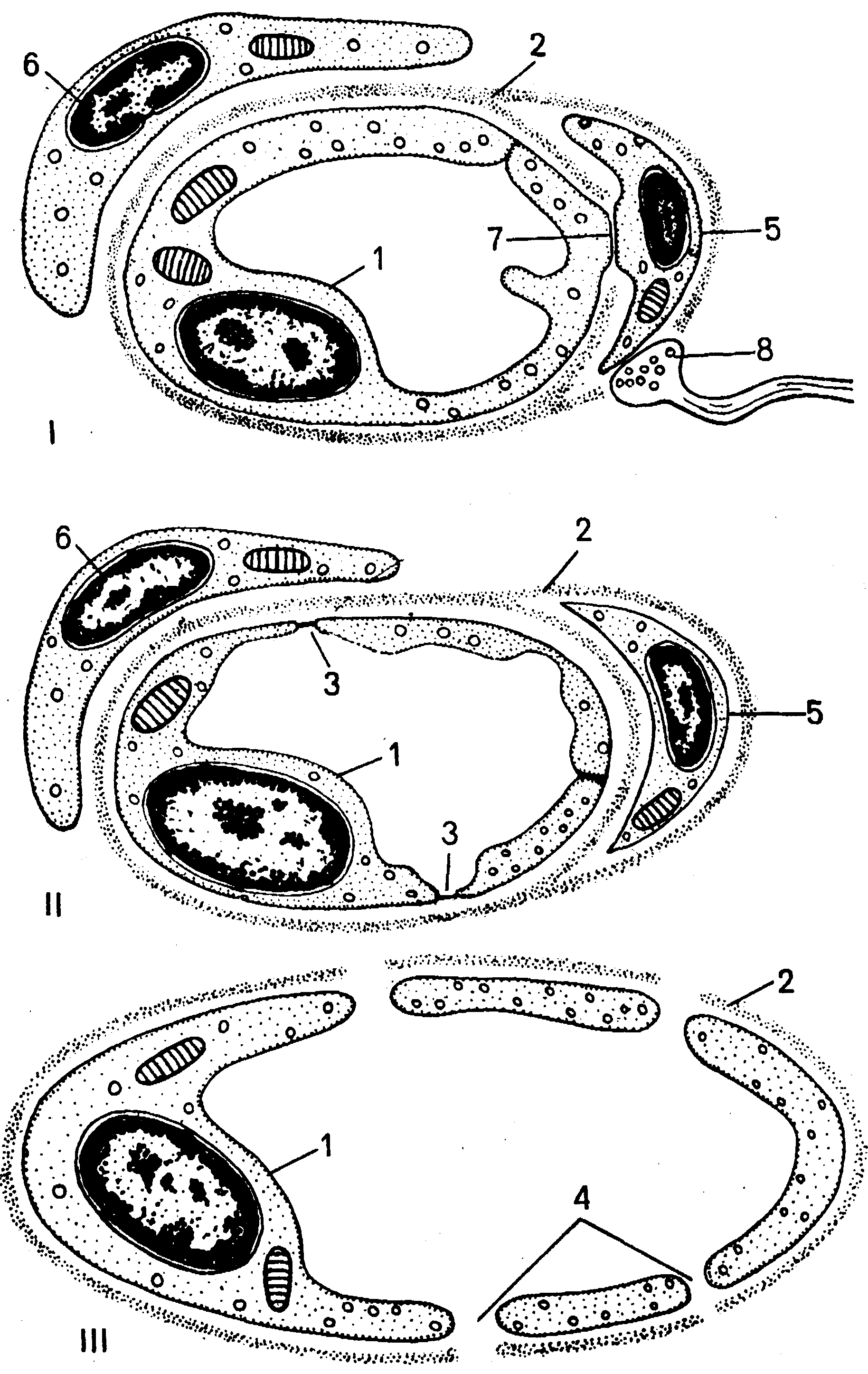

Различают три типа капилляров (рис. 710290646):

соматические со сплошной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной

фенестрированныес порами в эндотелиоцитах, затянутых диафрагмой (фенестрами)

перфорированноготипа со сквозными отверстиями в эндотелии и базальной мембране.

Рис.710290646.Три типа капилляров (схема по Ю.И.Афанасьеву).

I- гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной; II – гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной;III- гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной; 1 – эндотелиоцит; 2 – базальная мембрана; 3 – фенестры; 4 – щели (поры); 5 – перицит; 6 – адвентициальная клетка; 7 – контакт эндотелиоцита и перицита; 8 – нервное окончание.

Капилляры соматического типа находятся в сердечной и скелетной мышцах, в легких, ЦНС и других органах. Это наиболее распространенный тип капилляров.

Фенестрированные капилляры встречаются в эндокринных органах, в собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки, в бурой жировой ткани, в почке. Перфорированные капилляры характерны для органов кроветворения, в частности для селезенки, а также для печени.

Диаметр венозного отдела капилляра может быть шире артериального в 1,5 – 2раза.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Физиология сосудов. Гемодинамика

Гемодинамика – раздел физиологии кровообращения, использующий законы гидродинамики (физические явления движения жидкости в замкнутых сосудах) для исследования причин, условий и механизмов движения крови в сердечно-сосудистой системе. Гемодинамика определяется двумя силами: давлением, которое оказывает влияние на жидкость, и сопротивлением, которое она испытывает при трении о стенки сосудов и вихревых движениях.

Силой, создающей давление в сосудистой системе, является сердце. У человека среднего возраста при каждом сокращении сердца в сосудистую систему выталкивается 60−70 мл крови (систолический объем) или 4−5 л/мин (минутный объем). Движущей силой крови служат разность давлений, возникающая в начале и конце трубки.

В аорте она составляет 40 см/с, в артериях – от 40 до 10, артериолах – 10 – 0,1, капиллярах – меньше 0,1, венулах – меньше 0,3, венах – 0,3 – 5,0, полой вене – 5 – 20 см/с.

Функциональная классификация сосудов

· Амортизирующие сосуды

Это аорта, лёгочная артерия и их крупные ветви, то есть сосуды эластического типа.

Специфическая функция этих сосудов – поддержание движущей силы кровотока в диастолу желудочков сердца. Здесь сглаживается перепад давления между систолой, диастолой и покоем желудочков за счёт эластических свойств стенки сосудов. В результате в период покоя давление в аорте поддерживается на уровне 80 мм рт.ст., что стабилизирует движущую силу, при этом эластические волокна стенок сосудов отдают накопленную во время систолы потенциальную энергию сердца и обеспечивают непрерывность тока крови и давление по ходу сосудистого русла.

· Сосуды распределения

Это средние и мелкие артерии мышечного типа регионов и органов; их функция – распределение потока крови по всем органам и тканям организма. Вклад этих сосудов в общее сосудистое сопротивление небольшой и составляет 10-20 %.

· Сосуды сопротивления

К ним относят артерии диаметром меньше 100 мкм, артериолы, прекапиллярные сфинктеры, сфинктеры магистральных капилляров. На долю этих сосудов приходится около 50-60 % общего сопротивления кровотоку, с чем и связано их название. Сосуды сопротивления определяют кровоток системного, регионального и микроциркуляторного уровня.

· Обменные сосуды (капилляры)

Частично транспорт веществ происходит также в артериолах и венулах. Через стенку артериол легко диффундирует кислород (в частности, этот путь играет важную роль в снабжении кислородом нейронов мозга), а через люки венул (межклеточные поры диаметром 10-20 нм) осуществляется диффузия из крови белковых молекул, которые в дальнейшем попадают в лимфу.

· Шунтирующие сосуды

К ним относят артериоловенулярные анастомозы. Их функции – шунтирование кровотока. Истинные анатомические шунты (артериоловенулярные анастомозы) есть не во всех органах. Наиболее типичны эти шунты для кожи: при необходимости уменьшить теплоотдачу кровоток по системе капилляров прекращается и кровь (тепло) сбрасывается по шунтам из артериальной системы в венозную.

· Емкостные (аккумулирующие) сосуды

Это посткапиллярные венулы, венулы, мелкие вены, венозные сплетения и специализированные образования – синусоиды селезенки. Их общая ёмкость составляет около 50 % всего объема крови, содержащейся в сердечно-сосудистой системе. Функции этих сосудов связаны со способностью изменять свою ёмкость, что обусловлено рядом морфологических и функциональных особенностей емкостных сосудов.

· Сосуды возврата крови в сердце

Это средние, крупные и полые вены, выполняющие роль коллекторов, через которые обеспечивается региональный отток крови, возврат её к сердцу. Ёмкость этого отдела венозного русла составляет около 18% и в физиологических условиях изменяется мало (на величину менее 1/5 от исходной ёмкости).

Объёмная скорость кровотока в сердечно-сосудистой системе составляет 4-6 л/мин, она распределяется по регионам и органам в зависимости от интенсивности их метаболизма в состоянии функционального покоя и при деятельности (при активном состоянии тканей кровоток в них может возрастать в 2-20 раз). На 100 г ткани объем кровотока в покое равен в мозге 55, в сердце – 80, в печени – 85, в почках – 400, в скелетных мышцах – 3 мл/мин.

Скорость кровотока в отдельных капиллярах определяют с помощью биомикроскопии, дополненной кинотелевизионным и другими методами. Среднее время прохождения эритроцита через капилляр большого круга кровообращения составляет у человека 2,5 с, в малом круге – 0,3-1 с.

Коронарные артерии берут начало в устье аорты, левая кровоснабжает левый желудочек и левое предсердие, частично – межжелудочковую перегородку, правая – правое предсердие и правый желудочек, часть межжелудочковой перегородки и заднюю стенку левого желудочка. У верхушки сердца веточки разных артерий проникают внутрь и снабжают кровью внутренние слои миокарда и сосочковые мышцы; коллатерали между ветвями правой и левой коронарных артерий развиты слабо. Венозная кровь из бассейна левой коронарной артерии оттекает в венозный синус (80-85 % крови), а затем в правое предсердие; 10-15 % венозной крови поступает через вены Тебезия в правый желудочек. Кровь из бассейна правой коронарной артерии оттекает через передние сердечные вены в правое предсердие. В покое через коронарные артерии человека протекает 200-250 мл крови в минуту, что составляет около 4-6 % минутного выброса сердца.

Источник

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕМОДИНАМИКИ.

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ.

План лекции

1. Понятие «гемодинамика» 2

2. Функциональная классификация кровеносных сосудов 2

Амортизирующие сосуды 3

Резистивные сосуды 3

Сосуды-сфинктеры 3

Обменные сосуды 4

Ёмкостные сосуды 5

Шунтирующие сосуды 5

3. Основные законы гемодинамики 5

Режимы течения крови 6

Сопротивление кровотоку 7

4. Сосудистый тонус 7

Соотношение между давлением и скоростью кровотока в сосудах разного типа (Пассивное растяжение и ауторегуляция сосудистого тонуса) 9

Релаксация напряжения, обратная релаксация напряжения 10

5. Скорость движения крови 11

6. Время кругооборота крови 11

7. Кровяное давление, его виды. 11

Факторы, определяющие значение кровяного давления 11

8.Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике 11

9. Артериальный пульс и его основные параметры, методики регистрации и оценки. 11

10. Венозный пульс, флебограмма и ее оценка. 12

11. Органное кровообращение. 12

12. Коронарное кровообращение. 12

13. Кровоснабжение головного и спинного мозга. 12

14. Лёгочное кровообращение. 12

15. Микроциркуляция 12

16. Лимфообращение 12

1. Понятие «гемодинамика»

Под термином «гемодинамика» можно понимать раздел физиологии или в узком смысле «движение крови».

Гемодинамика – раздел физиологии кровообращения, использующий законы гидродинамики (физические явления движения жидкости в замкнутых сосудах) для исследования причин, условий и механизмов движения крови в сердечно-сосудистой системе.

Подробнее Учебник, IтомC.363.

2. Функциональная классификация кровеносных сосудов

С позиций функциональной значимости для системы кровообращения сосуды подразделяются на следующие функциональные типы:

амортизирующие

резистивные

сосуды-сфинктеры

обменные

ёмкостные

шунтирующие

Амортизирующие сосуды

Синонимы: амортизирующие, упруго-растяжимые.

К амортизирующимсосудам относят аорту, легочную артерию и прилежащие к ним участки крупных сосудов.

Амортизирующие сосуды относятся к артериям эластического типа (рис. 4111402271). В их средней оболочке преобладают эластические элементы. Благодаря такому приспособлению сглаживаются возникающие во время регулярных систол подъемы артериального давления.

Рис. 4111402271. Структура артерий эластического типа. 1 – интима (эндотелий и базальная мембрана); 2 – медиа (большое количество эластических волокон и немного мышечных волокон); 3 – адвентиция.

Резистивные сосуды

Синонимы:Сосуды сопротивления

Резистивные сосуды- концевые артерии и артериолы (рис. 4111402451)- характеризуются толстыми гладкомышечными стенками, способными при сокращении изменять величину просвета, что является основным механизмом регуляции кровоснабжения различных органов.

Рис. 4111402451. Сосуды микроциркуляторного русла.

1 – артериолы; 2 – прекапиллярные сфинктеры; 3 – капилляры; 4 – венулы;

Стрелками обозначены направления движения крови.

Сосуды-сфинктеры

Сосуды-сфинктеры являются последними участками прекапиллярных артериол (рис. 4111402451). Они, как и резистивные сосуды, также способны изменить свои внутренний диаметр, определяя тем самым число функционирующих капилляров и соответственно величину обменной поверхности.. (резистивные сосуды) – артериолы, в том числе и прекапиллярные сфинктеры, т.е. сосуды с хорошо выраженным мышечным слоем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Функциональная классификация сосудов (по Б. И. Ткаченко в модификации В. Г. Афанасьева) состоит из:

1. Амортизирующие сосуды – аорта, легочная артерия и их крупные ветви, т.е. сосуды эластического типа.

Специфическая функция этих сосудов – поддержание движущей силы кровотока в диастолу желудочков сердца. Здесь сгла-

живается перепад давления между систолой, диастолой и покоем желудочков за счет эластических свойств стенки сосудов. В результате в период покоя давление в аорте поддерживается на уровне 80 мм рт. ст., что стабилизирует движущую силу, при этом эластические волокна стенок сосудов отдают накопленную во время систолы потенциальную энергию сердца и обеспечивают непрерывность тока крови и давление по ходу сосудистого русла. Эластичность аорты и легочной артерии смягчает также гидравлический удар крови во время систолы желудочков. Изгиб аорты повышает эффективность перемешивания крови (основное перемешивание, создание однородности транспортной среды происходит в сердце).

2. Сосуды распределения – средние и мелкие артерии мышечного типа регионов и органов; их функция – распределение потока крови по всем органам и тканям организма. Вклад этих сосудов в общее сосудистое сопротивление небольшой и составляет 10-20%.

3. Сосуды сопротивления. К ним относят: артерии диаметром менее 100 мкм, артериолы, прекапиллярные сфинктеры, сфинктеры магистральных капилляров. На долю этих сосудов приходится около 50-60% общего сопротивления кровотоку, с чем и связано их название. Разнонаправленные изменения тонуса сосудов сопротивления разных регионов обеспечивают перераспределение объемного кровотока между регионами. В регионе или органе они перераспределяют кровоток между работающими и неработающими микрорегионами, т.е. управляют микроциркуляцией. Наконец, сосуды сопротивления микрорегиона распределяют кровоток между обменной и шунтовой цепями, определяют количество функционирующих капилляров. Так, включение в работу одной артериолы обеспечивает кровоток в 100 капиллярах.

4. Обменные сосуды – это капилляры. Частично транспорт веществ происходит также в артериолах и венулах. Через стенку артериол легко диффундирует кислород (в частности, этот путь играет важную роль в снабжении кислородом нейронов мозга), а через люки венул (межклеточные поры диаметром 10-20 нм) осуществляется диффузия из крови белковых молекул, которые в дальнейшем попадают в лимфу.

5. Шунтирующие сосуды. К ним относят артериоло-венуляр-ные анастомозы. Их функция – шунтирование кровотока. Истинные анатомические шунты (артериоло-венулярные анастомозы) есть не во всех органах. Наиболее типичны эти шунты для кожи: при необходимости уменьшить теплоотдачу кровоток по системе капилляров прекращается и кровь (тепло) сбрасывается по шунтам из артериальной системы в венозную.

6. Емкостные (аккумулирующие) сосуды – это посткапиллярные венулы, венулы, мелкие вены, венозные сплетения и специализированные образования – синусоиды селезенки. Их общая емкость составляет около 50% всего объема крови, содержащейся в сердечно-сосудистой системе. Функции этих сосудов связаны со способностью изменять свою емкость. В состоянии покоя до 50% объема крови функционально выключено из кровообращения.

7. Сосуды возврата крови в сердце – это средние, крупные и полые вены, выполняющие роль коллекторов, через которые обес-

, печиваются региональный отток крови, возврат ее к сердцу. Емкость этого отдела венозного русла составляет около 18% и в физиологических условиях изменяется мало (на величину менее 1/5 от исходной емкости).

Источник