Функциональная морфология лимфатических сосудов

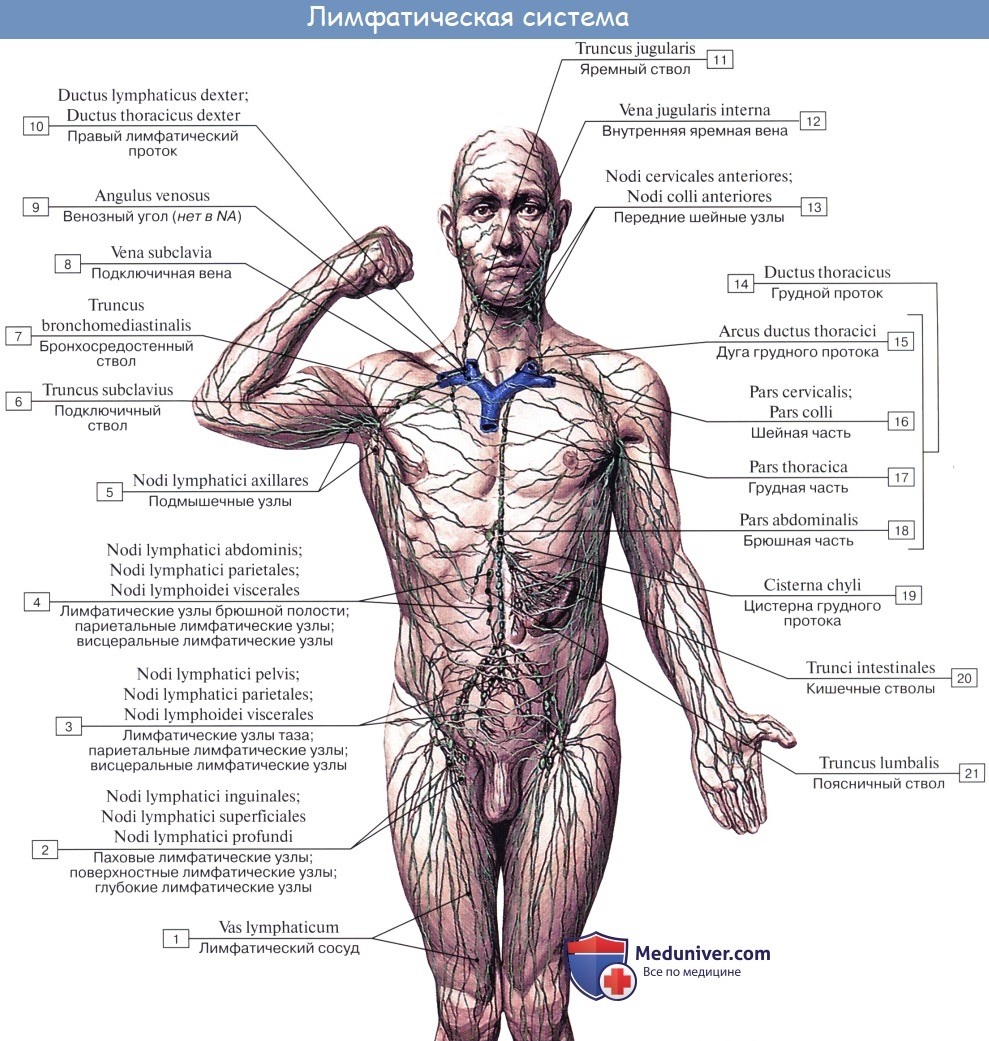

Лимфатические сосуды – часть лимфатической системы, включающей в себя еще и лимфатические узлы. В функциональном отношении лимфатические сосуды тесно связаны с кровеносными, особенно в области расположения сосудов микроциркуляторного русла. Именно здесь происходят образование тканевой жидкости и проникновение ее в лимфатическое русло. Через мелкие лимфоносные пути осуществляется: постоянная миграция лимфоцитов из кровотока и их рециркуляция из лимфатических узлов в кровь. Классификация: Среди лимфатических сосудов различают лимфатические капилляры, интра- и экстраорганные лимфатические сосуды, отводящие лимфу от органов, и главные лимфатические стволы тела – грудной проток и правый лимфатический проток, впадающие в крупные вены шеи. Лимфатические капилляры – начальные отделы лимфатической системы, в которые из тканей поступает тканевая жидкость вместе с продуктами обмена веществ, а в патологических случаях – инородные частицы и микроорганизмы. Т.е. основная их функция – дренажная. По лимфатическому руслу могут распространяться и клетки злокачественных опухолей. Лимфатические капилляры представляют собой систему замкнутых с одного конца, уплощенных эндотелиальных трубок, анастомозирующих друг с другом. Диаметр лимфатических капилляров в несколько раз больше, чем кровеносных. В лимфатической системе, как и в кровеносной, почти всегда имеются резервные капилляры, наполняющиеся лишь при усилении лимфообразования. Стенка лимфатических капилляров состоит из эндотелиальных клеток, которые в 3-4 раза крупнее эндотелиоцитов кровеносных капилляров. Базальная мембрана и перициты в лимфатических капиллярах отсутствуют. Эндотелиальная выстилка лимфатического капилляра тесно связана с окружающей соединительной тканью с помощью так называемых стропных, или фиксирующих, якорных, филаментов, которые вплетаются в коллагеновые волокна, расположенные вдоль лимфатических капилляров. Отводящие лимфатические сосуды. Основной отличительной особенностью строения лимфатических сосудов является наличие в них большого количества клапанов и хорошо развитой наружной оболочки. В местах расположения клапанов лимфатические сосуды колбовидно расширяются. В строении стенок лимфатические сосуды имеют много общего с венами. Это объясняется сходством лимфо- и гемодинамических условий этих сосудов: наличием низкого давления и направлением тока жидкости от органов к сердцу. Лимфатические сосуды в зависимости от диаметра подразделяются на мелкие, средние и крупные. Как и вены, эти сосуды по своему строению могут быть безмышечными и мышечными. В мелких сосудах диаметром 30-40 мкм, которые являются главным образом внутриорганными лимфатическими сосудами, мышечные элементы отсутствуют и их стенка состоит из эндотелия и соединительнотканной оболочки, кроме клапанов. Средние и крупные лимфатические сосуды имеют три хорошо развитые оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную. Во внутренней оболочке, покрытой эндотелием, находятся продольно и косо направленные пучки коллагеновых и эластических волокон. Дупликатура внутренней оболочки формирует многочисленные клапаны. Участки, расположенные между двумя соседними клапанами, называются клапанным сегментом, или лимфангионом. На границе внутренней и средней оболочек лежит не всегда четко выраженная внутренняя эластическая мембрана. Средняя оболочка лимфатических сосудов слабо развита в сосудах головы, верхней части туловища и верхних конечностей. В лимфатических сосудах нижних конечностей она, наоборот, выражена отчетливо. В стенке этих сосудов находятся пучки гладких мышечных клеток, имеющие циркулярное и косое направление. Наружная оболочка лимфатических сосудов образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью, которая без резких границ переходит в окружающую соединительную ткань. Иногда в наружной оболочке встречаются отдельные продольно направленные гладкие мышечные клетки. В качестве примера строения крупного лимфатического сосуда рассмотрим один из главных лимфатических стволов – грудной лимфатический проток.3 оболочки:1)Внутр.: Цитоплазма эндотелиальных клеток богата пиноцитозными пузырьками. Это указывает на активный трансэндотелиальный транспорт жидкости. Базальная поверхность клеток неровная. Сплошной базальной мембраны нет. В подэндотелиальном слое рыхло залегают пучки коллагеновых фибрилл. Несколько глубже находятся единичные гладкие мышечные клетки, имеющие во внутренней оболочке продольное, а в средней – косое и циркулярное направление.2) В средней оболочке расположение эластических волокон в основном совпадает с циркулярным и косым направлением пучков гладких мышечных клеток.3) Наружная оболочка грудного лимфатического протока в 3-4 раза толще двух других оболочек и содержит мощные продольно лежащие пучки гладких мышечных клеток, разделенные прослойками соединительной ткани.

Источник

Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

Лимфатическая система проводит лимфу от тканей в венозное русло. Начинается она лимфокапиллярами, которые представляют собой слепо начинающиеся уплощенные канальцы. Стенка их образована только эндотелием. Базальной мембраны и перицитов нет (в отличие от кровеносных капилляров). Эндотелий лимфатических капилляров связан с окружающей соединительной тканью пучками якорных, или стропных, филаментов, препятствующих спадению капилляров.

Между эндотелиоцитами имеются щели. Диаметр лимфатических капилляров (20-30 мкм) может изменяться в зависимости от степени наполнения их лимфой. Лимфокапилляры в виде сети пронизывают все органы и ткани, за исключением мозга, глазного яблока, внутреннего уха, печеночных долек, лимфоидной ткани селезенки, лимфатических узлов, миндалин, костного мозга, аденогипофиза, плаценты и некоторых других органов.

Лимфатические капилляры выполняют дренажную функцию, участвуя в процессах всасывания фильтрата плазмы крови из соединительной ткани. На поверхности эндотелиоцитов, обращенной в сторону интерстициальной соединительной ткани, присутствуют микровыросты, а транспортные пиноцитозные везикулы направлены в сторону просвета капилляра.

Через так называемый посткапиллярный отдел (который отличается от лимфокапилляров наличием клапанов) лимфатические капилляры постепенно переходят в лимфатические сосуды малого, среднего и крупного калибров. В структуре стенки лимфатических сосудов много общего с венами, что объясняется сходными условиями лимфо- и гемодинамики (низкое давление, малая скорость протекания, направление тока от тканей к сердцу).

Различают лимфатические сосуды мышечного и безмыгиечного типов. Средние и крупные лимфатические сосуды имеют в составе стенки три хорошо развитые оболочки (внутреннюю, среднюю и наружную). Внутренняя облочка лимфатических сосудов образует многочисленные складки — клапаны. Расширенные участки лимфатических сосудов между соседними клапанами называются лимфангионами.

Средняя оболочка более выражена в сосудах нижних конечностей. По ходу лимфатических сосудов расположены лимфатические узлы. Протекая через них, лимфа обогащается лимфоцитами. Особенностью строения стенки крупных лимфатических сосудов (грудного протока и правого лимфатического протока) является хорошо развитая наружная оболочка, которая в 3-4 раза толще внутренней и средней оболочек вместе взятых. В наружной оболочке проходят продольные пучки гладкомышечных клеток. По ходу грудного протока имеется до 9 полулунных клапанов.

Иннервация сосудов. Вегетативные нервные волокна сопровождают сосуды, заканчиваясь на их стенке рецепторами и эффекторами. Чувствительные нервные окончания отличаются многообразием форм и большой протяженностью, залегая во всех трех оболочках сосудов. Эффекторные нервные волокна заканчиваются на гладких мышечных клетках сосудов нервно-мышечными синапсами.

Возрастные изменения сосудов. В течение всей жизни происходит непрерывная перестройка сосудистой системы в связи с изменением условий их функционирования. С возрастом стенка сосудов уплотняется вследствие разрастания соединительнотканных структур, атрофии клеток средней оболочки и появления известковых отложений. При нарушении структурной целостности тканей внутренней оболочки сосудов (эндотелия, рыхлой волокнистой соединительной ткани) и изменении их метаболизма возможно развитие атеросклероза.

При этом во внутренней оболочке сосудов происходит накопление холестерина и образование атеросклеротических бляшек. Подобные изменения в венечных (коронарных) артериях приводят к ишемической болезни сердца. С возрастом нередко наблюдаются изменения стенки вен и лимфатических сосудов, приводящие к их варикозным расширениям.

Регенерация сосудов. Рост и регенерация капилляров происходят за счет образования эндотелиальных выпячиваний в виде почек по принципу “эндотелий от эндотелия” и формирования внутри этих выростов полости с протекающей в ней кровью. При ранениях стенки кровеносных сосудов (огнестрельные раны, действие ударной волны, сдавления, перегрузки и др. факторы) посттравматический гистогенез приводит к неполноценной регенерации эндотелия, волокнистой и гладкомышечной тканей оболочки сосудов, нарушению межтканевых корреляций в области дефекта стенки, замещению его, в основном, соединительной тканью, что способствует образованию посттравматических аневризм, а также к заращению просвета магистральных сосудов.

– Также рекомендуем “Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.”

Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.”:

1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря.

2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.

4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.

7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы.

8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи.

9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

Источник

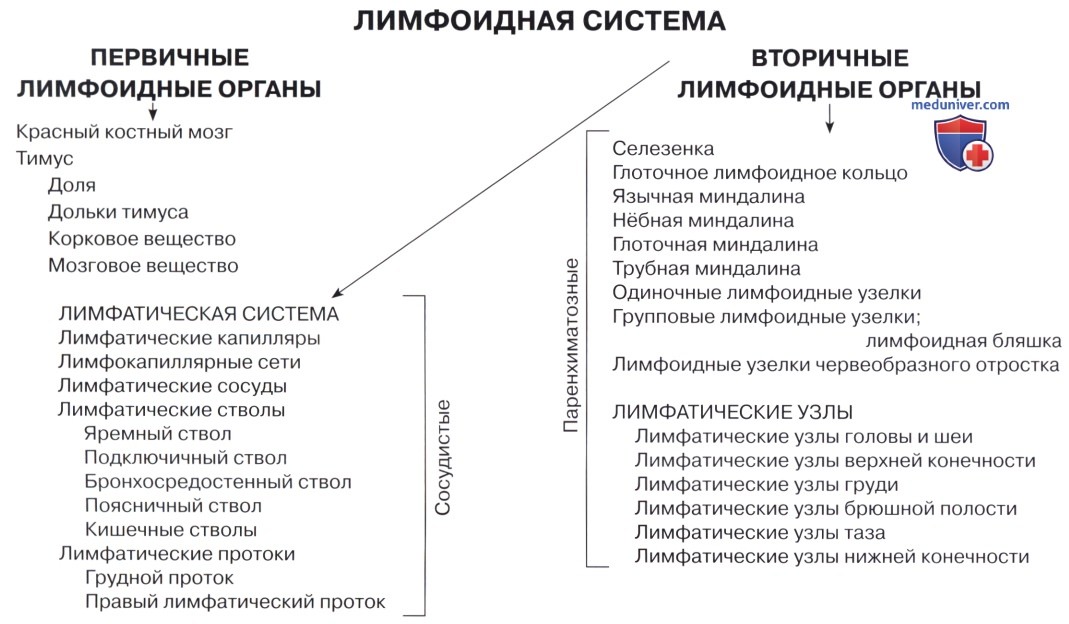

Оглавление темы “Лимфатическая система ( systema Lymphaticum ).”: Лимфатическая система, systema lymphaticum. Функция, строение лимфатической системыЛимфатическая система является составной частью сосудистой и представляет как бы добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой она развивается и с которой имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу). Ее основная функция — проведение лимфы от тканей в венозное русло (транспортная, резорбционная и дренажная функции), а также образование лимфоидных элементов (лимфопоэз), участвующих в иммунологических реакциях, и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, бактерий и т. п. (барьерная роль). По лимфатическим путям распространяются и клетки злокачественных опухолей (рак); для определения этих путей требуется глубокое знание анатомии лимфатической системы.

Соответственно отмеченным функциям лимфатическая система имеет в своем составе: I. Пути, проводящие лимфу: лимфокапиллярные сосуды, лимфатические (лимфоносные, по В. В. Куприянову) сосуды, стволы и протоки. II. Места развития лимфоцитов: 1) костный мозг и вилочковая железа; 2) лимфоидные образования в слизистых оболочках: а) одиночные лимфатические узелки, folliculi lymphatici solitarii; 3) скопления лимфоидной ткани в червеобразном отростке; 4) пульпа селезенки; 5) лимфатические узлы, nodi lymphatici. Все эти образования одновременно выполняют и барьерную роль, Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. Другим отличием от последней является то, что венозные капилляры сообщаются с артериальными, тогда как лимфатическая система представляет систему трубок, замкнутую на одном конце (периферическом) и открывающуюся другим концом (центральным) в венозное русло. Лимфатическая система анатомически слагается из следующих частей: 1. Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью лимфокапиллярных сосудов, пронизывающих ткани органов в виде лимфокапиллярной сети. 2. Лимфокапиллярные сосуды переходят во внутриорганные сплетения мелких лимфатических сосудов. 3. Последние выходят из органов в виде более крупных отводящих лимфатических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути лимфатическими узлами. 4. Крупные лимфатические сосуды вливаются в лимфатические стволы и далее в главные лимфатические протоки тела — правый и грудной лимфатические протоки, которые впадают в крупные вены шеи. Лимфокапиллярные сосуды осуществляют: Соответственно этому лимфокапиллярные сосуды представляют систему эндотелиальных трубок, пронизывающих почти все органы, кроме мозга, паренхимы селезенки, эпителиального покрова кожи, хрящей, роговицы, хрусталика глаза, плаценты и гипофиза. Архитектура начальных лимфатических сетей различна. Направление петель последних соответствует направлению и положению пучков соединительной ткани, мышечных волокон, желез и других структурных элементов органа. Лимфокапиллярные сосуды составляют одно из звеньев микроцирку-ляторного русла. Лимфокапиллярный сосуд переходит в начальный, или собирающий, лимфатический сосуд (В. В. Куприянов), который затем переходит в отводящий лимфатический сосуд.

Видео урок для зубрешки строение лимфатической системы, ее значение и функцииДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь. – Также рекомендуем “Лимфатические (или лимфоносные) сосуды.” |

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Петренко В.М.

1

1 Санкт-Петербург

Сегодня в России проводятся активные исследования лимфатической системы. Я предлагаю рассмотреть наиболее известные концепции о ее устройстве. Идея единства структуры и функции оказывается ключевой при рассмотрении современных представлений и основных направлений исследований функциональной анатомии лимфатической системы в нашей стране. При всем различии подходов к ее оценке, ученые России всегда подчеркивают важную роль лимфатической системы в жизнедеятельности человека и животных, включая такие ее функции, как дренажная и защитная (участие в иммунитете). Современные концепции о структурно-функциональной организации лимфатической системы исходят из принципа целостности организма, кооперации лимфатической системы с другими его частями.

анатомия

лимфатическая система

1. Борисов А.В. Теория конструкции лимфангиона // Морфология. – 1997. – Т. 112. – № 5. – С. 7-17.

2. Борисов А.В. Функциональная анатомия лимфангиона // Морфология. – 2005. – Т. 128. – № 6. – С. 18-27.

3. Борисов А.В. Анатомия лимфангиона. – Нальчик: изд-во «Полиграфсервис и Т», 2007. – 296 с.

4. Бородин Ю.И. Регионарный лимфатический дренаж и лимфодетоксикация // Морфология. – 2005. – Т. 128. – № 4. – С. 25-28.

5. Выренков Ю.Е. Руководство по клинической лимфологии / Н.А. Ефименко, Н.Е. Чериниховская и Ю.Е. Выренков. – М.: изд-во «Полимаг», 2001. – 160 с.

6. Выренков Ю.Е. Лимфатическая система сердца / Л.А. Бокерия и Ю.Е. Выренков. – М.: изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2005. – 186 с.

7. Коненков В.И., Прокофьев В.Ф., Шевченко А.В. и Зонова Е.В. Клеточная, сосудистая и экстрацеллюлярная составляющие лимфатической системы // Бюллетень СО РАМН. – 2008. – № 5 (133). – С. 7-13.

8. Коненков В.И., Бородин Ю.И., Любарский М.С. Лимфология. – Новосибирск: изд-во «Манускрипт», 2012. – 1104 с.

9. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л.Колесникова. – М.: изд-во «Медицина», 2003. – 424 с.

10. Петренко В.М. Новые представления о структурной организации активного лимфооттока // Морфология. – 2006. – Т. 129. – № 3. – С. 82-87.

11. Петренко В.М. Представление о структурной организации активного лимфотока между соседними лимфангионами // Морфология. – 2007. – Т. 132. – № 4. – С. 87-92.

12. Петренко В.М. Иммунные образования на путях лимфооттока из органов: лимфоидно-лимфатический аппарат. В кн.: «Актуал.вопр. соврем.морфол-и и физиол-и». – СПб: изд-во ДЕАН, 2007. – С. 303-305.

13. Петренко В.М. Функциональная морфология лимфатических сосудов. 2-е издание. – СПб: изд-во ДЕАН, 2008. – 400 с.

14. Петренко В.М. Структурные основы активного лимфотока в лимфатическом узле // Медицина XXI век. – 2008. – № 9(10). – С. 65-69.

15. Петренко В.М. Лимфатическая система: определение // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 3. – С. 23-27.

16. Петренко В.М. Лимфоидная система? // Журн.теорет. и практ. мед-ны. – 2011. – Т. 9. – Спец. вып., посвящ. 85-летию В.И.Дробышева. – С. 270-272.

17. Петренко В.М. Конституция лимфатической системы // Бюллетень СО РАМН. – 2012. – Т. 32. – № 2.- С. 29-35.

18. Сапин М.Р. Новый взгляд на лимфатическую систему и ее место в защитных функциях организма // Морфология. – 1997. – Т. 112. – № 5. – С. 84-87.

19. Сапин М.Р. Лимфатическая система и ее роль в иммунных процессах // Морфология. – 2007. – Т. 131. – № 1. – С. 18-22.

Лимфатическая система играет важную роль в жизнедеятельности человека и животных [6, 8]. В СССР сложились 3 крупных научных центра исследований ее функциональной анатомии – Москва, Ленинград и Новосибирск. В постсоветской России произошло резкое сокращение фундаментальных исследований в этой области. Сегодня в нашей стране явно преобладают экспериментальные и клинико-морфологические работы. Они выходят главным образом из школы профессора Ю.Е. Выренкова (РМАПО, Москва) [5] и НИИ экспериментальной и клинической лимфологии (Новосибирск – академики Ю.И. Бородин и В.И. Коненков) [8]. Кроме того, лимфологические исследования трансформируются в иммуноморфологические, прежде всего в школе академика М.Р. Сапина (МГМУ им. И.М. Сеченова) [18, 19]. Последнее связано с непрерывно растущим интересом клиницистов к структурным основам иммунитета. Поэтому в Международной анатомической терминологии [9] выделена новая система – лимфоидная, а термин «лимфатическая система» исключен. В раздел «Сердечно-сосудистая система» введен подраздел «Лимфатические протоки и стволы», в котором лимфоузлы (ЛУ) упоминаются, но подробно описываются в разделе «Лимфоидная система». В литературе нет определения лимфоидной системы, а роль лимфатических сосудов (ЛС) низведена до уровня придатка ЛУ – поставщиков периферической лимфы для очистки [18, 19]. В последнее время делаются попытки реанимировать лимфатическую систему, в ее состав вводят тимус, селезенку, миндалины, лимфоидные бляшки и узелки на основании их якобы морфологической, онтогенетической и функциональной взаимосвязи [7]. Из лимфоидной ткани состоят многие органы, сходные по значению с ЛУ. Но в их развитии наблюдаются существенные отличия, отношение к лимфатическим стволам менее интимное: в отличие от ЛУ, они не стоят на пути крупных ЛС.

Анализ литературы [3, 8, 13, 17-19] позволяет констатировать, что, несмотря на определенный кризис классических представлений о лимфатической системе, в России продолжаются активные исследования ее функциональной анатомии. В этой статье я предлагаю рассмотреть наиболее известные концепции в данной области.

Проблема лимфангиона

Известная концепция E.Horstmann (1951, 1959) и H. Mislin (1961, 1983) о клапанном сегменте или лимфангионе как функциональной единице ЛС получила широкое распространение в СССР благодаря усилиям ленинградских профессоров, физиолога Р.С. Орлова и анатома А.В. Борисова [1, 13]. В состав такого лимфангиона входят дистальный, входной клапан и более проксимально расположенная мышечная манжетка. Клапан ограничивает обратный лимфоток, а сокращающаяся мышечная манжетка поддерживает прямой лимфоток. Эта функциональная система была ошибочно переименована в структурно-функциональную единицу ЛС [1]. Еще в середине 90-х годов минувшего столетия я [13] предложил рассматривать лимфангион как структурно-функциональную единицу ЛС в виде межклапанного сегмента с гладкими миоцитами в стенках, поскольку: 1) стенка ЛС непрерывна на всем его протяжении; 2) лимфангион способен функционировать только при участии обоих его клапанов, входного (дистального) и выходного (проксимального). В 2005 г. А.В. Борисов [2] впервые раскритиковал концепцию E. Horstmann, которой ранее неукоснительно придерживался [1], и мою концепцию, хотя предложил, вслед за мной, рассматривать лимфангион как межклапанный сегмент ЛС. Но при этом А.В. Борисов продолжил описывать свою прежнюю модель работы лимфангиона как клапанного сегмента ЛС и не объяснил, где проходят границы между соседними лимфангионами и почему они могут сокращаться раздельно при наличии общего пограничного клапана [10].

Лимфангионы, поочередно сокращаясь, постепенно продвигают лимфу от лимфокапиллярных сетей к венам. Именно этот механизм Р.С. Орлов и А.В.Борисов считали решающим, если не исключительным, в организации лимфооттока из органов [1-3]. По моему мнению [13, 15, 17], базовым является пассивный лимфоток, а для огромной по относительной емкости сети лимфатических капилляров и посткапилляров – исключительным. И никакие присасывающие действия расслабленных лимфангионов не смогут разгрузить такое русло. Активные сокращения лимфангионов происходят при дефиците энергии экстравазальных факторов лимфотока. Кроме того, я документально показал, что: 1) створки клапанов ЛС содержат гладкие миоциты, чем объясняется их способность к активным движениям; 2) над пограничными клапанами соседних лимфангионов проходят мышечные пучки, они особенно хорошо выражены в грудном протоке и крупных ЛС человека и крупных млекопитающих животных. Такие надклапанные пучки гладких миоцитов объединяют мышечные манжетки соседних лимфангионов в непрерывную мышечную полосу – структурная основа их совместного сокращения [11, 13, 15].

Концепция о лимфатическом регионе

Концепция предложена академиком Ю.И. Бородиным для использования в практике преодоления эндо- и экзотоксикоза [4, 8]. Лимфатический регион охватывает лимфатический аппарат органа (части тела) и бассейн лимфосбора региона, включая пути интерстициального массопереноса, обусловливающие лимфообразование. В лимфатическом регионе выделяются 3 этапа (звена) клеточно-тканевого дренажа: 1) интерстициальная несосудистая микроциркуляция; 2) лимфатические капилляры и ЛС; 3) регионарные ЛУ. Лимфатический регион – это межсистемная морфофункциональная единица, реализующая дренаж клетки и перицеллюлярного пространства в направлении «интерстиций – лимфатическая система». Кроме ЛУ, лимфатический регион содержит постоянные и непостоянные лимфоидные образования, выполняющие функции лимфодетоксикации и иммунного надзора «на входе» в регион. Контроль «на выходе» из лимфатического региона – это функция ЛУ.

Концепция о протективной системе

Концепция предложена академиком В.И. Коненковым [8] и представляется мне по своей сути развитием: 1) идеи академика М.Р. Сапина [18,19] о том, что лимфатическая система является частью защитного (лимфоидного/иммунного) аппарата тела человека. При этом главным органом лимфатической системы М.Р. Сапин считает ЛУ, поскольку в ЛУ происходит фильтрация тканевой жидкости (очистка лимфы); 2) концепции Ю.И.Бородина [4] о лимфатическом регионе с выходом на организменный уровень, причем ключевым органом региона также оказывается ЛУ. В состав протективной системы входят тканевая жидкость, лимфа и кровь, прелимфатика, капиллярная сеть, ЛС и кровеносные сосуды, соединительная ткань, ЛУ, лимфоидные органы, тканевые и мигрирующие лимфоидные клетки, кооперирующие клетки нелимфоидной природы. В этой комплексной физиологической системе с защитными функциями были выделены 3 уровня организации: 1) базисный – стволовые клетки; 2) основной – соединительная ткань, лимфатические пути и лимфоидные органы; 3) регуляторный – цитокины.

Лимфоидно-лимфатический аппарат

Я не рассматриваю лимфатическую систему как часть лимфоидной [18,19], или лимфоидную систему в составе лимфатической [7]. Это 2 взаимосвязанных специализированных отдела сердечно-сосудистой системы. Если в основе лимфоидной системы находятся кровеносные сосуды, пути (ре)циркуляции лимфоидных клеток [12, 16], то в основе лимфатической системы – ЛС разного типа как дополнительный к венам дренаж органов [15]. Вместе эти системы образуют защитный (иммунный) комплекс организма. МикроЛС и кровеносные микрососуды объединяются посредством интерстициальных каналов рыхлой соединительной ткани в единую циркуляционную систему организма, образуют так функциональный анастомоз в ЛУ, которые являются и лимфатическими, и лимфоидными (причем с афферентными ЛС) органами [12-17]. Протективная (??) система в своей основе – это не лимфатическая система с защитными функциями по М.Р. Сапину [17] или по В.И.Коненкову [8], а лимфоидно-лимфатический (иммунный) аппарат, по моему определению [12], известному в Новосибирске [8], с множеством лимфатических регионов на периферии.

Конституция лимфатической системы

Лимфатическую систему явно отличают маятникообразные колебания лимфотока и сопряженное с этим постоянное обнаружение множества клапанов. Они ограничивают обратный (выпрямляют переменный) лимфоток и обусловливают сегментарное строение путей лимфооттока из органов [13]. Разрабатывая с 1994 г. концепцию лимфангиона как межклапанного сегмента ЛС, я постепенно распространил сегментарный принцип построения на все звенья лимфатической системы: 1) вначале – на лимфатические посткапилляры (протолимфангионы – межклапанные сегменты без гладких миоцитов в стенках); 2) с 1998 г. – на ЛУ (лимфангионы лимфоидного типа – с лимфоидной тканью в стенках) [10, 14]; 3) с 2007 г. – на лимфокапиллярные сети [13, 15]. На входе в безмышечные межклапанные сегменты лимфокапилляров находятся квазиминиклапаны – подвижные межклеточные контакты эндотелия. Они регулируют отток жидкости из тканевых каналов – фильтрацию тканевой жидкости (лимфообразование). Лимфатические пути адаптируются к условиям дефицита собственной энергии лимфотока путем сегментарного устройства, компартментализации их полостей клапанами. Это позволяет «дробить» лимфоток на порции. Их продвижение требует меньше энергии, извлекаемой прежде всего из окружения (экстравазальные факторы лимфотока).

Лимфатическая система с момента закладки является частью сердечно-сосудистой системы. Первичные ЛС образуются путем выключения из кровотока части первичных вен, которые всегда сопровождают артерии эмбриона. Его сегментарное устройство через дорсальную аорту и ее ветви отражается на квазисегментарном, периартериальном размещении основных лимфатических путей. Такие выводы я сделал из результатов собственных многолетних исследований, а также анализа литературных данных о строении и развитии лимфатической системы у человека и животных.

В итоге я предложил концепцию о конституции или общем устройстве лимфатической системы [17], которое определяет ее реакции на все воздействия окружения, в т.ч. на толчки лимфотока, и состоит в сегментарной организации лимфатического русла: 1) складчатая конструкция его стенок (клапаны и собственные, межклапанные сегменты) взаимосвязана с колебаниями лимфотока; 2) квазисегментарная связь с артериями (генеральные, общие с кровеносным руслом, периартериальные сегменты) является следствием сегментарного устройства эмбриона и отражает внешние связи лимфатического русла с его окружением – источником всех экстравазальных факторов лимфотока. Межклапанные сегменты лимфатического русла во всем их разнообразии организуют базовое, пассивное и дополнительно активное продвижение лимфы от органов к венам. Строение и режим функционирования межклапанных сегментов лимфатического русла коррелируют с их топографией – адекватны строению генеральных сегментов лимфатической системы как части сердечно-сосудистой системы, корпоральных сегментов индивида. Собственные сегменты лимфатической системы соединяются с другими компонентами ее генеральных сегментов благодаря соединительной ткани, которая местами трансформируется в лимфоидную, в т.ч. ЛУ.

Заключение

Идея единства структуры и функции, которую П.Ф. Лесгафт отстаивал как важнейшую в развитии анатомии, оказывается ключевой при рассмотрении современных представлений и основных направлений исследований функциональной анатомии лимфатической системы в нашей стране. При всем различии подходов к ее оценке, ученые России всегда подчеркивают важную роль лимфатической системы в жизнедеятельности человека и животных, включая такие ее функции, как дренажная, защитная (участие в иммунитете), дезинтоксикационная [4-8, 13, 14, 18, 19]. Кроме того, современные концепции о лимфатическом регионе, протективной системе и конституции лимфатической системы исходят из принципа целостности организма, кооперации лимфатической системы с другими его частями.

Библиографическая ссылка

Петренко В.М. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 12. – С. 94-97;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4508 (дата обращения: 24.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник