Газ наполняющий герметичный сосуд

Казалось бы, нет ничего сложного в реализации герметичного пространства для сгорания топлива. До тех пор, пока не задумаешься о том, что как минимум одна “стенка” постоянно движется, а газы внутри должны периодически обновляться.

Устройство камеры сгорания

Камера сгорания “традиционного” двигателя

Выше приведен рисунок из классического, возможно, еще советского пособия по устройству автомобиля. Здесь изображен двигатель как раз в момент, когда поршень находится в крайнем верхнем положении (т.н. “верхняя мертвая точка” – ВМТ). Сверху цилиндра находится свеча зажигания, которая подает искру, а по бокам от нее – впускной и выпускной клапаны. Через впускной клапан в цилиндр впускается топливовоздушная смесь, а через выпускной выходят выхлопные газы.

Камера сгорания двигателя с непосредственным впрыском отличается только тем, что через впускной цилиндр подается только воздух, а внутрь цилиндра “торчит” еще топливная форсунка:

Камера сгорания двигателя с непосредственным впрыском

Итак, что же надо тут герметизировать?

Во-первых, нужно, чтобы на такте сжатия из цилиндра не выходила топливовоздушная смесь (иначе она вся уйдет, и сгорания просто не будет), а на такте рабочего хода – чтобы из цилиндра не уходили выхлопные газы (иначе они не выполнят полезной работы – не будут толкать поршень вниз). То есть, герметичность нужна “газовая” (термин технически не совсем верный, но для простоты употребим его).

Во-вторых, нужно, чтобы в камеру сгорания не попадало масло. Попадание масла в камеру сгорания имеет целую кипу неприятных последствий, о которых лучше рассказать в другой раз. Просто примем как факт – попадать оно в камеру сгорания не должно, поэтому от него тоже надо обеспечить герметичность.

Кроме того, на первом рисунке можно также увидеть, что верхняя и нижняя часть камеры сгорания – раздельные. Именно так устроено подавляющее количество современных моторов. Нижняя часть, с поршнями, называется “блок цилиндров”, а верхняя, со свечой, клапанами и (для непосредственного впрыска) форсунками, называется “головка блока цилиндров” (ГБЦ).

Уплотнения от ухода газов

Газы из цилиндра могут уходить чисто теоретически вообще через любое отверстие: через свечное отверстие, через уплотнение форсунки, через клапаны, в зазор между поршнем и стенкой цилиндра, а также через соединение ГБЦ с блоком цилиндров. И вот как это решается.

Свеча зажигания

Это самое простое место для реализации уплотнения. Она вкручивается в головку блока цилиндров, а заканчивается резьбовая часть свечи мягкой шайбой, которая при затягивании расплющивается и герметизирует соединение.

В качестве экзотики встречается также коническая посадка без прокладки.

Форсунка в двигателях с непосредственным впрыском

Здесь принцип уплотнения еще проще. Ее длинный “носик” вставляется в соответствующее отверстие. Входит он туда и так довольно плотно (непосредственный впрыск – мир высоких технологий и прецизионных решений), да еще и оканчивается тефлоновым колечком для уплотнения. Это решает вопрос герметичности полностью:

Клапаны

Уплотнить клапаны (или, как это принято в околоавтомобильной среде – клапанА) – задача посложнее. Ведь клапан бьет о свое посадочное место тысячи раз в минуту. Никакая резина или тефлон не выдержат этого. Потому здесь не остается никаких других решений, кроме тщательной обработки той поверхности, где тарелка клапана закрывает доступ в камеру сгорания. Это место называется “седло клапана”, и оно притирается до обеспечения полной герметичности:

Поршень-стенка цилиндра

Здесь самое интересное. Это тот случай, когда отсутствие зазора приведет к механическим повреждениям, а наличие зазора приведет к утечкам газов, как следствие – понижению мощности и некоторым другим минусам. Решение разработчиками двигателей было найдено, в общем-то, гениальное. И, конечно же, простое – как всегда после того, как нам уже рассказали, как что-то устроено:

На рисунке изображен поршень автомобиля ЗИЛ-130. На современных легковых двигателях колец всего три – два компрессионных и одно маслосъемное

На поршень надеваются несколько колец. Они подпружинены и в свободном состоянии существенно “выпирают” за размеры поршня. Перед установкой в цилиндр они поджимаются, а после попадания в цилиндр – упираются в его стенки, обеспечивая достаточную герметичность. Верхние кольца – сплошные, и предназначены для герметизации от рабочих газов (топливовоздушной смеси и отработавших, выхлопных газов), они называются “компрессионные” – потому что обеспечивают достижение давления (компрессии) в цилиндре. Нижнее кольца называется маслосъемным, и о нем мы поговорим ниже.

Головка блока цилиндров

Вот так выглядит ГБЦ:

Вот так выглядит блок цилиндров:

Если эти две детали соединить – получится двигатель. Но сначала надо решить несколько задач. Во-первых, не должны уходить газы из камеры сгорания. Во-вторых, и в ГБЦ, и в блоке цилиндров есть каналы, через которые масло подается к трущимся поверхностям – надо, чтобы оно оттуда никуда не делось. В-третьих, аналогичные каналы есть для охлаждающей жидкости.

Чтобы обеспечить такую герметичность, первый шаг – обеспечение высокого качества обработки сопрягаемых поверхностей. Плоскости должны быть “плоскими” с точностью до сотых долей миллиметра. Второй шаг – использование специальной прокладки, которая будет одновременно достаточно мягкой, чтобы компенсировать все имеющиеся неровности и достаточно прочной, чтобы выдержать температуру и давление в камере сгорания. Ну и впридачу – она должна быть стойкой к маслу и антифризу.

Наконец, последний шаг – правильный момент затяжки болтов, крепящих ГБЦ к блоку цилиндров. Если их недотянуть – прокладка будет поджата недостаточно, и не обеспечит герметичность. Если их перетянуть – можно деформировать прокладку, и она не обеспечит герметичность. Если протянуть болты в неправильной последовательности, прокладка тоже может деформироваться – и да, вы совершенно правы, не обеспечит герметичности.

Уплотнения от попадания масла

С маслом ситуация немного проще. В сущности, оно может попадать в камеру сгорания только со стенок цилиндра или со стержней клапанов.

Уплотнение клапанов

Распределительный вал (12) кулачком нажимает на коромысло (10), которое давит на клапан (2). Это происходит с каждым оборотом двигателя, то есть, несколько тысяч раз в минуту Все эти детали постоянно испытывают трение. Поэтому без масла будет моментальный и катастрофический износ. А вот чтобы масло не попадало ниже, в камеру сгорания, на стержень клапана и надевается маслосъемный колпачок. Вот как он выглядит вживую:

Уплотнение поршней

С поршнями ситуация аналогична клапанам. Без масла там никуда. Поэтому и решение принято аналогичное – одно из колец, установленных на поршне, предназначено не для поддержания компрессии, а для снятия масла со стенок цилиндра, за что и называется маслосъемным:

Пара слов о дизелях

Дизели, несмотря на принципиально другой принцип воспламенения топлива, имеют ровно тот же конструктив и те же способы уплотнения. Разве что вместо свечей зажигания там свечи накаливания.

Почему полезно все это знать?

Знания эти – не сухие академичные сведения. Львиная доля неисправностей двигателя связаны именно с нарушением тех или иных уплотнений. Именно этим, например, объясняется повышенный “масложор” в подавляющем большинстве случаев. В следующей публикации мы рассмотрим устройство системы вентиляции картера, а после – типовые причины ухода масла из двигателя.

Источник

Задача по физике – 9549

Вертикальный цилиндрический сосуд закрыт поршнем, на котором лежат две одинаковые гири. Внутри и снаружи сосуда атмосфера находится воздух. Если одну из гирь убрать, то объём под поршнем увеличится в 1,5 раза. Во сколько раз изменится объём под поршнем, если к двум гирям добавить ещё одну такую же? Трения нет. Температуру воздуха считать постоянной.

Подробнее

Задача по физике – 9554

В пустой калориметр поместили очень холодный кусок льда и налили стакан кипятка ($T_{к} = 100^{ circ} С$). При этом весь кипяток превратился в лёд с установившейся температурой $T_{0} = 0^{ circ} С$. Когда в калориметр налили ещё 8 таких же стаканов кипятка, весь лёд превратился в воду с установившейся температурой $T_{0} = 0^{ circ} С$. Найти начальную температуру льда. Теплоёмкость воды $c_{в} = 4,2 кДж/(кг cdot ^{ circ} С)$, теплоёмкость льда $c_{л} = 2,1 кДж/(кг cdot ^{ circ} С)$, теплота плавления льда $lambda = 336 кДж/кг$.

Подробнее

Задача по физике – 9561

Надутый шарик находится внутри замкнутого сосуда, занимая четвёртую часть объёма сосуда. При этом давление газа внутри шарика равно $P_{1}$, а снаружи – $P_{2}$. Систему медленно нагревают. При некоторой критической температуре, когда объём шарика увеличился вдвое по сравнению с первоначальным, а разность давлений газа внутри и снаружи шарика стала равной $Delta P$, шарик лопнул. В дальнейшем температура газа в сосуде поддерживается равной критической. Определите установившееся давление газа в сосуде. Объёмом оболочки шарика пренебречь.

Подробнее

Задача по физике – 9564

Три одинаковые вертикально стоящие замкнутые цилиндрические цистерны соединены последовательно гибкими шлангами на середине высоты и снабжены клапанами для выпуска воздуха. Рабочий начал медленно подавать воду в крайнюю правую цистерну, предварительно открыв её воздушный клапан. Клапаны двух других цистерн остались закрытыми, так что воздух из них не выходил. К моменту, когда крайняя правая цистерна оказалась полностью наполненной, левая оказалась наполненной на 3/11 своего объёма. Какая доля объёма средней цистерны заполнилась водой? Объёмом соединительных шлангов пренебречь.

Подробнее

Задача по физике – 9570

Маленький кубик из железа ставят на массивный кусок льда. До какой минимальной температуры должен быть нагрет кубик из железа, чтобы он полностью погрузился в лед? Температура куска льда $0^{ circ} С$. Удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплоемкость железа $460 Дж/(кг cdot град)$. Плотность железа $7800 кг/м^{3}$, плотность льда $900 кг/м^{3}$. Считать, что вода из под кубика может вытекать.

Подробнее

Задача по физике – 9572

Кусок льда, помещенный в теплоизолированный сосуд, нагревают с помощью размещенного внутри сосуда нагревателя.График зависимости температуры $t$ от подводимого количества теплоты $Q$ приведен на рисунке. Считая, что удельная теплоёмкость льда $2,1 кДж/(кг cdot град)$, а начальная температура льда минус $40^{ circ} С$, Найдите с помощью приведенного графика удельную теплоту плавления льда. Теплоемкостью сосуда можно пренебречь. Процесс происходит при нормальном атмосферном давлении.

Подробнее

Задача по физике – 9580

В калориметре находятся два сосуда, разделённые теплопроводящей стенкой. В первый сосуд наливают жидкость массы $m_{1}$ и удельной теплоёмкости $c_{1}$, а во второй жидкость удельной теплоёмкости $c_{2}$. Найдите массу $m_{2}$ жидкости, налитой во второй сосуд, если известно, что после установления теплового равновесия первая жидкость нагрелась на 1/3 от начальной разницы температур.

Подробнее

Задача по физике – 9590

Чернильница представляет собой фигуру вращения, сечение которой изображено на рисунке. Какой объем чернил можно в неё налить? Радиусы внешней и внутренней цилиндрических поверхностей равны $R$ и $r$ соответственно. Чернильница стоит вертикально, наполняют её медленно. Плотность чернил $rho$, ускорение свободного падения $g$ атмосферное давление $P_{0}$, высота чернильницы $H$. Зазор снизу между дном и внутренним цилиндром незначительный. Толщиной стенок пренебречь.

Подробнее

Задача по физике – 9599

Плотность воздуха при постоянном давлении обратно пропорциональна его абсолютной температуре $T$, и при температуре $0^{ circ} С$ равна $1,3 кг/м^{3}$. В Васиной комнате было очень жарко – комнатный термометр показывал $+27^{ circ} С$. Поэтому, придя домой, Вася открыл окно, чтобы проветрить помещение, и отправился гулять. Вернувшись, он увидел, что термометр показывает всего $+10^{ circ} С$. Комната имеет размеры (в длину, ширину и высоту) $3,5 м times 4 м times 3 м$. Насколько увеличилась масса воздуха в комнате после такого проветривания?

Примечание: абсолютная температура $T$ измеряется в Кельвинах (К) и рассчитывается по формуле:

$T = t + 273 град$,

где $t$ – температура, выраженная в градусах Цельсия.

Подробнее

Задача по физике – 9602

Литр воды имеет комнатную температуру $20^{ circ} С$ и находится в открытом сверху тонкостенном сосуде. В воду быстро (за время меньше чем 1 с) опустили разогретую до $800^{ circ} С$ тонкую медную плоскую пластину массой 0,64 кг, удерживая её клещами. Пластина лежит в вертикальной плоскости. Верхний край пластины оказался вровень с уровнем воды в сосуде. Движениями пластины воду перемешали, и сразу же опустили в воду термометр. Что он показал?

Удельная теплоёмкость меди $0,38 кДж/(кг cdot ^{ circ} С)$, воды – $4,2 кДж/(кг cdot ^{ circ} С)$, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.

Подробнее

Задача по физике – 9603

При нагревании или охлаждении твердые тела, как известно, изменяют свой объем. Коэффициентом объемного расширения $beta$ называется коэффициент пропорциональности между относительным изменением объема $frac{ Delta V}{V}$ тела и изменением температуры этого тела $Delta t$, то есть $frac{ Delta V}{V} = beta Delta t$.

Стеклянный шарик с коэффициентом объёмного расширения $beta_{1}$ полностью погружают в жидкость сначала при температуре $t_{1}$, а затем – при температуре $t_{2}$. Модули сил Архимеда, действующих на шарик в этих случаях, равны, соответственно $F_{1}$ и $F_{2}$. Определите коэффициент объёмного расширения жидкости $beta_{2}$.

Подробнее

Задача по физике – 9609

Аккумулятор массой 5 кг, имеющий ЭДС 5 В, опустили полностью в дистиллированную воду на прочной нити, которая оказалась натянутой с силой 5 Н. Если этому аккумулятору (без воды) сообщить количество теплоты 5 кДж, то он нагреется на 5 градусов. Когда же к этому аккумулятору подключили резистор, через него потек ток силой 5 А, напряжение на выводах аккумулятора уменьшилось на 5%, и через 5 минут аккумулятор немного нагрелся. Найдите:

– среднюю плотность $p$ аккумулятора;

– среднюю удельную теплоёмкость $c$ аккумулятора,

– сопротивление $R$ резистора,

– изменение температуры $Delta t$ аккумулятора после 5 минут работы с нагрузкой, если потерями теплоты можно пренебречь.

Плотность воды $rho_{0} = 1,0 г/см^{3}$, ускорение свободного падения $g = 10 м/с^{2}$.

Подробнее

Задача по физике – 9610

Герметичный теплонепроницаемый вертикальный цилиндрический сосуд разделён массивным теплонепроницаемым горизонтальным тонким поршнем, скользящим вдоль стенок без трения. В обеих частях сосуда находится один и тот же идеальный газ. Известно, что при температуре $T$ в обеих частях сосуда поршень делит сосуд в отношении 2:1, считая от его верхнего торца. Если перевернуть сосуд и нагреть оказавшийся под поршнем газ до температуры $4T$, а температуру второй части оставить неизменной, то поршень вновь разделит сосуд в отношении 2:1, считая от верхнего торца. Чему равно отношение масс газов, разделённых поршнем?

Подробнее

Задача по физике – 9613

С одноатомным идеальным газом проводят циклы 1-2-3-4-1 и 1-2-4-1 , показанные на рисунке. Найдите КПД обоих циклов. КПД какого из циклов больше и на сколько?

Молярная теплоёмкость одноатомного идеального газа при постоянном объёме $C_{V} = frac{3}{2}R$.

Подробнее

Задача по физике – 9618

В медный калориметр массой $m_{1}$ и температурой $t_{1}$ наливают воду массой $m_{2}$ и температурой $t_{2}$ и кладут лед массой $m_{3}$ и температурой $t_{0} = 0^{ circ} С$. Удельные теплоемкости меди, воды и льда равны соответственно $c_{1}, c_{2}$ и $c_{3}$, удельная теплота плавления льда равна $lambda$. Найти температуру системы после установления теплового равновесия для произвольных значений $m_{1}, m_{2}, m_{3}, t_{1}, t_{2}$, если известно, что $t_{1}

Подробнее

Источник

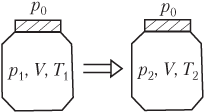

5.4. Практическое применение уравнения состояния идеального газа

5.4.2. Уравнение состояния для газа в закрытом сосуде

При рассмотрении идеального газа, находящегося в закрытом сосуде (баллоне), необходимо учитывать, что изменение термодинамических параметров происходит при постоянной массе газа.

Для идеального газа, находящегося в закрытом сосуде, необходимо учитывать следующее:

- масса газа, находящегося в закрытом сосуде, вследствие изменения его термодинамических параметров не изменяется:

m = const;

- объем газа, заполняющего сосуд определенного объема, также фиксирован: V = const;

- постоянными также остаются следующие параметры газа:

ρ = const; ν = const; n = const;

где ρ — плотность газа; ν — количество вещества (газа); n — концентрация молекул (атомов) газа.

Для идеального газа, находящегося в закрытом сосуде и изменяющего свое состояние, уравнение Менделеева — Клапейрона записывается в виде системы (рис. 5.8):

p1V=νRT1,p2V=νRT2,}

где p

1, T

1 — давление и температура газа в начальном состоянии; p

2, T

2 — давление и температура газа в конечном состоянии; V — объем баллона; ν — количество газа; R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К).

Термин избыточное давление, встречающийся в задачах об идеальном газе в закрытом сосуде (баллоне), означает абсолютную разность между давлением газа, находящегося в сосуде, и давлением на стенки сосуда снаружи:

p

изб = |p − p

0|,

где p — давление газа, находящегося внутри сосуда; p

0 — давление (атмосферное либо гидростатическое) на стенки сосуда снаружи.

Пример 13. Баллон рассчитан на максимальное избыточное давление 150 МПа. В него накачали газ при температуре 300 К до давления 120 МПа. Постепенно нагревая газ, баллон погружают в воду плотностью 1000 кг/м3 на глубину 1000 м. До какой максимальной температуры можно нагреть газ в баллоне, чтобы он не взорвался?

Решение. Запишем уравнение Менделеева — Клапейрона для двух состояний газа, находящегося в баллоне:

- в начале нагревания

p

1V = νRT

1;

- в конце нагревания

p

2V = νRT

2;

где p

1 — первоначальное давление газа в баллоне; p

2 — давление газа в баллоне в конце нагревания; V — объем газа (баллона), V = const; ν — количество вещества (газа) в баллоне; R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К); T

1 — температура газа в начале процесса; T

2 — температура газа в конце процесса.

Отношение уравнений

p1Vp2V=νRT1νRT2

позволяет определить давление газа в конце процесса:

p2=p1T2T1.

В условии задачи задано максимальное избыточное давление, определяемое формулой

pизбmax=|p2−p0|,

где p

0 — давление снаружи баллона; p

2 — давление газа внутри баллона.

При погружении баллона в воду с одновременным нагреванием указанные давления снаружи и внутри баллона определяются следующими формулами:

- снаружи (сумма атмосферного и гидростатического давлений) —

p

0 = p

атм + p

гидр = p

атм + ρ0gh,

где p

атм — атмосферное давление; p

гидр — гидростатическое давление, p

гидр = ρ0gh; ρ0 — плотность воды; g — модуль ускорения свободного падения; h — глубина погружения баллона;

- внутри (давление газа) —

p2=p1T2T1,

где T

2 — максимальная температура газа (искомая величина).

Подстановка выражений для давлений внутри и снаружи баллона в формулу для избыточного давления дает

pизбmax=|p1T2T1−ρ0gh−pатм|≈|p1T2T1−ρ0gh|,

так как p

атм << ρ0gh, p

атм << p

2.

Данное уравнение содержит модуль разности, что приводит к двум независимым уравнениям:

pизбmax=p1T2T1−ρ0gh, pизбmax=ρ0gh−p1T2T1,

из которых следуют две формулы для расчета искомой величины:

T2=T1⋅ρ0gh+pизбmaxp1, T2=T1⋅ρ0gh−pизбmaxp1.

Максимальному значению искомой температуры соответствует значение, рассчитанное по первой формуле:

T2=300⋅1000⋅10⋅1000+150⋅106120⋅106=400 К.

Чтобы баллон не взорвался, его можно погрузить на заданную глубину, одновременно нагревая до температуры 400 К.

Пример 14. Бутылка емкостью 0,75 л выдерживает максимальное избыточное давление 150 кПа. Из бутылки откачивают воздух и запечатывают некоторое количество твердого углекислого газа с молярной массой 44,0 г/моль. Атмосферное давление равно 100 кПа. Считая, что объем твердого углекислого газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом бутылки, найти его максимальную массу, которая не вызовет взрыва бутылки при температуре 300 К?

Решение. Запишем уравнение Менделеева — Клапейрона для углекислого газа, находящегося в бутылке, после его превращения в газообразное состояние:

pV=mMRT,

где p — давление углекислого газа в бутылке; V — объем газа (бутылки); m — масса углекислого газа в бутылке; M — молярная масса углекислого газа; R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К); T — температура газа.

Записанное уравнение позволяет получить выражение для расчета давления газа внутри бутылки:

p=mRTVM.

В условии задачи задано максимальное избыточное давление, определяемое формулой

pизбmax=|p−p0|,

где p

0 — давление снаружи бутылки.

Указанные давления снаружи и внутри бутылки определяются следующим образом:

- снаружи (атмосферное давление) — p

0; - внутри (давление углекислого газа) —

p=mRTVM,

где m соответствует искомой величине — максимальной массе углекислого газа.

Подстановка выражений для давлений внутри и снаружи баллона в формулу для избыточного давления дает

pизбmax=|mRTVM−p0|.

Данное уравнение содержит модуль разности, что приводит к двум независимым уравнениям:

pизбmax=mRTVM−p0, pизбmax=p0−mRTVM,

из которых следуют две формулы для расчета искомой величины:

m=VM(p0+pизбmax)RT, m=VM(p0−pизбmax)RT.

Максимальному значению искомой массы соответствует значение, рассчитанное по первой формуле:

m=0,75⋅10−3⋅44,0⋅10−3(100+150)⋅1038,31⋅300=3,3⋅10−3 кг=3,3 г.

Чтобы бутылка не взорвалась, в нее можно запечатать не более 3,3 г твердого углекислого газа.

Пример 15. В наличии имеется неограниченное количество баллонов объемом по 4,0 л, заполненных некоторым идеальным газом до давления 500 кПа. Баллоны предназначены для наполнения газом оболочки аэрозонда и их можно соединять между собой. Сколько баллонов с газом необходимо одновременно подсоединить к пустой оболочке аэрозонда объемом 800 дм3, чтобы наполнить ее до давления 100 кПа, равного атмосферному? Температура газа при заполнении оболочки не изменяется.

Решение. Для осуществления процесса, описанного в условии задачи, требуется определенное количество газа ν.

Необходимое количество газа заполняет следующий объем:

- в начале процесса (до заполнения оболочки)

V

1 = NV

бал,

где N — количество баллонов; V

бал — объем одного баллона, V

бал = 4,0 л;

- в конце процесса (после заполнения оболочки)

V

2 = NV

бал + V

обол,

где V

обол — объем оболочки, V

обол = 800 дм3.

Указанное количество газа находится при давлении:

- в начале процесса (до заполнения оболочки) —

p

1 = 500 кПа

и совпадает с давлением газа в каждом из баллонов;

- в конце процесса (после заполнения оболочки) —

p

2 = 100 кПа

и совпадает с давлением в оболочке.

Считая процесс заполнения газом оболочки аэрозонда изотермическим, запишем уравнение Менделеева — Клапейрона следующим образом:

- в начале процесса (до заполнения оболочки) —

p

1V

1 = νRT,

где ν — количество вещества (газа) в оболочке; R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К); T — температура газа (не изменяется в ходе процесса);

- в конце процесса (после заполнения оболочки) —

p

2V

2 = νRT.

Равенство

p

1V

1 = p

2V

2,

записанное в явном виде

p

1NV

бал = p

2(NV

бал + V

обол),

позволяет получить формулу для вычисления искомого числа баллонов:

N=VоболVбал⋅p2p1−p2.

Произведем расчет:

N=800⋅10−34,0⋅10−3⋅100⋅103(500−100)⋅103=50.

Следовательно, для заполнения оболочки до указанного давления необходимо 50 баллонов с газом.

Пример 16. Аэростат, оболочка которого заполнена азотом с молярной массой 28 г/моль, находится в воздухе. Молярная масса воздуха равна 29 г/моль. Массы гондолы и оболочки аэростата пренебрежимо малы. Во сколько раз возрастет подъемная сила аэростата, если азот в его оболочке заменить на водород с молярной массой 2,0 г/моль, не изменяя при этом объем аэростата?

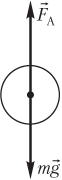

Решение. Силы (сила тяжести mg→ и сила Архимеда F→A), действующие на аэростат, показаны на рисунке.

Подъемная сила — это векторная сумма силы тяжести и силы Архимеда:

F→под=F→A+mg→,

где F→A — сила Архимеда, действующая на оболочку со стороны воздуха; mg→ — сила тяжести; m — масса газа, заполняющего оболочку аэростата; g→ — ускорение свободного падения.

В проекциях на вертикальную ось подъемная сила определяется следующими выражениями:

- при заполнении оболочки азотом —

F

под1 = F

A1 − m

1g,

где F

A1 — модуль силы Архимеда, действующей на оболочку аэростата при заполнении оболочки азотом, F

A1 = ρ0gV

1; ρ0 — плотность воздуха; V

1 — объем оболочки аэростата при заполнении ее азотом (объем воздуха, вытесненного оболочкой); m

1 — масса азота, заполняющего оболочку, m

1 = ρ1V

1; ρ1 — плотность азота;

- при заполнении оболочки водородом —

F

под2 = F

A2 − m

2g,

где F

A2 — модуль силы Архимеда, действующей на оболочку аэростата при заполнении оболочки водородом, F

A2 = ρ0gV

2; V

2 — объем оболочки аэростата при заполнении ее водородом (объем воздуха, вытесненного оболочкой); m

2 — масса водорода, заполняющего оболочку, m

2 = ρ2V

2; ρ2 — плотность водорода.

Искомой величиной является отношение

Fпод2Fпод1=FA2−m2gFA1−m1g.

С учетом записанных выражений для сил Архимеда, масс азота и водорода, а также равенства объемов оболочки при заполнении ее азотом и водородом (V

1 = V

2), указанное отношение принимает вид

Fпод2Fпод1=ρ0gV2−ρ2V2gρ0gV1−ρ1V1g=(ρ0−ρ2)V2g(ρ0−ρ1)V1g=ρ0−ρ2ρ0−ρ1.

Плотности воздуха, азота и водорода определим как отношения:

- для воздуха

ρ0=M0Vμ0,

где M

0 — молярная масса воздуха; V

µ0 — молярный объем воздуха;

- для азота

ρ1=M1Vμ1,

где M

1 — молярная масса азота; V

µ1 — молярный объем азота;

- для водорода

ρ2=M2Vμ2,

где M

2 — молярная масса водорода; V

µ2 — молярный объем водорода.

Молярные объемы (объемы одного моля) воздуха, азота и водорода равны между собой, так как газы находятся при одних и тех же условиях:

V

µ0 = V

µ1 = V

µ2 = V

µ.

Поэтому формула для расчета искомого отношения приобретает вид

Fпод2Fпод1=ρ0−ρ2ρ0−ρ1=M0−M2M0−M1.

Расчет дает значение:

Fпод2Fпод1=29⋅10−3−2,0⋅10−329⋅10−3−28⋅10−3=27.

При замене азота на водород в оболочке аэростата его подъемная сила возрастет в 27 раз.

Пример 17. Воздушный шар с температурой 300 К находится в воздухе при атмосферном давлении 100 кПа. Молярная масса воздуха составляет 29,0 г/моль. Объем воздушного шара равен 830 дм3, а масса его оболочки равна 333 г. На сколько градусов необходимо нагреть газ в оболочке, чтобы шар взлетел? Воздух в оболочке шара сообщается с атмосферой.

Решение. Силы, действующие на воздушный шар, показаны на рисунке:

- сила Архимеда

F

A = ρ0gV,

где ρ0 — плотность воздуха, окружающего шар; g — модуль ускорения свободного падения; V — объем оболочки шара (объем вытесненного оболочкой воздуха);

- сила тяжести

mg = (m

обол + m

возд)g,

где m

обол — масса оболочки; m

возд — масса воздуха в оболочке, m

возд = ρV; ρ — плотность воздуха внутри оболочки.

Шар взлетает, когда выполняется равенство

F→A+mg→=0,

или, в проекции на вертикальную ось, —

F

A − mg = 0.

Преобразуем равенство (условие равновесия шара в воздухе)

F

A = mg

с учетом записанных выше выражений

ρ0gV = (m

обол + m

возд)g, или (ρ0 − ρ)V = m

обол.

Входящие в равенство плотности воздуха не известны, но фигурируют в качестве параметра в уравнении состояния:

- для воздуха снаружи оболочки воздушного шара

p0=ρ0RT1M,

где p

0 — атмосферное давление; ρ0 — плотность воздуха снаружи оболочки; R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К); T

1 — температура окружающего шар воздуха; M — молярная масса воздуха;

- для воздуха внутри оболочки воздушного шара

p=ρRT2M,

где p — давление воздуха внутри оболочки; ρ — плотность воздуха внутри оболочки; T

2 — температура воздуха внутри оболочки.

Давления воздуха внутри и снаружи оболочки воздушного шара одинаковы, так как воздух, находящийся в оболочке, сообщается с атмосферой; поэтому

p = p

0.

Плотности:

- для воздуха снаружи оболочки воздушного шара

ρ0=p0MRT1;

- для воздуха внутри оболочки воздушного шара

ρ=p0MRT2.

Подставим выражения для плотностей в условие равновесия шара в воздухе:

(1T1−1T2)p0MVR=mобол.

Температура воздуха внутри оболочки, при которой шар начинает взлетать, определяется как

T2=p0MVT1p0MV−RT1mобол,

а искомая разность —

ΔT=T2−T1=p0MVT1p0MV−RT1mобол−T1=T1p0MVRT1mобол−1.

Произведем вычисление:

ΔT=300100⋅103⋅29,0⋅10−3⋅830⋅10−38,31⋅300⋅333⋅10−3−1=158 К.

Следовательно, чтобы воздушный шар начал взлетать, воздух в его оболочке необходимо нагреть на 158 К, или 158 °С.

Пример 18. Камеру футбольного мяча объемом 3,00 л накачивают с помощью насоса, забирающего из атмосферы 0,150 л воздуха при каждом качании. Атмосферное давление составляет 100 кПа. Определить давление в камере после 30 качаний, если первоначально она была пустой. Температура постоянна.

Решение. За N качаний насос забирает из атмосферы определенное количество воздуха ν. Это же количество воздуха попадает в камеру футбольного мяча.

Указанное количество воздуха имеет следующий объем:

- воздух, забранный из атмосферы за N качаний насоса, —

V

1 = NV

нас,

где V

нас — объем насоса, V

нас = 0,150 л; N — количество качаний;

- воздух, накачанный в камеру футбольного мяча, —

V

2 = V

мяч,

где V

мяч — объем камеры мяча, V

мяч = 3,00 л.

Данное количество воздуха находится при следующем давлении:

- воздух, забранный из атмосферы за N качаний насоса, —

p

1 = 100 кПа

совпадает с атмосферным давлением;

- воздух, накачанный в камеру футбольного мяча, — p

2 (является искомой величиной).

Считая процесс заполнения воздухом камеры мяча изотермическим, запишем уравнение Менделеева — Клапейрона следующим образом:

- для воздуха, забранного из атмосферы за N качаний насоса, —

p

1V

1 = νRT,

где R — универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль ⋅ К); T — температура газа (не изменяется в ходе процесса);

- для воздуха, накачанного в камеру футбольного мяча, —

p

2V

2 = νRT.

Равенство

p

1V

1 = p

2V

2,

записанное в явном виде

p

1NV

нас = p

2V

мяч,

позволяет получить формулу для вычисления давления в камере футбольного мяча:

p2=p1NVнасVмяч.

Произведем вычисление:

p2=100⋅103⋅30⋅0,15⋅10−33,00⋅10−3=150⋅103 Па=150 кПа.

Источник