Гемодинамические показатели при узи сосудов

Октябрь 23, 2017

Нет комментариев

Кровяное давление и сопротивление кровотоку — это фундаментальные гемодинамические факторы, которые определяют тканевое, органное и системное кровообращение. Оценку этих факторов используют для характеристики физиологического состояния сердечно-сосудистой системы.

Поток крови (Q) прямо пропорционален перепаду давления (ДР) и обратно пропорционален сопротивлению тока крови (R): Q – A P/R.

Например, минутный объем сердца, который является мерой потока крови от сердца, прямо пропорционален артериовенозной разнице давлений в системном кровотоке и обратно пропорционален общему периферическому сопротивлению сосудов.

Давление и потоки крови могут быть непосредственно измерены с помощью различных инструментов: аппарат Короткова позволяет определить системное артериальное давление, а катетеризация сосудов или камер сердца – кровяное давление и объемную скорость кровотока.

Кроме того, общее периферическое сосудистое сопротивление может быть вычислено на основании данных об объеме сердечного выброса, среднем уровне артериального давления и уровне системного венозного давления (см.ниже). Основные гемодинамические показатели и их значения представлены в таблице.

Таблица – Гемодинамические показатели сердечно-сосудистой системы

| Показатели | Сокращенные обозначения показателей | Нормальные значения |

| Ударный объем | УО | 60,0—100,0 мл |

| Сердечный выброс (син.: минутный объем сердца) | СВ (МОС) | 4,0—6,0 л/мин |

| Сердечный индекс | СИ | 2,5—3,6 л/мин/м2 |

| Фракция выброса | ФВ | 55-75% |

| Центральное венозное давление | ЦВД | 40—120 мм вод. ст |

| Диастолическое давление в легочной артерии | ДДЛА | 9—16 мм рт.ст. |

| Давление в левом предсердии | ДЛП | 1-10 мм рт.ст. |

| Давление заклинивания легочной артерии | ДЗЛА | 6—12 мм рт.ст. |

| Диастолическое давление в аорте | ДДА | 70—80 мм рт.ст. |

| Системное артериальное давление: Артериальное давление систолическое Артериальное давление диастолическое | САД АД систол. АД диаст. | 100—139 мм рт.ст. 60—89 мм рт.ст. |

| Артериальное давление (среднее) | АД средн. | 70—105 мм рт.ст. |

| Общее периферическое сосудистое сопротивление | ОПСС | 1200—1600 дин-с-см-5 |

| Легочное сосудистое сопротивление | ЛСС | 30—100 дин-с-см’5 |

| Показатель сократимости миокарда (определяется в фазу изоволюмического сокращения) | dp/dt макс | мм рт.ст./с |

| Показатель расслабляемости миокарда (определяется в фазу изоволюмического расслабления) | dp/dt макс | мм рт.ст./с |

| Частота сердечных сокращений | ЧСС | 60—70 уд. /мин (муж.); 70—80 уд./мин (жен.) |

Ударный объем

Ударный объем (УО) — это объем крови, поступающий в аорту во время одной систолы (одного цикла сокращения) левого желудочка. УО представляет собой разницу между конечно- диастолическим объемом (КДО) и конечно-систолическим объемом (КСО) крови в левом желудочке: УО = (КДО – КСО) мл.

Сердечный выброс

Сердечный выброс (СВ) (наряду с СВ нередко используют понятие «минутный объем сердца» — МОС). Если наполнение желудочков поддерживается на достаточном уровне, то величина сердечного выброса при любом ударном объеме зависит от частоты сердечных сокращений (ЧСС). Формула расчета: СВ или МОС= (УО • ЧСС) л/мин. Таким образом, СВ является функцией УО и ЧСС. Увеличение СВ при тахикардии требует более эффективного диастолического наполнения сердца.

При увеличении частоты сердечных сокращений относительное время диастолы уменьшается по сравнению с продолжительностью систолы. Однако в нормально функционирующем сердце, которое сокращается в пределах 170 уд/мин, его наполнение не уменьшается в связи с укорочением диастолы.

В интактном сердце при тахикардии процесс расслабления сердечной мышцы ускоряется, что обеспечивает более быстрое и полное наполнение сердца кровью в течение укороченных диастолических периодов. Этот эффект частично опосредуется через стимуляцию p-рецепторов катехоламинами, которые повышают релаксацию кардиомиоцитов за счет ускоренного удаления из них внутриклеточного Са2+. При чрезмерной тахикардии (более 170 уд/мин) подобная полная диастолическая релаксация может не произойти, а следовательно и дальнейшее увеличение СВ.

Сердечный индекс

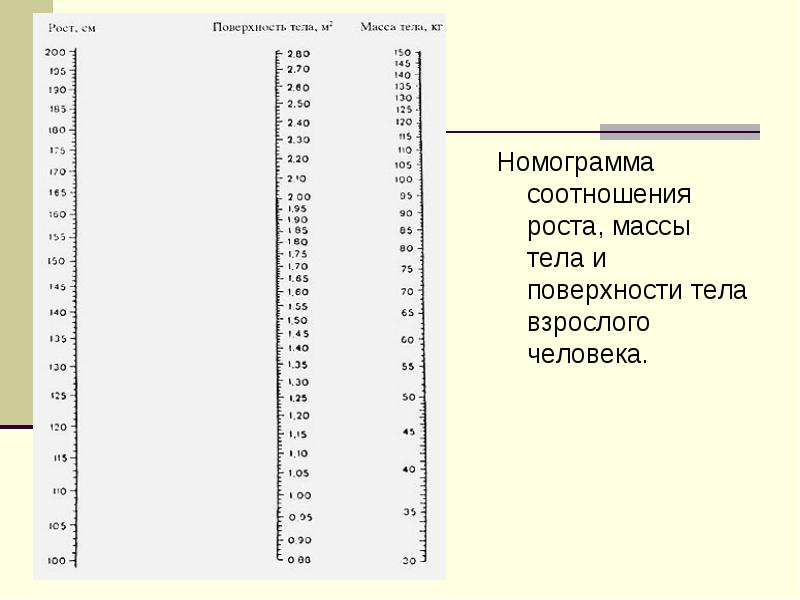

Сердечный индекс (СИ). В современной медицине показатель СВ нормализован с целью придания ему свойства сравнимости, необходимого для сопоставления результатов его измерения у разных индивидумов и в различных условиях функционирования сердца. Нормализованный показатель был назван «сердечный индекс», т.е. СИ — это расчетный показатель, размер которого у здоровых людей зависит от пола, возраста, массы тела.

Нормализация заключается в учете (нивелировании) влияния индивидуальных данных, биологических особенностей конкретного человека. Интегративным критерием таких особенностей была выбрана площадь поверхности тела (м2) обследуемого индивидума. Отсюда формула для расчета: СИ= СВ/ площадь тела (л/мин/м2), т. е. размерность СИ выражается в литрах в минуту из расчета на единицу площади поверхности тела (м2). Для расчета площади поверхности тела используют номограмму и целый ряд формул. Среди них, например, формула Дюбуа:

S = В0,423 х Р0-725 х 0,007184,

где S — площадь поверхности тела, м2; В — масса тела, кг; Р — рост, см; 0,007184 — постоянный коэффициент.

По существу СИ представляет собой меру потока крови из сердца и в этом качестве является основным показателем его насосной функции. У здорового человека в состоянии покоя индекс считается нормальным в пределах 2,5— 3,6 л/мин/м2. Уменьшение возможностей сердца выполнять свою насосную функцию при различных формах патологии ведет к снижению СИ.

Таким образом, показатель СИ более адекватно, чем СВ, характеризирует гемодинамические возможности конкретного (а не некого виртуального) здорового организма и в условиях развития сердечной недостаточности. Именно этот показатель используют для объективной оценки степени ее выраженности. В этом качестве СИ является одним из основных классификационных критериев сердечной недостаточности.

Фракция выброса (ФВ)

Этот показатель характеризует степень эффективности работы сердца во время систолы. В основном принято измерять ФВ левого желудочка — основного компонента сердечного насоса. ФВ выражают в виде процента УО от объема крови в желудочке при максимальном его наполнении во время диастолы. Например, если в левом желудочке находилось 100 мл, а во время систолы в аорту поступило 60 мл крови, то ФВ равняется 60%.

Как правило, ФВ вычисляют по формуле:

ФВ = (КДО – КСО) / КДО х 100 (%),

где КДО — конечный диастолический объем, КСО — конечный систолический объем.

Наряду с расчетом ФВ используют аппаратные методы ее определения: эхокардиографию, рентгеноконтрастную или изотопную вентрикулографию.

Нормальное значение ФВ левого желудочка равно 55—75%. С возрастом имеется тенденция к снижению данного показателя. Принято считать, что величина ФВ ниже 45—50% свидетельствует о недостаточности насосной функции сердца.

Показатель ФВ при различных сердечно-сосудистых заболеваниях не только диагностически, но и прогностически значим. Однако он имеет определенные ограничения, т.к. зависит от сократимости миокарда и от других факторов (пред-, постнагрузки, частоты и ритмичности сердечных сокращений).

Давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА)

Для объективной оценки насосной функции левого сердца необходимо измерять кровяное давление в системе легочных вен — при левожелудочковой недостаточности оно повышается. Однако катетеризация легочных вен достаточно сложная процедура и включает ретроградное (против тока крови) проведение катетера из какой-либо периферической артерии (например, бедренной артерии) в аорту, затем в левый желудочек, левое предсердие и наконец через митральное отверстие в легочную вену. Выполнение такого диагностического маневра чревато различными осложнениями — перфорацией сосудов, самозавязыванием катетера в узел, внесением «катетерной» инфекции, аритмиями, тромбообразова-нием и др., поэтому с целью определения уровня кровяного давления в легочных венах решено проводить катетеризацию не легочных вен, а легочной артерии. Это более простая и безопасная процедура для оценки насосной функции левого сердца. При ее проведении используют т. н. плавающий катетер Свана—Ганца (Swan Н., Ganz W.), на конце которого расположен небольшой баллончик, раздуваемый воздухом или изотоническим раствором натрия хлорида.

Вначале катетер проводят в верхнюю полую вену, используя технику катетеризации подключичной и внутренней яремной вен. После попадания катетера в правое предсердие баллончик немного раздувают. При этом катетер приобретает повышенную «плавучесть» и подобно лодочке под парусом практически самостоятельно током крови заносится в легочную артерию. Затем воздух (или изотонический раствор натрия хлорида) из баллончика выпускают и продвигают конец катетера в одно из разветвлений легочной артерии II и III порядка до упора, т. е. до капиллярной сети.

После этого вновь раздувают баллончик, обтурируя («заклинивая») сосуд, что позволяет зарегистрировать так наз. легочно-капиллярное давление или, точнее, давление, передаваемое через систему легочных вен и капилляров из левого предсердия в катетер.

Измеряемое при этом давление получило название «давление заклинивания легочной артерии» (ДЗЛА). На всех этапах продвижения катетера (правое предсердие, правый желудочек, легочная артерия и ее бифуркации) контролируют изменения кровяного давления с помощью этого же катетера для отслеживания его местонахождения.

ДЗЛА является одним из основных гемодинамических показателей насосной функции сердца, который, за некоторым исключением, фактически всегда соответствует давлению в левом предсердии и конечно-диастолическому давлению в левом желудочке, отражая, таким образом, состояние легочного капиллярного кровообращения и риск развития кардиогенного отека легких у пациентов с левожелудочковой недостаточностью.

Центральное венозное давление (ЦВД)

это давление крови в правом предсердии; показатель отражает преднагрузку правого сердца (желудочка). Ее величина зависит от объема крови, поступающей в правое сердце (чем больше возврат крови в сердце,тем выше ЦВД), и насосной функции правого сердца. ЦВД прежде всего отражает способность правого желудочка перекачивать весь объем поступающей в него крови, поэтому оно является объективным критерием насосной функции правого сердца.

При правожелудочковой недостаточности ЦВД повышается. Показатель ЦВД используют также для оценки объема циркулирующей крови. При этом необходимо учитывать способность венозной системы активно уменьшать свою емкость под воздействием факторов, регулирующих тонус венозных сосудов.

В условиях развития гиповолемических состояний их компенсаторный спазм может скрывать уменьшение ОЦК и соответственно снижение ЦВД. Известно, что быстрое уменьшение ОЦК на 10%, как правило, не сопровождается падением ЦВД. ЦВД измеряют в правом сердце с помощью катетера, снабженного манометром.

При горизонтальном положении тела нормальный уровень ЦВД находится в пределах 40—120 мм вод. ст. В условиях развития экстремальных состояний организма уровень ЦВД обычно непрерывно контролируется, т.к. ЦВД имеет исключительную ценность в дифференциальной диагностике шоковых состояний, инфарктов миокарда, сердечной недостаточности, выраженных кровопотерь и т.п.

Системное артериальное давление (АД систем.)

Системное артериальное давление (АД систем.) является функцией сердечного выброса (СВ) и общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС):

АД систем. — f (СВ, ОПСС),

где f — функция (математическое понятие, отражающее связь между элементами множества).

Различают систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артериальное давление.

Артериальное давление систолическое

Артериальное давление систолическое (АД систол.), определяемое в период систолы левого желудочка сердца, отражает минутный объем сердца: МОС = f (ударный объем сердца, частота/ритм/сила сокращений сердца, объем циркулирующей крови);

Артериальное давление диастолическое

Артериальное давление диастолическое (АД диастол.), измеряемое в период диастолы левого желудочка, отражает общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС): ОПСС = f (диаметр [тонус] резистивных сосудов, реологические свойства крови);

Пульсовое артериальное давление

Пульсовое артериальное давление (АД пульс.) представляет собой (в первом приближении) разницу между уровнями систолического и диастолического давлений.

Артериальное давление среднее

Артериальное давление среднее (АД средн.) — в упрощенном варианте представляет собой среднее арифметическое между уровнями систолического и диастолического давлений. Существует ряд способов расчета уровня АД среди.:

1) АД средн. = (АД систол, х Т систол. + АД диастол, х Т диаст.) / Т серд. цикла, где Т — длительность систолы, диастолы или сердечного цикла;

2) АД средн. = АД диаст. + 1/3 АД пульс, (формула Хикема);

3) АД средн. = АД диаст. + 0,427 х АД пульс, (формула Вецлера и Богера; считают наиболее точной для расчета АД среда.);

Системное венозное давление (ВД средн.) принято приравнивать к среднему давлению в правом предсердии.

Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Этот показатель отражает суммарное сопротивление прекапиллярного русла и зависит как от сосудистого тонуса, так и от вязкости крови. На величину ОПСС влияет характер ветвления сосудов и их длина, поэтому обычно чем больше масса тела, тем меньше ОПСС.

В cвязи с тем, что для выражения ОПСС в абсолютных единицах требуется перевод давления мм рт. ст. в дин/см2, формула для расчета выглядит следующим образом:

ОПСС = (АД систем, х 80) / СВ [дин хсх см-5]; 80 – константа для перевода в метрическую систему.

Загрузка…

Источник

Гемодинамическая значимость сосудистых поражений. Факторы влияющие на значимость нарушений кровотока

Поражение сосуда может быть минимальным и не вызывать очевидных нарушений кровотока. В этом случае говорят о гемодинамически незначимом поражении. Гемодинамически значимое поражение сопровождается очевидным изменением важных характеристик кровотока – скорости и организованности потока. Понятие гемодинамической значимости применимо к любым поражениям сосудов и к любым сосудам, но используется, как правило, по отношению к артериальным стенозам. Гемодинамическая значимость – принципиальное понятие, существенно влияющее на стратегию и тактику лечения и судьбу пациента.

Локальная гемодинамическая значимость, как уже отмечалось, характеризуется очевидным возрастанием или снижением скорости кровотока и дезорганизацией потока крови в зоне поражения. Для артериальных стенозов принято считать, что стенозы до 50% по диаметру, как правило, гемодинамически не значимые, а стенозы более 50%, как правило, гемодинамически значимые. Однако следует учитывать, что отсутствие очевидных нарушений гемодинамики не является абсолютным критерием гемодинамической незначимости поражения.

Региональная гемодинамическая значимость. Атеросклеротический стеноз и другие поражения артерий, кровоснабжающих регион, отражаются в зависимых от этих поражений, расстройствах региональной гемодинамики. Наиболее частым проявлением региональной гемодинамической значимости является асимметрия кровотока, например, по средним мозговым артериям приодностороннем стенозе внутренней сонной артерии. Важным количественным критерием гемодинамической значимости поражения артерий нижних конечностей является величина лодыжечного артериального давления по сравнению с артериальным давлением, измеренным на предплечье.

Подробно региональные проявления поражения артерий и вен изложены в главах, посвященных соответствующим регионам.

Важнейшие факторы, определяющие гемодинамическую значимость стеноза.

1. Площадь (диаметр) остаточного просвета. Главным фактором, предопределяющим гемодинамические проявления стеноза, является степень стено-зирования. На протяжении стеноза и в постстенотическои области возникают энергетические потери за счет действия силы трения, ускорения крови в стенозе и нарушения однонаправленности потока. Потери энергии в стенотическои части сосуда обратно пропорциональны четвертой степени радиуса. Например, при стенозе сосуда 75% по диаметру сопротивление потоку в 81 раз больше, чем в нестенозированном сегменте.

2. Протяженность стеноза. Потери энергии прямо пропорциональны протяженности стенозированного участка. Выраженность расстройств региональной гемодинамики при протяженности стеноза 10 и 20 мм будет различной.

3. Неровность поверхности. Степень энергетических потерь существенно зависит от конфигурации стеноза. При “резком” обрыве стенозированного участка или “изъеденности” контура потери энергии больше, чем в случае его “плавности”.

4. Сочетанное поражение сосудов. Региональная гемодинамическая значимость стеноза возрастает в условиях сочетанного поражения сосудов. Сочетанное поражение симметричных артерий или параллельно залегающих артерий ухудшает условия коллатерального кровоснабжения. Эшелонированный стеноз, создающий несколько блоков на протяжении артерии, существенно ограничивает объемный кровоток в ней.

5. Величина системного артериального давления. Очевидно, что на скорость кровотока в зоне стеноза влияет градиент давления между пре- и постстенотическим участками артерии, который, с одной стороны, зависит от силы сердечных сокращений, с другой – от величины периферического сопротивления. Интегративным показателем работы сердца и периферического сопротивления является системное артериальное давление. Кратковременное повышение системного АД приводит к существенному изменению гемодинамики в зоне стеноза в виде увеличения линейной скорости кровотока и сосудистого сопротивления.

– Также рекомендуем “Ультразвук. Характеристика и параметры ультразвука”

Оглавление темы “Норма и патология сосудов”:

1. Сосудистый тонус. Контроль тонуса сосудов

2. Гуморально-гормональная регуляция тонуса сосудов. Нейрогенная регуляция сосудов

3. Признаки изменения сосудистой резистентности. Упругость и эластичность сосудов

4. Пульсативность артерий. Винтовое движение крови

5. Доказательство винтового движения крови. Импульсно-волновая допплерография кровотока

6. Типовые нарушения регионального кровообращения. Артериальная гиперемия

7. Коллатеральный кровоток. Местные нарушения кровообращения

8. Гемодинамическая значимость сосудистых поражений. Факторы влияющие на значимость нарушений кровотока

9. Ультразвук. Характеристика и параметры ультразвука

10. Физические параметры ультразвука. Диагностический ультразвук

Источник

Советы по исследованию сосудов при нарушении мозгового кровообращения

1. Какие неинвазивные исследования необходимы для диагностики экстракраниального поражения сонных артерий?

Дуплексное УЗИ позволяет диагностировать заболевания сонных артерий с вероятностью 97%, и с точностью 95% классифицировать стенозы сонных артерий при сужении их диаметра более чем на 50%. Никакое другое диагностическое исследование неспособно дать такой точности.

2. Что такое дуплексное УЗИ?

Дуплексное УЗИ сочетает в себе сканирование сосуда и измерение скорости кровотока (отсюда и название — дуплексное); и почти одновременно дает эхографическое изображение (в режиме В) и регистрирует волнообразные допплеровские кривые скорости кровотока. В дуплексных системах допплеровские импульсные сигналы регистрируются из отдельных маленьких участков кровеносного сосуда.

Пренебрегая точностью, можно одновременно установить скорость кровотока па большом участке сосуда. Средняя скорость кровотока па каждом маленьком участке кодируется определенным цветом. Вместе эти цвета составляют эхографическое изображение сосуда и дают общую картину кровотока. Такое изображение, называемое дуплексным цветным изображением, помогает в проведении дуплексного исследования, но не может заменить информацию о скорости кровотока, получаемую при анализе волнообразных кривых допплеровского сигнала.

3. Почему скорость кровотока очень важна для оценки степени стеноза сонной артерии?

По эхографическому изображению, полученному в ультразвуковом режиме В, часто бывает трудно точно измерить остаточный диаметр артерии, поскольку акустические свойства (а отсюда и изображение) некальцифицированных бляшек, тромбов и циркулирующей крови могут быть похожи. Однако для оценки степени артериального стеноза можно использовать гемодинамические изменения, вызванные сужением сосуда. Современная классификация стенозов внутренних сонных артерий основывается исключительно па допплеровских показателях скорости кровотока.

4. Каковы критерии скорости кровотока и соответствующие им степени стенозов сонной артерии?

Наиболее широкое распространение получили критерии скорости кровотока, разработанные Вашингтонским Университетом (University of Washington):

а) Отсутствие стеноза. Максимальная систолическая скорость кровотока < 125 см/сек без турбуленции.

б) Стеноз 1-15%. Максимальная систолическая скорость кровотока < 125 см/сек с турбулентностью в конце систолы.

в) Стеноз 16-49%. Максимальная систолическая скорость кровотока < 125 см/сек с турбулентностью на протяжении всего сердечного цикла.

г) Стеноз 50-79%. Максимальная систолическая скорость кровотока > 125 см/сек и диастолическая скорость < 140 см/сек.

д) Стеноз 80-99%. Диастолическая скорость > 140 см/сек.

е) Стеноз 100%. Сигнал скорости кровотока отсутствует

Учтите, что по мере увеличения стеноза сонных артерий сигнал скорости кровотока усиливается, так как весь объем крови проталкивается через все более сужающееся отверстие. Стеноз более 80% называется критическим из-за быстрого прогрессирования и высокой вероятности неврологических нарушений.

5. Какое неинвазивное исследование проводится для диагностики острого тромбоза глубоких вен (ТГВ)?

В настоящее время общепринятым стандартным исследованием в диагностике тромбоза глубоких вен (ТГВ) является дуплексное УЗИ, которое пришло на смену окклюзионной плетизмографии. Дуплексное цветное изображение позволяет отличить небольшие вены от мышц и фасций. УЗИ состоит из следующих этапов:

а) Исследование вены в поиске эхогенных тромбов.

б) Сдавление вены ультразвуковым датчиком вплоть до ее полного коллапса. Невозможность полной компрессии свидетельствует о тромбозе вены. Частичная компрессия указывает на частичный тромбоз.

в) Получение допплеровского сигнала из вены. Сигнал, совпадающий по фазе с дыханием, свидетельствует об отсутствии проксимального венозного тромбоза. Самопроизвольно возникающий сигнал, не совпадающий по фазе с дыханием, предполагает наличие кровотока в обход окклюзии по небольшим коллатеральным венам. Отсутствие допплеровского сигнала указывает на отсутствие кровотока в вене, однако в мелких венах спонтанного кровотока зачастую нет, и чтобы вызвать краниальный ток крови, требуется сдавить дистальные вены.

6. Может ли дуплексное УЗИ использоваться для диспансерного наблюдения за больными с высоким риском ТГВ?

Диагностика асимптоматичных тромбозов глубоких вен (ТГВ) вызывает значительные затруднения. При асимптоматичном тромбозе глубоких вен выше колена чувствительность дуплексного УЗИ снижается с 95% до менее 80%. При диагностике ТГВ голеней дело обстоит еще хуже: результаты многих серийных исследований свидетельствуют всего лишь о 10-20% чувствительности дуплексного исследования. Однако некоторые врачи считают, что информативным методом диагностики является серийная восходящая контрастная вепография.

7. Применяется ли в настоящее время для диагностики тромбоза глубоких вен (ТГВ) импедансная плетизмография?

Да. Импедансная, или окклюзионная, плетизмография обладает высокой чувствительностью и специфичностью для диагностики облитерирующего тромбоза выше колена, особенно подвздошных и бедренных вен (95%). Поскольку импедансная плетизмография обеспечивает функциональную информацию об оттоке крови из нижних конечностей но глубоким венам, она позволяет диагностировать невизуализируемые тромбозы полой или подвздошных вен, рецидивы острого тромбоза проксимальных вен на фоне хронического тромбоза, и функционально оценить снижение кровотока.

8. Что такое импедансная плетизмография?

Импедансная плетизмография является наиболее широко известной разновидностью окклюзионной плетизмографии. Сначала определяется объем голеней после сдавления турникетом глубоких вен бедра, а затем после снятия турникета (пневматической манжеты). Изменения объема оцениваются но изменению электрического сопротивления после наполнении вен. Снижение наполнения или повышение объема и задержка оттока являются диагностическими признаками обструкции проксимальных вен.

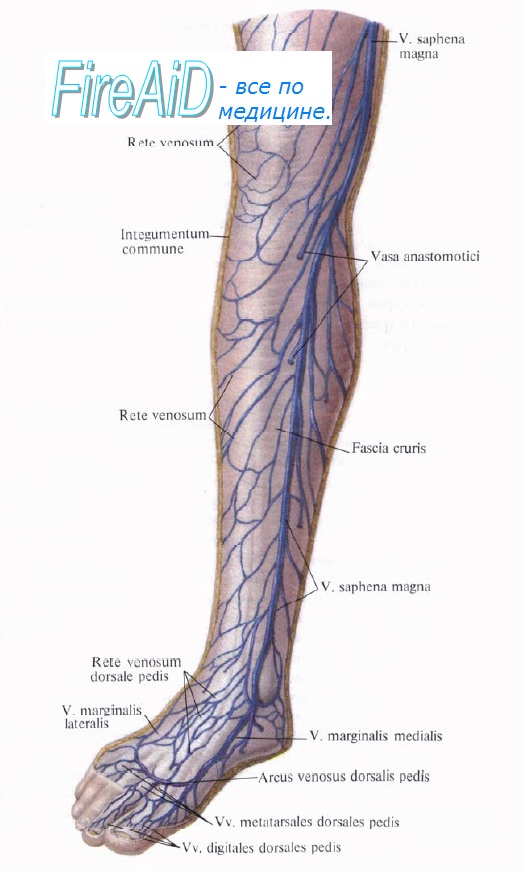

9. Какие неинвазивные исследования проводятся для выявления венозной недостаточности?

Допплеровское УЗИ проводится для диагностики венозного рефлюкса в глубоких венах нижней конечности и больших и малых подкожных венах ног. При наличии опыта исследование может выполняться при помощи простой допплерографии (непрерывная волна в отличие от импульсного допплеровского сигнала), однако дуплексное УЗИ часто облегчает определение венозных сегментов и клапанов и позволяет выбрать точное положение допплеровского датчика.

В некоторых лабораториях показателем степени недостаточности клапанов является продолжительность рефлюкса во время управляемой компрессии проксимальных вен. Однако такие спецефические измерения имеют клиническое значение только при планировании вальвулопластики или транспозиции клапана.

10. Имеет ли значение транскраниальная допплерография для неинвазивной диагностики нарушений мозгового кровообращения?

Нет. Хотя этот метод широко рекламируется, в ходе недавних широкомасштабных исследований было показано, что результаты допплерографического исследования интракраниальных артерий не влияют на клиническое ведение таких больных.

– Также рекомендуем “Советы по исследованию сосудов при артериальной недостаточности”

Оглавление темы “Советы хирургам.”:

- Советы при болезнях вен

- Советы по диагностике болезней сосудов

- Советы по исследованию сосудов при нарушении мозгового кровообращения

- Советы по исследованию сосудов при артериальной недостаточности

- Советы при аорто-коронарном шунтировании (АКШ)

- Советы при митральном стенозе

- Советы при недостаточности митрального клапана

- Советы при стенозе и недостаточности аортального клапана

- Советы при туберкулезе

- Советы при плевральном выпоте

Источник