Гемодинамика давления в сосудах

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”: Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.Системная гемодинамикаОсновными параметрами, характеризующими системную гемодинамику, являются: системное артериальное давление, общее периферическое сопротивление сосудов, сердечный выброс, работа сердца, венозный возврат крови к сердцу, центральное венозное давление, объем циркулирующей крови к сердцу. Системное артериальное давлениеВнутрисосудистое давление крови является одним из основных параметров, по которому судят о функционировании сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление есть интегральная величина, составляющими и определяющими которой являются объемная скорость кровотока (Q) и сопротивление (R) сосудов. Поэтому системное артериальное давление (САД) является результирующей величиной сердечного выброса (СВ) и общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС): САД = СВ • ОПСС. Давление в крупных ветвях аорты (собственно артериальное) определяется как: АД = Q • R.

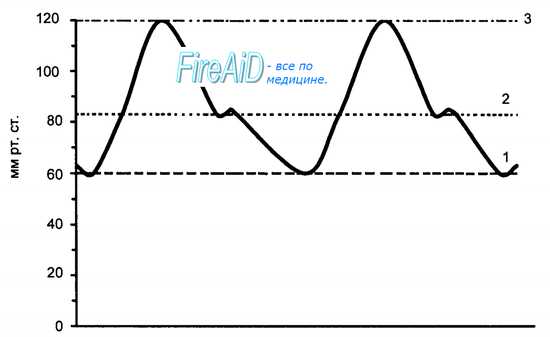

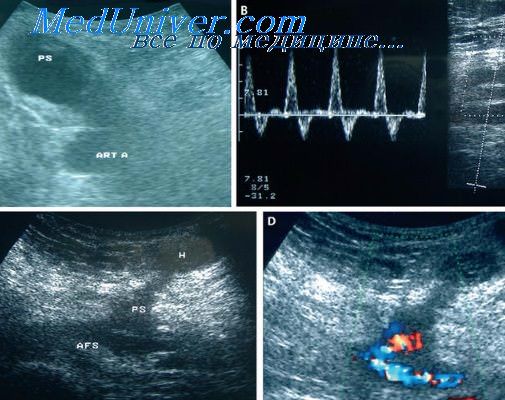

Применительно к артериальному давлению различают систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее давления. Систолическое — возникает в артериях в период систолы левого желудочка сердца, диастолическое — в период его диастолы, разница между величиной систолического и диастолического давлений характеризует пульсовое давление (рис. 9.2). Выделяют также среднее давление, которое представляет собой среднюю (не арифметическую) между систолическим и диастолическим давлениями величину, которая была бы способна при отсутствии пульсовых колебаний давления крови дать такой же гемодинамический эффект, какой имеет место при естественном, колеблющемся движении крови. Среднее давление выражает энергию непрерывного движения крови. Поскольку продолжительность диастолического давления больше, чем систолического, то среднее давление ближе к величине диастолического давления и вычисляется как сумма диастолического давления плюс 1/3 пульсового. Величина внутрисосудистого давления при прочих равных условиях определяется расстоянием места его измерения от сердца. Различают поэтому аортальное давление, артериальное давление, артериолярное, капиллярное, венозное (в мелких и крупных венах) и центральное венозное (в устье полых вен) давление. В биологических и медицинских исследованиях артериальное давление выражают в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), а венозного — в миллиметрах водного столба (мм водн. ст.). У человека в покое наиболее усредненным из всех средних величин считается систолическое давление 120—125 мм рт. ст., диастолическое 70— 75 мм рт. ст. Эти величины зависят от пола, возраста, конституции человека, условий его работы, географического пояса проживания и т. д. Уровень АД не позволяет, однако, судить о степени кровоснабжения органов и тканей или величине объемной скорости кровотока в сосудах. Выраженные перераспределительные сдвиги в системе кровообращения могут происходить при неизменном уровне АД, поскольку изменения ОПСС могут компенсироваться противоположными сдвигами СВ, а сужение сосудов в одних регионах — сопровождаться их расширением в других. Одним из важнейших факторов, определяющих интенсивность кровоснабжения тканей, является величина просвета сосудов, определяющая их сопротивление кровотоку. – Также рекомендуем “Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.” |

Источник

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

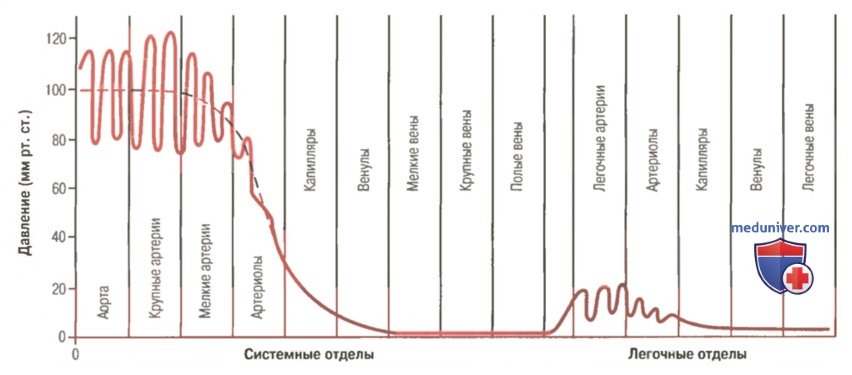

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Давление крови в различных отделах сосудистой системы у человека, находящегося в горизонтальном положении

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в статьях на сайте мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

– Также рекомендуем “Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

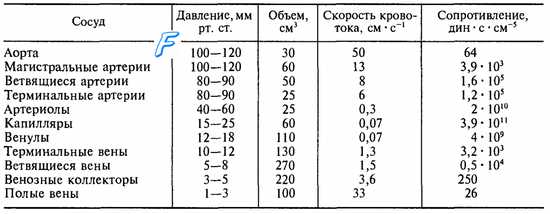

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”: Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).Давление и скорость кровотока в системе кровообращения уменьшаются от аорты до венул (см. табл. 9.2), а кровеносные сосуды становятся все более мелкими и многочисленными. В капиллярах скорость кровотока замедляется наиболее выраженно, что благоприятствует отдаче кровью веществ тканям. Для венозного отдела характерны низкий уровень давления и более медленная по сравнению с артериальным руслом скорость кровотока. Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения Сопоставление величин давления, кровотока и сопротивления сосудов в различных отделах сосудистого русла (табл. 9.2) свидетельствует о том, что внутрисосудистое давление от аорты до полых вен резко снижается, а объем крови в венозном русле, наоборот, возрастает. Следовательно, артериальное русло характеризуется высоким давлением и сравнительно небольшим объемом крови, а венозное — большим объемом крови и низким давлением. Считается, что в венозном русле содержится 75—80 % крови, а в артериальном — 15—17 % и в капиллярах — около 5 % (в диапазоне 3—10 %).

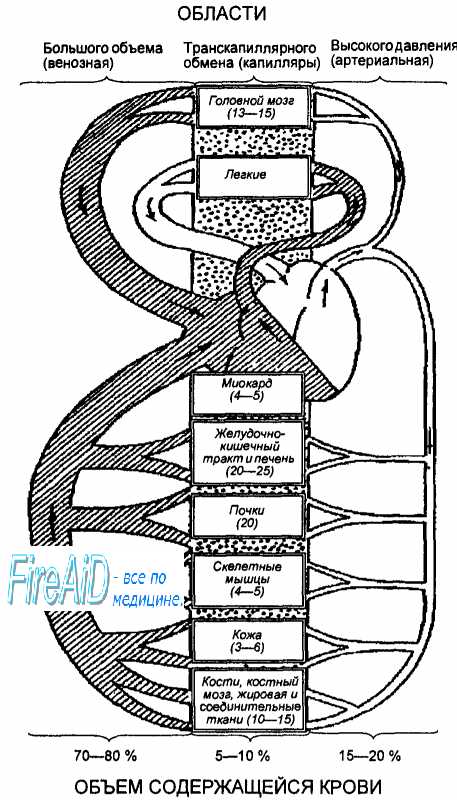

Цифры в скобках — величина кровотока в покое (в % к минутному объему), цифры внизу рисунка — содержание крови (в % к общему объему). Артериальная часть сердечно-сосудистой системы (светлая часть схемы) содержит всего 15—20 % общего объема крови и характеризуется высоким (относительно остальных отделов системы) давлением. В центре схемы находится область транскапиллярного обмена, т. е. капиллярных (обменных) сосудов, для обеспечения оптимальной функции которых служит, в основном, сердечно-сосудистая система. При этом в виде точек обозначено большое число капилляров в организме и огромная площадь их возможной поверхности во время функционирования органа или ткани, хотя цифры внизу указывают на сравнительно небольшой объем содержащейся в них крови в условиях покоя. Наибольшее количество крови содержится в области большого объема, которая обозначена штриховкой. Эта область содержит в 3—4 раза больше крови, чем область высокого давления, в связи с чем и площадь, обозначенная на схеме штриховкой, больше площади светлой части схемы. Исходя из этого в функциональной схеме сердечно-сосудистой системы (рис. 9.1) выделены 3 области: высокого давления, транскапиллярного обмена и большого объема. При функциональном единстве, согласованности и взаимообусловленности подразделов сердечно-сосудистой системы и характеризующих их параметров в ней условно выделяют три уровня: а) системная гемодинамика — обеспечивающая процессы циркуляции крови (кругооборота) в системе; б) органное кровообращение — кровоснабжение органов и тканей в зависимости от их функциональной потребности; в) микрогемодинамика (микроциркуляция) — обеспечение транскапиллярного обмена, т. е. нутритивной (питательной) функции сосудов. – Также рекомендуем “Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.” |

Источник

Артериальное давление сосудов головного мозга. Особенности мозговой гемодинамики

Возвращаясь к рассмотрению ауторегуляции мозгового кровообращения как одной из ключевых его особенностей отметим, что она осуществляется при среднем артериальном давлении от 50-60 до 130-160 мм рт.ст. или перфузион-ном давлении не ниже 40 мм рт.ст. (Зеликсон Б.Б., 1973; Шток В.Н., 1975; Лассен Н.А., 1982; Paulson et al., 1989; Testart, 1990).

Временные характеристики срабатывания механизма ауторегуляции лежат в пределах 1-3,5 с после изменения АД, в условиях патологии они увеличиваются до 20-60 с (Aaslid et al., 1989; Aaslid, 1992; Otis, Ringelstein, 1992).

При падении АД ниже нижней границы ауторегуляции мозговой кровоток уменьшается, и артерио-венозная разница по кислороду возрастает (Strandgaard, 1976, 1991). При более низком давлении (около 40 мм рт.ст.) возникают симптомы мозговой ишемии в виде гипервентиляции, головокружения, потери сознания (Лассен НА, 1982).

При подъеме АД выше верхнего предела ауторегуляции внутрисосудистое давление преодолевает сопротивление артериол, увеличивается объемная скорость кровотока в мозге, нарушается функция гематоэнцефалического барьера, что может сопровождаться отеком мозга (Зеликсон Б.Б., 1973; Ганнушкина И.В., 1975; Лассен Н.А., 1982). У людей кратковременная гипертензия может не сопровождаться значительными субъективными и объективными симптомами нарушения мозговой деятельности (Лассен Н.А., 1982).

На рисунке представлены кривые, отражающие зависимость объемного мозгового кровотока от среднего АД при нормо- и гипертонии. При хронической артериальной гипертонии ауторегуляторная кривая мозгового кровотока сдвигается вправо, поэтому лица с хронической гипертонией более устойчивы к высокому артериальному давлению, чем лица с нормальным АД (Langfitt, 1973; Лассен НА, 1982; Paulson et al., 1989).

По этой же причине больные артериальной гипертензией значительно хуже здоровых переносят снижение АД. Поэтому при гипертонии рекомендуется постепенное снижение повышенного АД.

Сдвиг кривой ауторегуляции при артериальной гипертензии возникает из-за структурных и функциональных изменений в мозговых сосудах сопротивления и системах регуляции сосудистого тонуса.

Еще одной особенностью кровотока в мозге является то, что крупные мозговые артерии играют важную роль в изменении церебрального сосудистого сопротивления {Faraci, Heistad, 1999). Ни в одном другом сосудистом регионе артериям крупного калибра не отводится такой роли.

Сужение и расширение крупных артерий изменяет региональное сосудистое сопротивление в мозге и, тем самым, регулирует давление в микрососудах мозга, что является защитным механизмом, препятствующим колебаниям перфузионного давления в тонкостенных внутричерепных сосудах.

Таким образом, можно выделить шесть основных отличительных анатомо-физиологических особенностей мозговой гемодинамики.

1. Высокоразвитое коллатеральное кровообращение.

2. Зависимость перфузионного давления в мозге от величины внутричерепного давления.

3. Малая зависимость тонуса мозговых сосудов от нейрогенного контроля.

4. Высокая чувствительность мозговых сосудов к С02.

5. Феномен ауторегуляции мозгового кровообращения.

6. Способность крупных мозговых артерий к существенному изменению тонуса и диаметра.

– Также рекомендуем “Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Техника сканирования брахиоцефальных артерий”

Оглавление темы “Допплерография мозговых сосудов”:

1. Датчики УЗИ для сосудов. Системы для ультразвуковой допплерографии

2. Значение УЗДГ сосудов. Датчики для УЗДГ сосудов

3. Безопасность диагностического ультразвука. Экстракраниальный отдел брахиоцефальных артерий

4. Артерии основания мозга. Внечерепные коллатерали брахиоцефальных артерий

5. Значение коллатералей брахиоцефальных артерий. Особенности региональной мозговой гемодинамики

6. Кровоток в мозговых сосудах. Влияние углекислого газа на кровоток в головном мозге

7. Ауторегуляция мозгового кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция сосудов головного мозга

8. Артериальное давление сосудов головного мозга. Особенности мозговой гемодинамики

9. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Техника сканирования брахиоцефальных артерий

10. УЗИ ветвей брахиоцефальных артерий. Техника эхографии ветвей дуги аорты

Источник