Гипертензия сосудов головного мозга детей

Внутричерепная гипертензия у детей – это повышение интракраниального давления, которое вызвано органическими церебральными поражениями, соматическими и инфекционными заболеваниями. Основные симптомы патологии: интенсивные головные боли, тошнота и рвота, зрительные нарушения. У младенцев внутричерепная гипертензия характеризуется выбуханием родничка, изменениями поведения, срыгиваниями. Для диагностики проводятся нейросонография, томография головного мозга, по показаниям – люмбальная пункция. Лечение повышенного ВЧД (внутричерепного давления) включает охранительный режим и диету, медикаменты (диуретики, ноотропы, витамины), нейрохирургические операции.

Общие сведения

Внутричерепная гипертензия относится к одному из наиболее распространенных синдромов в детской неврологии, но самостоятельным диагнозом является только один ее вид – идиопатическая (первичная) ВЧД. Наиболее часто гипертензивные состояния встречаются у новорожденных и грудничков, что вызвано антенатальными и перинатальными факторами. Особенность заболевания у детей раннего возраста – длительное субклиническое течение, что затрудняет своевременную диагностику и начало лечения.

Внутричерепная гипертензия у детей

Причины

В первый год жизни ведущую роль в формировании внутричерепной гипертензии играют внутриутробные инфекции (краснуха, сифилис, герпесвирусное заражение), аномалии ЦНС (микроцефалия, артериовенозные мальформации, гидроцефалия), признаки которых определяются сразу после рождения. Частой причиной проблемы выступают интранатальные повреждения – родовая травма, асфиксия. У детей любого возраста встречаются следующие этиологические факторы:

- Инфекции. Чаще всего вторичные формы расстройства развиваются при менингитах и энцефалитах, которые вызваны вирусной или бактериальной флорой. Признаки внутричерепной гипертензии выявляются при менингизме, обусловленном инфекционными поражениями другой локализации.

- Объемные образования. Опухоли и кисты служат типичной причиной гипертензионных состояний, поскольку они сдавливают и сдвигают мозговое вещество в замкнутом пространстве. Церебральные новообразования – распространенная проблема для детей, которая составляет до 14,7% от всех случаев онкопатологии.

- Нарушения кровообращения. Кровоизлияния в вещество мозга и желудочки – нередкая причина повышения внутричерепного давления. Проблема также возникает при тромбозе венозных синусов, болезнях системы крови (анемии, идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, гемофилии).

- Черепно-мозговая травма. Травмы и отравления занимают третье место в структуре первичной заболеваемости у детей, поэтому детские неврологи часто сталкиваются с этой причиной внутричерепной гипертензии. Признаки нарушения ликвородинамики наблюдаются при сотрясении или ушибе головного мозга.

- Метаболические расстройства. Интракраниальное давление может изменяться при ожирении, сахарном диабете, дисфункции надпочечников. У девочек-подростков патологию могут спровоцировать гормональные колебания при становлении менструального цикла.

- Ятрогенные факторы. Типичным лекарственным фактором развития внутричерепной гипертензии является длительное применение кортикостероидов или их резкая отмена. Реже признаки проблемы проявляются в ходе лечения детей цитостатиками, некоторыми антибиотиками, витамином А.

Патогенез

Полость черепа представляет собой замкнутое пространство, которое не способно к расширению, поэтому даже незначительное изменение внутрикраниального давления сопровождается соответствующей неврологической симптоматикой. Исключение составляют маленькие дети, у которых благодаря податливости костей и швов длительное время может быть компенсированное состояние, а патологические признаки появляются при значительном возрастании внутричерепной гипертензии.

Симптомы

Главное клиническое проявление патологии – головная боль, которая беспокоит 92% детей с высоким ВЧД. Пациенты школьного возраста, которые могут детально описать свои ощущения, предъявляют жалобы на интенсивные распирающие боли, которые усиливаются утром после пробуждения, становятся невыносимыми при наклонах головы вниз и резких движениях. Болевой синдром сопровождается тошнотой, иногда рвотой, затуманиванием зрения и мельканием «мушек» перед глазами.

При медленном нарастании интракраниального давления дети жалуются на усталость, нарушения сна, сложности с запоминанием и концентрацией внимания. Характерные признаки идиопатической внутричерепной гипертензии – шум и тяжесть в голове, боль в глазах, яркие вспышки или двоение предметов. У 26% больных на фоне сдавления зрительных нервов прогрессирующе снижается зрение.

В грудном и раннем возрасте клиническая картина патологии отличается. Основным симптомом является изменение поведения малыша: чрезмерное беспокойство и плаксивость, безучастность к раздражителям и постоянная сонливость, отказ от груди или смеси. На повышение ВЧД указывает выбухание большого родничка, монотонный крик, рвота «фонтаном». Постепенно увеличивается объем головы и возникает гипертензионно-гидроцефальный синдром.

Осложнения

Основная опасность внутричерепной гипертензии – компрессия мозговых структур в полости черепа и поражение жизненно важных центров. При нарастающем интракраниальном давлении есть риск дислокационного синдрома – вклинения мозгового ствола с расстройством базовых жизненных функций (дыхания, сердцебиения). Если ребенку вовремя не оказать медицинскую помощь, возможен летальный исход.

У малышей не диагностированная интракраниальная гипертензия чревата нарушениями психического развития вплоть до формирования олигофрении. Хроническое повышение уровня внутричерепного давления зачастую вызывает психоэмоциональные и минимальные неврологические изменения. Возможно формирование астенического синдрома, ухудшение когнитивных способностей ребенка.

Диагностика

Во время физикального осмотра детский невролог обращает внимание на зрительные и глазодвигательные нарушения, патологические рефлексы, вегетативную дисфункцию. Диагностика внутричерепной гипертензии у детей представляет сложную задачу, что обосновано отсутствием способов точного измерения ВЧД и размытыми границами его нормы (в среднем – более 200 мм вод. ст.). Чтобы выявить объективные признаки повышенного интракраниального давления и установить причины этого состояния применяются:

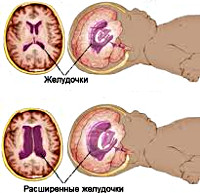

- Нейросонография. Ультразвуковая диагностика информативна у детей первого года жизни, поскольку она проводится через незакрытый большой родничок. Врач исследует состояние внутричерепных структур, выявляет расширения желудочков, подозрительные новообразования. Метод дополняют УЗДГ сосудов головы.

- КТ головного мозга. Оценивая снимки, специалист получает информацию о состоянии церебрального вещества и желудочковой системы, замечает признаки объемных образований и кровоизлияний. Для уточнения данных назначается МРТ головного мозга с веносинусографией.

- Осмотр глазного дна. При офтальмоскопии обнаруживают двусторонний отек дисков зрительных нервов, ангиопатию сетчатки, но у части пациентов эти признаки могут отсутствовать. Иногда отечность является первым признаком проблемы при незначительном повышении давления либо бессимптомном течении расстройства.

- Люмбальная пункция. Метод позволяет достоверно определить наличие и степень внутричерепной гипертензии, но из-за риска вклинения мозга исследование имеет ограниченные показания. Еще одна инвазивная процедура измерения давления – пункция мозговых желудочков в нейрохирургическом отделении.

Лечение внутричерепной гипертензии у детей

Консервативная терапия

Немедикаментозное лечение предусматривает охранительный режим, ограничение учебных нагрузок, сокращение времени пользования гаджетами. В остром периоде необходимы госпитализация и строгий постельный режим. Для нормализации водного баланса ребенку подбирают диету с уменьшением жидкости и соли, при этом у грудничков такая коррекция не проводится, вскармливание выполняется по требованию. Медикаментозное лечение включает несколько групп препаратов:

- Диуретики. Дегидратационная терапия петлевыми и осмотическими мочегонными средствами рекомендована для профилактики и лечения отека мозга как основного фактора тяжести состояния при внутричерепной гипертензии.

- Седативные препараты. Детям в основном назначается магния сульфат, который корректирует гемодинамические и ликвородинамические показатели, устраняет психоневрологические признаки патологии.

- Ноотропы. Нейрометаболические препараты повышают устойчивость нейронов к гипоксии, уменьшают их повреждение. Лекарства также восстанавливают когнитивные функции мозга у детей.

- Витамины. Инъекционные формы витаминов группы В используются для улучшения функционирования нервной системы, стимуляции ее восстановления, предупреждения неврологического дефицита.

Хирургическое лечение

Помощь детских нейрохирургов требуется при неэффективности консервативного лечения, стойкости клинической симптоматики или обнаружении объемных новообразований в ЦНС. При остром повышении ВЧД для предупреждения дислокации мозга назначают декомпрессионную трепанацию черепа, наружное вентрикулярное дренирование. Плановые операции направлены на коррекцию врожденных аномалий, удаление опухолей.

Прогноз и профилактика

У детей, страдающих внутричерепной гипертензией, прогноз зависит от своевременности диагностики и начала терапии. Признаки острого и быстро прогрессирующего повышения ВЧД ассоциированы с высоким риском нарушения витальных функций. Однако применение комплексной медикаментозной терапии и оказание хирургической помощи (при наличии показаний) значительно снижает вероятность неблагоприятных исходов.

Профилактика гипертензии начинается в антенатальном периоде путем наблюдения за беременной, соблюдения норм асептики и антисептики, ранней диагностики инфекций, выбора оптимальной тактики родоразрешения. Постнатальные профилактические меры включают предупреждение нейроинфекций и детского травматизма, взвешенное назначение лекарственных средств, особенно кортикостероидов.

Источник

Внутричерепная гипертензия – синдром повышенного интракраниального давления. Может быть идиопатическим или развиваться при различных поражениях головного мозга. Клиническая картина складывается из головной боли с давлением на глаза, тошнотой и рвотой, иногда – транзиторными расстройствами зрения; в тяжелых случаях отмечается нарушение сознания. Диагноз выставляется с учетом клинических данных, результатов Эхо-ЭГ, томографических исследований, анализа ликвора, внутрижелудочкового мониторинга ВЧД, УЗДГ церебральных сосудов. Лечение включает мочегонные препараты, этиотропную и симптоматическую терапию. По показаниям проводятся нейрохирургические операции.

Общие сведения

Внутричерепная гипертензия – синдромологический диагноз, часто встречающийся как во взрослой, так и в детской неврологии. Речь идет о повышении внутричерепного (интракраниального) давления. Поскольку уровень последнего прямо отражается на давлении в ликворной системе, внутричерепная гипертензия также носит название ликворно-гипертензионный синдром или синдром ликворной гипертензии. В большинстве случаев внутричерепная гипертензия является вторичной и развивается вследствие травм головы или различных патологических процессов внутри черепа.

Широко распространена и первичная, идиопатическая, внутричерепная гипертензия, классифицируемая по МКБ-10 как доброкачественная. Она является диагнозом исключения, т. е. устанавливается только после того, как не нашли подтверждения все другие причины повышения интракраниального давления. Кроме того, выделяют острую и хроническую внутричерепную гипертензию. Первая, как правило сопровождает черепно-мозговые травмы и инфекционные процессы, вторая – сосудистые нарушения, медленно растущие внутримозговые опухоли, кисты головного мозга. Хроническая внутричерепная гипертензия зачастую выступает резидуальным следствием острых интракраниальных процессов (травм, инфекций, инсультов, токсических энцефалопатий), а также операций на головном мозге.

Внутричерепная гипертензия

Причины и патогенез внутричерепной гипертензии

Повышение интракраниального давления бывает обусловлено целым рядом причин, которые можно разделить на 4 основные группы. Первая – наличие в полости черепа объемного образования (первичной или метастатической опухоли мозга, кисты, гематомы, аневризмы сосудов головного мозга, абсцесса головного мозга). Вторая – отек головного мозга диффузного или локального характера, который развивается на фоне энцефалита, ушиба головного мозга, гипоксии, печеночной энцефалопатии, ишемического инсульта, токсических поражений. Отек не собственно тканей мозга, а церебральных оболочек при менингите и арахноидите также приводит к ликворной гипертензии.

Следующая группа – это причины сосудистого характера, обуславливающие повышенное кровенаполнение мозга. Избыточный объем крови внутри черепа может быть связан с увеличением ее притока (при гипертермии, гиперкапнии) или затруднением ее оттока из полости черепа (при дисциркуляторной энцефалопатии с нарушением венозного оттока). Четвертую группу причин составляют ликвородинамические расстройства, которые в свою очередь бывают вызваны увеличением ликворопродукции, нарушением ликвороциркуляции или понижением абсорбции ликвора (цереброспинальной жидкости). В таких случаях речь идет о гидроцефалии – избыточном скоплении жидкости в черепной коробке.

Причины доброкачественной интракраниальной гипертензии не совсем ясны. Более часто она развивается у женщин и во многих случаях связана с набором массы тела. В связи с этим существует предположение о существенной роли в ее формировании эндокринной перестройки организма. Опыт показал, что к развитию идиопатической внутричерепной гипертензии может приводить избыточное поступление витамина А в организм, прием отдельных фармпрепаратов, отмена кортикостероидов после длительного периода их применения.

Поскольку полость черепа представляет собой ограниченное пространство, любое увеличение размеров находящихся в ней структур влечет за собой подъем интракраниального давления. Результатом является выраженное в различной степени сдавление головного мозга, приводящее к дисметаболическим изменениям в его нейронах. Значительное нарастание внутричерепного давления опасно смещением церебральных структур (дислокационным синдромом) с вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. При этом происходит компрессия мозгового ствола, влекущая за собой расстройство витальных функций, поскольку в стволе локализуются дыхательный и сердечно-сосудистый нервные центры.

У детей этиофакторами внутричерепной гипертензии могут выступать аномалии развития головного мозга (микроцефалия, врожденная гидроцефалия, артериовенозные мальформации головного мозга), внутричерепная родовая травма, перенесенная внутриутробная инфекция, гипоксия плода, асфиксия новорожденного. В младшем детском возрасте кости черепа более мягкие, а швы между ними эластичны и податливы. Такие особенности способствуют значительной компенсации интракраниальной гипертензии, что обеспечивает ее порой длительное субклиническое течение.

Симптомы внутричерепной гипертензии

Основным клиническим субстратом ликворно-гипертензионного синдрома выступает головная боль. Острая внутричерепная гипертензия сопровождается нарастающей интенсивной головной болью, хроническая – периодически усиливающейся или постоянной. Характерна локализация боли в лобно-теменных областях, ее симметричность и сопутствующее ощущение давления на глазные яблоки. В ряде случаев пациенты описывают головную боль как «распирающую», «изнутри давящую на глаза». Зачастую наряду с головной болью присутствует ощущение подташнивания, болезненность при движениях глазами. При значительном повышении внутричерепного давления возможна тошнота с рвотой.

Быстро нарастающая острая внутричерепная гипертензия, как правило, приводит к тяжелым расстройствам сознания вплоть до комы. Хроническая внутричерепная гипертензия обычно приводит к ухудшению общего состояния пациента – раздражительности, нарушениям сна, психической и физической утомляемости, повышенной метеочувствительности. Может протекать с ликворно-гипертензионными кризами – резкими подъемами интракраниального давления, клинически проявляющимися сильной головной болью, тошнотой и рвотой, иногда – краткосрочной потерей сознания.

Идиопатическая ликворная гипертензия в большинстве случаев сопровождается преходящими расстройствами зрения в виде затуманивания, ухудшения резкости изображения, двоения. Снижение остроты зрения наблюдается примерно у 30% пациентов. Вторичной интракраниальной гипертензии сопутствуют симптомы основного заболевания (общеинфекционные, интоксикационные, общемозговые, очаговые).

Ликворная гипертензия у детей до года манифестирует изменением поведения (беспокойством, плаксивостью, капризностью, отказом от груди), частыми срыгиваниями «фонтаном», глазодвигательными расстройствами, выбуханием родничка. Хроническая интракраниальная гипертензия у детей может стать причиной задержки психического развития с формированием олигофрении.

Диагностика внутричерепной гипертензии

Установка факта повышения интракраниального давления и оценка его степени является непростой задачей для невролога. Дело в том, что внутричерепное давление (ВЧД) существенно колеблется, и клиницисты до сих пор не имеют единого мнения его норме. Считается, что нормальное ВЧД взрослого человека в горизонтальном положении находится в пределах от 70 до 220 мм вод. ст. Кроме того, не существует пока простого и доступного способа точного измерения ВЧД. Эхо-энцефалография позволяет получить лишь ориентировочные данные, правильная интерпретация которых возможна только при сопоставлении с клинической картиной. О повышении ВЧД может свидетельствовать отек зрительных нервов, выявляемый офтальмологом при офтальмоскопии. При длительном существовании ликворно-гипертензионного синдрома на рентгенографии черепа обнаруживаются так называемые «пальцевые вдавления»; у детей могут отмечаться изменение формы и истончение черепных костей.

Достоверно определить внутричерепное давление позволяет только прямое введение иглы в ликворное пространство посредством люмбальной пункции или пункции желудочков мозга. В настоящее время разработаны электронные датчики, но их внутрижелудочковое введение по-прежнему является достаточно инвазивной процедурой и требует создания трепанационного отверстия в черепе. Поэтому подобную аппаратуру используют только нейрохирургические отделения. В тяжелых случаях внутричерепной гипертензии и в ходе нейрохирургических вмешательств она позволяет осуществлять мониторинг ВЧД. С целью диагностики причинной патологии применяют КТ, МСКТ и МРТ головного мозга, нейросонографию через родничок, УЗДГ сосудов головы, исследование цереброспинальной жидкости, стереотаксическую биопсию внутримозговых опухолей.

Лечение внутричерепной гипертензии

Консервативная терапия ликворной гипертензии осуществляется при ее резидуальном или хроническом характере без выраженного прогрессирования, в острых случаях – при медленном нарастании ВЧД, отсутствии данных за дислокационный синдром и серьезных расстройств сознания. Основу лечения составляют мочегонные фармпрепараты. Выбор препарата диктуется уровнем ВЧД. В острых и тяжелых случаях применяется маннитол и другие осмодиуретики, в остальных ситуациях препаратами выбора выступают фуросемид, спиронолактон, ацетазоламид, гидрохлоротиазид. Большинство диуретиков следует применять на фоне введения препаратов калия (калия аспарагината, хлорида калия).

Параллельно проводится лечение причинной патологии. При инфекционно-воспалительных поражениях мозга назначается этиотропная терапия (противовирусные препараты, антибиотики), при токсических – дезинтоксикация, при сосудистых – вазоактивная терапия (аминофиллин, винпоцетин, нифедипин), при венозном застое – венотоники (дигидроэргокристин, экстракт конского каштана, диосмин+гесперидин) и т. п. Для поддержания функционирования нервных клеток в условиях внутричерепной гипертензии в комплексной терапии используют нейрометаболические средства (гамма-аминомасляную кислоту, пирацетам, глицин, гидролизат головного мозга свиньи и др.). С целью улучшения венозного оттока может применяться краниальная мануальная терапия. В остром периоде пациент должен избегать эмоциональных перегрузок, исключить работу за компьютером и прослушивание аудиозаписей в наушниках, резко ограничить просмотр фильмов и чтение книг, а также другие виды деятельности с нагрузкой на зрение.

Хирургическое лечение внутричерепной гипертензии применяется ургентно и планово. В первом случае целью является неотложное снижение ВЧД во избежание развития дислокационного синдрома. В таких ситуациях нейрохирургами зачастую проводится декомпрессионная трепанация черепа, по показаниям – наружное вентрикулярное дренирование. Плановое вмешательство имеет целью устранение причины повышения ВЧД. Оно может заключаться в удалении интракраниального объемного образования, коррекции врожденной аномалии, ликвидации гидроцефалии при помощи церебрального шунтирования (кистоперитонеального, вентрикулоперитонеального).

Прогноз и профилактика внутричерепной гипертензии

Исход ликворно-гипертензионного синдрома зависит от основной патологии, скорости нарастания ВЧД, своевременности терапии, компенсаторных способностей мозга. При развитии дислокационного синдрома возможен летальный исход. Идиопатическая внутричерепная гипертензия имеет доброкачественное течение и обычно хорошо поддается лечению. Длительная ликворная гипертензия у детей может привести к задержке нервно-психического развития с формированием дебильности или имбецильности.

Предупредить развитие интракраниальной гипертензии позволяет профилактика интракраниальной патологии, своевременное лечение нейроинфекций, дисциркуляторных и ликвородинамических расстройств. К профилактическим мерам можно отнести соблюдение нормального режима дня, нормирование труда; избегание психических перегрузок; адекватное ведение беременности и родов.

Источник