Гладкие мышцы сосудов белок

Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.Это ткань энтомезенхимного происхождения, которая делится на два вида: висцеральную и сосудистую. В эмбриональном гистогенезе даже электронно-микроскопически трудно отличить мезенхимные предшественники фибробластов от гладких миоцитов. В малодифференцированных гладких миоцитах развиты гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи. Тонкие филаменты ориентированы вдоль длинной оси клетки. По мере развития размеры клетки и число филаментов в цитоплазме возрастают. Постепенно объем цитоплазмы, занятый сократительными филаментами, увеличивается, расположение их становится все более упорядоченным. Пролиферативная активность гладких миоцитов в миогенезе постепенно снижается. Это происходит в результате увеличения продолжительности клеточного цикла, выхода клеток из цикла репродукции и перехода в дифференцированное состояние. Однако и в дефинитивном состоянии в гладкой мышечной ткани клеточная регенерация в виде размножения миоцитов полностью не прекращается. Существуют данные о том, что пролиферация и дифференцировка в большей степени свойственна субпопуляции малых (по размерам) гладких миоцитов. Строение гладкой мышечной ткани. Структура дефинитивных гладких миоцитов (лейомиоцитов), входящих в состав внутренних органов и стенки сосудов, имеет много общего, но в то же время характеризуется гетероморфией. Так, в стенках вен и артерий обнаруживаются овоидные, веретеновидные, отростчатые миоциты длиной 10-40 мкм, доходящие иногда до 140 мкм.

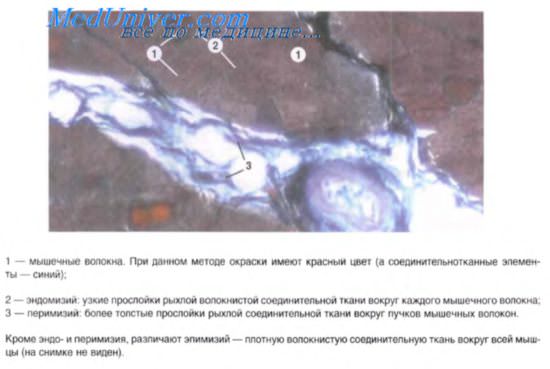

Наибольшей длины гладкие миоциты достигают в стенке матки — до 500 мкм. Диаметр миоцитов колеблется от 2 до 20 мкм. В зависимости от характера внутриклеточных биосинтетических процессов различают контрактилъные и секреторные миоциты. Первые специализированы на функции сокращения, но вместе с тем сохраняют секреторную активность. Плазмолемма расслабленной клетки имеет ровную поверхность, а при сокращении становится складчатой. В центре клетки имеется палочковидное ядро, которое при сокращении клетки спиралевидно изгибается. Практически все ядра миоцитов содержат диплоидное количество ДНК. Гладкая эндоплазматическая сеть занимает примерно 2-7% объема цитоплазмы, а гранулярная сеть в контрактильных миоцитах выражена плохо. Митохондрии мелкие, сферические или овоидные, расположены у полюсов ядра. Характерной чертой гладких миоцитов является наличие множества впячиваний (кавеол) плазмолеммы, содержащих ионы кальция. Секреторные миоциты (синтетические) по своей ультраструктуре напоминают фибробласты, однако содержат в цитоплазме пучки тонких миофиламентов, расположенные на периферии клетки. В цитоплазме хорошо развиты комплекс Гольджи, гранулярная эндоплазматическая сеть, много митохондрий, гранул гликогена, свободных рибосом и полисом. По степени зрелости такие клетки относят к малодифференцированным. Сократительный аппарат миоцитов представлен тонкими актиновыми филамен-тами (гладкомышечным альфа-актином), связанными с тропомиозином. Толстые нити состоят из миозина, мономеры которого располагаются вблизи филаментов актина. Соотношение актиновых и миозиновых филаментов в гладком миоците составляет 12 к 1. Важным компонентом контрактильного аппарата миоцитов являются электронно-плотные структуры — тельца прикрепления, расположенные свободно в цитоплазме (плотные тельца) или тесно связанные с плазмолеммой. Основными белковыми компонентами плотных телец являются альфа-актинин, актин (немышечный) и кальпонин, что позволяет расссматривать их как функциональный эквивалент Z-линий миофибрилл скелетной мышцы. Актиновые филаменты фиксируются на плотных тельцах. Промежуточные филаменты, включающие десмин и виментин, обеспечивают связи между плотными тельцами и плазмолеммой, образуя прикрепительные пластины. Сократительные белки формируют решетчатую структуру, закрепленную по окружности плазмолеммы, поэтому сокращение выражается в укорочении клетки, которая приобретает складчатую форму, тогда как в состоянии покоя клетка вытянута. При возникновении нервного импульса, распространяющегося по плазмолемме миоцита, происходит повышение уровня внутриклеточного Са2+, который поступает в цитоплазму из кавеол, отшнуровывающихся в цитоплазму в виде пузырьков. Высвобождение ионов кальция приводит к каскаду реакций, в результате которого происходит полимеризация миозина и образование перекрестных связей миозина вдоль актиновых филаментов по мере развития мышечного сокращения. Расслабление мышцы возникает при восстановлении концентрации исходного уровня Са2+ внутри клетки путем его перемещения внутрь саркоплазматической сети. При этом образовавшиеся в присутствии ионов кальция связи между актином и миозином нарушаются, акто-миозиновый комплекс распадается, гладкий миоцит расслабляется. Гладкие миоциты синтезируют протеогликаны, гликопротеиды, проколлаген, проэластин, из которых формируются коллагеновые и эластические волокна и основное вещество межклеточного матрикса. Взаимодействие миоцитов осуществляется с помощью цитоплазматических мостиков, взаимных впячиваний, нексусов, десмосом или простых участков мембранных контактов клеточных поверхностей. Регенерация гладкой мышечной тканиГладкая мышечная ткань висцерального и сосудистого видов обладает значительной чувствительностью к воздействию экстремальных факторов. В активированных миоцитах возрастает уровень биосинтетических процессов, морфологическим выражением которых являются синтез сократительных белков, укрупнение и гиперхроматоз ядра, гипертрофия ядрышка, возрастание показателей ядерно-цитоплазменного отношения, увеличение количества свободных рибосом и полисом, активация ферментов, аэробного и анаэробного фосфорилирования, мембранного транспорта. Клеточная регенерация осуществляется как за счет дифференцированных клеток, обладающих способностью вступать в митотический цикл, так и за счет активизации камбиальных элементов (миоцитов малого объема). При действии ряда повреждающих факторов отмечается фенотипическая трансформация контрактильных миоцитов в секреторные. Данная трансформация часто наблюдается при повреждении интимы сосудов, формировании ее гиперплазии при развитии атеросклероза. Гладкая мышечная ткань в поперечном (наверху) и продольном (внизу) разрезах. Обратите внимание на центрально расположенные ядра. Во многих клетках ядра не попали в срез. – Также рекомендуем “Мионевральная ткань. Миоидные клетки.” Оглавление темы “Костные ткани. Мышечные ткани.”: |

Источник

Гладкие мышцы представлены в полых органах, кровеносных сосудах и коже. Гладкие мышечные волокна не имеют поперечной исчерченности. Клетки укорачиваются в результате относительного скольжения нитей. Скорость скольжения и скорость расщепления аденозинтрифосфата в 100-1000 раз меньше, чем в скелетных мышцах. Благодаря этому гладкие мышцы хорошо приспособлены для длительного стойкого сокращения без утомления, с меньшей затратой энергии.

Гладкие мышцы являются составной частью стенок ряда полых внутренних органов и участвуют в обеспечении функций, выполняемых этими органами. В частности, они регулируют кровоток в различных органах и тканях, проходимость бронхов для воздуха, перемещения жидкостей и химуса (в желудке, кишечнике, мочеточниках, мочевом и желчном пузыре), сокращение матки при родах, размер зрачка, кожного рельефа.

Гладкомышечные клетки имеют веретенообразную форму, длину 50-400 мкм, толщину 2-10 мкм (рис. 5.6).

Гладкие мышцы относятся к непроизвольным мышцам, т.е. их сокращение не зависит от воли макроорганизма. Особенности двигательной деятельности желудка, кишечника, кровеносных сосудов и кожи в известной степени определяют физиологические особенности гладких мышц этих органов.

Характеристика гладкой мускулатуры

- Обладает автоматизмом (влияние интрамуральной нервной системы носит корригирующий характер)

- Пластичность — способность долго сохранять длину без изменения тонуса

- Функциональный синтиций — отдельные волокна разделены, но имеются особые участки контакта — нексусы

- Величина потенциала покоя — 30-50 мВ, амплитуда потенциала действия меньше, чем у клеток скелетных мышц

- Минимальная «критическая зона» (возбуждение возникает, если возбуждается некоторое минимальное число мышечных элементов)

- Для взаимодействия актина и миозина необходим ион Ca2+который поступает извне

- Длительность одиночного сокращения велика

Особенность гладких мышц — их способность проявлять медленные ритмические и длительные тонические сокращения. Медленные ритмические сокращения гладких мышц желудка, кишечника, мочеточников и других полых органов способствуют перемещению их содержимого. Длительные тонические сокращения гладких мышц сфинктеров полых органов препятствуют произвольному выходу их содержимого. Гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов, также находятся в состоянии постоянного тонического сокращения и влияют на уровень артериального давления крови и кровоснабжение организма.

Важным свойством гладких мышц является их мистичность, т.е. способность сохранять вызванную растяжением или деформацией форму. Высокая пластичность гладких мышц имеет большое значение для нормального функционирования органов. Например, пластичность мочевого пузыря позволяет при его наполнении мочой профилактировать повышение в нем давления без нарушения процесса мочеобразования.

Чрезмерное растяжение гладких мышц вызывает их сокращение. Это происходит в результате деполяризации мембран клеток, вызванной их растяжением, т.е. гладкие мышцы обладают автоматизмом.

Сокращение, вызываемое растяжением, играет важную роль в авторегуляции тонуса кровеносных сосудов, перемещении содержимого желудочно-кишечного тракта и других процессах.

Рис. 1. А. Волокно скелетной мышцы, клетка сердечной мышцы, гладкая мышечная клетка. Б. Саркомер скелетной мышцы. В. Строение гладкой мышцы. Г. Механограмма скелетной мышцы и мышцы сердца.

Автоматизм в гладких мышцах обусловлен наличием в них особых пейсмекерных (задающих ритм) клеток. По своей структуре они идентичны другим гладкомышечным клеткам, но обладают особыми электрофизиологическими свойствами. В этих клетках возникают пейсмекерные потенциалы, деполяризующие мембрану до критического уровня.

Возбуждение гладкомышечных клеток вызывает увеличение входа ионов кальция в клетку и высвобождение этих ионов из саркоплазматического ретикулума. В результате повышения концентрации ионов кальция в саркоплазме активируются сократительные структуры, но механизм активации их в гладком волокне отличается от механизма активации в поперечно-полосатых мышцах. В гладкой клетке кальций взаимодействуете белком кальмодулином, который активирует легкие цепи миозина. Они соединяются с активными центрами актина в протофибриллах и совершают «гребок». Гладкие мышцы расслабляются пассивно.

Гладкие мышцы относятся к непроизвольным, и их сокращение не зависит от воли животного.

Физиологические свойства и особенности гладких мышц

Гладкие мышцы, так же, как и скелетные, обладают возбудимостью, проводимостью и сократимостью. В отличие от скелетных мышц, обладающих эластичностью, гладкие мышцы имеют пластичность — способность длительное время сохранять приданную им при растяжении длину без увеличения напряжения. Такое свойство важно для выполнения функции депонирования пищи в желудке или жидкостей в желчном и мочевом пузыре.

Особенности возбудимости гладкомышечных клеток в определенной мере связаны с низкой разностью потенциалов на мембране в покое (E0 = (-30) — (-70) мВ). Гладкие миоциты могут обладать автоматией и самопроизвольно генерировать потенциал действия. Такие клетки — водители ритма сокращения гладких мышц имеются в стенках кишечника, венозных и лимфатических сосудов.

Рис. 2. Строение гладкомышечной клетки (A. Guyton, J. Hall, 2006)

Длительность ПД гладких миоцитов может достигать десятков миллисекунд, так как ПД в них развивается преимущественно за счет входа ионов Са2+ в саркоплазму из межклеточной жидкости через медленные кальциевые каналы.

Скорость проведения ПД по мембране гладких миоцитов малая — 2-10 см/с. В отличие от скелетных мышц возбуждение может передаваться с одного гладкого миоцита на другие, рядом лежащие. Такая передача происходит благодаря наличию между гладкомышечными клетками нексусов, обладающих малым сопротивлением электрическому току и обеспечивающих обмен между клетками ионов Са2+ и другими молекулами. В результате этого гладкая мышца проявляет свойства функционального синтиция.

Сократимость гладкомышечных клеток отличается длительным латентным периодом (0,25-1,00 с) и большой длительностью (до 1 мин) одиночного сокращения. Гладкие мышцы развивают малую силу сокращения, но способны длительно находиться в тоническом сокращении без развития утомления. Это связано с тем, что на под/держание тонического сокращения гладкая мышца расходует в 100-500 раз меньше энергии, чем скелетная. Поэтому расходуемые гладкой мышцей запасы АТФ успевают восстанавливаться даже во время сокращения и гладкие мышцы некоторых структур организма практически постоянно находятся в состоянии тонического сокращения. Абсолютная сила гладкой мышцы составляет около 1 кг/см2.

Механизм сокращения гладкой мышцы

Важнейшей особенностью гладкомышечных клеток является то, что они возбуждаются под влиянием многочисленных раздражителей. Сокращение скелетной мышцы в естественных условиях инициируется только нервным импульсом, приходящим к нервно-мышечному синапсу. Сокращение же гладкой мышцы может быть вызвано как влиянием нервных импульсов, так и действием гормонов, нейромедиаторов, простагландинов, некоторых метаболитов, а также воздействием физических факторов, например растяжением. Кроме того, возбуждение и сокращение гладких миоцитов может произойти спонтанно — за счет автоматик.

Способность гладких мышц отвечать сокращением на действие разнообразных факторов создаст значительные трудности для коррекции нарушений тонуса этих мышц в медицинской практике. Это видно на примерах трудностей лечения бронхиальной астмы, артериальной гипертензии, спастического колита и других заболеваний, требующих коррекции сократительной активности гладких мышц.

В молекулярном механизме сокращения гладкой мышцы также имеется ряд отличий от механизма сокращения скелетной мышцы. Нити актина и миозина в гладкомышечных клетках располагаются менее упорядочение, чем в скелетных, и поэтому гладкая мышца не имеет поперечной исчерченности. В актиновых нитях гладкой мышцы нет белка тропонина и центры актина всегда открыты для взаимодействия с головками миозина. В то же время головки миозина в состоянии покоя не энергизированы. Для того чтобы произошло взаимодействие актина и миозина, необходимо фосфорилировать головки миозина и придать им избыток энергии. Взаимодействие актина и миозина сопровождается поворотом головок миозина, при котором актиновые нити втягиваются между миозиновыми и происходит сокращение гладкого миоцита.

Фосфорилирование головок миозина производится при участии фермента киназы легких цепей миозина, а дефосфорилирование — с помощью фосфатазы. Если активность фосфатазы миозина преобладает над активностью киназы, то головки миозина дефосфорилируются, связь миозина и актина разрывается и мышца расслабляется.

Следовательно, чтобы произошло сокращение гладкого миоцита, необходимо повысить активность киназы легких цепей миозина. Ее активность регулируется уровнем ионов Са2+ в саркоплазме. Нейромедиаторы (ацетилхолин, норадрсналин) или гормоны (вазопрессин, окситоцин, адреналин) стимулируют свой специфический рецептор, вызывая диссоциацию G-белка, а-субъединица которого далее активирует фермент фосфолипазу С. Фосфолигтза С катализирует образование инозитолтрисфосфата (ИФЗ) и диацилглицерола из фосфо-инозитолдифосфата мембраны клетки. ИФЗ диффундирует к эндоплазматическому ретикулуму и после взаимодействия со своими рецепторами вызывает открытие кальциевых каналов и высвобождение ионов Са2+ из депо в цитоплазму. Увеличение содержания ионов Са2+ в цитоплазме является ключевым событием для инициации сокращения гладкого миоцита. Увеличение содержания ионов Са2+ в саркоплазме достигается также за счет его поступления в миоцит из внеклеточной среды (рис. 3).

Ионы Са2+ образуют комплекс с белком кальмодулином, и комплекс Са2+-кальмодулин повышает киназную активность легких цепей миозина.

Последовательность процессов, приводящих к развитию сокращения гладкой мышцы, можно описать следующим образом: вход ионов Са2+ в саркоплазму — активация кальмодулина (путем образования комплекса 4Са2-кальмодулин) — активация киназы легких цепей миозина — фосфорилирование головок миозина — связывание головок миозина с актином и поворот головок, при котором нити актина втягиваются между нитями миозина — сокращение.

Рис. 3. Пути поступления ионов Са2+ в саркоплазму гладкомышечной клетки (а) и удаления их из саркоплазмы (б)

Условия, необходимые для расслабления гладкой мышцы:

- снижение (до 10-7 М/л и менее) содержания ионов Са2+ в саркоплазме;

- распад комплекса 4Са2+ -кальмодулин, приводящий к снижению активности киназы легких цепей миозина — дефосфорилирование головок миозина под влиянием фосфатазы, приводящее к разрыву связей нитей актина и миозина.

В этих условиях эластические силы вызывают относительно медленное восстановление исходной длины гладкомышечного волокна и его расслабление.

Источник

Скачать бесплатно реферат:

«Гладкие мышцы. Строение, функции, механизм сокращения»

Содержание

Введение

. Строение гладких мышц

. Функции гладких мышц

. Механизм сокращения

. Возбуждающие и тормозящие медиаторы, секретируемые в нервно-мышечных соединениях гладких мышц

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Мышцы или мускулы (от лат. musculus – мышца) – органы тела животных и человека, состоящие из упругой, эластичной мышечной ткани , способной сокращаться под влиянием нервных импульсов . Предназначены для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок , дыхания . Мышцы позволяют двигать частями тела и выражать в действиях мысли и чувства. Человек выполняет любые движения – от таких простейших, как моргание или улыбка , до тонких и энергичных, какие мы наблюдаем у ювелиров или спортсменов – благодаря способности мышечных тканей сокращаться.

Гладкие мышцы являются составной частью некоторых внутренних органов и учувствуют в обеспечении функции, выполняемые этими органами. В частности, регулируют проходимость бронхов для воздуха, кровотока в различных органах и тканях, перемещение жидкостей и химуса (в желудке, кишечнике, мочеточниках, в мочевом и желчном пузырях), осуществляют изгнание плода из матки, расширяют или сужают зрачки (за счет сокращения радиальных или циркулярных мышц радужной оболочки), изменяют положение волос и кожного рельефа.

1. Строение гладких мышц

Различают три группы гладких (неисчерченных) мышечных тканей: мезенхимные, эпидермальные и нейральные.

Мышечная ткань мезенхимного происхождения.

Стволовые клетки и клетки-предшественники в гладкой мышечной ткани на этапах эмбрионального развития пока точно не отождествлены. По-видимому, они родственны механоцитам тканей внутренней среды. Вероятно, в мезенхиме они мигрируют к местам закладки органов, будучи уже детерминированными. Дифференцируясь, они синтезируют компоненты матрикса и коллагена базальной мембраны, а также эластина. У дефинитивных клеток (миоцитов) синтетическая способность снижена, но не исчезает полностью. Гладкий миоцит – веретеновидная клетка длиной 20 – 500 мкм, шириной 5 – 8 мкм. Ядро палочковидное, находится в ее центральной части. Когда миоцит сокращается, его ядро изгибается и даже закручивается. Органеллы общего значения, среди которых много митохондрий, сосредоточены около полюсов ядра (в эндоплазме). Аппарат Гольджи и гранулярная эндоплазматическая сеть развиты слабо, что свидетельствует о малой активности синтетических функций. Рибосомы в большинстве своем расположены свободно. Миоциты объединяются в пучки, между которыми располагаются тонкие прослойки соединительной ткани. В эти прослойки вплетаются ретикулярные и эластические волокна, окружающие миоциты. В прослойках проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Терминали последних оканчиваются не непосредственно на миоцитах, а между ними. Поэтому после поступления нервного импульса медиатор распространяется диффузно, возбуждая сразу многие клетки.

Гладкая мышечная ткань мезенхимного происхождения представлена главным образом в стенках кровеносных сосудов и многих трубчатых внутренних органов, а также образует отдельные мелкие мышцы (цилиарные).

Мышечная ткань эпидермального происхождения. Миоэпителиальные клетки развиваются из эпидермального зачатка. Они встречаются в потовых, молочных, слюнных и слезных железах и имеют общих предшественников с их секреторными клетками. Миоэпителиальные клетки непосредственно прилежат к собственно эпителиальным и имеют общую с ними базальную мембрану. При регенерации те и другие клетки тоже восстанавливаются из общих малодифференцированных предшественников. Большинство миоэпителиальных клеток имеют звездчатую форму. Эти клетки нередко называют корзинчатыми: их отростки охватывают концевые отделы и мелкие протоки желез.

В теле клетки располагаются ядро и органеллы общего значения, а в отростках – сократительный аппарат, организованный, как и в клетках мышечной ткани мезенхимного типа.

Мышечная ткань нейрального происхождения.

Миоциты этой ткани развиваются из клеток нейрального зачатка в составе внутренней стенки глазного бокала. Тела этих клеток располагаются в эпителии задней поверхности радужки. Каждая из них имеет отросток, который направляется в толщу радужки и ложится параллельно ее поверхности. В отростке находится сократительный аппарат, организованный так же, как и во всех гладких миоцитах. В зависимости от направления отростков (перпендикулярно или параллельно краю зрачка) миоциты образуют две мышцы: суживающую и расширяющую зрачок.

Следует помнить, что в состав гладкой мышечной ткани, независимо от ее происхождения входят так же и специфические составляющие элементы, связанные на прямую с механизмом сокращения непосредственно, это миофибриллы. В состав, которых входят «сократительные» белки, которые называются актин и миозин.

Миозин – белок сократительных волокон мышц. Его содержание в мышцах около 40% от массы всех белков ( для примера, в других тканях всего 1-2% ). Молекула миозина представляет собой длинный нитевидный стержень, как будто сплетенные две веревки образующие на одном конце две грушевидные головки.

Актин – так же белок сократительных волокон мышц, гораздо меньший по размеру, чем миозин, и занимающий всего 15-20% от общей массы всех белков. Представляет собой сплетенные две нитки в стержень, с канавками.

2. Функции гладких мышц

Гладкие мышцы, как и скелетные, обладают возбудимостью, проводимостью и сократимостью. В отличие от скелетных мышц, имеющих эластичность, гладкие – пластичны (способны длительное время сохранять приданную им за счет растяжения длину без увеличения напряжения). Такое свойство важно для выполнения функции депонирования пищи в желудке или жидкостей в желчном или мочевом пузырях.

Особенности возбудимости гладкомышечных волокон в определенной мере связанны с их низким трансмембранным потенциалом (Е0 = 30-70 мВ). Многие из этих волокон обладают автоматией. Длительность потенциала действия у них может достигать десятков миллисекунд. Так происходит потому, что потенциал действия в этих волокнах развивается преимущественно за счет входа кальция в саркоплазму из межклеточной жидкости через так называемые медленные Са2+ каналы.

Висцеральные гладкие мышцы характеризуются нестабильным мембранным потенциалом. Колебания мембранного потенциала независимо от нервных влияний вызывают нерегулярные сокращения, которые поддерживают мышцу в состоянии постоянного частичного сокращения – тонуса. Тонус гладких мышц отчетливо выражен в сфинктерах полых органов: желчном, мочевом пузырях, в месте перехода желудка в двенадцатиперстную кишку и тонкой кишки в толстую, а также в гладких мышцах мелких артерий и артериол. Мембранный потенциал гладкомышечных клеток не является отражением истинной величины потенциала покоя. При уменьшении мембранного потенциала мышца сокращается, при увеличении – расслабляется. В периоды состояния относительного покоя величина мембранного потенциала в среднем равна – 50 мВ. В клетках висцеральных гладких мышц наблюдаются медленные волнообразные флюктуации мембранного потенциала величиной в несколько милливольт, а также потенциал действия (ПД). Величина ПД может варьировать в широких пределах. В гладких мышцах продолжительность ПД 50- 250 мс; встречаются ПД различной формы. В некоторых гладких мышцах, например мочеточника, желудка, лимфатических сосудов, ПД имеют продолжительное плато во время деполяризации, напоминающее плато потенциала в клетках миокарда. Платообразные ПД обеспечивают поступление в цитоплазму миоцитов значительного количества внеклеточного кальция, участвующего в последующем в активации сократительных белков гладкомышечных клеток. Ионная природа ПД гладкой мышцы определяется особенностями каналов мембраны гладкой мышечной клетки. Основную роль в механизме возникновения ПД играют ионы Са2+. Кальциевые каналы мембраны гладких мышечных клеток пропускают не только ионы Са2+, но и другие двухзарядные ионы (Bа 2+, Mg2+), а также Na+. Вход Са2+ в клетку во время ПД необходим для поддержания тонуса и развития сокращения, поэтому блокирование кальциевых каналов мембраны гладких мышц, приводящее к ограничению поступления иона Са2+ в цитоплазму миоцитов внутренних органов и сосудов, широко используется в практической медицине для коррекции моторики пищеварительного тракта и тонуса сосудов при лечении больных гипертонической болезнью.

Скорость проведения возбуждения в гладкомышечных клетках малая – 2-10 см/с. В отличие от скелетных мышц возбуждение в гладкой мышце может передаваться с одного волокна на другое, рядом лежащее. Такое проведение происходит благодаря наличию между гладкомышечными волокнами нексусов (участков контакта двух клеточных мембран , где располагаются каналы для обмена ионами и микромолекулами ), обладающих малым сопротивление электрическому току и обеспечивающих обмен между клетками Са2+ и другими молекулами. В результате этого гладкая мышца имеет свойства функционального синтиция (представляет собой несколько клеток, слившихся друг с другом, и содержащих несколько ядер ).

Сократимость гладкомышечных волокон отличается продолжительным латентным периодом (время между началом действия раздражителя и возникновением ответной реакции) (0,25-1,00 с) и большой длительностью (до 1мин) одиночного сокращения. Гладкие мышцы имеют малую силу сокращения, но способны длительно находиться в тоническом сокращении без развития утомления. Это связанно с тем, что на поддержание тонического сокращения (длительного сокращения) гладкая мышца расходует в 100-500 раз меньше энергии, чем скелетная. Поэтому расходуемые гладкой мышцей запасы АТФ успевают восстанавливаться даже во время сокращения и гладкие мышцы некоторых структур организма всю жизнь находятся в состоянии тонического сокращения (являются фактически разновидностью тетанических сокращений, представляющие собой длительное укорочение мышц и обусловливающие в основном мышечный тонус – постоянное незначительное напряжение мышц, имеющий место в мышечной ткани в состоянии покоя. Это постоянное напряжение мышечной ткани имеет место даже в состоянии сна).

Связь возбуждения с сокращением. Изучать соотношения между электрическими и механическими проявлениями в висцеральной гладкой мышце труднее, чем в скелетной или сердечной, так как висцеральная гладкая мышца находится в состоянии непрерывной активности. В условиях относительного покоя можно зарегистрировать одиночный ПД. В основе сокращения как скелетной, так и гладкой мышцы лежит скольжение актина по отношению к миозину, где ион Са2+ выполняет триггерную функцию (способность длительно находиться в одном состоянии).

Уникальной особенностью висцеральной гладкой мышцы является ее реакция на растяжение. В ответ на растяжение гладкая мышца сокращается. Это вызвано тем, что растяжение уменьшает мембранный потенциал клеток, увеличивает частоту ПД и в конечном итоге – тонус гладкой мускулатуры. В организме человека это свойство гладкой мускулатуры служит одним из способов регуляции двигательной деятельности внутренних органов. Например, при наполнении желудка происходит растяжение его стенки . Увеличение тонуса стенки желудка в ответ на его растяжение способствует сохранению объема органа и лучшему контакту его стенок с поступившей пищей. В кровеносных сосудах растяжение, создаваемое колебаниями кровяного давления, является основным фактором миогенной саморегуляции тонуса сосудов. Наконец, растяжение мускулатуры матки растущим плодом служит одной из причин начала родовой деятельности.

3. Механизм сокращения

Условия сокращения гладкой мышцы.

Важнейшей особенность гладкомышечных волокон является то, что они возбуждаются под влиянием многочисленных раздражителей. Сокращение скелетной мышцы в норме инициируется только нервным импульсом, проходящим к нервно-мышечному синапсу. Сокращение гладкой мышцы может быть вызвано как нервным импульсом, так и биологически активными веществами (гормонами, многими нейромедиаторами, некоторыми метобалитами), а так же воздействием физических факторов, например растяжением. Кроме того, сокращение гладкой мышцы может произойти спонтанно – за счет автоматии.

Очень высокая реактивность гладких мышц, их свойство отвечать сокращениям на действие разнообразных факторов создают значительные трудности для коррекций нарушений тонуса этих мышц в медицинской практике. Это видно на примере бронхиальной астмы, артериальной гипертонии и других болезней, требующих коррекции сократительной активности гладких мышц.

В молекулярном механизме сокращения гладкой мышцы также имеется ряд отличий от сокращения скелетной мышцы. Нити актина и миозина в гладкомышечных волокнах располагаются менее упорядоченно, чем в скелетных, и поэтому гладкая мышца не имеет поперечной исчерченности. В актиновых нитях гладкой мышцы нет белка тропонина и молекулярные центра актина всегда открыты для взаимодействия с головками миозина. Чтобы такое взаимодействие произошло, необходимо расщепление молекулы АТФ и перенос фосфата на головки миозина. Далее следует поворот головок миозина, при котором актиновые нити втягиваются между миозиновыми и происходит сокращение.

Фосфолирование головок миозина происходит с помощью фермента киназы легких цепей миозина, а дефосфолирование – фосфотазы легких цепей миозина. Если активность фосфотазы миозина преобладает над киназой, то головки миозина дефосфорилируются, связь актина и миозина разрывается и мышцы расслабляются.

Следовательно, чтобы произошло сокращение гладкой мышцы необходимо повышение активности киназы легких цепей миозина. Ее активность регулируется уровнем Са2+ в саркоплазме. При возбуждении гладкомышечного волокна содержание кальция в его саркоплазме увеличивается. Это увеличение обусловлено поступление Са2+ из двух источников: 1) межклеточного пространства; 2) саркоплазматического ретикулума. Далее ионы кальция образуют комплекс с белком кальмодулином, который переводит в активное состояние киназу миозина.

Последовательность процессов, приводящих к развитию сокращения гладкой мышцы: вход Са2+ в саркоплазму – активация кальмодулина – активация киназы легких цепей миозина – фосфорилирование головок миозина – связывание головок миозина с актином и поворот головок, при котором нити актина втягиваются между нитями миозина.

Условия необходимые для расслабления гладкой мышцы.

1) Снижение (до 10-7 М/л и менее) содержания Са2+ в саркоплазме;

) Распад комплекса 4 Са2+ – кальмодулин, приводящий к снижению активности киназы легких цепей миозина, дефосфорилирование головок миозина, приводящее к разрыву связей нитей актина и миозина

После этого силы упругости вызывают относительно медленное восстановление исходной длины гладкомышечного волокна, его расслабление.

4. Возбуждающие и тормозящие медиаторы, секретируемые в нервно-мышечных соединениях гладких мышц

гладкий мышечный ткань медиатор

Самыми важными медиаторами, которые секретируются вегетативными нервами, иннервирующими гладкие мышцы, являются ацетилхолин и норадреналин, однако они никогда не выделяются одними и теми же нервными волокнами. Ацетилхолин для гладких мышц одних органов является возбуждающим медиатором, а на гладкие мышцы других органов действует как тормозящий агент. Если ацетилхолин возбуждает мышечное волокно, норадреналин обычно тормозит его. И наоборот, если ацетилхолин тормозит волокно, норадреналин, как правило, его возбуждает. Но почему возникают такие разные реакции? Ответ заключается в том, что ацетилхолин и норадреналин возбуждают или тормозят гладкую мышцу, связываясь сначала с рецепторным белком на поверхности мембраны мышечной клетки. Некоторые из этих рецепторных белков являются возбуждающими рецепторами, тогда как другие – тормозящими рецепторами. Следовательно, тип рецептора определяет, как будет реагировать гладкая мышца – торможением или возбуждением, а также какой из двух медиаторов (ацетилхолин или норадреналин) будет проявлять возбуждающее или тормозящее действие.

Заключение

Много гладких мышц в коже, они расположены у основания волосяной сумки. Сокращаясь, эти мышцы поднимают волосы и выдавливают жир из сальной железы. В глазу вокруг зрачка расположены гладкие кольцевые и радиальные мышцы. Они все время работают: при ярком освещении кольцевые мышцы сужают зрачок, а в темноте сокращаются радиальные мышцы и зрачок расширяется. В стенках всех трубчатых органов – дыхательных путей, сосудов, пищеварительного тракта, мочеиспускательного канала и др. – есть слой гладкой мускулатуры. Под влиянием нервных импульсов она сокращается. Благодаря сокращению и расслаблению гладких клеток стенок кровеносных сосудов их просвет то сужается, то расширяется, что способствует распределению крови в организ