График изменения давления в сосудах

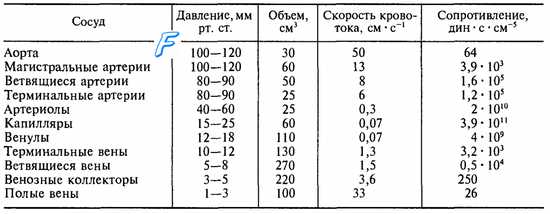

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”: Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).Давление и скорость кровотока в системе кровообращения уменьшаются от аорты до венул (см. табл. 9.2), а кровеносные сосуды становятся все более мелкими и многочисленными. В капиллярах скорость кровотока замедляется наиболее выраженно, что благоприятствует отдаче кровью веществ тканям. Для венозного отдела характерны низкий уровень давления и более медленная по сравнению с артериальным руслом скорость кровотока. Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения Сопоставление величин давления, кровотока и сопротивления сосудов в различных отделах сосудистого русла (табл. 9.2) свидетельствует о том, что внутрисосудистое давление от аорты до полых вен резко снижается, а объем крови в венозном русле, наоборот, возрастает. Следовательно, артериальное русло характеризуется высоким давлением и сравнительно небольшим объемом крови, а венозное — большим объемом крови и низким давлением. Считается, что в венозном русле содержится 75—80 % крови, а в артериальном — 15—17 % и в капиллярах — около 5 % (в диапазоне 3—10 %).

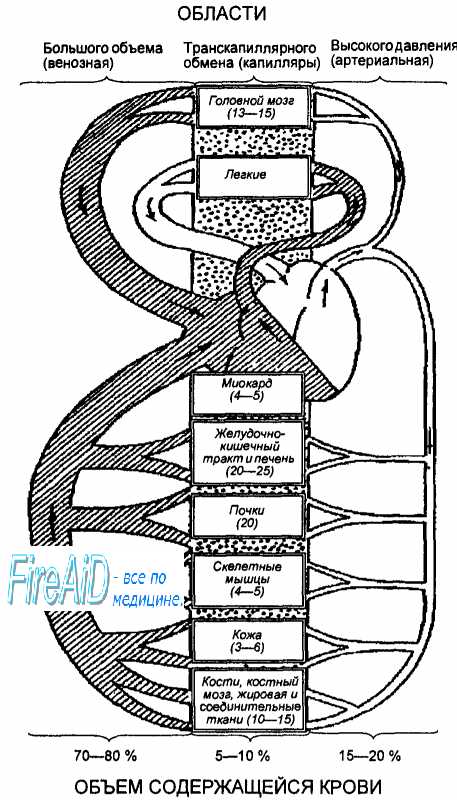

Цифры в скобках — величина кровотока в покое (в % к минутному объему), цифры внизу рисунка — содержание крови (в % к общему объему). Артериальная часть сердечно-сосудистой системы (светлая часть схемы) содержит всего 15—20 % общего объема крови и характеризуется высоким (относительно остальных отделов системы) давлением. В центре схемы находится область транскапиллярного обмена, т. е. капиллярных (обменных) сосудов, для обеспечения оптимальной функции которых служит, в основном, сердечно-сосудистая система. При этом в виде точек обозначено большое число капилляров в организме и огромная площадь их возможной поверхности во время функционирования органа или ткани, хотя цифры внизу указывают на сравнительно небольшой объем содержащейся в них крови в условиях покоя. Наибольшее количество крови содержится в области большого объема, которая обозначена штриховкой. Эта область содержит в 3—4 раза больше крови, чем область высокого давления, в связи с чем и площадь, обозначенная на схеме штриховкой, больше площади светлой части схемы. Исходя из этого в функциональной схеме сердечно-сосудистой системы (рис. 9.1) выделены 3 области: высокого давления, транскапиллярного обмена и большого объема. При функциональном единстве, согласованности и взаимообусловленности подразделов сердечно-сосудистой системы и характеризующих их параметров в ней условно выделяют три уровня: а) системная гемодинамика — обеспечивающая процессы циркуляции крови (кругооборота) в системе; б) органное кровообращение — кровоснабжение органов и тканей в зависимости от их функциональной потребности; в) микрогемодинамика (микроциркуляция) — обеспечение транскапиллярного обмена, т. е. нутритивной (питательной) функции сосудов. – Также рекомендуем “Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.” |

Источник

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы.

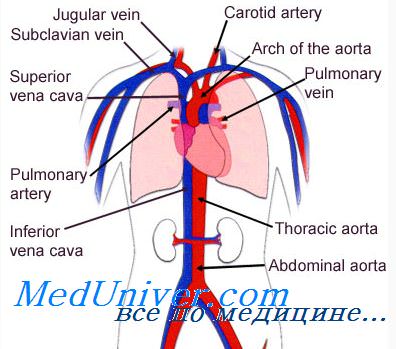

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в этой главе мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

– Также рекомендуем “Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

Само понятие «давление крови» требует некоторых уточнений. В любой точке сосудистой системы давление крови зависит:

- • от атмосферного давления;

- • гидростатического давления pgh, обусловленного весом кровяного столба высотой h и плотностью р;

- • давления, обеспечиваемого насосной функцией сердца.

Разность давлений на внутреннюю Рв и наружную Рн

стенки сосуда называют транс муральным давлением РТ (рис. 9.20): РТ = РВ – Рн. Можно считать, что давление на наружную стенку сосуда равно атмосферному.

Трансмуральное давление является важнейшей характеристикой состояния системы кровообращения, определяя нагрузку сердца, состояние периферического сосудистого русла и ряд других физиологических показателей. Однако необходимо иметь в виду, что это не то давление, которое

Рис. 9.20.Трансмуральное давление

обеспечивает движение крови от одной точки сосудистой системы к другой. Например, среднее по времени трансмуральное давление в крупной артерии руки составляет около 100 мм рт.ст. (1,33 104 Па). В то же время движение крови из восходящей дуги аорты в эту артерию обеспечивается разностью трансмуральных давлений между указанными сосудами, которая составляет 2-3 мм рт.ст. (300 Па).

Рис. 9.21.

Гидростатическое

давление

На величину трансмурального давления существенно влияет сила тяжести, создающая гидростатическое (весовое) давление. Для пояснения этого влияния представим, что происходило бы с кровенаполнением сосудов вертикально расположенного тела человека, если бы его сердце не работало. В этом случае под действием силы тяжести кровь стекала бы в сосуды нижней части тела и верхний его уровень расположился бы в области сердца, где давление равнялось бы атмосферному, т.е. трансмуральное давление было бы равно нулю (рис. 9.21). На некоторой высоте h, отсчитываемой вниз от этого уровня, давление имело бы значение pgh, где р — плотность крови, g — ускорение свободного падения, т.е. определялось бы только гидростатическим давлением.

Очевидно, гидростатическое давление влияет и на распределение крови в сосудистой системе живого человека. В этом случае оттоку крови из верхней части тела вертикально стоящего человека препятствует ряд физиологических механизмов. Кроме очевидной работы сердца, к ним относится рефлекторное сужение венозных сосудов ног в стоячем положении, которое сильно уменьшает способность этих сосудов растягиваться и накапливать кровь, а также способствует венозному возврату крови в сердце.

Если сосудосуживающий эффект ослаблен в результате заболевания или каких-либо внешних воздействий, то при резком вставании человек может впасть в обморочное состояние за счет уменьшения венозного возврата и снижения кровоснабжения головного мозга.

Измеряемое трансмуральное давление из-за воздействия на него гидростатической составляющей может существенно зависеть от выбора участков измерения и взаимного расположения частей тела. Так, трансмуральное давление в артериях голени может быть намного больше, чем в артериях поднятой руки.

В клинических условиях измерение кровяного давления обычно производят в области плеча, т.е. на уровне сердца. Поэтому гидростатическая составляющая давления в плечевой артерии в этом случае равна нулю.

Движение крови по сосудистой системе происходит за счет превышения давления, обусловленного работой сердца, над атмосферным давлением. Именно градиент указанного давления и является движущей силой кровотока. Распределение этого давления в сосудистой системе показано на рис. 9.22 (верхняя кривая), где видно, что в аорте и крупных артериях падение давления (разница давлений в начале и в конце сосуда) невелико.

Рис. 9.22. Распределение давления и скорости движения крови в сосудистой системе

В артериолах наблюдается максимальное падение давления, поскольку для совокупности артериол происходит большое увеличение гидравлического сопротивления X [см. формулы (9.10) и (9.11)].

В венах, впадающих в сердце, давление ниже атмосферного. Как уже отмечалось в 9.7, в крупных кровеносных сосудах проявляются пульсовые колебания давления, амплитуда которых уменьшается с увеличением степени разветвленности сосудистого русла и уменьшением диаметра отдельных сосудов.

Сосудистая система обладает минимальной площадью сечения в области аорты, где наблюдается максимальная амплитуда пульсовых колебаний и наибольшая линейная скорость крови порядка 0,5 м/с (см. рис. 9.22, нижняя кривая). По мере перехода к более мелким кровеносным сосудам суммарная площадь их сечения увеличивается и в соответствии с условиями неразрывности струи (см. 9.1) скорость кровотока в них уменьшается, составляя в капиллярах около 0,5 мм/с. В венозной части сосудистой системы суммарная площадь сечения сосудов уменьшается, что приводит к возрастанию скорости кровотока.

Источник

Очень важным показателем состояния организма человека является давление крови.

Кровяное давление создаётся силой сокращения желудочков сердца и сопротивлением стенки сосуда.

В разных сосудах оно неодинаково. Разность давления в различных участках кровеносной системы обеспечивает непрерывный ток крови по сосудам из области большего давления в область меньшего.

Наиболее высоко давление крови в аорте ((120) мм рт. ст.). По мере продвижения крови по сосудам оно постепенно уменьшается, достигая наименьшей величины в верхней и нижней полых венах. В крупных венах грудной полости давление практически равно атмосферному. Давление крови в капиллярах снижается до (15) мм рт. ст.

Если давление крови резко снижается (например, при больших потерях крови), то ткани (прежде всего мозг) перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Человек становится вялым, сонливым, ему трудно усваивать новую информацию и вспоминать ранее изученный материал. При значительном снижении давления крови происходит потеря сознания, и, если не принять мер для поднятия давления, человек может погибнуть.

В том случае, когда давление в кровеносных сосудах сильно повышается и они не выдерживают большую нагрузку, возникает угроза разрушения капилляров — кровоизлияние.

Кровяное давление обычно измеряют в плечевой артерии с помощью манометра.

У здоровых людей в состоянии покоя в среднем давление равно (120) мм рт. ст. в момент сокращения сердца (максимальное давление), а в момент расслабления — (70)–(80) мм рт. ст. при расслабленном сердце (минимальное давление).

Стойкое повышение артериального давления у человека называют гипертонией.

Стойкое понижение артериального давления у человека называют гипотонией.

Скорость тока крови — важный показатель кровообращения.

По различным участкам кровеносного русла кровь течёт с разной скоростью, которая зависит от сопротивления, оказываемого стенками сосудов, и от суммарной площади поперечного сечения всех сосудов.

В аорте скорость тока крови наибольшая — примерно (0,5) м/с.

Суммарный просвет всех капилляров примерно в (1000) раз больше просвета аорты, поэтому кровь течёт в них намного медленнее — примерно (0,5)–(1,2) мм/с.

Медленное течение крови по капиллярам способствует обмену веществ и газов между тканями и кровью: питательные вещества успевают проникнуть в клетки, а продукты их жизнедеятельности и углекислый газ — поступить в кровь.

Перераспределение крови в организме

Снабжение кровью различных органов зависит от интенсивности их работы. К работающему органу, нуждающемуся в кислороде и питательных веществах, притекает больше крови, чем к органу, находящемуся в покое. Так, при выполнении физической работы к мышцам притекает большое количество крови. При этом уменьшается её приток к органам пищеварения. То есть, в организме всё время происходит перераспределение крови: через одни органы её протекает больше, а через другие — меньше.

Изменение кровоснабжения органа связано с изменением просветов его сосудов. Просвет кровеносных сосудов регулируется и нервной системой (сокращением мышечных стенок сосудов под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам из центральной нервной системы — эти изменения происходят рефлекторно), и биологически активными веществами (гуморальная регуляция).

Источники:

Любимова З. В., Маринова К. В. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс. — М.: Владос.

Источник