Гжельский сосуд с отверстием

Гжель – это название живописного подмосковного региона, что в 60-и километрах от Москвы, который славится своими изделиями ручной работы из фарфора. Знаменитый гжельский промысел на протяжении нескольких столетий является одним из ведущих керамических промыслов страны и по праву считается колыбелью русской керамики. Здесь сформировались ее лучшие черты и проявились высшие достижения народного искусства. Фарфор ручной работы, с нарядной синей росписью по белому фону, известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Статуэтки, посуда, предметы интерьера и сувениры, расписанные вручную, сегодня невероятно популярны и привлекают к себе удивительной гармонией, сочетающейся в формах и рисунках.

Гончарное ремесло зародилось в гжельском регионе практически с момента появления в нем крестьянских поселений. Гжельские земли были не слишком плодородными, но обширные залежи местных разноцветных глин позволяли крестьянам подрабатывать производством глиняных изделий для своих нужд и на продажу. Первое официальное упоминание о Гжели обнаружено в Духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты в 1328 году, но известно, что уже в XI-XIII веках местное население активно занималось гончарным ремеслом. Гжельские крестьяне несли денежные и товарные повинности перед государевым двором, но, что интересно, гончарный промысел не входил в этот список. В XVII в. царь Алексей Романович, высоко оценив качество разных сортов гжельских глин, сделал Гжельскую волость постоянным поставщиком глины для производства посуды «для аптекарских нужд».

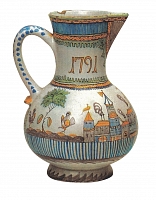

На протяжении длительного периода местные мастера совершенствовали технику производства, вырабатывали собственный стиль и, к началу XVIII века, керамическое дело стало для региона основным, проявив свой яркий и самобытный характер. Если начинали гжельские мастера с кустарного изготовления глиняной посуды и детских лепных игрушек, то к середине столетия, после обнаружения особой серой глины в районе деревни Минино, освоили производство майолики, полуфаянса и фаянса, перенимая и совершенствуя технологии. Ассортимент гжельской майолики был разнообразен: столовые сервизы, декоративные блюда, миски, кувшины. Необычной была форма высоких сосудов с дисковидным туловом – кумганов. Большое место занимала малая пластика: сценки из крестьянского и городского быта. Гжельская пластика покоряла непосредственностью, легкостью замысла, искренностью в передаче образов.

Большое распространение получила роспись с использованием подглазурного кобальтового фонового крытья в сочетании с надглазурным полихромным декором и обилием золота. В это же время начал формироваться явно узнаваемый синий монохромный растительный и орнаментальный рисунок на изделиях, известность которых распространилась далеко за пределы области.

Изделия гжельских мастеров последней четверти XVIII в.

Существенный скачок в развитии керамического производства Гжели произошел во II половине XVIII века и был связан с деятельностью керамической фабрики московского купца Афанасия Гребенщикова. Однако, в конце XVIII века, наметился упадок гжельского производства. Причиной этому стал английский фаянс с белым тонким плотным черепком, декорированный пышными печатными рисунками, который стоил дешевле и ввозился в больших количествах в Россию.

В начале XIX века в Гжели был налажен выпуск полуфаянса, который являлся переходным от майолики к фарфору и тонкому фаянсу. Полуфаянс украшался синей подглазурной росписью растительного или геометрического характера. В XIX веке в Гжели наряду с полуфаянсом освоили производство тонкого фаянса и фарфора, выпуском которого занимались как многочисленные мелкие крестьянские заводы, так и крупные предприятия русских купцов: Барминых, Тереховых, Киселевых, братьев Кузнецовых. Особенно прославилась продукция мелких фабрик Храпунова, Новых, Тулиных, Жадиных, Мордашовых.

Фарфоровые изделия в Россию стали привозить со второй половины XVI века из Европы и Китая. Технологии производства фарфора у нас тогда еще не было, хотя поиск подходящих глин велся уже с начала XVII столетия, в том числе и в Гжели. Для налаживания выпуска собственного фарфора по велению российского Императорского двора в Санкт-Петербурге была открыта «Порцелиновая мануфактура». Первые опыты были не слишком удачными, но потом за дело взялся Дмитрий Иванович Виноградов, сподвижник Ломоносова и около 1747 года ему удалось, наконец, составить рецептуру фарфоровой массы и разработать способ производства высококачественного фарфора из отечественных материалов. Этот успех послужил толчком для развития фарфорового производства в России, начали открываться новые заводы, технология производства совершенствовалась. Не могли остаться в стороне от новых перспектив и гжельские умельцы. Они устраивались на ближайшие предприятия, перенимали технологии производства и вернувшись домой открывали собственное дело или продавали секрет, благо, подходящей глины для таких экспериментов было вокруг предостаточно. Известно, что первым производство фарфора в Гжели начал Павел Куликов (Куличков) в 1810 году. Постепенно секрет фарфоровой технологии распространился по всей Гжели. Производство фарфора к середине XIX века достигло наивысшего расцвета, когда в Гжели работало уже более семидесяти фарфорово-фаянсовых фабрик и более 40 живописных заведений.

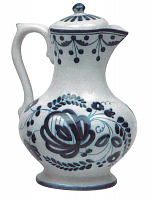

Изделия гжельских мастеров первой половины XIX в.

В конце XIX века Гжель переживает очередной период упадка. В керамической отрасли страны все большие позиции завоевывают крупные фирмы: Корниловых в Петербурге, Кузнецовых в Твери, Будах и Риге. На рубеже XX века в Гжели были ликвидированы почти все заводы, а немногие оставшиеся были национализированы после революции и стали производить, в основном, технический фарфор. Однако, в середине 40-х годов XX века, когда наша страна оправлялась от тяжелых последствий войны, на одном из оставшихся небольших предприятий по производству бытового фарфора, Турыгинском заводе художественной керамики, художница Наталия Ивановна Бессарабова занялась возрождением старых традиций. Бессарабова не только сама постигла секреты гжельской росписи, но и научила мастеров забытым приёмам. Она показала, как выводить «сплошной мазок» и «мазок с тенями»: когда кобальтовую краску набирают не на всю кисть, а лишь на одну сторону ее так, что при повороте кисти, плоско положенной на поверхность изделия, получается широкий мазок с тональными переходами цвета от темного синего до светлого голубого, почти белого.

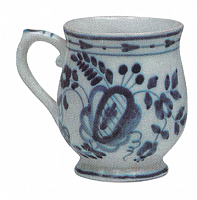

Кувшин, молочник и кружка. Форма и роспись выполнены по образцу Н.И. Бессарабовой начала 50-х гг.

Конфетница, автор З.В. Окулова,

В 1972 году Турыгинский завод был преобразован в Производственное объединение «Гжель», ставшее впоследствии основным предприятием в Гжели по выпуску художественного фарфора. В 1978 году Наталия Ивановна Бессарабова, совместно с другими художницами объединения – Людмилой Павловной Азаровой, Татьяной Сергеевной Дунашовой, Зинаидой Васильевной Окуловой, за создание высокохудожественных керамических изделий была удостоена Государственной премии имени Репина.

70-е – 80-е годы прошлого века стали новым этапом в жизни промысла. Появилась целая плеяда талантливых молодых художников, вписавших свои имена в историю Гжели. Это были и потомственные фарфористы и совсем новые мастера, внесшие свежие мотивы и новые формы в фарфорово-фаянсовую классику. Это период творческого подъема, экспериментов, сочетания стилей и заимствования возможностей других материалов, заслуживший признание коллекционеров и снискавший народную любовь.

На рубеже 1980-1990-х годов вторым по значимости и старейшим в гжельском регионе заводом по выпуску художественного и технического фарфора заслуженно считался ОАО «Гжельский завод Электроизолятор». Его цех по выпуску изделий народного художественного промысла Гжель теперь снова является самостоятельным предприятием и носит имя «Гжельский фарфоровый завод». Всю свою длительную и славную историю завод является одним из творческих центров промысла. В разное время на нем трудились и трудятся такие известные мастера, как А. А. Рогов, В. Г. Розанов, заслуженный художник РФ Т.Д. Федоровская, Е.А. Ванюшкина, В.Е. Сидоренко, Л.А. Чернов, В.М. Лисневский, А.В. Рыженок, В.А. Растяпин, Т.А. Сивова (Рогова), Ю.И. Гуляев. Художники предприятия внесли новое прочтение в пейзажную и сюжетную роспись, расширили ассортимент традиционных изделий декора стола и оформления помещений, активно используют в росписи не только основную подглазурную кобальтовую технику, но и надглазурные краски, поддерживая и развивая одно из старейших направлений оформления гжельских изделий – цветное декорирование.

В наши дни гжельский народный промысел переживает новое возрождение. Интерес к нему как со стороны профессиональных коллекционеров, так и обычных ценителей неповторимого стиля и разнообразия изделий, неуклонно растет. А гжельские мастера, в свою очередь, стараются предложить все больший выбор изделий из высококачественного российского фарфора с уникальными пластическими формами и неповторимой ручной росписью.

Полезная литература:

«Искусство Гжели», Р.Р. Мусина , 1985 г. Изд-во «Знание».

«Марки российского фарфора (1744-1917)», Р.Р. Мусина, 1995 г. Изд-во «Знание».

«Кузнецовы. Династия. Семейное дело», Е. Галкина, Р. Мусина, 2005 г. Изд-во Галерея «Времена года».

«История художественной керамики», З.С. Федорова, Р.Р. Мусина, 2010. Изд-во «МГХПУ им. Строганова».

«Российская традиционная керамика», Р.Р. Мусина, 2011 г. Изд-во «Интербук-бизнес».

«Иван Емельянович Кузнецов. Новгородский король российского фарфора», Б.А. Кузнецов, 2014 г. Изд-во «Галлея принт».

Чтобы узнать больше об истории гжельского народного художественного промысла, приезжайте к нам в гости! Мы с радостью поделимся с вами нашей бесконечной любовью к гжельскому фарфору и людям, которые своими руками создают эти удивительные вещи.

Вы можете заказать познавательную экскурсию на производство Гжельского фарфорового завода, мастер-класс или организовать полноценное корпоративное мероприятие! Для этого позвоните нам по телефону +7 (903) 107-21-29 (Светлана Николаевна), или пришлите заявку на почтовый адрес: travel@farfor-gzhel.ru.

Особенности народного художественного промысла Гжель

Источник

Слово Гжель имеет несколько значений. С одной стороны, это географическое название области в шестидесяти километрах от Москвы, которая объединяет три десятка деревень и одноименное поселение. С другой стороны, это слово для искусствоведов связано с целым направлением в истории русской керамики. Это связано также с термином “жечь” (горение), используемым с древних времен в гончарном деле, и вполне возможно, что из этого глагола в преобразованной форме происходит похожее на звук имя Гжель.

Сегодня слово Гжель вызывает представление о белом фарфоре с голубой подглазурной росписью. В России работает множество художественных промыслов, известных далеко за пределами страны. Это лаковые Миниатюры из Палеха, Мстера, Холуй, Федоскино, расписные подносы из Жостово, Богородская резная деревянная игрушка, роспись по дереву из Хохломы и Городца, кружева из Вологды, холмогорская резьба по кости, Ростовская эмаль, курские ковры и другие изделия известных художественных центров.

В традиционной народной художественной промышленности часто используются мотивы и живописные изображения, характерные для профессионального искусства. Это также относится и к керамике Гжели.

С Гжелью связана история возникновения фарфора в России, который, как известно, был изобретён Дмитрием Виноградовым в Петербурге в середине восемнадцатого века, совершенно независимо от восточного и европейского фарфора. При разработке рецептуры мастер использовал белую гжельскую глину, о превосходном качестве которой с восхищением говорил великий русский ученый Михаил Ломоносов.

В начале XIX века секрет фарфорового производства дошел до Гжельцев. До этого они пытались изготовить фарфороподобную массу, а во второй половине XVIII века они познакомились с майоликой.

В 1724 году на окраине Москвы, на дороге, ведущей в Гжель, была создана первая частная керамическая фабрика Афанасия Гребенщикова, производящая так называемые продукты Зенина, вероятно, полученные из Китая. Это были большие пористые майолики из красочной эмалированной глины. Гжельские гончары доставили Гребенщикову глину и изготовляли изделия на его заводе, где они одновременно изучали технологический процесс. Первоначально завод специализировался на табачных трубках и плитках, а затем на столовой посуде и на отдельных небольших скульптурах.

После смерти Гребенщикова (1757) производство пережило упадок и прекратило свое существование в 1770 году. Но в то время в районе Гжеля уже были независимые мастерские майолики, производство которых в России было очень востребованным. Изделия майолики можно разделить на три группы:

– дешевую посуду,

– дорогие сосуды, которые служили не только для украшения стола, но и для украшения интерьера,

– и, наконец, мелкую пластику – статуэтки с бытовыми сюжетами и анималистические фигурки.

Очень популярными и типичными изделиями были кумганы, клювовидные кувшины для заливки напитков с дисковым корпусом на четыре фута. Они похожи на кувшины с круглым отверстием корпуса и воронкообразно расширенной горловиной, через которую с помощью накладной ткани можно фильтровать квас из бочки в кувшин. Кроме того, были сферические кувшины с цилиндрической шеей, которые расширялись вверх. Менее распространенными были кувшины в виде двуглавых орлов, кувшины различных размеров, винные бочки (Кучли), братины, крупные луковичные сосуды для питья, которые можно было доставать в общественных местах — на крестины, именины и т.д.

Майолики были окрашены на жидкой эмали. Мастер сначала очерчивал рисунок темным цветом и раскрашивал его фиолетовым, желтым, зеленым, синим, коричневым. При обжиге краски сливаются с эмалью, что придаёт им большую прочность. Такой метод требовал от мастера виртуозного и чёткого рисунка, так как последующее улучшение было практически невозможно.

Мастера из Гжели часто сочетали изображения цветов, листьев, трав, животных, птиц — реже людей, общих архитектурных ландшафтов — с орнаментами в виде геометрических полос и сеток. Роспись осуществлялась по зонам. На изделиях Гжельцев часто можно увидеть надписи, указывающие на то, был ли предмет подарком или заказом.

Не только по форме, но и по характеру Гжельская майолика отличалась от Европейской керамики, например, от итальянской майолики. Особое своеобразие и оригинальность декоративной Гжельской майолики придавала роспись в сочетании с пластическим декором.

Под влиянием стиля барокко, доминирующего в профессиональном искусстве, Гжельские майолики как бы и принимали похожие формы. Кувшины и кумганы получали фигурные ножки, напоминающие закругленные ручки. Рельефные расцветки и раковины теперь украшали боковые стенки сосудов.

В начале 19-го века майолика, требующая значительных финансовых ресурсов, была заменена полуфаянсом.

Масса пористого полуфаянса, была составлена из местной глины с добавлением смесей. Краску наносили на обожженный предмет, покрывали его глазурью и снова помещали в печь. Первоначальная полихромная роспись позже была заменена на сплошной, преимущественно голубой цвет. Контраст между синим цветом и белым фоном был одной из главных особенностей гжельского полуфаянса. Изменилась и роспись: цветной контурный рисунок уступил место рисованию кистью. Изделия украшали геометрические и растительные орнаменты. Типичными были гирлянды из мелких листьев с закругленными кольцами или узоры с большим стилизованным цветком.

Гжельский полуфаянс, похожий на Делфт или китайский фаянс, отличался от него живописным содержанием и композиционным стилем.

Особой разновидностью полуфаянса является так называемая бронзовая или люстровая посуда, которую изобрел талантливый самоучка Афанасий Киселев.

В течение почти всего 19-го века в России выпускался полуфаянс, а также тонкостенный фаянс и фарфор, но его расцвет датируется первой половиной XIX века. После полуфаянса приступили к производству тонкостенного фаянса. Рецепт для этого сложил Афанасий Киселев. Однако, несмотря на высокое качество фаянса, произведенного заводом “Рождение Терехова”, он не стал таким самостоятельным художественным явлением, как полуфаянс, а его оформление вскоре перешло от ручной росписи к штампованному рисунку.

Первые фарфоровые мануфактуры появились в Гжели в начале XIX века. Первым предпринимателем, как вспоминают старожилы, был Павел Куличков, гончар из села Володино, который первоначально занимался одним из крупнейших фарфоровых предприятий России, основанном в 1766 году в Москве в Вербилках. После ознакомления с производством фарфора, установлением печи и обжигом, Куличков вернулся в свое родное село и основал здесь в 1802 году собственную фарфоровую мастерскую. Готовую продукцию он доставил в Москву, где фарфор был еще редкостью. Напрасно его соседи пытались разгадать тайну его фарфоровой продукции, но кому-то всё же удалось тайно проникнуть в мастерскую Куличкова, и вскоре в Гжельских деревнях одновременно возникло несколько фарфоровых мастерских, которые производили фарфор уже высокого качества. Были также мастерские, владельцы которых закупали заготовки из мануфактур, расписывали их, а затем продавали под их брендом.

Фарфор гжельских мастеров появился на рынке в то время, когда в России были две крупнейшие мануфактуры — императорская фарфоровая мануфактура, основанная в 1744 году в Петербурге, и частная фирма Гарднера, товары которой не уступали Европейскому фарфору, — уже определяли моду. Императорская фарфоровая мануфактура поставляла царский двор, в то время как Гарднер имел широкий круг клиентов, хотя он и принимал заказы на фарфоровое обслуживание царского двора и благородства.

Императорский фарфоровый завод имел техникум, в котором обучались художники. Здесь преподавали учителя из академии искусств, которые выступали также как авторы многих изделий. Гарднер также очень часто привлекал профессиональных скульпторов и художников. Точно так же Попов торговал недалеко от Москвы и Батенина в Петербурге, где производили высокохудожественные фарфоровые изделия.

В русском фарфоре XIX века – в начале ХХ века преобладал эмпирический стиль. Гжельцы заимствовали типичные для этого стиля формы, но интерпретировали их по-своему довольно свободно и просто. Наряду с цилиндрическими, полусферическими и яйцевидными формами появились кратерообразные чашки с изогнутыми снаружи краями и изогнутыми ручками. Популярным украшением были цветочные мотивы и меандры.

Лаконичная, праздничная роспись по-прежнему оставалась как в майолике, так и в полуфаянсе. Но иногда мастера отказывались от традиционных манер и реалистично указывали на образное изображение в масштабно реальном соотношении между фигурой и ландшафтом. Таким образом, переход художественного дизайна Гжельского фарфора — элементов древнерусского искусства — осуществлялся в современную ему систему живописи.

Сюжеты росписи были разнообразны: эпизоды из Отечественной истории, портреты полководцев и государственных деятелей, изображения архитектурных памятников, нередко композиции с пастырскими играми и жанровыми сценами.

В 1830/40 годах фарфоровое искусство Гжеля как по качеству, так и по объему производства процветало. Это было время, когда Гжельские мастера достигли своей максимальной самостоятельности, и каждая мануфактура достигла своей высшей самостоятельности. Так, например, завод братьев Тереховых-Киселевых был технически так же хорошо оборудован, как и лучшие русские заводы, а ассортимент изделий по ним превзошел их. Завод «братьев Терехов-Киселев» изготавливал всевозможные чайно – столовые приборы, иногда очень сложных форм. Он принял Европейский фарфор как образец для подражания и создал очень оригинально созданные произведения, которые свидетельствуют о национальном происхождении предмета. Мастера сафроновского завода в своем производстве придерживались больших российских заводов Гарднера и Попова, обслуживавших широкий круг клиентов. Произведения Гулина и Муса – сакова предлагали деревенскую Посуду с красочной, празднично красивой росписью. В Гжельском фарфоре часто объединялись элементы различных стилей.

При всем разнообразии изделий, производимых на отдельных заводах, Гжельские предметы второй четверти XIX века были представлены в виде экспонатов. Черты, общие для XIX века: рифленая форма чашки, напоминающая перевернутый колокольчик, выразительная роспись, нанесенная широкой кистью, сочетающая в себе глазурь с подглазурной техникой, богатая роспись из кобальта и золота, разноцветные цветочные орнаменты, окрашенные в яркие цвета. Как правило, у Гжельских фарфоровых предметов отсутствует сплошной цвет. Для них характерно сочетание контрастных цветов.

Широкомасштабное ремесленное производство мануфактуры постепенно исчезло, уступив место массовому производству дешевого штампованного фарфора. Общий экономический кризис в России в конце XIX века также затронул крупнейшие фарфоровые заводы, которые отказались от своих позиций в борьбе с промышленным производством. Поскольку они не выдержали конкуренции, гжельские производители закрылись один за другим, и Гжель потеряла свое значение как один из важнейших российских центров керамики. Многие традиции народного искусства были утрачены в годы первой мировой войны (1914-1918), а затем во время гражданской войны (1918-1922) Гжельское ремесло пережило почти полный упадок.

В 1937 году артели «Объединённый фарфорист» и «Вперёд керамика» были объединены в артель «керамическое искусство», имевшей свой центр в с. Турыгино. При изготовлении фарфора, который был совершенно не системным, частично использовался переданный материал, такой как вазы в стиле модерн, или образцы изделий по заказу. Низкое качество фигурного фарфора было скомпенсировано полихромной окраской. Великая отечественная война (1941-1945) также прервала эту работу, и казалось, что художественные традиции Гжели были безвозвратно утрачены.

Однако в Московском Научно – исследовательском институте художественной промышленности Александр Салтыков, специалист в области декоративно-прикладного искусства, на основе архивов и музейных коллекций очень подробно изучал историю Гжельского народного творчества.

Лабораторные исследования помогли определить рецептуру керамической массы старой майолики, и получили образец с росписью на жидкой эмали. Александр Салтыков и его соратники считали полезным использовать майолику 18 века в качестве основы для новых изделий.

Однако фигурная майолика, в которой сочетался пластический и росписанный декор, требовала сложной техники исполнения, которую мастера-гжельцы осваивали недостаточно. Состояние технологий и экономики производства также не позволяли ему заниматься этим. По этой причине было решено изготовить простые формы из толстостенного фарфора с кобальтово-синей подслойной росписью. Так появился новый бело-голубой фарфор из Гжели.

Возрождение промысла началось с подготовки молодых художников под руководством одаренной керамистки Натальи Бессарабовой (1895-1981). С группой учеников она начала углубленное изучение Гжельского культурного наследия. Она сама изготовила акварельный альбом с иллюстрациями посуды и мелкими скульптурами 18-го века. Александр Салтыков и Наталья Бессарабова совместно разработали программу, которая предусматривала освоение старой народной живописи — своего рода азбуки живописи от свободного, широкого до тонкого мазка кистью.

Первые образцы сосудистых форм и их окраска были разработаны Натальей Бессарабовой.

При этом она исходила из принципов формования типичных Гжельских изделий XIX века. Она придала старому кувшину более строгий и стройный вид. При проектировании чайников Наталья Бессарабова обрабатывала форму дискообразных квасных сосудов и постоянно старалась приспособить функциональность изделий к простым народным формам.

Большое влияние на художественную практику Гжели оказало творчество Людмилы Азаровой (уроженка и жительница города). В 1954 году после окончания Московского колледжа художественной промышленности начала работать в гжельском промысле. Она не только успешно продолжала разработку сосудистых форм, но и создала целый ряд пластических композиций. Она украсила расписную посуду смоделированными деталями и при этом очень умело связывала роспись со скульптурным декором. Таким образом, фарфор развивал традиции майолики XVIII века, о которой мечтал Александр Салтыков.

Если для Натальи Бессарабовой характерна орнаментальная роспись, то Людмила Азарова любит сюжетно-образное изображение. Она обращается к фольклорным, мифологическим и анималистическим мотивам и интерпретирует форму очень обобщенно, часто весьма условно. Их статуэтки шестидесятых годов напоминают формы игрушки с едва выраженными чертами лица линиями и точками. Такой осмысленный образ жизни свидетельствует о влиянии народных иллюзий и русских матрешек.

Среди наиболее удачных фигурных композиций художницы стоит отметить сцену чаепития (1966). Развлекательность сюжета, оригинальное сценическое действие воспроизводятся чисто пластическими средствами, характерными как для Гжели, так и для всего народного искусства.

Столовая Сцена (1967) тематически связана с чаепитием, но ей не хватает преднамеренной торжественности, форма более детализирована и окраска более привлекательна. В целом это очень декоративная композиция. В первые годы своей деятельности Людмила Азарова занималась старинной гончарной и гжельской посудой. Она стремилась к конструктивному оформлению предмета, акцентированию его утилитарного назначения и формированию его пластического характера.

Форма кувшина, спроектированного в 1959 году, напоминает в силуэте традиционные изделия. Закругленный сосудистый корпус окрашен, массивному изделию нанесена кобальтово-синяя спираль, широкая низкая шея увенчана прочной, нижней крышкой. Корпус расположен на устойчивой поверхности. Каждая часть круга крышки конструктивно оправдана.

Людмила Азарова меняет свою роспись и декоративные мотивы. Иногда она также применяет графический рисунок. Окраска выполнена случайным, свободным и легким мазком.

Гжельские художники не ориентируются по размеру и толщине изготовленного ими фарфора в соответствии с предписанным промышленным стандартом и, таким образом, могут беспрепятственно выполнять роспись предмета. В результате получается не всегда очень тщательно выполненный декор, т. е. рисунок может быть смещен, а пропорции не всегда могут быть соблюдены. Но эти недостатки уравновешиваются чувством живости и непосредственности исполнения, которое заставляет чувствовать тепло рук мастера. Потому что именно ручное изготовление, которое остается важнейшей особенностью народного искусства, придает гжельскому фарфору особый колорит.

Веселая и праздничная, сказочная и реальная жизнь, доброта и сообразительность объединились в искусстве из Гжели. В голубой росписи, в мягком мерцании белого фарфора, радость жизни, своего рода ощущение свежести и праздничности без лишней пышности.

Гжельское искусство постоянно находится в своем развитии. Некоторые аспекты его художественной практики порождают научные дискуссии. Так, в частности, встает вопрос о том, насколько оправдано обращение некоторых гжельских художников к сосудистым формам и живописным образам, чуждым художественной системе старой Гжели. Так, например, некоторые работы Татьяны Дунашовой заимствуют цветочный декор и формы из китайских образцов; или ваза-тройка Валентина Розанова, напоминающая вазу в стиле модерн, прототип которой можно найти в хинозерском стиле.

Возможно, здесь нет однозначного ответа. Мы можем только полагаться на талант и вкус художника, который при создании своего произведения превращает, на первый взгляд, чужой объект искусства, в настоящее художественное явление, проникнутое духом Гжели.

Одной из самых сложных проблем в современном мире является обучение художников, которые могли бы повторять и передавать понятия искусства и секреты мастерского совершенства от поколения к поколению и стать хранителями подлинного народного творчества. В настоящее время все делается для того, чтобы заинтересовать детей современных мастеров в традициях гжельского промысла, чтобы они уже в молодом возрасте стали причастными к производству.

Гжельская фабрика не ограничивается производством бело-голубого фарфора. Также проводятся эксперименты по созданию полихромного фарфора со смешанной витражной росписью. Некоторые мастера, в том числе Николай Туркин, постоянно занимаются полихромной майоликой. Однако все эти попытки не могут превзойти объем производства и признание того, что под названием “Гжель” подразумевается бело-синий фарфор.

Настоящий гжельский фарфор очень популярен. Он коллекционируется любителями искусства, приобретается музеями. Мастера из Гжели были награждены призами на международных и всесоюзных выставках. Наталья Бессарабова, Людмила Азарова, Татьяна Дунашова, Зинаида Окулова – лауреаты государственной Премии. Людмила Азарова была удостоена звания народного артиста РСФСР. Как бы ни развивалось Гжельское искусство, современный фарфор из голубого неба и белого снега прочно вписался в историю народного искусства, русского прикладного искусства, в историю Советского искусства и культуры.

Keramik aus Gshel

1987

Источник