Характер движения крови по сосудам его особенности

Движущей силой кровотока является энергия, задаваемая сердцем потоку крови и градиент давления в начале и конце каждого из кругов кровообращения.

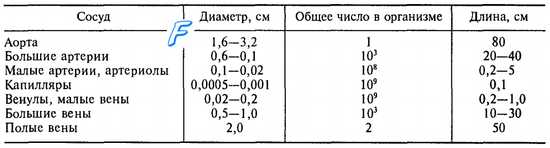

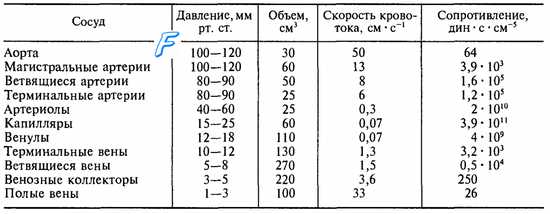

Большой круг кровообращения. Из аорты /сАД-100мм.рт.ст./ кровь течет в систему артерий/80 мм.рт.ст./, артериол/40-60 мм.рт.ст./, в систему капилляров /15-25 мм.рт.ст./. Паралелльно по мере увеличение площади и объема сосудистого русла нарастает сопротивление кровотоку. В аорте оно составляет 6,4*101 дин.с.см-5, в крупных артериях-3*103, в средних и мелких артериях 1,2-1,6*105, в артериолах – 2*1010. Особенно большой скачок увеличения сопротивления кровотоку приходиться на артериолы.

Паралелльно увеличивается объем сосудистого русла и уменьшается линейная скорость кровотока. В аорте объем в 500-600 раз меньше чем в капиллярах, линейная скорость – в аорте 50 см/с, а в капиллярах 0,5-1 мм/с. Малый круг кровообращения :венулы/12-15 мм.рт.ст./, средние вены/3-5 мм.рт.ст./,полые вены/1-3 мм.рт.ст./, правое предсердие в диастолу/центральное венозное давление/-0. Аналогичная зависимость/как и в артериальной системе/ между объемом сосудистого русла и линейной скоростью кровотока в венозной системе. Только там обратная закономерность. С начало венозное русло широкое и постепенно суживается. Меняется и линейная скорость от 1 см/с в венулах до 33 см/с в полых венах.

В норме для кровообращения характерен ламинарный ток крови, т.е. в крови образуются слои, в которых частицы двигаются паралелльно оси сосуда с относительно постоянной скоростью, при чем частицы находящиеся в центре сосуда движутся с максимальной скоростью, которая постепенно убывает от слоя к слою к стенке сосуда. Профиль скоростей частиц имеет форму параболы.Средняя скорость частиц равна половине максимальной.

При достижении критической скорости движения крови/число Рейнольдса, которое отражает зависимость между средней скоростью, диаметром сосуда, плотность и вязкостью, при этом превышает 2000/, ламинарность нарушается, образуются завихрения, слои смешиваются кровоток приобретает характер турбулентного. Турбулентность потока, как правило, возникает при сужении просвета сосуда, при этом значительно возрастает гидродинамическая нагрузка на эпителий сосудов, другие элементы сосудистой стенки, что приводит к дальнейшим ее патологическим изменениям.

Движение крови по сосудам характеризуется тремя показателями:

1.Кровяное давление– это давление крови на стенку сосуда и впереди лежащую порцию крови. Определяется соответствием объема кровеносного сосуда и крови в нем находящейся. Различают давление в аорте, артериальное давление, давление в мелких артериях и артериолах, капиллярное давление, венозное давление/в крупных и мелких венах/, центральное венозное давление/в правом предсердии, кроме того отдельно выделяют- давление в артериях и венах малого круга кровообращения.

2. Объемная скоростью кровотока(ОСК)- количество крови, которое проходит через поперечное сечение сосуда за единицу времени. Системная ОСК на любом участке сосудистого русла постоянна, т.е. за единицу времени через общее сечение капиллярного ложе проходит такое же количество крови как и через аорту. ОСК в отдельном сосуде при прочих равных условиях зависит от площади поперечного сечения сосуда. Чем она больше, тем больше ОСК в сосуде.

3. Линейная скорость кровотока (ЛСК) – это скорость перемещения частиц крови вдоль стенки сосуда за единицу времени и рассчитывается по формуле:

, где ОСК- объемная скорость кровотока в сосуде, а знаменатель- площадь поперечного сечения сосуда. ЛСК наибольшая в аорте (0,5-0,6 м/сек), наименьшая на уровне капилляров (0,5-1мм/сек). ЛСК обратно пропорциональна суммарному поперечному сечению сосудов.

58. Сосудистый тонус…

Сосудистый тонус– длительное напряжение сосудистой стенки, которое обеспечивает оптимальную емкость сосудистого русла, а также создает дополнительное сопротивление кровотоку.

Существуют два вида сосудистого тонуса:

– базальный (миогенный);

– неврогенный.

Источник

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”:

1. Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Центральное венозное давление.

2. Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

3. Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

4. Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).

5. Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.

6. Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

7. Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.

8. Частота сердечных сокращений ( пульс ). Работа сердца.

9. Сократимость. Сократимость сердца. Сократимость миокарда. Автоматизм миокарда. Проводимость миокарда.

10. Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

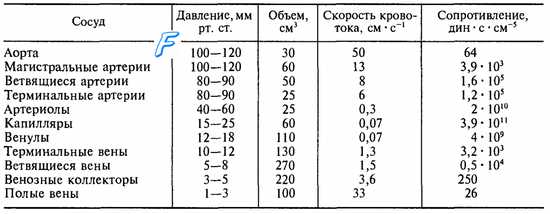

Отличительной особенностью характеристики сердечно-сосудистой системы на современном этапе является требование выражать все составляющие ее параметры количественно. Геометрические (табл. 9.1) и гидродинамические (табл. 9.2) характеристики системы кровообращения свидетельствуют о том, что аорта представляет собой трубку диаметром 1,6—3,2 см с площадью поперечного сечения 2,0—3,5 см2, постепенно разветвляющуюся на 109 капилляров, площадь поперечного сечения каждого из которых равна 5 • 10~7 см2.

Радиус усредненного капилляра может составлять 3 мкм, длина — около 750 мкм (хотя диапазон реальных значений довольно велик). Площадь поверхности стенки каждого усредненного капилляра равна 15 000 мкм2, а площадь поперечного сечения — 30 мкм2. Поскольку доказано, что обмен происходит и в посткапиллярных венулах, можно допускать, что общая обменная поверхность мельчайшего сосуда большого круга составляет 25 000 мкм2. Общее число функционирующих капилляров у человека массой 70 кг должно быть порядка 40 000 млн., тогда общая обменная площадь поверхности капилляров должна составлять около 1000 м2.

Таблица 9.1. Геометрические характеристики сосудистого русла большого круга крово обращения

В сосудах различают скорость кровотока объемную и линейную.

Объемная скорость кровотока — количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени. Объемная скорость кровотока через сосуд прямо пропорциональна давлению крови в нем и обратно пропорциональна сопротивлению току крови в этом сосуде.

Линейная скорость кровотока отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки. В центре сосуда линейная скорость максимальна, а около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Под сердечным выбросом понимают количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды в единицу времени.

Исходя из величины сердечного выброса в покое и средней скорости кровотока в капилляре (см. табл. 9.2) подсчитано, что площадь поперечного сечения капиллярного ложа должна в 700 раз превышать площадь поперечного сечения аорты. В покое функционирует только 25—35 % капилляров и общая площадь их обменной поверхности составляет 250—350 м2.

– Также рекомендуем “Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).”

Источник

Из курса анатомии и гистологии Вам хорошо известно строение сосудов и их классификация. В физиологии принято сосуды подразделять в зависимости от их функционального назначения. Исходя из этих принципов, все сосуды мы делим на эластические – это аорта, легочная артерия и другие крупные сосуды. Мышечные –средние и мелкие артерии. Резистивные (сосуды сопротивления) – концевые артерии, артериолы. Обменные – капилляры и емкостные – вены и венулы.

Движение крови по сосудам подчиняется некоторым закономерностям, в основе которых используются, известные Вам, законы гидродинамики. По отношению к кровеносным сосудам мы их называем законами гемодинамики. К факторам, которые определяют особенности гемодинамики, относят: давление, сопротивление и скорость. Возможность кровообращения также зависит от диаметра и длины сосуда, а также состояния крови, протекающей в нем (состав крови, вязкость и другие).

К особенностям кровотока относят: одностороннее движение крови по сосудам, его непрерывность, ламинарность и турбулентность потока.

Одностороннее движение крови по сосудам – обеспечивается разностью давления в начале и в конце сосудистой системы. В начальном отделе системы кровообращения оно равняется около 120-150 мм рт.ст., а в конечном – в венах, впадающих в сердце – 5,0 – 0,0 мм рт.ст.

Непрерывность кровотока — связана с эластичностью сосудов, когда кровь выбрасывается сердцем в аорту (обладает эластичностью), то весь ее объем не может сразу пройти по сосудам. Большая часть крови остается на время в расширенном (благодаря эластичности) участке аорты, а позже (во время диастолы сердца) покидает его в связи с сокращением мышц стенки аорты. Чем эластичнее будет аорта, и другие крупные артерии, тем лучше осуществляется непрерывность кровотока. И, наоборот, при потере эластичности (с возрастом, при склерозе и других поражениях сосудов), непрерывность кровотока нарушается.

Ламинарный и турбулентный характер движения крови по сосудам. Ламинарный кровоток – это движение крови отдельными слоями параллельно оси сосуда (осуществляется почти во всех сосудах). Турбулентный кровоток – с завихрениями крови – возникает в местах разветвлений и сужений, в участках изгибов и пережатий сосудов.

Основные показатели работы сосудов: скорость, давление, пульс. Различают и определяют следующие виды скорости движения крови по сосудам.

Объемная скорость — количество крови, протекающей через полперечное сечение сосуда за единицу времени. Она выражается в мл/мин и зависит от разности давления в начале и в конце сосудистой системы, от сопротивления току крови. Ее величина зависит от состояния органа (например, при мышечной работе объемная скорость кровотока в них возрастает в десятки раз). Определяется эта скорость методом реографии, с которым Вы подробно познакомитесь на наших практических занятиях.

Линейная скорость — расстояние, которое проходит частица крови за единицу времени. Определяется в м/с и составляет в норме: в аорте – 0,5 –1,0 м/с, крупных артериях – до 0,5 м/с, в венах – 0,25 м/с, капиллярах – 0,05 м/с. Методы измерения: прямые – введение красок и различных веществ и непрямые – ультразвуковые (познакомитесь с ними на занятиях).

Скорость кругооборота – время прохождения крови по кругам кровообращения. В норме от 14 до 20 с. Определяют радиактивными методами.

Давление крови – сила, с которой кровь давит на стенки сосуда, она зависит от работы сердца, сопротивления сосудов, их диаметра и длины, вязкости крови. Максимальное (или систолическое) давление, регистрируется во время систолы сердца. В среднем в плечевой артерии его величина от 100 до 130 мм рт.ст. В последние годы наметилась тенденция к увеличению этого давления у практически здоровых детей даже в школьном возрасте. Его величина преимущественно зависит от работы сердца. Минимальное (или диастолическое) давление характеризуется величиной, регистрируемой во время диастолы. В норме оно составляет в среднем около 65-90 мм рт.ст. При его изменении, как правило, судят о состоянии (тонусе) сосудистой стенки. Пульсовое давление — это разница (математическая) между величиной систолического и диастолического давления. Наиболее велика его величина в артериях вблизи сердца. Чем дальше от сердца, тем пульсовая разница давления уменьшается и, начиная с артериол, она исчезает. Среднединамическое давление –выражает энергию, с которой движется кровь, оно обеспечивает движение крови по сосудам и является средней результирующей всех колебаний давления по ходу сосудистой системы. Его величина меньше систолического, но больше диастолического и составляет в норме от 90 до 100 мм рт.ст. С методами определения всех видов давления Вы ознакомитесь на наших практических занятиях.

По мере продвижения крови по сосудам давление меняется. Если в аорте оно составляет 120-130 мм рт.ст, то в артериях – 100-120 мм рт.ст, в артериолах – 40-80 мм рт.ст., капиллярах – 20-40 мм рт.ст, в венах – 5-10 мм рт.ст. и вплоть до 0 мм рт.ст в полых венах.

Артериальный пульс – или толчок, колебание артериальной стенки, обусловленное систолическим повышением давления в артериях. Пульсовая волна возникает в аорте, когда в ней резко повышается давление и стенка ее растягивается. Эта волна распространяется со скоростью от 3 до 15 м/с от аорты до артериол. Ее можно зарегистрировать на крупных, поверхностно расположенных артериях, пальпаторно или графически (сфигмограмма). При пальпаторном исследовании это надо делать на двух руках одновременно (руки на уровне сердца) и в одном и том же положении пациента от первоначального исследования. Если разницы не обнаружится, то можно исследование пульса далее проводить на одной руке (при разнице пульса на той и другой руке его называют — разный, может быть при стенозе митрального клапана, аневризме).

На сфигмограмме различают: подъем – анакроту (соответствует систоле желудочков), спадение кривой – катакроту (соответствует в самом начале медленному изгнанию крови из желудочков, остальная часть – диастола желудочков), дикроту – на катакроте есть дикротический подъем, обусловлен возвратом крови к сердцу во время диастолы и ударом ее о полулунные клапаны.

Клиническая характеристика пульса складывается из ряда показателей. Частота – количество ударов в минуту. В норме составляет от 60 до 80. По частоте пульс бывает — частый (тахикардия) может иметь место при повышении температуры, при физической нагрузке. Если температура тела у взрослых увеличивается на 1 градус, то частота пульса возрастает на 8-10 ударов, а у детей – на 15-20 ударов в минуту. Редкий (брадикардия) пульс встречается у спортсменов, у тренированных людей. Частота пульса меняется с возрастом: у новорожденных –130-140 ударов в минуту, в 1 год – 120-130, в 7 лет – 90-100. Определяется пальпаторно и на сфигмограмме.

Ритм пульса – определяется пальпаторно и графически. При одинаковых интервалах между пульсовыми волнами – пульс ритмичный (регулярный), при разных интервалах – неритмичный (не регулярный, аритмичный). Аритмия может возникнуть у практически здоровых людей при интенсивной мышечной нагрузке, термальных процедурах.

Скорость пульса – это интенсивность, с которой повышается давление в артерии во время подъема пульсовой волны и вновь снижается во время спада (лучше всего определять на сфигмограмме). Различают быстрый пульс (может быть при физической работе, недостаточности аортального клапана) и медленный пульс (наблюдается при обмороке, при сужении устья аорты).

Высота пульса – определяется по сфигмограмме. Высокий пульс (он же быстрый) и низкий пульс (он же медленный).

Напряжение пульса – определяется пальпаторно, это силы или степень сопротивления сосудистой стенки сдавливанию ее пальцами. Различают твердый и мягкий пульс. По степени напряжения можно приблизительно судить о величине максимального кровяного давления. Чем оно выше, тем пульс напряженнее.

Наполнение пульса — складывается из величины высоты пульса и его напряжения. Чем больше систолическое давление, плюс объем крови и высота пульса, тем сильнее наполнение. Такой пульс называют полным. Если пульс малый по величине, он, как правило, является и пустым. При массивном кровотечении, коллапсе, шоке пульс может стать нитевидным.

Капиллярный кровоток и его особенности. Кровоток в этом отделе кровообращения обеспечивает его ведущую функцию – обмен между кровью и тканями. Вот почему главное звено в этой системе — капилляры, называют обменными сосудами. Их функция тесно связана с сосудами, из которых они начинаются – артериолами и сосудами, в которые они переходят – венулами. Существуют прямые артериовенозные анастомозы, соединяющие их, минуя капилляры. Если к этой группе сосудов добавить еще и лимфокапилляры, то все это вместе составит то, что именуется системой микроциркуляции. Это самое главное звено системы кровообращения. Именно в нем происходят те нарушения, которые являются причиной основной массы заболеваний. Основу этой системы составляют капилляры. В норме, в покое открыто только 25-35% капилляров, если раскроются сразу многие из них, то происходит кровоизлияние в капилляры и организм может даже погибнуть от внутренней кровопотери, так как кровь скапливается в капиллярах и не поступает к сердцу.

Капилляры проходят в межклеточных промежутках и, поэтому обмен веществ идет между кровью и межклеточной жидкостью. Факторы, которые этому способствуют: разница гидростатического давления в начале и в конце капилляра ( 30-40 мм рт.ст. и 10 мм рт.ст.), скорость движения крови (0,05 м/с), давление фильтрации (разница между гидростатическим давлением в межклеточной жидкости – 15 мм рт.ст.) и давлением реабсорбции (разница между гидростатическим давлением в венозном конце капилляра и онкотическим давлением в межклеточной жидкости – 15 мм рт.ст.). Если эти соотношения изменяются, то жидкость идет преимущественно в том или ином направлении. Именно это лежит в основе, например, развития отека, когда давление фильтрации превосходит давление реабсорбции (белковое голодание).

Есть такое понятие как «капиллярный пульс» (или пульс Квинке), это вообще-то псевдопульс, он связан с ритмическими колебаниями при расширении мелких артерий во время систолы желудочков (его иногда нетрудно заметить при тепловых процедурах – после бани, парной, сауны, если приложить к губам стекло, то видна пульсация мелких сосудов). Такой пульс чаще всего является признаком патологии (аортальной недостаточности, тиреотоксикоза).

Венозный кровоток — вены являются емкостными сосудами, в них находится до 70-80% крови, они обладают большой растяжимостью и относительно низкой эластичностью. Их внутренняя поверхность снабжена клапанами (за исключением мелких вен, вен воротной системы и полых вен), которые способствуют току крови к сердцу, препятствуют ее обратному движению и предохраняют сердце от излишней затраты энергии на преодоление колебательных движений крови. Несмотря на то, что давление в венах достаточно низко, кровь, как известно, по ним движется сравнительно быстро. В основе этого лежат следующие механизмы: разность давления в артериальном и венозном конце системы кровообращения, остаточная сила сердца, присасывающее действие грудной клетки (дыхательный насос), сокращение скелетных мышц (мышечный насос) и работа диафрагмы.

Колебания давления и объема в венах за время одного сердечного цикла, связанные с динамикой оттока крови в правое предсердие в разные фазы систолы и диастолы называются венным пульсом. Эти колебания передаются ретроградно, и их можно обнаружить в крупных, близко расположенных к сердцу венах – обычно, полых и яремных. Скорость распространения пульсовой волны составляет 1-3 м/с. Происхождение этой пульсовой волны иное, чем у артериального пульса. Причиной венного пульса является прекращение оттока крови из вен к сердцу во время систолы предсердий и желудочков. В этот момент ток крови в больших венах задерживается, а давление в них возрастает. Этот пульс регистрируют графическим методом и получаемая кривая получила название флебограммы. На ней различают три волны: первая (обозначается как «а») возникает во время систолы правого предсердия, в этот момент отток крови из вен к сердцу прекращается и, давление в них возрастает. Когда же предсердие расслаблено, то кровь снова начинает поступать в его полость, давление в вене падает и кривая возвращается к исходному уровню. Однако вскоре падение прерывается новой волной (обозначается буквой «с»), по времени она совпадает с пульсом соседней сонной артерии и отражает колебание ее стенки. Толчок сонной артерии сообщается вене и вызывает в ней возникновение быстро протекающей волны повышенного давления. После такого кратковременного подъема давление продолжает равномерно падать. Это происходит потому, что кровь непрерывно оттекает в предсердие, находящееся в это время в диастоле. После заполнения предсердий давление в вене вновь начинает повышаться, происходит застой крови и растяжение венозной стенки, все это вызывает возникновений третьей волны (обозначаемой буквой «v»). Венный пульс можно исследовать на шее и пальпаторно.

Лимфоток необходим для удаления из тканей избытка жидкости и веществ (белки), частиц (микробы и другие), является посредником между кровью и клетками. Кровь переходит в лимфу, лимфа в ткани, из тканей в кровь и наоборот. К системе лимфотока относят: лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, лимфоузлы.

Лимфатические капилляры – это слепо начинающиеся капилляры, состоящие из системы эндотелиальных трубочек, пронизывающих ткани. Их просвет шире кровеносного капилляра, эндотелиальные клетки больше по величине, между ними и щели больше, отсутствует базальная мембрана. В ряде органов нет лимфатических капилляров – эпителий кожи, слизистые оболочки, плацента, мозг.

Лимфатические сосуды похожи на кровеносные сосуды, но тоньше, в них меньше мышечный слой и много сужений (клапанов). Клапаны – парные складки интимы, направленные друг против друга и создающие работу, подобную шлюзам.

Лимфоузлы выполняют важную роль в организме. Им свойственны функции гемопоэза (образование лимфоцитов), фильтрации (задерживают инородные тела, бактерии, клетки злокачественного роста, токсины, чужеродные белки), иммунитета (вырабатывают плазматические клетки, антитела, дифференцируют Т- и В — лимфоциты). Они принимают участие в обмене белков, жиров и витаминов.

Лимфа – это продукт крови, клеток, межуточной жидкости. Поэтому ее состав похож на все эти составляющие. Ее реакция щелочная, в ней есть белки (фибриноген и другие факторы свертывания), лимфоциты, соли, жиры и другие вещества. За сутки образуется до 2,0 л лимфы. По числу лимфоцитов лимфу подразделят на: периферическую (0,5 х 109/л) и центральную (прошедшую лимфоузлы, где лимфоцитов от 2,0 до 20,0 х 109/л).

Механизм образования лимфы складывается из таких этапов: образование тканевой жидкости, собственно лимфы и движение лимфы по сосудам. Образование тканевой жидкости происходит в капиллярах. В ее образовании значение имеет разница осмотического давления тканей и крови. Несколько ранее мы рассматривали механизм фильтрации и реабсорбции жидкости в кровеносном капилляре, и если Вы помните, то давление фильтрации и реабсорбции практически равны. Другими словами, количество жидкости, ушедшей из капилляра, равно количеству жидкости, пришедшей в него. Поэтому в норме из тканевой жидкости лимфы образуется очень мало. А если онкотическое давление будет изменяться, например, при потере белка организмом (голодание), то происходит уменьшение онкотического давления. Как результат, давление фильтрации возрастет, а реабсорбции уменьшится. Жидкость, в таком случае, пойдет в ткани, что приведет к развтитю отеков. Но такое явление развивается не только при голодании, а и при физической работе. В этих условиях возрастает фильтрационное давление за счет более существенной разницы в связи с увеличением давления в капиллярах (результат увеличения гидростатического давления в магистральных сосудах). Количество жидкости в тканях также будет возрастать (мышцы, например, увеличивают свой вес в этот момент на 20%). В это время активно начинают функционировать лимфатические сосуды и уносят избыток жидкости.

Однако тканевая жидкость это еще не лимфа. Она ею становится лишь тогда, когда жидкость перейдет в лимфатические сосуды. Лимфообразование – это сложный процесс. В нем различают как физико-химические реакции (диффузия, проницаемость, осмотическое давление), так и секреторный процесс (секреция клеток). Есть вещества, которые усиливают лимфообразование. Их называют лимфогонными веществами. Это пептоны, гистамин. Некоторые продукты питания также обладают лимфогонными свойствами – раки, кальмары, земляника и другие. На этом механизме основано действие пиявок.

Движение лимфы осуществляется за счет сокращения стенок лимфатических сосудов (8-20 раз в минуту), отрицательного давления в грудной клетке, мышечных сокращений (внутримышечное лимфосердце). Этот механизм движения лимфы по сосудам очень важен для проведения массажа. При гиподинамии, когда нарушается этот механизм, развиваются отеки нижних конечностей.

Лимфа, возвращая белки из межклеточной жидкости в кровь, принимает участие в поддержании баланса жидкости в тканях.

Источник